职业教育“科—教—产”共生网络运行机制研究

2023-11-01张作玲

张作玲

(山东经贸职业学院,山东 潍坊 261011)

从“李约瑟之问”到“钱学森之问”,创新人才的培养是教育的灵魂和生命。打破科技创新与市场运作间的藩篱,将职业教育人才培养嵌入科技成果转化链条,建构“科教+产教”融合共生的网络架构,探索“科—教—产”多主体协同育人机制,是培养“从0到1”范式突破的创新人才,破除“窄化”职业教育传统认知、优化职业教育类型定位,赋能国家创新驱动发展战略的重要举措。

一、问题提出:职业教育“科—教—产”融合共生的研究演进

(一)研究动态分析

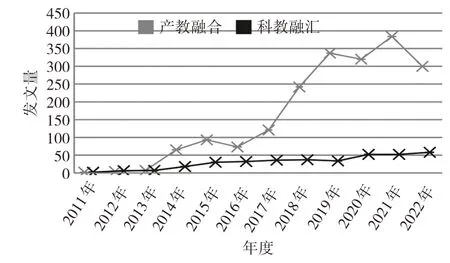

在CNKI 数据库以“主题”为检索项,以CSSCI 期刊和核心期刊为搜索类别,分别以“产教融合”“科教融汇(科教融合)”为主题词,截至2023 年3 月31 日,检索到产教融合相关文献2017篇、科教融汇相关文献381篇。2011—2022年间的发文量情况如图1 所示。自2016 年以来,产教融合相关的研究出现了一个质的飞跃,虽然近两年发文量增长趋势有所下降,但热度不减,仍处于高位态势。推进产教深度融合是长期困扰职业教育发展的“老大难”问题[1],其中,融合成果难以转化是最为重要的一项制约因素[2]。

图1 CNKI 数据库2011-2022年“产教融合”“科教融汇”发文量情况

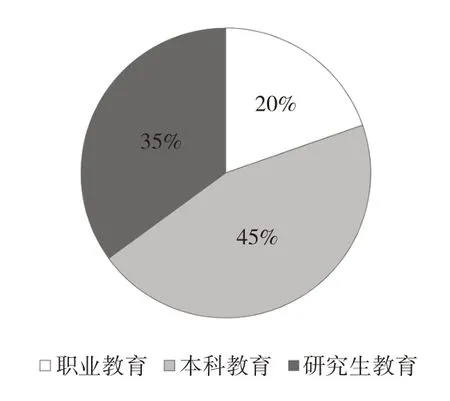

国务院办公厅发布的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》明确提出,以科教融汇为新方向,推进现代职业教育体系建设改革。职业教育身处生产第一线,要在促进创新链和产业链精准对接中成为科技成果转化的“中试车间”[3]。科教融汇为破解产教融合困境、推动产教深度融合提供了新的路径。但现阶段科教融汇相关的研究严重匮乏,在仅有的文献中,又多聚焦于本科教育和研究生教育领域,职业教育领域科教融汇方面的研究仅占20%,如图2 所示。理论研究的缺位直接制约着实践活动的开展,亟待加强科教融汇内在机理、组织模式、运行机制方面的研究。

图2 CNKI 数据库2011-2022年“科教融汇”研究动态分布

(二)学术史梳理

1.共生理论与生命周期理论的起源与发展

这两个术语均源自生物学领域,“共生”是指两种或多种生物之间形成的共同生存、协同进化的关系,最早由德国生物学家Bary(1879)提出。研究机构、高校和企业间的合作关系存在着物质、能量和信息的流动,表现出共生的特性。生命周期理论认为生物存在从出生、成长、成熟直至死亡的周期性规律。Haire(1959)首次将生命周期理论嫁接到社会科学领域。借鉴生命周期理论,产教融合生态群落的演进可以分为形成期、发展期、稳定期和迭代期四个时期,并且在演进的不同阶段其规模差异悬殊、合作需求各异[4]。

2.职业教育科教融汇、产教融合的必要性与可能性

职业教育作为与产业发展联系最为密切的一种教育类型,具有推进科教融汇、产教融合的天然优势[5]。知识势差的存在为产教融合提供了可能,产业和教育、科研与教学的协同创新,促进了教育链、创新链、人才链与行业链、产业链的有机衔接,推动了高等教育与经济社会发展的统筹,发挥了“1+1+1>3”的功能,实现了多利益主体间的共赢[6]。共生主体各方所拥有的知识在数量、质量和结构上具有显著差异,有着从知识高位向低位转移的自然推动力。

3.科教融汇、产教融合中的阻滞因素与突破路径

合作步伐缓慢、合作关系脆弱、合作耦合度不高、合作界面阻力大是“两融合”过程中存在的突出问题[7]。大学和科研机构注重科技知识的前沿性,与市场需求有较大差距,使得合租交易成本高、合作稳定性差,降低了合作创新的效率[8]。建立长效合作机制是实现交互关系维持和产学研协同的关键,合作经验的积累、沟通宽度的拓展和互信机制的建立是破解合作藩篱的钥匙[9]。

(三)研究问题提出

通过对职业教育“科—教—产”融合共生研究动态的分析及相关学术史的梳理,发现已有研究存在以下不足。

第一,缺乏一体化建构的“科—教—产”共生网络分析框架。职业教育是链接创新端与产业端的“接口”,建构贯通前端科技创新与后端产业发展的共生网络分析框架,是破解“窄化”职业教育、培养应用型创新人才的必经之路。但现有文献多是分别对科教融汇、产教融合进行研究,没有将职业教育人才培养嵌入科技成果转化链条,缺乏一体化建构的“科—教—产”共生网络分析框架。

第二,没有从动态调适的角度进行产教融合的研究。产教融合相关的研究已较为丰富,但现有研究多是从静态的角度,没有考虑处于不同生命周期阶段的企业对于产教融合“点”的需求是不同的。根据企业所处的发展阶段与特征,选择恰当的合作切入点、匹配适宜的合作模式是提高合作效率、破解产教合作过程中院校方“剃头挑子一头热”尴尬局面的有效途径。

第三,职业教育领域科教融汇相关的研究严重匮乏。总量上,科教融汇相关的文献较少;结构上,职业教育领域科教融汇方面的研究更为罕见。职业教育承担着生产线创新“最后一公里”的重任,因此,职业教育领域的科教融汇更侧重于技术技能的创新与应用,区别于普通教育领域的科教融汇,这就有必要对职业教育领域科教融汇的内涵、机理与模式进行专门的探讨。

综上,基于多元主体间资源要素的位势差异,在共生理论、生命周期理论指导下,以职业院校、科研院所、行业企业等共生单元节点为研究主体,建构“科教融汇+产教融合”共同体,开展职业教育“科—教—产”共生网络运行机制相关的研究。探讨职业教育领域“科—教—产”融合共生的机理与模式,审视共生单元主体间合作的制约因素、寻求冲突化解机制、凝聚教育合力,实现“技能教育”到“科技教育”的转变,助力现代职业教育体系建设改革,促使职业教育类型特色更加鲜明。

二、协同之基:职业教育“科—教—产”共生网络的概念模型

“共生”原指生物学领域生物与生物之间相互依存、相互作用、协同进化的生存状态。因其对社会经济学领域的现象具有很强的解释力,共生理论已成为社会科学领域研究的重要方法论。共生单元、共生环境、共生界面是共生网络体系的三大结构要素。

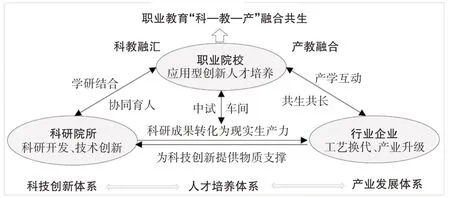

在职业教育“科—教—产”共生系统中,共生单元是指以科研院所为主的“科”方、以职业院校为主的“教”方和以行业企业为主的“产”方。共生环境是指共生单元主体开展交流合作活动时所处的政治、经济、社会、法律等空间状态,是共生活动开展必不可少的外在条件。共生界面是指职业教育“科—教—产”共生网络参与各方的合作模式和运行机制。职业教育“科—教—产”共生网络是指职业院校、科研院所、行业企业等共生单元在特定的共生环境中进行科学研究、人才培养、成果转化等共生活动而形成的网络系统,如图3所示。

图3 职业教育“科—教—产”共生网络

共生单元间相互作用、相互结合的关联状态被称为共生关系。按照共生单元主体间的行为方式,共生行为模式可以划分为寄生、偏利共生和互惠共生三类。其中互惠共生又按照互惠程度进一步分为对称性互惠共生和非对称性互惠共生。采用冯锋的观点,共生行为的特点与增长方式如表1所示[10]。

表1 共生行为特点与增长方式

按照共生单元节点间连接稳定性的强弱,共生组织模式可以分为点共生、间歇共生、连续共生和一体化共生四类[11]。点共生通常发生在共生关系建立的初级阶段,共生单元之间只是在需要的时候进行偶发性的共生活动,除此之外,共生单元之间基本上处于松散的、无连接状态。如职业院校和科研院所针对某一技术难题联合开展科研攻关,随着项目竣工,合作关系也趋于结束。间歇共生和连续共生,是在点共生基础上的进一步发展,共生单元之间形成了较为密切、连续的合作状态。如校企合作过程中,合作单位定期吸纳学生到企业进行实践锻炼。一体化共生是共生组织模式的高级形式,共生单元之间形成了稳定、连续的长期合作关系。如在职业教育“科—教—产”合作过程中,以职业教育的人才供给实现科研院所知识创新与行业企业技术创新的桥接,促进科技创新走出实验室,走向市场,形成“科—教—产”共同体[12]。根据共生行为模式和共生组织模式,可以产生16种共生组合关系,如表2所示。

表2 共生组合关系

三、共生之理:职业教育“科—教—产”融合共生的逻辑机理

“势”是一个来源于物理学的概念,知识势差是不同知识主体所拥有的知识在数量和类别上的差异。在知识生成过程中,纵向层面,同一共生主体在其发展的不同时期,所拥有的知识位势是不同的;横向层面,同一时期的不同共生主体所拥有的知识位势也是不同的。知识势差是知识在不同共生主体间流动的推动力,也是共生主体合作的根基。

知识具有从高位势差主体向低位势差主体流动的自然属性。共生主体一方的知识存量越大,知识位势越高,其所拥有的知识转移和扩散的能量就越大,知识转移和传递就越容易发生[13],但这并不意味着知识势差越大,知识转移速率就越高。当共生主体隶属于同一知识领域,拥有重合度较高的背景知识时,知识在不同共生主体间流动的速率会提升;相反地,当共生主体间的差异过大,知识重合度较低时,知识接受方会因难以理解、吸收知识转让方转出的知识,导致知识流动的速率大打折扣,相应地知识协同创新的成本也会增加。一般来说,随着知识差异由小到大,知识势差由小变大,知识转移的速率也呈增长趋势,但当知识势差达到临界值时,知识转移的速率又会呈现出下降趋势,即知识势差与知识在不同共生主体间转移的速率存在倒“U”型关系。

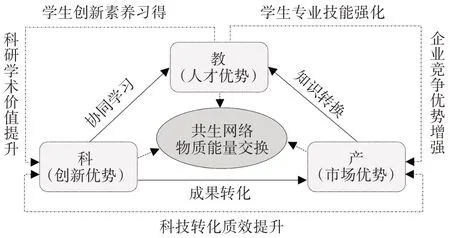

共生单元间的能量交换既是优势资源的整合过程,也是知识由高位势差主体向低位势差主体流动的过程。职业教育“科—教—产”融合共生、协同育人并非政策性行为或扶贫活动,而是通过优势互补实现共生单元主体间的互利共赢,如图4所示。科研院所拥有科学理论与技术研发优势,行业企业具有技术实践与应用优势,职业教育培养了大批高素质技术技能人才,这为共生单元主体间的合作提供了可能[14]。

图4 “科—教—产”共同体间的能量交换

高等职业教育“科—教—产”共生网络中,具有异质性价值取向的协同创新主体,各具优势资源。科研院所主要从事基础研究,具有知识创新优势,在协同创新过程中,科研学术价值得以提升;行业企业主要进行技术创新活动,具有市场优势,在协同创新过程中,能够加速产品更新速度、升级工艺水平,增强市场竞争力。职业教育作为与区域经济社会发展联系最为密切的教育类型,以培养应用型创新人才为己任,在“科教融汇”协同创新过程中,学生能够在探索、解决问题的同时,习得创新意识、形成创新素养;在“产教融合”协同创新过程中,学生能够将理论知识应用于解决实践问题,实现知识的转化运用与技能的巩固强化。通过“科—教—产”共生网络的协同创新,能够有效提升科技成果转化效能,助力技术成果转化为现实生产力。

四、可选之式:职业教育“科—教—产”融合共生的模式表征

职业院校与科研院所的组织模式、运行机制具有相对稳定性,但市场环境下的企业,在生命周期的不同阶段其资源优势、战略路径、经营目标和创新需求各不相同,如表3所示。识别企业各生命周期的阶段特征,选择恰当的“科—教—产”共生模式,助力企业实现当前经营阶段的战略目标,是产教融合、科教融汇走向纵深化的必然路径。

表3 企业生命周期阶段特征

初创期的企业面临着严峻的生存危机,研发创新是其获得长足发展的战略路径,然而这一时期的企业,无论是在资金实力、创新能力还是人才储备方面都处于起步阶段,难以依靠自身力量独当一面。因此,通常会选择直接购买成熟技术创新成果的方式,快速形成生产能力,获得市场份额,以求在最短的时间内从众多的竞争对手中脱颖而出。处于初创期的企业需要依靠科研院所提供的知识创新、职业院校提供的人力资源来服务自身发展,此时行业企业与科研院所、职业院校间是寄生和点共生的关系。

经过初创期的厮杀,得以存续下来的企业,进入成长阶段。这个时期的企业,已经具备了一定的资金、技术实力,能够独立完成常规项目的创新活动,而对于自身无法独立完成的高技术含量项目,通常会委托科研院所、职业院校等外部单位进行技术开发。通过委托开发方式,一方面,可以缩短新技术开发周期,降低企业研发创新风险;另一方面,可以缩短科研院所创新与市场需求的距离,提升技术创新的市场效应,实现共生活动参与主体间的互利共赢,达成互惠共生的生态平衡。并且经过多次点共生的磨合,共生单元之间开始走向间歇共生和连续共生,共生单元间的关系向着长期、稳定、连续的方向发展。

进入成熟阶段的企业,核心竞争力得以确立,技术创新能力增强,选择共生单元的自主性与决定权进一步提升,开始走上共建科研实验室、共搭技术创新平台的协同创新之路,共生单元之间的合作变得密切且频繁,逐步进入一体化共生阶段。共生单元各方在协同创新过程中,行业企业的产品工艺得以升级、科研院所的学术产出得以产业化运作、职业院校师生的技术技能得以锻炼,共生单元参与各方的既定目标得以实现,互惠共生的合作关系进一步巩固。这一时期,共生单元之间的利益分配问题是关注的重点,根据共生活动参与各方对对方生态效益促进作用的程度,又进一步形成了对称性互惠共生或非对称性互惠共生关系。

处于衰退期的企业,市场增长率和市场占有率均较低,且处于持续下降趋势。企业一方面努力维持现状,获取最后的现金流;另一方面开始尝试开发新的产品,寻找新的利润增长点,以扭转当前的不利局面。处于衰退期的企业会选择寄生、点共生模式,利用技术引进、技术购买等手段致力于开发新的市场或产品,将企业专一化的产品转向多元化,快速推出适应市场需求的新产品,抢占市场份额[15]。

五、共赢之策:提升职业教育“科—教—产”共生质效的策略建议

党的二十大报告提出,推进产教融合、科教融汇,深化科技体制机制改革。通过建立职业教育“科—教—产”深度融合共同体,可以实现知识创新与技术创造的“无缝”衔接,服务创新驱动发展战略。然而,现阶段“科—教—产”协作过程中存在合作深度不够、短期行为等现象,“科—教—产”的融合还停留在解决短期、具体的技术问题上;科教协同创新对于产业技术需求的支撑效应显著不足,合作失败率居高不下[16]。

究其原因,职业院校、科研院所和行业企业之间的合作属于异质性组织间的跨界合作——企业以盈利为目的,追求经济价值最大化;科研院所以学术价值提升为目标;职业院校以高素质技术技能人才培养为己任。共生主体之间截然不同的价值追求、组织文化和资源禀赋,使得职业教育“科—教—产”协同创新共同体在共生环境中既有合作又有竞争,最终导致合作动力缺乏、活力不强。要提升职业教育“科—教—产”共生质效,需要从建设现代产业学院、完善分配激励制度和树立立德树人理念三方面努力。

(一)以现代产业学院,承载“科—教—产”共同体的组织结构

以现代产业学院为载体,将职业教育“科—教—产”融合共生落到实处。现代产业学院是为培养高素质应用型创新人才服务的,与职业教育“科—教—产”协同创新的目标高度一致。因此,完全可以以现代产业学院为载体,实现职业教育“科—教—产”融合共生。一方面,引进科研院所专家、行业企业技术骨干担任一线授课教师,向学生传授最新的知识与技术,引导学生关注本专业领域前沿发展动态;另一方面,鼓励科研院所与行业企业接收学生实习实训,让学生走出去,进入到真正的实践创新活动中。总之,要根据学生研究兴趣确定专业指导教师,在帮助导师进行科学研究、技术改造的过程中,提升学生创新素养与专业技能。

(二)以分配激励制度,激发“科—教—产”共同体的组织活力

互利共赢是职业教育“科—教—产”协同创新的出发点和归宿,也是形成持续、稳定共生关系的关键所在。在“科—教—产”协同创新过程中,经济利益的分配和知识产权的归属,是制约共生单元主体深度合作、资源流动和协同创新的主要因素。建立与职业教育“科—教—产”共同体运行机制相适应的分配与激励制度,是激发创新活力、推动共生单元主体深度融合的内生动力。在基层组织层面,通过促进共生单元主体对远期战略愿景和近期发展目标的认同,激发协同创新动力,使多利益主体为了实现共同的目标而努力,并因目标达成而获得相应的回报。在个体激励层面,建立有利于“科—教—产”协同创新的评价和奖励制度,实现个体理性与组织理性的高度一致,个体利益最大化与组织利益最大化的统一。

(三)以立德树人理念,引领“科—教—产”共同体的组织价值

价值观是对事物特征及意义进行价值判断的根本依据,对组织成员的行为具有引导、激励和规范效应,对组织发展方向和预期目标的实现具有决定性作用。以立德树人理念作为职业教育“科—教—产”共同体的价值引领,营造“尊重知识、尊重创造、爱护人才、用好人才”的社会环境。人力资源是推动经济社会发展的第一资源,各行各业的发展都离不开专业人才的助推。应用型创新人才的培养,并不是职业教育能够独立完成的,需要科研院所、行业企业等社会力量的共同参与。只有职业教育“科—教—产”共同体参与各方,将立德树人这一理念内化为行动指南后,才能将应用型创新人才培养“第一责任人”的使命感落实到行动中,才能真正担负起学生人生“引路人”的重担。

产业链的迭代重组离不开前沿技术的助推,但前沿技术转化为现实生产力产生持续的经济效益,又离不开职业教育供给的应用型创新人才。文章基于共生理论和生命周期理论,创新性地建构了职业教育领域“科—教—产”融合共生的关系模型,将职业教育人才培养嵌入科技成果转化链条,建立“以产促科、以科助产”的成果开发利用机制,培养具有创新意识和创新素养的应用型创新人才,促使职业教育由简单机械的“技能教育”向重探索、讲创造、更为开放灵活的“科技教育”转变,为深化现代职业教育体系建设改革、优化职业教育类型定位提供了新的视角,同时对异质性组织间治理效能的提升也具有一定的指导意义。