二维超声及超声造影在腹膜后节细胞神经瘤诊断中的价值

2023-11-01徐亚丹王文平朱宇莉季正标

徐亚丹,王文平,朱宇莉,王 希,季正标

1.复旦大学附属中山医院超声科,上海 200032;

2.上海市影像医学研究所,上海 200032;

3.复旦大学超声医学与工程研究所,上海 200032

节细胞神经瘤(ganglioneuroma,GN)是一种罕见的神经系统良性肿瘤,占神经来源肿瘤的1%~3%,可发生于全身各部位,常见部位为腹膜后、后纵隔、颈部等,发生在腹膜后的GN占原发性腹膜后肿瘤的0.7%~1.6%[1]。由于GN发病率低,术前影像学诊断准确度低,目前有关腹膜后GN(retroperitoneal GN,RGN)的二维超声及超声造影表现的研究极少,且基本上为个案报道,本文研究了12例RGN患者的二维超声表现,其中8例RGN行超声造影,旨在认识RGN的二维超声及超声造影表现,以期提高其术前诊断准确度。

1 资料和方法

1.1 研究对象

收集2012年1月—2022年12月在复旦大学附属中山医院超声科行超声检查并经超声引导下穿刺活检或手术后病理学检查证实为RGN的患者共12例,其中女性8例,男性4例,年龄20~66岁,平均年龄38岁。临床表现无特殊性,9例为体检发现,2例因腹痛腹部超声检查时发现,1例因输尿管结石行腹部计算机体层成像(computed tomography,CT)检查时无意中发现。

1.2 仪器与方法

1.2.1 仪器

采用荷兰Philips公司的iU22、EPIQ7,美国GE公司的E9彩色多普勒超声诊断仪,探头频率2~5 MHz,均配有实时超声造影功能。超声造影剂为意大利Bracco公司生产的声诺维(SonoVue),使用前注入剂量为24.98 mg干粉剂和5 mL的生理盐水振荡混匀。超声造影采用双幅对比模式,造影开始时抽取2.4 mL造影剂弹丸式注射入患者的肘静脉,随即快速推入5 mL生理盐水冲管。

1.2.2 方法所有患者在超声造影检查前先行常规超声检查,观察腹膜后病灶并记录其回声、边界、大小、生长方式、数目等,嘱患者平静呼吸,随后注射造影剂2.4 mL,启动造影程序并开始计时,在造影模式下观察所选取目标病灶动脉期(0~30 s)、静脉期(30~90 s)及延迟期(90 s以后)的增强特点、增强强度及病灶增强方式等。与周围组织相比较,将病灶增强程度分为低增强、等增强、高增强。如需重复造影则两次间隔时间需超过20 min以避免造影剂残留的影响。每次持续造影观察5~10 min,最后将图像存储并全程回放,由2名有经验的高年资超声科医师进行分析并作出判断,意见不一致时由第3名医师判断,取多数意见为最终结果。

2 结 果

2.1 病理学表现

本研究12例患者均经病理学检查证实为RGN,1例经二维超声引导下穿刺活检证实,1例经超声造影引导下穿刺活检证实,10例为手术后病理学检查证实。手术大体切面为灰白灰黄色,2例质韧,4例质中,4例质软,其中1例伴部分区域出血,1例切面呈胶冻样,局部呈结节状,大体上可见9例全切病灶带有包膜,1例因肿瘤过大行部分切除患者病灶周围未见完整包膜。

2.2 超声表现

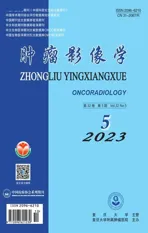

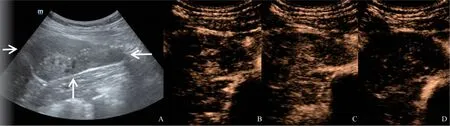

二维超声图像上可见12例患者病灶均为单发,12个病灶均为低回声,病灶周围均见高回声包膜,病灶平均大小为(84.3±31.9)mm。4例患者病灶内部回声均匀,8例患者病灶内部回声欠均匀,其中3例患者病灶内部出现稍高回声区,7例患者病灶内部伴有点状钙化。8例患者病灶形态不规则,3例呈泪滴状(图1),4例患者病灶形态尚规则呈椭圆形。4例患者病灶边界尚清,8例患者病灶边界欠清。彩色多普勒超声测及7例患者病灶内部或周边少量点状彩色血流,3例患者测及动脉频谱,平均血流阻力指数为0.65(0.56、0.58、0.82)。3例患者超声检查过程中病灶质软,按压后可出现形变。超声造影后,5个病灶呈轻度整体均匀增强(图2),1个病灶轻度整体不均匀增强,2个病灶呈周边为主不均匀轻度增强,其中1个病灶内部见不增强区域,全部病灶静脉期及延迟期缓慢减退为低回声。

图1 腹膜后GN的典型“泪滴状”表现

图2 腹膜后GN的超声造影表现

2.3 CT和磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)表现

8例患者行CT检查,其中5例表现为全程轻度持续强化,2例无明显强化,1例中度强化,可见厚薄不均的包膜影及分隔影,门脉期分隔进一步强化。7例患者行MRI检查,3例表现为延迟轻度不均匀强化,其中1例周边为主,2例延迟轻度均匀强化,1例明显不均匀强化,1例边缘实性部分延迟强化,其余囊性部分未强化。

2.4 手术探查表现

1例病灶位于胸腰椎旁经椎间孔与椎管相通,肿瘤包绕胸12至腰2神经根,界限不清;1例病灶侵犯胃左动脉,无法分离,肿瘤外侧与胃小弯部分粘连,下方与胰腺部分粘连;1例病灶与腹腔干、脾脏致密粘连,紧贴腹主动脉左侧壁;1例病灶上极及下极与神经相连,无法剥离;1例病灶位于腹膜后与左侧输尿管肾蒂粘连,包绕左肾动脉致左肾积水;1例病灶侵犯左侧肾上腺无法分离。1例未手术患者从影像上看病灶占据整个腹盆腔并伴右肾积水。

3 讨 论

GN又称神经节细胞瘤,发生于交感神经系统,由分化较好的神经节细胞、Schwann细胞、神经纤维及黏液基质组成[2],病理学上根据其中神经节细胞的数量分为A、B、C型。A型:多见,主要含神经纤维,神经细胞数量少;B型:神经节细胞和纤维含量基本相等;C型:一般很少见[3]。有研究[4]观察到该肿瘤不易出现囊变、坏死、出血,本研究患者中有1例大体病理上有局部出血。GN可发生于任何年龄,多见于儿童及青少年[5],RGN生长缓慢,由于后腹膜的特殊解剖结构,RGN一般无特殊临床表现,常经体检发现,少数为肿瘤过大压迫周围组织造成症状而出现不适,部分肿瘤可分泌儿茶酚胺、血管活性肠肽或雄激素,手术过程中可能引起血压升高或心率加快[6-7],因此术前若能准确诊断RGN对于治疗及手术具有重要的临床意义。本研究患者中2例由于腹痛伴恶心发现,1例在输尿管结石检查中无意发现,其余均为体检发现,且发现时病灶体积均较大,本研究中病灶最大径为60~150 mm。

RGN常单侧生长,大多数为单发,有完整包膜,边界清楚,形状不规则,在自身生长过程中不规则生长或嵌入式生长,因此肿瘤形态多变,比较具有特征性的是肿瘤呈长条状生长,形态上呈泪滴状。有研究[3]认为,肿瘤嵌入型生长而形成的“伪足征”对于诊断该疾病有提示作用,本研究由于是回顾性研究,此图像特征并不明显。RGN生长过程中容易包绕或挤压周围血管,有文献[3]报道被包绕的血管形态结构正常并不会被侵犯,手术过程中容易剥离,但是本研究10例手术患者中6例出现肿瘤侵犯周围组织,分界不清,从本研究结果推测,部分RGN具有一定的侵袭性,生物学上有恶性倾向。

二维超声可见RGN大多数伴点状钙化,对于诊断该病有一定的提示作用,本研究患者中58.3%(7/12)的病灶出现钙化。有研究[1,8-9]认为,沙砾状及散点状钙化一般提示为良性,而不规则或粗大的钙化多提示为恶性,本研究患者钙化均为沙砾状或散点状,证实为良性肿瘤,但本研究样本量较少,有待更大样本量研究的验证。因瘤体内包含大量黏液基质,肿瘤大多质软,部分病灶按压探头后可变形,超声上多表现为低回声,CT上表现为低密度,且本研究病灶回声大多数不均匀,该肿瘤中血管分布较少,是一种乏血供的良性肿瘤[10]。因此,即使RGN病灶较大,彩色多普勒血流成像测及病灶内血流信号者也较少。本研究7例患者病灶内部测及少量点线状彩色信号,与以往研究[11]的结果基本相似。增强后无论是超声造影还是CT或MRI,强化程度均较轻,甚至部分病灶在CT上无明显强化,超声造影在静脉期及延迟期缓慢减退为低回声,CT以持续轻度强化多见,在MRI上多表现为延迟强化。有文献[10,12]报道,这种延迟性轻度均匀强化特征可视为RGN的一种典型表现,这种表现可能是因为RGN病灶内细胞质丰富、间隙较大,导致造影剂渗入细胞外间隙并不断聚集而形成。RGN影像学表现需要与节细胞性成神经细胞瘤、成神经细胞瘤相鉴别,后两者为恶性肿瘤,且多发生于8岁以下儿童,超声上表现为不均匀低回声团块,形态不规则,边界不清,囊变、坏死、出血发生率高,血供丰富,早期易发生转移,超声造影多表现为动脉期快速增强,静脉期快速减退[13]。

综上所述,RGN多发生于青中年,多经体检发现,病灶往往较大,常为单发,肿瘤易包绕血管生长,可侵犯周围组织,影像学上具有特征性表现,二维超声多表现为不均匀低回声团块,伴高回声包膜,点状钙化具有一定特征,形态不规则,呈“泪滴状”时较具提示作用,病灶虽大但是彩色多普勒血流成像测及血流信号少,超声造影后病灶多表现为轻度强化,静脉期及延迟期缓慢减退,CT上多呈轻度强化或无明显强化,MRI多表现为轻度延迟强化。