伏诺拉生在抗幽门螺杆菌治疗中的疗效研究

2023-11-01刘露路

冉 露,刘露路,王 珏,郑 燕,古 赛

(重庆医科大学附属第一医院消化内科,重庆 400016)

幽门螺杆菌(Hp)是微需氧革兰阴性菌,目前,已被公认为许多胃肠疾病的致病因素,尤其是与消化性溃疡、慢性活动性胃炎、胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤和胃癌的发病密切相关[1-4]。Hp高感染率和慢性性质给医疗资源带来了巨大的成本负担。我国专家共识推荐铋剂四联[质子泵抑制剂(PPI)+铋剂+2种抗菌药物]作为主要的经验性治疗根除Hp方案[5]。随着抗菌药物耐药率的逐年升高,近年来,Hp清除率逐渐降低,越来越多的研究通过调整抗菌药物和抑酸剂的组合提高清除率。

伏诺拉生(VNP)是一种新型钾离子竞争性酸阻断剂,抑酸效果确切,且具有起效快、作用时间长、安全性高等特点[6-10]。近年来,有研究将VNP纳入三联抗Hp方案中得到不亚于基于PPI四联疗法的根除率[11-12]。然而这些研究主要集中在日本,鉴于我国与日本人群Hp耐药率和CYP2C19基因多态性不同,且我国指南抗Hp推荐方案为四联疗法,目前,暂无研究探讨VNP纳入的四联抗Hp治疗是否也适合中国人群。因此,本研究比较了VNP与传统PPI在四联疗法中抗Hp治疗的疗效和不良反应,现报道如下。

1 资料与方法

1.1资料

1.1.1研究对象 这是一项随机的、开放、平行组的研究。选取2021年8月至2022年5月本院消化内科收治的经胃镜检查证实为Hp感染的慢性胃炎患者240例作为研究对象。应用STATA9.0统计软件生成的随机数字序列随机分为PPI 14 d组、VNP 14 d组、VNP 7 d组,每组80例。PPI 14 d组、VNP 14 d组、VNP 7 d组患者中分别因失访脱落2、3、4例,PPI 14 d组、VNP 7 d组患者中均因未规律服药脱落2例,脱落率为5.4%。PPI 14 d组、VNP 14 d组、VNP 7 d组最终分别纳入患者76、77、74例。本研究已于中国临床试验注册中心注册(注册号ChiCTR2100052576);已通过本院伦理委员会审批(伦理审批号为20212701)。

1.1.2纳入标准 (1)年龄20~70岁;(2)碳-13尿素呼气试验检测阳性,诊断为Hp现症感染;(3)签署本研究知情同意书;(4)近3个月未参与其他研究项目。

1.1.3排除标准 (1)既往接受过清除Hp治疗;(2)4 周内接受过抗菌药物、铋剂和 PPI 治疗;(3)有胃部手术史或胃镜检查有明确胃黏膜病变,如消化道出血、溃疡、肿瘤等;(4)有严重脏器功能衰竭、精神疾病及药物过敏史;(5)哺乳期、妊娠或计划在试验期间妊娠者。

1.2方法

1.2.1治疗方法 PPI 14 d组予以奥美拉唑20 mg,每天2次;枸橼酸铋钾颗粒2.0 g,每天2次;阿莫西林胶囊1.0 g,每天2次;克拉霉素片500 mg,每天2次,疗程为14 d。VNP 14 d组予以VNP 20 mg,每天2次;枸橼酸铋钾颗粒 2.0 g,每天2次;阿莫西林胶囊1.0 g,每天2次;克拉霉素片500 mg,每天2次,疗程为14 d。VNP 7 d组予以VNP 20 mg,每天2次;枸橼酸铋钾颗粒2.0 g,每天2次;阿莫西林胶囊1.0 g,每天2次;克拉霉素片500 mg,每天2次,疗程为7 d。

1.2.2资料收集 开始治疗前记录3组患者人口统计学特征(包括现病史和既往史)。

1.2.3疗效判断 治疗结束4~6周后于门诊复查碳-13尿素呼气试验,阳性表明治疗失败;反之则根除治疗成功。

1.2.4观察指标 观察并记录3组患者Hp根除率,以及治疗过程中头痛、腹泻、腹胀、乏力、呕吐等不良反应发生情况。

1.2.5随访 治疗结束后次日及4周后电话随访1次。

2 结 果

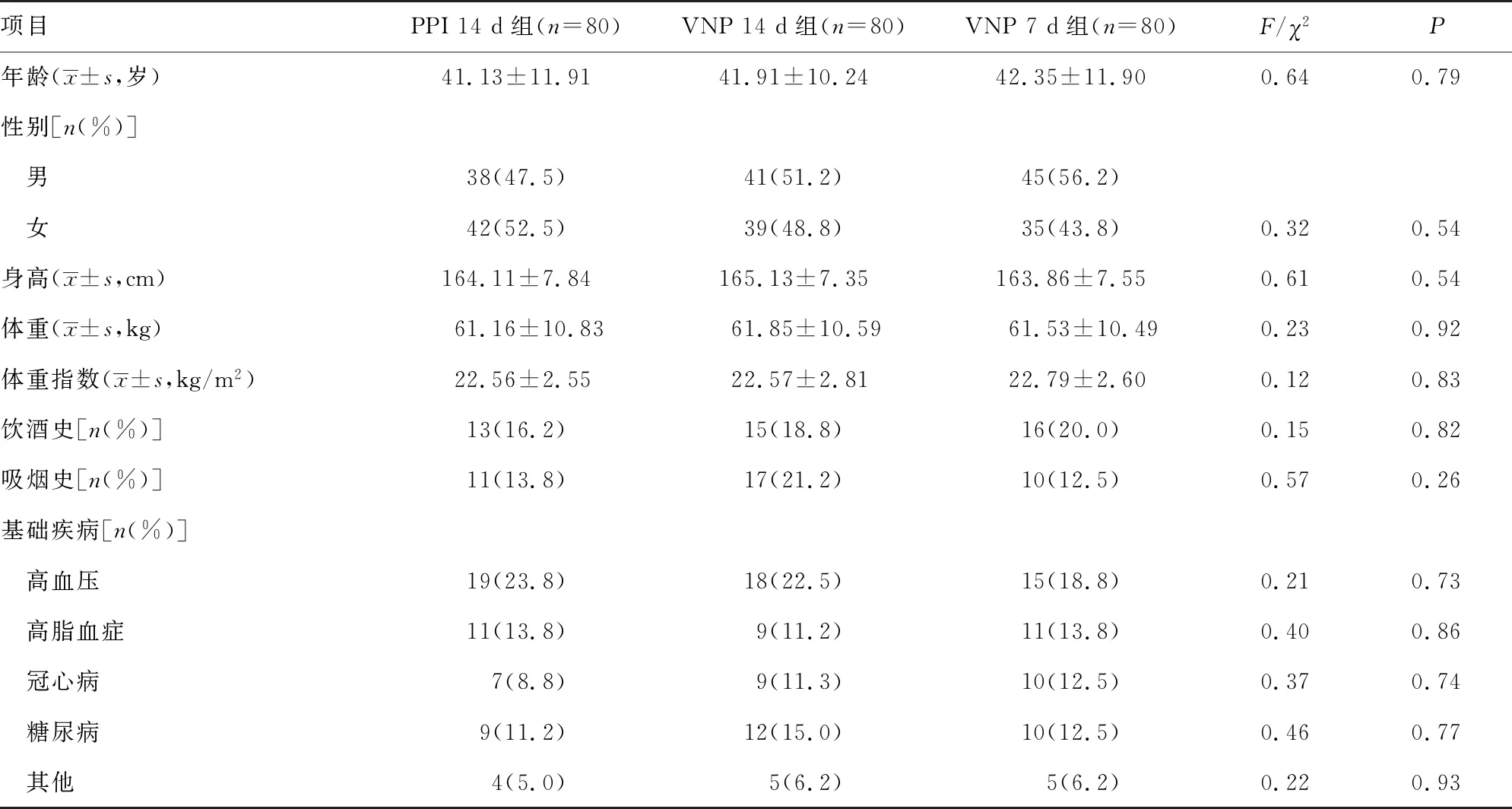

2.13组患者一般资料比较 3组患者年龄、性别、体重指数、基础疾病史比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 3组患者一般资料比较

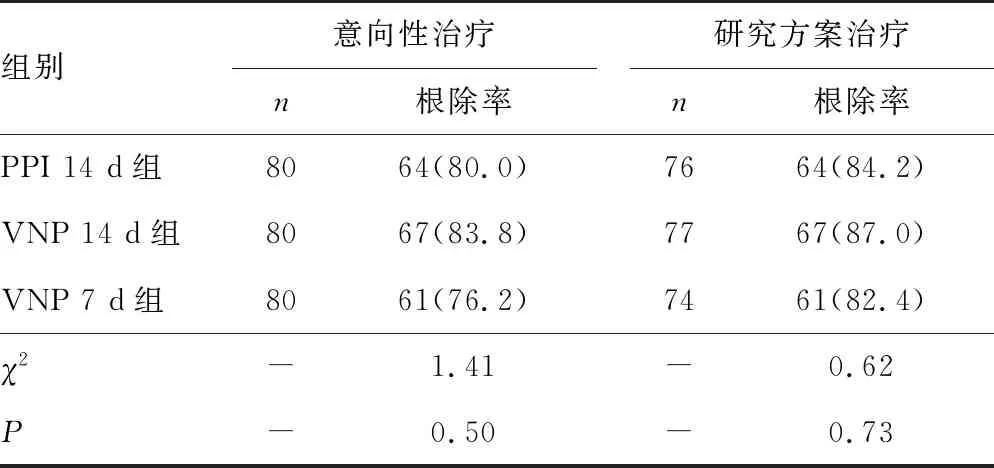

2.23组患者Hp根除率比较 PPI 14 d组、VNP 14 d组、VNP 7 d组患者意向性治疗分析的根除率分别为80.0%、83.8%、76.2%,研究方案治疗分析的根除率分别为84.2%、87.0%、 82.4%。3组患者Hp根除率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 3组患者Hp根除率比较[n(%)]

2.33组患者不良发应发生情况比较 3组患者主要不良反应为恶心、腹泻、反酸等,所有症状均较轻,均可忍受,停药后症状消失。整个研究过程中无严重不良反应发生。3组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

3 讨 论

Hp是世界公认的传染性疾病,我国自然人群Hp感染率超过50%[13]。1994年世界卫生组织将Hp列为一级致癌因子,因此,根除Hp是治疗慢性胃病、预防胃癌的重要环节。

我国专家共识将铋剂+PPI+2种抗菌药物的标准四联方案作为首次根治Hp的首选,疗程为14 d[5]。近年来,多项研究表明,标准四联方案的Hp根除率有明显下降的趋势,其原因主要为抗菌药物的耐药性逐年上升,PPI受CYP2C19肝药酶的影响。因此,为提高Hp根除率,除可根据药敏试验结果选择更高效耐药性低的抗菌药物外,也可改良抑酸剂的使用方法[14]。抑酸剂抗Hp的机制主要是通过抑制胃酸分泌、提高胃内pH,影响Hp的定植环境,增强抗菌药物的作用(包括降低最小抑菌浓度、增加抗菌药物化学稳定性和提高胃液内抗菌药物浓度)[15]。然而PPI受宿主参与PPI代谢的CYP2C19基因多态性因素影响,对不同人群抑酸效果差异较大,因此,选择作用稳定、疗效好、受CYP2C19基因多态性影响较小的抑酸剂十分重要[16-18]。

VNP是一种新型口服抑酸剂,于2015年在日本获得批准使用,不同于PPI,其是一种可逆的钾离子竞争性酸阻断剂,比PPI具有更快、更强、更持久的抑酸作用,且服药方便,不受饮食的影响,餐前后服药均可[6-9]。目前,大多数关于VNP的研究集中在三联疗法方面,日本有许多研究对VNP和PPI 7 d的三联疗法用于根除Hp的一、二线治疗进行了比较[19-23]。一项仅包含随机对照试验的荟萃分析结果显示,使用VNP作为PPI替代剂的三联疗法的Hp根除率明显升高,分别为91.4%、74.8%,不良反应发生率低较低,分别为32.7%、40.5%[24]。

韩国一项仅纳入40例患者的小样本随机对照研究观察了14 d VNP与兰索拉唑含铋四联方案根除Hp的安全性,结果显示,与PPI四联疗法比较,铋剂加入VNP三联疗法后铋的药代动力学及安全性无明显差异,二者不良反应主要为胃肠道症状(大便颜色改变、腹泻等),无严重不良反应[25]。但其样本量较小,且中、韩两国患者Hp耐药性不同,故本研究在中国人群中将标准14 d四联疗法中的抑酸剂从PPI换成新型钾离子竞争性酸阻断剂进行了研究,同时,因国外7 d三联疗法Hp根除率良好,故增加了7 d VNP四联组,以期缩短疗程,提高患者依从性。

本研究结果显示,7、14 d VNP四联疗法与14 d PPI四联疗法疗程清除率均无明显差异。故VNP7 d或14 d四联疗法或可作为我国根除Hp的治疗方案之一。因多数PPI均从肝药酶CYP2C19代谢[26],当患者已服用经该酶代谢的相关药物(如氯吡格雷、伏立康唑等)时,为避免药物相互作用影响疗效,可考虑选择VNP四联方案抗Hp。此外,有研究表明,存在克拉霉素耐药的情况下三联疗法中基于VNP的方案较PPI方案根除率明显升高,四联方案中VNP方案或可在我国克拉霉素耐药性较高地区展现出同样的优势[24]。同时,VNP服用时间不受进食影响,且疗程可为PPI方案一半,也可提高患者依从性,进而提高Hp根除率。然而,7 d VNP四联疗法Hp根除率未达可接受水平(意见性治疗:85%)[27],未来需更多研究结合药敏试验证实及提高其有效性。

本研究结果显示,14 d VNP方案优于14 d PPI方案,但无明显差异。考虑有以下原因:(1)酸性环境下铋剂形成氧化铋,而VNP的抑酸效果迅速而持久,影响了铋剂的抗菌作用[28-31],故14 d VNP方案中虽抑酸剂疗效强,但药物之间的相互作用影响了整体Hp根除率。pH感染率较高的情况下抗菌药物能更好地发挥作用,VNP四联中如何通过控制铋剂与抑酸剂的给药间隔时间,进而控制pH才能使铋剂和抗菌药物同时发挥最大的抗菌作用尚有待于进一步研究[32]。(2)未进行药敏试验,不能明确2组患者抗菌药物耐药率是否一致。

本研究结果显示,基于VNP治疗的不良反应包括恶心、腹胀、腹泻、反酸等不良事件持续时间较短,无严重不良反应,且其不良反应与传统PPI相似。表明基于VNP的根除治疗是一种耐受性良好的方案。

本研究存在一定局限性:(1)本研究为单中心;(2)样本量较小;(3)没有进行药敏试验指导抗菌药物的选择;(4)本研究为开放性试验,存在多种偏倚,已采用随机化及用客观指标记录主要结局以减少偏倚。

总之,本研究观察到在中国人群中基于VNP的抗Hp治疗与PPI方案无明显差异,作为一种新的选择具有临床推广应用价值。但就其7 d疗法尚需开展大样本、多中心研究加以验证,以期能缩短抗菌疗程、提高患者依从性、减少不良反应和抗菌药物对肠道菌群的影响。