中国农村家庭教育支出的变化特征及驱动因素

2023-10-30许敏波

鄢 姣,许敏波

1.首都经济贸易大学 经济学院,北京 100070;2.北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100875

农村教育是实现人口高质量发展的重要组成部分,也是乡村振兴和区域协调发展战略的重要内容。在政府和社会的不懈努力下,我国财政性教育经费占国内生产总值的比例从2012年开始已经长期实现“不低于4%”的总量目标,同时,城乡公共教育经费支出差距已经大为改善(1)以义务教育阶段为例,利用《中国教育经费统计年鉴(2001—2021)》的数据计算可知,农村小学校内生均教育经费支出占全国小学校内生均教育经费支出的比例已经从2000年的81.6%提高到2020年的93.2%,初中阶段的比例从2000年的73.0%提高到2020年的87.2%。。但是,城乡教育质量仍有较大差距,导致这种差距的一个重要来源就是家庭教育支出的不平衡。与公共教育经费可以“集中统筹、均衡配置”不同,家庭私人的教育支出受到家庭经济条件的影响,呈现出明显的不平衡特征,对教育资源的均衡配置产生越来越大的影响。一方面,教育质量和人力资本水平的提高离不开家庭对教育的投入,《中华人民共和国家庭教育促进法》专门规范了父母或者其他监护人实施家庭教育的责任;另一方面,有些家庭将学业成绩作为家庭教育投入的目标,使学生的作业负担和校外培训负担不断提高,竞争性的教育支出也可能转化为普通家庭的沉重负担。合理的家庭教育支出是建设高质量教育体系的必然要求。为了更好地发展农村教育,不断优化农村人力资本素质,首先需要全面了解农村家庭教育支出的基本情况,厘清驱动农村家庭教育支出变动的因素,从而为更加有效地制定农村教育发展政策提供指引。

一、中国农村家庭教育支出的变化特征

(一)数据来源

本文首先采用《中国统计年鉴(2001—2011)》、《中国住户调查年鉴(2012—2021)》和《中国教育经费统计年鉴(2001—2021)》中的相关统计信息,分析2000—2020年间全国层面的农村家庭教育支出整体情况,然后利用中国家庭收入调查(Chinese Household Income Project,简称CHIP)的微观数据研究农村家庭教育支出的分布特征。CHIP在2000—2020年间一共进行了四次调查(CHIP2002/2007/2013/2018),包含了家庭教育支出的变量信息。由于2007年的统计方法存在差异,本文选用CHIP2002、CHIP2013和CHIP2018三次调查的农村住户数据。经过个人数据和住户数据匹配,得到2002年有效样本量为9195户,2013年为9972户,2018年为9075户,三次调查的农村住户样本都超过9000户,具有很好的全国代表性。关于CHIP数据的更多详细信息参见相关调查资料(2)李实、岳希明、〔加〕史泰丽、〔日〕佐藤宏等:《中国收入分配格局的最新变化——中国居民收入分配研究V》,北京:中国财政经济出版社,2017年。。

(二)农村家庭教育支出的整体情况

利用统计年鉴的数据,通过与城镇家庭进行比较,可以发现2000—2020年间中国农村家庭的教育支出整体上呈现如下特征:

一是农村家庭的人均教育支出水平不断提高,而教育支出在家庭消费总支出中的占比在5.9%-9.4%的区间变动。图1展示了2000—2020年间农村和城镇家庭人均教育支出的基本情况,可以看出,农村地区的人均教育支出从2000年的145元增加到2019年的1193元,其中2000—2012年间增速较为平缓(3)《中国统计年鉴》只报告了城镇地区的人均教育支出,农村的统计指标是教育文化娱乐支出合计项。国家统计局在2012年启动城乡一体化住户调查,《中国住户调查年鉴》开始报告农村和城镇的人均教育支出。从2013年到2020年,农村人均教育支出在教育文化娱乐支出中的占比在76%-81%之间,较为稳定,均值为77.8%,本文利用该比例计算了2000—2012年之间的农村人均教育支出。,从2013年开始快速增长,而到2020年时又有所下降。从消费支出结构来看,农村家庭的教育支出占比在2003年达到9.4%的最高点,2003—2012年间逐渐下降到5.9%,2013—2019年间缓慢提高,2020年该比例为7.8%。

二是与城镇家庭进行比较,农村家庭教育的支出水平更低,但是占家庭总消费的比例更高。图1显示,城镇地区人均教育支出从2000年的364元稳步增加到2019年的2037元,始终维持在农村地区的1.6-3倍之间。但是,由于城乡之间的家庭总消费存在较大差距,实际上,农村地区的教育支出占家庭总消费的比例要高于城镇地区。从2000年到2020年,城镇的教育支出在家庭消费总支出中的比例在4.9%-8.2%的范围内波动,城乡之间的变动趋势基本同步,两者的差距维持在0.5%-2.5%之间,其中,2014年差距达到2.5%。

图1 家庭人均教育支出基本情况(2000—2020年)资料来源:《中国统计年鉴(2001—2011)》、《中国住户调查年鉴(2012—2021)》。

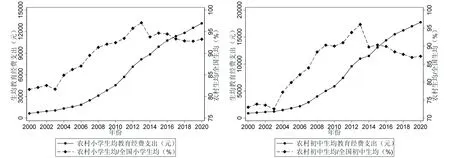

三是城乡之间的校内生均教育经费支出差距大幅缩小。由于高中学校主要集中在城镇地区(4)《中国教育统计年鉴(2021)》数据显示,截至2020年,全国共有14585所普通高中,其中城镇地区13782所,占比达到94.5%。,城乡之间的校内教育经费差距主要体现在小学和初中等义务教育阶段。图2展示了2000—2020年农村地区小学和初中的生均教育经费与全国水平的比较情况,两个教育阶段支出水平的变化趋势基本一致。其中,农村小学的生均教育经费从2000年的647元逐步增加到2020年的13153元,农村初中的生均教育经费从884元增加到17740元。农村地区生均教育经费占全国生均教育经费的相对比例从2000年到2013年大幅提高,小学阶段从2000年的81.6%逐步提高到2013年的97.1%,最近几年基本稳定在93%左右;初中阶段从2000年的73.0%迅速提高到2013年的96.0%,2014年降为89.7%,最近几年有所下降,2020年为87.2%。按照《中国教育经费统计年鉴》的统计口径,教育机构的经费来源中,国家财政性教育经费是主要来源,义务教育阶段占比超过90%。结合图2的数据可知,国家财政性教育经费在城乡之间配置相对较为均衡。

图2 农村小学和初中生均教育经费支出情况(2000—2020年)资料来源:《中国教育经费统计年鉴(2001—2021)》。

综上所述,从2000年到2020年,伴随着家庭收入的增长和生活水平的不断提高,农村家庭的教育支出水平也在不断提高,教育支出占家庭消费总支出的比例基本在5.9%-9.4%的区间内变动。虽然农村家庭教育支出的整体水平远低于城镇家庭,但是在家庭总消费中的占比高于城镇家庭。同时,校内教育经费投入的城乡差距已经大幅缩小,而城乡之间的家庭教育支出差距依然很大,这种城乡差异应该主要体现在校外教育支出上。

上述分析利用多种统计数据,考察了家庭教育支出在宏观层面的特征。统计数据的特点决定了这些发现都是基于全国人均水平进行的分析,近20年来中国家庭结构和经济状况的微观差异日益显著,接下来利用微观调查数据考察家庭之间的教育支出差异。

(三)农村家庭教育支出的分布特征

本文利用CHIP微观调查数据从多个角度考察农村家庭之间的教育支出差异。

第一,农村家庭之间的教育支出存在很大差异。首先,超过40%的农村家庭教育支出为0。数据显示,在CHIP2002农村住户调查包含的9195户有效样本中,家庭教育总支出大于0的有3863户,占比42.01%;CHIP2013有效样本 9967户,家庭教育总支出大于0的有5303户,占比53.2%;CHIP2018有效样本9075户,其中家庭教育总支出大于0的有4978户,占比54.9%。其次,在教育支出为正的农村家庭之间,教育支出的额度也存在较大差异。表1利用教育支出大于零的农村样本报告了家庭教育支出的分布情况。可以看到,在25%分位点上,2002年的家庭教育支出为310元,2013年为510元,2018年为1059元;在75%分位点上,2002年为1578元,2013年为4747元,2018年为8324元。略作比较可以发现,从2002年到2018年,25%分位点的支出增长2.4倍,而75%分位点的支出增长4.3倍。上述结果表明,一方面农村家庭教育支出的水平在不断提高,另一方面不同家庭之间教育支出的差距也在不断扩大。

表1 农村家庭教育支出分布情况(元)

第二,农村家庭的教育支出主要用于从学前教育到高等教育不同教育阶段子女的校内外教育支出,其他类别的教育支出很少。本文将教育类别分为学前教育、小学教育、初中教育、高中教育(包含职高和中专,下同)、高等教育(大专及以上,下同)、其他教育和培训六个类型。利用CHIP2013和CHIP2018的农村住户调查样本,表2报告了不同教育阶段农村家庭教育支出的分布情况。可以发现,农村家庭的户均教育支出从2013年的2021元增加到2018年的3468元,其中近95%都用于子女从学前教育阶段到高等教育阶段的教育支出,其他教育和培训支出大约只占5%。

表2 农村家庭教育支出在不同教育阶段或类型中的分布情况

第三,农村家庭的教育支出以校内教育支出为主,校外培训支出相对较低。由于CHIP数据中仅在2018年将每个子女的教育支出分解为校内和校外教育支出,我们利用CHIP2018比较校内外教育支出的情况,表3报告了农村家庭不同教育阶段子女的平均校内外教育支出。首先,校外教育培训的比例不高。实际上,在5728个子女教育支出样本中,校外培训支出为正的有826个,占比仅为14%,这意味着超过85%的农村就学子女未参与校外培训。其次,与校内支出相比较,农村家庭在各个教育阶段的校外培训支出的额度都较少。其中,校外培训支出占比最高的是小学和初中阶段,在教育支出中的占比分别为19.2%和13.3%。

表3 农村家庭不同教育阶段子女平均校内外教育支出(元)

第四,家庭中处于不同教育阶段子女的数量是决定家庭教育支出的重要原因。上述表3的数据已经表明,子女教育支出的阶段性特征非常明显,从学前教育人均2026元,到高等教育人均17304元,每个子女的平均教育支出随着教育阶段的提高而不断提高。当家庭的人口结构不同时,自然就会导致家庭教育支出存在很大差异。

第五,农村家庭收入水平越高,在教育上的支出意愿越高,表现为教育支出占家庭可支配收入的比例与收入水平正相关。考察不同收入分布水平上农村家庭教育支出与家庭可支配收入的比例关系,可见,随着家庭收入的提高,家庭教育支出的占比也不断提高。收入水平最低的25%的家庭,在教育支出上的投入不超过家庭可支配收入的5%,而收入水平最高的25%的家庭,在教育支出上的投入超过了家庭可支配收入的10%。

通过上述分析可以发现,农村家庭的教育支出表现出明显的不均衡特征,不同家庭之间的教育支出差异很大。家庭的教育支出主要用于子女的在校学习,农村地区校外教育培训的情况还不算普遍。农村家庭之间的教育支出差异主要由不同教育阶段子女的数量决定,而高收入家庭对于教育的支出意愿明显要高于低收入家庭。

二、影响农村家庭教育支出的驱动因素:理论分析

人力资本理论是分析教育投资的基础框架。人力资本理论将教育作为一种投资手段,通过分析教育在劳动力市场上的回报率去理解教育的价值(5)G.Becker,“Nobel Lecture:The Economic Way of Looking at Behavior”,Journal of Political Economy,1993,101(3),pp.385-409.。人力资本是一个非常丰富的概念,不同于看得见的物质资本,人力资本是人自身拥有的无形资源,通过增加这种资源来影响未来货币和精神收益(6)G.Becker,“Investment in Human Capital:A Theoretical Analysis”,Journal of Political Economy,1962,70(5),pp.9-49.。教育投资是积累人力资本最重要的途径,个人和社会在理性选择的框架下通过平衡当前投入的成本和未来可能的收益决定教育的投资量。除了正规的学校教育,职业培训、医疗保健、营养饮食等都可以作为积累人力资本的途径。有些职业培训积累的是专业技能,只能用于特定企业的生产活动,因此应该由企业承担支出成本。而学校教育积累的是通用技能,可以用在不同的场合,因此主要由家庭和社会承担支出成本。关于教育影响人力资本的具体形式,存在很多种解读。按照生命周期的逻辑,人的技能形成可以分为多个阶段,在当前阶段的投入可以转化为下一个阶段的产出,而不同阶段的投入和产出可能存在差异,形成的技能类别也会不同(7)F.Cunha and J.Heckman,“The Technology of Skill Formation”,American Economic Review,2007,97(2),pp.31-47.。大量研究试图从投入产出的关系来构建教育的生产函数,从而刻画人力资本的生产过程,这类研究构成了教育经济学的重要内容。

为了解释不同家庭之间在教育投资上的差异,可以从资源代际转移和家庭预算约束等角度进一步拓展人力资本理论的分析框架。考虑到教育投入对于人力资本的决定性意义,父母会将自己拥有的财富和其他资源投入到孩子的教育上,从而实现资源的代际转移。而父母的社会经济地位也将通过教育传递给子女,从而构成了不平等的代际流动(8)G.Becker and N.Tomes,“An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility”,Journal of Political Economy,1979,87(6),pp.1153-1189.。资源的代际转移不是简单的线性关系,还将受到子女的能力、父母的意愿以及借贷市场完善程度的影响。当借贷市场完备时,如果子女的能力很强,父母也有很强的意愿对子女进行教育投资,即使资源有限的父母也可以通过金融借贷实现对孩子的最优教育投资,获得有效人力资本积累的子女完全有能力还贷,利用跨期的资源配置从而改变不平等的代际流动(9)G.Becker and N.Tomes,“Human Capital and the Rise and Fall of Families”,Journal of Labor Economics,1986,4(3),pp.S1-S39.。但是,当借贷市场受限时,家庭无法有效地跨期配置资源,资源有限的父母只能被迫选择较少的教育投资,富裕家庭的子女将获得更多的教育投资。由于借贷限制普遍存在,因此,从理论上讲,家庭预算约束和父母收入将会直接影响子女的教育投资,该结论成为大量实证研究的主题(10)S.Cameron and C.Taber,“Estimation of Educational Borrowing Constraints Using Returns to Schooling”,Journal of Political Economy,2004,112(1),pp.132-182.。同时,从政策角度讲,公共教育投资和政府助学贷款等措施通常被认为有助于缓解家庭预算约束,从而实现教育资源的公平配置(11)C.M.Hoxby,“All School Finance Equalizations are not Created Equal”,Quarterly Journal of Economics,2001,116(4),pp.1189-1231.。

家庭在教育上的投入还会受到其他人的影响,而个体对信息的认知差异和决策能力也会影响家庭的教育投入。当父母看到孩子的其他同学参加补习或者培训时,一方面会从别人那里知晓这样的学习方式和途径,产生“学习效应”;另一方面担心其他人的进步会降低自己孩子的相对表现,存在“竞争效应”(12)L.Bursztyn,F.Ederer,B.Ferman and N.Yuchtman,“Understanding Mechanisms Underlying Peer Effects:Evidence from a Field Experiment on Financial Decisions”,Econometrica,2014,82(4),pp.1273-1301.,这两种效应共同构成同伴效应,都会诱导家庭增加教育投资。同时,当我们分析农村家庭的教育选择时,家长之间的认知差异和决策能力可能产生重要影响,有的家长对教育的价值缺乏认知,有的家长并不清楚应该如何教育孩子,最终都会反映在家庭的教育投资上。

综合来看,上述理论框架最终可以导出家庭教育投资的决策函数,各种因素通过影响家庭在教育投资上的支付意愿和支付能力来影响家庭教育投资。从理论上讲,家庭的教育投资包含多种形式的投入,经费支出、父母陪伴、品格培养、习惯养成等都非常重要,而本文主要关注家庭的教育支出。具体到分析我国农村家庭的教育支出时,三大因素将尤为重要:首先是家庭的收入状况。农村的借贷市场不完善,家庭收入水平将直接决定家庭可能的教育支出,低收入家庭将会面临教育支出不足的状况。其次是父母的教育水平。高教育水平的父母通常能够更好地认知教育的价值,同时也更能懂得如何教育子女,从而形成更强的子女教育投资意愿。另外,家庭结构和子女数量也将直接决定教育支出的状况。

三、影响农村家庭教育支出的驱动因素:实证分析

为了进一步探究影响农村家庭教育支出不均衡的驱动因素,本文利用无条件分位数回归的方法考察在不同教育支出水平上影响家庭教育支出变化的驱动因素。相比基于平均效应的OLS回归分析,无条件分位数回归可以更好地展示不同支出水平家庭的差异性影响。无条件分位数回归的估计思路是,首先将被解释变量在分位点上的再中心影响函数(Recentered Influence Function,简称RIF)估计出来,然后直接利用分位点RIF变量的估计值对解释变量进行OLS估计,对应的回归系数则为解释变量变化时对于被解释变量无条件分位点的边际效应,因此这种估计方法也被称为RIF-OLS估计。

(一)无条件分位数回归

选取农村家庭教育支出的对数值作为被解释变量,样本限制在家庭教育支出为正值的农村住户。本文关注的核心解释变量是家庭收入、父母教育水平和家庭结构。家庭收入变量使用家庭可支配收入的对数值,家庭结构变量使用在五个不同教育阶段的人数:学前教育、小学、初中、高中、高等教育。基于家庭教育支出的分析无法直接考虑父母教育水平,后面将利用子女个体层面的数据进一步探究父母教育的影响。其他控制变量还包括户主特征(教育水平、性别、年龄、是否从事非农就业)和省份固定效应。教育水平分为四个类型:小学及以下、初中、高中、大专及以上。

表4报告了农村家庭教育支出的无条件分位数回归的估计结果。可以发现,家庭收入和家庭结构都对家庭的教育支出有着重要的影响,一方面呈现出较为一致的影响效果,另一方面随着时间推移也有一些趋势性的改变。

表4 农村家庭教育支出无条件分位数回归估计

首先,家庭收入是影响家庭教育支出的重要驱动因素。估计结果显示,家庭收入的估计系数在所有年份和各个分位点上都为正值且非常显著。这里家庭教育支出和家庭收入都是对数值,估计系数代表支出弹性。各项支出弹性的估计值从0.106到0.604,代表家庭收入提高10%时,对应分位点的家庭教育支出增长1.06%到6.04%。以CHIP2018为例,教育支出在10%分位点(支出额为245元,见表1)的家庭,如果家庭收入提高10%,则家庭的教育支出增加大约9.92元;教育支出在90%分位点(支出额为16651元)的家庭,如果家庭收入提高10%,则家庭教育支出增加176.5元(16651×1.06%)。

其次,家庭教育支出相对于家庭收入的支出弹性随时间发生了明显的变化。在2002年时,不同分位点的支出弹性非常接近,说明家庭收入增加相同比例时,不同教育支出水平的家庭的教育支出也会提高相同的比例。从2013年和2018年的结果发现,支出弹性随着教育支出水平的提高而逐渐递减,当家庭收入增加相同比例时,低教育支出水平家庭的教育支出增加的比例会更高,说明低教育支出家庭对收入更加敏感。出现这种变化的原因可能是因为2013年和2018年整体的教育支出水平都提高了,是否还有其他结构性的原因还需要进一步探究。

再次,家庭结构也是影响家庭教育支出的另一个重要驱动因素。估计结果显示,不同教育阶段人数的估计系数从学前教育到高等教育不断增加。伴随着子女年龄的增长,每个家庭都会经历家庭结构的自然演变。当有新的子女出生时,对应于学前教育人数的增加;当子女进入小学时,相当于减少一个学前教育人口同时增加一个小学教育人口;然后依次阶段性增减。最后,当子女完成高等教育时,对应于高等教育人数的减少。因此,在理解不同教育阶段人数的估计系数时,需要考虑上述规律。估计系数从学前教育到高等教育不断增加,对应于教育成本的阶段性增加,说明随着子女教育阶段的攀升,家庭的教育支出也会不断提高。以CHIP2002为例,对于教育支出在10%分位点(支出额为130元,见表1)的家庭,如果新出生一个子女,家庭教育支出没有明显变化;如果有一个子女进入小学,其对应的学前教育阶段的支出没有明显减少,但是小学阶段教育支出将增加79.3%,大约103元;对于教育支出在90%分位点(支出额为3596元)的家庭,如果新出生一个子女,家庭教育支出将下降331元(3596×9.2%);如果有一个子女从初中升入高中,一方面可以节省716元(3596×19.9%)的初中成本,另一方面将增加5175元(3596×143.9%)的高中成本,家庭教育支出净增加4459元。

最后,家庭结构的影响随时间也发生了显著变化,主要体现在学前教育的家庭教育支出上。从2002年到2018年,学前教育人数的估计系数不断变大。2002年在各个分位点上的估计系数都为负值,说明学前教育阶段子女的增加并不会显著提高家庭总的教育支出,甚至还有可能影响家庭其他类型的教育支出而使总的教育支出下降,但是到2018年,对50%以下分位点的估计系数都为正值且非常显著。这种变化表明学前教育的家庭投入在增加,这与幼儿园等学前教育和培训机构的发展趋势是一致的。

(二)不同教育阶段影响农村家庭教育支出的因素

为了进一步考察不同教育阶段的差异,同时探究父母教育在子女教育投资中是否发挥了不同的作用,下面从每个子女的角度构建数据,将子女个人信息与其父母和家庭信息进行匹配。由于仅有CHIP2018问卷中分别询问了每个子女的教育支出信息,这里采用CHIP2018的农村住户调查样本。表5报告了不同教育阶段子女教育支出的影响因素,简单起见,这里只报告OLS估计的结果。结果表明,家庭收入对子女教育支出的影响随着教育阶段而改变,在学前教育阶段的影响最大,小学、高中和高等教育阶段的影响比较接近,而初中阶段的影响不显著。父母教育水平对不同教育阶段的子女教育支出影响存在较大差异。在学前教育和初中教育阶段,只有父亲的教育有影响;在小学和高中阶段,父亲和母亲的教育都有影响;而在高等教育阶段,父母教育都没有影响。可见,比较而言,父母教育水平对农村家庭的子女教育支出的影响效果较为有限,家庭收入和家庭结构是主要的驱动因素。

表5 不同教育阶段农村家庭子女教育支出的影响因素分析(CHIP2018,OLS估计)

结 语

本文利用多种统计年鉴的数据分析了2000—2020年间中国农村地区家庭教育支出的整体情况,然后采用三次中国家庭收入调查的微观数据对农村家庭教育支出的分布特征进行分析,并利用无条件分位数回归的方法探究了影响农村家庭教育支出差异的驱动因素。整体而言,近20年来,农村家庭的教育支出水平不断提高,教育支出占家庭消费总支出的比例在5.9%-9.4%的区间内变动。相比于城镇家庭,农村家庭的教育支出水平更低,但是在家庭总消费中的占比更高。同时,农村家庭之间的教育支出差距不断扩大,家庭教育支出主要用于子女的在校学习,家庭之间的教育支出差异主要由不同教育阶段子女的数量决定,同时高收入家庭的教育投资意愿更强。本文的实证研究证实了家庭收入和家庭结构是影响农村家庭教育支出差异的主要驱动因素,同时,具体的影响程度随着时间推移也有一些趋势性的变化,表现为教育支出弹性随着支出水平的提高而逐渐递减,学前教育阶段的家庭教育投入不断增加。