美国儿童青少年心理健康监测六十年:监测框架发展分析与启示

2023-10-30武芯苇杜晨溦李佑发

林 萱,武芯苇,杜晨溦,李佑发

北京师范大学 中国基础教育质量监测协同创新中心,北京 100875

近年来,我国儿童青少年心理健康问题发生率逐渐上升,成为关系国家未来的重要公共卫生问题。如今,监测并提高儿童青少年心理健康水平已成为我国教育工作的重点。教育部印发的《国家义务教育质量监测方案(2021年修订版)》(1)《教育部关于印发〈国家义务教育质量监测方案(2021年修订版)〉的通知》,《中华人民共和国教育部公报》,2022年第Z1期。将心理健康纳入学生发展质量监测;教育部办公厅在《关于加强学生心理健康管理工作的通知》(2)《教育部办公厅发布〈关于加强学生心理健康管理工作的通知〉》,《中华人民共和国教育部公报》,2021年第9期。中明确要求定期开展学生心理健康测评工作,健全筛查预警机制,及早实施精准干预。目前,我国国家心理健康监测尚处于起步阶段(3)熊昱可、骆方、白丁元、郭筱琳、梁丽婵、任萍:《我国中小学生心理健康监测框架构建的视角与思考》,《北京师范大学学报(社会科学版)》,2021年第1期。,美国作为世界上最早开展心理健康监测的国家之一,拥有丰富的经验和成熟的体系(4)E.J.Freeman,et al.,“Public Health Surveillance for Mental Health”,Preventing Chronic Disease,2010,7(1),p.A17.。本文旨在整理美国开展的一系列儿童青少年心理健康监测项目,深入分析其监测框架的构成与发展,为我国本土心理健康监测的开展与深化提供参考依据。

一、儿童青少年心理健康监测的内涵与价值

心理健康监测(Mental Health Surveillance)是持续、系统、全面地收集、分析、解释和宣传心理健康相关数据的过程,旨在降低发病率和死亡率,提升总体心理健康水平(5)R.H.Bitsko,“Mental Health Surveillance Among Children—United States,2013—2019”,Morbidity and Mortality Weekly Report Supplements,2022,71(2),pp.1-42.。与医学临床诊断相比,监测关注的是地区、国家乃至世界的总体情况而非个体。然而,医学临床诊断、个体自我报告和既往病史等多种信息也是监测的重要来源;与科研调查相比,监测则更强调持续性、系统性和全面性:定期进行而没有固定的结束时间,相对更为标准化,所采用的指标也更全面,一般也不具有明确的科学问题和假设。

心理健康监测所具有的独特作用使其成为定期掌握总体心理健康现状及其发展态势不可或缺的部分。儿童青少年期(0—19岁)是心理健康发展的关键阶段,这个时期的大脑快速生长和发育,并发展出至关重要的认知和社会情感技能。然而,近年来该年龄段人口精神障碍的发病率增高、发病时间提前,心理问题日趋严重(6)WHO,Guidelines on Mental Health Promotive and Preventive Interventions for Adolescents:Helping Adolescents Thrive,Geneva:World Health Organization,2020.。参考世界银行(7)A.Garcia-Abreu,W.Halperin and I.Danel,Public Health Surveillance Toolkit:A Guide for Busy Task Managers,World Bank,2002.和美国疾控中心(Center for Disease Control and Prevention,CDC)(8)R.R.German,J.M.Horan,L.M.Lee,B.Milstein and C.A.Pertowski,“Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems:Recommendations from the Guidelines Working Group”,Morbidity and Mortality Weekly Report,2001,50(RR-13),p.2.的观点,儿童青少年心理健康监测的重要意义可以概括为以下六点:1)设立早期预警系统:及时、科学地识别儿童早期的心理健康问题症状,避免进一步恶化;2)评估心理健康问题的影响:测算心理健康问题的规模及发展态势,为减少发病率和死亡率打下基础;3)心理干预措施的开发和实施:识别并设立优先级,指导政府、学校和相关机构进行快速反应和资源分配;4)心理干预措施评估:评估项目、政策和其他干预措施的效果和效率,帮助相关机构有针对性地调整现行教育教学模式和素养促进政策,并通过纵向追踪评定各政策的有效程度;5)风险评估:识别风险因子和保护因子,检测高危群体和/或高危地区;6)开展研究:为学术研究提供大样本量、较可靠的儿童青少年数据以检验相关模型假设。

二、美国儿童青少年心理健康监测的发展阶段

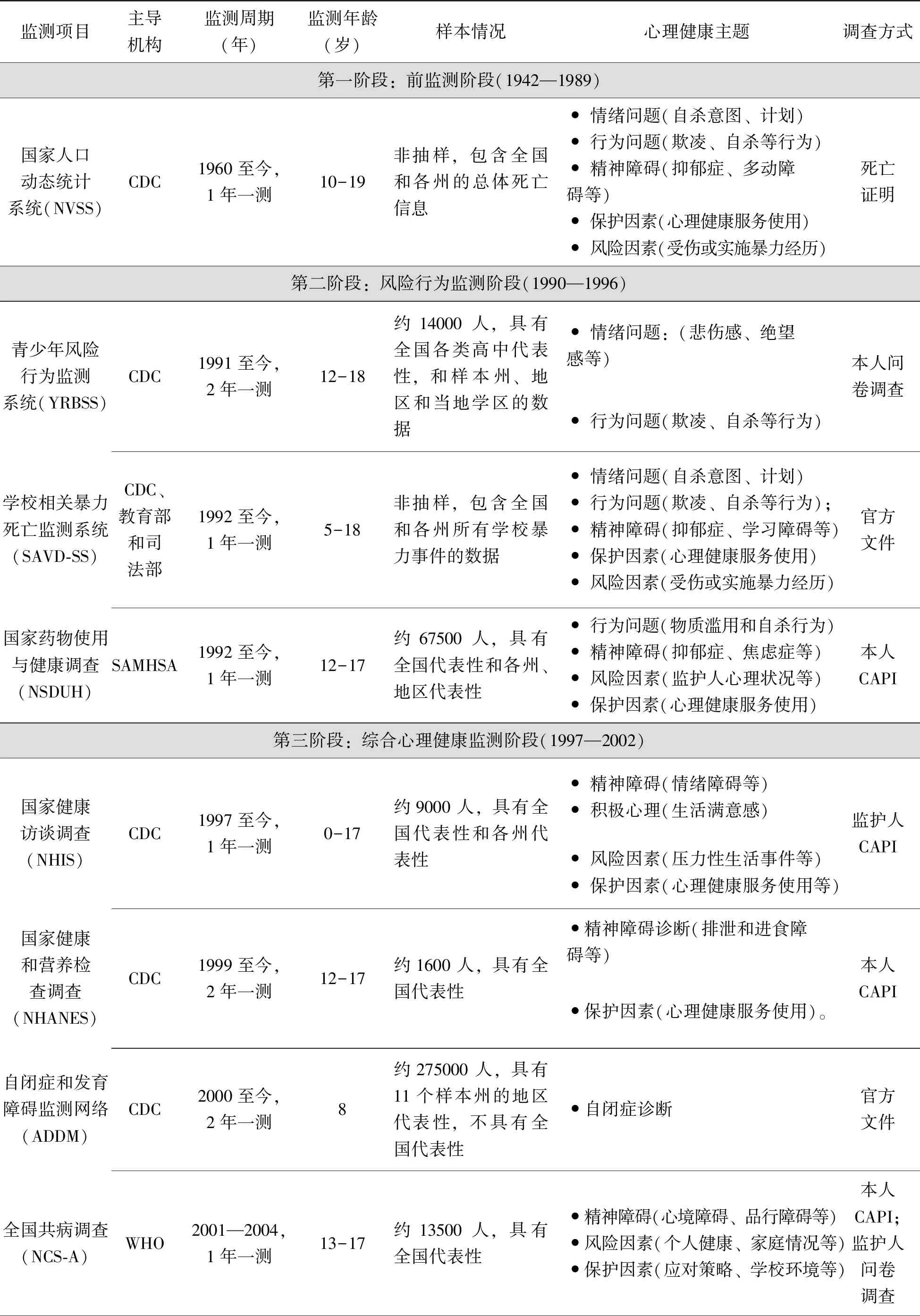

美国儿童青少年心理健康监测的发展可以被划分为四个阶段(见表1)。

表1 美国儿童青少年心理健康监测的发展阶段

第一阶段为前监测阶段(1942—1989)。该阶段始于为二战征兵开发的精神障碍筛查(9)F.J.S.Esher,“Military Service for Mental Defectives”,Mental Health,1942,3(1),pp.14-18.。二战后,国民精神障碍的高发使国家的监测重点转为战后心理康复,国家心理健康研究院(National Institute of Mental Health,NIMH)随之成立。为更好地开展国家心理健康监测,1960年NIMH与CDC合作,制定国家生命统计系统(National Vital Statistics System,NVSS)的自杀界定标准。前监测阶段的关注重点为自杀行为,尚未聚焦到儿童青少年上,但这一监测机制的建立为后续发展打下了基础。

第二阶段为风险行为监测阶段(1990—1996)。上世纪90年代,美国各地校园层出不穷的风险行为和自杀问题引起了政府的密切关注(10)M.Anderson,“School-Associated Violent Deaths in the United States,1994—1999”,Journal of the American Medical Association,2001,286(21),pp.2695-2702.。NVSS收集的基础信息无法满足需要。因此,CDC在1991年和1992年分别建立了青少年风险行为监测系统(Youth Risk Behavior Surveillance System,YRBSS)和学校相关暴力死亡监测系统(School-Associated Violent Death Surveillance System,SAVD-SS)。YRBSS将调查范围从命案扩大至日常生活中的自杀、暴力和物品使用等风险行为(11)J.M.Underwood,et al.,“Overview and Methods for the Youth Risk Behavior Surveillance System — United States,2019”,Morbidity and Mortality Weekly Report Supplements,2020,69(1),p.1.。SAVD-SS在NVSS的基础上,进行了三方面细化:1)对象聚焦于儿童青少年;2)信息源纳入媒体报道和对相关人员的深入访谈;3)增加命案发生前后个体心理状况、心理治疗情况等指标。1992年,药物滥用和心理健康服务管理局(Substance Abuse and Mental Health Services Administration,SAMHSA)成立后,开展国家药物使用与健康调查(National Survey on Drug Use and Health,NSDUH),收集物质滥用、自杀意念及行为和心理健康服务情况,并开放线上数据库。在心理健康监测项目中,死亡和风险行为开展得最早,为政府和社会及时了解相关事件的特征、开展后续的实施干预提供了重要数据支持。

第三阶段为综合心理健康监测阶段(1997—2002)。在这一阶段,医学的进步促进了身体健康,却难遏制心理问题的高发,美国儿童青少年严重精神障碍的检出率高达10%(12)US Department of Health and Human Services,Report of the Surgeon General’s Conference on Children’s Mental Health:A National Action Agenda,Washington DC,2000.。在SAMHSA的资助和NIMH的指标设计帮助下,CDC分别在1997年的国家健康访谈调查(National Health Interview Survey,NHIS)和1999年的国家健康与营养检查调查(National Health and Nutrition Examination Survey,NHANES)中加入抑郁症、焦虑症等精神障碍指标。其中,NHIS主要收集既往精神障碍史,涵盖的指标数量多、范围广;NHANES采用直接诊断的方式,误报率小。2000年,美国国家健康国民2010计划提出心理健康战略目标(13)US Department of Health and Human Services,Healthy People 2010:Understanding and Improving Health,Washington DC,2001.,CDC随即建立了自闭症和发育障碍监测网络(Autism and Developmental Disabilities Surveillance Network,ADDM),提取8岁儿童的医疗和教育记录,并交由临床医生进行诊断。2001—2004年,WHO开展全国共病调查(National Comorbidity Surrey-Adolescent,NCS-A),全面评估全国青少年的精神障碍和影响因素。2002年,CDC基于SAVD-SS建立国家暴力死亡报告系统(National Violent Death Reporting System,NVDRS),增加抑郁症、焦虑症等精神障碍指标,并开放线上数据系统(Web-Based Injury Statistics Query And Reporting System,WISQARS)。随着美国公共心理健康服务的开展和精神障碍诊断技术的成熟,心理健康的病理方面——精神障碍的监测逐渐成为工作重点。

第四阶段为心理-神经科学整合阶段(2003年至今)。2003年,卫生资源和服务管理局(Health Resources and Services Administration,HRSA)资助CDC开展国家儿童健康调查(National Survey of Children’s Health,NSCH),关注儿童的全面健康发展因素,加入了积极心理的综合指标:积极社会技能和儿童兴盛(Flourishing),并监测家庭、学校和社区环境对儿童的影响,比如家长是否陪同孩子就餐、与孩子分享想法等(14)C.D.Bethell,N.Gombojav and R.C.Whitaker,“Family Resilience and Connection Promote Flourishing among US Children,Even amid Adversity”,Health Affairs(Project Hope),2019,38(5),pp.729-737.。此外,心理健康背后的认知神经机制也受到关注。2013年国家卫生研究院(NIH)和NIMH开展了儿童青少年大脑认知发展研究(Adolescent Brain Cognitive Development,ABCD),采用基于fMRI的脑图谱和认知表现刻画脑与心理发展过程。

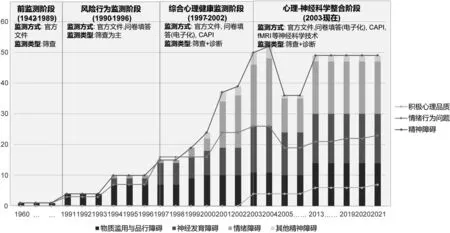

美国儿童青少年心理健康监测的发展历程,反映了社会文化的演变和问题解决需求。初期监测集中于自杀行为,以应对二战及其后的心理康复问题。校园风险行为和自杀率的升高后来又推动了儿童青少年心理健康的监测。随后,由于儿童青少年精神障碍检出率上升,监测领域扩展至抑郁症、焦虑症等精神疾病。进入新世纪,为满足全面健康发展的社会目标,监测已经不仅包含精神障碍,还纳入了积极心理。另一方面,监测的演变也体现了对心理健康认识的深化和评估方法的创新。尽管早期的关注点主要在精神疾病和行为异常,但随着时间推进,对心理健康的理解已经扩展到了积极心理状态,例如幸福感和自我效能感(15)C.L.M.Keyes,“Promoting and Protecting Mental Health as Flourishing:A Complementary Strategy for Improving National Mental Health”,American Psychologist,2007,62,pp.95-108.。随着认知神经科学的发展,其领域进一步扩展至大脑对情绪和行为的影响(16)R.J.Davidson,D.Pizzagalli,J.B.Nitschke and K.Putnam,“Depression:Perspectives from Affective Neuroscience”,Annual Review of Psychology,2002,53(1),pp.545-574.。随着技术进步,评估手段也从纸笔测试转向计算机辅助的自主问卷,最终发展为基于fMRI的脑图谱和认知表现刻画脑与心理发展过程。

三、美国儿童青少年心理健康监测的指标框架

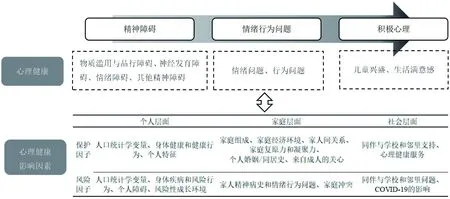

(一)心理健康

个体的心理状态具有连续性(17)C.Keyes,“Mental Illness and/or Mental Health?Investigating Axioms of the Complete State Model of Health”,Journal of Consulting and Clinical Psychology,2005,73(3),pp.539-548.,健康的心理不仅是没有精神障碍和情绪行为问题,还是面对困难时能保持积极应对的心态(18)H.Orpana,J.Vachon,J.Dykxhoorn,L.McRae and G.Jayaraman,“Monitoring Positive Mental Health and Its Determinants in Canada:The Development of the Positive Mental Health Surveillance Indicator Framework”,Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada:Research,Policy and Practice,2016,36(1),pp.1-10.。在儿童青少年期,心理健康的个体能到达正常的心理发展水平,拥有健康的社会关系和有效的积极心理调节技能,在家庭和学校等环境中都有良好表现(19)R.H.Bitsko,“Mental Health Surveillance among Children—United States,2013—2019”,Morbidity and Mortality Weekly Report,2022,71(2),pp.1-42.;无法达到心理健康的个体在风险因子的影响下,就可能出现情绪行为问题,包括抑郁、紧张、压抑等情绪问题以及失眠、自杀、欺凌等行为问题。当情绪行为问题的频率和严重程度达到临床标准时,就有可能被诊断为精神障碍。因此,儿童青少年的心理健康既包含积极心理的正向部分,也包含精神障碍和情绪行为问题的负向部分。参考周蔚和肖水源的分类(20)周蔚、肖水源:《国外现行精神卫生政策概述》,《中国心理卫生杂志》,2014年第28期。,本文将美国儿童青少年的心理健康监测指标分为精神障碍、情绪行为问题和积极心理三部分(见图1)。其中,参考DSM-5(21)C.C.Nuckols,The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM-5),Philadelphia:American Psychiatric Association,2013.和ICD-10(22)WHO,The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders:Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines,World Health Organization,1992.的标准,精神障碍包括物质滥用障碍与品行障碍、神经发育障碍、情绪障碍和其他心理障碍,情绪行为问题包括情绪问题和行为问题,积极心理包括儿童兴盛和生活幸福感(见表2)。

图1 美国儿童青少年心理健康监测的指标框架

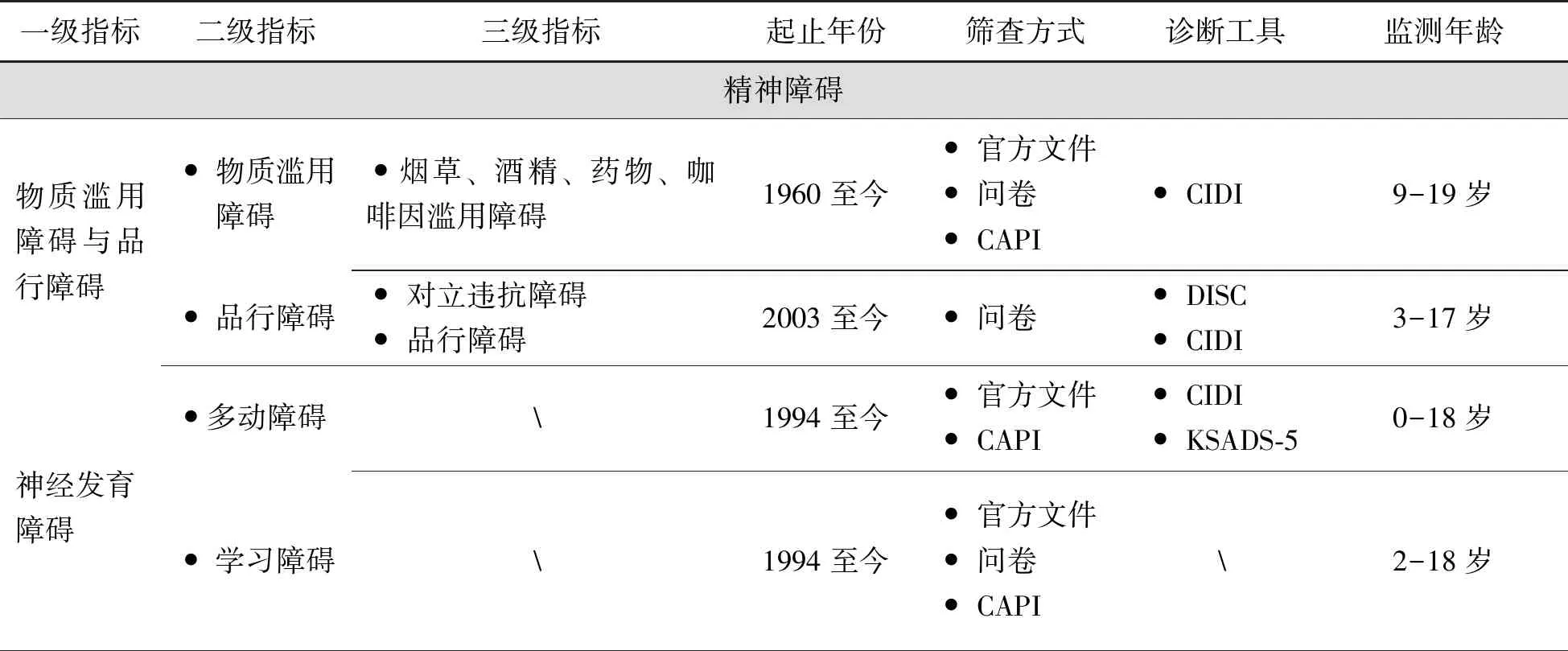

表2 心理健康总指标表

1.精神障碍

精神障碍是个体在心理、生理发育过程中的功能障碍,对儿童青少年的认知、情绪调节和行为均造成严重影响(23)F.Charlson,M.van Ommeren,A.Flaxman,J.Cornett,H.Whiteford and S.Saxena,“New WHO Prevalence Estimates of Mental Disorders in Conflict Settings:A Systematic Review and Meta-Analysis”,The Lancet,2019,394(10194),pp.240-248.。本文从四类精神障碍介绍指标框架。

第一类是物质滥用障碍与品行障碍,前者是对毒品、药物、酒精等物质的重度成瘾行为(24)R.N.Lipari and S.L.Van Horn,Children Living with Parents Who Have a Substance Use Disorder,The CBHSQ Report.Substance Abuse and Mental Health Services Administration(US),Rockville(MD),2013.,后者是重复、持续的反社会行为(25)S.Pisano,et al.,“Conduct Disorders and Psychopathy in Children and Adolescents:Aetiology,Clinical Presentation and Treatment Strategies of Callous-Unemotional Traits”,Italian Journal of Pediatrics,2017,43(1),pp.1-11.。这类精神障碍以外显行为表现为主,因其筛查诊断难度相对较小,造成的社会影响恶劣,所以最早被纳入监测体系。1960年以来,物质滥用障碍与品行障碍的监测频次并没有随时间发生太大的改变(见图2),但具体表现形式随社会发展有一些变动。相应的改变也被反映在监测中,如近年来YRBSS加入电子烟成瘾指标,ABCD加入咖啡因成瘾指标等。

图2 美国儿童青少年心理健康指标频次和方法发展图

第二类是神经发育障碍,是儿童青少年特有的、在发育期出现的一组严重损害患者智力、运动、语言和社会功能的疾病(26)American Psychiatric Association,Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,5th ed.,Arlington,VA:American Psychiatric Association Publishing,2013.。美国对儿童青少年的神经发育障碍监测频次呈上升趋势(见图2)。其中,多动障碍、学习障碍和自闭症是被最多项目监测、发病率也最高的三种神经发育障碍。

第三类是情绪障碍,是儿童青少年最常见的精神障碍之一(27)K.R.Merikangas,E.F.Nakamura and R.C.Kessler,“Epidemiology of Mental Disorders in Children and Adolescents”,Dialogues in Clinical Neuroscience,2009,11(1),pp.7-20.,会损害个体的正常应对能力,并导致过激的情绪反应(28)WHO,The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders:Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines,World Health Organization,1992.。美国对儿童青少年的情绪障碍监测始于1994年,但直到2000年后才迎来小爆发(见图2),可能是因为情绪障碍相对行为障碍而言更难诊断,也可能是儿童青少年相比成人更不善于表达自身感受,情绪更难被觉察,所造成的后果也更难预测(29)T.A.Brown,P.A.Di Nardo,C.L.Lehman and L.A.Campbell,“Reliability of DSM-IV Anxiety and Mood Disorders:Implications for the Classification of Emotional Disorders.”,Journal of Abnormal Psychology,2001,110(1),pp.49-58.,因此情绪障碍的监测要求更高。

第四类是其他精神障碍指标,包括排泄障碍和进食障碍。这两类障碍受到关注较少,但其重要性亦不可忽视(30)C.Lebrun,“Clinical Report—Identification and Management of Eating Disorders in Children and Adolescents”,Yearbook of Sports Medicine,2011,pp.354-355;A.von Gontard,“The Impact of DSM-5 and Guidelines for Assessment and Treatment of Elimination Disorders”,European Child &Adolescent Psychiatry,2013,22(S1),pp.61-67.。2000和2001年,NHANES和NCS-A对进食障碍和排泄障碍进行诊断;2003年,NVDRS也纳入对进食障碍的筛查。

2.情绪行为问题

情绪行为问题分为情绪问题和行为问题两种。情绪问题是指个体在心理层面的不良状态。对儿童青少年来说,情绪问题既可能是抑郁、焦虑、绝望和悲伤等心理困扰,也可能是在情绪上的固执和易激惹。行为问题则是指行为层面的不良状态。在儿童青少年中主要表现为暴力倾向、物质滥用行为、自杀和犯罪行为等;也表现为日常行为中的障碍:包括言语困难、失眠以及同伴交往问题等(31)M.O.Ogundele,“Behavioural and Emotional Disorders in Childhood:A Brief Overview for Paediatricians”,World Journal of Clinical Pediatrics,2018,7(1),pp.9-26.。

在面对困境时,个体有一定的情绪行为问题是正常现象,但当问题的程度、表现和持续时间达到临床标准时,个体就可能被诊断为精神障碍。因此,对情绪行为问题的及时监测是预防精神疾病、促进心理健康的重要程序。由于儿童的大脑正处于发育阶段,尚未建立对自己和社会规范的完整认识,也尚未习得完善的语言表达能力,因此,儿童对自己情绪行为的感知和表达存在困难,加大了监测难度。情绪行为问题的监测与精神障碍监测的走势类似。早期的监测呈上升趋势,到心理-神经科学整合阶段(2003年至今)趋于平稳(见图2)。NVSS于1960年开始收集自杀和死前物质使用信息;1991年,YRBSS收集了青少年感到悲伤和绝望的频率;1997年开始,情绪行为的相关监测工具发展已趋成熟,NHIS为首的多个项目使用Achenbach儿童行为量表(CBCL)、长处和困难问卷(SDQ)等已有量表实施监测(见表2),并一直沿用至今。

3.积极心理

2000年,积极心理的概念被首次提出,心理健康的关注点由“疾病”转变至“个体在生活中的幸福与满足”(32)M.E.Seligman and M.Csikszentmihalyi,“Positive Psychology:An Introduction”,American Psychologist,2000,55(1),pp.5-14.。随着社会的发展,积极心理的定义也经历了变化:从“功能表现高于正常人”,到“高社会情绪智力”,再到“主观幸福感”、“复原力”,最后到“兴盛”(33)G.E.Vailllant,“Positive Mental Health:Is There a Cross-Cultural Definition?”,World Psychiatry,2012,11(2),pp.93-99.。积极心理既可以正向预测儿童青少年的身体健康、心理健康、学业表现和社会交往情况(34)S.Marques,J.Pais-Ribeiro and S.Lopez,“The Role of Positive Psychology Constructs in Predicting Mental Health and Academic Achievement in Children and Adolescents:A Two-Year Longitudinal Study”,Journal of Happiness Studies,2011,12,pp.1049-1062.,又可以负向预测精神障碍的发病率和死亡率(35)C.L.Keyes,S.S.Dhingra and E.J.Simoes,“Change in Level of Positive Mental Health as a Predictor of Future Risk of Mental Illness”,American Journal of Public Health,2010,100(12),pp.2366-2371;C.L.Keyes and E.J.Simoes,“To Flourish or Not:Positive Mental Health and All-Cause Mortality”,American Journal of Public Health,2012,102(11),pp.2164-2172.。因此,积极心理的监测可以从多个角度掌握儿童青少年群体的心理健康状况,帮助建立相关影响因素模型,并开发心理干预手段。

2003年,NSCH首先开发了全国儿童健康调查——社会能力量表(NSCH-SCS),测量6-17岁儿童青少年尊重、理解他人等积极社会技能(36)S.J.Blumberg,A.C.Carle,K.S.O’Connor,K.A.Moore and L.H.Lippman,“Social Competence:Development of an Indicator for Children and Adolescents”,Child Indicators Research,2008,1(2),pp.176-197.。8年后,NSCH在该量表的基础上,开发儿童“兴盛”指标,拓宽了对积极心理的探索,并将监测的年龄提前至6月龄,以探究儿童的早期积极心理品质。2019年,NHIS加入了“生活满意感(Life Satisfaction)”指标。总体而言,积极心理作为新兴概念,其本身的定义和指标都在不断变化,因而缺乏成熟的、久经检验的量表(37)G.E.Vailllant,“Positive Mental Health:Is There a Cross-Cultural Definition?”,World Psychiatry,2012,11(2),pp.93-99.。由此可见,儿童青少年的积极心理监测目前还在起步阶段,涉及的监测项目较少,所纳入的监测指标也不似精神障碍有较为统一的定义和标准。但近年来,积极心理开始受到越来越多项目的关注(见图2)。

(二)心理健康影响因素

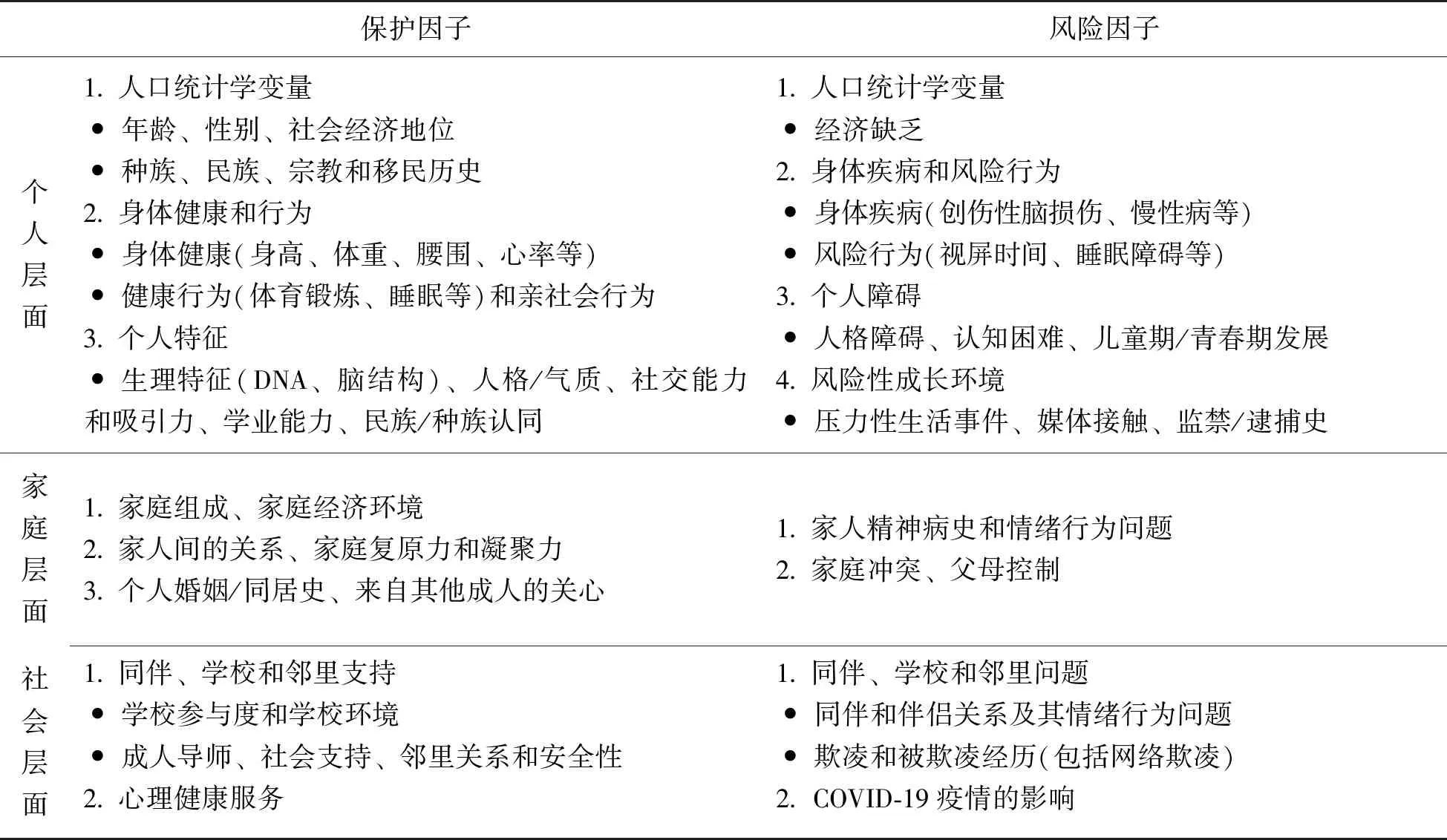

心理健康影响因素的监测在降低心理问题发生率、提供心理健康的有利环境等方面都具有重要意义。发展心理学家布朗芬布伦纳的生态系统理论认为,个体的心理发展受到与其直接交互的微系统(比如家庭)、各个微系统相交互的中系统(比如兄弟姐妹和同伴)、个体未直接交互却对个体产生影响的外系统(比如父母间的关系)和文化与社会等大环境的宏系统(38)U.Bronfenbrenner,Ecological Systems Theory, Philadelphia:Jessica Kingsley Publishers,1992.的影响。基于该理论,本文将美国儿童青少年心理健康影响因素监测分为3(系统阶段:个人层面、家庭层面与社会层面)×2(影响方向:保护因子、风险因子)方面(见表3)进行考察。

表3 心理健康影响因素指标总表

个人层面的保护因子主要分为人口统计学变量、身体健康和行为与个人特征,而风险因子则在此基础上,增加了发展背景和风险性成长环境。首先,所有项目皆监测了人口统计学变量。作为移民大国,除了年龄、性别等基础指标,美国还纳入了种族、民族、宗教等与心理健康联系密切的指标(39)R.A.Samaan,“The Influences of Race,Ethnicity,and Poverty on the Mental Health of Children”,Journal of Health Care for the Poor and Underserved,2000,11(1),pp.100-110.。其次,在身体健康/疾病和行为/风险行为方面,除较为常见的身体形态、身体疾病和健康行为指标外,NHIS还于1997年监测了亲社会行为。此外,在个人特征/障碍方面,YRBSS于1991年监测个体的民族/种族认同。2001年,NCS-A纳入学业能力和社交特征为保护因子,纳入人格障碍、认知困难和个体发展为风险因子,但因为缺少家长同意而未成功收集DNA信息(40)K.R.Merikangas,S.Avenevoli,E.J.Costello,D.Koretz and R.C.Kessler,“The National Comorbidity Survey Adolescent Supplement(NCS-A):I.Background and Measures”,Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,2009,48(4),pp.367-369.。2013年,ABCD不仅监测了DNA,还监测了脑结构变化。最后,在风险性成长环境方面,NVSS早在1960年已监测监禁/逮捕信息,随着报纸、电视和现今社交媒体的发展,2001年NCS-A监测了媒体接触,2019年NHIS监测了压力性生活事件、暴力事件、与精神障碍患者一起生活等经历。

家庭层面的保护因子包括家庭经济环境等现实因素和家人间的关系等情感因素,风险因子则是家人的心理疾病情况、父母对孩子的心理控制和家人间的冲突。其中,NSCH对家庭保护因子监测最详细,调查了家长是否为儿童阅读、提供餐食、组织儿童外出游玩,儿童是否收到来自成人的关心等。同时,NHIS、NSCH和NCS-A还监测家庭的复原力和凝聚力。

社会层面的保护因子主要是学校环境,同伴邻里关系和社会支持。另一个重要的保护因子是心理健康的服务提供情况,包括个人的心理健康保险和已接受的服务、学校的心理健康教育课程和督导、社会提供的无偿服务。风险因子除了同伴和伴侣的心理疾病状况,还有欺凌情况。2019年,NHIS加入网络欺凌的调查。2020年和2022年,NSDUH和NHIS分别监测了新冠疫情对心理健康的影响。

四、美国儿童青少年心理健康监测的监测方法与结果应用

(一)监测方法

相关指标的监测方式主要有三种:1)通过个体的死亡证明、医疗和教育档案等官方文件进行信息获取和筛查。这一方式自前监测阶段就开始运用(见图2),NVSS早在1968年就开始进行电子化数据收集(41)Alice M.Hetzel,US Vital Statistics System:Major Activities and Developments,1950-95,US Department of Health and Human Services,Centers for Disease Control and Prevention,National Center for Health Statistics,1997.;2)通过对儿童青少年本人及其监护人进行线上或纸质的问卷填答。YRBSS自1991年起建立电子化的问卷填答系统和数据库,同时在线上和线下收集数据(42)N.D.Brener,et al.,“Methodology of the Youth Risk Behavior Surveillance System”,Morbidity and Mortality Weekly Report Recommendations and Reports,2004,53(RR12),pp.1-13.;3)通过对儿童青少年本人及其监护人进行系统的访谈。本文所纳入的监测项目的访谈均通过计算机辅助方式(CAPI),即访谈者挑选预先设置好的问题,让个体自行通过访谈专用平板电脑进行自我访谈。NHIS最早在1997年采用CAPI进行数据收集(43)National Center for Health Statistics,1997 National Health Interview Survey(NHIS)Public Use Data Release,Maryland,2000.。上述三种方法各有优劣:官方文件方法的经济成本和时间成本最小,但获取的心理健康信息误差最大,因为它完全依赖于既往的记录。如果个体没有接受相关医疗和教育服务,就无法被计入;访谈的成本最高,尤其是线下访谈,需要访谈员逐户登门拜访,但获取信息的误差相对较小。自助访谈的方式则避免了隐私问题导致的应答误差。问卷法无论是在成本还是误差上均介于二者之间,但问卷的不认真作答和数据缺失概率较高(44)J.R.Holbrook,R.H.Bitsko,M.L.Danielson and S.N.Visser,“Interpreting the Prevalence of Mental Disorders in Children:Tribulation and Triangulation”,Health Promotion Practice,2016,18(1),pp.5-7.。值得注意的是,年龄较小的孩子对访谈或者问卷问题的理解可能存在较大困难,此时对监护人或老师的综合访谈可能会起到更好效果。

美国心理健康指标的监测类型分为筛查(Screen)和诊断(Diagnose)两种。筛查只获取个体之前的诊断史,常常通过如“您是否曾经被医疗机构告知孩子患有精神障碍?”此类问题来获取心理健康相关指标的基本信息。诊断则是监测项目通过问卷或访谈方法自行判定个体的心理健康情况。美国的心理健康诊断工具开发成熟,不同的监测方式都有工具实践经验。在官方文件诊断方面,ADDM项目通过对儿童既有医疗和教育信息进行提要,再由临床医生进行诊断的方式进行,已实践二十余年;在问卷诊断方面,NIH开发了一套认知、运动、感觉和情绪的测试工具箱(NIH toolbox),可用于iPad实时测量,内含多种经广泛检验的经典问卷,比如焦虑症诊断的杨氏躁狂状态自评量表(YMRS)、情绪行为问题诊断的长处和困难问卷(SDQ)和Achenbach儿童行为量表(CBCL)等;在访谈诊断方面,有综合国际诊断访谈(CIDI)、儿童诊断访谈(DISC)和情感障碍及精神分裂症访谈(KSADS-5)等经过大样本量检验的访谈系统,均可使用计算机辅助访谈。

(二)监测结果应用

从1942年到现在的60年间,美国儿童青少年的心理健康监测取得了丰硕的成果。在早期预警系统设立方面,ADDM在数年前就与加州、乔治亚州和犹他州等11个州的政府合作,促进自闭症儿童的早期诊断,识别有可能罹患自闭症的儿童,并探究自闭症发病前的特性,联合州政府以及学校做出相关干预。ADDM的数据还被CDC沿用于“早识别,早行动(Learn the Signs,Act Early)”计划,在国家层面为自闭症儿童的识别与预警做出贡献(45)K.A.Shaw,et al.,“Early Identification of Autism Spectrum Disorder among Children Aged 4 Years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network,11 Sites,United States,2020”,Morbidity and Mortality Weekly Report Surveillance Summaries,2023,72(1),pp.1-15.。

在心理健康问题的影响评估方面,如上所述,ADDM的数据作为儿童青少年自闭症的重要数据来源之一,直接影响CDC对国家自闭症儿童情况的测算(46)M.J.Maenner,“Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder among Children Aged 8 Years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network,11 Sites,United States,2020”,Morbidity and Mortality Weekly Report Surveillance Summaries,2023,72(2),pp.1-14.。此外,NHIS数据在卫生和公共服务部(Department of Health and Human Services,HHS)也被广泛使用,监测疾病和残疾趋势,并跟踪实现国家健康目标的进展。CDC的发病率和死亡率周报(Morbidity and Mortality Weekly Report,MMWR)分别在2013和2022年汇总了多个儿童青少年心理健康监测的数据,对比了近15年来的发展态势,得出了在不同年代儿童青少年不同心理健康指标的发病率,这一报告推动了政府资金的进一步投入,也推动了各个监测项目本身的进步(47)R.H.Bitsko,“Mental Health Surveillance among Children—United States,2013—2019”,Morbidity and Mortality Weekly Report Supplements,2022,71(2),pp.1-42;R.Perou,et al.,“Mental Health Surveillance among Children—United States,2005—2011”,Morbidity and Mortality Weekly Report Supplements,2013,62(2),pp.1-35.。

在心理干预措施的开发和实施方面,ADDM、YRBSS和NSCH的监测结果均用于评估美国国家重点战略:健康国民计划(Healthy People)。经过对项目数据的汇总发现,虽然心理健康的干预一般由心理咨询师、医师等专业人员开展,但是父母和老师也是对干预结果的决定性因素。同时,行为治疗配合药物治疗可能比单纯的药物治疗对精神障碍有更好的疗效。这些发现直接影响了政府的政策制定和资金拨款,将更多资金用于相关从业者的培育(48)E.J.Sondik,D.T.Huang,R.J.Klein and D.Satcher,“Progress toward the Healthy People 2010 Goals and Objectives”,Annual Review of Public Health,2010,31(1),pp.271-281.。

在心理干预措施评估方面,亚利桑那州采用NVDRS的数据,发现了异常的高自杀率,因此设立了一系列干预措施,包括提高对有自杀风险个体的关注和支持。由于NVDRS提供了进一步的分析,亚利桑那州州长所设立的自杀预防目标委员会得以进一步推进有效的干预方式。除此之外,新泽西州、堪萨斯州和犹他州等样本州也利用NVDRS的数据预防青少年自杀,并追踪监测政策干预后的效果。

在风险评估方面,CDC发表的MMWR较好地汇总了各个监测项目中所识别的风险因子和保护因子,比如发现在有健康保险的儿童中,ADHD、ASD和焦虑的患病率更高,而没有健康保险的孩子更可能有物质滥用障碍。家庭教育和贫困水平也会大大增加孩子罹患抑郁和焦虑的风险(49)R.H.Bitsko,“Mental Health Surveillance among Children—United States,2013—2019”,Morbidity and Mortality Weekly Report Supplements,2022,71(2),pp.1-42;R.Perou,et al.,“Mental Health Surveillance among Children—United States,2005—2011”,Morbidity and Mortality Weekly Report Supplements,2013,62(2),pp.1-35.。

在开展研究方面,本文所纳入的所有项目都有丰富的科研产出,即使是最晚开展的ABCD,在官网中列出的已发表成果也多达658篇。监测数据所提供的大样本量、全面的监测指标和规范的流程使科学研究可以获得更广泛的分析结果。

五、美国儿童青少年心理健康监测的启示

(一)适应社会发展需求,框架设计与时俱进

1960年至今,美国儿童青少年心理健康监测的组织框架在不断更新,在各部门职能不断分化的同时,注重加强部门间的合作。如NIMH成立初兼顾项目开展和指标工具开发任务,但在之后将项目开展转交于SAMHSA和CDC,自己主攻指标工具开发。六十年间,监测框架的发展历经四个阶段:前监测阶段、风险行为监测阶段、综合心理健康监测阶段和心理-神经科学整合阶段,每个阶段都随着彼时的国民发展需要和政府政策指导做出改进。改进方式分两种,一是开展针对新需求的专门监测项目,如为了监测自闭症儿童情况而开展的ADDM、为了追踪儿童青少年脑发育情况而开展的ABCD等;二是拓展原有监测项目的指标框架,或对指标框架进行重新设计,以做到与时俱进。如2019年NHIS将心理健康和生活满意感纳入核心框架定期监测、2020年NSDUH将新冠疫情对心理影响纳入框架进行监测。未来,我国应汲取美国框架发展经验。首先,完善心理健康监测的组织框架,构建政策引领、多位一体的合作机制,做到既有顶层设计,又有协同分工。其次,在后续工作中提升对社会发展需求的反应速度:一方面更新原有项目的框架设计,每隔10-20年对框架进行改进,同时每年都对现有框架的指标进行审视和评估,及时监测重要公共事件(如新冠疫情)的影响;另一方面开发符合国民发展需要和国家政策方针的新项目,各项目齐头并进、各有侧重,进一步拓宽儿童青少年心理健康监测框架布局。

(二)纳入多元监测指标,拓展监测广度深度

美国儿童青少年心理健康监测发展至今,心理健康涵盖了从行为表现到心理状况,再到认知神经图谱近六十种指标。心理健康影响因素涵盖了风险与保护因子和个人、家庭与社会近五十种指标。指标框架包含的种类多、范围广。与此同时,框架中指标呈多级递进分布,比如情绪障碍中焦虑症的下级指标多达十一种,指标分类精细,指标监测的层级多、程度深。监测指标框架的广度和深度保障了监测结果的准确性,从而为其后续应用建立了足够丰富的数据材料:既可以帮助CDC等国家机构监测健康目标进展、推动健康政策和法律的发布;也可以帮助开展相关的公共卫生研究,厘清儿童青少年心理健康背后的风险因子和保护因子,并探索有效的预防措施。

当前我国基础教育发展已进入新时期,从“有学上”的数量问题转为“上好学”的质量问题。为全面刻画、改进我国基础教育质量,内在变革势在必行。由于我国的心理健康监测系统历来更关注学生的身体健康而忽略心理健康,心理健康监测的完善可以成为一个新的突破口。未来,我国应以《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》中的“培养学生积极心理品质,挖掘他们的心理潜能,注重预防和解决发展过程中的心理行为问题”为指导,积极拓展监测的广度和深度。在铺开广度方面,关注处于精神障碍、情绪行为问题到积极心理三类心理健康状态的儿童情况,并综合考察不同心理健康状态下的潜在风险和保护因子。但同时仍需分清主次矛盾,辨别该指标究竟是否能够解决现实问题、回应国家需要,首先关注心理健康中的痛点问题(比如我国儿童青少年中最常见的抑郁和焦虑问题(50)郭菲、王薪舒、陈祉妍:《2022年中国青少年心理健康状况调查报告》,北京:社会科学文献出版社,2023年,第32页。),再逐步铺开,或者在特殊年份作为探索性指标进行监测,根据结果质量和国家需要决定是否保留;在挖掘深度方面,对指标框架进行多层级细分,深入探索识别心理与行为表现背后的认知神经机制。我国目前分别于2013、2016和2018年开展了彩巢计划、学龄儿童学校适应与脑发育(北京)、幸福之花—学龄儿童脑发育(上海)三项心理—神经科学整合计划,但仍缺少更具国家代表性的监测项目。

(三)筛查诊断监测并存,开发成熟监测工具

美国在世界心理健康监测工具的发展中占据举足轻重的地位。不论是在筛查还是诊断上,都有久经检验的监测工具:在筛查方面,美国采用了从官方证明编码、纸质问卷填答和计算机辅助访谈三种方式获取多方面信息,并辅以电话和邮件回访,进一步追踪。在诊断方面,由美国精神医学学会推出的精神疾病诊断与统计手册(DSM)是精神障碍最权威的国际诊断标准之一;美国研发的长处和困难问卷(SDQ)、Achenbach儿童行为量表(CBCL)和病人健康问卷抑郁量表(PHQ-9)等都经多国修订和验证,是心理健康诊断领域的常用量表;而美国学者主导研发的综合国际诊断访谈(CIDI)、儿童诊断访谈(DISC)和情感障碍及精神分裂症访谈(KSADS)均有三十年以上的开发历史,并经历多次版本更迭,具有高度的成熟性,在国际上应用广泛。

当前我国已有某些在线心理测试平台创建经验,也开始探索基于卷积神经网络的心理健康测试(51)W.Dang,Z.Gao,X.Sun,R.Li,Q.Cai and C.Grebogi,“Multilayer Brain Network Combined with Deep Convolutional Neural Network for Detecting Major Depressive Disorder”,Nonlinear Dynamics,2020,102(2),pp.667-677;X.Li,R.La,Y.Wang,B.Hu and X.Zhang,“A Deep Learning Approach for Mild Depression Recognition Based on Functional Connectivity Using Electroencephalography”,Frontiers in Neuroscience,2020,14(192),pp.1-20.,但采用的测试工具仍多为译制版问卷,存在版权、解释权和文化差异等各种问题,国外成熟工具的大量引进和使用也打击了本土自主开发的测量工具的应用市场。因此,未来我国首先仍应该致力于开发更具本土特色的测量工具,参考美国将SDQ和CBCL等问卷纳入国家监测项目的经验,优先将本土问卷应用于国家心理健康监测,经过多次迭代日臻完善。此外,还应该创建在线国家级心理健康监测平台,借助国家大样本为后端开发提供充足的数据支持,构建具有本土特色的心理健康框架,最终更好地服务于社会发展,并为基础教育质量的提升灌注持久的内在推动力。

(四)明确标准监测程序,建立电子监测系统

美国监测程序和系统在电子化上也已经取得长足进展。首先是信息收集和访谈的电子化。NIH开发的基于iPad的测试工具箱具有高度的便携性,而计算机辅助访谈(CAPI)可以帮助个体在保护隐私的前提下更好地回答问题,保证每位受测者接受的监测程序相同,减少因访谈者个人因素所导致的测量误差,是更为准确的监测方法;其次是对监测结果的电子化,除了SAVD-SS和NCS-A为保护隐私没有公开数据外,本文所介绍的所有项目都有公开的在线数据库、结果报告和可视化交互图表,为学者和公众获取信息和开展研究提供便利。

当前我国国家心理健康监测仍以纸笔问卷为主,且往往不公开发布原始数据(52)W.Zhou and S.Xiao,“Existing Public Health Surveillance Systems for Mental Health in China”,International Journal of Mental Health Systems,2015,9(1),p.3.。而我国国家义务教育质量监测已在艺术等学科监测中采用电子技术,在引进PISA测试时也有类似的计算机化测验的尝试(53)教育部考试中心编:《中国PISA2015测试实践指导》,广州:广东高等教育出版社,2016年。,未来一方面可以基于既往经验,探索将计算机测验加入监测的可能途径,在保证监测顺利实施的前提下提升硬件设施,提高监测数据采集效率;另一方面可以建立线上的数据获取和交互系统,推动数据的公开和共享,促进相关研究的蓬勃发展。但有两点仍值得注意。首先是纸笔和计算机两种测试方法测量不变性的问题,导致结果难以比较。因此,在整体改进至计算机测验之前,有必要对该问题进行检验(54)蔡华俭、林永佳、伍秋萍、严乐、黄玄凤:《网络测验和纸笔测验的测量不变性研究——以生活满意度量表为例》,《心理学报》,2008年第2期。;其次,是我国各地区的发展目前尚不均衡,并非所有样本地都具备进行计算机测验的条件。因此,未来在进行监测系统的升级时,可以先从小部分地区试点铺开,或者参考美国NHIS和NSCH的方式,雇佣监测数据采集员,由其提供自带设备的上门采集服务。