高职院校思政课堂 “二级传播” 现象研究

2023-10-28刘小燕宋雪莲李娜娜

刘小燕 宋雪莲 李娜娜

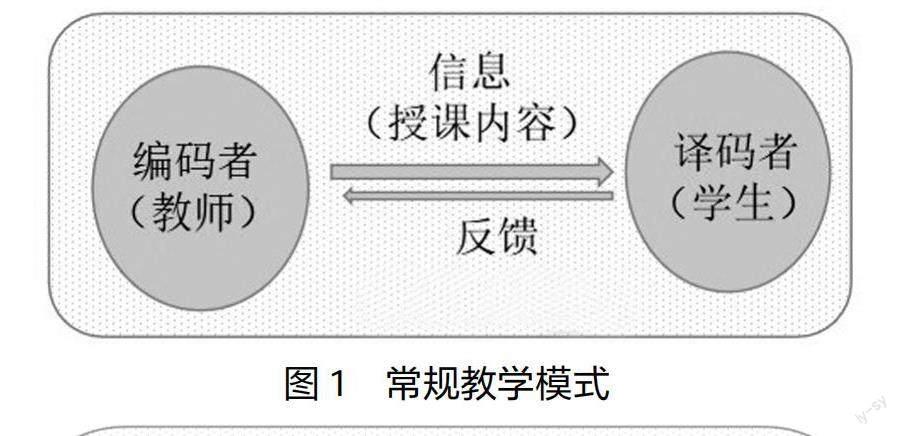

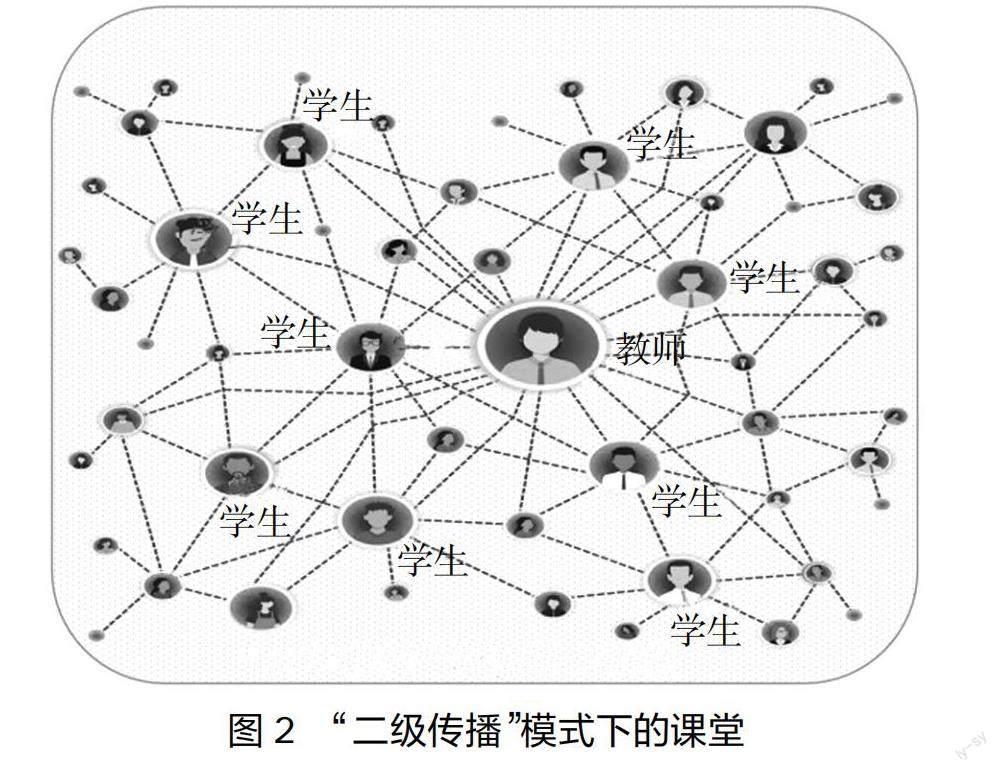

摘 要:高职院校思政课课堂教学活动是一个完整的教育信息传播过程,教师教授、学生学习,可以看作是一个教师向学生传播教育信息的过程。实际上,课堂上的信息流以及伴随的影响流不仅经历了“教师—学生”的传播过程,还存在“学生—学生”的传播过程,即“二级传播”。充分利用课堂“二级传播”现象的课堂教学,转传统的“教师教、学生学”的二维教学模式为教师和学生随机、随时成为教授者或学习者的多维模式,可以提高课堂教学效果。教师作为“导演”的角色不变,在促进“二级传播”发生中处于引导地位,即“1”,诸多其他促进二级传播发生、发展、持续、走深的无限手段即为“N”。

关键词:思政课堂;“二级传播”;“1+N”模式;多维课堂

中图分类号:G64 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2023)24-0075-04

高职教育处于重要的战略机遇期,我国高职院校思政课一线教师近年来积极践行课堂革命,持续深化教学改革,目前教法改革研究主要围绕转变教师教学理念、解决教法的传统和单一、学生理论与实践能力提升、考评体系改革等方面,研究绝大部分是以教师的角度、师生关系角度等为方向,展开师生关系的教育科学研究。从传播学的角度进行研究的文章较少,针对课堂上学生之间的知识传播现象研究更少。本研究在传播学“二级传播理论”理论视域下,结合教学实践及传播学相关理论,开辟教法改革“学生—学生”领域。

一、内容界定

1962年,罗杰斯在《创新与普及》中,将传播过程分为两个方面,一是作为信息传递过程的“信息流” (Information Flow),二是作为效果形成和发散过程的“影响流”(Influence Flow)[1]。思政课堂上,作为传播客体或受教育者的学生,既是信息的接受者,又是课堂教学效果的反馈者,甚至是教学内容的传播者,二者随信息流、影响流的发出主体不同而改变。

关于课堂二级传播发生的判断:学生在课堂上复现教师讲授的内容,无论是内容机械再现或是表达个人理解、评价、链接其他相关知识,同时让其他同学知晓,即为二级传播发生。

二级传播主体即传播者:课上进行知识传播的学生,教师不在本次研究范围。二级传播的客体即受传者:从学生处接收课堂知识的学生。传播内容:教师课上教授内容或与讲授相关的内容。二级传播的媒介:可以被表征的同学发言(主要)、笔记传播等。

研究以“北京交通运输职业学院”学生思政课课堂为例,统观思政课堂所有学生,以是否对课上教学内容进行了“二次传播”为唯一考察标准。从2021年3月起,到2022年9月终止,进行实证研究。通过线上发放调查问卷,搜集研究數据,回收有效问卷511份;通过电话访谈、钉钉访谈,共访谈15名学生,并访谈3名教师作为补充和佐证。

二、“二级传播”的意义

通过实证研究和理论分析发现课堂上存在明显的二级传播现象,且对课堂效果影响较大,意义较大,具体表现为:

1. 多向度传播,提高教育传播的质量和效率。课堂上的“二级传播现象”既发挥了教师的导学作用,又通过学生与学生之间的互动充分调动、挖掘了学生学习的主动性、学习热情、参与度,教育信息由“教师—学生”的单次、单向度传播转变为“学生—学生”甚至“学生—教师”的不定时、不定向的多次循环、多向度传播,一定程度上把“教师教学生”课堂教学模式变为“学生教学生”,极大提高了教育传播的质量和效率。

2. 增加“解码”复杂度,学生学习的能动性极大提高。在教育传播过程中,“施拉姆传播模式”强调将信息制成符码并为对方所接受后,再进行信息解码,赋予意义后才算到达目的地(信宿)。这一模式强调了制成符码者和还原符码者在此过程中必须要有共同的经验范围(可看作课堂上共同接受教师教授知识)。这对作为“二级传播”传播者的学生而言,若把教学过程看作相对传统的“信息接收—信息译码”的学习过程,那么,进行的充分有效“二级传播”后,课堂则变为“信息接收—信息译码—信息解读转化、变换、反馈—信息编码再传播”的过程,学生在课堂学习的能动性和参与度极大增强,也丰富了课堂知识传播的形式[2]。

3. 平等的主体间传播,知识更容易被接受。对于“二级传播”的接受者而言,避免了教师“授课任务”的功利目的,学生传播的非功利性使受传学生的接受度提高。经过一次学生解码后,接收者以往所处的“教师—学生”间关于知识基础、既有认知水平和身份之间的不对等关系得到转换,主体间形成平等的双向传播,知识变得更加接近学生,更加容易被学生吸收和内化,认同度也更高,进一步提高了学生学习的信心。

4. 因材施教,针对性强、机动灵活。在“从教师处接受知识—吸收内化、改编、传播知识—从其他同学中接受知识—再次传播知识”的循环往复的过程中,知识被反复传递、解读、再传递,学生不断发现自身既有知识与课堂内容的链接点,能够充分引发学生关注或者促进学生再次成为新的传播者。这个过程不仅有利于学生注意力的提高,更能够帮助学生自主找到感兴趣的、与课堂知识有关联的切入点,增强学习兴趣。这本质上是一个因材施教的过程,是学生发现、认识和挖掘自己的过程,机动灵活。

三、研究结论

1. 二级传播存在效果明显。调研发现课堂上存在明显的二级传播现象,且对课堂效果影响较大[3]。通过课堂“二级传播”所有的表征——发言、笔记、课堂活动调查,发现大部分同学认为课堂上存在“二级传播”这一现象,21.14%的学生认为不存在,这部分学生经过再次思考后有64.81%的学生认为“存在”,最终只有13.86%的学生认为不存在这种现象,且能从这些学生在第三道、第四道跳转题目中看出,他们不关注课堂。有40.94%的学生认为有一半以上的知识来自同学,这一数据超出平日教师对课堂的一般认知。

2. 二级传播对课堂传播效果有明显的增量效应。思政课课堂上存在多重促进或阻碍课堂效果提高的因素,如授课环境、学生基础、教师教学、其他偶然因素等,即使在教师充分备课与认真授课、学生积极学习的情况下,课堂效果也不可能达到100%,即便多重不利因素叠加,授课效果也不可能是0%。因此,课堂效果一定介于两个临界点之间,这是课堂研究中一个无法忽略的事实[4]。假如教师讲授效果能达到70%,学生发言增加了5%的效果,最后本次堂课效果为75%,此5%的效果,即是学生在课上就教师讲授内容进行互动后发生再次知识传播,促进其他学生学习知识的情况。最后发现学生在课堂上产生“二级传播”现象对其他同学在促进知识理解、加深内容印象、激发学生学习兴趣、提高课堂参与热情方面都存在明显影响,只有6.7%的同学认为没有影响。

3. 二级传播应当且可以被充分挖掘、利用。由于师生间既有知识储备、理论基础、人口学相关客观情况的差异,师生间的知识传播存在一定程度上的错位,即教师在授课过程中自认为讲授清楚、明白的内容学生不一定能够准确理解,教师传达丰富多元的知识点学生不一定全程关注,因此将知识储备、理论基础、人口学特征非常接近的学生作为传播的主体能够被学生接受。调查数据也显示,学生希望在教师讲不明白、教师全程讲解的情况下听到学生发言,且发言学生能够讲解清楚知识点[5]。

四、思政课堂“二级传播”特点

1. 主动发言学生更易成为二级传播的“传者”。传播者最大的一个特点就是主动发言,通过观察课堂发现,被动发言者往往随机性强,学生不能发挥出擅长领域的、既有知识储备,而主动发言者拥有深厚的知识储备或较好表达能力,因此主动发言者更能够促进二级传播发生。

2. 二级传播的“传者”不固定。二级传播的传播者并非以往研究中认为的课代表、班干部、思政爱好者,或者学习成绩排名靠前的同学,而是不固定的活跃者。某一个问题一部分或某个同学发言活跃,另一个问题则另一部分或另外某个同学较活跃,参与内容皆指向学生自身感兴趣、关心部分。总体上,时政热点是学生普遍较关注且最容易发言、产生二级传播的话题。

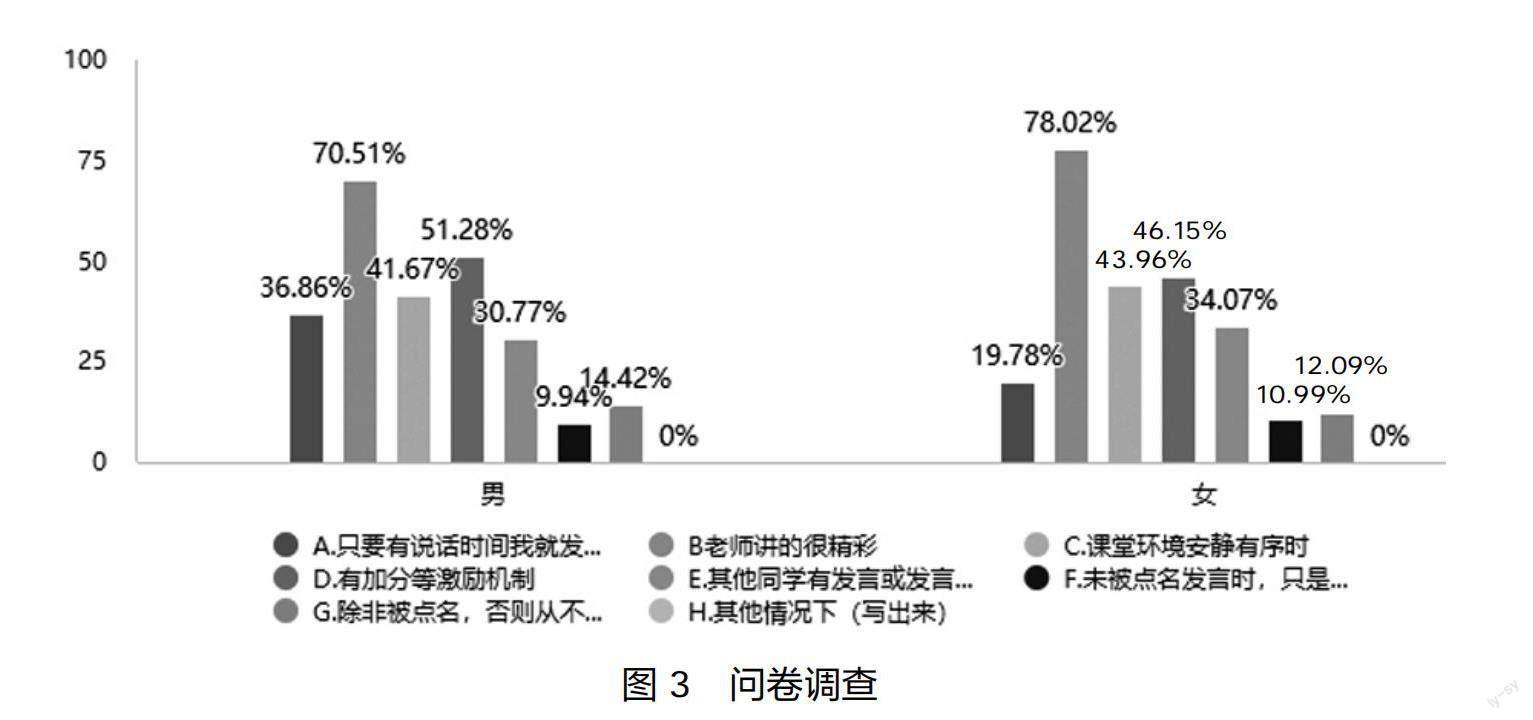

3. 男女同学间二级传播有别。从传播者角度看,思政课上,男生比女生更爱发言和分享资料,成为传播者。从受传者角度看,男生在“有趣”的内容中更容易获得知识,女生则在“容易理解和能够学会”的知识中更容易获得知识;且男生对“共鸣”的知识印象更深刻,女生则对“更通俗易懂”的二级传播内容印象更深刻。可见,二级传播发生时,“有趣”“有感”对于男生效果更好,“能懂”“能会”对于女生效果更好。

五、以“1+N”模式,构建多维传播课堂

在学生思政课堂上,作为教育信息的授课内容会受传播环境、传播内容、传播主体、受播者自身因素影响,作为受播者的学生对知识的接受、理解、转化不可能达到100%的传播效果,但也不可能是0%,而是永远介于二者之间[6]。

教师的内容讲授是主要手段,即“1”,假设课堂授课内容的吸收率为70%,通过多种可能的手段,优化二级传播的全方面、全过程,促进二级传播在70%的基础上做增量,即为“N”,这既包括传播效果的无限增量,也包括传播手段的无限增加。

1. 环境因素中,讲授为王,此为课堂的“1”。在影响课堂发生二级传播的诸多外在因素中,“教师教授精彩”因素成为促进学生“二级传播”的最主要因素。对5050份问卷的分析中,将学生的“性别”“来自地域”“学习成绩”“主观座位位置”“是否是学生干部”“是否是课代表”“是否能言善辩”“客观座位位置”八个自变量分别作为影响二级传播的外在环境因素進行分析,得出的一致结论为“教师讲授精彩”是最主要影响因素,可见讲授为王,是课堂的“1”。

2. 优化传播环境,冲破“二级传播”的群体压力。经访谈发现,群体上课的课堂环境会给学生发言造成一定压力,班级人数尤其是外班人数越多,学生发言压力越大,越趋于沉默,可见课堂的群体性本身就是“二级传播”的阻碍因素,它在有形或无形中消除了发言的诸多可能性。越主流的声音被支持,与之不同的声音越容易趋于闭口不言,越容易形成“沉默的螺旋”。

基于此,教师可以设置课前调查,通过一对一发放电子问卷或学习通调查,以“背靠背”的形式,使每个学生作为独立的主体,在不受任何环境因素干扰的情况下独立发言,在掌握主流、非主流、小众的声音后,由教师作为“小众”声音的发起者,能够充分缓解、消除这部分学生发言压力,促进学生发言,让二级传播发生。因而形成背书效应,一旦“话匣子”被打开,“沉默的螺旋”被打破,便能激发更多学生发言,进一步促进二级传播的持续与更新。

3. 抓住不固定性,在传播的主体上做增量。调研与分析发现,尽管二级传播的传播主体大部分来自具有明显类别特征的课代表、学生干部、思政爱好者、学习成绩较好的同学,但是也有35.24%的发言者来自不固定的随机者,说明人人皆可成为二级传播发生的传播主体,教师需要及时注意、动态观察这一部分学生。另外,根据“孕妇效应”[7],人们容易把自己的关注点投射在外界,以寻找更多案例来佐证自身想法,说明人对自身既有的事物会倍加关注,知识亦是如此,链接到同学们既有认知时,学生更愿意传播。尽可能多地链接学生既有知识,促进二级传播发生,二级传播提升课堂效果的增量空间最大。

4. 促进“多维互动”,在传播的深度上做增量。在教学实践中,学生发言往往止于自身或师生间简短互动,不利于二级传播的持续和走深。在课堂上发生二级传播时,教师可以尽可能多地设置一些环节,有意识地促进传播持续、走深。如,根据学生对既有知识和课前预习程度,设置“击鼓传花”的游戏,由每一名学生针对上一名学生相关内容继续发表看法,持续传递下去。这期间,学生产生二级传播会传播一部分正确、有价值的知识,也能够提高学生的活跃度和参与度。

5. 课堂内外联动,在传播发生的可能性上做增量。传播学者拉扎斯菲尔德提出的“意见领袖”理论也适用于思政课堂,可利用课堂内外的观察、技术手段挖掘和创造“意见领袖”[8]。数据显示,容易引起学生发生二级传播的内容,除了“有趣”(多来自教师的内容设置)外,最主要的是同学对授课内容的关注度和兴趣度,因此可通过课上同步在线“讨论”、群聊里“在线编辑表格”等功能征集本节课授课内容相关问题、学生关注内容和学生既有知识,这既压缩了时空,同一时间最大程度地缓解了单线传播带来的课堂时间压力,又能同步给全体学生,激发学生在更多同学回答中获得新知或新的传播意愿。

参考文献:

[1] 埃弗雷特·M·罗杰斯. 创新的扩散[M]. 辛欣,译,北京:中央编译出版社,2002。

[2] 奚晓霞. 《教育传播学教程》[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2018.

[3] 保罗·拉扎斯菲尔德等. 人民的选择[M]. 唐茜,译,北京:中国人民大学出版社,2012.

[4] 赵会龙. 思政教育的“意见领袖化”——思政课堂效果进阶的路径选择[J]. 法制与社会,2020(14):183-185.

[5] 欧阳林. 思想政治教育传播学[M]. 北京:北京交通大学出版社,2005.

[6] 奚晓霞. 教育传播学[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2021.

[7] 曹林. 新闻孕妇效应[J]. 青年记者,2018(04):96.

[8] 苏晋钰,姚爽. 意见领袖研究综述[J]. 中国经贸导刊(中),2021(07):85-88.

(荐稿人:陈慧,北京交通运输职业学院副教授)

(责任编辑:胡甜甜)