权衡与抉择:中国近代海关与其他机构的早期气象合作

2023-10-28李晓岑

陈 倩 李晓岑

(南京信息工程大学 文化遗产科学认知与保护研究基地,南京 210044)

17—19世纪,随着世界范围内气象知识的传播和气象仪器的发明,气象科学在西方迅速发展,气象学研究从单纯的天气观测进入到定量分析(1)早期气象观测大多只是天文现象的补充,直至欧洲启蒙运动后,随着西方气象仪器的发明和仪器制造商的出现,人们开始组建气象观测网,将气压、温度、降雨等要素引入气象观测,进行定量分析。([1],239页)阶段。[1]电报的发明,使气象数据的快速传达和分析成为可能,为气象预报业务奠定了重要基础。[2]鸦片战争后,西方列强通过一系列不平等条约打开了中国的国门。1869年,晚清海关总税务司罗伯特·赫德(Robert Hart,1835—1911) 在海关第28号通令中提出建设气象观测站,希望为在东海航行的各界提供实用信息,为科学界提供中国气象数据。[3]此外,赫德还希望在京师同文馆设立天文台,管理海关气象观测站。[4]海关总税务司署在海关所在地陆续建立气象观测站,形成了具有一定规模的气象观测网。根据1905年海关颁发的《海关气象工作须知》,海关气象观测站将气象记录陆续发送给东亚5个观象机构[5],其中气象记录的接收方又以徐家汇观象台和香港天文台为主,海关最终仅成为气象数据的收集机构,没有建设天文台。已有的研究表明,海关与徐家汇观象台在气象方面的合作是利益互换[6-8],但未从海关角度对两方合作的背景和动因进行探讨。作为中国近代第一个气象观测网,海关气象观测的发展并不是孤立存在。

回顾海关气象观测站的早期合作史实,厘清赫德放弃实现海关控制下的气象观测台网并行蓝图的原因,有助于准确理解中国近代海关气象的发展历程。近代海关档案为开展研究奠定了重要基础,本文基于新公开的海关档案史料和研究文献,通过梳理早期海关气象事业开展的曲折过程,探究赫德放弃规划好的海关气象事业蓝图,选择与周边徐家汇观象台、香港天文台合作的原因。

1 赫德海关气象部署及处境

1869年赫德提出海关气象计划后,由于西方科学研究中缺少中国地区的气象记录(2)赫德发起海关气象计划之前,外国人虽已在华开展零星的气象观测活动,但相关气象数据大都用于气象情报,没有大范围的传播或公开,所以西方科学界在气象研究中仍缺失中国地区的气象记录。,1870年12月赫德决定利用海关医员通过《海关医报》(MedicalReports)的出版收集中国境内的疾病和气象信息。英国在对外扩张进程中,有利用医务人员收集气象数据的传统。在英国海外前哨印度驻扎地,医务人员会将气象观测记录与天气评论制成表格汇总,纳入英国政府的年度报告中。[9]作为赫德重视的海关出版物,《海关医报》被广泛免费赠阅给中西政府机要部门和上海执业医生,以及英国、法国、德国、奥地利、意大利、俄国、瑞典、美国的统计中心或医学院。当时重要的报纸和出版社也会收到海关寄出的医报,如英国的《泰晤士报》、《柳叶刀》,法国的《卫生与气象》、《医学档案》等。除了上述综合性机构和医学从业个人外,医报还会定期寄送给英国气象局、邱园天文台(3)1768年邱园天文台由乔治三世创造,最初是为了进行天文观测和收藏国王科学仪器,后闲置。1842年由英国科学促进会(British Science Association)接管后,逐步成为英国最重要的标准测试机构,重点开展天文、地磁、气象和仪器测试领域的实践活动。[10]等气象部门机构。[11]1873年8月,赫德在与金登干(4)金登干,中国海关总税务司署伦敦办事处主任,赫德在欧洲个人事务及公务的代理人。(J.D.Campbell,1833—1907)交流中提及:

《海关医报》获得了成功,将成为一流的医学期刊,其中气象观测和天气信息的交流填补了空白,有助于向西方提供关于东方的真实情况,这些必将证明对科学研究者最有用。

(TheMedicalReportsare a success,and will develop into a first-class medical journal;the meteorological observations and Exchange of Weather-news,will in time,fill up the gap and help to give the West sets of facts concerning the East that must prove most useful to scientific men.)[12]

《海关医报》在国际上取得了巨大的成功,其中的气象信息引起了人们的广泛关注,这促使赫德愈发重视海关气象工作。随后,赫德委托金登干在英国购置气象仪器,选拔气象人才,开始将气象计划付诸实践。然而,海关气象事业创建历程并不如赫德所设想的一帆风顺。

1.1 气象人才的选拔

近代海关构建的气象观测网络包含3种观测模式:海关口岸气象观测站、灯塔和灯船。([5],25页) 其中,沿海灯塔气象观测点发挥了重要作用。1868年海关船钞部正式成立,最高负责人是海务税务司,由4名分工不同的正副营造司协助开展工作。海务税务司的工作主要有5项:航船秩序维护、海港卫生检疫、灯塔浮标建设、航道河道疏浚和气象观测事务。[13]1874年海关船钞部一名副营造司聘期结束后,赫德开始考虑寻觅管理灯塔的特殊人才,一位叫毕诗礼(5)毕诗礼,英国皇家地理学会会员,工程师,1875年1月入职海关营造司,负责沿海灯塔的勘建工作。(Michael Beazeley,1834—1918)的人成为该职位候选人。赫德在进行灯塔营造司候选人筛选时,有意要求对方具备一定的气象学理论和实践经验,以期灯塔在海关气象观测网络中发挥作用。远在伦敦的金登干通过多方打听,确认了毕诗礼的真才实学。尽管如此,赫德明确表态希望毕诗礼在前往中国赴任前,在英国气象局和邱园天文台(6)档案中原文注释为:邱园,伦敦西郊的国立植物园;此处应理解为“邱园天文台(Kew Observatory)”,邱园天文台位于英国皇家植物园中。[14]进行短期气象训练。[15]

邱园天文台是英国维多利亚时代重要的天文台。自19世纪50年代开始,邱园天文台除了为国外天文台测试磁力和气象仪器之外,还提供仪器设备的系统培训。[16]毕诗礼在那不仅学习了气象知识,更进行了气象学的实践训练,如调试和修理气象仪器等([15],180页),为开展灯塔气象观测做了充分的准备。从赫德与金登干的交流中可知,毕诗礼确实没有让赫德失望,他能熟练运用气象学的知识,并在工作中得到了好评。

对于灯塔值事人的能力,海关方面也有着严格的要求。1877年,金登干就建议赫德针对此次入选海关的12名灯塔值事人开展培训,除了接受灯塔本职工作(指示信号和实际操作)的训练之外,还通过举办气象学的短期训练班([15],526页),以期这些灯塔值事人可以在今后气象观测工作中发挥作用。

1874年在海关气象观测站负责人的选拔上,赫德提出了具体要求:

此人将开办气象站,由此发展成为天文学教习,并掌管一处同文馆附设的天文台。他要具备天文学和气象学的必要知识和经验,既是一位好老师,又是一名优秀的观测家。([15],68—70页)

京师同文馆设立后,经费由海关直接拨款[17],在人事安排上也多仰赖于赫德。[18]赫德打算在同文馆开设天文学和气象学课程([15],134-135页),并组建附设于同文馆的天文台,所以希望聘任的海关气象观测站负责人擅长天文和气象方面的知识,以便兼管海关气象与同文馆的工作。金登干一时很难找到满足赫德所列条件并且愿意前往中国工作的候选人。在与赫德电报交流中,金登干提及了多位候选人,最终天文学家科普兰(Ralph Copeland,1837—1905)成为最合适的人选。金登干通过参加英国气象局举办的海洋气象学会议,向参会的专家们确认了科普兰的能力,保证了候选人的专业水平。([15],100页)

赫德计划让科普兰在同文馆教授天文学和气象学课,并管理海关气象事宜,一切计划都很完美。但科普兰早年已经制定了金星凌日的观察计划,需要开展世界范围内的观测,未能敲定前往中国赴任日期。1875年3月,赫德在与金登干的电报中明确表示:天文台事暂时停顿,我计划交给科普兰去管理,把沿海各站与北京天文台下设的总台联结起来(7)赫德希望科普兰将海关气象观测站与即将设置的同文馆天文台合并,管理海关控制下单独的气象观测台网。,我毫不怀疑3年之内一切将有条不紊。([15],222页) 赫德不惜放慢海关气象计划的步伐,只为求得科普兰的到任,体现了赫德的求贤若渴。

但漫长的工作谈判后,总理衙门改变了主意,在1876年1月放弃为同文馆聘请天文学教习的想法,并正式拒绝了科普兰的任命。(8)关于科普兰的去向,从1888年12月金登干与赫德的交流中可知,科普兰后被委任为苏格兰皇家天文学家和爱丁堡大学的天文学教授。金登干再次感慨,对科普兰来说,没去成中国倒是好事。[19]虽然赫德极力劝说:“取消该职位将失去重要的机会”,但总理衙门答复“机会有的是”。([15],347页) 总理衙门态度的转变有两方面原因,一是同文馆天文台选址被认为有伤风水而遭到总理衙门的极力反对。二是清代钦天监设置已久,其水平停留在欧洲古典天文学上,并未将天文和气象分离。若建立新的天文台,采用先进科学仪器与理念,得出的天象预报可能会产生差异,这不仅会使钦天监特权旁落,还会给大批人招致杀身之祸。[20]最终,赫德错过了为海关气象观测站选聘负责人的机会,也使得海关气象计划的进程被延误。

1.2 气象仪器的添置

海关气象计划的落实,气象仪器是其中重要的一环。1873年,金登干咨询时任英国皇家学会主席乔治·比德尔·艾里(George Biddell Airy,1801—1892) 爵士,请他列出气象仪器和观测数据记录表,随后金登干通过英国气象局订购20套气象仪器([21],13页),计划部署到海关的气象观测站,这批气象仪器共花费了691英镑。([22],18页) 气象仪器在运往中国前,还会在邱园天文台进行漫长的检验([22],1页),以确保气象观测数据的准确性。气象仪器属于精密仪器,对运输要求高,运输过程中,货轮碰撞等意外事件的发生,都为海关气象计划增添了挑战。虽然气象仪器最终顺利抵达,但是这批仪器并没有立刻用于观测。因为气象站负责人迟迟未能赴任,而气象仪器需要经过专业的指导才能投入使用,这批仪器只好存放在江海关和厦门关内,大部分仪器甚至连包装都未拆封。1883年,香港天文台首任台长威廉·杜伯克(William Doberck,1852—1941) 在海关口岸执行气象任务时,才再次发现这批仪器。随后,杜伯克应厦门海关税务司的要求,打开包装并调试了16套气象仪器,这批仪器按照杜伯克的建议在海关气象观测站之间分发。([23],210页) 杜伯克对海关气象观测站气象仪器的初步指导是海关规范气象观测的萌芽,为之后气象观测标准化奠定了基础。

值得注意的是,虽然在赫德委托金登干购置气象仪器前部分海关口岸就已经有气象仪器,但仪器的质量参差不齐。正如闽海关医员所美富(9)中文译名参考海关总税务司署造册处出版的《新关题名录》,包含海关职员的职务、姓名、兼用的中文名等信息。所美富,英国人,1862年5月入职海关,生卒年不详。(J.R.Somerville) 在《海关医报》中提及,闽海关拥有3支温度计,但各个温度计的读数却相差3℉,并且海关没有雨量器、风向标、风速计等必备的气象仪器。因海关现有的气象仪器没有经过校准或存在缺陷,由此获得的观测数据毫无意义[24],这也体现了气象仪器的校准和气象人才在当时显得非常重要。

1.3 举步维艰的处境

赫德虽是清政府的国际雇员,地位却非常微妙,他面对四个方面的压力:一是清政府;二是觊觎总税务司职位的其他竞争者;三是英国政府;四是社会媒体报纸的监督。[25]当时,许多殖民国家都试图巩固自身在华利益,赫德作为英国政府在华牟取权益的重要人物,他必须处处小心,不能因为自己的失误损害英国权势,更不能让其他殖民国家觊觎总税务司职位的竞争者有机可乘。

1866年赫德休假期间回英国,为同文馆从英国聘请了方根拔(Johannes von Gumpach,1814—1875) 男爵来华担任天文算学馆的教习,后因同文馆开设数学课,找不到合适的老师,赫德让方根拔改教数学,方根拔认为这是对他的轻慢,拒绝服从。1868年赫德解除聘用方根拔,被方控告法院,进而引发了著名的“方根拔案件”。这场官司本质上是同文馆教育行政管理问题,却因政治矛盾的交织而变得复杂,直到1873年才最终结束。[26]各方殖民势力想要把赫德代表的英国从海关行政最高职位上赶下去,而与英国在华权益冲突的势力,也借机汇合形成对赫德的制裁。得益于金登干在英国枢密院中的周旋,最终赫德在“方根拔案件”中胜诉。尽管赫德赢得了官司,但案件前期上海法庭陪审团的判定对赫德不利。持久的审判中,赫德在租界各国公众中的形象跌入谷底,尤其是在上海和香港媒体上的形象负面居多。赫德与上海商业界的关系也陷入僵局,导致商业利益共同体主导的新闻报道对赫德采取漠视的态度,淡化早期赫德对海关气象观测工作的贡献。([23],24-31页)

与此同时,季节性台风(10)台风是产生于热带洋面上的一种强烈热带气旋。存在发生地点不同,叫法不同的情况。在东亚、东南亚一带称为“台风”,在孟加拉湾被称为“气旋性风暴”,在欧洲、北美一带称“飓风”,在南半球则称“气旋”。[27] 本文统一采用“台风”一词,对历史资料部分保留风暴的表述。的侵袭不但威胁人们的生命财产安全,对海关正常办公也有影响。如1875年8月,烟台连续3天刮台风,东海关码头及储货仓库受到海浪的侵袭,海关业务被迫暂停。([28],51页) 1879年7月,上海遭受强台风袭击,导致外国舰船遭受巨大损失,引起上海法、英两租界当局,主要洋行以及外国商船的震惊。[29]同年8月,台风引起的特大海潮袭击了烟台港,海水淹没了海关码头,东海关办公房屋受损严重。([28],61页) 1879年的强台风的侵袭,将社会各界对于统一气象服务的呼吁放大。马尼拉天文台台长发布了东亚第一次正式的台风预报,徐家汇观象台台长能恩斯(Marcus Dechvrens,1845—1923) 神父更是重新勾画了当时台风的运动轨迹[30],这些努力被社会各界认可。

2 与上海徐家汇观象台的合作

社会对于沿海台风预测的呼声愈发高涨,有效的台风预报不是简单的识别预兆,而是需要气象机构的提前判断、电报通讯公司的传输、报纸媒介的警报发布,使台风途经地获得预警,以便提前加以防范。社会各界对台风预警的需求,徐家汇观象台日益上升的影响力,通信电报业的迅速发展,都推动了气象信息的交流和统一。

2.1 台风预警的开展

19世纪下半叶,随着通信变革,报纸、海底电缆、电报的运转,拉近了沿海商业城市之间的交流。报纸作为重要的社会媒体,为读者提供关于科学和环境的信息。当涉及到气象信息时,东亚英文报纸上发布的台风警报甚至会影响在中国沿海的商人判断和行动。英文报纸主要的服务对象是外国商人,提醒读者注意台风的危险和各国天文台发布的气象报告准确性问题。[31]这些媒体报纸多被沿海通商口岸的利益共同体操控,他们因利益相互捆绑,逐渐形成舆论。

此外,海底电缆的建设为气象数据的传递提供了可能。来自丹麦的大北电报公司是中国海岸埋设电缆的先行者,1871年该公司香港至上海的水线落成[32],开启了近代中国通信的新时代。为了尽快在中国市场站稳脚跟,大北电报公司上海分公司成立,积极宣传电报传送的优势,并与上海商业界保持较好的合作关系。为响应商业界需求,大北电报公司宣布免费传送气象电报,支持刚起步的中国气象服务事业,这一举动得到了社会各界的好评。([23],36-37页)

2.2 徐家汇观象台的崛起

恶劣天气时刻威胁着商业共同体的利益,租界内徐家汇观象台引起了商业界的注意。徐家汇观象台是法国耶稣会士创立的私人观测机构,首任台长能恩斯神父是最早研究东亚台风特征的学者之一。[33]他通过在台风季节向报社提供台风的专栏信息,非台风季节解答读者的气象问题,积累了徐家汇观象台在上海商业界的威望。

气象研究是全球性的问题,需要将全球视为整体开展相应研究,通过广泛收集气象数据,才能深入分析灾害性天气形成与发生的特点。由于人力与财力的紧张,徐家汇观象台在发展初期面临着可靠的异地气象信息来源问题。([7],167页) 与现有的海关气象观测站展开友好互动,成为能恩斯神父的首要选择。1874年,能恩斯邀请海关医员所美富参观徐家汇观象台,能恩斯表示出对海关气象观测站的热情,并希望将海关观测站列入徐家汇方面的计划。[34]此外,能恩斯还积极结交海关官员,江海关医员哲玛森(11)哲玛森,英国人,担任《海关医报》主编,长年担任江海关医员及海关顾问医员,1869年10月进入海关,生卒年不详。(R.Alex.Jamieson) 在年度报告中写道:承蒙徐家汇观象台能恩斯神父的恩情,结交一名经验丰富的气象观测员,在标准条件下获得的气象数据比使用业余观测员的数据更有价值。[35]此后,哲玛森在报告中使用的气象数据就由能恩斯提供,二者保持了友好往来,能恩斯有意识地与海关职员接触,为他获取海关方气象数据埋下伏笔。

1879年7月31日的强台风使得通商口岸各方察觉到气象预报的重要性,能恩斯根据手头数据绘制了台风路径图,他出众的能力赢得了各方信任,徐家汇观象台开始从气象观测走向公共航海气象服务,并开始建立实时气象观测网。([8],173页) 虽然1879年徐家汇观象台就与海关下属的气象观测站建立了气象联系,但这仅属于上海海关巡工司毕士璧(12)毕士璧,美国人,进入海关前在中国沿海地区外国商船上担任船长。1868年受赫德邀请加入海关船钞部,负责南段(福州) 巡查司,后升任巡工司,常驻上海,负责监管向外国船舶开放的海域。[36](A.M.Bisbee,1841—1901) 与能恩斯私人间的交流(13)根据朱玛珑对能恩斯神父《1879年7月31日的台风》一书考证,前言部分指出:这是徐家汇天文台第一次与那些“掌握中国海洋气象学关键人物”的直接联系,在海岸上往来的商船船长以及开放口岸的海关官员,他们已经定期开展气象观测服务很长时间。由此证明1879年7月能恩斯神父对台风的预测是基于商船和海关方气象数据。([23],44页),这些联系并没有得到赫德的正式批准。然而,能恩斯勾勒的以徐家汇为中心的中国气象观测网却涵盖了大部分的海关气象观测站。(14)根据1880年徐家汇观象台连接站点研究,中国共有32处气象观测站为徐家汇方提供数据,其中27处来自海关气象观测站,海关气象数据由巡工司提供。([23],50-51页)([23],39-55页)

2.3 权衡下的区域合作

1881年强台风过境,社会要求统一气象公共服务的呼声再次被提及。1881年9月20日,上海总商会召开了一次关于台风警报的会议,与会人员积极响应并支持建立一个以徐家汇观象台为中心的气象通信情报网([23],55-70页),其中大北电报公司更是承诺继续免费提供气象电报的传输。然而与会海关代表的发言却模棱两可,这一举动引发了商业界对海关的敌对情绪。接下来的几天里,商会策划了一系列对赫德的负面宣传,并引导公众对赫德进行谴责。([23],64页) 上海商业界发起的中国海岸气象服务旨在协调沿海气象观测,以便通过电报传输使台风预报成为可能,减少台风带来的灾难。该方案关键的一环就是赫德所创立的海关气象观测站的配合。

海关方面,购置气象仪器的资金投入,对气象人才的严苛要求,都是为了海关气象事业的稳步推进。1879年,毕士璧与能恩斯的“直接接触”,没有得到赫德的批准,赫德正在海关推进与徐家汇观象台相似的业务。([23],49-51页) 作为海关气象事业的发起人,赫德授权批准是断定海关是否选择合作的关键。据《字林西报》(TheNorthChinaDailyNews)(15)《字林西报》是英国在中国出版最为有影响力的英文报纸,涉及中国时政、经济、文化、社会等信息,深受中外各界人士的重视。中的报道推断([23],50页),毕士璧在1881年1月7日才恢复海关巡工司的职务(16)能恩斯与毕士璧在1879年的接触,后来被徐家汇观象台描述为与海关进行的愉快合作。但《字林西报》在徐家汇观象台成立50周年时发表的《中国天气预报传奇》(Romance of the China Weather Report) 中的记载指出:“上海商业界很早就考虑推动徐家汇观象台和海关共同提供台风预警服务的可能性。然而,在采取明确措施之前,已经过去了两年。”因而这关键两年里赫德的态度极为重要,此处1881年毕士璧恢复职务的简讯,作为海关与徐家汇观象台正式建立合作关系前对事件经过理解的参考。([23],40-50页)(图1)。[37]

图1 1881年1月7日《字林西报》中毕士璧恢复原职的简讯

此外,赫德在1882年3月明确指出,所有使用海关仪器的工作成果都是海关财产,不得依据个人喜好进行处置,除非获得总税务司的指示,否则气象观测资料不得随意提供给他人。[38]气象观测资料不得以私人名义转发,是赫德在管理上的严格把控。赫德在之后涉及海关气象事业的部署中,也反复强调进一步安排需要得到总税务司的批准才可推进。

上海商业界的舆论引发的争论日益激烈,作为重要贸易通商口岸的香港也加入到了这场舆论中。香港报纸发表了对徐家汇观象台为主导的中国沿海观测网计划的评价,指出以赫德为代表的海关采取不合作态度是不明智的。([23],63-65页) 1882年3月,在各路报纸媒体的舆论压力下,赫德下令订购上海的《北华捷报》(North-ChinaHerald) 和香港的《中国大陆贸易报》(OverlandTradereport) 每期40份,寄送给海关部分税务司、灯船及灯塔负责人[39],使海关可以及时掌握媒体的最新气象动态和舆论走向。

海关方面与徐家汇观象台的往来愈发频繁。哲玛森作为《海关医报》的主编,多次在年度报告中使用来自徐家汇观象台的气象观测数据。(17)能恩斯神父于1887年10月因病离开中国,次年卸任徐家汇观象台台长。从《海关医报》1875年第10卷—1888年第37卷,江海关医员哲玛森在撰写上海口岸年度报告时,使用的气象数据均由徐家汇观象台台长能恩斯神父提供。自1880年起,为了方便徐家汇观象台提供的上海口岸数据与海关其他口岸气象数据进行对比,能恩斯神父更是将徐家汇方的气象数据换算为英制单位交给哲玛森。[40]在种种因素的推动之下,赫德决定顺势而为。1882年5月赫德致电江海关:

我现在必须授权你向你所在地区的观测员说明,他们的观测记录副本被允许按照同以前相同的形式交给徐家汇观象台,但是所有的副本不是由个人直接发送,必须交给各口岸最高行政官员,即税务司,通过正式的方式发送。

(I have now to authorise you to state to the officers by whom such observations are taken in your district that copies of their records are hereby permitted to be sent in the same form as before to the Sicawei Observatory,but all such copies,instead of being sent on direct by the individual,must in future be handed to his local chief,the Commissioner,for formal transmission.)[41]

赫德同意授权海关气象观测记录副本按照以前的形式交给徐家汇观象台,但是所有的副本不是由个人直接发送,必须交给海关税务司通过正式的方式发送。1882年5月,海关方面正式建立了与徐家汇观象台的合作。虽然海关气象观测站与徐家汇观象台的合作充满了曲折,但海关的气象观测数据被发送至徐家汇观象台后,徐家汇方面通过科学的方法整理加工,使这些数据得以在学术期刊或其他媒体上发表,进而在国际上传播,产生了深远影响。徐家汇观象台本身的航海气象服务也由此进入了一个崭新阶段,在一定程度上推动了中国本土气象学的发展。([8],173页) 此外,徐家汇观象台还将海关气象电报数据转换成文本、信号、旗帜等形式发布台风预测。([42],179-200页) 在劳积勋(18)劳积勋,法国人,徐家汇观象台第三任台长,因在台风方面的出色工作而被誉为“台风神父”。(R.P.Froc,S.J,1859—1932) 神父担任台长期间,徐家汇观象台更是通过海关在中国大部分港口推行了一套可视化的气象信号预警系统,这套系统有效避免了台风造成的大规模损失。1931年,当劳积勋神父退休之际,海关总税务司署还专门为他举行了离任欢送会。[43]

3 英国主导下的中国气象情报网

1877年,时任香港测量署(Surveyor General’s Department) 测量官裴乐士(John Macneile Price,1941—1922) 就提出在香港设立天文台([21],28-30页),但因资金、政治等原因,直到上海的徐家汇观象台开展气象通信情报网的消息传至香港,香港商业界给香港总督施加的压力越来越大之后(19)在香港天文台的提议被搁置后,中国沿海气象受到其他各方的关注。1881年9月20日上海商会召开会议,提议在徐家汇观象台的领导下发布台风预警。与此同时,在香港设立天文台的提案被送往伦敦殖民部办公室。([21],41—44页),1881年香港天文台的建设才被提上日程。(20)1881年时任香港海军部总工程师任亨利·斯宾塞·帕尔默 (Henry Spencer Palmer,1838—1893) 呼吁并递交《在香港设立物理天文台的建议》报告,帕尔默还准确测定了香港天文台的地理位置。([21],37页)打造英国主导下的中国气象情报网的计划随之被提出([23],216-235页),这不仅可以帮助英国巩固在华地位,还可以谋取更多商业利益。

3.1 香港天文台的创设

香港作为重要的贸易口岸,吸引了越来越多的船只进出港口,但台风问题一直困扰着沿海港口的商业团体,他们渴望建立一个天文台提供气象服务。1883年香港天文台在九龙建成,天文台的高级职员大多是通过英国格林威治天文台(21)英国国家天文台,1675年成立,格林威治天文台在19世纪40年代开设地磁气象部门,詹姆斯·格莱舍(James Glaisher,1809—1903年) 任该部门负责人。(Royal Observatory Greenwich)推荐聘用,天文台使用的大多数仪器由英国仪器制造商提供,英国殖民地公职机构(Colonial Service)负责天文台建筑资助和人员管理。[44]1882年,殖民地公职机构请求英国皇家学会的天文学家推荐香港天文台台长候选人,1883年1月威廉·杜伯克被任命为这个新机构的负责人。([45],8-9页) 自此,香港天文台也成为英国在中国收集气象情报资料的重要平台。

香港天文台建成后,随即开展与世界各地的天文气象机构,包括马尼拉、厦门、福州、上海等地建立紧密的联系,定期交换气象消息,以保障船只在海上的航行安全。[46]因为仅靠香港当地的气象观测不足以支撑高效准确的气象情报网,与其他气象机构的合作显得十分重要。海关气象观测站与香港天文台的协作是在英国政府或皇家学会主导下进行的,海关气象观测站的发起人赫德是英国人,海关使用的气象仪器也是经英国气象局购置,这些都为两方的合作奠定了基础。为了保证英国主导下的中国情报计划的实施,英国殖民当局向赫德提议,香港天文台的地理位置优越,应积极推动该天文台成为“中国气象服务”中心。([42],189页) 虽然这个提议没有被赫德采纳,但是海关仍然开展了与香港天文台在气象方面的其他合作。

3.2 规范的气象观测

1883年6月,香港天文台台长杜伯克抵达香港,香港总督要求他前往中国沿海和菲律宾群岛执行气象任务,与上海徐家汇观象台、中国海关、马尼拉天文台负责人建立联系,以期寻求合作。([45],11-13页) 因为台风瞬息万变,与周边的观测机构保持友好联系十分重要。同年9月,赫德发布了一则香港方面请求合作的通知:香港政府天文学家杜伯克博士即将前往各通商口岸执行一项气象任务,请相关海关官员向杜伯克博士提供协助。[47]赫德对于杜伯克的前往表现出积极状态,愿意为杜伯克提供能力范围内的协助。但海关气象工作的推进受到了各种问题的困扰,赫德希望相关口岸税务司尽快弄清杜伯克访问的意图,并强调合作需获得总税务司的授权后才可开展。[48]

杜伯克花了两个月的时间访问了汕头、厦门、上海和其他中国通商口岸,并乘坐海关的巡洋舰参观了澎湖列岛和澳门的灯塔。因海关气象观测站负责人的空缺,部分气象仪器一直未能校验投入使用。在上海和厦门期间,杜伯克检查、调整并校验了海关现有的气象仪器。[49]海关气象观测站是东亚重要的观测网络,杜伯克希望扩大海关气象观测站的范围并使观测标准化,提高香港天文台的社会地位。

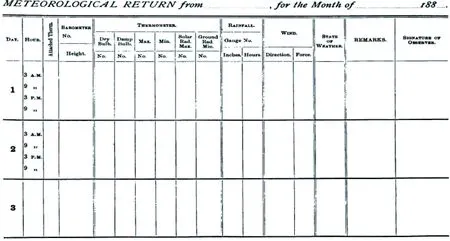

海关气象观测次数方面,杜伯克结合海关气象观测的实际开展状况,建议海关气象观测从原来的每日8次观测减少为每日4次(除台风天气外),这一提议得到了潮海关税务司哲美森(22)中文译名参考海关总税务司署造册处出版的《新关题名录》。哲美森,英国人,1866年1月进入海关,生卒年不详。(Colin Jamieson)的支持。[50]杜伯克指出每日4次的气象观测时间为:凌晨3时、上午9时、下午3时和晚上9时。因为海关气象观测工作由海关职员兼任,对业余观测员来说,观测次数越多,记录中出现错误的几率就越大,并且观测次数过多会干扰海关日常工作,适当次数的观测可以保证气象观测数据的质量。杜伯克的建议被总税务司赫德采纳,并要求海关各个气象观测站自1886年2月1日起,使用每日观测4次的新气象数据登记簿(图2),这样可以使所有观测站的观测时间和记录保持一致。[51]

图2 更新后每日观测4次的海关气象数据登记簿

3.3 互惠的区域合作

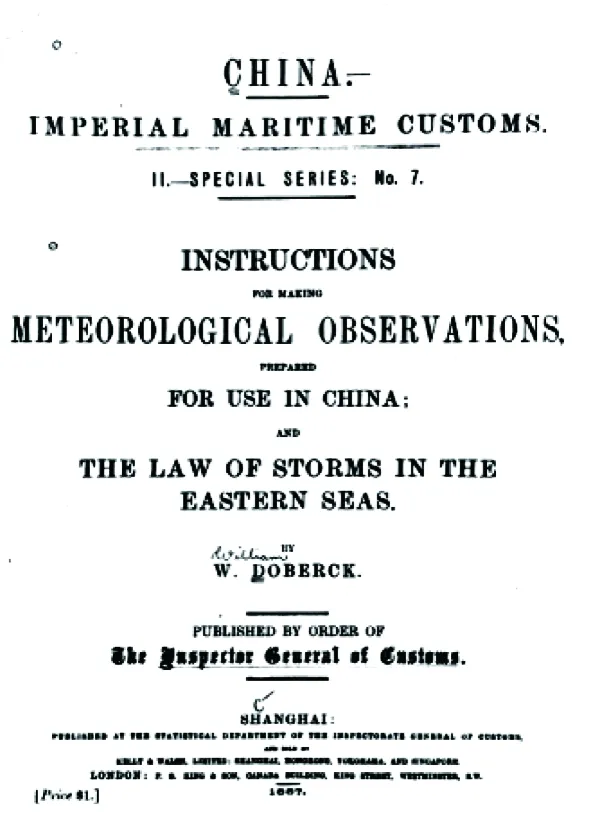

杜伯克运用气象学知识,为海关气象观测提供了初步保障,提高了海关气象观测工作的价值。在这种良好的氛围下,赫德发布指示:1884年4月1日起,海关定期将气象数据通过英国邮政局免费发送给香港天文台,这标志着海关与香港天文台的正式合作。[52]随着合作的开启,杜伯克也开始针对海关气象观测站提出一系列规范化建议。1887年,杜伯克在海关造册处的支持下出版了《中国气象观测指南和东海风暴规律》(InstructionsforMakingMeteorologicalObservationsPreparedforUseinChina;TheLawofStormsintheEasternSeas,图3),其上册为《中国气象观测指南》,下册为《东海风暴规律》,这是杜伯克试图建立英国主导下的中国气象情报计划有力证据。

图3 中国气象观测指南及东海风暴规律

在《中国气象观测指南》的前言部分,杜伯克指出:不规范的气象观测数据毫无价值,为了帮助海关气象观测员、中国海域航行的船长、水手开展观测工作,打造规范和统一的气象观测网络,所以撰写了指南。观测站的气象数据将发送给香港天文台,由香港天文台对数据进行分析,进而在恶劣天气来临前发出警示。[53]杜伯克依托海关气象观测站,试图构建以香港天文台为中心的中国气象情报网,并积极邀请船长水手加入情报网。书中,杜伯克对各种气象仪器的使用、校正都做出简要说明,并承诺香港天文台会对某些气象观测仪器进行定期校验。关于气象观测的要素,杜伯克建议应包括:天气状况、风、云、海面状况等。北海关医员田三德(23)中文译名参考海关总税务司署造册处出版的《新关题名录》。田三德,英国人,1880年1月进入海关,生卒年不详。(A.Sharp Deane) 在《海关医报》中多次提到,医报所附的气象观测数据是依据香港天文台天文学家制定的标准进行测量和记录[54],这也印证了杜伯克的标准对海关气象观测规范有着现实意义。

海关气象观测站借助杜伯克的专业指导,实现了气象观测的初步规范,为进一步科学化气象观测打下基础。作为回馈,海关出资支持杜伯克出版《东海风暴规律》,这本书是杜伯克对台风规律的总结。社会各界对台风预警的重视和需求是香港天文台建设的主要原因,对中国沿海台风路径的分析,不仅关乎中国海域航海者的安危,还可以扩大香港天文台的影响力。杜伯克的风暴规律总结更多的是关注实用性而非科学性,书中更多的是给海员、水手在面对台风时的建议。[55]在该书的指导下,中国东海航行的船员和沿岸居民可以在遭遇台风时规避风力最强的方位,减少台风所带来的灾害。1892年起,香港天文台开始每天发布24小时天气预报,方便商业界和沿岸居民的工作及生活。正是基于海关气象观测站及东亚周边台站提供的数据,香港天文台逐渐提升了形象,成为东亚地区重要的天文台之一。[56]

4 结 语

合作成为海关气象观测事业开展的主旋律。1879年海关气象观测数据发送给徐家汇观象台的行为,不能认为是海关与徐家汇方的合作,当时赫德还未放弃海关气象事业的规划,也没有同意发送气象观测数据的行为。两方正式合作是赫德在面对社会舆论和海关内部需求情况下的顺势而为,其时间应为1882年。海关气象观测站通过与徐家汇观象台的合作,将赫德对海关气象事业蓝图付诸实践。凭借出色的气象预报和台风预警能力,徐家汇观象台成为了东亚重要的气象公共服务网中心。香港天文台为松散状态下的海关气象观测工作提供了指导,奠定了海关气象规范观测的基础,保障了早期海关气象数据的质量。面对耶稣会士控制下徐家汇观象台为中心的中国气象情报网,英国方面主导了以香港天文台为中心的气象情报网,两个机构本质上是竞争关系,这也为香港天文台台长杜伯克对耶稣会天文台的敌对情绪埋下了伏笔。

赫德在权衡各方面后与上海徐家汇观象台、香港天文台开展的合作是海关气象观测站合作的开端。截至1905年,海关气象观测站还与马尼拉天文台、安南观象台(即法属印度支那气象台,Central Observatory Indo-China)、日本中央气象合进行部分观测数据的共享。海关气象观测网在近代中国沿海台风预警中发挥了重要作用,表明唯有区域合作,做到信息共享才能减少灾害带来的生命财产损失。此外,社会对台风预警的强烈需求,使气象工作者将研究重点放在台风中,提升了近代气象科学的社会服务能力。

致 谢本文先后得到李蓓蓓副教授、审稿专家、邹大海研究员的指正和宝贵的修改意见,深表谢意!