20世纪50年代中国科学院数学研究所数论讨论班与中国解析数论的发展

2023-10-28邹大海

邹大海 魏 蕾,2,3

(1.中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190;2.中国科学院大学,北京 100049;3.中国科学院 数学与系统科学研究院,北京 100190)

20世纪初以来,中国现代数学的各个领域随着留学生的回国、现代数学论著的翻译、现代数学教育与数学研究的开展而逐渐发展起来,但真正能有自己独创性研究成果的领域并不多,而解析数论就是中国少有的几个在国际上有着重要影响的数学领域之一。

中国在现代数论方面的工作是从杨武之(1896—1973)开始的。1928年,杨武之以解析数论领域的论文《华林问题的各种推广》(VariousgeneralizationofWaring’sproblem)在芝加哥大学获得博士学位,同年回国,先任教于厦门大学,次年任教于清华大学数学系。在他的指导和影响下,华罗庚(1911—1985)、柯召(1910—2002)和闵嗣鹤(1913—1973)成长起来,成为中国第二代数论专家。[1]20世纪五六十年代,华罗庚、柯召和闵嗣鹤分别在中国科学院数学研究所、四川大学和北京大学从事数论研究,并培养了越民义(1921—2023)、王元(1930—2021)、陈景润(1933—1996)、潘承洞(1934—1997)、吴方(1933—2015)、许孔时(1930—2021)、魏道政(1929—2022)、严士健(1929— )、陆文端(1931— )、孙琦(1937—2020)等年轻一代优秀人才。年轻一代的数论专家在解析数论特别是哥德巴赫猜想研究方面的系列成果,成为20世纪50—70年代中国在数学领域的几项代表性成果之一。

这批重要成果的取得,当然直接源自这些年轻数学家自身的努力与创造。但老一辈数学家的培养和年轻学人之间的激励与互助,也是重要的因素。这里,最值得关注的是华罗庚于1953—1958年在中国科学院数学研究所对数论组的组织和指导,特别是他开办的两个数论讨论班所起到的重要铺垫作用。该所的数论讨论班成为科研院校选拔人才、培养人才的一个成功范例。虽然关于中国现代数论学家的传记资料和中国在解析数论上贡献的论著,一般都会提及这两个讨论班,但还没有学者将此作为一个专门的论题加以讨论。王元院士的回忆[2-3],对讨论班的基本情况做了大致的介绍,并涉及研习内容和若干细节,为研究这个问题提供了不少难得的原始资料,但在时间节点上存在偏差,也不大注重从历史背景和历史发展的角度刻意进行分析。本文基于档案资料、口述访谈与前人的回忆及研究成果,理清数论组讨论班的一些细节,总结讨论班成员的构成特点,探讨在当时特定的社会背景下,讨论班的培养目标及研学内容与当时数学规划的关系,分析当时年轻研究人员所处的学术生态及其与国家计划体制的关系,并评价数论讨论班对中国解析数论发展的作用。

1 培养干部框架下的数学研究所数论讨论班

讨论班制度是以一种造就规范化且兼具个人特质的学者为目的的制度化方法。William Clark等人认为:讨论班制度起源于18世纪德国的大学。当时德国大学以通过用新人文主义思想探索古典文学来促进人类文化发展为目标,在这一过程中产生了讨论班的研习形式。它首先出现在语言学领域,后来推广到其他领域和世界各地。[4]中国科学院数学所的讨论班由在欧美和苏联接受熏陶的华罗庚主持,又是在特定的历史条件下开办的,它兼有多方面的特点。

1952年7月,中国科学院数学研究所(以下简称“数学所”) 成立,除已经功成名就的数学家外,也引进了一批大学刚毕业或毕业不久的青年学子。他们先由年资较高的研究人员给补习基础课。([3],31页) 1953年秋天,数学所成立了最早的两个研究组:微分方程和数论。前者适应当时理论联系实际的形势,后者发挥华罗庚的专长。([2],193-194页) 同年10月,数学所开办了多个讨论班以培养人才,数论组的讨论班是其中之一。据1954年初陆启铿写的报道[5],讨论班主要有“两项工作”,一是“培养现有干部,提高他们的业务能力,使能承担将来的任务”,二是“编写讨论班的讲义并搜集资料,以供全国数学工作者参考。”他还说,“这次数学研究所在举办讨论班时,批判了旧日大学中那种为少数人的兴趣着想的错误看法”,也不是“迎合‘世界’学术潮流”,而是要“培养青年干部和为研究工作准备充分条件”。文章还总结了“讨论班的初步经验”:“在每次报告前,必须充分作好搜集资料和编写讲义等方面的准备工作”。他也谈到讨论班的几种形式:主讲人讲课,课后青年干部将重要问题反复讲述、钻研的方式;听课后集体讨论的方式;参加者轮流报告的方式;分不同阶段由不同人做报告的方式。[5]

在陆启铿的报道中,强调该所讨论班“培养干部”的目标,并将其与过去讨论班“为少数人着想”和“迎合‘世界’学术潮流”的两种倾向对立起来,反映了当时对讨论班的目标并不是很强调研究工作本身。“培养干部”的说法反映了当时社会主义计划体制下科技人才培养工作的性质,与当时的社会背景有着密切的关系。

1949年上半年,中共中央经过酝酿及与苏联沟通,确立了向苏联和社会主义阵营“一边倒”的外交政策。7月1日,《人民日报》头版头条发表毛泽东的《论人民民主专政——纪念中国共产党二十八周年》,公开宣布“一边倒”。[6]3个月后,中华人民共和国成立,开始全面学习苏联,实行计划体制,形成党管干部的原则:国家所有干部都是党的干部,都要按照党的有关方针、政策和原则统一管理,这是计划经济的重要组织保证[7]。在科学技术方面,也强调要学习苏联,开展有组织有计划的工作,中国科学院还于1953年2月派科学家代表团到苏联进行为期3个月的访问[8-10],代表团的报告总结出关于苏联科学和苏联科学院得以在短时期内取得巨大成就的4条经验,其中第一条为“中心环节是培养干部”,第二条为“有目的地、有计划地、有重点地开展科学研究工作”。[8]在这样的背景下,我国数学界也掀起了学习苏联的热潮。1953年,华罗庚在《对苏联数学研究工作的认识》一文中提到:

数学研究所党组织的负责人,同我们谈起“我们的党组织工作的时候,总是注意三个问题:一、干部问题,二、发展的主要方向的问题,三、怎样组织的问题。”[11]

这里,苏联数学研究所党组织负责人把“干部问题”和数学“发展的主要方向的问题”并列,且放在第一项。而苏联专家对《我国数学学科十二年远景规划》的评论也有培养“数学研究干部”的说法:

例如培养干部是整个规划的基础,要培养数千个数学研究干部,怎样能有具体办法实现,不要使数量影响质量。[12]

中国的数学规划和苏联专家对它的评论都谈到“培养干部”,反映计划体制下科技人才培养和使用的计划性。数学所讨论班和上述《规划》以“培养干部”而不是探究具体问题为初衷,可以使数学工作计划的制订,在要研究和解决的问题方面不必定得很具体,从而给数学家的具体研究以较大的自由度。另一方面,“培养干部”的目标是为了适应国家对人才的调控,这为后来国家在政策和方针上做大幅度调整时,让数学人才在更宽领域内不同学科之间转行提供了准备。不止数学,在更宽广的科学领域都存在这种情况。

陆启铿文章提到的讨论班的多种形式,有些与当时西方的讨论班相同,有些则不同,甚至只是一般意义的讲习班。这些讨论班的其他具体情况,现在知之不多。但数论组采用了上述方式中不止一种的形式,兼顾了对基础知识的掌握与对研究思维的训练两个方面,是可以肯定的。华罗庚在数学所领导数论组工作,采用讨论班形式来培养人才是其中一项重要的内容。当然,数论组的工作并非都采用讨论班形式。

王元的回忆说,数论组的讨论班从冬季开始,分“数论导引”和“哥德巴赫猜想”两个讨论班,“每周各进行一次,每次半天”。“数论导引”讨论班由华罗庚一人主讲,围绕他正在撰写的《数论导引》一书进行。前6章比较基础,他编写了讲义发给大家。从第7章开始华罗庚只是写出一个初稿,在讨论班上讲一遍后,将讲稿交给王元、许孔时、吴方和魏道政补充完整(严士健、任建华亦参加了部分工作),由越民义审核,最后由华本人定稿。[3]青年人在这种讨论班上不仅是进行研究性学习,也相当于担任研究助理,相比于纯粹的学习,这种方式使他们具有更大的主动性。“哥德巴赫猜想”讨论班由华罗庚和越民义一起拟定计划,分4个单元。采用由年轻大学生轮流讲述,华罗庚提问的方式。1956年开始受政治运动的影响,之后是“反右”,“这个讨论班就不了了之了”。[3]

这里所引王元的回忆内容,绝大部分是没有疑义的,但涉及两个存在疑问的细节问题。“数论导引”讨论班和“哥德巴赫猜想”讨论班有基础和高级之分,讨论班的学员大多是毕业不久的大学本科生,还有两名刚上完大学三年级就提前来研究所工作的成员,所以两个讨论班理应有前后之分。“哥德巴赫猜想”讨论班比较高级,需要相当的基础。所以,从学理上看,需要先开办“数论导引”讨论班,打下一定基础、进行一定程度的训练后,才能进行“哥德巴赫猜想”讨论班的工作,否则这些非常年轻的学员没有办法开讲,并应对老师的提问。因此,这两个讨论班是否如王元的回忆都在1953年冬大致同时开始,是有待澄清的一个问题。王元早年的文章《解析数论在中国》中提到的讨论班参加者中有陈景润[13],按上述王元关于数论讨论班“不了了之”的叙述,似乎陈没有参加讨论班,因为他直到1957年9月(1)陈景润调入数学所的时间有9月[14]、10月[15]两说,兹据其人事档案所填拟为9月。才来数学所,而此前已开始了“反右”运动。再者,王元在2020年12月9日接受魏蕾的访问时明确说“陈景润也不参加讨论班,他是自己一个人干。”另外,林文力说得更明确:“由华罗庚和闵嗣鹤两位教授主持的数论讨论班,他没有赶上,只好把讨论班的材料反复推敲”[16],此说为周海霞、林承谟等所承袭。所以,陈景润到底有没有参加数论讨论班,是有待澄清的又一个问题。

从1953年10月底至1954年初数论组的总结材料中,我们看不到1953年举行“哥德巴赫猜想”讨论班的痕迹。《一九五五年数论小组(代数及数论组之一部) 工作计划纲要》明确提到:“I 哥德巴赫问题报告会……本报告会系从1954年开始”。[17]所以可以肯定,“哥德巴赫猜想”讨论班始于1954年,是在“数论导引”讨论班进行到一定程度之后才开始的。这一判断,从1953年12月28日严士健给许孔时的一封信中再次得到印证:

关于Goldbach问题的讨论班,我由于时间的限制不能参加,只好作罢,请你转告华先生。……

所内将来举行的比较专门的讨论班(如Goldbach问题) 所整理的文献同资料是否可以发给参加有关的讨论班的同志,或者把它整理及时出版。[18]

这封信距离1954年只有不到4天的时间,主要内容是回复1953年数学所年终总结时,征求讨论班成员中的院外同志对于数学所数论讨论班的意见。不难推知,去信也在征求校外成员是否参加将于1954年组织的“哥德巴赫猜想”讨论班。

王元说“数论导引”讨论班的开办时间是1953年冬,《一九五五年数论小组(代数及数论组之一部) 工作计划纲要》也说“1953年冬开始至今,……”[17],都未提具体时间。1953年立冬日在11月8日,那么数论讨论班的开办似应不早于11月。但陆启铿在1954年2月发表的文章中说数学所“在1953年10月初正式成立了微分方程、数论、富里哀积分、泛函分析、拓扑学等五个讨论班,11月中旬又成立了力学讨论班”[5],那么数论讨论班的正式开办应早一个月以上。这个文献时间早,应该更可信。这可以从数论小组的考勤记录中得到旁证。1953年10月31日的“本周生活检讨会”记录中,提到总结10月情况,多位成员的发言反映出数论讨论班的研习内容不少,如王元有发言说“第一周听各种讨论班,后来听数论及伏氏积分讨论班。又读了华所长指定的论文及辛钦(А.Я.Хинчин,1894—1959,苏联数学家) 《数论三珠》第二章”,陆启铿说“工作学习情况第一周听了各种讨论班,另外看Pu的表示论,本月看了五章”[19],说明数论讨论班不是最后十来天才开始的,也有其他方面的讨论班比数论讨论班稍早。综合来看,数论讨论班的正式开办应始于10月上旬(不排除10月以前有数论方面讲座或学术报告的可能性),但不是最早的。《数论导引》于1956年完稿,1957年出版,所以“数论导引”讨论班的时间为1953年10月至1956年。

数学所《数论组第一个五年计划的总结(1953—57)》[20]记载:

……这些计划在53—55年间,当时由于华先生对本组的直接领导较多,所以进行起来较为认真,但近一二年来,讨论班的进行就显得很迟缓,拖踏。而且时断时续,造成这种现象的原因大约有二点,其一是由于经过这几年的学习,各皆有一定的研究工作要做,而如我们上面所说,组员之间又少有联系,因此对于讨论班的执行就显得不够关心,其二是由于人的变动,自56年下半年以来,华先生由于其他工作较忙,讨论班工作改由越民义同志负责,这对讨论班的进行起了一定程度的影响,其后组内有两位同志(魏道政、许孔时) 支援计算数学,讨论班成员由5人减至3人,接着王元同志下乡劳动,虽有陈景润同志的加入,但人员的巨大变动,搞乱了原有的步骤。近月来,虽曾努力争取恢复旧有的面貌,但还远没有达到希望。

上文提到数论讨论班在前两年多进展较好,之后由于华罗庚主要做其他工作、成员转行、各自为政等原因致使讨论班的效果不理想。在说到人员减少的同时,上文也提到陈景润加入讨论班。另外,1958年3月19日,吴方曾谈到陈景润在讨论班上的一些情况。[21]

上述材料证明,陈景润确实参加了两个数论讨论班中的“哥德巴赫猜想”讨论班;同时也证明,从1954年开始的“哥德巴赫猜想”讨论班在“反右”开始之后还存在,只是没以前那么活跃了。王元于1957年曾下乡参加劳动,记忆有误在所难免。

总的来说,数学所数论方面的讨论班,主要活动时间应为1953年10月上旬至1957年夏季“反右”前,但以后仍存续了一段时间。

2 数论讨论班成员的构成特点

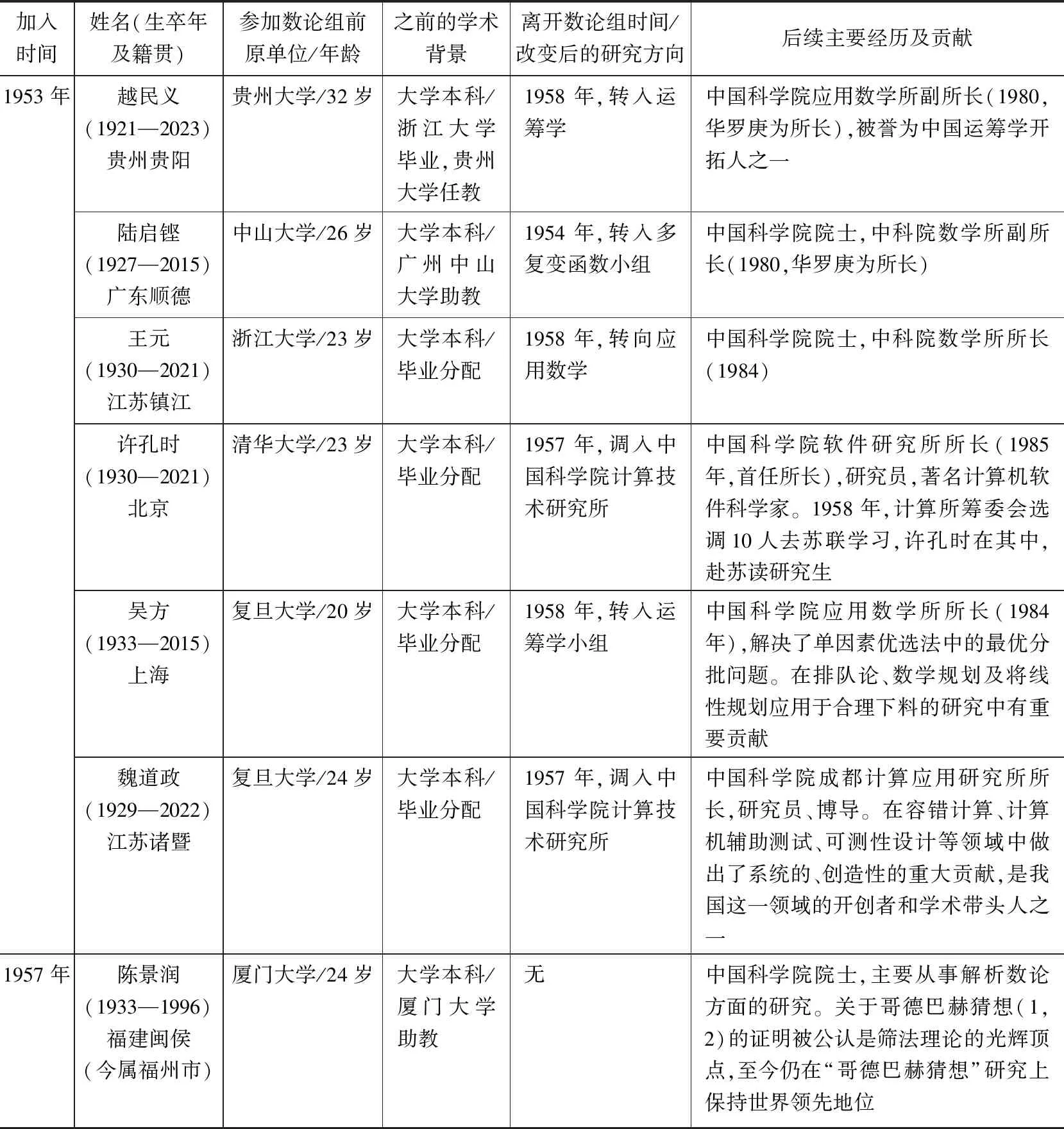

数学所数论讨论班有所内外的人员参加。除作为领导和指导教师的华罗庚外,所内有7名工作人员(见表1) 和2名研究生。这两名研究生中,一位是北京师范大学的严士健,他先以所外成员身份参加数论讨论班,后于1956年考上华罗庚的研究生(仍在北师大继续工作);另一位是许以超,他于1956年从北京大学本科毕业,考上华罗庚的研究生,也参加了数论讨论班,但二人均隶属于数学所的代数组。所外成员有:西北大学讲师任建华,他于1956年参加数论讨论班;北京大学的教授闵嗣鹤和他的学生潘承洞、邵品琮、尹文霖等。

表1 1953—1957年数学所数论讨论班7名正式成员情况简表

数学所的数论讨论班之所内工作成员,除华罗庚是著名学者外,年龄最大的越民义(1921—2023)只有32岁,为助理研究员。他在讨论班中的地位也很重要,起着承上启下的作用。从1953年10月—1954年初的总结材料看,他做了很多组织和辅导工作,是讨论班的日常负责人。1956年下半年开始,越民义开始全面负责数论讨论班。1958年越民义转变研究方向,后来成为中国运筹学研究的一个先驱和学术带头人。其他的成员,开始参加讨论班时最大的陆启铿只有26岁(陆的主攻方向是多复变函数论,但建所初期此研究方向尚在筹备中,所以他暂在数论组研习,1954年转入函数论小组),最小的吴方才20岁。他们都是大学本科毕业没有几年的学生,吴方和魏道政甚至是只读了三年就提前来所工作的大学生。

这些成员中,有的原来就参加过讨论班。比如越民义、王元在浙江大学读书期间,参加过讨论班。浙江大学由陈建功、苏步青等组织本科生的讨论班已形成传统。越民义本科毕业以后留本校工作过近3年,来数学所之前已是贵州大学的讲师,有一定的经验[22],他在讨论班起着助教的作用,也负责日常的组织。王元在浙江大学参加讨论班的经历和培养的自学能力,使他也能较快地适应数学所的讨论班。

其他单位来参加数论讨论班的,除闵嗣鹤是资深学者,与华罗庚同辈外,其他几位都是青年学生。

成员之间年龄和资历上的“代差”,也使得年轻人容易对年长者保持更多的尊敬,年长者容易对年轻人产生更多的爱护之情,在1953年10月—1954年初的总结材料所记各位发言中,我们能看到这种情况。成员的发言方式带有当时“批评与自我批评”的时代痕迹,他们往往坦陈自己的缺点,彼此之间也会指出缺点,有时候话还讲得比较直接,但都是友善、互助、共同提高的语气,气氛是和谐的,而且也会讲一些表扬和鼓励的话。

比如1953年12月21日的业务总结会上,魏道政念完书面报告后,大家对他进行评论,并提出意见:

许孔时:我觉魏学习努力,及时了解问题,应在学习方法上多注意。对华所长和越民义同志的意见,应很好领会。

越民义:以后希望魏多谈,互相交流。有客观的标准。

王元:听他们同班同学的意见,魏学习踏实、仔细、用功,专业在班上[是]最用功的一个,做题目仔细。另外有一毛病,是怕困难,还应检查。有一次听华所长第二次фукс定理的报告,没看懂即不看了,多少说明思想上应提高一步,克服困难。今后搞研究工作,独立工作很重要,要互相配合、关心,下班后可多谈,对别人的研究工作要关心。别的组如何搞法,应关心,彼此谈一谈,吸收别人经验,多向别人请教。

吴方:我的情况与他比较一下,王元谈到努力,魏学习比我踏实,看书专心,了解程度较深。另外,怕困难的问题,魏比我好。做习题上即表现出来,开始时把易的做了,难的即不去动手,以后科研都要注意起来不怕困难。

华罗庚:我谈一个一般性问题,大家读书的问题。有人说太快,有人说读很多,有人说重复。我对念书问题提些意见:重复是无道理的,读第二遍要比第一遍有收获。重复是为了熟练,如第二遍比第一遍无多收获,即永远纠结在第一阶段,不易上去,以前有人说读Grousat一部,Picard一部,……又一部。用一样的力量去读这些无大好处,要抓住一部经典的仔细读,不要在同一阶段停留太久。温习要得到新的东西,如无深度,第二遍只有巩固作用而无其他作用。过去很多人在多年来(英庚款、美庚款),每年读一遍,念来念去不能高一步。念多少种微积分,[有]兜圈子的现象。大家不要兜圈子,往高处走,不至于工作效率减低。去年开始时,太快,第一遍不妨快,目的在于抓全的。大致主要步骤如何,然后再一环一环地看,最后再看一遍、二遍至三遍,是必要的。如已会背,可以利用零碎时间来想,不要再用很多时期。作研究要抓主要的,细致的运祘可能一时想不出来。今后读书应注意,不要兜圈子,每一遍是否比上一遍有好处,如何改正,希大家注意。

还有一点即王元提出的,陆谈到的,扩大眼界的问题,从现有基础慢慢广阔出去,又有效又易广泛。如现有基础与所联[系]的东西太深,效率反而不高。如本季度的数论学习要联[系]代数,下阶段联系分析,把大O、小o搞清楚。前天下午讲的一个问题,王元定义背得很好。但如何取一特定的点,则应很好注意。

王元:下阶段如何联系以广阔问题眼界。

陆启铿:我觉[得应]在(正)[整](2)本文引用的原文如有错误,将错误的文字置于圆括号内,之后将正确置于方括号内;原文有缺字时,亦将补入的文字置于方括号内。原文置于括号内的文字,一仍其旧。个过程中联系。我过去学Riemann几何,做过习题,但联系不起来。但此次华先生把它联系起来,即可广阔眼界。

华罗庚:要慢慢的来,二个东西相差很远,分析、代数、几何,仅陆[启铿]已体会到未分开,大家是一家。不要着急,慢慢来,在具体实践中慢慢提高。[19]

魏道政念的书面报告我们没能看到,但他应该谈到了自己在钻研问题上有“怕困难”的缺点。其他人对他的意见是具体的,既有解决办法,又有同情和安慰。以前很多人谈到过华罗庚脾气不好,容易训人,但我们在这里看不到这一点,除了介绍做学问的经验之谈,他还安慰说:“不要着急,慢慢来,在具体实践中慢慢提高”。

讨论班学员的情况不尽相同,有的已有参加讨论班的经验,有的大学尚未毕业,有的则是刚毕业的青年教师,所以部分学员除参加数论讨论班外,还同时要补修有关的基础课程,而有的学员则上路相对较快。总的说来,著名数学家带班指导、有一定经验的年轻学者辅助、20—26岁无研究经验的青年学员一心向学,他们在学识、年龄和资历上的级差,使数论讨论班成员在情感上容易进行良性互动。可以说,数论讨论班的成员形成了一种有利于人才快速成长的良性结构。

3 计划的务实性和方式的适宜性

3.1 计划的务实性

两个讨论班中,“数论导引”班注重打基础,“哥德巴赫猜想”讨论班则是瞄准学习高深的方法。这个猜想是数论中艰难而重要的问题。在1954年研究工作计划表(图片1、2) 中,对“研究目的及预期最终结果”是这样描述的:

学习苏联学派用来处理与哥德巴赫问题相联系之问题的各种精深方法,并利用此种方法来处理堆垒素数论及解析数论方面的问题,以及把这方面的若干结果推广到代数数论上去。

而对“1954年预期达到的目标”是这样描述的:

在1954年中,除由组长华罗庚对全体组员作每周三小时之讲演,讲授数论方面必备之若干重要基础知识外,另由其他组员于每周举行报告(见工作内容栏)。此外,由于组员中,有一部分在分析和代数等基础(基)[知]识方面仍待补习(如其中有二位组员刚由大学三年毕业),故尚需留出一部分时间来作提高基础课程知识的工作。[23]

可见,华罗庚选此问题的最终目标不是去攻克这个问题本身,之所以选它是由于可用它来学习“各种精深方法”,而目标则是数论的其他方面。他判断这个问题本身的难度很大,在当时条件下难以指望有重要推进,所以没将对这个问题的推进作为最终目标。而具体落实到1954年的年度工作目标时,则只是学习和报告,同时还照顾到有的成员需要补习基础知识的实际。在1954年初填写的数论组《1953—1957年主要研究工作总表》中,提了三项工作,第1项是“Goldbach问题”,时间是1954—1955年,内容除学习前人研究中的方法外,只是“设法推进部分有关结果”,未提具体在哪个方面;第2项是“代数数论”,时间是1956—1957年,内容为“主要目的是将1954—55年学到的部分结果推广到代数域中去”;第3项是“二次型”,时间为“1957年”,内容为“二次型的数论解析理论”。[24]可见,华罗庚的目标范围除解析数论,还有代数数论,甚至对在代数数论上取得成绩的期望更高。从总表中的时间顺序看,研习Goldbach问题相关的知识和方法,其主要目标在于为代数数论的研究做铺垫。代数数论当时在国际上呈现了很好的发展势头,华罗庚显然清醒地注意到这一领域的前景。可以设想,华罗庚对数论组的研究目标,主要是代数数论,让年轻人学习解析数论特别是哥德巴赫问题上的知识和方法,除了训练他们学习各种精深方法外,可能对于他来说,也有驾轻就熟的因素,毕竟当时他作为所长,任务非常繁重。这样的计划目标,充分体现出领导者在制定计划时的务实思想。

图2 1954年研究工作计划表102[23]

下面看讨论班的研习内容与全国数学十二年远景规划的关系。据该规划前面的引言说:

关于数学研究的十二年远景规划,我们在京的部分数学工作者自1955年10月26日开始讨论,参加者主要是中国科学院数学研究所和北大数学力学系的工作者。同时也曾发出一批征求意见的信给全国各地的一些数学家,截至目前为止收到回信十八封。今年一月份乘一些外地数学家因其他任务来京之便,又邀请了更多的人参加讨论,开过三次会,反覆进行了综合和分组的讨论。[25]

可见此规划的制定虽有很多专家参与,但数学所和北大数学力学系的专家发挥的作用更大,而华罗庚自然是其中最重要的。经过4个月的讨论,1956年2月形成《全国数学研究十二年远景规划初步意见(草案)》[7](以下简称《全国数学十二年规划》)。在此规划中,数论的内容分置于“数论”和“代数”两部分名下。在“数论”部分中说明,要兼顾数论的各个主要分支,而重点发展解析数论,特别是依·维诺格拉多夫和华罗庚所擅长的部分,然后扩展与之相关的其他方面;在“有理数论上的解析理论推广到代数数域中去”方面也要多配备一些人力。而“一般的代数数论”、“整数环上的典型群论的工作及代数几何在数论上的应用等”,则放到“代数领域内考虑”。在“代数”部分中,代数数论则被作为发展代数的三个主要方向之一。[7]

对比可知,数学所数论讨论班研学计划的内容包含在《全国数学十二年规划》的范围内而更为具体。也就是说,早年数论讨论班的研习计划在之后被纳入了中国数学学科规划,是其中数论规划的重要组成部分。这一规划得到了苏联数学界的认可。1956年6月25日至7月4日,第三届全苏联数学大会在莫斯科召开,中国派出了华罗庚、吴文俊、陈建功、钱学森、李俨、冯康、关肇直、程民德、黄昆9位代表从不同地方前往赴会。[12,26]中国代表团在赴苏参会时带有我国数学学科十二年远景规划的两份俄文译本。其中一份由华罗庚转交给苏联科学院数学研究所的副所长尼考尔斯基(S.M.Nikolskii,1905—2012),由他转交给维诺格拉多夫(I.M.Vinogradov,1891—1983,又译作维诺格拉朵夫)(3)维诺格拉多夫,苏联数学家,专长解析数论,苏联科学院院士,曾帮助华罗庚出版俄文本《堆垒素数论》。所长,由他按学科分发给相关的苏联数学家;另一份则由代表团分学科直接交给了索伯列夫(S.L.Sobolev,1908—1989)(4)索伯列夫,苏联数学家,主要研究方向为数值分析于偏微分方程,苏联科学院院士。、盖尔范德(I.M.Gelfand,1913—2009)(5)盖尔范德,苏联数学家,专长泛函分析,苏联科学院院士,1978年沃夫奖得主。等人。大会结束后的第三天(7月6日),维诺格拉多夫邀请华罗庚、关肇直与冯康前去座谈,参加座谈的还有尼考尔斯基与维库阿(I.Vekua,1907—1977)两位副所长。[12]《参加全苏第三届数学大会的报告》的附件《关于我国数学学科十二年远景规划》中提到,苏联数学家对我国的数学规划给予了肯定,维诺格拉多夫还特别提到:

数论规划写得很好,任何国家要发展数论都可以按这一规划作,所提出的新方向是很有兴趣的。[12]

3.2 方式的适宜性

《数论导引》始于1940年左右华罗庚在西南联合大学开始给学生讲授数论之时,后来陆续补充。20世纪50年代初,他计划把这部书写成一本对数论做“全面介绍的书”。([27];[3],37-39页) 此书的性质与数学所培养“青年干部”的宗旨相合。“数论导引”讨论班的开办,正好可以满足两个方面的需要。由于有写书的目的,学员有更多的参与意识,提高了自主性。而这又采用了一个渐进的过程。讨论班进行之时,为了打好基础,也让其成员弥补其他门类的知识。在写作前6章时,华罗庚在以前书稿的基础上准备讲义,并担任主讲,由年轻人补充。等到大家水平提高以后,后14章的每一章由华罗庚写出初稿,只占60—70%,由年轻人讨论补充完整。([3],36-37页) 这既锻炼了年轻人,也能在一定程度上减轻资深学者的负担。由于华罗庚是领袖数学家,他的眼光使得讨论班的选材具有很强的针对性。据严士健回忆:

我听他讲授《数论导引》,一个显著特点是让听讲者能够随着他一起想问题,一起分析和解决问题。他总是先将一些容易的、表面的内容弄清楚,然后随着问题的展开而引入必要的概念,尽快接触问题的本质和核心,用华先生的说法是“单刀直入,直逼问题”;然后分析问题的关键所在,提出新的方法,使整个问题迎刃而解。还有就是从课程内容,及时提出值得深入思考、甚至值得研究的课题,我最初关于可换环上线性群的研究成果就是这样发展和形成的。这种以“问题”驱动的教学理念,与按照书本上演绎方式、照本宣科(地) [的]讲授方式完全不同。[28]

《数论导引》2年成书,全书66万字。1956年交稿,1957年由科学出版社出版,引起了国际上的重视。著名数学家马勒(K.Mahler) 评价本书“这是一本富有价值且重要的数论教科书,一定程度上沿用哈代(Hardy) 和赖特(Wright)[An introduction to the theory of numbers,Oxford,1954;MR 16,673]的路线,但远远超出了它的范围。”[29]卡塞尔(J.W.S.Cassels) 评述:当华的书出现时,我的一两个熟朋友曾欢呼,他们可以读到与哈代和利特伍德的书相提并论的书了。[30]

哥德巴赫猜想讨论班的计划由华罗庚和越民义一起制定,分4个单元来进行:

1.史尼尔曼密率,曼恩(H.B.Mann) 定理与赛尔贝格Λ2-方法。

2.布伦筛法,布赫夕塔布(A.A.Buchstab) 方法。

3.林尼克大筛法,瑞尼(A.Renyi) 定理。

4.素变数的三角和的估计方法,西格尔定理,维诺格拉多夫三素数定理。

华罗庚计划在讨论班进行完之后,将这4个方面的材料写成综合性论文发表在数学所乙种专刊或《数学进展》上。([2],208页)

在这个讨论班上,先由学生轮流报告,华罗庚则针对每一个难点,都要当场追问清楚,这常常使学生在黑板旁下不了台,称为“挂黑板”。([2],208页) 不过,对于刚刚进入讨论班或基础不太好的成员,华罗庚也没有贸然给以难堪,而是给予了一个摸索的过程,等学生达到一定程度后才进行严格要求,这时年轻人需要且能够做到高标准的要求。

数论组第一个五年计划(1953—1957) 的总结曾这样总结数论讨论班:

组里讨论班的做法在我们看来确有优越之处。首先我们是挑选了那些具有典型性的论文作为报告的内容。在报告时,力求尽量熟练该文中的方法,仔细地加以分析,对于论文的主要部分往往重复报告好几次,这样开始时速度确实慢一些,但由于所掌握的东西逐渐增多,因此进度也就自然逐渐加快。同时在既往养成仔细分析每一篇文章的内容的习惯之后,于进一步的学习即产生了良好的作用。[20]

这里涉及了选择的研读资料、讨论的具体方式、研习的进度,并强调了通过训练形成良好习惯的重要作用。

讨论班除了讲具体的数学内容和方法,深入讨论,记笔记,也让学生写论文。同时,也鼓励学习外语。除英语和俄语,他们还学习德语、法语等,达到能直接阅读原版专业论著的程度。

在前面所引的总结材料中,我们还看到了学生、老师之间平等和坦诚的交流,并能就实质问题、学习方法进行具体讨论和总结,其中华罗庚对学习和研究方法的总结尤为到位,可谓金针度与。

在《我们小组对华所长培养干部的意见》[31]中,小组成员对华罗庚在数论讨论班上培养干部的特点进行过总结,主要有以下几点:

一是开始时华罗庚会鼓励讨论班成员注意实际,从具体入手。就是在进入研究阶段以前,先训练年轻组员对实际运算方法的熟练掌握。在开始研究以后,便会觉得是一种有力的工具;

二是华罗庚注重培养年轻组员对研究工作的信心。先给年轻人以较容易的论文题目,做出成果以后,信心大为提高。但是什么是较易的问题,什么是较难的问题,这需要有广博而精深的知识。而不是像一般导师通常的做法,即只给出一个题目,开列出一批参考书,至于是否能做出结果,有时导师自己也未必知道;

三是华罗庚在研究前期会以身示范,培养年轻组员对科学高度严格性的理解和不怕困难的决心。数论组成员写道:

研究一个问题时,[华罗庚]开始时便与青年一起,使他知道研究的过程。问题显然是复杂的困难的。但决心一步步做下去,是[能]得出结果来[的]。这使青年体会到研究不是单(够) [靠]天才,[要]在平凡的劳动中创造不平凡的结果。

四是华罗庚注重培养年轻组员独立研究工作的能力,尤其是思想方法的培养,而不是让学生机械地跟着他走。在华罗庚和学生就一个问题共同做研究的时候,学生很快就会明白为什么一个问题自己做不出来,别人能做出来的原因,从而在研究方法上会有很大的提高。

这些总结反映了华罗庚在1953—1956年整个讨论班进行期间在研读材料的选取、循序渐进的教育方式、独立研究能力的训练等方面做出的努力,并通过以身作则的方式培养了青年人的科学态度与不怕困难的精神,赢得了大家的认可。

4 数论讨论班的学术生态

数学讨论班是在一定的环境和生活条件下进行的。考察其学术生态,对于了解数论讨论班的整体情况,是非常必要的。

4.1 专业选择的自主性

据陆启铿回忆,在20世纪50年代中国科学院数学研究所成立后,

各式各样的讨论班很多,每个人可以自由去选择参加自己有兴趣的讨论班,这有点像我日后看到的美国普林斯顿高等研究所的情况。表面上看似乎所里对研究人员没有施加任何工作压力,但在浓厚的学术气氛下,每个人都力争上游,晚上各个房间都灯火通明,大多数人都工作到深夜。……数学所已经开始选派一些政治可靠的优秀年轻人去苏联学习,也邀请一些外国数学家来访问,我记得有苏联专家Pichatz,匈牙利专家Erdös等,当然只限于社会主义国家的。

可惜,1957年“反右”运动在数学所开始以后,数学所的业务停顿了。[32]

这段文字说明,在1957年以前,研究所充分尊重个人的兴趣,给予了个人专业选择的充分自由,这种自由也是浓厚学术气氛的一部分,能起到发挥各自才智的作用,促进科研的进步。此外,在数论组中,华罗庚也会根据组员的具体情况建议不同的侧重方向,比如:王元从事筛法的研究,许孔时研究数的几何,魏道政研究超越数论([2],202页)。但是,随着国家经济建设的要求和相应规划的制定,一些成员相继转向其他领域,不光数论组,其他基础数学领域的力量也被分散了。

4.2 图书资料

图书资料是数学研究的重要条件,在对外交流不多的环境中尤为重要。1946年中央研究院成立的数学所在1949年搬到台湾时带走了大部分图书。1950年6月中国科学院成立数学所筹备处,开始时没有图书馆(室),只是获得从中科院图书馆拨付的少量图书。1952年7月数学所正式成立,建立了图书室。1952年底,高校进行院系调整,燕京大学被撤销,北京大学由沙滩迁到燕京大学旧址,清华大学数学系并入北京大学,只办工科。清华大学数学系的大部分图书转给了中科院数学所。数学所自己也不断购入图书资料。档案记载,1953年数学所图书室采购预算1.5亿[33](6)当时币制,一万元相当于后来的一元。;1954年数学所图书室采购预算2.3亿,“国外订购1.9亿,国内订购中西俄文书刊4 000万元”[34],1955年数学所图书室采购决算人民币74 923.16元[35]。在当时来说,这样的图书经费不算低。到1959年上半年数学所的图书室有2万余册藏书,其中图书和期刊(含尚未装订的单行本期刊) 各占一半,当年所购书刊1 500册以上。所藏图书中,中文、西文、俄文和日文分别占35%、45%、16%、4%;所购现刊中,中文、西文、俄文和日文分别为240、385、121、6种。数学所所有图书资料采用开架式服务,除本室的图书外,还开展馆际互借工作,不仅包括与院属各单位的互借,还与北京大学、清华大学等高校建立了互借关系。[36]虽然图书资料不能算很丰富,但在力所能及的范围内数学所科研人员获取资料还是很方便的。同时可以看出,当时图书资料中的西文所占比例比俄文要大得多,说明向苏联“一边倒”的政策对数学所图书资料的收藏影响有限,这对学术研究是有利的。

当初华罗庚从美国回来时,带回来了不少书、杂志与论文抽印本。他在回国前预留了一些资金,订购数学期刊,使得数学所可以在一定时间内定期收到美国数学会出版的杂志。这些图书资料,数学所的人可以去自由借阅。华罗庚的办公室里有一个小本子,拿走他的书之后,只需在小本子上签个名字。对数论组的人来说尤为便利,因华罗庚的书大部分都跟数论有直接或间接的关系。在1953年数论组的总结中提到,魏道政管理这个小“图书馆”,受到同事的表扬。[19]当时苏联的数学图书很容易购买,价钱也很便宜。([2],185页) 苏联方面对图书资料给予了大力支持,这与华罗庚的联络也是分不开的。1950年4月12日,华罗庚在回国后不久致信维诺格拉多夫,说“承蒙您和苏联对外文化协会的代表寄赠1946年以前的数学期刊,这些期刊近年来很有影响,我谨代表我的同事们表示谢意!”并希望他能帮助得到苏联出版的书刊,特别是1946年以来的《数学集刊》、《数学通报》、《数学进展》、《斯捷克洛夫数学研究所汇刊》、《梯比利斯数学研究所汇刊》,并希望他将自己“论文的抽印本寄给我们以扩充我们的知识”。[37]这反映了华罗庚在充实数学所图书资料方面的努力。后来,数论讨论班要学习布赫夕塔布(Alexander.A.Buchstab,1905—1990,又译作“布嚇施塔勃”) 的理论,但缺少资料,华罗庚亦曾有意请维诺格拉多夫帮忙。在一封华罗庚致维诺格拉多夫的信件草稿中,华请他帮助“搜集一些布嚇施塔勃教授论文的抽印件寄下,特别是他的论文埃拉多斯里筛法的新改造及论将偶数分解成二部份,其中每一部份为有定多的抽印本或照片,我们更迫切需要”(7)据田淼研究员提供的华罗庚与维诺格拉多夫通信草稿复印件。埃拉多斯里(Eratosthenes,约公元前276年—公元前195年),又译作“埃拉托塞尼”、“埃拉托色尼”或“埃拉朵斯染尼”等。他是古希腊数学家,曾提出一种寻找素数的方法,后人称为筛法,并冠以其名。这件材料是草稿,文字不完整,“有定多的……”含义不能完全确定,估计是说每一部分都分解成素因子的乘积,这些素因子的个数是在确定范围内的。。此信中提到的论文是关于哥德巴赫猜想的,而这正是王元等研究工作的基础。(8)此事似乎不太顺利。据王元回忆,他得到布赫夕塔布的两篇论文是来自地处王府井的中国科学院图书馆新进的俄文旧书刊。([2],188页)

可以看出,虽然中国在20世纪50年代相对封闭,但在学术资料的获取上不是那么封闭,而且有各种办法去克服资料上的困难。既有一定的常规渠道,也有数学家个人的积累和人脉在发挥作用。当然,困难并不总是容易克服,特别是在时效性上不那么容易保证。

4.3 学术交流

20世纪50年代,在相对封闭的社会环境中,中国科学院是全国学术交流最活跃的地方。数学所的年轻人当时有很多机会接触到苏联、东德、波兰等社会主义国家的数学家,跟印度、日本的数学家也有交流。1954年,华罗庚请李国平教授访问数学所并做报告(关于Plemelj公式)[32];1954年,德意志民主共和国洪堡大学第一数学研究所所长格雷耳博士访华,闵嗣鹤做了《数论在中国的发展情况》报告[38]。后者从中国古代剩余定理谈起,介绍了杨武之的贡献,重点介绍了华罗庚在数论方面的贡献,也介绍了柯召、王福春、迟宗陶、闵嗣鹤、周伯壎、张德馨、越民义、董光昌在数论上的贡献。又如,1955年波兰数学家库拉托斯基来访,带来了一些论文抽印件,王元与华罗庚讨论了其中的一些问题后,改进了波兰辛哲尔的结果,经库拉托斯基带回国后,促成了两国数学家之间的合作,论文最后发表在国外的期刊上。([3],44-46页)

4.4 收入水平

1951年,数学所筹备处搬到清华大学校园,学生食堂每月伙食费约需8元,陆启铿调到中国科学院后的月工资约相当于40元,常规的食品支出只占收入的20%左右,这算是比较宽裕的。在数学所西苑大旅社时期(1956—1958年初),旁边的莫斯科餐厅只需花1元2角可吃到一顿美味的苏式套餐[32]。根据《数学研究所截至1952年10月底现有人员及工资分统计表》,研究实习员工资相对于日常生活来说并不低,1952年工资分(9)工资分,又称“工薪分”,是以一定种类和数量的实物为计算基础,再折算成货币来支付的工资计算单位。在工资分制度下,把不同级别的工资确定为不同的工资分数,然后以每一工资分所对应的实物数量及其零售价格,将职工的工资分折合成货币发给他们工资。工资分制试行于东北、山东等地,1950年9月以后,全国各地先后采用“统一工资分”,每一工资分包含粮0.8市斤、布0.2市尺、油0.5市斤、盐0.02市斤、煤2市斤。1956年工资改革后,废除了工资分制,改为按货币计算工资的货币工资制。工资分制的使用旨在保证职工的生活不受物价起伏的影响。参见:李盛平主编:《公务员百科词典》,北京:光明日报出版社,1989年,第25页。与职员相当,比工友高约67%—95%,所以经济上还算充裕。

4.5 生活居住条件

20世纪五六十年代,数学所的活动场所有几次变更。

第一次搬家:1951年底,数学所筹备处由文津街3号中国科学院院部搬至清华大学南门附近新建成的一幢二层小洋楼,自生暖气。一层是行政办公室、会议室及有家属的人的办公室,进门是一个小传达室和小食堂;二楼是所长办公室、教室和阅览室,单身的人都住在二层楼,住房兼做办公室,两人一间。小楼西北角是一幢专门为所长华罗庚建筑的小洋房,小楼后面是三排平房,供有家属的人居住。大家交流极为便利,从生活状态转入工作状态非常容易。后来,数学所购买了清华大学的两座公寓楼,住办公室的人全部入住公寓。[32]

第二次搬家:1956年,由于人员增多,数学所租住西苑大旅社一幢三层的大楼,每年租金20万元。隔壁是计算机技术筹备处,华罗庚兼任筹备主任。西苑大旅社期间,科研人员的物质生活得到了极大改善。房内有弹簧床、沙发,工作桌上有台灯,每天服务员打扫房间。伙食中有鸡鸭鱼肉,每人每天伙食费为1元。此外,工资年年增加。后由于与其他高校和研究所待遇差别太大,改自办食堂,职工自己付费。[32]

第三次搬家:1958年初,数学所搬入新建成的位于中关村的计算所大楼,与计算所共用办公楼。数学所占位于第四层和第五层的一半,其中四楼为办公室,五楼作为数学所的集体宿舍,单身青年住在这里,方便之至,上下一层楼,就可以从办公室到宿舍。[39]

文体活动:周末晚上免费去清华大学的露天电影场(夏天) 或大礼堂(冬天) 看电影是数学所工作人员的娱乐活动。[32]在工作总结中,多次提到跳舞的事,比如1953年12月24日的总结会上,王元提到吴方“生活作风呆板,不够活泼,唱歌跳舞无兴趣”,鼓励他多活动。吴方则说“在学校中也不喜欢唱歌跳舞,使人愉快不一定要去唱歌跳舞”。越民义说“自己喜欢唱歌,但不喜跳舞,但希望青年人去跳,可以忘记其他一切,身心愉快,培养集体观念。”不仅把跳舞与身心健康联系起来,而且认为可培养集体观念。王元还推测“不参加跳舞是否与封建思想有关。”[19]夏天温度超过35℃,大家去颐和园游泳,门票只要3分钱[32]。无论如何,当时年轻人有较为丰富的文体生活条件,并不鼓励死读书。

可以看出,在20世纪50年代末以前数学研究所的年轻研究人员日常的吃、住、行都没有多大压力,而且办公室和宿舍很近甚至是一体的,这就为随时进入工作状态和进行学术交流提供了极大的便利。

可以看出,在数学所成立的前四五年,年轻人的选题有一定的自由度,人际关系也相对简单;获得国外的资料虽然不是很方便,但一般总有办法解决;与国际数学界的交流不是很多,但一定程度的国际交流特别是与社会主义阵营的交流还是有的;就数论讨论班而言,由华罗庚这样在国际上有重要地位的领袖数学家带领(10)大约在1956年,华罗庚忙于成立计算技术研究所及其他方面,讨论班已受到一定影响。,在学术把握、资料获得、国际交流方面相比于其他绝大多数讨论班又具有更大的优势;同时,年轻科研人员在经济上不算窘迫,住所和办公场所的设置也颇有利于学术活动的开展。大体上说,这是一种有利于青年人成长和早出成果的学术生态。这种生态,是与当时计划体制密切相关的。学习、研究、生活的条件都在政府的调配下,而研究与学习的具体内容、研究与学习的方式则主要由领袖数学家掌握。这种模式,对基础研究的正面作用,应该还是比较明显的。可惜后来政策和局势发生变化,这种学术生态就无以为继了。

5 数论讨论班的成效

讨论班在相对宽松的学术环境中进行了三四年,期间生活条件较好,学术资源也有一定保障。由于领袖数学家的适当策划和辛勤努力,数论组和数论讨论班不同层次的成员积极配合,青年人在学习和研究方面都得到了较为全面的训练,还使参与成员的语言表达和人际沟通能力得到锻炼。总的来说,效果是相当好的。

在成果方面,从短期看,截止1957年,数论组成员共发表论文12篇,书2册,完成有关哥德巴赫猜想问题的资料一部分。其中越民义主要致力于维诺格柆多夫的三角和法与van der Corput方法的学习与研究,5年来发表文章5篇。对某类三角和得出表示式,并对球内整点估值问题完成论文。王元主要在华罗庚指导下专注筛法的学习和研究。5年来发表论文5篇,主要是利用筛法来处理哥德巴赫猜想及其有关问题,并做出重要推进。比如王元在讨论班进行不到两年就于1955年在筛法方面做出了一项工作。1956年、1957年他先后发表了关于哥德巴赫猜想的(3,4)和(2,3) 的成果,前者在这一问题的缩小殆素数所含素因数具体个数的系列进展中首次改进1940年由布赫夕塔布证明的(4,4);后者曾一度在这一问题的研究上取得领先地位,这使华罗庚感到意外之喜。在闵嗣鹤、柯召为《十年来的中国科学 数学 1949—1959》所写的《数论》部分中,专门有两段介绍王元的系列结果,而该书《总论》的“学术成就”部分也不点名地把王元的(2,3) 作为筛法方面的“代表性结果”。[40]吴方在华罗庚的指导下,将哥德巴赫猜想问题做了推广,改进了维诺格柆多夫中值定理;魏道政完成关于多项式的二重完整三角和的估值的论文。[20]从稍长的时间上看,在数学所参加讨论班的北大学生潘承洞受益很大,王元认为他本质上是华罗庚的学生(11)据魏蕾2020年12月9日下午对王元的访谈。,他继王元之后在哥德巴赫问题上证明了(1,5)和(1,4),并在算术数列中最小素数问题和一类新的素数分布均值问题上取得重要成果[41]。1957年陈景润来所不久,就对华林问题中的g(5) 等做了研究并写成论文。后来陈景润证明哥德巴赫问题的(1,2),更是保持了50多年的领先记录,至今未被超越。[15]1976年美国数学家代表团来中国访问回去后所写的报告中,解析数论被列为1966年止中华人民共和国最强的两个领域之一,陈景润的关于哥德巴赫猜想的工作被作为解析数论领域的代表成就与吴文俊在代数拓扑中多面体的嵌入理论并列。[42]陈景润、王元、潘承洞因哥德巴赫猜想的研究成果共同获得1982年度国家自然科学一等奖。

从人才培养或者说“科学干部”的培养来看,效果是很好的。一方面,两个讨论班为中国解析数论的发展和突破培养了王元、潘承洞、陈景润等有国际影响的数论专家,其中陈和王于1980年、潘于1991年当选中国科学院学部委员(院士)。王元还曾担任数学研究所所长和中国数学会理事长,潘承洞曾担任山东大学校长,都表现出了很好的领导才能。另一方面,后来转变研究方向的成员从事其他研究均成长为各自领域的学科带头人,这与在数论讨论班所受科研训练也是分不开的。如陆启铿1966年提出了常曲率的有界域解析等价于单位超球,并提出了被国际上称道的“陆启铿猜想”,他于1980年当选中国科学院学部委员(院士)。在理论联系实际号召下,越民义、吴方从数论方向改行到排队论研究,1976年美国数学家代表团报告认为中国在这一领域的工作已能很快达到前沿([42],1页)。越民义也被誉为中国运筹学的开拓者之一,曾任中国数学会运筹学会第二届理事长[22];吴方曾担任中国科学院应用数学研究所所长[43]。魏道政调入中国科学院计算技术研究所工作后,担任设计二组组长,领导小组成员黄鸿慈、崔俊芝等完成了刘家峡大坝的应力分析计算任务,他在容错计算、计算机辅助测试、可测性设计等领域中做出了系统性的、创造性的重大贡献,是我国这一领域的开创者和学术带头人之一。[44]许孔时曾任中国科学院软件研究所所长,是最早把编译系统引进国内的计算机专家,他将“software”一词译为“软件”,被誉为中国软件事业的先驱者和开拓者。[45]

6 结 语

数学所两个数论讨论班的开始时间有先有后。“数论导引”讨论班的活动时间为1953年10月上旬至1956年。“哥德巴赫猜想”讨论班的主要活动时间为1954年初至1957年“反右”之前,并在“反右”之后仍延续了一年甚至更长时间,但其活动在1956年下半年已不如之前正规。陈景润没有赶上“数论导引”讨论班,但确实参加了“哥德巴赫猜想”讨论班后期的活动。数学所数论讨论班讲究数学知识和方法的学习,培养打破沙锅问到底的探究精神和自主工作的能力,也在一定程度上瞄准具体问题的解决。这既为培养人才,也为催生成果。但相对而言,培养人才重于催生成果。

数论讨论班的开办是国家计划体制下数学所科研工作的一部分,属于为党和国家培养科学干部的范畴。一方面,在吃、住、行、文献资料等物质层面,当时国家的计划体制为研究人员提供了较为稳定的保障和相对优厚的待遇,同时也在政治学习、社会服务等精神层面对人才进行教育,以适应国家对智力资源的主导。在业务方面,当时的计划体制对纯理论研究尚未规定很具体的研究内容和目标,数论方面由华罗庚这样的领袖数学家做主制定具体规划,确定了务实的科研目标。同时,它有一定灵活性,允许有一定基础的青年数学家单干,如1954年就有一个研究课题“某种类型的除数问题”由越民义自己做[23]。而对于研究还未入门的人员,则采用了较为先进的讨论班制度进行培养,在内容上除顺应当时“一边倒”外交政策下学习苏联的潮流外,也能够兼收并蓄欧美的数论成果和方法。数论讨论班的研究计划后来成为国家数学规划的一部分。在讨论班中,华罗庚的学术引领和把握,越民义的日常工作和承上启下作用,讨论班成员的积极配合,有利于讨论班学术活动的顺利进行。可以说,讨论班成员形成了学识、年龄和资历上的梯队结构,有利于良性互动,所以能在三四年之内就产出了一批有份量的成果,培养了一批人才,这有其必然性。

另一方面,国家计划体制下培养干部的目标,也使得当国家的形势和政策发生变化,对科技规划进行修改和调整时,研究人员在更大领域之间的转行成为自然之事。1957年以后数论组和数论讨论班的成员纷纷转行,讨论班制度没有很好地贯彻和完善下去,未能发挥更大的作用。

虽然1957年的“反右”运动影响了知识分子的积极性,1958年开始出现了对基础研究特别是数论等抽象性很强的理论学科很不利的形势,数学讨论班变得无以为继,但讨论班已打下的基础仍在以后得以体现其效用。王元在哥德巴赫猜想研究上的率先成功,提高了中国数学家在数论研究上的信心,同时也表明在哥德巴赫猜想问题上仍存在研究空间,这具有承先启后的意义。潘承洞较早就在数学所参加讨论班,得到了一些在北京大学不容易得到的知识、方法和训练。1961年从北京大学研究生毕业后,潘承洞到山东大学工作,在这里意外地获得一个相对有利的小环境(12)当时潘承洞的研究工作得到了山东大学领导的支持,这一点我们将另文做具体的讨论。。借助与王元密切的学术交流,潘承洞得以发挥自己的才智,在解析数论上取得重要突破。由华罗庚选拔的陈景润进入数学所时,数论讨论班已进入尾声,他只参加了“哥德巴赫猜想”讨论班后段的活动。此后他以其个人的顽强特质坚持钻研难题,终于把对哥德巴赫猜想的研究成功推进了一大步,成为到目前为止仍未超越的最佳结果。陈景润的这项工作可能与其个人特质的相关性要大很多,但无疑也曾得益于讨论班的熏陶,和王、潘二位成功先例的激励以及与他们的若干交流。

总的说来,20世纪50年代中国科学院数学研究所的数论讨论班,其早期和中期的活动大体上处于相对较好的学术生态中:政府的计划体制为年轻人提供了相对较好的生活和工作条件,使他们可以比较安心地从事研究,便于从生活状态较快地转入工作状态。同时,这一体制并没有特别强调要对学术研究的细节在事先做很具体的规定,数学家有较大的自由度。当时,数论讨论班在学术上由大师引领和掌控,团队成员形成了良好的互动结构,具有相对和谐的集体协作气氛,学者之间具有相对畅通的学术交流网络。这为解析数论培养了一批年轻的人才,也产生了一批有份量的成果。可惜,后来政策和形势发生很大的变化,讨论班趋于消散,一些人才未能在原来的专业上充分发挥作用。但是,部分在讨论班接受过训练和熏陶的青年学者,如王元、潘承洞、陈景润等,充分利用现有的有限条件,凭借对专业的热爱和自己的毅力,顽强地投入到解析数论的研究中,并先后取得一系列重要成果。王、潘、陈等在解析数论上取得成就的过程,虽各有其特色,但并未脱离基础研究发展的通例。其中的启示,还待进一步总结。

致 谢清华大学档案馆科技档案部李运峰主任、中国科学院自然科学史研究所田淼研究员提供宝贵资料,中国科学院数学与系统科学研究院贾朝华研究员,中国科学院自然科学史研究所郭金海研究员、孙烈研究员提供宝贵意见,谨致谢忱。