呼伦贝尔地区藏传佛教本土化与边疆社会*

2023-10-25陈华伟

陈华伟

(中央民族大学 历史文化学院 北京 100089)

[内容提要] 呼伦贝尔草原既是蒙古人丰美的牧场,也是蒙古文化重要的承载地。明清时期,随着额鲁特、喀尔喀、布里亚特蒙古人和科尔沁蒙古杜尔伯特部的迁入,他们将藏传佛教带到了呼伦贝尔地区。藏传佛教在呼伦贝尔地区与萨满教斗争的过程中吸收萨满教因素,并与其他宗教信仰共存中逐渐本土化,积极适应呼伦贝尔地区的地理环境和民俗风情。藏传佛教为维系边疆局势的稳定和边疆社会的发展起到了重要的作用。

一、引 言

呼伦湖和贝尔湖孕育了呼伦贝尔大草场。呼伦贝尔统辖区域随着历史发展多有变迁,元明时期呼伦贝尔纳入国家政权管理之下,康熙时始设总管、副都统等官职,到雍正时,呼伦贝尔草原已形成五翼、十七个旗的政治格局。历史上呼伦贝尔统治区域牵涉清朝呼伦贝尔总管辖区、黑龙江副都统辖区、墨尔根副都统辖区、齐齐哈尔副都统辖区。今天呼伦贝尔市管辖14个旗市区,其中有海拉尔区和扎赉诺尔区,还有满洲里市、扎兰屯市、牙克石市、根河市、额尔古纳市等五个市,以及阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗等七个旗,考虑到历史与现实地域变迁的情况,本文采用呼伦贝尔地区来界定该地域。呼伦贝尔地区藏传佛教文化资源丰富,值得深入研究,以揭示藏传佛教在该地区传播的本土化过程和特征。

明朝时期,阿勒坦汗(俺答汗)接受藏传佛教,之后呼伦贝尔地区哈萨尔人亦开始宗奉该教①孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第137页。,但这个时期的史料记载较少。到了清代,清廷推动蒙古部落迁入呼伦贝尔地区,藏传佛教再次兴盛。孛·蒙赫达赉和阿敏著的《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》一书研究了呼伦贝尔地区藏传佛教和萨满教的历史,涉及明清以来藏传佛教的传播历史,但未能深入探讨蒙古部落迁入与召庙建设的关系,也没有进一步研究呼伦贝尔地区藏传佛教本土化特征及其影响下的边疆社会。另外,内蒙古自治区社会科学历史所编写的《蒙古族通史》、曹永年主编《内蒙古通史》、义都合西格主编《蒙古民族通史》,这些蒙古通史着眼于蒙古历史的研究,呼伦贝尔地区藏传佛教的内容涉及较少。关于内蒙古藏传佛教史的专著,有德勒格著的《内蒙古喇嘛教史》,德勒格和乌云高娃编著的《内蒙古喇嘛教近现代史》,乔吉著的《蒙古族全史·宗教卷》和《内蒙古寺庙》,胡日查著《清代蒙古寺庙管理体制研究》和《清代内蒙古地区寺院经济研究》等,这些专著主要研究内蒙古自治区藏传佛教的历史,对于呼伦贝尔地区的情况缺乏系统的研究。本文主要着眼于研究呼伦贝尔地区藏传佛教随各蒙古部落传入的过程与召庙修建,分析呼伦贝尔地区藏传佛教本土化特征,以及藏传佛教召庙群维系下的边疆社会,以期对我国边疆宗教事务管理提供借鉴。

二、藏传佛教在呼伦贝尔地区的传播与发展

16世纪,阿勒坦汗(俺答汗)势力在蒙古地区崛起,引藏传佛教入蒙古地区以巩固其统治,完成了政权“政教合一”的历史进程。藏传佛教在蒙古各部广泛传播,对牧民社会生活和风俗习惯产生了深刻影响。最初驻牧呼伦贝尔地区的哈萨尔人接受藏传佛教,但后来迁出。之后,新巴尔虎人迁入呼伦贝尔地区,继续传播藏传佛教。②孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第137页。但这个时期史料记载较少,难以详考。呼伦贝尔地区再次成为藏传佛教兴盛的重镇,是在清朝建立之后,研究发现,呼伦贝尔地区藏传佛教传播主要由四支蒙古部落迁入完成,这四支蒙古部落分别是额鲁特部、喀尔喀部、布里亚特部③呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2317页。和杜尔伯特部④吴宝柱、何日莫奇:《黑龙江蒙旗旗寺》,《内蒙古社会科学》(汉文版)2003年第5期,第15页。。

额鲁特因地域关系接受藏传佛教较晚,直到十七世纪满珠习礼呼图克图(即察纲诺们汗)亲自拜会额鲁特四部联盟领袖拜巴噶斯,规劝其信奉藏传佛教。拜巴噶斯被劝服,决定“出家当朵内(贵族喇嘛)”⑤马汝珩、马大正:《厄鲁特蒙古喇嘛僧咱雅班第达评述》,《新疆大学学报》(哲学社会科学版)1982年第3期,第37页。,最后因部众反对,而决定将义子咱雅班第达度化出家,这成为藏传佛教传入额鲁特之始。清朝经营西部边疆,将额鲁特人分两次迁入呼伦贝尔地区。额鲁特人世代逐水草而居,素重藏传佛教,“本其固有之黄教信仰,准其部人披剃为喇嘛,并免其当兵充役之义务,其法令生男二人,其一必为喇嘛,三四男者,一人或二人出家任便。”⑥全国图书馆文献微缩复制中心编:《内蒙古史志》第41册,新华书店北京发行所,2002年,第140页。额鲁特人在今鄂温克旗伊敏苏木沿着伊敏河建立一个旗,并在下辖的两个佐各建立一座喇嘛庙。随着后续额鲁特人的迁入,“信奉喇嘛教者达到2950人左右”⑦呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2317页。,并建立了一系列召庙(见表1)。

表1 额鲁特人建立的召庙一览表① 呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2321页。吴宝柱、何日莫奇:《黑龙江蒙旗旗寺》,《内蒙古社会科学》(汉文版)2003年第5期,第15~17页。何日莫奇:《黑龙江的依克明安蒙古部》,《内蒙古社会科学》2002年第2期,第37~41页。吉林大学边疆考古研究中心、黑龙江省文物考古研究所:《黑龙江省富裕县依克明安旗遗址考古调查报告》,《北方文物》2014年第3期,第40~46页。少布:《依克明安旗大智寺考》,《黑龙江民族丛刊》1992年第4期,第88~91页。姜黎:《黑龙江依克明安旗始末》,《北方文物》1986年第7期,第103~107页。

呼伦贝尔地区藏传佛教传播的第二支力量是喀尔喀蒙古人。喀尔喀蒙古首领阿巴岱曾亲赴西藏,谒见达赖喇嘛,“请藏经归漠北,部众智而汗之,遂世好土谢图汗”②〔清〕魏源:《魏源全集》第3卷,岳麓书社,2005年,第100页。。可见,喀尔喀蒙古贵族为了政治地位与权力巩固,主动与藏传佛教融合,实现了“政教合一”。康熙就曾在诏书中称:“喀尔喀诸汗、贝子皆供奉尔喇嘛,信尔之教,而尊崇道法。”③《清圣祖实录》卷114,康熙二十三年二月庚子,《清实录》第5册,中华书局,1985年,第179页。笃信藏传佛教的喀尔喀蒙古车臣汗部巴尔虎蒙古人迁居哈拉哈河东岸、乌尔逊河、呼伦河两岸、克鲁伦河下游两岸和海拉尔河下游,逐渐形成两翼八旗。这两翼八旗蒙古人在迁居过程中带来以仓格隆为首的“157名喇嘛”④呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2317页。,其中有7名高阶喇嘛称楞格。喀尔喀蒙古人虔诚信教,因此在未建寺庙之时就请来《甘珠尔》经奉诵,代代相传,至今储藏经文的地方被称为甘珠尔花。乾隆四十八年(1783年),新巴尔虎八旗等地的“官员、军队、喇嘛们”⑤文史资料委员会:《内蒙古文史资料》第45辑,内蒙古人民出版社,1997年,第188页。主动向清廷请示,想要建立寺庙以供奉《甘珠尔》经。经乾隆帝同意后,在新巴尔虎八旗统治中心区域博彦图布力建设甘珠尔庙。后经过历代修缮,形成规模庞大的甘珠尔庙群。该庙被乾隆赐名“寿宁寺”,系官庙,成为该地区的中心庙宇,并以甘珠尔庙为中心形成具有地域特色的召庙群(见表2)。

表2 喀尔喀蒙古人建立召庙一览表① 呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2319~2322页;孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第336~345页。

表3 布里亚特蒙古人建立的寺庙一览表② 呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996 年,第2319~2322 页;孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第322~345页。

表4 黑龙江省杜尔伯特部所建召庙一览表① 波·少布:《杜尔伯特草原喇嘛寺庙考》,《黑龙江民族丛刊》1991 年第2 期,第91~93 页;吴宝柱、何日莫奇:《黑龙江蒙旗旗寺》,《内蒙古社会科学》2003年第5期,第15~17页。

呼伦贝尔地区藏传佛教传播的第三支力量是布里亚特人。18世纪初,150位藏蒙喇嘛教僧人到布里亚特蒙古人中传教,并涌现出藏族喇嘛确吉·阿旺普措,他居住在色楞布里亚特,致力于传播藏传佛教。此后,布里亚特人笃信藏传佛教热情到蒙藏寺庙学习,并出现布里亚特蒙古佛教最高领袖第一世堪布喇嘛丹巴多杰咱雅耶夫。布里亚特蒙古人还建立起“萨图斯基(Sartu lsky)寺(1707年)、宗果斯基(Tsongo lsky) 寺(1730 年)和古斯诺色斯基(Gusinoozersky) 寺(1741 年)”①〔俄罗斯〕娜塔莉亚·波索克耶娃著,端智译注:《俄罗斯布里亚特地区藏传佛教寺院的曼巴扎仓》,《中国民族医药杂志》2009年第4期,第55~57页。等藏传佛教寺院。由于边境地区形势变化,一部分布里亚特蒙古人迁徙到锡尼河草原,随着移民逐渐增多,这些牧民形成一个旗八个苏木。布里亚特人之前已经接受喇嘛教信仰,迁入后即建立喇嘛庙,并举办宗教活动。布里亚特蒙古人与额鲁特蒙古人逐渐融合,其建立的召庙现多分布在呼伦贝尔鄂温克旗。

另外,还有杜尔伯特部迁徙到呼伦贝尔草原驻牧,后来因地域变化属于今天杜尔伯特蒙古族自治县,从历史上来讲,这一区域应属于研究呼伦贝尔地区藏传佛教传播的地域范围。科尔沁蒙古杜尔伯特部于明朝嘉靖二十六年(1547年)迁牧于呼伦贝尔草原,后游牧于大兴安岭以东草原。杜尔伯特部在卫拉特蒙古时即皈依藏传佛教,迁牧呼伦贝尔地区后,即兴建召庙,前后修建“喇嘛寺庙12所”③波·少布:《杜尔伯特草原喇嘛寺庙考》,《黑龙江民族丛刊》1991年第2期,第91~97页。。

由于清廷国家政策的鼓励和边疆局势的演变,随着各支蒙古部落的迁入,藏传佛教在呼伦贝尔地区迅速传播,其召庙形成以各旗首庙为中心的召庙群体系,这些经过清廷敕封的召庙,都会由政府拨给经费,“将拨给索伦左翼广慧寺之香火银十二两,交付笔帖式巴图尔解往;拨给右翼光极寺之香火银十二两,交付笔帖式贵全解往;拨给新巴尔虎八旗寿宁寺之香火银十二两,交付笔帖式达木迪恩苏荣解往;又拨给原乌里雅苏台将军杜(嘎尔)自资修建德信寺之香火银十二两,交付笔帖式达木迪恩苏荣解往;拨给厄鲁特福荟寺之香火银十二两,交付笔帖式达木津车棱解往。”①国家清史编纂委员会数字图书馆:《为领取所属五座寺庙香火事致索伦巴尔虎厄鲁特总管札文》,光绪三十一年四月十日,呼伦贝尔副都统衙门档案,光绪三十一年呼伦贝尔副都统衙门左司档册,档案号:501-01-0007-254,分序号:445。在清廷支持下,这些召庙群成为维系呼伦贝尔地区牧民精神生活的宗教场所,其经济功能为稳定边疆发挥了不可或缺的作用。

三、呼伦贝尔地区藏传佛教传播的本土化特征

自藏传佛教在内蒙古地区传播以来,清廷大力兴教,呼伦贝尔地区藏传佛教也逐渐臻于至盛,“呼伦贝尔全境,喇嘛人数约有三千余人,所有喇嘛概不娶妻,除每年会期赴庙讽呗外,大抵均随其父母兄弟营游牧生活。而人民之信仰喇嘛,必虔必诚,殆视如第二生命焉。”②全国图书馆文献微缩复制中心编:《内蒙古史志》(第41册),新华书店北京发行所,2002年,第142页。通过研究相关史料,笔者归纳出呼伦贝尔地区藏传佛教传播的三个本土化特征:

(一)藏传佛教在与萨满教斗争中实现本土化

萨满教是呼伦贝尔地区人们的原始信仰宗教,“萨满教,亦称黑教,一作巫教。索伦、达呼尔、陈巴尔虎及鄂伦春数族,皆信奉是教。”③全国图书馆文献微缩复制中心编:《内蒙古史志》(第41册),新华书店北京发行所,2002年,第142页。藏传佛教传入之后,与当地政权结合,严厉禁止萨满教,“萨满教被禁止,血祭亦被废除……”④曹永年:《蒙古民族通史》(第3卷),内蒙古大学出版社,2002年,第379页。,萨满教遭到沉重打击,“萨满教由过去的‘国教’地位一落千丈,被迫转入到纯民间的窄小范围内,处于一种无奈、妥协和半地下的活动状态之中。”⑤孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第195页。

新巴尔虎人迁入呼伦贝尔地区后,“他们的人口占呼伦贝尔全境人口的一半以上,使喇嘛教在呼伦贝尔地区又占据了主导地位。”⑥孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第197页。但是,这并不意味着藏传佛教完全占据了人们的精神空间,萨满教依然有自己的坚定信众,“萨满教在陈巴尔虎人中具有牢固的社会基础和超长的顽固性,在封建统治阶级的限制和喇嘛教的逼迫下,非但没有彻底屈服和被消灭掉,反而与被称为‘黄教’的喇嘛教进行了长时间顽强的斗争,成为蒙古族中保持萨满教余脉和最后一个信仰喇嘛教的部落。”⑦孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第197页。藏传佛教与萨满教两大宗教势力缠斗,直到清朝光绪年间还在进行,“清朝光绪年间曾从西藏来一位名叫达木丁的大喇嘛,欲在呼伦贝尔地区消灭萨满教。先后在新巴尔虎左、右两旗取缔萨满教未果。”⑧呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2354页。最终,藏传佛教在呼伦贝尔地区铲除萨满教的努力没有成功,“索伦人(鄂温克人)、达斡尔人和陈巴尔虎人……他们也始终坚守着传统的萨满教信仰。”①孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第195页。由于这些蒙古部落坚守其萨满教信仰,形成“呼伦贝尔之宗教,可分两方面观察,如新巴尔虎部及额鲁德部信奉喇嘛教,而索伦部、达呼尔部及陈巴尔虎部,则信奉萨满教。”②全国图书馆文献微缩复制中心:《内蒙古史志》(第41册),新华书店北京发行所,2002年,第140页。因此,藏传佛教在呼伦贝尔地区传播过程中,显示出了其策略的灵活性,逐渐吸收了萨满教的一些仪式,“祭敖包时,改由喇嘛念经,再不用巫师跳神了。在祭火时,喇嘛僧们也利用萨满教优美的诗篇,加以改编”③赵云田:《清代蒙古政教制度》,中华书局,1989年,第20页。,本属于萨满教祭祀鄂博的活动,也由喇嘛来念经,“而其崇祀鄂博,列为重典。……合祀鄂博在海拉尔河北山上……祭时喇嘛诵经,鼓钹兢作,先绕鄂博三周,且绕且诵,官民随之……”④全国图书馆文献微缩复制中心:《内蒙古史志》(第41册),新华书店北京发行所,2002年,第139页。。

藏传佛教、萨满教长期共存,斗争又交融,使得两教在呼伦贝尔地区呈现出非常独特的宗教现象,“萨满病重时,有的也请喇嘛念经、医病(吃喇嘛所配的药)……”⑤燕京、清华、北大1950年暑期内蒙古工作调查团:《内蒙古呼纳盟民族调查报告》,内蒙古人民出版社,1997年,第20页。,藏传佛教调整传教策略收到很好的效果,呼伦贝尔牧区的鄂温克人在与蒙古人来往过程中接受了藏传佛教信仰,“居住在牧区的鄂温克人与蒙古族经常交往,因而也受到喇嘛的某些影响。人患疾病、牲畜遭疫偶尔也请喇嘛念经治病或免除畜疫。有些人死后不请萨满跳神,而请喇嘛念经送葬”⑥呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2354页。,甚至在藏传佛教和萨满教的影响下,呼伦贝尔地区出现了一批双重信仰的人,“经过长期的磨合和相融,萨满教与喇嘛教在呼伦贝尔大地上也培养了许多具有双重信仰的人。”⑦孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第402页。近代以来,宗教本土化趋势加强,“在莫日格勒河地区的鄂温克人当中,普遍存在萨满教、喇嘛教和东正教三种宗教信仰并存的现象……”⑧孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第386~387页。。藏传佛教长期在呼伦贝尔地区传播,并努力调整以适应当地的民俗状况,甚至在其衰落时期仍保持基本的信众,其本土化策略取得了显著的效果。

(二)藏传佛教在与其他宗教共存中实现本土化

清朝前期,清廷不允许汉民越境到蒙古地区垦荒,但是在雍正年间,修建呼伦贝尔城,汉民迁徙至此,随之带来了中原地区的宗教信仰,“清雍正十二年(1734年),修筑呼伦贝尔城,内地汉族工匠、郎中相术、三教九流七十二行纷至沓来,汉族人口比例逐年上升,道教的传播和道教信徒也随之增加。”⑨呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2333页。到光绪年间,清廷改变国策,实行放垦政策,“光绪三十三年以后,改用屯田实边主义”⑩孔源:《晚清中俄东部边界安全角势变化与呼伦贝尔新政》,《国际政治研究》2016年第1期,第139页。,其他民族纷至沓来,呼伦贝尔地区出现了多种宗教并存的局面。

经过多年的传播与发展,呼伦贝尔地区的藏传佛教成为联系各族人民的文化信仰纽带,“是汉、藏、蒙、锡伯、柯尔克孜族等多民族宗教信仰和文化交流的重要纽带,也是多民族团结和谐的情感桥梁。”⑪王佳:《当代东北地区藏传佛教现状调查》,《黑龙江民族丛刊》2015年第2期,第186页。藏传佛教重要节日千灯节,本来是喇嘛们祭祀宗喀巴大师诞辰和圆寂的庆典节日,如今已成为藏族、蒙古族、达斡尔族等民族的盛大节日。而汉传佛教的腊八节,本来是纪念佛祖释迦牟尼成道的节日,如今也成为中华民族重要的节日庆典。呼伦贝尔地区藏传佛教的庙会,是各族人民的共同节日,“庙会为呼伦贝尔各部人民之最要礼节……”①全国图书馆文献微缩复制中心:《内蒙古史志》(第41册),新华书店北京发行所,2002年,第153页。 孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第422页。。清嘉庆元年(1796年),呼伦贝尔驻军营盘附近修建的关帝庙里,就体现了很强的藏传佛教特色,庙里“悬挂蒙古文牌匾、内藏蒙古文经卷……”②呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2333页。。海拉尔佛教会成立时,为选定成立日期还要“照顾蒙古族佛教(藏传佛教)徒信仰习惯”③呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2331页。。而呼伦贝尔地区藏传佛教也受到其他宗教的影响,最有代表性的汗庙,亦称“神庙”和“仙庙”,供奉着“五帝君”④孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第423页。;农乃庙,也称“阿利娅布鲁尔庙”“娘娘庙”,供有送子娘娘⑤孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第424页。;最有名的格萨尔庙,又称“老爷庙”,庙里供奉着“关公塑像,还有马童和马的塑像,关公塑像约5尺多高,旁边有他结义兄弟们的画像。该庙的主要活动是祭祀关公——关老爷,这也反映了蒙汉民族在宗教上的交流和融合”⑥孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第425页。。另外,藏传佛教寺庙里也出现关帝庙和龙王庙,“(大智寺)院墙外东北角有关帝庙一座,西南方向一华里处的龙王庙也都是大智寺的附属建筑……”⑦吴宝柱、何日莫奇:《黑龙江蒙旗旗寺》,《内蒙古社会科学》(汉文版),2003年第5期,第17页。从这些例子可以看出,藏传佛教在呼伦贝尔地区传播过程中,充分与本地的民族因素结合,在多宗教共存中融合其他宗教因素,推动其本土化进程。在推动本土化进程上,喇嘛们甚至更加务实地将外族的英雄也供养起来,“这里(召庙)还供奉有许多喇嘛教派认为值得纪念宣扬的英武‘神灵’的灵位,如关云长‘关老爷’和圣祖成吉思汗等,这也是喇嘛教注重入乡随俗问题的一个例证。”⑧孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第417页。

(三)藏传佛教召庙形制的本土化

呼伦贝尔地区主要是草原,地势较为平坦,又缺乏砖石材料,这就影响到藏传佛教召庙的修建。藏传佛教积极适应当地环境,作出适当的调整,“藏传佛教传入蒙古地区后,没有强制要求喇嘛寺庙必须与青藏高原的藏寺寺庙完全一样,而是允许各地因地制宜地建设寺庙,这种变通方法也体现了喇嘛教入乡随俗的宽容态度及适应了适者生存的需求。”⑨孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第347页。这样一来,呼伦贝尔地区很少见到在西藏常见的藏寺寺庙。

呼伦贝尔地区藏传佛教召庙既受到藏传文化的影响,也深受中原文化的影响。因此,呼伦贝尔地区藏传佛教召庙有很多汉式寺庙,“汉式寺庙在呼伦贝尔地区的喇嘛寺庙中占多数,又称‘中原式’或‘中国内地式’建筑。”⑩孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第347页。像索克钦西庙、索克钦东庙和马哈兰扎庙都是中原式建筑的庙宇○1全国图书馆文献微缩复制中心:《内蒙古史志》(第41册),新华书店北京发行所,2002年,第153页。 孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第422页。,尤其典型的是召庙形制出现较多的是“汉藏结合式”,“汉藏结合式的建筑在呼伦贝尔地区的喇嘛寺庙中分布也较多,其特点是以汉式建筑为主,局部采用了藏式建筑风格。这类寺庙在主体结构上采用中原地区传统的木结构梁架,顶部也是‘歇山顶’式的大屋顶,并且将数个殿宇连为一体形成‘勾连搭’,在组合中又结合了许多藏式建筑的特点,以适应宗教活动的需要。”①孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第348页。这些召庙的修建方式也体现了藏传佛教本土化。藏传佛教的这些变化显示了其在呼伦贝尔地区传播过程中策略的务实性,反过来也推动了藏传佛教在呼伦贝尔地区多种宗教中占据了主导地位。

为了获得更好的传播效果,将藏传佛教传入呼伦贝尔地区的牧民家中,藏传佛教甚至将寺庙建在蒙古包里,这就出现了更适应呼伦贝尔草原的蒙古包庙。蒙古包庙成为呼伦贝尔地区藏传佛教本土化的又一种典型的表现形式,“蒙古式的庙宇实际上就是蒙古包庙,在没有固定的砖木结构建筑之前,草原上的佛事活动大都是在蒙古包小庙中进行的,如甘珠尔庙的前身就是一座蒙古包寺庙……住在蒙古包中的巴尔虎喇嘛都说还是这样方便,这也是喇嘛教与游牧生活相结合的一个例证。有了固定寺庙之后,有时各寺庙也组成流动蒙古包寺随所属牧民迁徙游牧,以方便牧民拜佛祈愿和加强与信教群众的联系。”②孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第348页。极具地域特色、戒律森严的藏传佛教,在呼伦贝尔地区传播过程中,既与当地民情妥协,又适当吸收其他宗教因素,这样灵活推动呼伦贝尔地区藏传佛教臻于至盛,“尤其在十六世纪格鲁派兴起以后,藏传佛教远传至蒙古、汉地,一度享有高度荣宠。”③林士铉:《清代蒙古与满洲政治文化》,台北“国立”政治大学历史系出版,2009年,第150页。

四、呼伦贝尔地区藏传佛教召庙群维系下的边疆社会

自阿勒坦汗(俺答汗)接受藏传佛教以来,蒙古各部王公贵族主动皈依,并大建寺庙,大力兴教,促使“喇嘛属于特殊阶级”④刘义强:《满铁调查》(第1辑),中国社会科学出版社,2015年,第294页。。藏传佛教在呼伦贝尔地区传播的过程中,蒙古各部落上层人士起到了至关重要的作用,他们顺应清廷的羁縻政策,大兴藏传佛教,以此巩固自身的利益。牧民们热衷修建寺庙,喀尔喀蒙古人供奉《甘珠尔》经,遂向清廷申请建立寺庙,乾隆皇帝不但诏准,还给寺庙赐名“寿宁寺”,后历经嘉庆、道光、咸丰等朝兴建,成为蒙古地区规模最大的召庙群。额鲁特人初入呼伦贝尔草原,就修建了乌吉苏木庙和寨苏木庙两个苏木庙。至乾隆五十年(1785年),额鲁特人修建了额鲁特旗庙,布里亚特蒙古人修建布里亚特旗庙。呼伦贝尔地区牧民们修建了一系列旗庙,如正黄旗旗庙、镶黄旗旗庙、镶红旗旗庙、呼和庙、索伦右翼四旗旗庙、锡尼河庙、富裕正洁寺等。这些旗庙形成各自统辖的召庙群系统,如甘珠尔庙召庙群、富裕正洁寺召庙群等(见表5),这些召庙群在政治、经济、文化和医病等方面发挥了积极作用。

表5 呼伦贝尔地区各旗旗庙一览表① 呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2319~2322页。

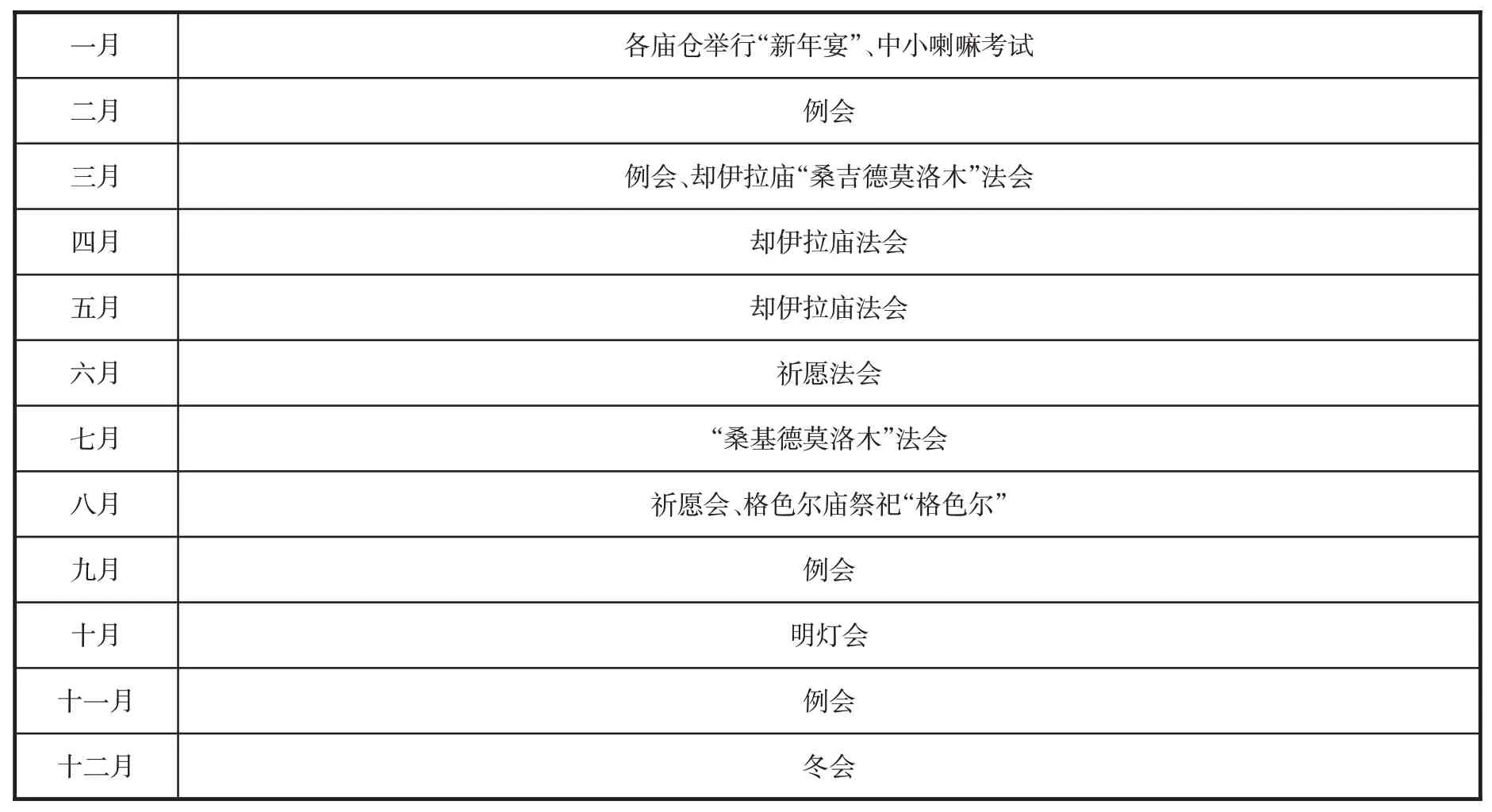

呼伦贝尔地区的蒙古王公贵族们为维持家族势力的需要,热衷兴建家庙,著名的家庙有杜尔伯特部的光福寺、福善寺。光绪十三年(1887年),乌日图那顺为纪念其父蒙古八旗将军都噶尔的功德兴建家庙,并被光绪帝赐名“德孚寺”。呼伦贝尔地区民众衷心信奉喇嘛教,在居住地兴建屯庙,如兴经寺、天佛寺、福祥寺等召庙,形成只要有牧民居住的地方,就有召庙香火供奉。经过长期传播,呼伦贝尔地区形成旗有旗庙、佐庙,家有家庙,屯有屯庙的召庙群系统。由于呼伦贝尔草原地形特殊,牧民居住得十分分散,就以这些召庙群形成了一个又一个的经济活动中心。召庙有独立的庙产,具有强大的经济实力,“由于清朝皇帝的赏赐、蒙古王公的赠产、一般信徒的布施,寺庙经济迅速膨胀。喇嘛庙不仅占有大量的草场、牲畜,还有大量庙丁供其役使,于是逐渐形成了独立的寺庙经济。”②内蒙古自治区社会科学院历史所编写组:《蒙古族通史》(上册),民族出版社,2001年,第1174页。召庙的建立改变了牧民迁徙的生活方式,形成了经济上的向心力。召庙也顺应这个需求,既从信仰上承担宗教活动,又利用自身实力组织经济活动,这个表现形式就是庙会。召庙基本上从每年的一月起,每月都有各种祭祀活动,满足信徒们的精神需要。如呼伦贝尔地区重要召庙甘珠尔庙一年到头都有宗教活动,供信徒们聚集活动(见表6)。

表6 甘珠尔庙一年中的宗教活动① 呼伦贝尔盟史志编纂委员会:《呼伦贝尔盟志》(下辑),内蒙古文化出版社,1996年,第2325页。

在组织宗教活动的同时,庙会成为召庙最重要的经济活动场所,“喇嘛庙不仅成为草原上的宗教信仰中心,而且变成了经济、文化、艺术和医病的中心。寺庙在呼伦贝尔地区没有变成政教一体的政治中心,这也是与藏传佛教在西藏有所不同的地方之一。寺庙是呼伦贝尔草原上的经济中心,主要体现在庙会活动上,如著名的甘珠尔庙会便是一大例证。”②孛·蒙赫达赉、阿敏:《呼伦贝尔萨满教与喇嘛教史略》,民族出版社,2013年,第349页。甘珠尔庙会影响巨大,吸引着附近的商人和牧民参与,“寿宁寺地方每年之集市,齐齐哈尔、布特哈及多伦诺尔、乌兰哈达、喀尔喀蒙古、各札萨克、旗民、喀尔喀蒙古、俄罗斯等所有商人,原先均于八月初一日集会贸易,年已旷久。”③国家清史编纂委员会数字图书馆:《为照原定八月初一日始在寿安寺举行法会并集市贸易事致新巴尔虎左右翼总管札文》,光绪三十一年六月二十日,呼伦贝尔副都统衙门档案,光绪三十一年呼伦贝尔副都统衙门左司档册,档案号:501-01-0007-300,分序号:462。从史料记载来看,甘珠尔庙会的作用早已超过了蒙古牧民的范围,甚至影响到与俄罗斯的贸易,“整个呼伦贝尔地区的商人、牧民,齐齐哈尔、赤峰、锡林郭勒、哲里木以及岭东的布特哈、莫力达瓦等地的商人和消费者也前来参加交易,上海、北京、天津、奉天(今沈阳)的货物也直销于此。到清末,俄罗斯商人也参与进来,专设俄国商摊。”④孔源:《晚清中俄东部边界安全角势变化与呼伦贝尔新政》,《国际政治研究》2016年第1期,第140页。

鸦片战争以后,清廷边疆危机加深。呼伦贝尔地区的地理位置越来越重要,关乎边疆局势的稳定,“呼伦贝尔为黑龙江西边门户,外蒙古尾闾,有屏蔽省城,控制喀尔喀之势。”⑤宋小濂:《宋小濂集》,吉林文史出版社,1989年,第99页。因此,呼伦贝尔地区在地缘政治上变得越来越重要,“军事上长期被忽视的呼伦贝尔,随政治形势变化重新成为中俄交锋的关键地带,继而内蒙古东四盟和呼伦贝尔也被纳入同一个安全视域上。从康熙时期到清末,在官方视角下,这个区域从边防要地转为宁静之地,最终又转为牵一发而动全局的冲要之地,通过观念的转变,体现的则是地缘政治的动态变化。”①孔源:《晚清中俄东部边界安全角势变化与呼伦贝尔新政》,《国际政治研究》2016年第1期,第142页。

由于呼伦贝尔地区特殊的地理位置,地接外蒙古与俄国,这就使得以召庙为中心的庙会有了国防安全的作用。清朝护理副都统宋小濂曾经撰写《寿宁寺市场记》,抒发个人对于甘珠尔庙集市国防意义的解读,“……呼伦贝尔同蒙旗之间的经济交往中心和呼伦贝尔八旗民众最重要的城市,不是海拉尔,也不是新近崛起的满洲里车站,而是寿宁寺。”②孔源:《晚清中俄东部边界安全角势变化与呼伦贝尔新政》,《国际政治研究》2016年第1期,第140页。寿宁寺的庙会,吸引远近商民前来贸易,甚至维系与俄国、外蒙古的贸易关系。这样一来,以寿宁寺为代表的庙会,就具备更深刻的边疆意义。这样的集市以召庙为中心,以庙会为载体,大大小小的召庙形成一个又一个经济中心,维系着呼伦贝尔牧区人民的经济活动和物质生活,也形成了具有牧民特色的召庙集市。集市贸易丰富着边疆牧民物质生活的同时,吸引外国人前来贸易,也维系着与国外的经济关系,但因外国人频繁走动,也就引起国家安全方面的问题。今天,呼伦贝尔地区仍是边疆重镇,关乎国家的边疆安全,只是藏传佛教早已不是当年的兴盛局面,但依然有一定的民间影响。

五、结 语

呼伦贝尔地区藏传佛教的传播与清廷稳定边疆局势有着密切的关系。四支蒙古部落先后被清廷迁入呼伦贝尔地区,既稳定了蒙古内部的形势,又为促进边疆社会发展作出了卓越的贡献。随着四支蒙古部落的迁入,被牧民虔诚信仰的藏传佛教也传入到了呼伦贝尔地区。藏传佛教在呼伦贝尔地区传播过程中,主动适应该地区的环境和民情,开启了其本地化的进程。在与萨满教斗争中藏传佛教主动吸收萨满教的若干宗教因素,与其他宗教共存中出现信仰融合,此外,藏传佛教召庙的形制形成本地化的特色。

在清廷的支持下,呼伦贝尔地区牧民大力修建藏传佛教召庙,各旗都形成了以首庙为中心的召庙群。这些召庙都有自己的寺产,并利用其在呼伦贝尔地区的特殊地位形成强大的寺庙经济。以甘珠尔庙为中心的庙会,吸引国内外商人前来贸易,经济上起到很强的纽带作用。与此同时,由于外蒙古和俄罗斯商人的来往以及俄国势力的渗透,导致边疆局势变得复杂,当前我国有效应对严峻复杂的国际形势下,重新审视历史上呼伦贝尔地区藏传佛教传播过程的本土化经验,以及以召庙为中心的庙会经济形式,对我国解决当前经贸问题有借鉴意义。