元代去思碑对县级官吏的形象塑造*

2023-10-25高宝钰

高宝钰

(西北师范大学 历史文化学院 甘肃 兰州 735100)

[内容提要] 去思碑的主要记颂者为县级官吏,其内容多是对县级官员执政一方的政绩歌颂。利用去思碑文可以了解元代县级官吏的职司。元代去思碑在塑造县级官吏的同时也是立碑各方情感沟通的过程。塑造循吏形象是去思碑在元代地方社会的价值体现,也是游牧文明在农耕文明世界的一种文化选择。

蒙元时期的去思碑研究主要在集中在考据、政治、文化等方面。元代去思碑的研究多与元代的政治制度有关。何启龙以和林城的碑石作为研究对象,在《从和林碑文看元代和林城及回回与汉人》一文中揭示了当时和林城内回回的生活活动,并将城内汉人与回回的生活活动进行对比,重现了元代建立前和林城居民的生活面貌。①何启龙:《从和林碑文看元代和林城的回回与汉人》,《元史及北方民族史研究集刊》2006年第1期。周峰在《元代西夏遗民买住的两通德政碑》一文中通过考察探究“邑令买住公去思碑”与“达鲁花赤买住公善政碑”,对元代西夏遗民买住的生平事迹进行了考据,对元代西夏遗民的生存状况进行了研究。②周峰:《元代西夏遗民买住的两通德政碑》,《西夏学》2015年第11辑。陈朝云在《元代长社县尹袁英记功碑研究》一文中通过研究碑文所载袁英仕宦经历、政治交游等,反映元代县尹群体的政治命运,并进而对元代官员的铨选制度以及统治者对儒家思想的态度进行了深入分析,考证了元代长秋寺职官设置情况,探讨了元代宗王的政治特权。③陈朝云:《元代长社县尹袁英记功碑研究》,《史学史研究》2021年第1期。中国台湾学者陈雯怡对元代去思碑进行了较为全面的研究。陈雯怡在《全元文》与《辽金元石刻文献全编》两文中对去思碑进行梳理,发现元代去思碑的数量远超唐宋时期。陈雯怡将去思碑视为一种文化模式,针对元代去思碑应用场域的转变,探索元代去思碑兴盛的动力和意义,并对元代去思碑所透露的地方政治及其价值构建、地方应用等进行探讨。①陈雯怡:《从朝廷到地方:元代去思碑的盛行与应用场域的转移》,《台大历史学报》2014年第54期。陈雯怡在其另一篇文章《从去思碑到言行录:元代士人的政绩颂扬、交游文化与身分形塑》中指出,去思碑以文本方式流传于元士大夫之间,与其他政绩颂扬的文本形塑官员的身份意象,该文以去思碑为起点观察元代士人颂扬政绩的风气、行为与意义,透过文化研究士人群体的社交活动与社会网络。②陈雯怡:《从去思碑到言行录:元代士人的政绩颂扬、交游文化与身分形塑》,《“中央”研究院历史语言研究所集刊》2015年第86期。日本学者则在考古发现中利用元碑文勘探地方行政结构。村冈伦通过研究刘天锡就任“和林兵马”一职,以和林兵马司为中心考察分析蒙古汗国旧都哈剌和林的行政机构及当时蒙古高原的政治局势。明确元朝在蒙古高原地区确立“行中书省”“路总管府”“兵马司(录事司)”等三层结构的地方行政制度。③村冈伦、宫海峰:《从〈和林兵马刘公去思碑谈起〉——元代和林地区行政机构管窥》,《江海学刊》2016年第3期,第20~29页。当前对于元代去思碑的研究尚处于萌芽阶段,多是将碑文内容与文献记载对比,考据史实,尚未就去思碑本身的记叙对象进行深入研究。

本文通过梳理分析元代去思碑,深入探讨去思碑的主要研究对象——县级官吏,通过元代去思碑记叙的内容了解元代县级官吏的日常工作内容,揭示元代地方社会对县级官吏的形象塑造,从而窥得当时的地方政治文化,为元代去思碑研究提供新的视角。

一、元代去思碑中的官吏职能

元代官员称为“牧民官、字民官、亲民官、守土官”④〔元〕徐元端撰:《吏学指南》,浙江古籍出版社,1988年,第23页。等。总体来说,元代官员可分为监临官和管民官两大类。除此之外,还有管理官府所有吏员的首领官,所谓首领即是首领吏员或者吏员的首领。⑤王敬松:《元代吏治研究》,劳动人事出版社,1987年,第41页。蒙古汗国时期职官设置简略,“初,太祖铁木真起自朔土,统有其众,部落野处,诸事草创,设官甚简”。⑥〔明〕陈邦瞻:《元史纪事本末》卷14《官制之定》,中华书局,2015年,第119页。蒙古汗国在继承金制的基础上保留了大量的蒙古旧俗,导致地方行政混乱。元世祖忽必烈即位后,“登用老成,大新制作,立朝仪,造都邑,遂命刘秉忠、许衡酌古今之宜,定内外之官。”⑦〔明〕宋濂等撰:《元史》卷85《百官志》,中华书局,1976年,第2119页。在采用汉法调整官制的同时对地方行政建制也进行了规范。

元代去思碑的碑主多为县一级的官吏,在《元史》百官志中对县这一级地方行政建制有详细说明:

诸县。至元三年,合并江北州县。六千户之上者为上县,二千户之上者为中县,不及二千户者为下县。二十年,又定江淮以南,三万户之上者为上县,一万户之上者为中县,一万户之下者为下县。上县,秩从六品,达鲁花赤一员,尹一员,丞一员,簿一员,尉一员,典史二员。中县,秩正七品,不置丞,余悉如上县之制。下县,秩从七品,置官如中县,民少事简之地,则以簿兼尉。后又别置尉,尉主捕盗之事,别有印。典史一员。巡检司,秩九品,巡检一员。⑧〔明〕宋濂等撰:《元史》卷91《百官志》,中华书局,1976年,第2318页。

从中可以看出,元代县级官吏主要有以达鲁花赤为代表的监临官,以县令为代表的管民官,以典吏为代表的首领官。而在元代去思碑当中监临官与管民官是地方百姓称赞的主体。⑨详见《全元文》与《辽金元石刻史料全编》,二者有《常熟令孔文贞去思碑》《达鲁花赤马合末去思碑》《主簿张公去思碑》《宿州柳子镇巡检侯君去思碑》等监临官与管民官去思碑,尚未发现碑主为首领官的去思碑。虽然县级官吏处于地方行政的最底层,但是县级官员“亲历民事,周知下情”①〔元〕王恽:《秋涧集》卷62《谕平阳路官吏文》,《元史史料丛刊新编》(第22册),黄山书社,2012年,第2488页。 李修生编:《全元文》卷1206《唐泳涯·王英去思碑》,凤凰出版社,1998年,第561页。,与百姓生活密切相关,而上层官员往往是普通百姓一生都难得一见,所以贴近百姓的县级官吏成为元代去思碑的主角。

关于元代县级官吏的职能,在去思碑文中可以窥得全貌。去思碑当中记载了县级官员的大量德政。《永城县张侯去思碑》载,张政到达永平县后,“既以励学为急务”,“筑河堤、浚沟洫、修三皇庙。”②〔清〕余庆撰,永城县地方史志编纂委员会整理校注:《永城县志》卷33《永城县令张侯去思碑》,新华出版社,1991年,第19页。《李复初去思碑》中称赞李复初到任澄川后有“五善”,“约己清苦,一也;礼敬儒先,二也;勤恤民隐,三也;沮斥豪强,四也;期令信必,五也。”③李修生撰:《全元文》卷567《李复初去思碑》,凤凰出版社,1998年,第711页。《常熟县令孔文贞去思碑》记载,孔文贞在任期间“发廪贩饥,拯溺全缺泽国之田”,“政通讼简,民心缺伈”。④〔清〕缪荃孙著,张廷银、朱玉麒编:《缪荃孙全集》,凤凰出版社,2014年8月,第1版,第616页。《元刘侯克敬去思碑》中提及了“田野、赋役、户口、盗贼、词讼五事”,这与其他碑文记载的内容吻合,并且“咸治则为惠政,一有不治,即为瘝官之病”⑤王嘉猷修,严绥之撰,曾怡芳校:《莘县志》,《中国方志丛书》(第355册),成文出版社,1936年,第627页。,官员称职与否与“五事”密切相关。元世祖忽必烈的诏书中对“五事”也有相同的记载,以“五事”的完成程度作为官员考课的主要内容,“五事备者为上选,内三事成者为中选,五事俱不举者黜。”⑥黄时鉴点校:《通制条格》卷6《选举·五事》,浙江古籍出版社,1986年,第84~85页。可见对于元代县级官员来说“五事”是他们的主要职责。

将元代县级官吏作为一个整体来看,其第一大职司是劝课农桑。农业发展程度与“田野辟,户口增”⑦黄时鉴点校:《通制条格》卷6《选举·五事》,浙江古籍出版社,1986年,第84~85页。体现在有紧密联系。去思碑当中关于农桑有着大量的记载。县级官员重视农桑,一方面体现在对百姓进行劝导。夏邑县尹薛瑞“春夏之交,不时适于野,谆劝农人力于田,广垦植茂,褒勤勑惰,于是野无旷土”⑧李修生编:《全元文》卷1812《谢本·薛公去思碑》,凤凰出版社,1998年,第435页。。另一方面体现在修筑水利工程以促进农业发展。长清县尹高伯温任职时,“立表相地,凿高设渠导水,一舍而归诸壑,化鱼鳖之菹为膏腴之地,民乐耘耔,形于歌诗。”⑨李修生编:《全元文》卷459《程鼎·高公伯温德政碑》,凤凰出版社,1998年,第267页。对于中国古代农耕社会的朝廷和百姓而言,农桑都是十分重要的事情,关乎百姓的生存和王朝的统治,自然而然成为县级官员的重要职责之一。

元代县级官吏的第二大职司则是征派赋役。在元代去思碑中,县级官员征发赋役时往往是体恤民情的形象,元代去思碑当中不乏官员减免赋役的记载。《王公去思碑》中记载,王文正在征发赋役时,采取“其赋税也,敛之以轻。其力役也,使之以时”⑩李修生编:《全元文》卷1784《刘允·王公去思碑》,凤凰出版社,1998年,第584页。的原则。常熟县令王英遇赋役不均时,亲自“验田计赋,等第以差”,使百姓“各得其宜”○1〔元〕王恽:《秋涧集》卷62《谕平阳路官吏文》,《元史史料丛刊新编》(第22册),黄山书社,2012年,第2488页。 李修生编:《全元文》卷1206《唐泳涯·王英去思碑》,凤凰出版社,1998年,第561页。。章丘县尹李彦认为,“吾民供输之劳,诚可矜悯”○12李修生编:《全元文》卷1390《张友谅·章丘县尹李彦德政碑》,凤凰出版社,1998年,第18页。,于是“具状以闻诸宪司”○13李修生编:《全元文》卷1390《张友谅·章丘县尹李彦德政碑》,凤凰出版社,1998年,第18页。。减免劳逸,使得百姓得以休养生息。征派赋役关乎王朝的统治,也是县级官吏日常工作的重要组成部分。

元代县级官吏的第三大职司是维系地方安定,这与“词讼简、盗贼息”○14黄时鉴点校:《通制条格》卷6《选举·五事》,浙江古籍出版社,1986年,第84~85页。两事密切相关。地方社会的安定对于百姓生活和地方统治具有重要作用。县级官员常常对地方的豪强、盗贼进行清理,以维护当地百姓安宁。“郡有剧盗,跳踉南北,要遮行旅,杀人取货,白日显行,久未能息。”①李修生编:《全元文》卷459《张英·肃宁县尹李公德政碑》,凤凰出版社,1998年,第273页。 陈高华等校:《元典章》卷1《诏令一·皇帝登宝位诏》,天津古籍出版社,中华书局,2011年,第4页。肃宁县尹李稷“施设方略,擒置于法”②李修生编:《全元文》卷459《张英·肃宁县尹李公德政碑》,凤凰出版社,1998年,第273页。。刑狱也是县级官员日常处理的政事。元代去思碑中常记载官员断案的事例,如《薛公去思碑》中就记录了李氏杀贼案、孟君美义女被杀案,并表示“如是者数十余事”③李修生编:《全元文》卷1812《谢本·薛公去思碑》,凤凰出版社,1998年,第435页。。

除了“五事”以外,元代去思碑中还表明了县级官吏的另外一个重要职能,即兴学教化。去思碑中反映元代县级官员对于文教事业十分热衷。《永城县张侯去思碑》载,张政到达永平县后,“既以励学为急务”,“筑河堤、浚沟洫、修三皇庙。”④〔清〕余庆撰,永城县地方史志编纂委员会整理校注:《永城县志》卷33《永城县令张侯去思碑》,新华出版社,1991年,第19页。沁源县尹张德邻“尊礼儒士,奖劝诸生,率僚属讲明经史”⑤刘泽民、李玉明编:《三晋石刻大全·长治市沁源县卷·下编·佚失石刻·县尹张公去思碑记》,三晋出版社,2011年,第386页。。长社县尹袁英更是“先捐己俸,后以(缺)帑券付于学”⑥李修生编:《全元文》卷991《宫珪·长社县尹袁公去思碑》,凤凰出版社,1998年,第99页。。官员将兴学教化作为重要职司的原因,一方面可能与去思碑本身就是儒家文化的产物有关,儒家认为治理百姓的重要任务是教化百姓;另一方面也因为县级官吏多是受儒家教育的士人,其本身持有较强的儒家思想和理念。

通过元代去思碑中的德政了解到县级官吏的主要职能是劝课农桑、征派赋役、稳定地方和兴学教化。除此之外,元代县级官吏还参与修路、筑桥、祭祀等活动。元代去思碑对于县级官员德政的大量记载,一方面是元代现实社会地方官员职能的写照,另一方面反映了当时立碑群体对县级官员的理想期冀。

二、去思碑所反映的元人思想变化

“人之恃皇威,凭帝力,祸福生杀,出自我手,继以诡谲,违道干誉,纠结奸黠,欺世盗名,取口称,张虚美,立生祠,树丰碑,不为少矣。”⑦李修生编:《全元文》卷155《胡祗遹·一〇·怀远大将军彰德路达噜噶齐扬珠台公德政去思碑》,凤凰出版社,1998年,第391页。元代树碑现象十分普遍。去思碑在全国范围内都有分布,作为农耕文化的表现,去思碑在元代兴盛一时,这背后也反映蒙古统治者代表的游牧文化与中原地区被统治者为代表的农耕文化之间的联系。

蒙古汗国时期,“旧制,凡攻城邑,敌以矢石相加者,即为拒命,既克,必杀之。”⑧〔明〕宋濂等撰:《元史》卷146《耶律楚材传》,中华书局,1976年,第3459页。元初时,蒙古贵族有“汉人无补于国,可悉空其人以为牧地”⑨〔明〕宋濂等撰:《元史》卷146《耶律楚材传》,中华书局,1976年,第3458页。的言论。元世祖忽必烈即位后,征服南宋,游牧民族原有的生存空间扩大,利用原有空间和资源进行生产的方式也被迫发生改变,一连串的变化打破了草原文明原有的秩序,⑩王明珂:《游牧者的抉择:面对汉帝国的北亚游牧民族》,上海人民出版社,2018年,第305~312页。促使统治者治理思想被迫发生改变。蒙元时期,其统治区域内民族众多,文化繁荣,难以形成统一的共同体维持长期统治。蒙古族人口较少,其所统治的广袤土地有一部分是农耕文明,为了维护统治地位,忽必烈采用了汉制,“自惟寡昧,属时多艰,若涉渊水,罔知攸济。爰当临御之始,宜新弘远之规。祖述变通,正在今日。”○1李修生编:《全元文》卷459《张英·肃宁县尹李公德政碑》,凤凰出版社,1998年,第273页。 陈高华等校:《元典章》卷1《诏令一·皇帝登宝位诏》,天津古籍出版社,中华书局,2011年,第4页。而去思碑作为农耕文明的产物,也就被蒙古统治者所接受。

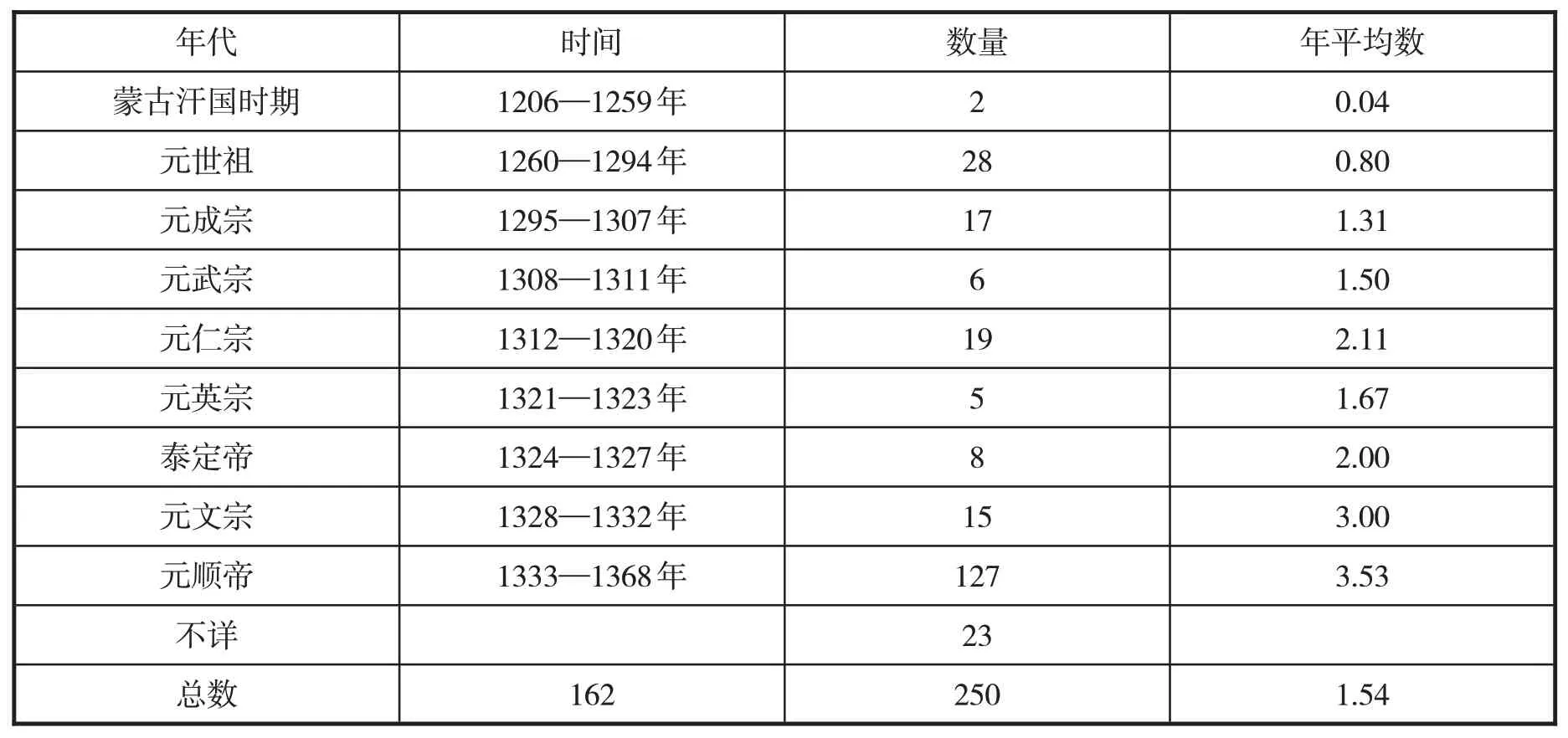

元世祖时期去思碑开始发展,元中期不断增加,在元顺帝时期达到顶峰。终元一代所立去思碑数量整体呈现出逐步增加的趋势。

从表1可见,立去思碑在元仁宗、元文宗和元顺帝时期年平均量较多,虽然统治者统治年限不同,但从平均立碑数量来看,去思碑的树立与为政者对中原文化的态度应该有一定的关系。元中后期诸位皇帝受汉文化教育程度较高,对农耕文明的理解也进一步加深。元仁宗自幼受汉族名儒李孟教导,通达儒术。执政期间恢复科举取士,以儒术治国。元文宗推崇儒学,“立奎章阁学士院于京师”②〔明〕宋濂等撰:《元史》卷31《明宗本纪》,中华书局,1976年,第696页。,大力推行文治,使得“天历、至顺间,文治粲然可观”③〔明〕叶盛:《水东日记》卷37《记瀛国公事》,中华书局,1980年,第359页。。而元顺帝妥懽帖睦尔作为元代最后一位皇帝,其汉文化素养很高,本人对汉文化有很大的认同,这从他对子嗣的文化教育就可以看出。“(至正九年)壬辰,诏命太子爱猷识理达腊习汉人文书。”④〔明〕宋濂等撰:《元史》卷42《顺帝本纪》,中华书局,1976年,第886页。虽然元朝政府并未对去思碑严加控制,但是从中枢产生的变更,必然会一级一级从上而下产生影响。元代皇帝对儒家文化的认同,一定程度上推动地方社会对儒家文化的重视,而去思碑作为儒家文化的一种外在表现形式,也必定会由于元代统治者文化政策的改变而兴盛。

表1 去思碑立碑年代分布表① 本表以《全元文》与《辽金元石刻文献全编》为基础,共统计去思碑文250篇。

元代统治者推行的文化政策也是去思碑在元代兴盛的原因之一。元代推行多元文化政策。⑤萧启庆:《内北国而外中国——蒙古元史研究》,中华书局,2007年,第466页。蒙古人刚进入中原时对汉文化十分抗拒,甚至质问元代皇帝,“本朝旧俗与汉法异,今留汉地,建都邑城郭,仪文制度,遵用汉法,何故?”⑥〔明〕宋濂等撰:《元史》卷125《高智耀传》,中华书局,1976年,第3072页。但是不同文化的各族群众相互杂居,彼此间的交流互动,促使蒙古人开始逐渐接受汉文化,并积极参与中原文化活动。去思碑作为地方社会经常进行的文化活动,各民族纷纷参与其中。去思碑的许多碑主都是蒙古人,例如:《达鲁花赤伯颜察尔去思碑》《嘉祥县达鲁花赤碑》《叠卜泰去思碑》等。县一级别的基层蒙古官员参与去思碑活动中,可见伴随着去思碑在元代的发展,其背后反映了作为统治阶层的蒙古人思想上对汉文化的接纳与认同。元代去思碑作为一种基层政治文化活动,其本质是游牧文化与农耕文化不断交流、互动的载体。象征游牧文明的蒙古人脱离草原空间后,入主中原后不得不放弃原有的游牧文明与农耕文明之间的互动方式,而采取一种新的互动模式,即“蒙汉二元政治文化”模式来维系其统治。

三、元代去思碑县级官吏“循吏”形象的塑造

“在‘情感本体’的传统中国社会里,连接和维系人们之间相互关系或社会秩序的基本准则,乃是情感。”①徐忠明:《情感、循吏与明清时期司法实践》,上海三联书店,2009年,第5页。就传统的中国古代社会而言,政治的基础也是情感,而去思碑作为一种文化载体,是元代人对当时社会的一种情感表达。

“循吏”意指品德高尚、奉公守法、清正廉洁、所居民富、所去见思的州县官吏,是古代官员的典范。司马迁在《史记·循吏传》时写道:“奉法循理之吏,不伐功矜能,百姓无称,亦无过行。”②〔西汉〕司马迁撰:《史记》卷130《太史公自序》,中华书局,2014年,第4025页。“循吏”之名自汉代开始就被人推崇,历经各朝直至元代依然为官员们所热衷,而立碑作传则成为官员是否为“循吏”的明证。

“予尝观于汉《循吏传》,其居官者,大率尚宽厚诚恕,而一以爱民为本。故其为政宜为民人之所感慕,既形之于歌咏,复勒之贞石,期不忘于永久。于以考政绩,示激劝,于治道深有所概。此后世人民于郡县守令,一有善于其职而德泽及于人者,即效二辛脂,亦可见人心之公,通古今而一者也。”③〔明〕罗炌修,黄承昊纂:《嘉兴县志》卷11《嘉兴县尹承务郎陈公德政碑》,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,书目文献出版社,1991年,第457页。

“通古今而一者”④〔明〕罗炌修,黄承昊纂:《嘉兴县志》卷11《嘉兴县尹承务郎陈公德政碑》,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,书目文献出版社,1991年,第457页。将树立去思碑的活动与“循吏”之名连接,表明去思碑是“循吏”之名的表征。“既形之于歌咏,复勒之贞石”,⑤〔明〕罗炌修,黄承昊纂:《嘉兴县志》卷11《嘉兴县尹承务郎陈公德政碑》,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,书目文献出版社,1991年,第457页。树立去思碑的目的是为了塑造地方县级官吏的“循吏”形象,“期不忘于永久”⑥〔明〕罗炌修,黄承昊纂:《嘉兴县志》卷11《嘉兴县尹承务郎陈公德政碑》,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,书目文献出版社,1991年,第457页。。

循吏是中国古代官员的正面典范,反映的是传统农耕文明的治理思想,循吏的象征意义远大于现实意义。塑造循吏对地方社会政治环境的影响有多大,这一点难以说明。但是毋庸置疑,元代塑造循吏的目的与“循吏”“吏”“师”的二重属性密切相关。

对元代统治者而言,大兴去思碑不仅仅是“各因本俗”文化政策的无奈之举,也与去思碑展现的循吏价值有关。去思碑在全国大兴,对蒙古统治者而言有利无害。“吏”是指奉行朝廷法令、尽忠职守。这也是元代统治者希冀地方官员之所在。由于在蒙汉人口数量和文化背景的差异,蒙古人在农耕地区只能倚靠统治区域内的当地人士实行间接统治。去思碑能够将“循吏”所具有的“吏”的属性传播到全国范围内。元代在地方树立去思碑,希望地方官员效仿“循吏”,以此为镜,竭力为政,造福地方百姓。地方官员尽忠职守、履行职责就是元廷眼中的良吏。“师”是指兴学教化,移风易俗。伴随着国家发展,人口增长,以及社会环境的不断变化,地方治理变得愈发复杂,而原有的官僚机构却未发生大的变化,地方行政难以有效发挥作用。面对这一变化,县级官吏利用“教化”可以帮助元代统治者有效统治地方。教化可以正一邑之风,方便元廷利用民间力量维护其统治。现实的需求使得元代去思碑成为塑造县级官员“循吏”形象的载体。

元代去思碑塑造县级官吏的形象是立碑群体的情感诉诸。“循吏”往往被百姓称为“父母官”。元代去思碑塑造的“循吏”是道德高尚的君子形象。“循吏”身上往往具有仁爱、宽宥、公正、廉明等优秀品质。这些品质往往是官吏治理地方时惠民利民政策的体现。立碑群体希望通过去思碑来表达自身的这种情感诉求。“情感可以成为人际互动关系或社会秩序的纽带或基础。”①〔美〕乔纳森·特纳(Jonathan H.Turner)、简·斯戴兹(JanE.Stets)著,孙俊才、文军译:《情感社会学》,上海人民出版社,2007年,第1~3页。立碑活动的参与者多为官员、士人、耆老等。树立去思碑的活动是元廷官吏与地方精英情感沟通的过程。通过立去思碑树立“循吏”形象,地方精英给予地方官员认可,满足了地方官员名垂青史的精神追求。而地方精英则通过这项活动巩固了与达鲁花赤、县令等地方官员的政治联系,维系了双方的情感。普通老百姓通过立去思碑活动,也能诉诸自己的情感,将自身的情感需求融入去思碑塑造的“循吏”形象。

学校儒士是去思碑活动中的一个重要群体。“修身、齐家、治国、平天下”是每一个儒家士人的愿景。由于元代实行严格的等级制度,加之元代科举中断,过往的经学世家在新的政治体系中失去了地位,有的甚至家道中落,不得不靠以从事其他行业为生,“国朝儒者,自戊戌试后,所在不务存恤,往往混为编氓。”②〔元〕陶宗仪撰:《南村辍耕录》卷2《高学士》,中华书局,1959年,第23页。儒士难以入仕实现自己的政治抱负。这就造成了儒士产生了一种欲求而不得的痛苦心态。而以立去思碑树立“循吏”形象为儒士所接受、认同。在地方参与去思碑地树立,就成为他们参与政治活动、排解忧愁的情感表达。

元代去思碑更多体现的是地方官府与耆老、士人等地方精英阶层之间的情感互动。去思碑以百姓感念为号召,实际上则是地方文化互动的一种表现,也是地方政治文化生态的一种重新构建。作为一种文化载体,去思碑不仅表达了百姓的颂扬之情,也满足了地方官吏对“循吏”的憧憬之情,还表现了士人的理想之情。立碑群体通过去思碑塑造出一个满足各方情感的“循吏”形象,使得各方能够达到情感的共鸣,这也是去思碑塑造“循吏”形象的价值所在。

四、结 语

元代去思碑不同于汉唐的去思碑和宋代的生祠,前者往往是上层统治者与地方势力的博弈,而后者则多有祈福保佑的神学色彩。元代去思碑数量众多,立碑禁制松弛,其本身记叙的文字内容向后世展现出元代县级官史的职司和日常。去思碑的树碑行为更多地体现为地方官吏与本地乡民一种直接联系,其蕴含的“循吏”文化,成为县级官史与耆旧、乡绅等地方势力相互连接的情感纽带,并成为维护地方政治生态平衡的一种稳定剂。去思碑本身所具有的儒家文化价值也是元代不同民族文化交流融合的一部分。元朝政府接受去思碑的“循吏”文化,塑造县级官史形象,从根本上来说就是游牧文明在打破草原壁垒后与农耕文明进行新的文化互动的体现。