音乐符号意义的二重性

—— 兼论音乐符号的特殊性问题

2023-10-25中央音乐学院北京100091

朱 歌(中央音乐学院,北京 100091)

意义在音乐美学的研究中是一个长久存在并且影响深远的问题。无论是他律论者所阐释的存在于音乐之外的意义,还是自律论者所坚持的音乐的意义就在音乐自身,即便是汉斯立克最为经典的论述,“音乐的内容就是乐音的运动形式”[1]39,都没有否认音乐的内容及意义的存在。甚至有学者认为,审美活动就是对音乐意义的追寻,可见意义问题在音乐学研究中的重要性。

在音乐学的发展历程中,不少学说、理论都试图探究音乐的意义究竟为何。音乐释义学、苏珊·朗格的艺术符号理论、伦纳德·迈尔的期待与风格理论等在其中具有代表性。这些与意义相关的理论都带有一定的“符号”思维,在具体的论述中也或多或少地使用了“符号”这一术语。这是由符号的本质决定的,“意义必须用符号才能表达,符号的用途是表达意义。反过来说,没有意义可以不用符号表达,也没有不表达意义的符号”[2]。因此,符号与意义密切相关,这也使得研究符号构成及其规律的符号学(semiotics)成了关于意义的学说。

20世纪初,瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure,1857—1913)在《普通语言学教程》一书中,提出了对符号学研究至关重要的一组概念:能指(signifier)和所指(signified)。根据索绪尔的论述,能指是语词的声音,所指是其对应的概念。在索绪尔之后,一些符号学家对这组概念的内涵进行了扩充,比如罗兰·巴尔特(Roland Barthes,1915—1980)将能指和所指发展为表达面和内容面,这组概念也由此不再局限于语言学的范畴内。值得注意的是,二元对立的观念是语言学以及在此基础上建立的结构主义理论最为重要的特点,渗透至许多概念的界定和问题的论述中。就“能指”及“所指”这一组概念而言,以“书”这个符号为例,它的能指(无论是中文的shū,还是英文的book、德语的buch等)和它的所指(包括概念上的书和书的实体)的性质截然不同,两者共同构成了“书”这个完整的符号。这种二元对立的观念在结构主义的理论中得到了更为明显的体现,罗兰·巴尔特曾强调:“概念的二元分类法似乎往往存在于结构的思想中,好像语言学家的元语言‘在深层’复制着它所描述的系统的二元结构。”[3]能指和所指间的区别与差异也因此更加清晰。

受一般符号学,特别是语言学理论的影响,芬兰符号学家埃罗·塔拉斯蒂(Eero Tarasti,1948— )在《音乐符号学理论》中对音乐符号的能指和所指进行了界定:“大致而言,所有音乐模式都可以区分为两个层次:1.能指层面——音乐被聆听、物理刺激、音乐材料;2.所指层面——概念、思想和音乐引起的情感;所指内容是否上述描述的先于音乐模态过程的层次,或它的解码和去模态化的层面,即音乐事件之后,听众情感内容的阐述。”[4]71从这一论述来看,塔拉斯蒂基本延续了一般符号学将“能指”作为声音表达物的传统,这也是对音乐符号认识的一种共识,即音乐符号的能指是音乐音响结构本身。但在所指层面,塔拉斯蒂一方面认为所指包含去模态化的意义,它与音乐之外的内容相关,这和作为被聆听物的能指的性质不同;另一方面,他也关注音乐符号在“模态化”层面的解释,这种意义与音乐“符号”、音乐材料直接相关。因此,在塔拉斯蒂的符号学理论中,音乐符号的意义便以两种不同的方式呈现。无独有偶,另一位法国符号学家让—雅克·纳蒂埃(Jean-Jacques Nattiez,1945— )的理论以与语言学理论存在较大差异的逻辑符号学派作为基础,纳蒂埃的论述同样在传统符号的所指意义之外着重关注音乐符号的“内在层面”,后者甚至成了纳蒂埃符号学分析的核心,纳蒂埃的音乐符号意义也由此具有二重性的特点。音乐符号的这两种意义是怎样阐述的?我们应当怎样看待这两种不同的符号意义以及它们产生的原因?本文将对这些问题进行探讨。

一、与能指并立的所指:音乐符号意义的“传统”解读

在《音乐符号》一书中,塔拉斯蒂对音乐符号的含义做了如下说明:“只有当一个符号在一个连续性或‘符号域’的映衬中,它才能被理解和发生作用,这个观点同样也受音乐界赞成。符号域在它的领域里能将任何符号激活。有时符号域是一种社会语境,例如在音乐中,国歌构成了一个更大的社会连续体的符号……它们包含了音乐的社会力量。”[5]6按照塔拉斯蒂的解读,一首歌曲、一部音乐作品便是一个符号,这类符号有时蕴含更多的是艺术之外的文化、社会含义。类似的现象在音乐作品中是极为常见的,不仅仅是国歌,任何文化意味浓厚的作品、曲调,甚至是具有鲜明特性的音乐组成要素等都是这类符号的代表。《茉莉花》作为一个符号,代表了中国或东方的意蕴;圆舞曲的三拍韵律是一种符号,它会使人联想到舞曲及舞会的场面;圆号的音色也可以作为一种所指为西方文化语境下的田园生活的符号等。理解这些符号,需要对相关的文化背景有所了解。正如塔拉斯蒂所言:“谁是这个集体的‘我们’?是拥有相似的文化和教育背景的人,这些人因而也分享了同样的音乐能力。”[5]8这些“能力”对于音乐符号意义的传递是必要的,这是由符号的性质决定的。

在此基础上,塔拉斯蒂总结了一系列音乐“符号”的类别,比如音乐中的修辞格(如巴洛克时期,作曲家用三度音程关系描绘离开)、歌唱的社会属性(如不同的社会身份、层级有不同的音乐偏好)、音乐的民族性(如俄罗斯民族乐派、表演者的民族性),甚至是性别等,它们都传达着外在于音乐进行的、由特定的文化赋予的符号意义。对这些符号的所指,也就是意义的理解,需要将目光投向音乐之外。

塔拉斯蒂还论述了音乐作为符号存在并被理解的必要条件。首先,接受者要具备理解音乐的能力,即具备一定的教育和文化背景,比如不了解基督教的文化,便很难听出巴赫作品中的宗教意味。其次,音乐可能是一种功能符号,它们的所指具有典型的、依赖于文化规定的意义,比如贝多芬在《降E大调钢琴奏鸣曲》(Op.81a,“告别”)中将原本意味着号角、狩猎的上行五度处理为下行,连同“假性终止结尾”,赋予了这个进行“告别”的象征意义。音乐中有大量与此类似的符号,其能指与所指的关联往往是约定俗成的,因此与此相关的储备是必要的,这也和传统的符号观念相契合。

与语言学模式的二元对立观念不同的是,由查尔斯·皮尔斯(Charles Peirce,1839—1914)提出的逻辑符号学模式以三分法为主要的分类方式,“能指”和“所指”在此演变为符号/再现体、对象、解释项三种因素,符号意义因为不同解释项、解释者的存在具有无限性。受皮尔斯理论影响的纳蒂埃在其论述中同样对文化、社会约定在符号意指活动中的重要性给予了充分强调。他提出,许多在我们看来带有自然意味的意义的表达是我们已经适应了的人工“编码”系统的结果:“在所指对象和音乐的能指之间的常用‘代码’中,最小的自然关系也是不存在的。实际上,这种联系是‘通过外部因素,如社会、宗教等的影响建立的,这种联系在特定的情况下应用于艺术历史中,并且以‘自然的’、不言而喻的方式结束,所有长期建立的关联皆是如此。’”[6]123这种观点和语言学模式对符号意义的解读具有相似性,由此获取的也是一种较为传统的符号意义。

在皮尔斯理论的影响以及老师让·莫里诺(Jean Molino)提出的创作者—接受者—信息三分法的基础上,纳蒂埃提出了由创作层面—内在层面—感知层面(poietic-neutral-esthesic)三个维度构成的符号学分析框架,它们分别与创作、音乐材料的本体分析和感知相关。其中,创作和感知层面极大程度地涵括了文化视野以及社会因素。比如在对乐音及噪音进行界定时,纳蒂埃就强调了声音的文化属性。从创作层面出发,音乐和噪音的区别在于声音是否符合音乐的属性,两者的区别并没有稳定的、物理的基础,对它们的使用从一开始就与文化相关。从感知层面来看,接受者认同的声音是音乐,反之则是噪音,[6]46而接受者的认同与否也是文化选择的结果,并会随着文化的发展、观念的更迭而变化。这些意义都是由音乐之外的因素赋予的。在此,“所指”与“能指”依然是相互区分的。

笔者认为,这种外在于音乐符号能指的、与文化及“解释者”的解读背景相关的符号意义与美国音乐学家伦纳德·迈尔(Leonard B.Meyer,1918—2007)提出的“参照意义”存在相似性。在《音乐的情感与意义》一书中,迈尔将音乐的意义分为“绝对意义”和“参照意义”两种。其中,绝对意义存在于音乐过程自身,是“观察者”对内部关系的知觉,从对上下文的理解和把握中便可获得;参照意义则需要对音乐之外的概念、行动、情感等进行考察。迈尔的划分形象地展现了音乐“表现对象”的差异,因此本文将借用这两个概念,并且适当地扩大意义对象的边界。前文提到的塔拉斯蒂、纳蒂埃对于音乐符号的文化解读所揭示的意义虽然和参照意义指涉的对象不完全相同,但它们都外在于音乐的进行过程,有类似的表现范围。所以本文将这些与能指相区别的所指意义统称为音乐符号的“参照意义”。

在音乐学的研究中,与符号的“参照意义”相类似的解读方式并不在少数。音乐释义学、戴里克·柯克的“音乐语言说”、东欧的反映论等是其中的代表,这些理论均属于“他律论”美学的范畴,它们对外在于音乐符号的“所指”意义进行了解读,探索了多种意义解读的可能性,但也都受到一些理论上的诟病。比如历史释义学的解读存在牵强附会、过度解释的嫌疑等。晚近发展的音乐符号学或许是为了规避类似的问题,因而并未将参照意义的解读放在研究的主要位置。在塔拉斯蒂看来,“过去30年里,音乐符号学已经成为‘正常’音乐学的一部分。同时,它已经脱离了一般符号学的控制,聚焦于音乐话语的自主性与独创性”[5]61。塔拉斯蒂所说的“音乐话语的自主性与独创性”所关注的问题即是音乐作为一种符号具有的特殊性。正是由于这种特殊性的存在,一般符号学的理论与方法并不能完全解释音乐符号学的现象与问题,因而专注于音乐本身的、带有“自律”性质的,和迈尔所说的“绝对意义”相类似的符号意义就成了音乐符号学研究的核心与关键。

二、消失的“所指”:音乐符号学的主要研究方向

在塔拉斯蒂和纳蒂埃的研究中,音乐文本分析至关重要。通过详尽分析音乐材料,音乐符号“能指”的结构、符号间的相互关系以及对音乐的表现性产生的影响得以揭示。在此,音乐符号的意义停留在了“能指”层面,它只与音乐自身相关,能指的重要性得到了极大提升,符号的意义最终在符号自身或与另一个符号能指的关系中得到了解释,传统符号能指与所指间的差异,甚至是所指本身都消失了。

塔拉斯蒂和纳蒂埃关注音乐文本分析的原因并不同。对塔拉斯蒂而言,结构主义的影响不可忽视。作为语言学模式的重要分支,结构主义的一些理论特点在索绪尔的语言学理论中已现端倪。索绪尔的“系统观”暗含了内容与形式一体的观念,基于二元对立观念建立的系统和结构自身也是较为封闭的、可以自我调节和转换的存在,这就在一定程度上杜绝了所指之“物”的存在。在语言学的影响下,结构主义也以解决语言的基本问题、理解语言的一般功能为主要研究目标,这就需要对系统,即语言的结构进行研究。[7]在结构主义者看来,“任何结构本身都是一个完整的整体,它的性质和功能从它的组成规律就可以说明,因而无须到它的外面去寻求解释”[8]。结构本身就是内容,内容和结构是一体的。这里所说的“内容”与传统意义上的表现对象不同,它是经由结构体现的一种抽象的组织力与张力。例如结构主义的代表人物列维—斯特劳斯(Claude Levi-Strauss,1908—2009)在研究神话时发现,神话原本没有逻辑,但不同地区的神话又具有一定相似性,这两者本身是矛盾的。列维—斯特劳斯认为,造成这种相似性的根源是神话具有的相同的深层结构,这个结构反映出了人类在神话这一问题上的共性思维。而在对深层结构的研究中,单个故事的具体内容已不再重要,符号的“所指”也因此被剥离。在此影响下,“所指”的消失成了结构主义研究的共性特征,塔拉斯蒂也不例外。

塔拉斯蒂曾先后跟随列维—斯特劳斯、格雷马斯(Algirdas Julien Greimas,1917—1992)学习,在《音乐符号学理论》一书的前言部分,塔拉斯蒂不止一次地表明了他作为一个结构主义者的理论立场。前文引用的塔拉斯蒂对音乐符号的定义中所提及的“模态化”的意义,也与结构主义剥离所指的研究理念相契合。在具体的分析中,塔拉斯蒂使用了诸多结构主义的概念,如同位素(isotopy)、深层结构、模态等,对音乐文本进行了独具特色的解读。

例如,在对贝多芬《C大调奏鸣曲》(Op.53,即“华尔斯坦”或“黎明”)的第一乐章进行分析时,塔拉斯蒂将该作品的呈示部分为三个同位素,其中同位素I中包含了四个不同的“行动者”①行动者(actor)为符号学分析中的常见概念之一,它预先假定了某种与主题相关的一般特征,比如相对简单的和声伴奏、可预料的材料长度等等,可理解为一般音乐分析中的各种基本要素。。在此基础上,塔拉斯蒂对行动者归属的不同模态范畴进行了分析。模态是同一主题不同的性格与呈现方式,它包含了对材料、主题的发展与变化的关注,可以分别从必须、能够、意愿、识别等方面进行探讨。

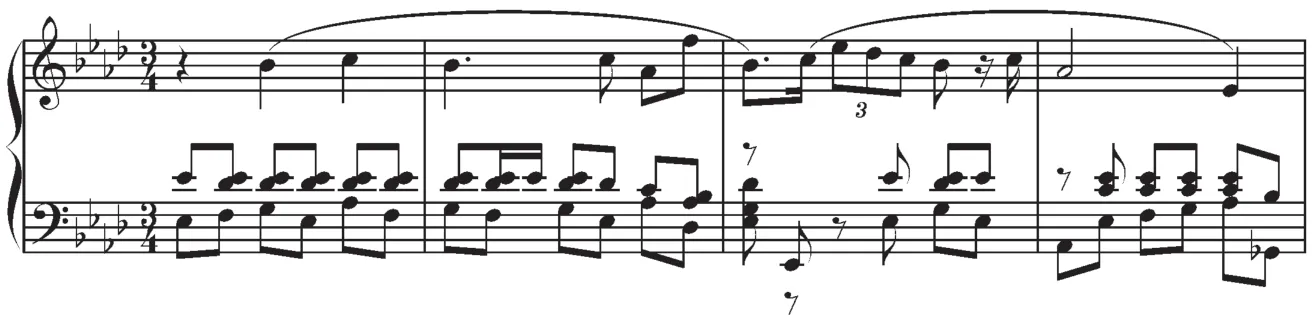

在谱例1中,行动者a是鼓动性质的代理人,mi-#fa-sol的音高进行中,#fa带有很强的解决倾向,因此有着“意愿行动”的模态。这种倾向在行动者c中得到了缓和与消减,带来了“一个返回的平衡”,因而阐述了一种“意愿存在”的模态。高音区的行动者b则像是对行动者a和行动者c的回应,它受制于主要的行动者(即行动者a、c),是一个受动者—行动者。在模态化的层面,它代表了“意愿非行动”的原则,这个模态并没有能够消解行动者a的能量。同时,行动者b由于音区的突然变化而产生的令人惊讶的感觉也带来了“能够”层面的高值。行动者d在这一部分具有完成性的功能,因而表示了“意愿存在”或意愿和谐。这些模态的界定,与材料的性格、蕴含的能量以及相互间的关系是密不可分的,而且处在不断的变化中。比如在之后的导向13小节的、特别是10—11小节的音乐进行中,行动者b就起到了引导作用,而不仅仅是简单的“回答”;同位素III(即作品的副部主题)中的下行音阶动机也是行动者b的变化,它决定了这一部分的主要行动。从传统曲式的角度看,充当着第二主题的行动者b在此处的模态应被界定为“必须存在”,对于作品发展的意义更加显著。

谱例1.贝多芬《C大调奏鸣曲》(Op.53)第一乐章同位素I,行动者a.b.c.d(第1—13小节)

这一例证说明,同样的行动者随着音乐的发展会出现介于受动者、代理者之间的行动者作用的转换,对音乐的进行产生不断变化的推动力。而塔拉斯蒂的符号学分析就是要“选择文本的主要行动者,简要陈述每个行动者的模态成分;探求行动者受其他行动者影响的范围,即发现行动者通过它们在不同时—空领域的位置相互之间的模态化”[4]123。这种分析与前文提到的、侧重于获取参照意义的几种学说之间的差异清晰可见。

结构主义的另一个研究重点是“叙事”。在塔拉斯蒂的研究中,“广义的叙事性被认为是所有话语的组织原则,它把叙事从限制在象征形式中的狭义中解放出来。所有的符号学都可以被视为系统或过程,因而,叙事结构可以被定义为深层符号过程的成分”[4]25。叙事在此不再仅仅是指向具体内容的概念,它探究了作品的深层结构,与形式化密切相关。在对肖邦《降A大调波兰舞曲—幻想曲》(Op.61)的分析中,塔拉斯蒂把作品分成了10个叙事程序(programmes narratifs),使具体的心理内容、情节与作品的关联成为可能。其中,叙事程序1(第1—7小节)被命名为“下降/上升”,它由音乐进行的特点、音乐的形态决定。在这一段音乐的进行中,下降占据主导,而3—6小节的持续下行,不断强化了这种下降。而上升指示的则是琶音音型。

叙事程序3、5的音乐主题(见谱例2、3)十分相近。其中,叙事程序3由于较为明显的波罗乃兹风格被冠以“波罗乃兹”的名称。在对它的分析中,塔拉斯蒂关注了向心、离心、动势等与音乐张力、紧张度相关的因素。比如对于主题而言,“降A大调的第二级音降B被有力地重复,两次在小节强拍上、两次在弱拍上。属七和弦伴奏音型尤其强有力地倾向于降A。这个主要主题具备向心的能力,因为在空间上它是围绕降A的第二级音”[4]143。在之后的音乐进行中,旋律线呈波浪状,向心力量现在变成了震荡的离心运动。在叙事程序5中,这个主题的伴奏变为了三连音的音型,呈现了甜蜜的形象;在之后的音乐进行中,它转而营造出焦躁的情绪,使得整个片段都处在不安的氛围中。塔拉斯蒂将这个叙事程序命名为“过分胸腺功能的情形”①塔拉斯蒂著作原文为“extreme thymic states”,笔者此处引用为黄汉华中译本译法。。胸腺承担着人体激素分泌的功用,“过分胸腺功能”与该叙事程序纠结、处于动荡中的乐曲氛围存在相关性。

由此可见,塔拉斯蒂对叙事程序的划分与音乐的进行、前后材料的关系及由此带来的情绪变化有关。塔拉斯蒂认为:“思考其符号—音乐结构,这种结构使具体心理内容、情节与作品的关联成为可能。”[4]136这种结构完全不依赖于外在的事物及表层结构,只关乎音乐自身及深层结构的合理性,因而和迈尔所说的“绝对意义”存在理念上的相似性。

谱例2.《降A大调波兰舞曲—幻想曲》叙事程序3:波罗乃兹(第24—27小节)

谱例3.《降A大调波兰舞曲—幻想曲》叙事程序5:过分胸腺功能的情形(第108—115小节)

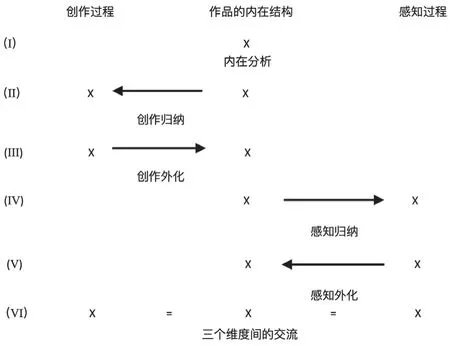

纳蒂埃同样看重音乐文本分析,他提出的符号学三分法中的“内在层面”所指涉的对象就是音乐材料本身。内在层面在莫里诺的研究中被称为“迹向”(trace),它是由创作过程产生的,存在于创作过程与感知过程中间的环节。迹向本身或许不具备可立即被破解的意义,但没有这一层面,就没有可以分析的材料,意义便不可能存在。纳蒂埃将迹向发展为内在层面,也称材料层面(material level),它们是音乐符号意义产生的基础。尽管在理论层面上,纳蒂埃提倡“三位一体”的研究理念,不断地强调分析要兼顾三个维度的因素,但内在层面在纳蒂埃的符号学分析,特别是在三分法中的重要地位仍然不可忽视。对于纳蒂埃而言,对音乐“作品”进行分析的音乐符号学产生了两个关键问题:“其一是考察如何将三个维度结合起来分析一首作品;其二是对内在层面分析的方法的必要性。”[6]138图1显示了三个层面间的“关系”。其中,处于中间位置的内在层面与创作、感知层面相互影响,在符号学分析中起到了一定的核心与中介的作用。

图1.三种分析维度间的关系[6]140

纳蒂埃的分析更加彰显了内在层面的核心位置。在《音乐与话语:音乐符号学导论》一书中,纳蒂埃对特里斯坦和弦进行了详尽的符号学分析。他采用了类似“收集整理”的方法,收录了诸多对特里斯坦和弦进行分析与解读的思路,通过关注与分析理论的形成相关的超越性原则(transcendent principle)以及分析构思(plot),阐述了他的符号学分析理念。以下是纳蒂埃所列举的其中的两个例证:(1)以调的四级音为根基,特里斯坦和弦被等音记谱为F-bC-bE-bA,然后进行至F-B-D-A,它是a小调四级和弦(D-F-A)的变化,增加了A音的下方七度音程。(2)将特里斯坦和弦视作一个重属和弦,它以B为根音,这种理解也是合理的。但这个重属和弦降低了五音(这样可以解释和弦中F音的存在),因而之后到以E为根音的和弦便是常见的四度进行(B-E)。在这种观点下,特里斯坦和弦实际的排列应该为B-#D-#F-A。笔者在此引用的只是纳蒂埃列举的诸多分析思路中的两种可能,这样的解读明显不同于参照意义的理解模式。尽管超越性原则和分析构思的形成也依赖于一定的文化,但它在分析中所起的作用是有限的,并且经由内在的文本分析才最终得以体现。从分析的比重和所举的例证来看,对创作和感知这两个层面的关注在纳蒂埃的论述中仅仅只是少数,它们的重要性远远不足以与对内在结构的分析相匹配。也就是说,这种“三位一体”的符号学分析的构想在纳蒂埃的实践中并未真正实现,他的分析获取的仍然是对于能指本身的理解。

但是,纳蒂埃和塔拉斯蒂所获取的对能指的认知又不完全相同。如果说塔拉斯蒂的分析看到了不同的音乐进行,也即“符号”在上下文语境中的关系,符号的所指指向了另一个性质相同的符号,他得到的是对音乐符号绝对意义的认知,那么纳蒂埃的分析则是停留在符号的能指上,是对符号能指自身的分析。纳蒂埃并没有关注以特里斯坦和弦为代表的音乐符号在作品建构、音乐进行及叙事的功能中所起的作用,只是“就事论事”,探讨符号能指本身。在这种情况下,所指依然缺席。

三、音乐“符号”二重意义的合理性辨析

通过前文的论述,我们可以看到两种具有代表性但理论基础不同的音乐符号学理论在音乐符号意义二重性问题上具有的相似性。笔者认为,在对音乐符号意义的理解、解释活动中,研究者对于符号“能指”,也即汉斯立克所说的“乐音及其运动形式”的认识是明确、统一的,而在所指的对象,或是否存在所指、是否要研究所指这一问题上存在分歧。对这一问题的不同回答分别对应了迈尔所说的“绝对意义”与“参照意义”。前文提到,与他律论美学存在相似之处的传统符号意义的解读方式存在一定的问题,我们在对“参照意义”的研究中对音乐本身的关注是有限的,这样的研究也无法真正揭示音乐作品的精髓所在。塔拉斯蒂在表明自己的结构主义立场时同时表示:“从一开始,我便认为,如果我建立一个理论,我同时还必须考虑其对音乐的适用性——一句话,为了更好地分析音乐感性问题,这非常重要……即使是作为一名格雷马斯符号学主义者,以及在我对皮尔士理论的运用中,我都会优先考虑音乐事实本身。”[4]前言“音乐的适用性”“音乐事实本身”正是塔拉斯蒂以“绝对意义”作为研究重点的出发点。笔者认为,这同样是纳蒂埃对内在层面予以关注的重要原因。这种理念和以汉斯立克为代表的自律论者强调的要“摒弃从主观情感出发、在事物的整个边缘作一诗意的漫步、又回到情感中去的方法……至少要试图接触事物本身,在千变万化的印象后面探求事物不变的客观真实”[1]1的观念是相符的。因此,两种不同的音乐符号意义间的差异在某种程度上可以被视作是符号学领域的自律—他律美学之争,从理论家的论述和研究重点中可以看到他们对两种符号意义的不同看法。

在较晚写作的《古典音乐符号学:莫扎特、勃拉姆斯、瓦格纳如何与我们交流》一书中,塔拉斯蒂表明了自己对新音乐学、释义学等传统他律论美学体系的看法。他认为:“新音乐学允许自己不合时宜、肆无忌惮地将我们时代的意识形态和概念强加给音乐和作曲家。”[9]109“不合时宜”(anachronistically)、“肆无忌惮”(unscrupulously)这两个感情色彩极为明显的词汇,清晰地体现出塔拉斯蒂对新音乐学分析方法的态度。在谈论到贝多芬音乐中的互文性时,塔拉斯蒂又表示:“贝多芬同时代的人是否真的听到过这种互文性关联?如果音乐唤起了崇高,它难道不是应该通过它自身的音乐手段,而非概念性的互文性参考来做到这一点吗?”[9]110在对勃拉姆斯的艺术歌曲《死亡是凉爽的夜晚》(Der Tod, das ist die kühle Nacht)的分析中,塔拉斯蒂又将符号学的分析和释义学的解读做了对比,认为两者在结果上具有相似性,但是释义学将音乐表现的情感称作“沮丧”是不合理的,因为这是从歌词、而非音乐分析中得出的结论。只有绝对音乐而不是诗歌才能最好地展现人类灵魂的深度和感受。[9]182塔拉斯蒂的这些言论再一次揭示了他律论美学存在的问题,这也是“绝对意义”在音乐符号学的研究中占据核心位置的原因。

无论是强调情感、内容的他律论,还是强调形式、结构的自律论,对于音乐艺术来说,并不是非此即彼的命题,很多理论也试图调和二者间的矛盾。比如迈尔便认为两种意义在音乐作品中是共存的,苏珊·朗格(Susanne K.Langer,1895—1982)的象征论也表示音乐的内容就在音乐自身,从而将形式、内容统一起来,而音乐符号学的研究对两种意义的兼顾也是对自律论、他律论美学的中和。从表面上看,这样的观点并无不妥,特别是迈尔提出的两种意义的概念也的确对音乐美学的研究产生了深远的影响。但对于以符号、象征为研究重点的音乐符号学和苏珊·朗格的理论而言,对自律论美学“绝对意义”的关照却存在着理论根源上的矛盾:“从现代符号学的角度来看,既然是符号,它就必然是它自身之外的另一个客体的代表:它所标志的对象,它的意义,就不应在它自身,而是另外一个东西,否则它就不是一个符号。”[10]能指和所指之间清晰的界定是“符号”最为根本的特性,即便是皮尔斯、纳蒂埃等对语言学模式有所异议的逻辑符号学家也并没有否认两者的对立,他们只是不满足于两者相对单一的连接与解释的关系。但当符号学的研究对象是符号的能指及其关系,当所指和能指之间的区别消失不见了,诸如“音乐符号”这样的称谓是否依然合理?美国学者弗雷德里克·詹姆逊(Fredric Jameson,1934— )就此问题曾有如下论述:“‘符号’的含义一直被认为是所指的标志,是返指所指的能指,是不同于所指的能指,它的意义也就是这样确定的。现在,如果我们抹去能指和所指之间的根本区别,那么我们就应该放弃能指这个反映形而上学思想的词。”[11]这段论述指明了以结构主义为代表的、所指缺席的符号学研究流派存在的问题,这也是音乐符号学将研究重点放在对“绝对意义”的解读上无法解决的矛盾。

除此之外,音乐与符号的特性也不能完全兼容。首先,音乐与其表现对象之间的关系同符号的能指和所指间的关系并不十分贴切。索绪尔等理论家在提出“能指—所指”这一对对立范畴时就表示,能指和所指之间的关系是任意的,“桌子”作为符号的能指和它的所指,无论是桌子的概念和还是桌子的实体之间的关系完全是人为建立的,这种意义的获取需要依靠后天的习得。音乐中当然存在这样由人为、文化规定的表现因素,比如《东方红》与领袖毛泽东、《马赛曲》与法国革命间的关联,音乐的“意义”并不完全由音乐进行本身决定。但这样的表现形式在音乐中毕竟是有限的,作曲家对风声、大海等表现对象明确的因素的模仿,以及音乐作品中大量的、也是存在最多的表意并不明确的表现形式中,音乐和对象间的关系并非任意的,而是存在着一种本有的联系。特别是后者,音乐和表现对象之间存在着联觉对应关系,创作者很难用较高的音区表现迟钝、笨重的状态。这种与人的心理、感觉密切相关的表现因素的存在也使得大多数的欣赏者即便是在未受过专业的教育或特定文化熏陶的情况下,对于音乐的感知、音乐表现对象的把握依然具有一定的确定性。因此,音乐作为一种“符号”是有其特殊性。但音乐符号学,特别是塔拉斯蒂的音乐符号学理论并没有很好地体现这种特殊性。尽管如塔拉斯蒂所言,音乐事实本身始终是他优先考虑的问题,但他的分析中所引用的术语,如同位素、行动者、叙事程序、模态等均是借用自结构主义。而结构主义作为最初研究语言、文学结构的一种理论,并不能很好地体现音乐的特性。这些结构主义的术语,包括塔拉斯蒂额外使用的如“过分胸腺功能的情形”等在内的术语也会因符号本身的生僻、难以理解进而让欣赏者离音乐更远,与研究者的初衷相悖。

另一方面,也是音乐与符号最为不同的一点在于,符号以意义的传达、表现为目标,但音乐并不是如此。我们在谈到音乐的特殊性问题时,总会提及音乐的“非语义性”“非再现性”。音乐是非概念性的,清楚地描绘对象、传达清晰的意义不是音乐的本质所在。更进一步讲,符号需要被认识、被理解,这个活动需要极强的理性因素的介入。而音乐作为一种感性体验的对象,它以声音的传达为主要机制,带给人的是审美上的愉悦,能否被理解、是否在符号使用者与接收方间传达了同样的、明确的思想与认识并不是必需的。欣赏者不会因为喜欢法语的发音而在不懂法语的情况下听法语朗读的片段,音乐审美活动则不然,无论是否“听得懂”音乐符号所传达的意义,我们都可以听赏音乐。在这样的情况下,与意义密切相关的传统的“所指”自然不再是音乐符号学研究的重点。纳蒂埃在论述中反复强调了“感知”的重要性,并把它列为符号学三分法的重要一环。纳蒂埃在其论著中也明确表示“音乐是用来听的”,这是音乐最为核心、本质的属性。但是,当音乐被视作一种符号,当一个符号不以表意为必需的目的,而是以感知、获取审美愉悦为核心要义的时候,我们也应当审慎地思考它的符号属性的合理性。

综上,从符号学的理论视角出发回答音乐美学经典的“意义”问题时,存在着两种不同的解读方式:与参照意义类似的传统符号的所指意义及带有绝对意义性质的、对能指的探讨同时存在于音乐符号学的研究中,并且以后者占据更加重要的位置。这是由音乐符号的特殊性决定的。但正是由于这种特殊性的存在,音乐符号学也存在着一些似乎“无解”的问题——对于不以表意、交流为主要目的的音乐符号而言,聚焦于音乐形态即音乐符号能指本身的研究,无疑能更好地揭示音乐符号本身的结构及魅力所在,但却与符号这一概念最为核心的特质相背离。而对音乐审美活动而言,它所具有的侧重于感性体验的属性和以理性认识为主的符号理解活动本身也并不完全兼容。这是“音乐”与“符号”在本质上存在的矛盾,也是音乐符号学理论存在的问题的根源所在。