【南京调】之争:“古老曲种”南京白局的渊源研究

2023-10-25徐晨宇浙江音乐学院浙江杭州310012

徐晨宇(浙江音乐学院,浙江 杭州 310012)

南京白局是清末以来流传于南京及周边郊县的民间说唱艺术形式,2008年入选国家级第二批非物质文化遗产名录(项目编号V-81)。据《2009年江苏省非物质文化遗产资源调查表》(编号:32011607100016),南京白局(以下简称“白局”)的历史可追溯到元代(距今700多年),是一项起源于元曲【南京调】、具有“元曲遗韵”的古老曲艺形式。这一说法多次出现,已成为当下政府、艺人、媒体介绍白局时的“主流”观点。[1]但笔者通过田野发现,有关白局的历史记载最多只可追溯到清代①最早明确记录白局的文献为清末学人夏仁虎于1915年所作的《岁华忆语》;白局中最早的曲目为光绪年间的《倒文德桥》。,这与主流话语中的白局历史相差甚远,为何会如此?【南京调】究竟是不是白局的源头?两者之间有何联系?要解答这些疑问,需对【南京调】的形态、流变状况等进行考释,追溯“白局起源于元曲【南京调】”话语的由来,以厘清其与白局之间的复杂关系。

一、【南京调】考释

据目前相关研究,【南京调】应指明清时期遗存的小曲曲牌,其又名【南调】【寄生草】【打棍皮】【南罗顺】【七句半】等。[2]今主要流传于扬州清曲、海州五大宫调及广西文场、四川清音等曲艺艺术中。[3]

据目前文献所及,【南京调】最早的文献应见于清代文人李斗《扬州画舫录》中的“扬州小唱”篇:

小唱以琵琶、弦子、月琴、檀板合动而歌,最先有【银纽丝】【四大景】【倒扳桨】【剪靛花】【吉祥草】【倒花篮】诸调……近来群尚【满江红】【湘江浪】,皆本调也。其【京舵子】【起字调】【马头调】【南京调】之类,传自四方,间亦效之……[4]

该文献系李斗于乾隆六十年(1795)对于“扬州小唱”(即今扬州清曲)所用曲牌的细致描写。这段文字不仅是我们今天研究【南京调】必不可少的文献,也使我们对【南京调】的性质及传播情况有了明确了解。据引文所述,当时的【南京调】应是一首“传自四方”,即在清代江浙一带广为流传,且与【满江红】【马头调】【银纽丝】等齐名的小曲,后被扬州小唱(清曲)吸收,成为清曲中的一个曲牌。故笔者认为,此间李斗所述【南京调】,应是与【满江红】【银纽丝】相同的小曲曲牌概念,并非某一小曲艺术形式。

除上述《扬州画舫录》外,有关【南京调】的文献还有:清邗上蒙人著《风月梦》(1835)小说中载有【南京调】2首;清宣统元年(1909)抄本《南京调词》收录有【南京调】8首;同治光绪年间方忍斋所著《晓风残月》中载有【南京调词】24首。此外,同治七年江苏巡抚丁日昌下令禁查“小本淫词”、聚盛堂刊本《时新怕跳槽对口满江红》及近人胡适《扬州的小曲》一文中也有提及【南京调】。[5]虽然这些文献对【南京调】的记载仅限部分曲词,甚至有的仅是只言片语,但由此我们可以知道【南京调】在清代的流传区域及特点。由《风月梦》《南京调词》《晓风残月》等书中对【南京调】的记载可知,【南京调】的流传场所多为青楼妓馆,一般为妓女在酒桌上助兴演唱的小曲,且往往作为单个曲牌使用,内容多用于表达男欢女爱、风花雪月等。甚至因其内容太过淫秽,光绪年间【南京调】还遭到了政府的禁令。

如前所述,【南京调】相关文献多限于对其曲词的记写,有关【南京调】的旋律并无人提及。历史上这一曲牌的旋律究竟是怎样的?【南京调】究竟指的是一首乐曲还是由多首联缀而成?这些信息我们无从得知,只能从现存清曲、海州五大宫调等曲艺音乐中寻找【南京调】的一些蛛丝马迹。有学者认为,清曲是以【南京调】为主体的,[6]如章鸣《扬州清曲采访报告》中就收录了一百多个【南京调】曲目名。[6]从清曲中遗存的【南京调】曲目来看,【南京调】多为“单片子”,即单首曲目,这些曲目所用的【南京调】曲牌唱词结构稳定,大多为七句,曲调上也基本大同小异。[6]即使【南京调】的曲调在被清曲吸收的过程中发生了一些变迁,但它仍然是了解和研究【南京调】的重要途径。

二、【南京调】与【数板】

(一)历史文献及艺人口述中的白局历史

白局历史的文字记述可追溯到清末学人夏仁虎于1915年所作的《岁华忆语》,在介绍南京岁时节庆民俗“斋孤”时,夏仁虎提到了他所见的白局:“自七月七日后,坊中多延僧作佛事,谓之斋孤,至中元始已。大坊小弄,连台讽诵,榜黄纸文市头,曰荐度孤魂……亦有高搭灯棚,清音坐唱者。大率人家无赖子弟,以不受值。故曰走白局。莲灯灿烂,妇孺喧阗,往往达旦。此非美俗,后来已为官厅禁止,诚是也。”[7]从夏文中“走白局”这一称谓来看,当时的白局表演活动应是被人们视为一种民俗活动,在“斋孤”(即盂兰盆会)中用来“度孤魂”。依据“高搭灯棚、清音坐唱”的记载,1915年前的白局表演应为坐唱。再根据“无赖子弟、不受值”的描述,此时的白局应尚未形成专业的艺人、组织,而是以“家生、玩友”①白局局内人对于非专业演员的自称。的业余演员身份居多。依据这些特点可以判定,夏仁虎所见的“走白局”应是白局发展的早期雏形。

相较于夏仁虎的简单描述,稍晚于《岁华忆语》出现的《卢前笔记》一书则提供了比较翔实的白局早期表演形态:“近日孟兰会盛行于城南,作佛事道场者固多。亦有唱北局者,十余年来无此风光。犹记儿时在黑廊听北局,街头置一长几,燃香烛,围坐七八人,一人唱则其他六七弄乐器,计铙钹一,胡琴、月琴、三弦各一,馀则箫笙之属。所唱虽多小曲,然与昆曲或扬州调异,惜当时未能笔之于纸。何以名北局,至今不知故。自平剧南来,清唱梆子腔亦渐少。代北局、代清唱梆子腔而起者,则近日秦淮飞龙、麟凤诸歌肆,恐并北局之名,京人士亦久忘之矣!”[8]与夏文相同的是,卢前笔中的“北局”依然与盂兰盆会这一民俗活动联系紧密。根据成书年代推算,卢前所忆“北局”与夏文所述白局应处同一时间,只不过在卢前的描述中,白局这一艺术形式被命名为“北局”,且第一次出现了“城南”这一地域标志。

白局艺人的口述材料也是了解白局历史的重要途径。据艺人张元发(1880年生)回忆:“在进江宁织造局作学徒时,不仅江宁织造局已有‘白局’演唱活动,并曾听得父亲(1850年生)讲起,在太平天国定鼎天京(1853),就目睹‘白局’演唱在追奠阵亡将士的盂兰会上。”[9]198若张元发的口述属实,则白局最晚应于1853年就已在南京的盂兰盆会上出现。

(二)【南京调】之争的由来

上述文献材料显然与“白局起源于元曲【南京调】,距今有700多年历史”的起源说存在差异。笔者通过梳理发现,持此起源说的学者多以白局艺人口述材料“【南京调】即白局曲牌【数板】”为依据,在白局的当代叙事文本中影响很大,多次应用于政府、媒体、艺人的表述。

就笔者目力所及,这种观点最早由蔡钢风于1963年在《白局探源及其它》中提及。蔡氏根据白局艺人张元发的口述材料“【南京调】系外路人对白局曲牌【数板】的称谓”,认为【南京调】又称【数板】,而清曲对于“传自四方”的【南京调】的吸收,实质上就是吸收了白局早期的音乐。[10]在这之后,原南京市工人白局实验曲剧团编剧蔡震中在其文《南京白局》中也提出:“按【南京调】系‘白局’的古腔本调,又称【数板】或【新闻腔】,至今沿袭演唱……笔者曾在一九六四年于六合县收集到一册白局《抢官米》手抄本曲段,其题下就标明为【南京调】。显然,【南京调】不仅确为‘白局’本调,而且是在扬州清曲存在之前就已流行了。”[9]192-193

蔡震中的这篇文章一经出版,就立即成了当下白局历史叙事的主流话语,如《南京曲艺志》《南京白局曲目选编》中都引用了此观点。这一主流话语在白局艺人的认知中也同样存在,如白局艺人夏天在《南京白局里的方言与曲调浅析》一文中就引用了上述观点。

“【南京调】是白局本调”的说法,使白局的历史从“清末”提升到了“700年”“600年”。尽管蔡氏的结论在白局局内人群体中影响很大,但实际上清曲持有者群体早就对白局、清曲、【南京调】三者之关系有过自己的论断,其中尤以王万青、曾宪洛、韦人等人的观点最为代表。清曲艺人王万青认为:“【南调】,过去大家都称【南京调】,但是与南京地方无甚关系。”[11]1725曾宪洛认为:清曲在其流传过程中,还曾经在南京留下了一个新产品——“白局”,亦即以南京方言唱的清曲……清曲大致上是先由扬帮妓女和跑码头的歌人把它由扬州带到南京的秦淮河上的。机房工人把它学习过来,变成自己文娱活动的手段,于是有了“白局”。[12]

由此可见,清曲持有者群体均认为“【南京调】与白局无关”,而反对蔡氏“【南京调】为白局本调”“白局早于清曲”等结论。对于这两种结论,笔者下面将通过音乐形态分析进行讨论,以明晰【南京调】与【数板】之间的联系。

(三)【南京调】与【数板】的音乐比较分析

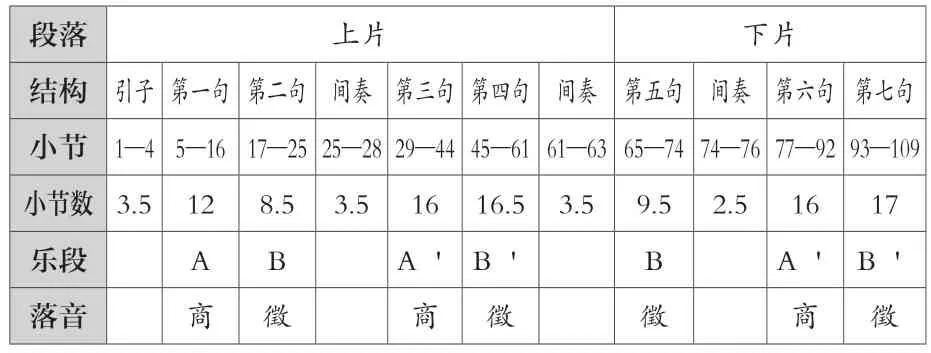

在对【南京调】的分析上,笔者选用了王万青演唱的《清和天气》为分析对象。首先,从曲词结构关系来看,该曲唱词分上、下两片,共计62个字,没有衬词。全曲共七句唱词,其中第六句与第七句是重复关系。如表1所示,该曲第一、二句呈排比关系,为4+3的七字句结构;第三、四句为相似的3+4+3的十字句结构;第五句为上下各4字的八字句结构;第六句与第七句相同皆为3+4+3的十字句。再结合上文《风月梦》《南京调词》及清曲中其他【南京调】的曲词可知,【南京调】曲牌的曲词结构较为规范、严谨,多为七字句、十字句,每句的结构也十分类似,多为4+3或3+4的组合。

表1.清曲《清和天气》的曲词结构关系①本文表格均为笔者根据《中国曲艺音乐集成·江苏卷》相关资料制作。

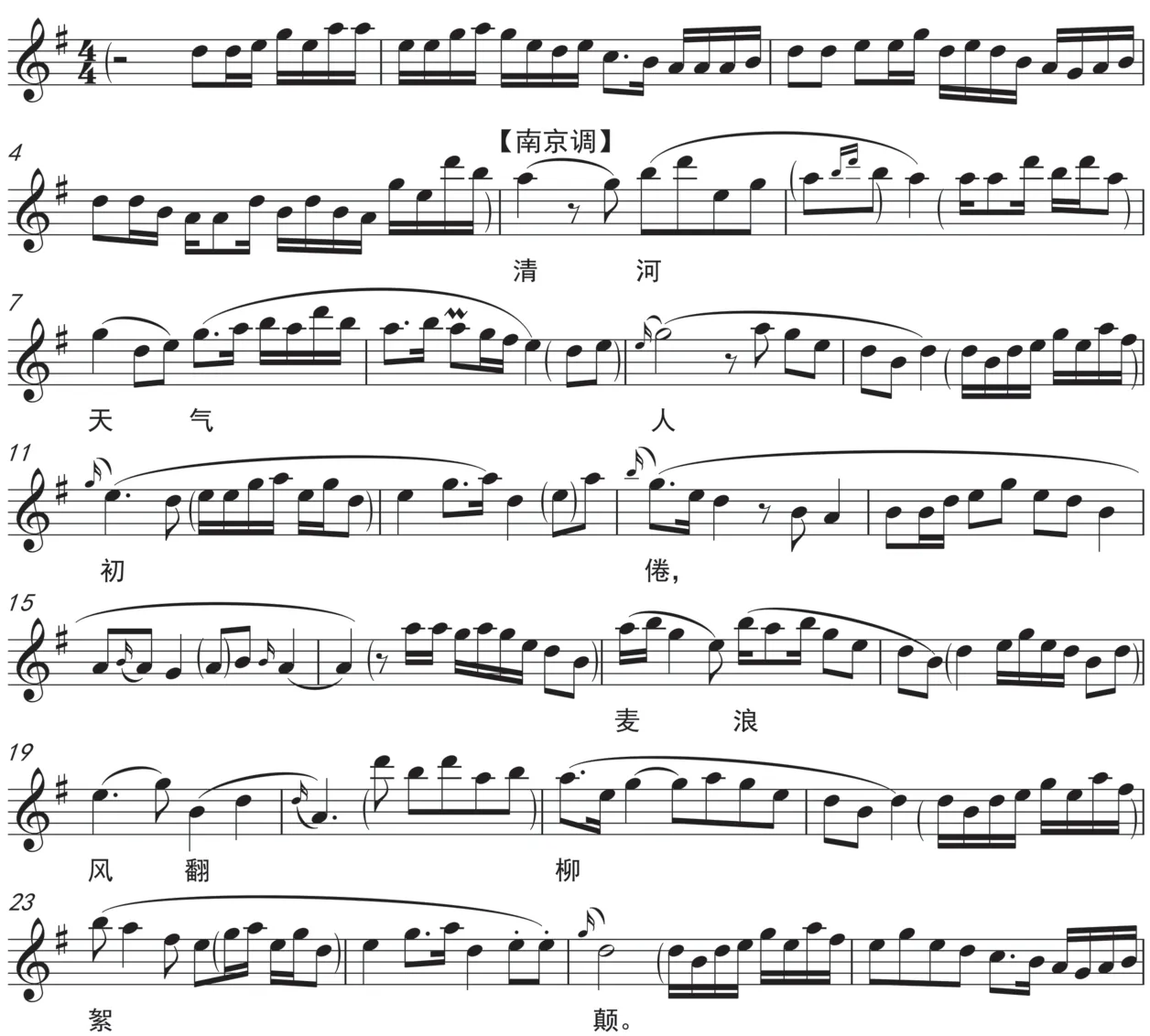

【南京调】的音乐结构与曲词结构基本类似。该曲为带有变宫的六声徵调式,骨干音为徵、商、宫。段落分为上、下片的两段式,共七个乐句,全曲煞于徵音。其结构如表2所示,【南京调】的上片共有上下对称的两组乐句,落音分别落于商与徵。下片有三句,除第五句是起到承上启下的单独乐句外,第六句与第七句的落音也分别落于商与徵。从谱例1来看,该乐曲为一板三眼,每个乐句的起腔皆在板上,每组乐句的规格也大致相当。从演唱效果上来看,该曲声多字少,曲调悠长、善于抒情。

谱例1.《清河天气》(节选)②本文谱例均为笔者依据《中国曲艺音乐集成·江苏卷》中相应简谱制作。 (演唱:王万青,记谱:杨珺)

表2.清曲《清和天气》的结构图示

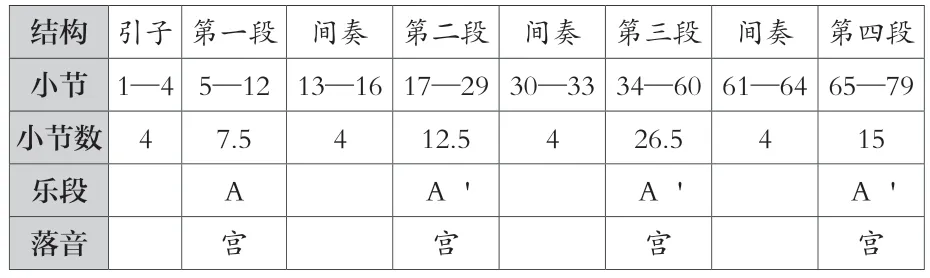

在对白局【数板】的分析上,笔者选择了白局艺人周慧琴演唱的《机房苦》作为分析对象。首先,从该曲的曲词关系来看,《机房苦》的唱词共分四个段落,共计179字,衬词较多。从表3的曲词结构上来看,该曲的唱词均以上下句为基础,每段的结尾处均以上短下长的两句式构成。全曲句式不等,有五、六、七、九、十一句,且每句的内在结构也大不相同,变化丰富,十分自由。与上述【南京调】规范、严谨的曲词结构形成鲜明的对比。其次,从《机房苦》的音乐结构上来看,该曲为五声宫调式,结尾落于宫音,骨干音为宫、徵、羽。全曲结构共分四段,每段结尾处两小节旋律基本一致,均落于宫音。乐句以开放性的上下句为基础,每段之间都有简短而稳定的过门。全曲共79小节,除第三段篇幅略长外,其他段落都在10个小节左右。(详见表4)从谱例2来看,该曲为一板一眼,各乐句的起腔皆于板上。因多用休止、附点等节奏型,全曲也呈现出紧凑、凝练的效果。再次,从演唱效果上来看,该曲曲调短小,多为一字一音,有利于故事情节的展开。夏天曾对笔者说,【数板】之所以比较自由,是因其可随新闻的长短自行编排,唱段也可根据唱词的多寡进行扩充、缩短。

表3.白局《机房苦》曲词结构关系(节选)

表4.白局《机房苦》的结构图示

通过上述分析可见,【南京调】唱词结构为3+4的七、九句,【数板】的唱词结构为句式不等的五、六、九、十一句,二者在唱词结构上有十分明显的差异;前者曲牌长度为109小节,后者曲牌长度为79小节,相差30小节;两者节奏板式也各不相同,前者为一板四眼,后者为一板一眼;前者乐句落音分别为商、徵、商、徵、徵、商、徵,后者乐句落音皆为宫,相差甚远;调式方面,前者为徵调式,后者为宫调式,调式色彩明显不同,旋律的骨干音也存在出入。综上所述,【南京调】与【数板】形态差异过大,应非同一支曲牌。此外,谈欣也通过对【南京调】的词、曲进行分析,认为其与【数板】并无明显的渊源关系。[3]笔者之所以选择清曲《清和天气》与白局《机房苦》进行对比,是因为二者都为各自曲种的常见曲目,不但历史悠久,且在当前学者的讨论中也多次被论及。

最后,从【南京调】与白局【数板】的曲目内容来看,二者有不同的风格特点。从宣统元年(1909)抄本《南京调词》中收录【南京调】八首及清曲曲目来看,该曲牌内容多表达儿女情长、风花雪月、伤离情怨等,这一类曲目主要有《一轮明月》《一叶归舟》《梧桐叶落》等。[11]白局【数板】的内容要以时事新闻为主,也被称为“新闻腔”。这一类曲目主要有《倒文德桥》《抢官米》《机房苦》等。这些快速编排、由群众演唱,用以表达劳动人民呼声的【数板】作品确实与上述【南京调】所演唱内容相去甚远。

综上,笔者认为蔡钢风、蔡震中所述“【南京调】系外路人对南京白局曲牌【数板】的称谓”“【南京调】即【新闻腔】【数板】”等结论不成立,【南京调】与【数板】并无关系。

三、【南京调】与白局

从白局当下留存的曲牌来看,白局中并无【南京调】或与之相近曲牌。既然【数板】、白局都与【南京调】无关,那为何在清曲持有者群体与蔡氏结论之后,在二十多年后的今天,【南京调】还会重新成为白局历史叙事的主流话语呢?通过对【南京调】【数板】的分析讨论,同时结合笔者的田野工作,笔者认为造成【南京调】之争的主要原因是白局历史文献的缺乏,为20世纪五六十年代研究白局的学者(艺人)留下阐释空间。他们通过艺人“【数板】就是【南京调】”的解释,将白局的历史等同于【南京调】的历史,进而强调了白局历史的悠久。这或许是他们的无意之举,却在白局中形成了一种由专家、学者主导的“权威话语”[13],成为当下官方、媒体、学者们解释白局源头的重要依据。从“【南京调】之争”所带来的影响来看,这种历史的塑造是为了赋予白局“历史悠久、内涵丰富”的曲艺艺术形象,提升白局的历史价值,使之成为当代中华文化复兴的一个“象征”,这是塑造地方城市文化名片的一个重要手段。

白局与清曲同属一类,二者不仅在地缘上十分接近,在历史渊源、表演形式、代表曲目、唱法、行规等方面也都十分相似,宛如一体。但对比二者的复兴历史,清曲要更早受到关注、扶持。早在白局还是浮萍落叶、默默无闻的年代,清曲就已备受学者关注,如胡适、周作人、郑振铎等就曾专门为清曲写过文章。清曲与白局的不同境遇使得清曲在白局的历史起源中先占据了主要话语权,如上文清曲艺人王万青、曾洛宪等人就一直认为白局是清曲的变体。笔者认为,“【南京调】之争”的现象,正是源于白局局内人对于“白局为清曲别种”的一种对抗与否定。

此外,遗产申报过程中对于历史挖掘的强调,也是造成【南京调】之争的原因之一。早在1998年,联合国教科文组织就在《宣布人类口头和非物质文化遗产代表作条例》中宣布了非遗价值的重要性:“被宣布为人类口头和非物质文化遗产代表作的文化场所或文化形式应具有特殊的价值”,此后联合国在《保护非物质文化遗产公约》(2003)中也一直贯彻这种认定。作为《公约》协约国的中国,在现行的《非物质文化遗产法》(2011)中,也同样要求在申报时注重非遗价值的重要性:“将体现中华民族优秀传统文化,具有重大历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产项目列入名录予以保护。”[14]由此可见,“国家在场”下的非遗申报过程,以历史价值为代表的诸多因素是非遗申报的重要指标,而如何清晰地论述各项目的“重大”价值也就成了各级地方政府的重要工作。在白局的官方叙事文本中,“元曲曲牌【南京调】”是其发展源头,从此角度来说,白局作为“元曲遗韵”,其历史认知价值的重要性就得到了重申,成为申报国家级非遗项目的支撑性条件。

结语

“【南京调】之争”折射出当前我国非遗保护工程中的一些普遍现象。自我国建立四级非遗申报制度以来,各地方在申报项目时展现了极大的热情,申报的非遗项目多如繁星。尤其是自“文化自信”“文化+旅游”等文化战略被提起,非遗成了振兴地方经济的黄金产业,地方政府在塑造地方文化名片时就更加不留余力。“【南京调】之争”的现象,或许是因项目申报论证过程中学者的缺席而引起的,也或许是地方政府有意为之,但这显然造成了我们对遗产项目的某些误解,给非遗保护工作带来了诸多不便。