“德—知—赛”引领的机械学科“三融合”培养模式

2023-10-25尹存宏张大斌郭蕊

尹存宏,张大斌,郭蕊

(贵州大学 机械工程学院,贵州贵阳 550025)

根据新工科、课程思政、“四新四化”及新时代机械工程教学体系和课程体系建设的要求[1-3],结合新时代社会经济的发展,机械工程问题的综合性、复杂性越来越高,且机械工程专业与实践应用高度关联,机械工程实践教学传统理念亟须突破[4]。通过学科竞赛引领创新创业教育高质量发展是实践教学培养机械工程高质量人才的重要渠道[5]。

各高校针对学科竞赛在人才培养中的作用和机理、学科竞赛组织管理体系等展开了研究[6-9]。近年来,各高校积极参与、组织承办各类大学生学科竞赛,秉承“以赛促学、以赛促研、以赛促教、以赛促建”的理念,形成长效竞赛育人机制,激发了学生创新创业的热情,培养其创新能力和科学家精神,有力推进了创新创业教育的高质量发展[10-12]。学科竞赛导向下的教学已在诸如计算机、工程管理、农业机械专业等的实践中取得良好效果[13-16]。实践证明:学科竞赛能够提高学生的科研实践能力,促进教师在指导学生过程中不断改进教学方法[17-18]。但学科竞赛在机械工程实践教学环节的应用还存在一些问题,本文针对存在的问题进行梳理分析,并探索解决路径。

1 学科竞赛导向下机械工程实践教学实施现状

1.1 学科竞赛队伍建设断层

对于学科竞赛,大一、大二学生参与度不高,大三、大四才开始打基础,导致教学成效低、学生成就感不足;学生对竞赛知识体系掌握不全,一个班级只有少数拔尖人才参与竞赛;教师往往并不是竞赛指导教师,难以在课堂上激发学生参与学科竞赛的兴趣,使得学生对学科竞赛的参与度不高,队伍容易出现断层现象。此外,思政元素在学科竞赛驱动下的教学中融入不充分,寻找思政教育与学科竞赛驱动的教学结合点迫在眉睫。

1.2 学科竞赛和实践教学衔接度不高

学科竞赛的实践指导和课堂的实践教学是分离的,现有的诸如机械原理课程设计、机械设计课程设计等传统的实践教学知识体系未能紧随学科发展前沿,滞后于形式多样、新颖性和创造性强的各类学科竞赛。学生难以将课堂所学的知识应用到竞赛复杂问题的解决中,学科竞赛和实践教学的衔接度不高。

1.3 赛教融合性不足

赛教资源相融合、赛教过程相融合、赛教评价相融合、赛教能力相融合的“以赛促教、以赛促学、赛教融合”模式,在机械工程实践教学环节中的运用缺乏系统性,教师和学生的协同融合性不足。

2 以“德—知—赛”为导向改革机械工程实践教学

2.1 以学生为中心的分层次、全覆盖竞赛课堂建设

教师在教学过程中始终以学生需求、学生学习过程、学生学习效果为中心,构建以学生团队为中心、以课程为载体、以教师为引导的教学理念。为保障负责实践理论教学和学科竞赛指导培训的为同一批教师,学校应创建“双师型”教师队伍。通过小组赛、课堂赛、课外赛、校赛、省赛、国赛,教师将竞赛项目从简单结构设计到复杂功能实现,分层次分解任务后交由知识掌握程度不同的学生团队,实现全员参与。

2.2 “德—知—赛”引领的实践教学体系构建

一是“德”,教师坚持德育为先、融入科技思政,倡导团队协作精神和传帮带精神,在学科竞赛培育环节中加入思政元素,让实践教学具有德育功效;二是“知”,教师以知识传授和“双创”意识培养为牵引,以学科竞赛项目和资源为驱动,开展“课堂+竞赛”的研究型教学模式,将学科竞赛项目案例和作品分层次融入理论教学并建立知识案例库,打造出学科竞赛驱动的教学资源共享包;三是“赛”,教师构建“以赛促学、以赛促研、以赛促教和以赛促建”的教学新模式。

2.3 实践教学评价体系与赛教融合育人新模式探索

教师开发能够有效支撑学生参与竞赛项目的多元化评价体系,在实践教学环节中融入竞赛资源、过程和考核方式,形成全新的学习流程,支撑学生创新能力的培养。教师强化“实践育人”,依靠学科竞赛激发学生学习动力,从思想引领、动力提升、课堂教学、实践教学和赛教融合等方面促进学生全方位发展。

3 “德—知—赛”引领的机械工程实践教学环节人才培养的应用实践

中国高校智能机器人创意大赛是面向全国普通高校大学生开展的重要科技活动。教师以智能机器人大赛为引导,通过轮式自主格斗机器人的设计和制造过程,推进“德—知—赛”创新机械工程实践教学环节人才培养的实施。

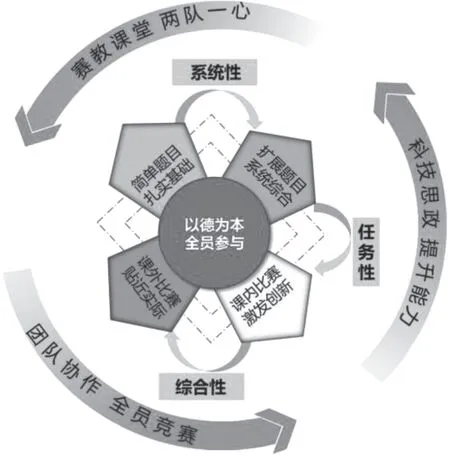

3.1 “两队一心”强课堂,科技思政促发展

“两队”是指教师团队和学生团队,“一心”是以学生为中心。学校应组建一支具有多学科知识储备和创新能力的“双师型”教师队伍,组建开发轮式自主格斗机器人的学生研究团队。课堂上,教师将与轮式自主格斗机器人有关的教学内容从简单结构设计到复杂功能实现分层次分解任务后,交由知识掌握程度不同的学生团队,充分发挥学生自主性,引导学生组建研究小组,让个人、小组和班级之间形成竞赛氛围,实现全员参与竞赛。课堂外,教师建设传帮带式学生竞赛队伍,融入科技思政,让学生在潜移默化中坚定理想信念,激发学习兴趣。依托驭想俱乐部和技术众筹基地两个创新实训平台,逐步形成传帮带式学生梯队。第一梯队主要由有参赛经验的大三、大四学生组成,第二梯队从机械设计、机械原理和机械制图专业基础知识扎实的大二学生中选拔,第三梯队选择自学习能力强的大一学生。学生在团队中倡导协作精神、工匠精神和传帮带的奉献精神,发挥梯度组合优势,实现竞赛队伍的可持续发展,如图1 所示:

图1 竞赛队伍可持续发展模式

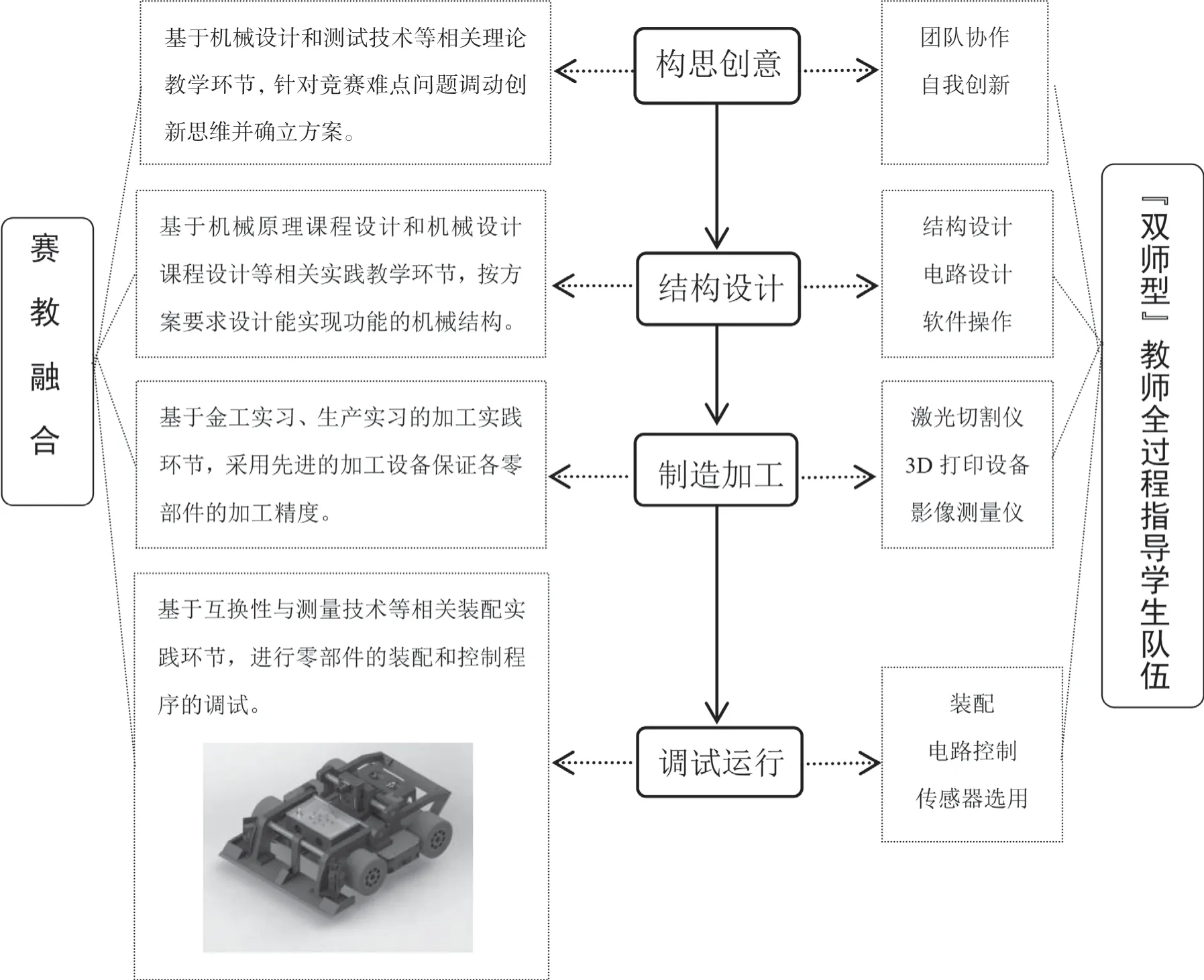

3.2 竞赛导向创特色,分层融合提质量

开展“课堂+竞赛”的研究型教学模式,教师在实践环节授课,利用竞赛任务具有挑战性和对抗性的特点激发学生的学习兴趣,将智能机器人竞赛从赛事时间节点、竞赛组织形式、竞赛内容、竞赛奖励等方面进行介绍,让学生了解智能机器人创意大赛,积极引导学生参加比赛。在理论教学课堂,教师融入轮式自主格斗机器人设计和制造过程,剖析作品,分层次构建教学案例数据库,如图2 所示。教师将结构设计部分融入机械原理和机械设计课程设计,将传动和控制部分融入电工实习和液压传动课程设计,将加工部分融入金工实习和生产实习环节,以此为资源包进行分层次、有针对性的案例化教学。通过“课堂+竞赛”的研究型教学模式,教师将竞赛分层次完成,使学生不仅掌握了每一门课程的知识,还能通过实践提高应用能力。

图2 以轮式自主格斗机器人为例构建教学案例数据库

3.3 “三融多元”创新人才培养模式和评价体系

在培养方案中,设计一种学科竞赛全覆盖的“1+1”模式,即指导教师根据竞赛内容开设1 学分针对性实践课程,学生在校期间获得校级以上竞赛奖项可获得1 学分。在“1+1”学分导向的培养过程中,以教学内容+竞赛内容完成赛教融合,以学生创新能力+教师教学能力完成能力融合,以竞赛项目经典优秀作品+驭想俱乐部等创新实践基地完成资源融合,即“三融合”培养模式,如图3 所示:

图3 “三融合”培养新模式

教师开发能够有效支撑学生参与竞赛项目的多元化评价体系,包括项目方案设计环节的考核、项目执行以及报告撰写和答辩。针对不同层次学生的学习情况、参赛过程和结果,教师分别划定考核标准:学科基础题目占40%,学生设计作品占30%,学生报告答辩环节占20%,指导教师根据创新过程进行评分,占10%。通过机械结构设计、制图、加工等基础学习,到完成复杂的参赛作品,教师对学生学习过程中的学习态度、逻辑思考、解决问题、归纳总结、语言表述以及团队协作等能力进行综合考核,全过程评价学生综合能力。

4 结语

“德—知—赛”引领的机械工程学科“三融合”实践能力培养模式,先从课堂建设、团队组建、分层次竞赛着手,激发学生兴趣、提高学生参与度、扩大学生参与面;再以轮式自主格斗机器人设计制造过程为载体,优化课程层次体系、改进教学方法、建立科学的实践教学体系,实现竞赛知识的分层融合,提供教学资源包;最后以竞赛过程和创新作品为依托,以“三融多元”为思路,创新人才培养模式和评价体系。在以“德”为本、“知”为源、“赛”为魂的机械工程实践教学环节人才培养新模式引领下,贵州大学机械工程学院学生荣获第五届中国高校智能机器人创意大赛全国二等奖,实现了学生创造性能力、系统思维能力、协作能力等综合能力的培养,达到机械工程专业人才培养的预期目标。