基于CiteSpace 和Vosviewer 知识图谱对中医湿热证基础研究的可视化分析*

2023-10-24李志鹏赵少莉曹世杰邱峰康宁

李志鹏,赵少莉,曹世杰,邱峰,3,康宁

(1.天津中医药大学医学技术学院,天津 301617;2.天津中医药大学现代中药国家重点实验室,天津 301617;3.天津中医药大学中药学院,天津 301617)

湿热首见于《素问·生气通天论》,其称“困于湿,首如裹,湿热不攘,大筋软短,小筋弛长,软短为拘,弛长为痿”。湿热证[1]是指由湿热邪气引发,表现为湿邪和热邪的相互搏结,如清代医家薛生白曾言“热得湿而热愈炽,湿得热而湿愈横。湿热两分,其病轻而缓;湿热两合,其病重而速”。朱丹溪言“六气之中,湿热为患,十之八九”,体现了湿热证发病具有致病广泛、病症繁多的特点。湿热证在临床上常表现为慢性浅表性胃炎、慢性乙型肝炎、尿路感染、2 型糖尿病、肾功能衰竭等多种疾病,包含脾胃湿热、脾虚湿热、下焦湿热、肝胆湿热等多个证型[2]。湿热证以头身重痛、身热不扬、四肢倦怠乏力、口不仁面垢、口渴或不渴、小便黄、大便黏滞不爽、舌红苔黄腻为主要临床表现。薛生白在《湿热病篇》中认为,湿热证的发病是由“内外相引”而造成的;此外,清·叶天士《温热论》中提及湿热证是内外合邪发为病,“外邪入里,里湿为合”,外湿是疾病发生的主要原因,内湿是发病的内在依据。因现代人嗜食肥甘厚味,脾胃运化吸收不及则内生湿邪,如《仁斋直指方》有“饮食失调而生湿热”,在脾胃内湿的基础之上,加之外感湿热之邪,内外合邪,蕴久化为湿热。正如薛生白在《湿热病篇》中提及“太阴内伤,湿邪停聚,客邪再至,内外相引,故病湿热。”正是因为在嗜食肥甘厚味的饮食习惯与湿热外邪环境的共同影响下,导致近年来湿热证相关疾病的患者数量在不断增加。

近年来不断有学者对湿热证进行探索研究,但是尚缺乏对中医湿热证基础研究文献的计量学分析。而研究通过CiteSpace5.8.R1 和Vosviewer 软件进行演算,对中医湿热证基础研究相关文献进行可视化分析,从而探讨湿热证研究的热点、前沿及趋势,为中医湿热证进一步的深入研究提供借鉴意义。

CiteSpace 和VOSviewer 软件可通过可视化方法呈现出科学知识的结构、规律和分布情况,被应用于科学文献中识别并显示科学发展新趋势和新动态[3-4],在中医药领域多被应用于分析中医药防治疾病的研究进展[5-6]。

1 资料与方法

1.1 数据采集文章数据来源于中国知网(CNKI)、万方、维普数据库,检索方式为“主题”,检索词选定为“湿热”“湿热证”,检索时间为2000 年1 月—2021 年12 月。纳入标准:研究内容涉及中医湿热证基础研究相关文献。研究共纳入360 篇文献。

1.2 数据处理将纳入的文献以Refworks 格式导出,并以“download_***”的格式命名,导出的文献记录包含作者、研究机构、题名、摘要、关键词、发表年份等。通过CiteSpace 和Vosviewer 软件对作者、机构和关键词进行可视化分析。

2 结果

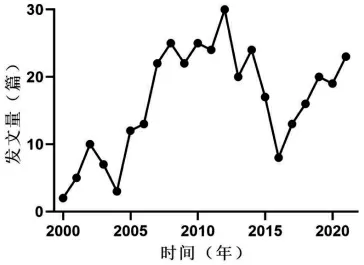

2.1 文献发表时间文献发表数量的历年变化情况代表了该领域学术理论水平和发展情况[7]。排除不相关的文献后,共纳入中医湿热证基础研究文献360 篇,年度发文量如图1 所示,以2000—2012 年为第一阶段,发文量整体呈现上涨趋势,其中2000 年发文量2 篇为最低值,2012 年达到最高值30 篇,说明中医湿热证研究取得突破性进展,引起行业广泛关注。2012—2016 年期间发文量逐渐下降,但是自2016—2021 年之间再次快速上涨,说明湿热证的研究逐渐被重新重视,已成为当前研究的热点。

图1 文献发表时间分布Fig.1 Time distribution of literature publication

2.2 作者可视化分析对作者共现分析[8],如图2所示,N 表示节点/数量,E 表示节点间对象之间的连线,作者合作可视化图谱中N=357,E=508,表明本研究纳入的360 篇文献共由357 名作者完成,作者之间合作了508 次,说明作者之间的联系较为紧密。主要形成了以文小敏、惠华英、林培政为主的核心研究团队,其中文小敏团队侧重探讨中药在脾胃湿热证大鼠模型中的应用,惠华英团队主要集中于研究葛根芩连汤对肠道湿热证泄泻小鼠模型的影响,林培政团队则开展了中药对病毒感染湿热证模型疗效的研究。

图2 作者合作网络知识图谱Fig.2 Author collaboration network knowledge graph

2.3 研究机构可视化分析对机构合作网络的可视化图谱分析,节点之间的连线粗细代表不同机构之间的合作强度。如图3 所示,得到的可视化图谱中共包含225 家研究机构,合作了204 次,网络密度为0.008 1。主要形成了以南方医科大学中医药学院、湖南中医药大学、广州中医药大学为主的研究机构。

图3 研究机构合作网络知识图谱Fig.3 Knowledge graph of research institution collaboration network

2.4 关键词可视化分析

2.4.1 关键词共现分析论文中高频关键词分析以图谱的形式呈现出来,可以借此寻找该领域的研究热点[9]。中医药防治湿热证基础研究的关键词如图4 所示,排名前10 的高频关键词见于表1。Vosviewer 软件对关键词进行共现分析,标签越大,说明关键词出现的频次越高。在湿热证型方面,脾胃湿热证、温病湿热证、大肠湿热证为当前主要的研究热点;中药复方研究方面,三仁汤、葛根芩连汤、王氏连朴饮、甘露消毒丹、灭幽汤为当前研究热点;此外,湿热证动物模型的建立也成为当前中医药防治湿热证的研究重点。

表1 排名前10 的共现关键词列表Tab.1 Top 10 co-occurrence keyword list 次

图4 关键词共现图谱Fig.4 Keyword co-occurrence graph

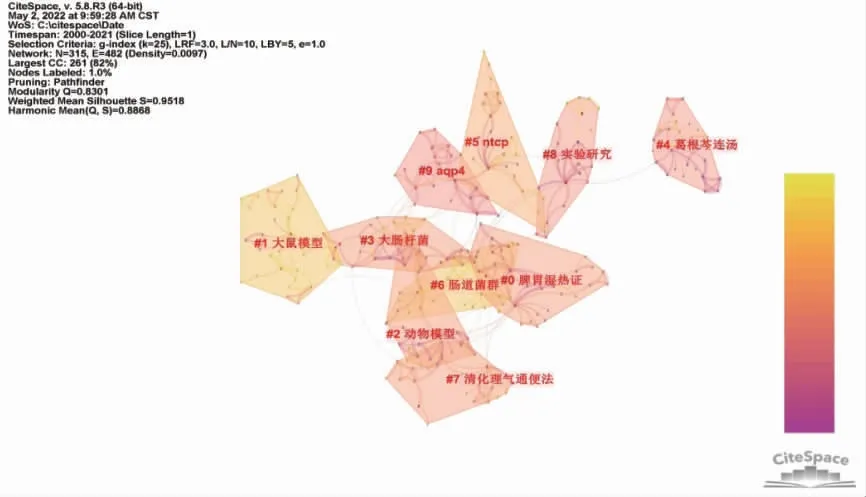

2.4.2 关键词聚类分析关键词聚类分析通过对具有多项指标的信息数据按照信息程度进行分类,能够反映该领域研究文献的集中程度[10-11]。一般认为,聚类模块值(Q)>0.3,提示聚类结构显著;平均轮廓值(S)>0.7 意味着聚类是令人信服的[12]。如图5所示,聚类Q 值为0.8301,S 值为0.9518,提示本研究聚类显著且真实可信。共得到10 个聚类,分别是“#0 脾胃湿热证”“#1 大鼠模型”“#2 动物模型”“#3大肠杆菌”“#4 葛根芩连汤”“#5 ntcp”“#6 肠道菌群”“#7 清化理气通便法”“#8 实验研究”“#9 aqp4”。聚类标签(#)的数字越小,代表该聚类规模越大。

图5 关键词聚类图谱Fig.5 Keyword clustering graph

综合分析高频次以及关键词聚类结果,可以基本确定近21 年来中医湿热证的基础研究与湿热证动物模型的构建、湿热证型的探索以及复方药理作用的研究等领域关系密切。

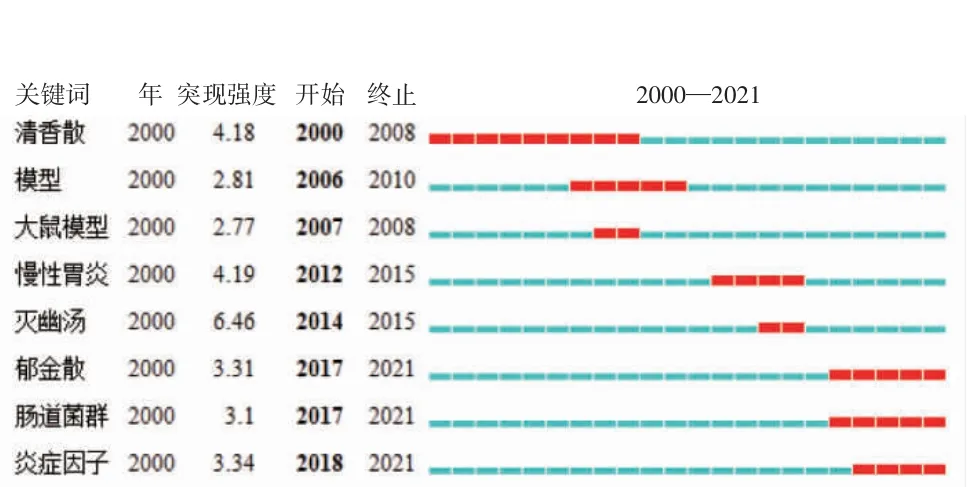

2.4.3 关键词突现分析关键词突现分析是指关键词在短时间内使用频次显著增加,通过对关键词进行突显分析,可以有效反映某段时间内关注度较高的研究内容,显示不同研究热点的转移,判断潜在的发展趋势和研究前沿[13]。“Begin”和“End”为突变开始和结束的时间,“Strength”为关键词突现的强度,强度越高表示其影响力越大。如图6 所示,对文献中前8 个突现词进行分析,发现每个时间阶段的研究重点各有不同,而从肠道菌群和炎症因子方面考察中药复方对湿热证的治疗成为未来一段时间的研究热点。

图6 关键词突现图谱(排名前8)Fig.6 Keyword emergence graph(top 8)

3 讨论

3.1 湿热证研究团队及特点相关文献时间分布结果表明,2005 年之后中医湿热证的研究逐渐受到关注,并保持一定的研究热度。作者合作网络图谱得到以文小敏、惠华英、林培政为主的核心研究团队,作为该领域的学术引领者,团队之间的合作较为紧密,使得中医药治疗湿热证研究有了长足的发展。多所中医药大学及其附属医院对于湿热证研究做出了较为突出的贡献,尤其以南方学术机构对湿热证的研究居多,这种情况的出现或许与岭南地区独特的气候和地理环境易造成湿热证患者数量较多有关。然而,目前缺乏跨地域之间的交流与合作,导致研究相对分散,地域发展不平衡。未来须突破地域障碍,通过加强区域合作,加大研究成果交流,以推动该领域的学术进步与发展。

3.2 湿热证的研究现状关键词是对文献研究的高度概括,通过对关键词的偶联分析可以了解某个领域的发展态势,而高频关键词常被用来揭示该领域的研究热点和前沿[14]。通过对高频关键词以及关键词聚类进行综合分析,发现中医湿热证的动物模型、湿热证型、复方药理作用成为当前中医药防治湿热证基础研究的主要内容。

研究所纳入的中医湿热证动物模型的分类整理详见图7、表2(其中有的研究涉及两种实验动物)。根据湿热证的研究现状,发现当前研究过程中用于湿热证造模的实验动物种类繁多,造模方法多样化,导致同一种疾病无法建立起具有统一评价标准的动物模型[15-16]。同时,在建立动物模型的过程中,存在实验人员的主观性强的问题,最终导致同类文章之间缺乏可比性。而缺乏合理的实验模型,便不能更好地反映中医证候学的特点,很难与中医的传统病因病机、辨证论治相结合。因此,对于不同疾病所需要的中医湿热证的动物模型尚需进一步研究,在模型的选取上多依据中医传统理论“外邪入里,里湿为合”的原则,模拟临床疾病的病因,结合动物的行为学改变和微观生化病理指标,建立起具有客观评价标准的动物模型,这将对于进一步阐释中医药防治湿热证的作用机制具有重要的方法学意义。

此外,研究纳入的文献以脾胃湿热证(109 篇)、温病湿热证(67 篇)、溃疡性结肠炎湿热证(33 篇)、大肠湿热证(28 篇)为主要研究证型,涉及到消化系统和代谢系统等方面的疾病。然而,中医湿热证的证型较为丰富,目前的研究方向存在过于集中的现象,导致其余临床常见湿热证型,如肝胆湿热证、膀胱湿热证等证型的研究相对较少。由于湿热证的各种证型之间存在一定的关联性,因此为进一步丰富中医湿热证的科学内涵,理应在拓宽湿热证研究方向的基础上,加强湿热证不同证型之间的相互比较。通过采用多因素比较的方法,发现相关证型之间的联系,利用不同证候和微观指标的关系来充分发挥中医辨证论治的优势,有助于使中医湿热证的研究工作更加深入。

在中药复方药理作用方面,研究纳入的文献共涉及57 种中药复方,其中以三仁汤(45 篇)、王氏连朴饮(28 篇)、蒿芩清胆汤(23 篇)、清香散(18 篇)、甘露消毒丹(15 篇)、黄连解毒汤(15 篇)、灭幽汤(14 篇)、葛根芩连汤(13 篇)等中药复方药理作用的研究最为常见,如表3 所示。此前有学者发现中药复方对湿热证的治疗有积极的推动作用,如三仁汤通过纠正脾胃湿热证大鼠胃黏膜上皮细胞增殖与凋亡的失衡、降低炎症反应程度,从而促进胃黏膜损伤修复[36]。葛根芩连汤可以调控肠道微生态平衡,恢复湿热证泄泻小鼠肠道菌群的物种多样性,并且可以调整细菌不同物种之间的相对含量[37]。甘露消毒丹可以通过影响炎性相关因子的含量以及AQP1 的表达,从而抑制湿热证病毒性肺炎小鼠的炎症反应,此外,还可以抑制流感病毒核酸mRNA的表达[38]。因为中药复方治疗湿热证具有靶点多、途径多、层次多的特点,通过药理、病理、生化、免疫等多学科的交叉研究,引入新技术和新方法,深入探究中药复方治疗湿热证的作用机制,才能更好地佐证中药复方的疗效,完善中药复方的理论基础,以便于更好地应用于临床。

表3 中医湿热证研究中的中药复方Tab.3 Traditional chinese medicine formulas in the study of damp heat syndrome in traditional chinese medicine

3.3 湿热证的研究趋势对关键词的突现结果进行分析及文献回顾,可预测中医湿热证领域研究的热点与前沿。发现从肠道菌群和炎症因子这两方面探索中药治疗湿热证的作用机制将成为未来研究的趋势。肠道菌群通过免疫、内分泌和代谢等途径参与调节机体的生理功能,而肠道菌群的紊乱则会导致机体内环境稳态的失衡,使生理功能发生失调。现有的实验数据已经证实湿热证可以影响肠道菌群多样性和丰度的改变,但是中医药在肠道微生态方面的研究存在着明显的不足,即缺乏深入的分子生物学机制研究,若通过多靶点、多途径研究,深入探索中医湿热证与肠道微生态之间的关系,可以丰富和发展中医证候学中微生态的科学内涵。

炎症反应是自我防御的体现,但是过度炎症反应的发生会对机体造成一定的损伤,而湿热证的形成与机体的炎症反应有关。现代研究表明湿热证促进多种炎症细胞因子基因的表达,导致严重的炎症反应,因而,从改善炎症角度探讨中药治疗湿热证的作用机制,可以为中药治疗湿热证的现代应用提供实验依据。由于中药复方制剂的有效成分并非是单药有效成分的相互叠加,因此其具体的作用机制还需要进一步地挖掘与探索。

4 结论

近年来,大量学者参与中医湿热证的基础研究工作,拓宽了湿热证研究的思路,为揭示中医药治疗湿热证的疗效提供了理论依据。虽然湿热证的研究取得了一定成果,但是尚未取得突破性进展,其重要原因是缺乏合理的动物模型,现有的湿热证动物模型无法明确湿热证的生物学基础,影响中医药治疗湿热证的作用机制阐明。因此须建立起具有统一评价标准的动物模型,并从肠道菌群和炎症因子层次,深入探讨中药复方治疗湿热证的作用机制,将会成为未来一段时间内该领域的研究热点。