新型跟骨外固定支架治疗Sanders ⅢAB型跟骨骨折的有限元分析

2023-10-20唐果江民波王德国李洋

唐果 江民波 王德国 李洋

跟骨骨折是常见的跗骨骨折,涉及关节内的跟骨骨折比例达到了75%[1]。切开复位内固定手术是跟骨骨折的常用治疗手段,能够提供坚强的固定。但存在手术时机难以把握、术后切口感染、皮缘坏死、二次取出等问题[2-3]。既往文献报道认为,单纯外固定支架无法提供坚强固定,有骨折复位丢失的风险,所以外固定支架仅作为术前临时牵引使用[4]。近年来,有学者提出采用外固定支架来治疗跟骨骨折,结果显示其治疗效果与传统内固定相当,但力学稳定性仍存在争议[5-6]。由于跟骨Sanders Ⅳ型骨折较为复杂,常需要切开进行骨折复位,再予以钢板内固定,而在跟骨Sanders Ⅲ型骨折分型中,Sanders ⅢAB型是较为常见的类型[1]。基于此,为探究外固定支架治疗是否适用于Sanders Ⅲ型骨折,本研究设计出一种新型外固定支架,采用限元分析方法建立跟骨Sanders ⅢAB型骨折及两种固定治疗模型,比较两种固定方式的应力分布规律及分析其力学稳定性情况。

1 材料与方法

1.1 主要设备

计算机配置型号:Ⅰntel(R)Core(TM)i7-45U,CPU 2.60 GHz,安装内存(RAM):8 G,硬盘:500 G;CT型号:16排多层螺旋CT(德国Siemens公司);软件:Mimics 15.0(比利时Materialise公司),Ansys 12.0(美国Ansys公司),Abaqus 6.10(法国Dassault Systemes公司),Geomagic Studio 2012(美国Geomagic公司),Solidworks 2021(法国Dassault Systemes公司)。

1.2 新型外固定支架的特点及使用

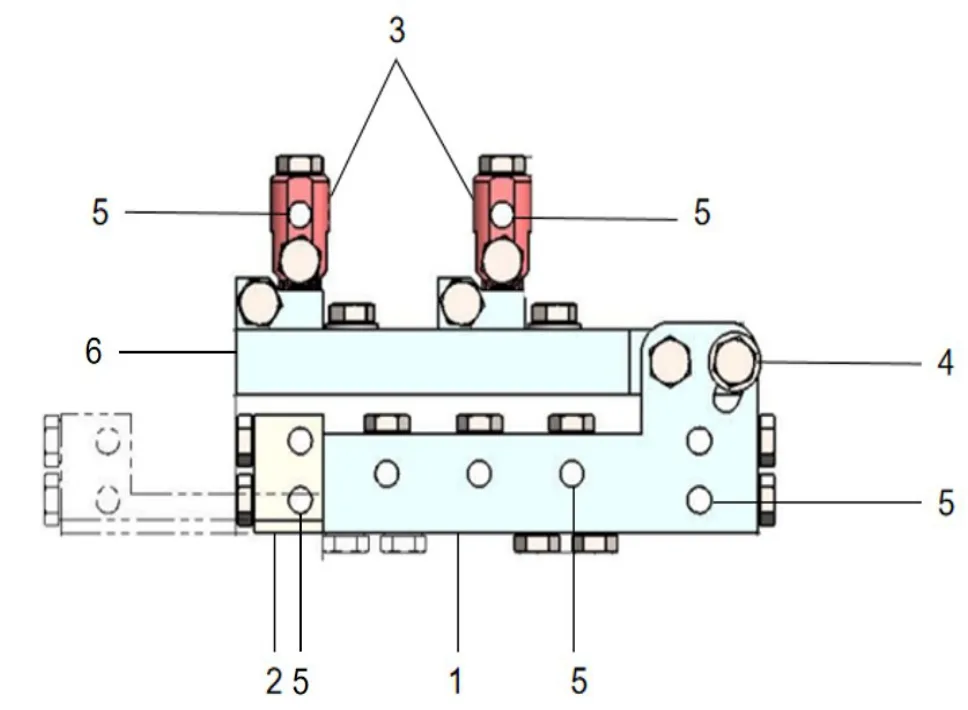

新型外固定支架主要由上臂、下臂、延长下臂、可调节固定器、滑槽、克氏针孔组成,各组件材质主要为金属合金(设计图见图1,实物图见图2)。

图1 新型外固定支架设计图

图2 新型外固定支架实物图

1.3 研究对象

选取正常成年男性志愿者,年龄30岁,身高175 cm,体重75 kg,该志愿者无足踝部外伤史。行跟骨、足、踝关节正、侧位X线摄片及踝关节CT扫描排除足踝部病变,签署知情同意书并保存其影像学资料,伦理审查已通过(SQ044)。

对该志愿者进行CT扫描,扫描条件为:扫描厚度0.625 mm,矩阵大小为 512×512,扫描范围包括双侧足底至踝关节上15 cm,共获得扫描图像数据65层,扫描数据以Dicom格式保存,扫描结果显示:扫描范围内的各骨骼、肌肉等结构正常、完整。

1.4 Sanders ⅢAB型骨折固定模型建立

在Mimics 15.0软件中输入已保存的扫描数据图像,灰度阈值进行划分后,获得完整的踝关节及足部骨形态,调整参数得到完整的跟骨三维模型。在Geomagic Studio 2012软件中导入已获取的三维模型,完成曲率、删除格点、孔填塞后处理,然后通过网格划分、曲面拟合等操作,得到NURBS曲面。按照Sanders ⅢAB型骨折分型,经分割、截骨,构建得到Sanders ⅢAB型骨折模型。采用Solidworks 2021绘制固定器模型,忽略克氏针形态,固定针设定为直径3.5 mm的圆柱体。装配后,得到跟骨外固定支架及钢板治疗Sanders ⅢAB型骨折的固定模型(见图3)。

图3 Sanders ⅢAB型骨折固定模型:A. 外固定模型图;B. 钢板模型图

1.5 加载与设定

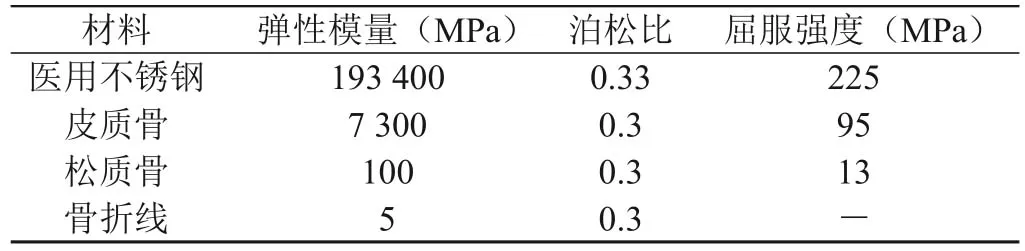

在分析软件Ansys 6.10中导入已构建的两种固定方式的跟骨骨折模型,通过设定并划定单元网格,对材料设定参数属性,在模型中,将涉及的组织材料简化为均质弹性材料,并设置泊松比和弹性模量。结合参考文献,模型建立了重要的关节韧带,来模拟韧带连接情况,并根据文献设定骨折线、外固定架、皮质骨和松质骨的材料参数(见表1)[7-9]。

表1 材料参数

在Abaqus 6.10软件中导入模型,依据Surendran、Cheung等[10-11]设定并进行力学加载,研究中笔者设定跟骨与地面接触的最低点为约束点,在骰跟骨结节处自下向上加载300 N,在跟骨中距关节面处自上向下加载200 N,在后关节面处自上向下加载420 N(见图4)。

图4 力学加载模型:A. 外固定模型图;B. 钢板模型图

2 结果

2.1 模型验证

应力分布图(见图5)提示应力集中区范围在距下关节和跟骨内侧,应力分布特点符合跟骨的机械应力机制,认为该模型力学加载方法符合人体跟骨的实际应力特性。

图5 模型应力验证:A. 单一跟骨力学加载后应力图(侧面观);B. 单一跟骨力学加载后应力图(底面观)

2.2 位移分析

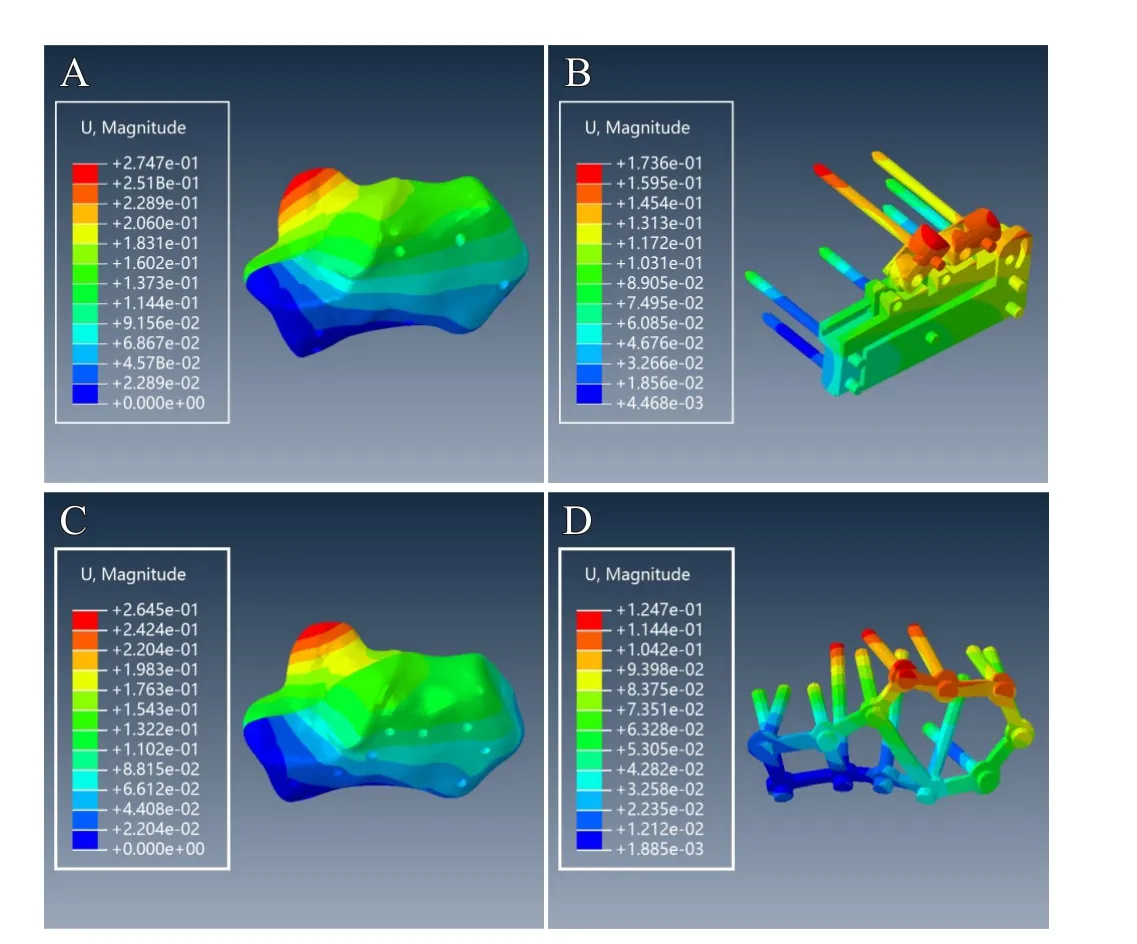

模型载荷加载后,得到了两种固定模型的位移分布(见图6)。

图6 跟骨骨折模型位移分布:A. 外固定模型跟骨总体位移分布图;B. 外固定位移分布图;C. 钢板模型跟骨总体位移分布图;D. 钢板位移分布图

外固定模型中的总体位移峰值为0.27 mm,外支架位移峰值为0.17 mm;跟骨骨块位移峰值为0.27 mm。外侧骨折位移峰值为0.17mm;中间骨折位移峰值为0.18 mm;内侧骨折位移峰值为0.27 mm,相对位移峰值为0.10 mm,均小于1 mm。

钢板模型中的总体位移峰值为0.26 mm,钢板及螺钉位移峰值为0.13 mm;跟骨骨块位移峰值为0.26 mm。外侧骨折位移峰值为0.15 mm;中间骨折位移峰值为0.15 mm;内侧骨折位移峰值为0.26 mm,相对位移为0.11 mm,均小于1 mm。

两组模型的骨折位移在内侧载距突位置较为明显,自内向外、自上向下递减,位移低值出现在跟骨前部。

2.3 Von Mises应力测量

模型载荷加载后,得到了两种固定模型的应力分布(见图7)。

图7 跟骨骨折模型应力分布:A. 外固定模型外侧骨块应力分布图;B. 外固定应力分布图;C. 钢板模型外侧骨块应力分布图;D. 钢板应力分布图

外固定模型中的总体应力峰值为125.40 MPa,外固定及固定针应力峰值为125.40 MPa,跟骨骨块应力峰值为38.13 MPa。外侧骨折应力峰值为29.94 MPa,中间骨折应力峰值为38.13 MPa,内侧骨折应力峰值为25.50 MPa。

钢板模型中的总体应力峰值为297.40 MPa,钢板及螺钉应力峰值为281.10 MPa,跟骨骨块应力峰值为297.40 MPa。外侧骨折应力峰值为297.40 MPa,中间骨折应力峰值为38.25 MPa,内侧骨折应力峰值为14.10 MPa。

有所不同的是,钢板模型的应力分布自外侧骨块向内侧骨块递减,应力峰值集中在螺钉置入的骨块上。外固定模型中,距下关节面应力达到峰值,而固定在跟骨前部的克氏针应力较为集中,均小于器械屈服强度。

3 讨论

跟骨解剖结构复杂,由多个关节面和韧带共同维持。跟骨骨折多由于高处坠落及直接暴力等高能量损伤造成,其骨折线多不规则,粉碎骨块较多,且常常涉及相对应关节面[12]。

目前,跟骨骨折的治疗目的得到一致认同:尽可能地恢复跟骨的高度及宽度;纠正跟骨内外翻,恢复足部及踝关节的力线和解剖关系;固定牢靠,避免复位丢失[13]。沈超等[14]报道了采用跟骨髓内微创稳定系统治疗跟骨骨折,结果显示该系统能避免软组织广泛剥离,采用微创的操作方式,安全性高,减少了软组织皮肤并发症的发生,内固定框架结构稳定,有效防止跟骨复位的丢失。而外固定支架对皮肤损伤小,不受手术时机的限制,无需二次切开取出,是目前在跟骨骨折微创治疗上的一种新的尝试。文献报道了应用外固定架联合有限内固定治疗多名跟骨骨折患者,结果显示,该方法可以有效恢复跟骨Böhler角、Gissane角,在随访过程中,骨折复位无丢失[15-17]。对比传统的切开复位内固定术,在手术时间、术后并发症发生率方面均有优势[5]。

本研究中,运用一种新型外固定支架治疗Sanders ⅢAB型跟骨骨折,该支架设计固定在跟骨外侧,通过多枚克氏针固定,固定位置在皮质完整且坚固的跟骨结节、丘部、跟骨前部。克氏针自跟骨外侧丘部下方进针,固定在对侧载距突位置,对易塌陷的关节面进行有效支撑。而高能量往往导致跟骨骨折块移位明显,且不同个体存在差异,该支架设计可调节系统。可调节固定器可以调节克氏针的进针位置及角度,以准确固定在对侧载距突上,获得充足的把持力。下臂设计可横向伸缩,当跟骨前部骨折粉碎,无法有效把持时,可伸展下臂将克氏针固定在足舟骨;当跟骨体部出现分离,该支架可收缩,以加压固定,使骨折断端更加稳定。

应用软件建立Sanders ⅢAB型跟骨骨折固定模型,力学加载后,结果显示:应力分布特点符合跟骨的机械应力机制,认为该模型符合人体跟骨的实际应力特性,与郭宗慧[18]团队的结果相近。位移结果对比显示:两组模型的骨折位移在内侧载距突位置较为明显,自内向外、自上向下递减,位移低值出现在跟骨前部。两种固定方式在治疗Sanders ⅢAB型跟骨骨折时,外固定模型中的骨块位移峰值(0.27 mm)稍稍大于钢板模型中的骨块位移峰值(0.26 mm),分析认为外固定支架仅在骨密集处对骨折断端进行了固定,在稳定性上有所欠缺,但两种模型中的骨块位移峰值均小于1 mm,不影响愈后应力分布[19]。应力测试结果显示:钢板模型应力峰值为297.40 MPa,集中在螺钉置入的骨块上,应力分布自外侧骨块向内侧骨块递减,结果与何凯等[20]的研究结果相一致。钢板模型中骨折块及固定物存在应力集中现象,这种应力集中可能与锁定钢板与骨面紧密贴合、局部固定强度较大有关,继而出现固定失效,骨形变的情况。值得注意的是,在实际骨折愈合过程中,患肢处于制动非负重状态,并非模型中的负重极限值,因此,模型中的应力值可能远远大于实际应力值。外固定模型中的总体应力峰值为125.40 MPa,跟骨骨块应力峰值为38.13 MPa,应力集中在距下关节面处,而固定器械的应力集中在跟骨前部处置入的固定针上,应力值均小于其屈服强度。外固定模型中部分克氏针处存在应力集中,在理想范围之内,提示外固定支架可为Sanders ⅢAB型骨折提供足够的生物力学稳定性。在本研究中,模型中的各骨块应力分布合理,跟骨相邻关节面处的应力较其他处稍高,可能对关节面软骨产生压应力,存在关节炎的风险。若出现骨块数量较多、涉及关节面,单纯闭合外固定可能无法有效复位及固定,此时可以有限切开,辅助骨折复位及固定[21]。

总体来说,本研究中外固定支架在治疗跟骨Sanders ⅢAB型骨折时,应力分布合理,生物力学稳定,不存在复位丢失的风险。在治疗过程中,相比切开复位钢板内固定术,无需广泛剥离,不受手术时机限制,避免了皮肤感染等并发症的发生。同时外固定支架体积小,无跨关节固定,利于患肢早期功能锻炼,为跟骨骨折的治疗提供了新思路。