敦煌艺术影响下现代壁画“民族性”绘画语言的建构

2023-10-18冯丽娟

冯丽娟

(河西学院美术学院 甘肃 张掖 734000)

民国初年,西方语汇“民族”①被引入中国,引发了民族文化认同中的差异性思考。“民族性”成为现代话语结构中非常重要的一个组成部分。“民族性”的基础,是文化认同,“民族性”的进步,源于自我革新。纵观已经过去的20 世纪,在华夏大地上,曾掀起过三场对于“民族性”的反省与改造:一是以康有为、梁启超为代表的维新派学者,对中国“民族性”弱点的剖析;二是“五四”运动,对中国“民族性”的批判;三是20 世纪的80 年代,文化反思对中国人自身的全面反省。20 世纪上半叶,社会现代化引发中国美术从古典向现代转向。在这三个不同的历史阶段中,由于社会诉求与艺术转换各异,在创造性转换与创新性发展的变革之路上,走出了三种不同的民族艺术拓展之路。

1900 年,敦煌藏经洞被发现。随着藏经洞中的文物流失海外,敦煌文献与艺术品资料的不断刊发,敦煌石窟艺术逐渐引起美术家们的关注与认知。美术家们肩负着民族文化重新生发的愿景,走进敦煌艺术遗迹与文化现场,将敦煌艺术作为传统资源向现代形态转型的传统艺术例证。敦煌艺术的写实性、普世性、公众性等特点,影响现代中国壁画的“表现性”与“在地性”都会有一个“民族性”的客观呈现。

一、“民族文化”倡导下对敦煌艺术“民族形式”的寻根

1917年,“五四”新文化运动如火如荼,康有为、陈独秀、蔡元培在文化界掀起了“革旧立新”的思潮,呼吁绘画要担负起挽救民族的社会责任。徐悲鸿以“科学”的手段,反拨传统中国画之弊端,倡导“民族文化”,恢复“写实”传统。就在很多思想巨擘质疑并全盘否定传统文化之时,孙中山却看到了传统文化中民族精神、民族气质与传统道德在新的时代中,可重新焕发精神的巨大潜力与现实意义。②

1931 年10 月20 日,鲁迅先生在中国左翼作家联盟的机关刊物《北斗》月刊第一卷第二期上,以《贫人之夜》(见图1, 图片内容:墨西哥著名壁画家里迪戈·里维拉的壁画《贫人之夜》。图片资料来源:王观泉著《鲁迅和里维拉》,济南:山东画报出版社2015 年第1 版第27 页图版。图片扫描与制作:冯丽娟)为题,介绍了墨西哥著名壁画家里维拉,可以说是他第一次将迪戈·里维拉(Diego Rivera,1886 年~1957 年,墨西哥著名画家,20 世纪最负盛名的壁画家之一,被誉为墨西哥壁画之父,墨西哥的国宝级人物,与大卫·西盖罗斯、奥罗兹柯并称为墨西哥壁画三杰)及墨西哥壁画介绍到中国来。里维拉所提出的“与民众同在”及“壁画最能尽社会的责任”[1]等艺术宣言,给当时中国美术创作树立了榜样,即“壁画的生命在于它的时代性与人民性”。[2](27)其时的墨西哥壁画,成为中国壁画“民族性”绘画语言建构的启蒙火种,而在此后敦煌艺术的发现与彰显,则无异于20 世纪的文化激流中,熔铸中国现代艺术民族精神品格的文化感召。

图1

1925 年,北京大学考古学会的陈万里(1892年~1969 年),跟随哈佛大学福格艺术博物馆东方部主任兰登·华尔纳组织的敦煌考古队,来到敦煌莫高窟考察,陈万里可以说是第一个走进敦煌石窟进行正式科学考察的中国学人,他利用考察间隙将中途所见所闻写成《西行日记》(陈万里著《西行日记·北京大学研究所国学门实地调查报告》民国十五年朴社出版)一书,并于1926 年7 月出版。他拍摄的17 件敦煌莫高窟壁画作品,集结为《西垂壁画集》(1928),可谓是中国人展示敦煌壁画艺术最早出版的画册,也是针对于西方摄影师拍摄中国“东方视角”所提“民族性”的自我驱动。

之后,中国著名雕塑家刘开渠之《敦煌石室壁画》(载1925 年12 月8 日的《晨报·副刊》)、国画大师傅抱石之《敦煌千佛洞》(载1936 年第5 期《文化建设》)、中国近代考古学奠基人马衡之《敦煌千佛洞古壁画》(载1929 年《良友》杂志第37 期)均参考了陈万里之《西行日记》一书所记所叙,撰写了有关敦煌壁画的系列文章,另有历史学家贺昌群和艺术史学者冯贯一等,也分别撰写了《敦煌佛教艺术的系统》(1931 年《东方杂志》第28 卷发表)《中国艺术史各论》(民国三十年汇中印书馆出版)等系列著述,这一系列敦煌壁画艺术的介绍分析与理论探索,作为早期敦煌艺术研究者的认知,引起了美术家们的关注。

抗日战争全面爆发后,中国的民族主义情绪高涨,民族国家的政治问题压倒了一切,艺术家的“民族性”自觉意识,也开始演变为国家文化层面上的集体意识,美术创作也必然成为政治宣传的工具。以延安为中心的美术家群体,以民族救亡的姿态,用现代美术知识完成了对陕、甘、宁边区文盲率达99%的民众“普遍的启蒙运动”。他们以文艺大众化思想为指导,开创出以木刻、新年画、连环画为代表的“群众喜闻乐见的中国气派”的新风格美术作品。将“五四”的启蒙主义思想及大众化追求,落实到了实践的层面。

1938 年10 月,毛泽东在中共六届六中全会上作了《中国共产党在民族战争中的地位》的报告,报告指出要创造“新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”[3](928)的文艺作品,要求将“国际主义的内容”和“民族形式”紧密结合。1940 年1 月,毛泽东在陕、甘、宁边区文化协会第一次代表大会上,做了《新民主主义的政治与新民主主义的文化》的讲演,进一步阐述道“中国文化应有自己的形式,这就是民族形式。民族的形式,新民主主义的内容——这就是我们今天的新文化。”[4]

至此,“民族形式”作为一个重要的命题被提出并引起广泛的讨论。

“民族形式”唤起了中国美术家的社会主体意识,以知识分子的自觉,介入到社会现实问题之中。以传统化为旨归的民族化,不同于延安时期以艺术大众化为旨归的民族化。敦煌壁画的大众性与实用性,与其时美术界同仁提倡的重续“汉唐传统”与“契合写实”的精神十分相符,这被视为是中国文化与外来文化自信“混交”的象征意象,尤其是国富民强、政教合一之盛唐时代的敦煌艺术,更是艺术家们膜拜的对象。艺术家们的敦煌“寻根”,被称为“中国的文艺复兴”。[5](8)美术家们走向西部,走进敦煌,沿着“民族化的方向”寻求突破,成为中国近代历史上最为急切而强烈地去寻求一种文化态度的群体性行为。

1938 年冬,中国著名画家李丁陇率先拉开了面壁临摹敦煌壁画的序幕。③随后,张大千、王子云、④关山月等名家,以及以常书鸿、董希文、潘絜兹、段文杰等人为核心成员的国立敦煌艺术研究所面壁临摹,持续举办的《敦煌艺展》(1948 年,南京、上海)和《敦煌莫高窟文物展》(1951 年,北京故宫)等群体性的展览(据不完全,1940 年代共计31 场),实现了敦煌艺术从石窟走向美术馆的社会美育功能。⑤西行美术家们通过展览的方式,使曾经繁盛千余年又沉寂数百年的敦煌艺术,再次惊现于国人的视野中,并唤起整个社会对壁画艺术的关注与重视。敦煌莫高窟中的唐代壁画艺术,被认为是最能体现中华民族生命力的艺术,这已成为业内外人士的共识。著名画家张大千先生认为,敦煌壁画“是集东方中古美术之大成,敦煌壁画代表了北魏至元一千年来我们中国美术的发达史。”[6](194)被称为“敦煌守护神”的油画家常书鸿先生这样评价道“它系统而完整地填补了4世纪以后14 世纪以前这一段时期散失了的历史名画真迹。它本身堪称中国中世纪的美术史。由于它的存在,我们可以上接汉代出土墓室的壁画,下连永乐宫、法海寺等地的明代清代绘画,一直和近代衔接起来。这样,通过敦煌这串灿烂的艺术明珠,串连成一部完整的以绘画为主的中国美术史,这对我国今天的艺术发展具有重大的意义。”[7](228-229)

首先,是引入与突破了“中国化”的风格。敦煌石窟艺术,是印度佛教及其石窟寺形与西域及南朝造像风格的“引入”,南北朝时北齐的画家曹仲达“曹衣出水铁线描”与唐代画圣吴道子“吴带当风莼菜描”等绘画技法,皆源自西域画风的再创造;北魏晚期与西魏时期敦煌壁画中之“犍陀罗风格”与“笈多风格”,在引入后演变为“褒衣博带”与“秀骨清像”;极具西域特征的飞天、佛像肌肉的强壮结实,转换为轻盈且清瘦……这些变化,都是“突破”外来文化格局,在“汉晋传统”这一强势传统的影响下,逐渐消融之后,而形成的民族新艺术。如美术史家方闻先生所言“中国视觉艺术通过外来‘凹凸法’,以书法用笔‘转折轻重’来创造一种不同视觉‘苏醒’的范式。”[8]

其次,佛教教义类题材与图式的敦煌“在地化”转换。承载教化功能的印度“佛转故事”与“本生故事”,通过本土文化传统与风俗习惯的改造,再加上敦煌画工用民间喜闻乐见的形象与佛教经典样式的转换,使得佛教教义的叙事性,从“神性”转变为“人性”。敦煌壁画内容之多、场面之大、形象之众,民间世俗人物生活的信息,传递着中国古代民众世俗生活的画卷。甚至,一些与佛教无关的中国神话中的飞马、羽人、东王公、西王母等,适应儒家审美观念,又不违背佛教思想高度的绘画题材和内容,也是其重要的组成部分。

再次,壁画故事画之构图打破时间与空间观的表现。在视觉空间上,敦煌壁画叙事构图的多样性、时空性,为壁画创作中的空间问题、形式问题等提供了解决方案。如敦煌莫高窟第254 窟的北魏壁画《萨埵那太子舍身饲虎》、第257 窟《鹿王本生》壁画,将不同时空间的故事情节,合理有序地放在一个画面空间里。画面中,一种带有趋向性力量的“势”,为中国壁画创新“散点重构”的视觉走向,被称为最早的“蒙太奇”与中国古诗词意境的涌动。传世卷轴名作如《历代帝王图》、《韩熙载夜宴图》等图式,也传播至敦煌在壁画绘制中有所表现。随着宗教艺术的时代发展,以中国皇室宫廷和上层贵族形象为蓝本的经变故事,替代了“萨埵太子舍身饲虎”及“尸毗王割肉贸鸽”等一些宣扬因果报应、轮回转世的佛经教义。敦煌莫高窟中唐代壁画的经变故事,保留着世俗生活的写照与现实主义的精神,其人物造型,夸张变形,现实景致中的自然物象,直接融入画面上的世俗生活中,使画面更加血肉丰满,生动灵活。

最后,色彩是敦煌壁画最为直观的艺术语言。敦煌壁画是在墙壁的地仗上使用矿物质颜料来绘制的,尤其是色与线的结合、色与色的衬托、色与色的对比,都要呈现出和谐统一。敦煌壁画中墨色并用,特有的起稿线、定型线、提神线、装饰线的使用,扩宽了中国传世绘画的技法与视觉美感。壁画中的色彩,并不是客观物象的色彩,而是源自宗教世界的幻想与民族美好的希冀融为一体,而形成的浮华绚丽的直观视觉感,强烈的色彩碰撞、独特的象征语言,都具有浓厚的文化内涵。如唐代青绿山水的笔格遒劲与金碧辉煌,迅速充实进敦煌的壁画中,在壁画画面上显示出一种再生叠晕的装饰性语言。

1940 年代,西行美术家们对敦煌艺术价值的认知与敦煌艺术的传播,对20 世纪中国美术“民族化”的持续性发生与渐进性发展,提供了一个学术研究的平台与实践创作的路径。敦煌壁画作为中国壁画艺术的集大成者,承载着千年来中外物质文明和精神文明的交汇叙事,西域风格与中原风格的双向互动,使得“中国化”的艺术风格萌芽于斯,并未因宗教艺术本身而受到限制,其“民间性”反而更加充分地调动了艺术家的想象力和创造力。作为中国古代的民俗画卷,民间画工们依据社会风俗与民族审美情趣,将古老的壁画艺术的内涵,呈现到公众视野中。敦煌艺术的“寻根”,为现代中国壁画“民族性”绘画语言的自觉建构,播下了种子。

二、“国家形象”建构中对中国壁画“民族特色”的形成

如果说1940 年代的“民族形式”,是在救亡图存的口号下,中国精英知识分子群体对“传统文化”的自觉探索。那1950、1960 年代的“民族化”思潮,则是以政府行为自上而下实现“大众化普及”的意识转变。

1949 年至1959 年的10 年时间里,中国美术所面临的是一个艰巨而复杂的改进过程;倡导文艺为社会服务,在为工农兵服务的政策导向下,如何深入生活,与工农群众相结合,如何克服旧形式与新内容之间的矛盾,如何批评地接受历史文化遗产而推陈出新等等,都是当时画家们所面临并急需解决的新问题。

从敦煌面壁归来的中国著名工笔人物画家潘絜兹先生,创作了一幅纸本工笔重彩画作品《石窟艺术的创造者》(1954 年),他认为“从莫高窟这个艺术宝库中,发掘和汲取一切优美的、有价值的东西,为今日的创作服务,这是摆在我们面前的任务。”[9](119)中国壁画启蒙意识的先行者董希文先生,通过临摹敦煌莫高窟中的北魏壁画,将中国特有的民族元素与西方油画技法相结合,创作出了油画作品《哈萨克牧羊女》(1948年)与《开国大典》(1953年),被视为“民族化”的典范之作。董希文先生原计划为人民大会堂西藏厅创作的壁画作品《喜马拉雅山颂》(油画稿,未完成),也是他受敦煌壁画影响的首次尝试。

西行美术家群体离开敦煌以后,他们在正视与尊重民族传统艺术价值的共识下,影响着中国壁画在主题的深入与公众的需求上,表达出对人文历史传统、民族精神的理解;在创作中,对敦煌艺术的回思与借鉴,有效实现了壁画艺术陶冶民众情操、塑造大国精神的重任,更是兼具凝聚民族心理、振奋民族精神的功能。

1956 年,国家提出“百花齐放、百家争鸣”的方针,美术界掀起讨论,通过“民族特色”来表达新中国的形象,成为新时代的象征与新精神的注释。这一年,新中国十大建筑、天文馆天顶画等国家形象工程的建设,确立并决定了以建构国家主体文化为目标的“中而新”风格,也就是既要延续民族特色,又要体现时代新风的公众属性。“图画者有国之鸿宝,理乱之纲纪”,[10](5)可以说,壁画是最能承载艺术教化功能、社会使命、历史记忆的艺术形式。现代中国壁画,力求具有明确的意义,采用写实性的绘画体系,实践教育功能,我国老一辈画家张仃、张光宇、庞薰琹等人,也曾提出“装饰画”的概念。吴作人、艾中信两位著名画家,于1956 年创作的北京天文馆西馆穹顶上的壁画《中国古代天文神话》(见图2,图片内容:壁画《中国古代天文神话》。图片资料来源:中国美术家协会壁画艺委会编《中国壁画·中央美术学院卷》,南京:江苏凤凰美术出版社2017年版第11 页图版。图片扫描与制作:冯丽娟),开启了中国最早的公共空间壁画创作的先河。整个画面采用了平面装饰性的处理方式,嫦娥、女娲等中国神话传说人物形象的勾线手法,画中的云气、日月等是主宰壁画节奏与律动的重要组成元素,画面中人物串联旋转的满壁风动,都源自于他们面壁敦煌临摹壁画时的借鉴与吸收。

图2

随后,中国革命历史博物馆的巨幅壁画作品《全国各民族大团结万岁》(黄永玉等创作)、《世界人民大团结万岁》(周令钊等创作)、《北国风光》(傅抱石,关山月创作)以及中央美术学院师生集体创作的北京民族文化宫巨幅壁画作品《民族大团结万岁》等,都体现出继文化“西化”运动之后的“中国化”新文艺运动的需要。此时,在“大众化”思潮下的“具象写实性”,也成为了一场绘画语言的革命,这些壁画作品的创作者们,无不与“敦煌”有着不可分割的关联,他们共同开创了一种有民族传统装饰特色的壁画新风。

1956 年,美术院校纷纷建立壁画艺术专业,中央工艺美院成立了第一个壁画专业,中央工艺美院教授、现代中国装饰艺术的奠基人张光宇、以及工艺美术家张仃教授,在中央工艺美术学院成立了壁画工作室,揭开了复兴壁画艺术之人才培养储备的序幕。从敦煌走出来的董希文先生,在中央美术学院创办了壁画工作室,他想竭力构建一个真正的壁画课堂,他认为,壁画将是社会主义公共建筑中很重要的艺术形式。⑥在他的倡导下,中央美术学院采用“走出去”与“收进来”的方式对接民族传统艺术,“走出去”是以教学实习为依托,在古代石窟、宫观、墓葬壁画中触摸传统,阐释传统民族艺术的学术基础,助益现代美育和民族文化自信建设。⑦

1958 年的“全民壁画运动”⑧以表现大生产为核心内容,面向农村、工厂和基层单位的公共艺术创作活动,拉开了新中国壁画运动的帷幕。为迎接第三届全国美术作品展览(1960 年),作为敦煌艺术研究最重要的实体机构,敦煌文物研究所的美术工作者们,遵照毛主席关于“推陈出新”的文艺方针,自1955 年开始,实施了边临摹、边创作的实践探索。敦煌文物研究所被委任创作人民大会堂甘肃厅壁画的任务,主创人员深入敦煌邻县阿克塞体验生活、采风创作。敦煌文物研究所与兰州艺术学院集体创作的《引洮上山》(1957年)、段文杰和霍熙亮联合绘制的壁画《猎归》(1959年)(见图3,图片内容:段文杰和霍熙亮创作的壁画《猎归》。图片资料来源:敦煌研究院藏《猎归》。图片扫描与制作:冯丽娟)、刘玉权创作的壁画作品《狩猎》(1959 年)(见图4,图片内容:刘玉权创作的壁画《狩猎》。图片资料来源:敦煌研究院藏《狩猎》。图片扫描与制作:冯丽娟)、以及李承仙创作的壁画作品《姑娘追》(1959 年)《挤羊奶图》(1961 年)等一批具有强烈时代气息的现代民族装饰壁画。其中,段文杰、霍熙亮主创的《猎归》与李承仙主创的《姑娘追》,被选定为人民大会堂甘肃厅的壁画,这些壁画创作,成为那个时代美术家深入生活、讴歌时代而创作的珍贵画卷。常沙娜、沈福文、乌密风等人则“走出敦煌”,从敦煌艺术装饰世界中凝萃、提炼、挖掘,在新中国国家形象建设工程中,人民大会堂宴会厅的藻井、门楣石雕和民族文化宫大门的镶嵌图案等处,将敦煌石窟装饰艺术融入其设计实践中,形成了“中国化的设计新风”。

图3

图4

1958 年至1965 年,“民族化”成为新中国文化建设的基本原则和创作实践的选择范式。社会主义中国美术的新创模式,“民族形式、中国作风、中国气派”[11](9)建构中国形象。1960年代,袁运甫、郭味蕖、杨之光等人,陆续“走进敦煌”潜心研究。无奈之后不久,“文革”爆发,以“高、大、全”及“红、光、亮”为特点的革命现实主义创作模式,掀起狂潮,以政治宣传为目的的公共文化现象,严重违背艺术规律。“美术大跃进”与“文革红海洋”这两场壁画运动,因脱离“现实与民众”而迅速消失。

直到1972 年王朝闻先生主持文化部扬州鉴真纪念堂的《鉴真东渡》壁画设计、创作工作,时任敦煌文物研究所所长的段文杰,被邀请参与绘制并因此恢复工作。此举预示着中国壁画艺术复兴运动的路径,依然是从民族传统装饰艺术的角度践行,敦煌艺术依然是最重要的坐标和资源,是美术家们站在历史的节点审视并探寻敦煌艺术的“时代方位”与“价值延伸”。

三、“多元文化”互动中对中国壁画“民族精神”的塑造

1979年,伴随着中国的改革开放与经济崛起,中国城市化进程与城市文化建设的需要,公共艺术融入城市整体设计规划,城市建设布局与大众情感追求,成为中国壁画对接公共艺术新的思考课题。1979 年10 月14 日《人民日报》第3 版上的一篇报道称:首都机场壁画“标志着具有优秀民族传统基础的中国壁画的复兴”。“首都机场壁画”以其鲜明的时代性与民族性为世人瞩目,旨在以首都国际机场候机楼的艺术设计作品,向世界展现中国“解放思想”和“改革开放”的政策与发展的决心,成为中国壁画复兴的“征候”。此时,敦煌艺术持续影响公共艺术领域的壁画创作,强烈的装饰风格、抒情的艺术语言、题材的政治淡化等因素,引发现代壁画民族文化血脉的传承。

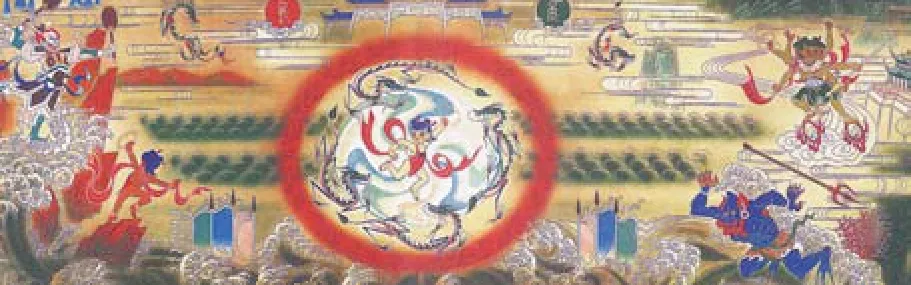

北京首都国际机场壁画的总设计师张仃,从设计之初,就要探索具有浓厚装饰意味的中国壁画样式”。巨幅壁画《哪吒闹海》(见图5,图片内容:壁画《哪吒闹海》。图片资料来源:中国美术家协会壁画艺委会编《中国壁画·清华大学美术学院卷》,南京:江苏凤凰美术出版社2017 年版第102 页图版。图片扫描与制作:中国美术家协会壁画艺委会)中人物的形象设计,参考了敦煌壁画人物绘制方法,以及壁画中高古游丝描兼具铁线描的绘画技法。在哪吒从出世、闹海、斗恶龙到复仇的故事叙事中,哪吒的形象反复出现并以海浪、楼阁、山石、树木等造型元素分割故事场景,以散点透视的设计构图,遥接敦煌壁画中山、水、树、云、石、纹样等图式分割画面,打破了空间和时间的束缚,让时空片段中的物象有关联且构图精妙。《哪吒闹海》的整体构图,几乎是完全遵循了敦煌壁画中独特的透视和空间表现。采用传统重彩工艺与矿物质颜料绘制,色彩层次丰富且具有浓郁的民间艺术装饰风格。

图5

从毕业创作《水乡的记忆》(1962 年)到首都机场壁画《生命的赞歌——泼水节》(1979 年),从走向西北到海外西行,袁运生始终怀着对中国壁画发展的疑虑和对传统文化寻根溯源的反思。1981 年,袁运生带领学生们赴敦煌写生,创作了一批以敦煌为主题的彩墨、白描作品,他呼吁传统的本质在于,如何将线条和造型的雄强之力和生命的意志都淋漓尽致地表现出来。首都机场壁画作品《生命的赞歌——泼水节》,将西方绘画表现与中国的线描相结合,人物造型极具形式美感。他从敦煌艺术的造型中,提取出一种“自得其乐”的意象性精神。正如《魂兮归来》中所说“追索民族艺术的真精神,才是所谓继承传统的实质。”[12]美国归来后,袁运生更加坚定根植传统,从传统生成现代的创作理念。他提出“在西方现代艺术的冲击下,我们应该以民族艺术精神建立自信,找回失去的传统”口号。袁运生创作的壁画《夫子思琴》(2005 年),就是采用了中国敦煌壁画青绿山水中大青绿、水墨意蕴、红绿色对比,及色相对比的渲染手法而创作的成功案例。

20 世纪80 年代末,袁运甫提出“大美术”和“中国气派”的艺术主张,他力图将艺术从私人化的象牙塔解放出来,不局限于狭隘的民族意识,站在更为宽广的世界文化基础之上,寻求中国文化的开放,确立本土文化特色。壁画作品《巴山蜀水》(1979 年,首都国际机场壁画)采用中国传统工笔重彩的色彩渲染,绘画性与装饰性并举,写实与写意相结合,借物喻情,托物言志,表现了作者对民族文化精神的畅想。环抱式俯瞰及散点透视构图,是壁画创作空间推进的集中表达,也是受敦煌壁画空间表现的语言特点所启示。壁画《白蛇传》(1979 年,首都国际机场壁画)的作者李化吉与权正环,其创作理念则是回归平面性,推敲大轮廓审美与整体装饰的视觉效果,更多地借鉴敦煌壁画中外轮廓型之“影形”。在《壁画的复苏归功于敦煌》一文中,李化吉提出“敦煌对中国的绘画影响非常大,这点是不能低估的,我们大家都比较深刻地认识到这个问题,现在有了壁画系,这和敦煌的影响分不开。”[13]作为董希文、吴作人的学生,他们早在60 年代初求学期间,就在先生们的耳濡目染下,深入研究、传承、体验了敦煌壁画的艺术精神与审美观念,注重对敦煌艺术的研究与西方装饰绘画相结合的创作理念与实践。

首都机场壁画创制呈现,引发了现代壁画与公共艺术“形式美”和“民族化”的大讨论,融入了思想解放的时代潮流。向内追寻汉唐美术的形态特征与精神本质,向外探寻西方艺术装饰与象征的现代意象,在“内源性”艺术变革的驱动与“外源性”社会发展的双重激发下,呈现出强烈的民族特色。此时国家文化政策的转向,也为追求“真实”、“人性”及“以人为本”的宏大叙事,崇高风范的主流艺术价值观提供了前提。传统艺术语言与西方艺术语言相结合,探索“抽象表现性”及“象征性”的意象表现,重启了中国壁画艺术现代主义的探索与实践。如美术理论家殷双喜所指出的那样,“象征性”的表达,更加具备公共艺术的普世性价值,唤起全社会的公共精神与文化良知,大力提倡公众对人文生态的关注,同时,还要注意人与自然的共存关系。⑨

1985 年,在“八五美术思潮”大背景的影响下,第一届中国美术家协会壁画艺术委员会成立。壁画艺委会在学术上坚守自身的特点,背靠传统,面向当代,对历史资源进行梳理与挖掘,把握壁画艺术发展的基本规律,努力融入当代艺术发展的脉络。⑩美术家吴冠中、靳尚谊、袁运甫、袁运生、林岗、杜大恺、刘巨德、朱乃正、孙景波、范迪安、杨晓阳、唐勇力、谢振瓯、全山石、张仃、唐勇力、丁方等,将目光聚焦于敦煌,他们经过了与西方艺术交流探索的实践之后,重新考量中国传统艺术,认知中国传统艺术自有的体系与独特性。《中国现代美术全集 壁画卷》《中国壁画百年》《大同国际壁画双年展》《中国壁画》等著述,记录了中国壁画“现代性”发展艺术的理念及实践探索。社会的变革带动着绘画语言的转换、视觉感受的革命、趣味情感的共情,构成了时代与历史的变迁。

1982 年,甘肃本土美术家娄傅义、段兼善等人,为人民大会堂创作的大型壁画作品《丝路友谊》,展现出将敦煌艺术语言融入丝路文化的再思考。1985 年,敦煌研究院美术研究所,以团队力量参与到以城市建设为主旨的壁画创作中,他们思考的方向是如何从敦煌壁画中,提炼出与时代相符的造型元素、构成语言和色彩体系,将其转换成现代壁画的语言形式。敦煌研究院的李振甫受邀为西安电影制片厂电影《丝路花雨》(1981年)绘制壁画,他创作的壁画作品有敦煌宾馆水磨石壁画《丝绸之路上的敦煌》(1982 年)、日本东京中日友好会馆里的壁画《飞天颂》、敦煌研究院主楼外墙陶瓷壁画《日月同辉》(1988 年),它们均被认为是极具“敦煌味”的新壁画。敦煌研究院美术所赵俊荣、樊兴刚、侯黎明、娄婕、马强等人,先后为敦煌宾馆、柳园火车站、兰州火车站、酒泉新世纪广场、敦煌市博物馆、甘肃省图书馆等处设计并制作了大型壁画。为香港志莲净苑、内蒙古和林格尔等处,创作并绘制了《说法图》等大型壁画作品,2002 年,为无锡梵宫四个穹顶绘制了壁画(见图6,图片内容:无锡梵宫穹顶壁画。图片资料来源:中国美术家协会壁画艺委会编《中国壁画·敦煌研究院美术卷创作篇》,南京:江苏凤凰美术出版社2017年版第34页图版。图片扫描与制作:中国美术家协会壁画艺委会),他们依据敦煌壁画的原型,创新了壁画艺术的形式与表现,既保有敦煌壁画的特色,又具有时代新风。

图6

结 语

人类在文化变迁的过渡时期,首先对自身文化有“自知之明”,才能生发出“文化自觉”。百年来以敦煌为地理坐标,以美术为核心语汇,如何将敦煌的艺术语言转化为现代的艺术语汇?如何将古人的艺术创造和审美体验,转化为今人的创新理念与创作时间?是敦煌艺术践行者们探索与思考的问题。

作为一种文化现象,敦煌艺术“民族性”的重视与激活,不仅是中国传统艺术在新的历史背景下的价值彰显,也是引导现代壁画确立中国文化特性和视觉审美。对应美术领域所倡导的“文艺为人民服务”的指导思想,敦煌艺术担负着蓄积中华民族文化传统命脉的任务,“民族性”在中西融合、本土传承与现代变革的争论与反思中,始终与民族的救亡与解放、国家的文明与兴盛紧密相连。“民族性”沿着“为时代、为人民、为民族”[14]九字方针发展下去,中国壁画必然会成为民族精神的代言、中华文化的象征。

如果说敦煌艺术承载着中国古代“民族文明”的综合,那么现代壁画艺术也将始终承载着时代主题、社会重塑、文化重构、国家建设的公共使命。

注 释:

①1989 年版的《辞海》(上海辞书出版社出版发行),在“民族”的词条下有这么一段话:“在汉语中,古代文献对‘民’和‘族’这两个概念都有阐述,但是将他们合成‘民族’一词,据今人考证,始自梁启超从日文中借引过来,1898 年梁启超的《东籍月旦》一文,出现了“东方民族”、“泰西民族”、“民族变迁”、“民族竞争”等术语,这是汉语“民族”一词的最早来源。”

②可参阅孔新苗《境遇镜像:中国美术与国家形象研究》(北京:人民美术出版社2015年版)一书第7页之详述;

③有关1938 年冬,中国著名画家李丁陇组织“敦煌探险队”,由中国画家们率先开始临摹敦煌壁画的相关信息,可参阅王忠民所撰《李丁陇与敦煌壁画》(载《敦煌研究》2000 第2 期)一文之详述;

④1941 年,中国著名画家张大千,自筹资金,亲率门人子侄及喇嘛、画友数人,采用复原临摹的方式,临摹敦煌壁画276 铺。之后,张大千在兰州、重庆、成都多地举办《张大千抚临敦煌壁画展》,引发了民众对敦煌艺术的认知和觉醒,此举被业内人士称之为“中国的文艺复兴”;王子云为中国现代美术运动的先驱,1940 年,受民国政府教育部委托,组成西北艺术文物考察团,采用艺术考古的临摹技法,对102 铺敦煌壁画进行了现状临摹。1943 年1 月17日,该团筹备的西北艺术文物考察团《敦煌艺术及西北风俗写生画展》在重庆、兰州、印度等地,共举办了6 次展览;

⑤可参阅冯丽娟《西行美术家的寻源与拓新》(载《内蒙古艺术学院学报》2021 年第3 期)一文之详述;

⑥可参阅王芳《中国壁画事业的开拓与前瞻——李化吉访谈》(载《美术观察》2019 年第11 期)一文之详述;

⑦可参阅中央美术学院2018 高祥恒硕士论文《影壁传薪——二十世纪五、六十年代中央美术学院师生重要古迹临摹活动研究》之详述;

⑧1958 年的“全民壁画运动”,在全国范围内形成了铺天盖地的农民创作热潮,显示了农民业余创作的第一个高峰。新中国的成立,使中国广大的农民有了当家做主人的自豪和荣耀。代表国家美术刊物最高级别的《美术》杂志,1958 年最明显的组稿倾向便是突山工、农、兵群众的话语权利,当年该刊第8、第9 期的核心内容,就是对农民壁画的宣传,这构成了一个强大的农民话语宣传态势。展示工、农、兵题材内容的壁画创作成为主要题材,文艺为工农兵服务成为主旋律,自然,这类题材少不了在组合构图中也具有显著的程式化特征。相关内容,可参阅刘晓红《工农兵业余创作与十七年时期〈文艺报〉》(载《汕头大学学报(人文社会科学版)》2010年第4期第48页~第52 页)一文之详述;

⑨可参阅殷双喜《别开生面图新壁——当代壁画创作的两个问题再认识》(载《美术观察》2019 年第11 期)一文之详述;

⑩可参阅王颖生《机场壁画四十年》(载《美术观察》2019 年第11 期)一文之详述。