《史记》“太史公曰”的文篇模式及变体阐释

2023-10-17张雨涛

张雨涛

(上海大学 文学院,上海 宝山 200444)

《史记》的“太史公曰”和《汉书》的“赞曰”是史书论赞形式的草创时期,两者溯源虽都继承于先秦时期的《左传》“君子曰”,但由于是个人著书的缘故,《史记》《汉书》又呈现出各自不同的特点。其一方面继承了《左传》“君子曰”的某些评论方式,但同时又出现了与之不同的文体特色,张大可对这方面就进行过论述[1]。从《史记》“太史公曰”、《汉书》“论赞”和《左传》“君子曰”的具体比较看,前人研究也基本关注史评的艺术特色或文学风格,如赵彩花就谈及了《史记》《汉书》在表达方式上对春秋笔法的继承和创新,探讨其中的修辞艺术和文学色彩[2]。总的来看,前人很少从语言系统中讨论史书“论赞”的语言特征。

刘大为将“语体”作了如下定义:一种类型的言语活动得以实施而必须满足的、对实施者行为方式的要求,以及这些要求在得到满足的过程中所造成的、语言在使用方式或语言形式上成格局的变异在语篇构成中的表现[3]。冯胜利也对“语体”给出定义:语体是实现人类直接交际中最原始、最本质的属性(亦即确定彼此之间关系和距离)的语言手段和机制,语体的目标就是采用语法手段调节直接交际距离[4]。可见语体的表现范围很广,小到某个词汇、句法结构,大到整个文篇框架结构,都可以因为言语活动的需要而呈现出不同。刘承慧提出基本文篇类型可以分为“描写”“叙述”“评议”“说明”四种,前两者属于时空认知范畴,后两者属于人际认知范畴,并使用空间性、时间性和言说主观性三条标准对四种概念加以区别。现将其复述列表1,其中“0”表示无关,“+”表示具备该特征,“-”表示欠缺该特征[5]:

表1 基本文篇的概念特征

司马迁和班固是不同的认知主体,早年的经历和生活环境对写作主体的创作会造成很大影响,因此落实到写作中自然会诸多不同。朴宰雨曾说:“马、班写《史》《汉》时,若有与自己经验有关或足以引起联想的史实出现,就必定会产生或浓或淡的情感反应,而自然地移入情感于写作的对象之中。一般说来,这样的情况,《汉书》较无或较淡,而《史记》较多或较浓;《汉书》通常不失客观态度,而《史记》偶尔倾向于情感用事。”[6]《史记》的语言情感奔放、主观性强,而《汉书》则更显客观冷静,正如徐朔方所说:“历史著作而带有个人抒情成分和杂感式的评论,这是《史记》的特色”,“司马迁把满腹牢骚灌注到历史著作的字里行间去,《汉书》则纠正《史记》的这个倾向”[7],曾小霞则将两书总结为“《史记》注重个性化,是性情之书;《汉书》强调伦理道德,是伦理之书”[8]。但前人所述,大多止于文学特点的比较,稍显粗略,没有从文篇构造的角度探讨语言差异。文篇是人们进行社会活动中的言语实践和交互的基本框架,而特殊条件下的语体就在基本文篇的基础上产生。本文即以《史记》《汉书》的“论赞”作为具体研究对象,运用刘承慧所提出的的四种基本文篇类型,以此来分析《史记》《汉书》“论赞”的文篇书写的差异,和其中所呈现出的语体变体,并加以分析阐释,以期对两者语言特点的了解,达到以管窥豹般的效果。

一、《史记》《汉书》“论赞”的文篇类型比较

《史记》和《汉书》的“论赞”中大量采用了《左传》“君子曰”的议论模式,不过相较于《左传》“君子曰”一般给予褒贬色彩的道德评价,《史记》《汉书》起首句并不仅限于道德说理,而是抛出自己的结论和观点,随后围绕着观点展开解释。这样的观点并不全是褒贬倾向的主观判定,有时也在阐述一种客观现象。如:

(1)商君,其天资刻薄人也。迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。且所因由嬖臣,及得用,刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。(《史记·商君列传》)

(2)秦汉已来,山东出相,山西出将。秦时将军白起,郿人;王翦,频阳人。汉兴,郁郅王围、甘延寿,义渠公孙贺、傅介子,成纪李广、李蔡,杜陵苏建、苏武,上邽上宫桀、赵充国,襄武廉褒,狄道辛武贤、庆忌,皆以勇武显闻。(《汉书·赵充国辛庆忌传》)①本文所采用的《史记》语料均来自于吴树平主编的《全注全译史记》,天津古籍出版社1995年出版;《汉书》语料来源于于振波、马怡、王煦华等校订的《汉书》(简体字本),中华书局1999年出版。

例句(1)司马迁先提出商鞅为人刻薄,指出人物的性格缺点,而后的论述都是围绕着“天资刻薄人也”的观点展开,通过“刑公子虔”“欺魏将卬”等一系列事件都说明商鞅的刻薄,文末再以“少恩”呼应开头,完成论述。例句(2)起首句提出“山东出相,山西出将”的观点,之后便例举出一系列的人物说明此论断。例句(1)中司马迁的评价还是多少带有一定的贬义色彩,例句(2)班固的评述完全趋向于一种客观事实。

由此看来,《史记》《汉书》“论赞”的议论方式不但继承了《左传》“君子曰”,且形式和内容的表现上变得更加多样。同时,《史记》《汉书》“论赞”相较于先秦时期在文篇类型上发展出更多新内容,从两书比较来看,《史记》《汉书》“论赞”彼此也呈现出较大的差异,下文内容将着重比较《史记》《汉书》“论赞”的这种差异。因为两书“论赞”都缺少“描写”类的文篇,下文着重从“叙述”“评议”“说明”三个文篇类型进行论述。

(一)“叙述”类文篇

所谓的“叙述”,是指客观事物在时间上的经历和变化,一般来说,叙述句指的某个描述对象在顺时上发生的动作和事件,而叙述文篇即由一系列的事件行为构成。如下《汉书》中的例句(3)(4):

(3)初,《书》唯有欧阳,《礼》后,《易》杨,《春秋》公羊而已。至孝宣世,复立《大小夏侯尚书》,《大小戴礼》,《施》、《孟》、《梁丘易》,《穀梁春秋》。至元帝世,复立《京氏易》。平帝时,又立《左氏春秋》、《毛诗》、逸《礼》、古文《尚书》,所以罔罗遗失,兼而存之,是在其中矣。(《儒林传》)

(4)自古书契之作而有史官,其载籍博矣。至孔氏籑之,上断唐尧,下讫秦缪。唐虞以前虽有遗文,其语不经,故言黄帝、颛顼之事未可明也。及孔子因鲁史记而作《春秋》,而左丘明论辑其本事以为之传,又籑异同为《国语》。又有《世本》,录黄帝以来至春秋时帝王公侯卿大夫祖世所出。春秋之后,七国并争,秦兼诸侯,有《战国策》。汉兴伐秦定天下,有《楚汉春秋》。故司马迁据《左氏》《国语》,采《世本》《战国策》,述《楚汉春秋》,接其后事,讫于天汉。其言秦汉,详矣。(《司马迁传》)

例句(3)讲述的事件是那些儒家典籍如何一步步确立为官方书籍,描述从汉初到宣帝再到元帝、平帝典籍如何逐步增加,时间上几乎跨越整个西汉;例句(4)则是叙述史书发展的历史,时间上的跨越更长,从上古的唐尧一直到近世的两汉。这些句子里所表现的时间跨度都很大,都有一条明确的时间轴,时间性非常突出,虽然描述的对象可能有多个,但话题内容都是唯一的,是较为特别的叙述型。

相较之下,《史记》的叙述型文篇则颇有不同,如下例句(5)(6)。这两句都属于“涉历”句,结构上属于前叙后议。对比上文中的例句(3)(4),例句(5)(6)在时间性很不凸显,内容上,前部分的叙述都是为后部分的评议所服务的。从全文来看,“太史公曰”很少有真正意义上的叙述文篇,其叙述部分是为评议部分铺垫,这是和《汉书》的一大区别。

(5)吾适齐,自泰山属之琅邪,北被于海,膏壤二千里,其民阔达多匿知,其天性也。以太公之圣,建国本,桓公之盛,修善政,以为诸侯会盟,称伯,不亦宜乎?洋洋哉,固大国之风也!(《齐太公世家》)

(6)吾适丰沛,问其遗老,观故萧、曹、樊哙、滕公之家,及其素,异哉所闻!方其鼓刀屠狗卖缯之时,岂自知附骥之尾,垂名汉廷,德流子孙哉?余与他广通,为言高祖功臣之兴时若此云。(《樊郦滕灌列传》)

为了凸显两书的不同,我们将《史记·儒林列传》同例句(3)《儒林传》进行对比,如下例句(7)。整体来看,例句(7)从时间的跨度和显性上都不如例句(3),而且从文篇结构的主次性上看,(B-1)和(B-2)部分并不是整个文篇的主要成分,核心句是(A-1)和(A-2)两处评议句,(B-1)和(B-2)是作为事实论据服务于前文的主观评议,这和例句(3)(4)的纯叙述有很大不同。可以说,这种揉合了主观评议内容的叙述文篇,已经可以视为评议文篇,或者说是叙述文篇的一类变体。主观和客观的对立,是《史记》《汉书》“论赞”之间最明显的不同点。这一点在下文“评议”和“说明”两节的论述中表现得更为明显。

(7)余读功令,至于广厉学官之路,未尝不废书而叹也。曰:嗟乎!夫周室衰而《关雎》作,幽厉微而礼乐坏,诸侯恣行,政由强国。(A-1)故孔子闵王路废而邪道兴,于是论次《诗》《书》,修起礼乐。适齐闻《韶》,三月不知肉味。自卫返鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。(B-1)世以混浊莫能用,是以仲尼干七十余君无所遇,曰“苟有用我者,期月而已矣”。西狩获麟,曰“吾道穷矣”。(A-2)故因史记作《春秋》,以当王法,其辞微而指博,后世学者多录焉。(B-2)(《儒林列传》)

(二)“评议”类文篇

评议文篇用于表达说话人的主观态度,最主要的形式即言说主观成分,显示出说话人的观点、情感、主张。我们观察到,《史》《汉》的评议型文篇有着很大的不同点。《史记》“太史公曰”有一类评议,司马迁不单发表对事件或人物的观点,而且还插入了假设句,设想当时的历史情况如果发生另外一种情况,最后就会走向完全不同的结果。这是《汉书》中所没有的。如:

(8)向令伍子胥从奢俱死,何异蝼蚁。(A-1)弃小义,雪大耻,名垂于后世,(B-1)悲夫!(《伍子胥列传》)

(9)假令韩信学道谦让,不伐己功,不矜其能,则庶几哉,(A-1)于汉家勋可以比周、召、太公之徒,后世血食矣。(B-1)(《淮阴侯列传》)

例句(8)的(A-1)假设当时伍子胥没有出逃,而是和其父伍奢一起赴死,那么历史上伍子胥必定不能留名于史册,后文的(B-1)部分即做出作者的评议,也是真实历史的情况。例句(9)即假设韩信能学会谦卑让人,不邀功凌人,那么他的功劳就可以比肩历史上的周公、姜太公等,也不会落得横死的下场。这种假令句的存在无疑加深了《史记》评议型论赞的主观程度。

再者,《史记》还有一类评议句,将作者的所见所闻所感带入到历史人物的评价中,如下例句(10)(11),包括例句(10)“余以为不然”。这类句子和“涉历”句有些相似,以亲身的体验或想法融入到史事评论中,这样的句子同样是《汉书》中没有的。无论是“假设”句还是这类“自感”句,作者以自身的情感理念或自身经历带入到对历史人物的认知中,无疑都是在强化“自我”的存在。

(10)余以为其人计魁梧奇伟,至见其图,状貌如妇人好女。盖孔子曰:“以貌取人,失之子羽。”留侯亦云。(《留侯世家》)

(11)吾视郭解,状貌不及中人,言语不足采者。然天下无贤与不肖,知与不知,皆慕其声,言侠者皆引以为名。谚曰:“人貌荣名,岂有既乎!”(《游侠列传》)

《史记》中出现的“假设”“自感”,以及上文提及的“涉历”等句子形式,是《史记》新兴的评议方式,本文将其命名为“亲身涉历”“自我感受”“想象假设”。它们不同于先秦史官的史论,且《汉书》的“赞曰”也无觅踪迹,是《史记》中独特的文篇模式,或者说是在普通评议文篇的基础上所发展出的特殊语体,具有强烈的语用色彩。

相比《史记》“太史公曰”强化“自我”的评议方式,《汉书》却在以某些方式消弭“自我”,努力提高评议的客观程度。《汉书》“论赞”有一类评特殊议方式,即全引述他人的评价,班固自己不置可否,借以他人的口吻完成对历史人物的评述。如:

(12)刘向称“董仲舒有王佐之材,虽伊吕亡以加,管晏之属,伯者之佐,殆不及也。”(A-1)至向子歆以为“伊吕乃圣人之耦,王者不得则不兴。故颜渊死,孔子曰‘噫!天丧余。’唯此一人为能当之,自宰我、子赣、子游、子夏不与焉。仲舒遭汉承秦灭学之后,《六经》离析,下帷发愤,潜心大业,令后学者有所统壹,为群儒首。然考其师友渊源所渐,犹未及乎游夏,而曰管晏弗及,伊吕不加,过矣。”(A-2)至向曾孙龚,笃论君子也,以歆之言为然。(A-3)(《董仲舒传》)

(13)大司空王邑、纳言严尤闻雄死,谓桓谭曰:“子常称扬雄书,岂能传于后世乎?”谭曰:“必传。顾君与谭不及见也。凡人贱近而贵远,亲见扬子云禄位容貌不能动人,故轻其书。昔老聃著虚无之言两篇,薄仁义,非礼学,然后世好之者尚以为过于《五经》,自汉文景之君及司马迁皆有是言。今扬子之书文义至深,而论不诡于圣人,若使遭遇时君,更阅贤知,为所称善,则必度越诸子矣。”(《扬雄传》)

例句(12)中,班固对董仲舒的一生没有直接做出任何评议,而是分别采取了刘向、刘歆、刘龚几代人的评价,从而让读者自行体会对董仲舒的认识,当然班固自己的褒奖之意已经蕴藏在其中;例句(13)则通过王邑、严尤和桓谭的问答形式,借桓谭之口赞许了扬雄一生对儒家文化事业的贡献,但班固也未发一句主观评议。这类借他人之口隐含自己观点的评议方式,在《史记》中也有体现,如《卫将军骠骑列传》中:

(14)苏建语余曰:“吾尝责大将军至尊重,而天下之贤大夫毋称焉,愿将军观古名将所招选择贤者,勉之哉。大将军谢曰:‘自魏其、武安之厚宾客,天子常切齿。彼亲附士大夫,招贤绌不肖者,人主之柄也。人臣奉法遵职而已,何与招士!’”骠骑亦放此意,其为将如此。

这里司马迁用苏建的话来暗讽卫青和霍去病自顾富贵,而不向朝廷举贤荐才,全篇作者未发一言表达评议观点。但仔细分析,和《汉书》的相比,例(14)的客观程度仍是低于例句(12)(13)。首先作者司马迁是作为听话人参与其中,即苏建的观点就是司马迁自己的观点,并非如上两例一般作者全然置身事外。其次,只引述苏建一人之言,而例句(12)(13)则是转述多人话语,更兼顾全面性。至于《史记》其他篇目,如《赵世家》《魏世家》等司马迁也都有转引他人观点,但司马迁本人的观点也随之出现,内容上并不属于全转引他人观点型评议,做不到形式上的纯客观。

(三)“说明”类文篇

最后来看说明类文篇。说明和评议最大的不同在于,后者是要重点突出个人的主观认知因素,尽量把作者的主张和观点体现出来,而前者则是要泯灭个人的主观因素,虽然同是人际认知,但说明型文篇需要避免在文中出现言说主观成分,从而使认知传达如客观事理一般。评议突出的是“有我”,说明则是突显“无我”。从《史》《汉》论赞语篇比较来看,《汉书》的说明型文篇表现得更为典型,如下:

(15)禹作司空,平水土;弃作后稷,播百谷;卨作司徒,敷五教;咎繇作士,正五刑;垂作共工,利器用;益作朕虞,育草木鸟兽;伯夷作秩宗,典三礼;夔典乐,和神人;龙作纳言,出入帝命。(《百官公卿表》)

(16)汉之得人,于兹为盛,儒雅则公孙弘、董仲舒、兒宽,笃行则石建、石庆,质直则汲黯、卜式,推贤则韩安国、郑当时,定令则赵禹、张汤,文章则司马迁、相如,滑稽则东方朔、枚皋,应对则严助、朱买臣,历数则唐都、洛下闳,协律则李延年,运筹则桑弘羊,奉使则张骞、苏武,将率则卫青、霍去病,受遗则霍光、金日䃅,其余不可胜纪。(《公孙弘卜式兒宽传》)

例句(15)说明的是上古时期传说人物所担任的官职及所做出的贡献,例(16)同时列数了汉朝建立以来在各领域涌现出的贤才能士。上面的两个例子都是用平行句的形式列出各桩人物和事件,作者的主观认知全然不见,从形式和语义上就是将一种客观事实呈现。相反,类似这样泯灭言说主观成分的说明型文篇在《史记》的“太史公曰”中几乎不可见,《史记》中虽然也存在如例句(17)(18),以散行并列的方式例举人物,但文末又插入司马迁的主观成分,就倾向于议论型文篇。如:

(17)至若蜀守冯当暴挫,广汉李贞擅磔人,东郡弥仆锯项,天水骆璧推咸,河东褚广妄杀,京兆无忌、冯翊殷周蝮鸷,水衡阎奉朴击卖请,何足数哉!何足数哉!(《酷吏列传》)

(18)田农,掘业,而秦扬以盖一州。掘冢,奸事也,而田叔以起。博戏,恶业也,而桓发用富。行贾,丈夫贱行也,而雍乐成以饶。贩脂,辱处也,而雍伯千金。卖浆,小业也,而张氏千万。洒削,薄技也,而郅氏鼎食。胃脯,简微耳,浊氏连骑。马医,浅方,张里击钟。此皆诚壹之所致。(《货殖列传》)

例句(17)中司马迁列举出各地所出现的残忍官吏,文末又用叠句形式“何足数哉”,表面上说的是以上这些酷吏还是不完全列举,而言外之意则哀叹酷吏之多,申斥这些官员为官不仁;例句(18)例举了“田农、掘冢、博戏、行贾”等为世人所蔑视的行业,依旧能成就富贵杰出之人,文末给予“诚壹之所致”的评价,司马迁非但没有和世人一样藐视他们,反而流露出赞赏之情。以上两例先说明人物后总结说理,已经是评议型文篇的模式了。

二、主观化因素影响下的文篇变体

通过上文“叙述”“评议”“说明”三类文篇模式的论述,可以很清楚地看到,《史记》《汉书》“论赞”最大的区别即在于主观与客观的不同。《史记》中的许多叙述类文篇并不是典型的,而是在其中掺杂了作者的评议内容,可视为一种变体文篇,倾向于评议型文篇。相较之下,《汉书》的叙述文篇表现得更为典型,时间性更突出,单以客观的角度叙述某对象、话题,不加入任何主观性的评议。同样的,《史记》“太史公曰”没有真正意义上的说明型文篇,作者往往在一些说明型文篇中添入主观评述,使其转变成为评议型文篇。评议型文篇中,《史记》更是衍生出了“假设”“自感”等新模式,使主观化程度更加深化。《史记》将主观评议贯穿了三类文篇类型。相较之下《汉书》的主观化程度低得多,某些评议文篇完全转述他人的评价,自己不做任何评论,也不流露任何情感倾向,消弭“自我”的存在。

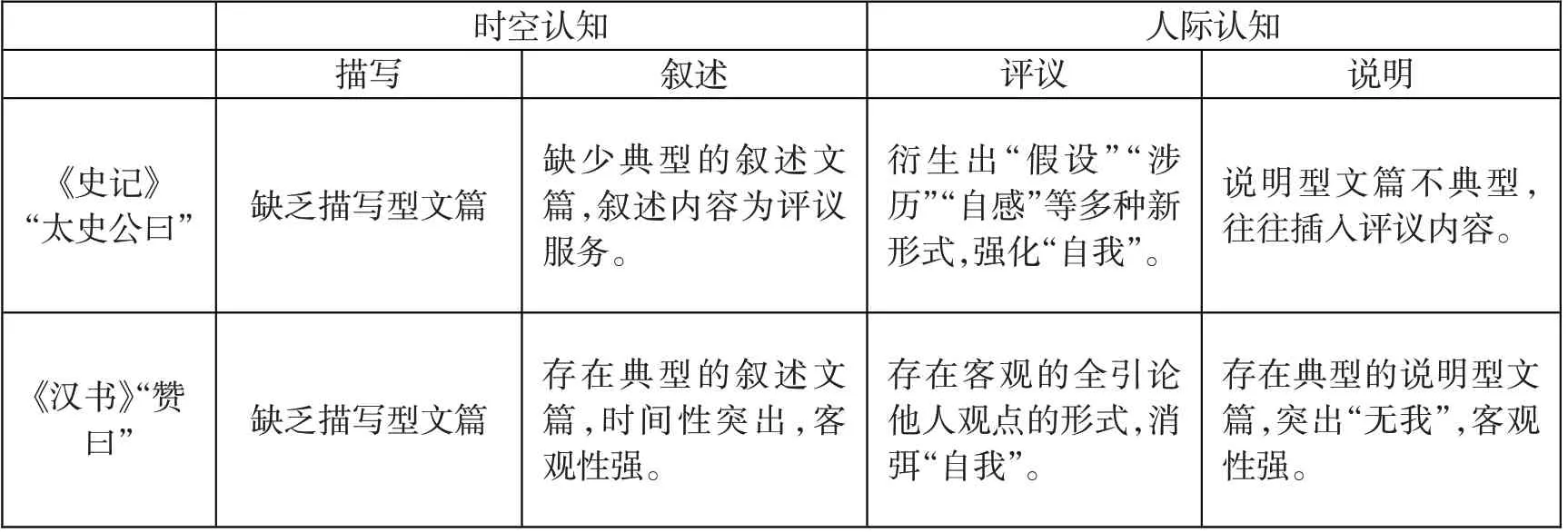

现将《史记》《汉书》“论赞”的差异点总结如表2所示。

表2 《史记》《汉书》“论赞”各文篇模式对比

刘承慧分析了《左传》文篇的语体类型,把其中的议论文篇类型分为“君子曰”“下对上建言”“行人辞令”三种议论变体[9]。同样的,《史记》“太史公曰”的评议文篇也产生相应的变体,本文将其归纳为“亲身涉历”“自我感受”“想象假设”三种类型。其一,“亲身涉历”就是司马迁的自身游历,其游历内容多出现在叙述文篇中,司马迁不但单单只描写其游历经过,而是以此为铺垫引出自己的评议内容。其二,“自我感受”指作者通过自己的见闻或感受从而引出对人物的评论,如上文例句“余以为”“吾视”,以自身的直接或间接的第一感受进行史事评述,赵彩花称这种方式是“变换叙述口吻以传达‘微意’”[2],本质上就是在评议中加强“自我”。其三,“想象假设”的主观化程度就更为深化,完全是以作者的想象推论来引导历史事件的另一种结局,借以引发作者的更多思考。所以从主观程度看,三种议论变体可排序为:“亲身涉历”<“自我感受”<“想象假设”,“亲身涉历”“自我感受”还是以实地实物,或者直接、间接的接触来阐发评述,是“由实到虚”;“想象假设”则完全是由事理到情理的推论,是“由虚到虚”。

从结构上看,《史记》的这三类评议变体,对比之前的评议方式没有多大变化,大多采用“先叙后议”的形式,但在内容上却改变颇多。最明显的就是“自我”的极大强化。论史追求客观性,先秦史官的“君子曰”抑或是其他评议方式,往往都是采用他人的观点以佐助自己看法,包括《汉书》“赞曰”采取客观化的手段,都是尽力避免“自我”的存在。《史记》的几类评论方式,就是在强化“自我”的存在,彰显作者本人在历史事件中的参与度,以此来提高“自我”评议的话语权。而提高了“自我”的话语权,才可以更好地阐述自己的内心想法,减少约束,将一种内心的“个人真实”(主要指“亲身涉历”“自我感受”)和“情理真实”(指“想象假设”)转变为“历史真实”。有时候,《史记》为了实现这种“自我真实”会牺牲历史的客观真实,最典型的即是对贾谊的评述。例句(19)既包含了“自我感受”(A-1 部分),也包含了“亲身涉历”(B-1 部分),还有“想象假设”(C-1部分),司马迁推己及人,将屈原的坎坷生平也推及到贾谊身上,最后说明贾谊一生和屈原一样怀才不遇,报国无门。《汉书》对此的评述却大相径庭,例句(20)客观叙述了贾谊生前的政绩和贡献,最后以“未为不遇也”以昭明贾谊并非怀才不遇。为何两者会产生如此大的差异,这正是由于《史记》所表达的是“自我真实”,司马迁将内心的想法感受转化为了一种主观真实的状态,《汉书》则完全据历史事实记述并评议,即一种客观的历史真实。

(19)余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。(A-1)適长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。(B-1)及见贾生弔之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是。(C-1)读《服鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。(《史记·屈原贾谊列传》)

(20)刘向称“贾谊言三代与秦治乱之意,其论甚美,通达国体,虽古之伊、管未能远过也。使时见用,功化必盛。为庸臣所害,甚可悼痛。”追观孝文玄默躬行以移风俗,谊之所陈略施行矣。及欲改定制度,以汉为土德,色上黄,数用五,及欲试属国,施五饵三表以系单于,其术固以疏矣。谊亦天年早终,虽不至公卿,未为不遇也。(《汉书·贾谊传》)

刘大为曾指出:“语体很可能不像传统研究的那样,是一个语言运用中形成的特征组成的单层体系,而是一个由特定类型的言语活动对行为方式的要求(功能动因层),以及这些要求在实现的过程中所造成的成格局的语体演变(语言变异层),二者相互制约而形成的层结构体。”[3]以此来看,《史记》中“亲身涉历”“自我感受”“想象假设”三种文篇变体,即可视为一种特殊的语体,它们即是由外在的“交际需求”和内在的“语言发展”共同导致的。外在因素上,司马迁将个人强烈的主观意识注入到《史记》的创作中,把著史论史看作抒发心志的方式,自然会将传统的评议方式加以改变以适应自己的表达需求;内在因素上,《史记》“太史公曰”继承自先秦史官的史论,但先秦的史论篇幅短小,一般是就具体某事而发,到了《史记》则不同,往往需要对某人的一生,或者某一个历史时段作出总结,这就促使史论向系统化发展,同时也为作者评议留出更多空间。沈家煊曾引述说:“主观性是指在话语中多多少少总是含有说话人‘自我’的表现成分;主观化则是指为表现这种主观性而采用相应的结构形式或经历相应的演变过程”[10],语言的“主观化”不仅仅会表现在句法结构上,也会在更高层次的语篇模式上有所体现。《史记》“亲身涉历”“自我感受”“想象假设”三类评议形式与普通评议文篇相结合,语用上满足作者直抒己见的需求,内容上扩展了传统的评议模式,功能上强化了作者评议“自我”的存在,形式上表现出更多的主观化倾向,这些都是《史记》“太史公曰”不同于先秦史论以及近时代《汉书》“赞曰”的特点,应该被视为《史记》自身特殊的语体形式。

结语

本文通过“叙述”“评议”“说明”3类文篇类型,对《史记》和《汉书》的“论赞”进行了简要梳理,总结出了两书所存在的特殊文篇形式,并比较彼此之间的差异。概括来说,《史记》和《汉书》的“论赞”最大的不同点在于主观和客观的对立。《汉书》的“论赞”较为严格地遵守3种文篇的书写特征,主观评议和客观描述泾渭分明;《史记》则是将主观评议都贯穿到3种文篇类型中,而且还在一般的评议文篇上发展出“亲身涉历”“自我感受”“想象假设”三类新的评议模式,其可视为一种文篇变体,即一类特殊语体,它们都是外在和内在双重因素共同作用产生的。综合来看,无论是“太史公曰”整体的较强主观化倾向,还是三类新兴语体形式的产生,显然是司马迁本人的主观意志起到主要的推动作用,正是根植于司马迁和班固二人截然相反的语言观,在强烈的语用需要促动下,才会促使《史记》的“论赞”能够打破传统的史论模式,发展出新的形式和功能。