旅游类专业应用型人才培养“14642”新体系的构建

——以晋中学院为例

2023-10-17赵风云白瑞芸刘志永

赵风云,白瑞芸,刘志永

(晋中学院旅游管理系,山西晋中 030619)

当今旅游已成为居民休闲度假的重要方式,巨大的旅游人数对旅游从业人员的数量和质量提出了更高的要求。高等旅游教育如何根据专业需求全面落实产教融合战略,并构建应用型人才培养新模式具有非常重大的现实意义。

一、应用型人才培养国内外模式

国外应用型人才培养模式可归纳为三类:德国双元制模式、英国MES 模式和北美CBE 模式[1]。最早将校企合作引入人才培养体系的是德国的双元制模式。国内应用型人才培养模式是在借鉴国外模式的基础上发展起来的,主要有三种模式:浅层次模式——实习基地式合作模式。这种模式的校企合作给学生提供了实习、实践的岗位,一定程度上解决了学生的就业问题。中层次模式——“实习+就业”基地合作模式(订单式培养)。这种模式下,校企合作的关系集中在人才培养与就业两个方面。深层次模式——全方位合作模式。这种模式是“教学+科研+开发”的“三位一体”模式[2]。

旅游类专业应该围绕产教融合战略,借鉴已有国际国内应用型人才培养模式,构建更成熟的人才培养新模式。

二、旅游类专业应用型人才应具备的能力

旅游类专业是应用性极强的专业,除具备基础的知识和基本的技能外,还需具备以下能力:

语言表达和跨文化沟通能力。旅游类人才应掌握历史、地理、宗教、文化等方面的知识并能准确表达,与不同文化背景的旅游者进行良好的沟通,使旅游者获得更好的体验。

创新能力。旅游类人才必须具备创新能力[3]。旅游类人才应不断拓展自身的知识体系结构,用敏锐的目光洞察旅游的发展动态与趋势,以适应旅游业的竞争形势。

再学习能力。再学习是指为了适应急剧变化的内外部环境,个体不断提高知识、技能的过程[4]。旅游类人才应具备再学习的能力,学会用新思维解决新问题。

旅游类专业学生不仅要具备宽广的业务知识,还应具备很强的实践能力,培养旅游专业人才必须校企联动,走产交融合之路。

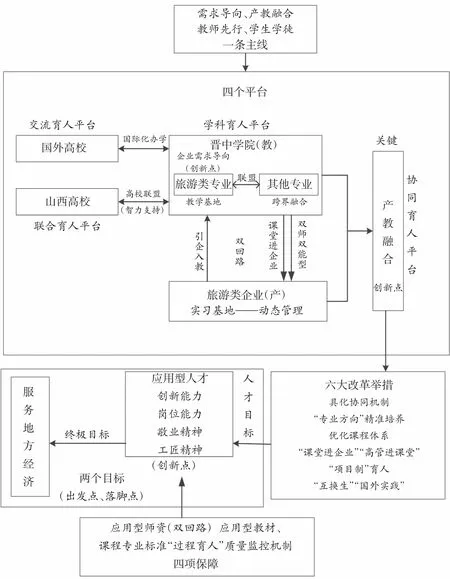

三、地方高校旅游类专业应用型人才培养“14642”新体系的构建

人们日益增长的对美好生活的需求催生了旅游新业态的大发展,这就需要对旅游业人才培养模式进行革新。晋中学院是一所“地方性、应用型”本科高校,旅游管理系下设旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业,形成了相对齐全的旅游管理专业集群,但在向应用型转型的实践中还存在着诸多的困惑和困难。比如应用型人才与“研究型人才”特别是“技能型人才”的区别、应用型人才的培养路径等,或者说,强化了技能要求是否会降低本科高校的层次属性、本科高校与高职高专的边界等,其中,最大的困惑是在传统人才培养模式下如何进行应用型人才的培养。基于教育教学“内外部关系”规律和前沿动态,以晋中学院旅游类专业集群的应用型人才培养为样本,针对人才规格不明确、教学链产业链脱节等问题,经过四年由点到面的“理论-实践-制度-再实践”,形成了行之有效的“14642”新体系。如图1。

图1 “14642”人才培养新体系

(一)一条主线

针对行业企业的人才“需求侧”要求以及应用型人才自身的特点,通过在教学实践中反复思考和不断实践,明确了“以需求侧引导供给侧”的改革思路,进而形成了“以就业创业为导向、以产教融合为路径、以‘1+X’证书为抓手、以能力素养为目标”的教育教学改革思路。

第一,“以就业创业为导向”意味着高校人才培养不能停留在传统的“只管教学不管就业”“重知识轻能力”的教学逻辑上,而是从“以学生为本”延伸到与社会需求相衔接的教育教学上,既重视培养学生发现和解决问题的能力,同时也注重培养学生能有效适应产业的人文素养。但是高校单凭自己的力量显然无法有效完成应用型人才的培养,需要与社会进行合作,走教育链与产业链有机融合之路。

第二,“以产教融合为路径”是应用型人才规格定位的必然。产教融合解决了育人“主体”以及资源配置的问题。从应用型人才的“发现和解决问题”的能力定位看,高校独自完成不了该能力素养的培养,要能“发现和解决问题”必须既有理论还有实践,在某种意义上甚至实践能力重于理论知识,应用型人才更强调实践的重要性。反观高校现有的资源很难满足模拟实践的要求,应用型人才培养必然要走“产教融合”之路。

第三,“发现和解决问题”的能力是应用型人才培养的核心,尽管证书并不能完全衡量能力,但至少在现阶段是一种可行的量化手段,基于此提出了“以‘1+X’证书为抓手”的人才培养规格。“1”指本科高校的学历学位证书。“X”代表职业资格证书。应用型高校不同于理论型高校,而且也应尽量区别于高职高专,比如,在实践中强调的“外语导游证”而不是“导游证”。这不仅是证书的区别,也是人才能力的区别,进而在能力具化上与高职高专“技能型人才”相区别,形成“因材施教”的人才梯度,满足行业企业的各类人才需求。

第四,“以能力素养为目标”是应用型人才培养的本质要求。不同于研究型人才的“知识创新”能力以及技能型人才的“岗位能力”,应用型人才强调的是在生产一线“发现问题和解决问题”的能力,这种能力来自理论知识与岗位实践的有机结合,不能想象“一个酒店的总经理是一个理论知识丰富而没有岗位经历”的人才。另外,旅游类人才除了应具备上述的能力外,还需要有“人文素养”支撑的管理能力。因此,在实践中除强调具备“发现和解决问题能力”的专业素质外,还特别强调用中华优秀传统文化孕育的“人文素养”。从某种程度上讲,兼具专业素质和人文素质的人才才是旅游管理类高素质应用型人才的本质特征。

(二)四个平台

基于“需求侧引导供给侧”教育教学改革逻辑,传统体系中的高校“单主体”完成不了高素质应用型人才的培养。在传统的教学体系中各个平台之间是隔离的,或者仅停留在“顶岗实习”等浅层次的校企合作层级,且高校为了完成人才培养计划、企业为了获得廉价劳动力等“各自出发”的动机使得合作不具有稳定性和培养性。因此,针对应用型人才的特征以及旧体系下的校企合作动力弱、层次低的问题,在新体系中应加强四个平台的建设:一是“学校系部的学科育人平台”,解决遵循教育规律的理论知识传授问题,使学生初步具备科学思维能力;二是“校企协同的实践育人平台”,既锻炼学生理论指导实践的能力,又培养其发现和解决问题的能力;三是“院校联盟的互动育人平台”,开辟差异化的发展路径,避免“千校一面”;四是“国际合作的交流育人平台”,扩展师生的学科专业视野,培养学生在更大的平台上获取信息的能力。

(三)六大改革举措

1.“订单班”“师徒制”深化“产教融合”育人机制

根据专业特性和应用型人才的特征,在新体系中要进一步实施“订单班”办学模式,通过订单班落实学校企业育人的“双主体”地位,明确学生学徒的“双身份”及探索利用大一、大二寒暑假期加强专业行业认知和培育社会主义核心价值观的“第九学期”制。通过“双主体”的深度合作解决育人过程中解决信息不对称造成的人才需求侧和供给侧之间的结构性矛盾,培育学生的“工匠精神”和“创新精神”。

2.“专业方向”对接人才培养目标和优化课程模块

传统的培养模式是按照专业设置来培养人才的,这种模式的人才培育一般是宽口径的泛化培养,很难适应既需要扎实专业知识又需要熟练岗位技能的应用型人才的需求。因此,在新体系中,把按照专业培养人才的方式转变为按照专业方向培养人才的方式,根据本区域旅游产业的特性相对灵活地调整人才培养的专业方向,通过优化专业方向来对接人才培养目标和课程模块。

3.通过“课堂进企业”“高管进课堂”实现教学链与生产链的对接

课堂进企业是教学过程对接生产过程的有效途径,也是解决育人过程与生产过程中人才需要脱节的有效办法。高校要通过课堂进企业,进一步深化学生、学徒双身份机制,强化学生对专业的认知,激发学生的学习兴趣,将教学与实践有机结合起来,这样既有利于发现企业经营管理中存在的问题,又有利于应用型科研和人才的培养。

4.“项目制”推动应用型科研与培养学生“双创”能力

应用型人才的特征使高校旅游教学不仅要教授学科专业的理论知识,更重要的是培养学生把已有技术应用到生产链以及进一步创新的能力,这种能力显然是课堂传授解决不了的。在新体系中,通过与行业企业联合的应用型科研项目来推动人才能力的培养,教师承接来自企业生产一线的科研项目,带领学生组成项目组完成该项目,在此过程中高校服务地方经济的能力得以强化,更重要的是通过项目实战培养了学生技术实施、转化、应用以及创新创业的能力。

5.“互换生”提供学生国外实践机会

旅游类应用型人才的特征是具有开阔的专业视野、前沿的服务理念和跨专业的融合能力,通过与国外高校开展的“互换生”项目给学生提供去国外高校和企业进行学习锻炼的机会,利用国外大学的理念和先进的服务规范来培养学生的实际能力;更为重要的是,通过互换可以明显提高学生的英语口语能力,为其就业奠定基础。

6.“职业资格证”具化职业岗位能力

职业资格证是应用型人才的重要体现。在新体系中强调职业能力的培养和锻炼,也是学生学徒身份的要求。新体系的职业能力模块中,根据专业特性加入职业能力和职业资格认证的课程,通过鼓励学生考取相关资格证来满足应用型人才岗位能力的要求。

(四)四项保障

任何改革都面临不确定性,面对改革的不确定性,只有聚焦难点焦点问题、构建制度闭环以保障体系良好运行。

1.建设“双回路”“双进入”的应用型师资

应用型师资是应用型人才培养的关键,因此,在新体系中通过“高管进课堂”和“课堂进企业”等形式克服应用型师资短缺的矛盾。“引企入教”是学院支持企业高管进课堂、探索符合应用型高校特点的教师任职标准,也是推动应用型大学与企业合作、共建“双师型”教师培养基地的路径之一。此外,选派教师在节假日通过顶岗实践和参与企业日常管理等形式深入旅游企事业单位一线,以提高其专业实践能力并提升实践教学水平。

2.制定对接生产链的课程和实践标准

课程建设是专业建设的核心内容,课程和实践标准是专业标准中的“细胞”。专业标准是应用型人才培养的必然要求,也是保障人才质量的重要举措。根据企业需求合理安排课程,提炼新知识和新技术,邀请企业管理层参与课程规划,以保证专业课程标准不仅符合高校教育发展规律,而且满足企业发展需要,同时使该课程更具前瞻性、实用性和针对性。此外,企业标准可以引入高校转化为课程标准,为旅游类专业人才的培养提供重要资源。

3.制定应用型科研的“项目制”育人制度

区别于传统科研,新体系把解决生产链上问题的横向项目称之为“应用型科研”,出台系部的相关制度和激励办法鼓励教师深入一线。同时,支持教师带领学生以“项目制”形式进行教学,在课堂环节培养学生“发现和解决问题”的能力。

4.构建“过程育人”考核和监控机制

重构“过程”考核模式。静态的“卷面考核”结果导向必然不适应能力导向的要求。要根据人才培养的要求进一步构建以培养能力为导向的过程性考核方式,使考核主体多元化,考核方式多样化。例如:对通识教育理论课程的考核,采取“集中统考+作业/论文”的模式,注重考核学生对理论知识的掌握和应用。对专业课程的考核,采取调研报告或策划方案的形式,注重学生对专业知识的理解和综合运用。对实践课程的考核,采取“校企联合”的考核方式,专业指导教师和企业导师共同考核,以强化学生综合素质,提升学生的操作技能。

构建“过程性育人”质量监控机制。应用型人才培养是集学校、教师、学生、企业、社会于一体的复杂过程,要按照各方的责任、育人规律等构建以“重在过程”为特征的质量监控体系,确保应用型人才培养的质量。为此需要构建一整套人才培养的质量监控体系,与企业成立校企结合的教学管理委员会,同时加强各环节的制度建设,制定并实施一系列规范指导手册,使“教学—经营”一体化,人才培养的各个环节都有章可循。

(五)两个目标

根据晋中学院的“地方性、应用型”办学定位,新体系最终应实现两个目标:一是明确规格定位,即培养适于地方文旅产业发展亟须的应用型人才;二是解决生产一线实际问题的应用型科研。两个目标是一切工作的出发点和落脚点。

1.规格定位

在实践中从知识、能力和素质三者结构化特征加以界定。与学术型人才的“发现规律和创新知识”、技能型人才的“理论够用和重在操作”相区别,应用型人才既需要宽口径知晓并能准确掌握本学科专业理论,还需要能在理论指导下发现问题和解决问题,这个要求使学习资源和渠道成了关键,一方面需要协调理论与实践的学时学分分配,另一方面单纯的高校实验实训室模拟或仿真已不适应,还需要行业产业提供实践场景。另外,如果把知识支撑下的能力体现在“做事”,则素质主要体现“做人”,应用型人才突出表现为浓厚的“工匠精神”和一定的“双创精神”。对于服务主要是面向“人”而非“物”的旅游类人才培养而言,人文素养是与专业素质并重的。

2.解决地方文旅产业实际问题的应用型科研

这既是高校的根本任务,也是应用型人才培养的必要形式和最终目的。这里强调的是教师相对于理论研究和学术论文解决产业中实际问题的应用型科研。

总之,旅游类应用型人才规格应定位于“理论宽实、实践突出、问题导向、爱岗敬业”。“理论宽实、实践突出”的知识结构强调的是对本学科专业基本理论的“通晓”而不是“甚解”。“问题导向”是说明应用型人才的“发现问题和解决问题”的能力,而“爱岗敬业”指学生扎根于生产一线的“工匠精神”和一定的“双创精神”。

四、结语

综上,新体系的构建和运用有效解决了旧模式中人才供需“两张皮”、供给侧改革动力不足、人才“人文素养”不够等问题及改革路径问题,实现了应用型人才培养和服务地方文旅发展的目标。但由于只经过一轮本科教学的试行,周期较短,在今后的实践中还需多加总结凝练。