农业劳动力转移对农地流转的影响

2023-10-14高延雷王秀东林龙飞田媛

高延雷 王秀东 林龙飞 田媛

摘要:农业劳动力转移对农地流转的影响一直是学术界关注的重要议题,但农户风险偏好情境下的异质性讨论仍不充分。为此,在引入农户风险偏好因素后,基于2019年中国农村微观经济数据,利用Probit模型实证考察农业劳动力转移对农地流转的影响效应。结果显示:农业劳动力转移显著提高农地转出行为的发生概率,并且具有明显的农户风险偏好异质性,表现为风险厌恶型农户在面临劳动力供给约束时更倾向将农地转出,但该效应在风险偏好型农户群体不显著。此外,农业劳动力转移对农地转出规模具有显著正向影响。文章认为应关注农业劳动力转移影响农地流转的农户风险偏好情境依赖性,疏通农地流转的堵点,助力实现农业规模化。

关键词:农业劳动力转移;农地流转;风险偏好;异质性

一、引言

城乡二元结构背景下,出现大规模农村劳动力转移就业的现象,导致农业劳动力供给数量不断减少,农村地区人力资本水平明显下降。根据国家统计局公布的数据,截至2020年年底,全国农民工总量达到2.86亿人,其中外出农民工1.70亿人,外出农民工中,年末在城镇居住的进城农民工高达1.31亿人①。另外,第七次全国人口普查数据显示,居住在乡村的人口为5.10亿人,比2010年减少1.64亿人,乡村人口占比仅为36.11%②。在上述情境下,农业劳动力转移对农村要素市场造成了巨大冲击,农村要素结构不断调整并进行再配置,在此过程中规避要素错配陷阱,推动农业规模化,并进一步提高生产效率成为一项重要的目标指引。事实上,在农业劳动力转移引发的诸多资源配置策略中,农地流转被认为是实现要素结构优化,并且利用规模经济优势提高农业生产效率的优选方案[1-2],也因此,劳动力與土地要素的关系问题一直吸引着学术界的广泛关注和深入讨论。

现阶段,关于农业劳动力转移与农地流转关系的问题,学术界的主流观点主要有以下两个方面:第一,农业劳动力转移形成农业劳动力供给约束,农业劳动力供给越发不足,从而促进农地流转。进一步地,诸多学者还认为农业劳动力转移是形成和扩大农地流转市场,决定流转行为与规模的关键因素[3-4]。第二,有些学者的观点与上述研究结论不一致,并认为农业劳动力转移不必然带来农地流转市场的活跃,而是存在多种异质性(例如转移者性别、转移距离和转移时间等)和明显的阶段性特征[5]。相关主张的理论逻辑在于,按照分工理论,为实现家庭收入的最大化农户会根据家庭成员务农或务工的比较优势进行分工,其中一部分家庭成员留守农村经营土地,而另一部分成员则参与非农务工就业[6]。在家庭内部分工模式下,尽管存在劳动力的流动,但并不意味着农户会放弃土地资源的经营权而将其转出,最终呈现农业劳动力转移与农地流转无关亦或阶段性特征的结论。

不可否认,现有文献为本文研究提供了重要的理论基础和经验借鉴,但针对农业劳动力转移与农地流转的关系问题学术界尚未达成共识,仍然需要寻找新的视角和方法进行深入探讨。根据现有的文献,本文认为已有研究可能存在两点不足:一是忽略了农户风险偏好因素。事实上,农业劳动力转移与农地流转两种行为均暗含着潜在风险,此时农户的决策及其行为将会受到自身风险偏好的影响。这意味着,利用计量模型估计农业劳动力转移对农地流转的影响效应时,如果遗漏农户风险偏好变量会不可规避地受到模型内生性问题的挑战,研究结果的准确性和结论的可信性难以认可。二是实证模型的设置较为单一。现有文献大多是基于参数模型估计农业劳动力转移对农地流转的影响,但参数模型的可靠性依赖于样本总体分布的特殊假定和方程形式的正确设定,这使得研究结论的偶然性增加,相应的稳健性不强。

鉴于此,本文在以下两个方面做出新的尝试。第一,引入农户风险偏好程度变量。本文的回归方程中加入农户风险偏好变量,克服遗漏重要变量导致的内生性问题,并进一步考察农业劳动力转移影响农地流转的农户风险偏好情境的异质性,试图得到更为准确的参数估计,并对现有的研究结论做出一定程度的拓展。第二,放松样本总体分布形式的假定。本文利用多种参数模型估计农业劳动力转移影响农地流转的边际效应,然后借助参数模型检验二者关系的稳健性,使得由于模型设定以及样本分布特殊假定导致偶然结果的可能性降低。

二、理论分析

农业劳动力转移对农地流转的影响属于生产决策的研究范畴。根据“理性经济人”假设,农户家庭在农业内部、农业与非农产业之间配置生产要素以实现效益最大化。一般而言,城乡二元结构下,农户从非农业部门获取的工资收入高于劳动力投入农业部门的边际收益,基于工资水平与边际收益的比较,农户家庭则选择将部分劳动力配置到非农业部门,从而呈现明显的农业劳动力转移趋势。一个直接的结果是,农村地区人力资本严重流失,使得农业部门的人口结构出现妇女化、儿童化以及老龄化的弱势局面,农村地区的人力资本严重流失,形成劳动力供给约束并呈现逐步收紧的发展态势,导致农业劳动力供给越发不足。

在上述约束情境下,农户家庭既有的劳动力与土地资源配置结构被打破且迅速走向失衡,表现为劳动力供给无法满足一般性的农地经营需求,农业边际收益增长停滞。农户家庭则借助市场力量对土地资源进行重新配置,将农地转出获取稳定的租金收入成为一种理性决策。这意味着在农业劳动力供给约束的倒逼之下,农户转出农地行为的发生概率随之提高,并且随着约束的逐步收紧,劳动力和土地要素配置失衡加剧,农地流转规模将增大。

此外,农业劳动力转移加剧农业边缘化趋势,从而促使农户放弃农地经营权而换取租金收入。农业劳动力转移使农户有更大的可能性获取较高的工资性收入,并且工农收入差距十分悬殊。统计数据显示,2020年农村居民工资性收入达到17 917元,经营性收入为5 307元③,前者约是后者的3.38倍。转移农户工资性收入的增长和趋高使得土地的社会保障功能逐步减弱,这对于存在农业劳动力转移的农户家庭而言,经营农地的积极性降低,农业渐趋边缘化[7-8]。此时,农户更加倾向把农地转出以获取稳定的租金收入。

但需要指出的是,在上述经济活动过程中,外界不确定性及其衍生出的风险也是农户重点关切的因素。事实上,农户的生产行为往往需要经历一个复杂的决策过程,尤其是在风险不可控和信息不对称情境下,农户的农业生产决策不仅要考虑收益最大化的目标,同时还需要考虑风险最小化的约束[9]。从农业劳动力转移影响农地流转的问题来看,当农户家庭面临农业劳动力供给不足的约束时,农地流转行为发生与否均存在多种风险因素。具体而言,如果不参与农地流转,农户可能面临预期收益不稳定、土地与劳动力结构匹配失衡以及农地粗放经营与弃耕等易于识别的“显性风险”。如果参与农地流转,农户则可能面临产权纠纷、契约机会主义、租金扯皮以及地力透支衰竭等不易识别的“隐性风险”[10-11]。这意味着,在分析农业劳动力转移与农地流转问题时,农户风险偏好必然成为一个需要重点考量的因素。

一般而言,在具备相同的风险认知能力前提下,农户的风险偏好不同,其行为决策差异明显。其中,风险偏好者在面对预期不确定时会表现出较为积极的态度,并且做出积极的行为决策,而风险厌恶者往往表现为审慎的态度,遵循“避免灾难”和“安全考虑”的标准而实施较为保守的策略[12]。根据上文的分析,农地流转存在潜在的风险冲击,那么农户的行为决策则是基于对农地流转的预期收益与潜在风险的评估,其决策必然受农户风险偏好因素的影响。从现实情况来看,农户的风险偏好程度呈现差异化特征,在进行风险识别后,其中一部分农户表现出强烈的喜好且行为积极,有些农户则持有明显的厌恶态度且策略谨慎。换言之,对于不同的风险偏好者而言,当面临农业劳动力转移引致的劳动力供给不足的约束时,农地流转行为也将呈现出差异。

三、模型设计、变量选取与数据来源

(一)模型设计

为讨论农业劳动力转移对农地转出行为的影响,结合被解释变量为二值选择的数据特征,本文设置如下二分类Probit模型:

[Yi=α0+α1Mi+α2Xi+εi] (1)

(1)式中,被解釋变量[Yi]表示第[i]个农户的农地转出行为,若农户家庭发生了农地转出行为取值为1,反之取值为0;[Mi]表示核心解释变量,即农户家庭[i]的农业劳动力转移比例,是本文感兴趣的变量;[Xi]为其他可能影响农地转出行为的控制变量向量;[α0]和[α1]均为待估参数,[α2]为待估参数向量;其中[α1]可以反映农业劳动力转移影响农地转出效应的大小;[εi]为模型的随机扰动项。

(二)变量选取

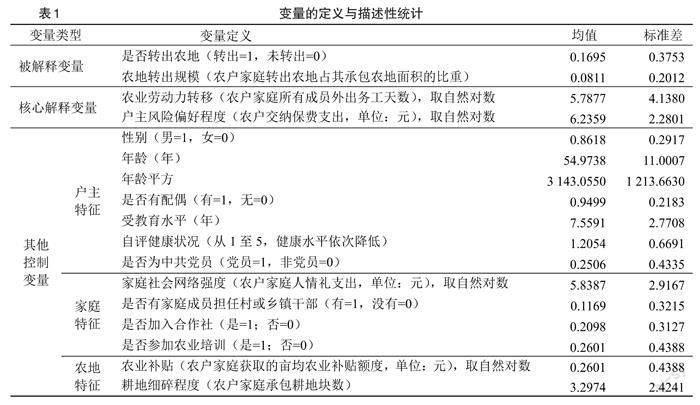

1.被解释变量主要有两个:是否转出农地和农地转出规模。中国农村微观经济调查问卷向被访者询问了“2019年您家是否流转了耕地?”,并且设置“没有”“转出”“转入”三个选项供被访者选择。本文保留选择“没有”和“转出”的样本,并将前者赋值为0,后者赋值为1,最终构建一个二分类变量。此外,本文关注的另一个被解释变量为农地转出规模,并利用农户家庭转出农地占其承包农地面积的比重来度量。需要说明的是,此处没有采用农地转出面积来衡量,主要是考虑到转出面积依赖于农户家庭的资源禀赋,农地转出面积(绝对值)在农户之间不具有可比性,而相对值则能够有效克服该问题。从描述性统计结果来看,平均而言农地转出比例为8%,农地流转规模并不大,反映了当前我国仍然处于小规模农业阶段的基本事实。

2.核心解释变量包括两个:农业劳动力转移和户主风险偏好程度。其中,农业劳动力转移利用农户家庭所有成员的外出务工天数来度量。本文根据问题“2019年您外出务工的天数”,并以家庭为单位对各成员的回答进行加总。对于户主风险偏好程度指标,本文以SAPELLI等[13]的研究为基础,利用农户家庭交纳保费支出来度量。一般而言,购买保险的主要目的是减少风险发生时的冲击,农户交纳保费的支出越高,意味着其厌恶风险的程度越高,反之则表明农户越偏好风险。从该角度来讲,农户家庭交纳保费支出能够比较好地反映户主的风险偏好程度。

3.其他控制变量。为尽可能缓解由于遗漏变量造成的内生性问题,根据2019年中国农村微观经济数据库涵盖的指标,同时参考已有的相关研究[14-16],本文从户主特征、家庭特征和农地特征三个维度引入控制变量。其中,户主特征包括性别、年龄、年龄平方、是否有配偶、受教育水平、自评健康状况和是否为中共党员。家庭特征包含家庭社会网络强度、是否有家庭成员担任村或乡镇干部、是否加入合作社、是否参加农业培训四个变量。农地特征主要引入农业补贴、耕地细碎程度两个变量。表1报告了各变量的定义和描述性统计的结果。

(三)数据来源

本文所用数据来源于中国农业科学院农业经济与发展研究所于2019年组织实施的中国农村微观经济数据库(Survey for Agriculture and Village Economy,SAVE)。SAVE数据库收集了河北、河南、福建、吉林、陕西、云南、山东、安徽、黑龙江、湖南、四川、新疆等12省(区)的农户数据,具体的抽样规则为每个省份选取3个县(市、区),每个县(市、区)选取3个行政村,然后每个行政村随机选取20个农户进行问卷调查,新疆生产建设兵团选取200个农户。该项调查的主要内容包括农户家庭的基本特征、生产经营状况、收支情况以及农户的服务需求和村庄治理的参与和评价四部分内容,共涉及344个数据指标。在剔除存在关键变量值缺失和明显异常值样本后,筛选出用于本文实证分析的基准样本。

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果分析

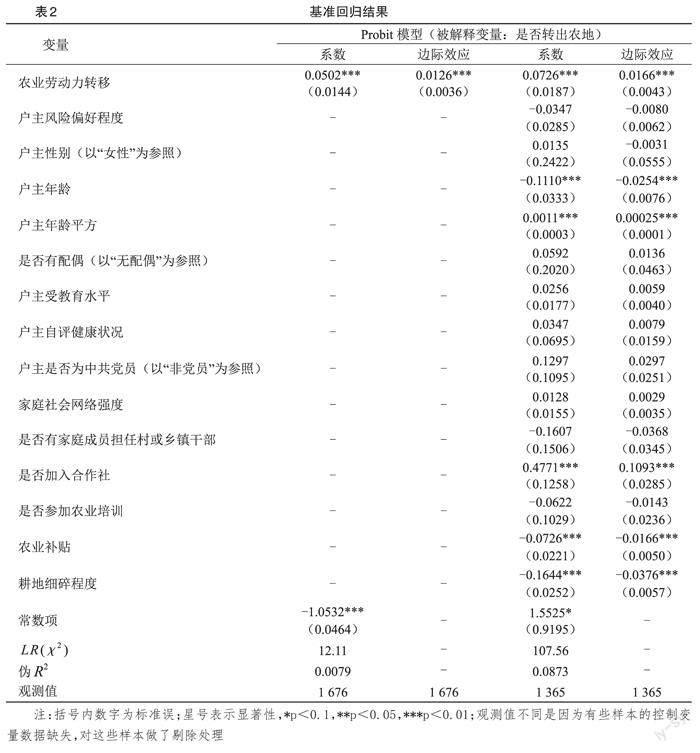

基准回归采用二分类Probit模型进行估计,表2报告了模型各参数的估计结果。从结果可以发现,无论是引入控制变量还是不引入控制变量,农业劳动力转移变量的系数估计值均在1%的统计性水平下显著且影响方向为正,这表明农业劳动力转移能够有效促进农地转出。农村地区年纪轻、素质高的群体持续流出,并逐步形成农业劳动力供给约束,表现为农村地区严重的老龄化、妇女化和儿童化人口结构,农业经营能力暴露出明显的短板。在此情境下,劳动力节约型的农业经营方式必然成为农户的一种理性选择。因此,当面临逐步收紧的劳动力供给约束时,农户倾向将农地转出,并实现与土地的解绑。通过农地流转农户可以获取稳定的流转租金,提高家庭的收入水平,从而弥补其基本的生活需要。从农地流转市场需求的角度讲,农业劳动力转移为农业规模化提供了发展条件,留守农村的劳动力可以通过转入农地的方式扩大经营规模,实现农业生产效率和收益的提升。在此过程中,农地流转的需求市场不断被扩大,在需求拉动下流转租金上升,有助于进一步带动农地转出。

从控制变量的估计结果来看,系数的方向和显著性与已有研究基本一致[17-18]。首先,户主年龄与户主年龄平方项均在1%统计水平下显著,并且户主年龄二次项的系数方向为正,表明户主年龄对农地转出行为的影响呈现“U”型结构。进一步地,计算得出拐点处的户主年龄为50岁④,当户主年龄小于50岁时,随着年龄的增大,农户转出农地的概率逐渐降低,但跨过50岁以后,农地转出的概率则随户主年龄的增加而上升。这可能与农户经营农业的经验与身体素质有关,50岁之前农户的身体素质较高,并且农业经营经验逐年垒增,具备经营农地的积极性和能力,从而抑制农地转出。但跨过拐点后,受年龄增长的影响,以农户体力、智力等为表征的农业经营能力明显下降,进一步倒逼农户转出农地。

其次,虚拟变量“是否加入合作社”的系数估计值显著,并且影响方向为正,表明农户加入合作社能够显著提高其农地转出概率。这可能是由于合作社发挥了有效的资源集聚作用,在农户家庭承包耕地比较零散细碎时,转入集中连片的土地面临较高的交易成本,合作社具有聚少成多的组织优势,可以有效降低流转交易成本,促进农地转出。此外,依托合作社所形成的集中连片土地更容易进入流转市场,农户的转入意愿更强烈,对转出行为的发生产生拉动作用。

再次,农业补贴变量的系数估计值显著,表现为农户家庭获取的农业补贴支持额度越高,其转出农地的概率越小,这与王亚运等[19]、缪书超等[20]的研究结论一致,表明农业补贴强化了农户的产权意识,抑制了农地转出。从另一方面讲,农业补贴提高了农户的经营预期收益,降低了转出土地的意愿,转出行为的发生概率相应降低。

最后,耕地细碎程度对农地转出具有显著的负向影响,即农户家庭所拥有的承包地越细碎,农地转出行为的发生概率越低。这可能是由于耕地分布越细碎,实现规模化的难度增大,农地流转的需求市场将随之收紧,分布细碎的农地难以进入流转市场,相应的转出行为也难以发生。

(二)稳健性检验

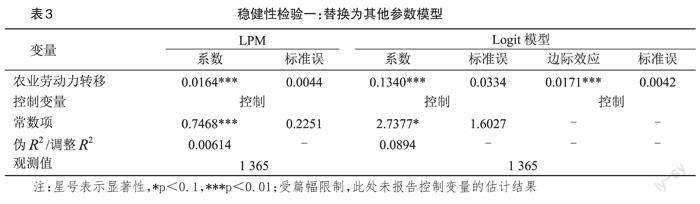

1.替换为其他参数模型。为了验证模型估计结果的稳健性,本文进一步采用线性概率模型(LPM)和Logit模型对模型参数进行估计,表3报告了模型各参数的估计结果。为便于系数估计值的经济学解释和比较,表3还报告了Logit模型各个变量的边际效应。从线性概率模型的估计来看,核心解释变量农业劳动力转移的系数估计值在1%的统计水平下显著且影响方向为正,表明农业劳动力转移对农地转出行为具有显著的正向影响,且边际效应为0.0164。Logit模型的估计结果显示,农业劳动力转移对农地转出表现为显著的正向影响,边际效应为0.0171,与线性概率模型的估计值相差不大。总体上,从农业劳动力转移变量的系数估计值的方向和显著性水平来看,线性概率模型和Logit模型的估计结果均与基准模型完全一致,仅是在系数大小方面略有差异。据此,本文认为农业劳动力转移对农地转出行为的影响具有较强的稳健性,并非特定参数模型选择所产生的偶然结果。

2.替换为非参数模型。无论是Probit模型,还是线性概率模型,亦或Logit模型均属于参数模型,此类模型主要基于对样本总体分布的特殊假定和方程的准确设定来获取无偏和一致的参数估计值,从而对方程的形式设定和控制变量的引入具有严苛的要求。为验证实证结果的稳健性,本文进一步采用非参数模型——倾向得分匹配法(PSM)对基准回归结果进行检验。

需要说明的是,除了能够克服方程误设问题之外,倾向得分匹配法还可以有效解决样本自选择偏误问题,从而得到无偏和一致的估计量。具体而言,本文将农业劳动力转移设置为0~1变量,其中农户家庭没有劳动力转移的样本设置为0,而存在劳动力转移的样本则设置为1。在此基础上,利用多种匹配策略估计存在农业劳动力转移和不存在农业劳动力转移的农户家庭农地转出行为的平均差异,表4报告了估计结果。从模型估计结果可以发现,无论是采用最小近邻匹配,還是局部线性回归匹配、半径匹配、亦或是核匹配,估计结果均显示,在依可观测变量消除农业劳动力转移家庭与未转移家庭之间的系统性差异后,农业劳动力转移显著(1%或5%的统计水平)提高农地转出概率。在不同的匹配策略下ATT值的显著性和数值大小略有差异,但本文仍然有较为充分的证据得出如下结论:农业劳动力转移显著促进农地转出,并且稳健性很高。

五、进一步拓展

(一)农户风险偏好情境的异质性分析

从基准模型的结果来看,户主风险偏好程度并没有对农地转出行为产生显著影响,但从理论上讲,农地流转可能面临契约机会主义、租金扯皮以及违规变更土地用途等风险[21-22]。与此同时,农户在自营农地时可能面临生产要素(例如劳动力与土地)匹配失衡所导致的劳累损伤、低效减产以及投入产出倒挂等风险。如果上述逻辑推演正确,那么农地转出行为必然与农户的风险偏好特征相关,导致基准模型中户主风险偏好变量系数估计值不显著的原因可能是存在明显的异质性。为验证上述推断,本文根据“农户交纳保险费支出”的中位数为界划定农户风险偏好强度,其中小于中位数的为偏好风险型农户,大于中位数的为厌恶风险型农户,并在此基础上进行分组回归。表5报告了模型各参数的估计结果。

从表5报告的结果可以发现,农业劳动力转移对农地转出行为的影响存在显著的户主风险偏好异质性。其中,在厌恶风险型农户样本中,农业劳动力转移对农地转出行为具有显著的正向影响,即农业劳动力转移能够显著提高农地转出的概率。但是,对于偏好风险型农户而言,农业劳动力转移变量的系数估计值不显著,即风险偏好型农户家庭的劳动力转移对农地转出行为的影响效应无异于零。该结果的产生可能与农户的风险识别特征有关,厌恶风险的农户往往关注劳动力转移造成的要素配置失衡问题,以及随之而来的粗放经营、种而难收甚至弃种撂荒等风险。尤其是在农忙季节,农业用工需求量增大,当缺少必要的劳动力供给时,将给农户带来巨大的心理冲击,农户往往对此感到无助甚至焦虑。为规避潜在的农业经营风险,在农业劳动力转移并形成供给约束时,则表现出较为明显的农地转出行为。

事实上,上述结果在一定程度上反映出当前农户更加关注农业经营风险,担心陷入劳动力供不应求和投入产出倒挂的经营困境。但是,对农地流转过程中潜在的产权纠纷、租金扯皮、契约机会主义以及违规改变土地用途等“隐性风险”的识别和感知并不敏感。这意味着,在土地流转市场中依然存在比较严重的信息不对称问题,并且农户处于信息弱势方,导致其难以识别并评估潜在的风险和陷阱,因此该问题则需要重点关注和进一步研究。

(二)对农地转出规模的考察

农地转出规模是决定能否实现农业适度规模经营并提高农业生产效率的主要因素,如何提高农地转出规模成为学术界讨论和研究的重要问题。因此,在农村人口不断向城市流动,并且使得农业有效劳动力供给逐步趋紧的情境下,有必要利用经验数据和计量模型来澄清农业劳动力转移是否以及在多大程度上影响农地转出规模。为此,本文构建农地转出规模与农业劳动力转移的回归方程。需要说明的是,农地转出规模实际上是两种行为决策的结合:第一阶段是农户决定是否转出农地;第二阶段是农户转出农地的规模。在本文所用的SAVE数据库中,没有发生农地转出行为的农户,其农地转出规模为零,如果将没有发生农地转出行为的农户排除在外,仅对农地转出农户进行回归是采用了一个自我选择样本而不是随机样本,这种非随机的样本筛选将导致有偏估计。针对上述情况,本文采用Heckman两阶段模型进行估计,表6报告了模型各参数的估计结果。首先,LR检验的p值显示至少在1%的水平下拒绝rho为零的原假设,表明Heckman选择模型和规模模型的干扰项具有显著相关性,即存在样本选择偏差问题,此时采用Heckman两阶段模型更合适。另外,从系数估计值来看,Heckman规模模型中农业劳动力转移变量的系数在1%水平下显著且影响方向为正,这表明农业劳动力转移有助于提高农地转出规模,并且在保持其他因素不变的条件下,农业劳动力转移比例每上升1个百分点,农地转出规模相应增大0.03个百分点。

六、结论与政策启示

本文基于大样本的微观农户调查数据,利用二分类Probit模型、Heckman两阶段模型以及倾向得分匹配法等计量工具,在引入农户风险偏好因素后系统估计农业劳动力转移对农地转出行为的影响效应,并且进一步对农户风险偏好情境的异质性以及农地转出规模的影响进行考察。本文研究得出以下三点主要结论。第一,总体上,农业劳动力转移显著提高农地转出行为的发生概率,并且该结果在参数模型和非参数模型环境下均显著,实证结果具有较高的稳健性。第二,农业劳动力转移对农地转出行为的影响具有明显的农户风险偏好异质性,其中风险厌恶型农户表现为显著的正向促进作用,但在风险偏好型农户中不显著。第三,农业劳动力转移有助于增大农地转出规模,表现为农业劳动力转移比例每上升1个百分点,农地转出面积相应提高0.03个百分点。

基于以上结论,本文提出如下政策启示。第一,利用农业劳动力转移的外部工具,推动农地流转市场发育。农地流转是实現农业规模化以及提高农业生产效率的一条有效路径,通过引导农业劳动力有序流动和稳定就业,借助其倒逼机制促进农地流转,形成充足的农地流转供给市场。第二,发挥村两委的组织协调作用,提高农地流转参与率。受个人风险偏好的影响,在相同的劳动力供给约束下,农户的农地流转参与行为与深度并不一致。对于无法充分自营而选择粗放经营甚至弃种撂荒的农户,应该由村两委承担协调和统筹责任。例如,可以采取村委会牵头“打包流转”的方法,形成“想转能转、需转尽转、转而有效”的农地流转新格局,提高农地流转参与率。第三,拓展城市产业发展空间,扩大劳动力转移规模。农业劳动力顺利转移依赖于城市的产业空间和容纳潜力,需要探索并构建“出得去”“容得下”“留得住”的体制机制,提高农业劳动力转移速度和质量,为农地流转以及农业规模化创造条件。

参考文献:

[1]DEININGER K,JIN S.The potential of land rental markets in the process of economic development: Evidence from China[J].Journal of Development Economics,2005,78(1):241-270.

[2]马丽娅,陈英,谢保鹏.农地流转的多维减贫效应——基于CFPS数据的实证分析[J].新疆农垦经济,2022,348(02):26-37.

[3]KUNG K.Off-Farm labor markets,and the emergence of land rental markets in rural China[J].Journal of Comparative Economics,2002,30(02):395-414.

[4]徐晶,张正峰.家庭务工对农户参与农地流转行为的影响[J].中国土地科学,2020,34(10):99-107.

[5]林善浪,王健,张锋.劳动力转移行为对土地流转意愿影响的实证研究[J].中国土地科学,2010,24(02):19-23.

[6]钱忠好.非农就业是否必然导致农地流转——基于家庭内部分工的理论分析及其对中国农户兼业化的解释[J].中国农村经济,2008(10):13-21.

[7]ZHOU X S,MA W L,RENWICK A.Off-farm work decisions of farm couples and land transfer choices in rural China[J].Applied Economics,2020,52(57): 6229-6247.

[8]SU B,LI Y H,LI L Q.How does nonfarm employment stability influence farmers farmland transfer decisions?implications for Chinas land use policy[J].Land Use Policy,2018,74:66-72.

[9]高杨,牛子恒.风险厌恶、信息获取能力与农户绿色防控技术采纳行为分析[J].中国农村经济,2019(08):109-127.

[10]俞海,黄季焜,SCOTT R.地权稳定性、土地流转与农地资源持续利用[J].经济研究,2003(09):82-91.

[11]林绚,罗必良.农户分化、禀赋效应与农地流转契约选择[J].新疆农垦经济,2021,339(05):1-16.

[12]FELLNER G,MACIEJOVSKY B.Risk attitude and market behavior:Evidence from experimental asset markets[J].Journal of Economic Psychology,2007,28(03):338-350.

[13]SAPELLI C,VIAL B.Self-selection and moral hazard in children health insurance[J].Journal of health economics,2003,22(03):459-476.

[14]徐志刚,宁可,钟甫宁,等.新农保与农地转出:制度性养老能替代土地养老吗?——基于家庭人口结构和流动性约束的视角[J].管理世界,2018,34(05):86-97.

[15]杨昭熙,杨钢桥.农地细碎化对农户农地流转决策的影响研究[J].中国土地科学,2017,31(04):33-42.

[16]李星光,刘军弟,霍学喜.关系网络能促进土地流转吗?——以1050户苹果种植户为例[J].中国土地科学,2016,30(12):45-53.

[17]何欣,蒋涛,郭良燕,等.中国农地流转市场的发展与农户流转农地行为研究——基于2013—2015年29省的农户调查数据[J].管理世界,2016(06):79-89.

[18]丰雷,胡依洁,蒋妍,等.中国农村土地转让权改革的深化与突破——基于2018年“千人百村”调查的分析和建议[J].中国农村经济,2020(12):2-21.

[19]王亚运,蔡银莺,朱兰兰.农业补贴政策的区域效应及影响因素分析——以湖北省武汉、荆门、黄冈等典型主体功能区为实证[J].华中农业大学学报(社会科学版),2017(01):8-15.

[20]缪书超,钱龙,宋亮.农业补贴与农村家庭非农创业——基于中国家庭金融调查(CHFS)数据的实证分析[J].农业经济问题,2021(03):62-74.

[21]胡新艳,朱文珏,刘凯.理性与关系:一个农地流转契约稳定性的理论分析框架[J].农村经济,2015(02):9-13.

[22]高延雷,张正岩,王志刚.农地转入、农户风险偏好与种植结构调整——基于CHFS微观数据的实证分析[J].农业技术经济,2021(08):66-80.

责任编辑:管仲

The Impact of Agricultural Labor Migration on Farmland Transfer

——A Study Based on the Risk Preference of Farmers

1Gao Yanlei 1Wang Xiudong 2Lin Longfei 3Tian Yuan

(1Institute of Agricultural Economy and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China;

2Hubei Rural Development Research Center, Changjiang University, Jingzhou 434023, Hubei, China;

3School of Finance, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu233030, Anhui, China )

Abstract: The impact of agricultural labor migration on farmland transfer has always been an important issue of academic concern, but the discussion of heterogeneity in the context of farmers risk preferences is still insufficient. Therefore, after introducing farmers risk preference factors, based on Chinas rural microeconomics data in 2019, the Probit model is used to empirically examine the impact of agricultural labor migration on farmland transfer. The results are as follows. The migration of agricultural labor significantly increases the probability of farmland transfer, and has obvious heterogeneity of farmers risk preference, which shows that risk-averse farmers tend to transfer their farmland when facing labor shortage, but the effect is not significant in the risk preference farmers group. In addition, the transfer of agricultural labor has a significant positive impact on the scale of agricultural land transfer. The article holds that attention should be paid to the situational dependence of farmers risk preferences on the impact of agricultural labor migration on farmland transfer, to clear the bottlenecks in agricultural land transfer, and to help achieve scale development of agriculture.

Key words: labor transfer; farmland transfer; risk preference; heterogeneity

[基金項目]国家自然科学基金面上项目(项目编号:71673274);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(项目编号:1610052022015)。

[作者简介]高延雷(1990-),男,山东乐陵人,博士,助理研究员,研究方向:土地经济、粮食安全和产业经济;通讯作者:林龙飞(1988-),男,内蒙古乌兰察布人,博士,副教授,硕士生导师,研究方向:农民市民化与新型城镇化。

①数据来源:中华人民共和国国家统计局.2020年农民工监测调查报告[R].http://www.gov.cn/shuju/2021-04/30/content_5604232.htm。

②数据来源:中华人民共和国国家统计局.第七次全国人口普查,http://www.stats.gov.cn/ztjc/zdtjgz/zgrkpc/dqcrkpc/ggl/202105/t20210519_1817700.html。

③数据来源:中华人民共和国国家统计局.2020年居民收入和消费支出情况[R].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202101/t20210118_1812425.html。

④计算方法:[y=0.0011×age2-0.1110×age],对[age]求一阶导数,并令其等于0。