合作生产赋能农村环境公共服务有效供给的机制探讨——基于四川省D镇巷道环境整治的案例研究

2023-10-11吴宝家唐银彬

吴宝家,唐银彬

合作生产赋能农村环境公共服务有效供给的机制探讨——基于四川省D镇巷道环境整治的案例研究

吴宝家1,唐银彬2*

(1.四川大学 公共管理学院,四川 成都 610065;2.中山大学 政治与公共事务管理学院,广东 广州 510006)

农村环境公共服务有效供给是实现乡村生态振兴、推进共同富裕进程的基础。实践中农村环境公共服务供给面临着“国家悖论”下可及性短缺、内生性微弱、持续性不足等多重有效性困境,亟需“国家-社会”共同在场的机制创新以应对。通过对D镇实践的个案分析,发现作为赋能型供给工具的合作生产成功实现了对巷道环境的“良善治理”。其机制展现为:利用合作决议构建基于共识的供给价值场域,在推动纵向与横向价值关系整合与责任关联的基础上,激活主体参与供给的内生性动力;通过合作交付对服务资源开展结构化、捆绑利用和信息共享,实现资源有序编排格局,从而提升服务供给的可及性;通过合作管理创设“治理剧场”,将合作供给行为延伸至日常生活,实现服务供给成果的可持续性治理。研究启发实践应强化组织引导和行为助推,加强资源赋能与协作交付,推动制度嵌入与惯习塑造,从而实现农村环境公共服务有效供给。

合作生产;农村环境公共服务;赋能型供给;人居环境整治;乡村振兴

一、问题提出

农村环境整治是全面实施乡村振兴战略的重要环节,也是推进城乡基本公共服务均等化的重点内容。但是在过去的一段时期内,传统的发展导向驱动农村公共资源更多地投入到农田水利、道路建设,导致农村环境设施和服务的供给不足[1]。农村环境治理缺位与农民物质文化生活需求发展的不协调问题日益突出,对环境“脏、乱、差”现象的整治逐渐成为农村工作的一项显性议题。2018年,由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《农村人居环境整治三年行动方案》提出,改善农村人居环境是乡村振兴的重要内容,整治行动的主攻方向定位于农村垃圾、污水治理和村容村貌提升,同时强调行动主体的复合属性与行动资源的多维支持。2022年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出,将“接续实施农村人居环境整治提升五年行动”,以战略高度再次确定了该举措的治理价值。

环境是典型的公共服务,整治农村环境本质上是在回应农村环境公共服务供给有效问题。税费改革后,我国农村公共品形成了两条鲜明的供给路径。一是国家主导路径。农村公共服务被国家财政吸纳为“制度内”供给品,并经由项目制等技术手段具体展开。这种“自上而下”的资源输入虽然缓解了农村公共服务资金来源的紧张,但面对微观的村庄时,却因无法消解内部利益冲突等复杂性成本而造成了供给的“最后一公里”困境[2]。二是自主合作路径。该路径试图通过村庄共同体“一事一议”的制度构设缓解公共服务供给不足的压力,在运行中却常遭遇激励有限、协商成本过高、执行乏力等问题,最终仍需国家返场成为服务供给的实际承担者。这样冲突的二元框架造就了农村公共服务供给的“国家悖论”,即农村公共服务离不开国家的财政支持与积极引导,但公权力的介入和干预又会抑制乡村社会的主体性,甚至会造成破坏性后果[3],因此农村公共服务需要能够容纳“国家-社会(村民)”共同在场的供给工具。

“国家-社会”共同在场的理论预设同公共服务“合作生产”(co-production)的基本理念不谋而合。“合作生产”由Ostrom于上世纪70年代提出,经Alford、Bovaird和Osborne等人的推进,逐渐形成了相对稳定的概念内核,即“由常规生产者(政府)与消费生产者(公民)合作提供公共服务,从而提升服务效率和质量的一种供给模式”[4]。D镇巷道环境整治的案例经验表明,合作生产工具显著地提升了农村环境公共服务的供给水平,实现了人居环境的“良善治理”。那么合作生产是如何通过其独特的机制设计跨越服务供给的二元框架,破解农村环境公共服务供给有效性困境的?本研究试图借助案例剖析的方式回答上述问题。

二、文献回顾与分析框架

(一)文献回顾:农村环境公共服务供给的有效性困境

梳理相关文献发现,在国家主导和村庄自足的二元供给框架下,农村环境公共服务面临着有效供给的三重困境:

首先,可及性短缺。一方面,农村环境公共服务的可获得性和匹配性较低。这既体现为资源投入总量少造成的环境服务数量上的不足[5],又体现为服务项目与村民需求的价值标准、成本考量、空间安排上错位[6]所导致的供给适配度低。可及性困境源自农村人居环境作为公共服务受到决策议题关注的时间不长,短期内资源投入相对有限,并未满足我国广袤农村地区的环境服务需求[7]。更重要的是,环境服务的供给方式仍以项目制为主,其始终都会面对以村组为单位的需求主体内部的特殊问题,而这些复杂的利益纠缠在项目下沉时却不能得到有效的前馈控制。村民的环境需求偏好无法被项目统筹接纳,“最后一公里”的问题便始终存在。另一方面,农村环境公共服务的可接近性较弱。除去因财政、政绩、关系等要素造成村际的项目资源不平等外[8],村庄内部的环境公共服务也表现出均等化的不足。相较于标准化程度高、普惠性的公共服务,环境公共设施和服务因为空间因素和生产特征使得村民难以均匀受益,导致村庄内部矛盾频发[9]。

其次,内生性微弱。农村环境公共服务需要共同建设和维护,但村民参与供给的内生意愿和行为都较为微弱,“干部干,农户看”的现象十分突出[10]。这是因为,第一,环境公共服务具备的公有产权属性和强大的正外部性,使得单一个体供给所产生的生态效益和社会效益必然外溢,村民倾向于“搭便车”享受相应的溢出福利,付出与收益的不对等弱化了村民参与供给的意愿。第二,传统村庄环境公共服务依靠共同体内部规制实现自足自管。当前农村原子化、自治力量式微、村规民约等非正式制度的约束力下降,村民是否参与服务不再与道德、经济的激励挂钩,环境服务供给的社会基础正在逐步丧失。第三,诸多微观因素同样会塑造村民参与环境公共服务供给的内在动机,如环境意识、村庄民主程度、参与的激励结构、已有公共服务配置的公平性等[11]。因此,村庄环境的复杂往往抑制了村民参与环境公共服务供给的内生动力,共识性的集体行动更难达成。

最后,持续性不足。农村环境公共服务供给存在项目效益、治理效果持续性不足的困境,集体行动易“滑坡”再次走向公地悲剧。需要长期管护的人居环境必须以有效的可持续治理机制才能稳固集体行动的成果。现实中,国家主导的示范项目向村庄落地时,资金更多地涌入服务设施建设[12]。而后的维护管理重任则落在村集体肩头,但多数村集体经济收入很难负担公共区域环境与设施日常维护开支,所以村庄往往会选择采用申请专项资金等形式向上转嫁成本[13]。由于无法得到有效回应,人居环境整治便只能步入“项目资金耗尽就意味着服务供给结束”[14]的窘境。同时,环境公共服务的项目供给虽然改进了生活环境质量,但大多没有与村民的核心收益建立关联转化机制。且短暂的整治无法改变村民以经济性、便利性为导向的生活惯习和环境意识。这都导致项目结束后村民基本没有动力参与维护公共环境。

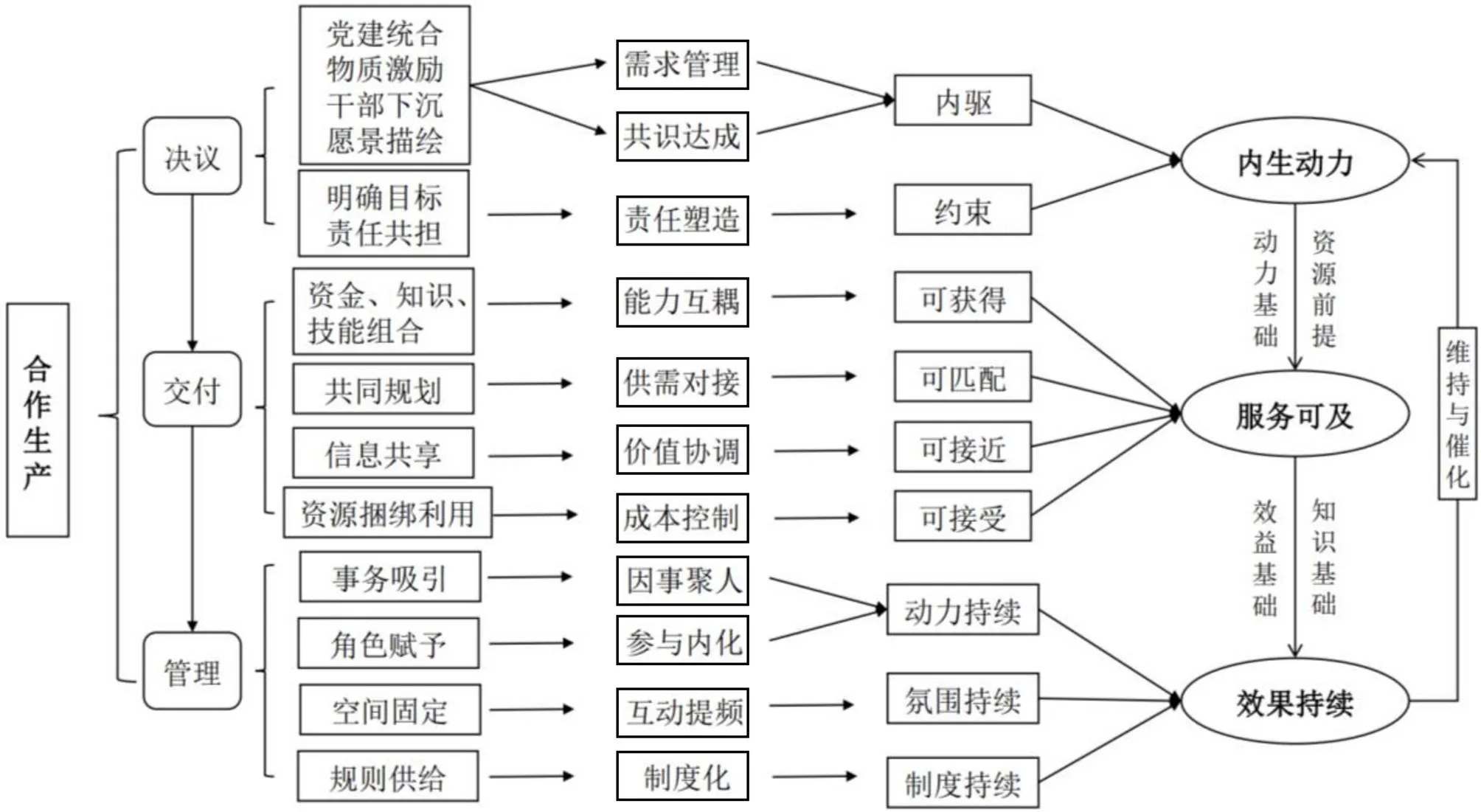

(二)分析框架:作为赋能型供给工具的合作生产过程

在公共服务提供和生产相分离的理论背景下,合作生产的提出为破解公共服务供给的棘手问题提供了鲜明有效的思路。比较而言,公共服务混合供给中政府仍扮演绝对主导者的角色,集服务规模、方式、次序决策、资金筹措和监管责任于一身,并未改变公民被动接受、服务供需错位的根本问题[15]。而作为政府与服务对象直接合作的供给工具,合作生产不仅通过官僚下沉化解了服务需求识别模糊的尴尬,而且也利用服务对象的实质性资源贡献扩大了供给规模和民主性。最重要的是基于生产过程中“结构-行为”要素网络的构建[16],确保国家-社会的共同在场增强了社会内部、政社之间的互信与合作,形成个人福利与社会效益同步扩大的格局。同时,合作生产价值的发挥既是结构性的[17],也是过程性的。有学者基于价值共创过程,将合作生产拆解为价值感知、创造和确认三个价值发挥阶段[18]。本文基于服务管理过程,选择了合作生产概念子集的合作决议、交付与管理来呈现案例中的具体机制,形成了如图1所示的分析框架。

图1 合作生产回应农村环境公共服务供给有效性困境的分析框架

合作决议(co-commissioning)指政府与服务对象共同确定所需公共服务的优先次序、目标成果和行为责任的基本战略,其核心是通过联合分析共享决策权力,推进价值耦合[19]。围绕这一核心,农村环境公共服务的合作决议首先需要通过平衡、整合私人价值与公共价值开展合作动员[20],引召农民进入供给场域,回应共识搭建的问题。其次是与农民共同对需求信息、资源状况、生产条件等服务供给的前置要素展开战略分析,保证合作决议的科学合理。最后是明确环境服务供给中的行动目标、主体承担者及其权责等规划问题,推动农民的环境需求与规划设计精准对接。

合作交付(co-delivery)是合作生产最本质的内容,指政府与服务对象以提高质量和效率为中心,共同付出资金、时间、技术、精力等资源,对具体服务的生产过程[21]。合作交付的重点在于提升整体性服务能力,最终将服务有效递送给消费对象。农村环境公共服务的合作交付一方面需要在价值目标共享基础上开展资源吸纳,弥补资源缺陷,合理配置服务资源,从而提高服务生产效率[22]。另一方面需基于对合作信息的沟通,保证服务资源使用的公正透明,以此增进政社和社群互信,稳固合作的权力网络和社会关系支持,从而有效协调服务生产过程中的价值冲突。

合作管理(co-management)指政府与服务对象共同管理公共服务生产过程、项目和设施[23]。合作管理关注对服务生产秩序和结果的维护,是维系公共服务供给持续性的重要工具。这一角度下,农村环境公共服务的合作管理将目标瞄向建立整体性的管理运作机制。一是厘清事务,即明确梳理出包含环境服务生产秩序和结果的具体工作任务。二是进行组织缔造和规范设立,即同服务提供者共同建立组织系统,并拟定服务生产管理的规则和制度框架。

三、案例分析:合作生产视角中D镇巷道环境整治的“蝶变”

基于回答“怎么样”和“为什么”的研究问题定位,本文在充分获取研究资料的条件下,选择四川省彭州市(成都市代管)D镇GK社区H街①的巷道改造作为典型个案,剖析实践中合作生产运作的具体机理,从而在与相关理论的对话中,形成具有外推性质的结论,优化合作生产价值创造的认知图式[24]。2019年9月至2022年5月,课题组进入H街展开多次调研,曾集中驻点6个月观察并参与巷道环境整治的过程,综合采用半结构化访谈、参与式观察、问卷调查、政府文件档案等多种资料收集法,深度访谈D镇党委书记、镇长、镇政府工作人员、乡村规划师、村(社区)两委成员、村(社区)自组织“三共委员会”成员、村民,通过三角测量的方法获得了效度较高的大量一手资料。

(一)巷道环境治理困境与消极集体行动

2008年地震后,自上而下供给方式的有效性短缺和持续性不足与原子化农民理性行动共同导致了H街的公共环境问题日益严峻:一是巷道公共环境不断恶化。一方面公共空间失序化,街面遮雨棚无序延伸、线路私搭乱接、绿道棚屋私建以及房屋脱漆掉瓦,使得H街公共空间日益逼仄危险;另一方面公共卫生问题突出,改造后排水沟淤泥堆积,居民无序倾倒垃圾废水使得H街长年臭气熏天。二是居民主体性丧失。由于D镇政府与社区长年采取公共服务资金兜底居民公共事务,加之人口流出,空心化严重,内部缺乏自组织,导致H街居民难以有效参与公共治理。同时,居民也将H街公共环境问题归咎于政府的震后改造,规避个体责任。三是巷道环境治理难以持续,各方难以形成合力。搬迁工作牵制了D镇政府的治理注意力,缺乏必要资源的GK社区难以对H街进行彻底治理,只能短时间内“运动式”地整饬街面卫生,居民心中怨气持续累积,占用公共空间、破坏公共环境行为难以遏制。乃至于部分感到“被忽视”的居民转化为专与政府唱反调的“消极分子”,干群对立氛围不断发酵。D镇政府意识到,要解决H街环境治理难题就必须突破固有供给模式,寻找共同合作的新道路。

(二)基于合作决议的价值场域重构

对立的政社关系、涣散的公共精神和松散的链接机制使得H街环境治理的价值场域充斥着矛盾和张力,巷道环境的合作治理难以启动。这一局面在2018年迎来了转机。2018年H街被成都市列为最差街道,D镇以此为契机,通过识别偏好、整合需求、责任塑造,凝聚起合作生产的主体共识,重构了巷道环境治理的价值场域。

1.横纵双重整合:凝聚环境整治共识

共识是公共价值初显的具象化表达,也是合作开展的先决条件,其建立在对多元价值偏好的识别与整合基础上。政府与社区通过纵向与横向的整合凝聚起共识:一是组织系统内部的纵向整合。2018年上半年H街因“脏乱差”被评选为最差街道,D镇政府与GK社区面临着“摘帽”的刚性压力。与此同时,成都市“城乡社区发展治理委员会(社治委)”的成立释放了鼓励“居民参与合作共治”的信号。D镇党委书记Y敏锐地意识到了整体治理氛围的转变,主动带头探访H街摸清居民的实际诉求,通过党建统合的方式与乡镇相关干部和社区书记反复交心谈话,激活其党员觉悟,改变其消极回应的惯性思维。同时,积极向上争取专项资金,并以任务发包激励干部承担巷道环境治理责任。二是凝结居民共识的横向整合。面对H街由于环境问题带来的“干群对立”氛围,D镇一方面通过干部下沉的方式,前往群众中间做工作,积极回应与群众利益密切的相关问题,宣传改造理念,并且动员党员和积极分子力量,让群众教育群众,转化消极分子,从而获得全体居民的支持。如,在Y书记的亲自沟通下,曾反复组织居民上访的X大爷不仅认可了政府的改造思路,还积极参与H街整治,成为群众的带头人。另一方面则是通过描绘治理愿景,以租金收入提升等即期回报刺激居民的参与积极性,以持续的宣传巩固居民的改造信心。

2.责任网络缔结:确定环境整治模式

合作共识达成后的关键就在于如何达成合作方案:一方面川西地区独特的坝坝会为干部与居民共同商议H街改造提供了公共议事平台。在面对面的公共空间中,各方利益需求得以充分表达,内部分歧得以统一,居民从H街改造的需求者转变为设计者,“为民作主”变成了“由民作主”。通过三次坝坝会,居民很快地就H街的房屋外立面改造、污水管网改造、公共空间的打造达成了一致目标。另一方面居民内部产生的共建委员会为政府、社区和居民开展上下互动提供了枢纽:一是共建委员会将松散的居民组织起来,依据“谁受益、谁出钱、谁管理”的原则组织筹资,明确居民公共义务;二是通过共建委员会,政府、社区与居民厘清了H街改造责任,赋能于H街居民。居民信任、社区赋权的共建委员会负责起了具体的整治事宜的分工,社区则负责引导H街改造方向,政府统筹输入的外部资源。三方通过签订责任书的形式“分清责任、滴水为界、相向而行”,强调了居民的主体地位,明确了居民的公共责任。

(三)基于合作交付的服务资源编排

资源依存与整合是一切协作关系的核心。合作生产成立的理论预设是任何一方都不具备完成共同目标所需的全部资源,因此需要开展有效的资源行动以解决共同的问题。在D镇对H街的整治中,合作交付与递送环境公共服务实际上是以资源为核心实施的一系列编排行动。

1.资源结构化:搭建资源组合,实现能力互耦

隐匿在各主体手中的物质、知识与技能一同构成公共服务合作生产的资源基础[25],而只有在吸纳、积累价值资源并剥离无用资源的前提下,实现资源结构化才能推进主体能力互补。在H街环境整治的工作中,政府、社区和居民发挥各自优势,积极识别挖掘各类资源、搭建资源组合,从而满足需求。在物质资源的统筹中,D镇政府先后向上级部门争取到“最差街道”改造资金25万元;社区利用自身在地优势向驻地单位积极动员筹资;居民在共建委员会的号召下,达成了筹资改造H街的决议,先后两次筹得资金5万元,同时也投入大量私人资源,如贡献自家花草用于装点街面,主动退距或无偿提供公共用地等。在知识与技能资源的统筹中,政府为H街引入专业力量——乡村规划师,向H街整治提供智力支持。社区干部一方面发挥引导作用,全程在场协助共建委员会开展工作,为居民答疑解惑,另一方面利用熟知政策规定的优势,负责合规性程序工作。H街居民投工投劳,力所能及地减少外包成本,并将非正式的生活意识注入环境整治的整体设计中,积极与乡村规划师共同规划,将专业知识和本土知识结合起来使整治兼具“美观”与“宜居”的特质。

2.信息共享:协调价值冲突,稳固合作网络

为规避合作交付过程中的逆向选择与道德风险,D镇联合H街居民构建起关于资源流动和使用的信息共享机制,这一举措通过强化合作成员间的认同与互信,有效协调了合作交付中的价值冲突。在改造过程中,H街第一次建立起了微信群,项目规划、申报、实施等环节的信息实时共享,环境整治的话题热度持续保持。同时,财务管理公示制度的制定使得居民对于H街整治过程实现了全透明监督。正是由于这种全过程的参与透明,居民识别和了解到改造的财务成本,逐步消除了长期以来对社区干部“贪腐”的误会。主体间的信息共享使合作的关系纽带愈加坚韧,因此在面对交付中的冲突时,各方表现出行动的高度一致性。如在风雨廊建设中,个别居民试图扩宽屋檐的行动遭遇了来自其他生产者的自发抵制,在X大爷的领头下该户居民的超宽部分被居民锯除。稳固合作网络的积极支持,使环境整治期间未出现一户钉子户和一起阻碍正常施工的事件。

3.捆绑利用:转化资源形态,提升交付效能

在结构化基础上,D镇依靠对组织人员的编排和闲置资源转化实现了资源的捆绑利用,精准利用特定资源,提升了交付效率,H街居民对环境整治的获得感、幸福感和满意度均得到显著提升。一是组织人员编排。一方面,以共建委员会和党员志愿队为中心,逐步形成了“积极分子(共建委员会成员与部分党员)+次积极分子(其余党员与部分积极群众)+普通居民”的圈层配置模式。其中,积极分子主要起到召集和协调作用,次积极分子起到响应作用,从而带领全体居民共同参与H街整治行动。另一方面,根据居民自身禀赋将其合理分配到整治的具体事务中。如有充足时间和精力的退休老人X大爷负责协调监督工程,个人信息网络发达的L店主承担起介绍施工队和商家信息的责任,具有特长技术的M匠人提供雕刻等技术服务。二是闲置资源转化与过程控制。D镇对闲置资源的再利用提升了合作交付效率。如,利用居民无偿捐出的废弃房屋改建公共厕所,满足了长期以来的卫生需求;利用争议土地修建停车场,解决了停车难与乱停车的问题。而资源利用的过程控制在保证服务质量的基础上有效降低了资源使用成本。如,在立柱和风雨廊的改造项目竞标中,共建委员会与居民反复比对,寻找到性价比最高的供应商;在街面砖石铺设过程中,共建委员会成员全过程监督,确保改造原材料质量得到保证。

(四)基于合作管理的治理剧场构设

尽管在合作委托与合作交付中,H街环境顺利完成了“从最差到最美的蝶变”。但后续维护仍存在着与项目供给类似的低持续性隐患。D镇政府与GK社区“趁热打铁”地以合作管理的方式构设治理剧场[26],提升环境服务供给的社会再生产能力,从而巩固和提升整治效果。

1.制造公共事务:营造“核心场景”,持续捕获注意力

合作关系与治理事务通常相互依存,事务的终结极有可能导致公共环境再次走向公地悲剧。因此,持续制造公共事务是稳固居民注意力的基础。改造结束后,在D镇政府的引导下,H街生产出一系列维护公共环境的“治理型”事务,如街面花草管理、引水渠的每日放水工作以及街面的卫生秩序维持等。通过坝坝会商议,居民主动认领事务,使公共环境维持实现了内部自治自管。此外,“社群型”公共事务以柔性聚合的方式强化了合作网络的联结。如定期开展的坝坝舞、邻里冷餐会等事务有效改善了H街邻里关系,巩固居民内部的共同体共识,居民逐渐将H街环境合作管理的责任转化为自身的内在义务。

2.巩固公共身份:内化“公共角色”,稳定吸纳参与

改造完成后,逐渐消失的集体氛围极易使得居民的经济理性再次压倒公共理性,退出合作生产以再次搭便车,因而以公共身份消解部分私人价值导向动机,以维护H街居民的集体理性与利益:一方面,缔造自治组织,扩大参与规模。针对H街的环境管护和产业发展,GK社区助推H街居民设置并选举出共治委员会和共营委员会。组织类型的增多扩大了居民参与的异质性,任何居民都能在组织中找到属于自己的“角色”,而公共身份的获得进一步强化了合作管理的关系网络。另一方面,通过选择性激励的手段,不断创造居民的身份标签。如,社区赋予管理花草、放水的积极分子“花司令”“水司令”的称号。这种独特符号将具体事务与个体责任关联起来,在明确治理责任的同时,也使得个体受到相应的精神激励,强化了自身的制度记忆。部分表现突出的积极分子还被授予优秀共产党员、道德之星等荣誉,受邀至其他村社宣传经验,这使得他们在合作管理中获得互动情感满足的同时还实现了自我价值。公共身份的巩固成为其持续参与H街治理的精神动力。

3.建设公共空间:打造“互动舞台”,营造共治氛围

公共空间会诱发个体社会交往的潜在需求[27],而有限的物理空间也使面对面的直接协商形式成为可能。D镇对H街整治成果的合作管理依托半正式的公共空间展开。在Y书记的建议下,居民主动捐出一间空置房屋作为H街堂屋②,由居民捐赠的百余件物品布置打造而成。堂屋在合作管理中起到“互动舞台”的作用:一方面,堂屋成为自治组织内部议事和居民坝坝会开展的固定决策空间,在此进行的共同决策具有全体居民认可的合法效力,另一方面,堂屋是一个公共活动空间,作为H街的公共客厅,居民聊天、邻里调解、冷餐会、节日庆祝等公共活动均在此举行。以堂屋为代表的象征性空间符号成为居民在合作管理中追寻认同和归属的重要阵地,原本的物理公共空间也逐渐凸显出承载H街居民公共生活的公共领域特质。

4.供给公共规则:明确“制度脚本”,保障长效治理

合作管理需要界域框架和行动依据,而依据有效的前提是与地方性规则相啮合,因此合作管理中公共规则的制定无法采纳自上而下的供给路径。一方面,政府、社区和居民持续巩固具有本土性的合作规则,总结环境整治过程中形成的“居民自主决策”“公私责任明晰”的合作生产经验提炼出长效性的工作机制。另一方面,在D镇政府权能归位的基础上,以引导和助推的形式推动居民讨论,形成关于H街的环境治理的公共规范,如共同出力、共同维护、热情对待外来游客等公约,以文本的形式将H街居民义务与责任固定下来,保证H街公共环境治理的长期有序。基于认同、理解和信任的内生规则供给不仅使合作管理具备了行动规范,更赋予了后续环境维护丰富的再生产能力。

四、合作生产赋能农村环境公共服务有效供给的机制探讨

在政府、社区和居民的合作生产中,H街不仅完成了从最差街道到最美街道的改造,也实现了人居环境的长期有效治理。此模式中,合作生产的各方都达成了自身核心利益的诉求:于政府而言,其“花小钱办大事”,顺利完成整治任务,并争取到了上级荣誉;于社区而言,回应了居民的长期诉求,改善了长期存在矛盾的“干群关系”,获得了居民的真正认同;于居民而言,环境的改善直接带来了生活质量的提升,同时H街原本的资源禀赋得以发挥,改造后H街每逢假日游人如织,开铺率从15%提升至50%,居民房价和收入普遍上溢。

正是借助合作生产这一供给工具,基层政权以助推引导、下沉做工作的形式积极开展需求管理,塑造共同体意识,从而将权威性资源和配置性资源嵌入生产过程,实现对农村环境公共服务供给的赋能。社会主体则通过决议商定、配置性资源的编排和具体服务内容生产获取更充分的话语权力,实现对基层政权的利益嵌入和反向赋能。在国家权能归位与社会有序进场的合作生产局面下,环境公共服务的供给有效性得以提升,其具体实现机制如图2所示:

图2 合作生产赋能农村环境公共服务有效供给的机制

(一)内生性激发机制

面对农村环境公共服务内生供给动力不足的问题,合作生产通过合作决议将科层力量与居民愿景整合,以责任网络的缔结重建了服务供给的价值场域,极大提升了服务供给的内生性动力。一方面,开展积极内部治理,整合组织行动力量。既借助党建统合的方式激发镇村干部干事的政治觉悟,又利用专项资金提升项目实施的自控权力和激励水准,弥合利益分裂,从而引导服务提供者将注意力向“下”聚焦,从“悬浮”回归到现实。另一方面,通过镇村两级干部下沉和社区精英的群众工作开展需求管理,力求清晰地描绘出居民对于环境公共服务的需求画像。同时进行利益关联转化的愿景描绘和即期回报激励设计,实现对于“政府-居民-代理生产者”的激励相容,从而推动居民有意愿参与具体的合作交付行动。再一方面,在塑造整治环境的共识基础上,通过责任的确立形成推进合作生产的外部约束机制,并以组织化的网络形式将这一约束固定下来,最终保证参与合作生产的任何一方都能够基于自愿原则实现对服务供给的实质性资源交付。

(二)可及性提升机制

合作交付围绕服务供给中的资源配置运用,开展资源结构化、共同规划、信息共享和资源捆绑利用等行动,提升了农村环境公共服务可及性。一是针对主体资源互赖关系,分别开展资金争取、专业支持应援和技能贡献等资源汲取行为,构建了“物质-知识-技能”资源组合,提升了人居环境整治的基础资源保障,从而推动环境公共服务可获得性的提高。二是在合作递送服务过程中,依据专业知识和本土知识共同规划、设计服务内容,反复推敲整治方案,使服务供给与居民需求逐步实现精准对接,促进了农村环境公共服务可匹配性的提升。三是通过信息公开共享,消解居民对服务资源使用的疑虑,保证资源配置透明公正,从而减轻由于信息不对称带来的逆向选择风险,使参与者都能平等地享受服务成果,提高农村环境公共服务的可接近性。四是对有限资源的捆绑利用。一方面开展层次有序的人力编排,在实现参与群体再组织化的同时节约了人力成本。另一方面,推进闲置资源的利用和转化,并强化村庄内部对环境整治的过程监督和成本控制,从而强化了农村环境公共服务的经济可接受性。

(三)持续性塑造机制

合作管理以制度化的形式将共同供给行为延伸至日常治理,突破了项目制供给短期性和阶段化特点,为农村环境公共服务供给塑造了可持续性。一是动力持续。即通过制造治理型和社群型公共事务的形式“因事聚人”,不断捕获居民的注意力。既有助于规避“因闲生事”,又能进一步“以事生义”,凝结村社内部共识,创造并积累社会资本,为持续性治理活动提供更坚实的社会动力基础。同时,利用组织拓展和选择性激励手段赋予居民新的身份符号,满足其自我价值的实现需求,从而内化其作为合作生产者的公共角色,巩固个体持续参与的精神动力。二是氛围持续。即以参与空间的相对固定营造参与氛围,通过治理型和社群型事务的嵌入强化参与空间的“公共领域”属性。这既能够诱发更多的社会交往需求,提升居民参与互动的频率,又强化了该空间内部行为的正当性和权威性,使环境公共服务供给的公共决议具有合法效力。三是制度持续。即通过共议将实践经验抽象化为基于认同的内生性公共规则,并以共治的组织形式推行这套公共规则落地,使得环境公共服务供给之后的治理问题具有制度规范作为可持续的保障。

(四)机制的耦合循环结构

合作生产赋能农村环境公共服务有效供给的三个机制并不孤立存在,其内在逻辑相互耦合,且形成了一个持续循环的互动结构。其中,内生性激发机制通过价值场域重构的“还权性”举措,为环境服务合作交付塑造了行动方向和动力基础,保障了交付过程拥有动员组织与社群资源的基本能力。政府和社区借助对于授权环境中核心主体的争取,不仅为巷道环境整治积累了大量资金和人力资源,而且也获得了丰富的知识技能和心理支持资源。因此,内生性的激发是可及性提升的前提条件;可及性提升机制基于服务资源编排的“赋能性”过程,将资源转化为可接近的服务内容,强化了农民对服务使用价值的感知,由此开启了对维系这一生产结果的合作管理历程。政府和社区抓住了服务效果感知最强,环境整治热情达到高潮的有利时机,通过对经验的提炼,生产出地方性公共规则和治理知识以塑造农民环境治理习惯与意识。因此,可及性的提升是塑造持续性的效益与知识基础;持续性塑造机制则依托治理剧场构设的“归位性”举措,以柔性助推的方式一方面强化了农民在环境公共服务供给中的主体性地位,另一方面巩固了农民参与的互动机制,营造浓重的共治氛围,帮助乡村共同体创造并积累内部治理的社会资本。主体性意识和社会资本成为延续农民参与环境服务合作生产内生性动力的“维持器”,也是开启下一阶段合作生产的“催化剂”。

五、政策启示与建议

合作生产赋能农村环境公共服务有效供给的根本经验在于,以国家和村民的共同在场构建了村庄公共事物治理的“内生动力-服务可及-效果持续”机制的循环互动结构。这启示相关政策继续围绕动力、效能和制度三个方面,强化组织引导和行为助推,加强资源赋能与协作交付,推动制度嵌入与惯习塑造。

(一)组织引导与行为助推:触发环境服务供给的社会动力

农村环境公共服务供给的有效性最终取决于农民对服务内容使用价值的感知和评价,这必然要求农民作为主体参与到环境公共服务的合作生产中。而政府直接介入和行政化推进农村环境公共服务供给的结构惯性会极大程度抑制农民参与。因此,政府应摒弃“包揽”思维,强化组织柔性引导和行为助推,通过调节农民的决策框架进而预测性地改变农民参与意愿和行为[28],以此形成广泛社会动员。利用助推中的凸显效应,组织可以将环境公共服务供给问题形塑成村治议题,把关键信息带入村治议程进行宣传,从而吸引农民分配给生产生活事项的注意力,引发环境公共服务合作生产;结合助推中的触动效应,政府应厘清环境公共服务供给困难的关键堵点,深挖农民对于环境公共服务的功能性与情感性需求,并以此向公共生活归因,触发农民对个体生活与公共生活联结的内在思考,激活其积极参与的精神动力;借助助推的承诺效应,将村庄集体行动转化为个体责任承诺,以村民自我承诺形成压力机制,从而兑现参与环境公共服务供给合作生产的意愿。

(二)资源赋能与协作交付:提高环境服务供给的产出效能

农村环境公共服务有效供给仍依赖大量的财政注入,但政府向农村的“输血”过程要突破“资源基础决定论”的狭义观念,应更加重视高效管理资源的行动赋能过程[29]。这要求,一方面,应继续强化并优化政府对农村环境公共服务的资源投入,形成对服务供给的兜底性保障,利用财政资源首先解决村庄内部群众最为急迫的公共环境问题,以此获得进一步资源动员的社会基础。另一方面,以政府资源为杠杆撬动社会资源,通过招投标引入专业化市场服务组织,发挥其专业技术优势,有效挖掘和编排在地资源,推动形成环境公共服务供给中“政府资源-专业资源-在地资源”的良性互动。同时,在资源撬动与赋能的基础上,推动农民广泛参与协作交付过程,构建多层次的合作结构。在合作交付中遵循“人尽其才”的原则,分层次对参与选择进行设计,引导农民在环境服务供给中找到个人的价值定位,如发挥党员和积极分子的示范带动作用、村庄特殊技能者的技术经验作用等,最终将地方性知识优势和组织优势转化为服务产出的效能。

(三)制度嵌入与惯习塑造:完成环境服务供给的现代转型

农村环境公共服务有效供给不仅关乎生态与卫生环境治理,而且涉及深层次的乡村生活现代化转型,服务供给的最终目标在于重构农民的生活秩序和农村治理的公共秩序[30]。这需要,一方面,完善农村环境治理的正式制度建设,保障环境服务供给决策中农民的实质参与,推进环境服务供给流程的信息公开,优化环境服务供给的检查考核机制,规范多元主体参与供给的民主协商程序,最终实现环境治理目标和标准规范的嵌入。另一方面,以非正式制度建设为补充,将“德治”理念与农村环境治理的政策目标相结合。引导村庄建立基于认同的村规民约,推进农村环境公共服务供给规则化。同时发挥乡土文化的感召与教化作用,形成农民对村庄环境管护的内在认同。如设置环境服务供给中特定身份标识,以乡贤示范引导身边农民接纳新的卫生习惯;营造参与环境治理的道德氛围,以典型通报等手段形成农民参与环境服务供给的软约束机制等。最终引领农民生活观念变革和惯习再塑造,由此借助环境公共服务供给的现代化撬动村庄生活治理的现代化。

① D镇下辖10个村(社区),户籍人口约3.2万人,农业人口约占总人口80%。H街作为D镇集贸点,地理位置优越,西侧为旅游主干道,东侧为沿河绿道,全长583米,共有183户居民。2018年H街因公共环境恶劣成为成都市最差街道,经过政府、社区和居民的合作生产,H街改造得以在3个月完成,被评为2019年成都市最美街道。

②“堂屋”是川西坝子民居中举行家庭祭祀、安排重大礼仪和待客的场所,对于当地居民而言具有公共权威和公共决策的象征意义。

[1] 李冬青,侯玲玲,闵师,等.农村人居环境整治效果评估——基于全国7省农户面板数据的实证研究[J].管理世界,2021,37(10):182-195+249.

[2] 桂华.项目制与农村公共品供给体制分析——以农地整治为例[J].政治学研究,2014(4):50-62.

[3] 林雪霏,周治强.村庄公共品的“赋能式供给”及其制度嵌入——以两村用水户协会运行为例[J].公共管理学报,2022,19(1):134-145+175.

[4] OSTROM E.Crossing the great divide:Coproduc- tion,synergy,and development[J].World Development,1996,24(6):1073-1087.

[5] 于法稳.乡村振兴战略下农村人居环境整治[J].中国特色社会主义研究,2019,10(2):80-85.

[6] 韩玉祥.乡村振兴战略下农村基层治理新困境及其突围——以农村人居环境整治为例[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2021,38(2):48-56.

[7] 于法稳,侯效敏,郝信波.新时代农村人居环境整治的现状与对策[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2018,51(3):64-68+159.

[8] 耿羽.“输入式供给”:当前农村公共物品的运作模式[J].经济与管理研究,2011,32(12):39-47.

[9] 汪吉庶,张汉.农村公共物品供给的议程困境及其应对——以浙江甬村为案例的小集体分成付费制度研究[J].公共管理学报,2014,11(4):49-60+141.

[10] 张博,梅莹莹.全面推进乡村振兴视域下的农村生态环境治理:政策演进与路径选择[J].南京农业大学学报(社会科学版),2023,23(2):112-120.

[11] 黄云凌.农村人居环境整治中的村民参与度研究——基于社区能力视角[J].农村经济,2020(9):123-129.

[12] 林万龙.中国农村公共服务供求的结构性失衡:表现及成因[J].管理世界,2007(9):62-68.

[13] 石欣欣,胡纹,孙远赫.可持续的乡村建设与村庄公共品供给——困境、原因与制度优化[J].城市规划,2021,45(10):45-58.

[14] 胡晓映.制度变迁视角下农村公共品供给的实践困境、内在机制及其出路[J].农村经济,2022(11):96-104.

[15] JO S,NABATCHI T.Getting back to basics:Advancing the study and practice of coproduction[J]. International Journal of Public Administration,2016,39(13):1101-1108.

[16] 杨宝,李秋月.社会服务的合作生产:基本框架与实践类型——基于多案例的比较研究[J].学习与实践,2017(11):98-105.

[17] 定明捷,曾祯.复杂适应系统视角下的社区公共服务价值共创:一个分析框架[J].公共管理与政策评论,2021,10(6):124-138.

[18] 王学军.价值共创:公共服务合作生产的新趋势[J].上海行政学院学报,2020,21(1):23-32.

[19] LOEFFLER E,BOVAIRD T.Co-commissioning of public services and outcomes in the UK:Bringing co-production into the strategic commissioning cycle[J]. Public Money & Management,2019,39(4):241-252.

[20] BENINGTON J.From private choice to public value[J]. Public value:Theory and Practice,2011:31-51.

[21] NABATCHI T,SANCINO A,SICILIA M.Varieties of participation in public services:The who,when,and what of coproduction[J].Public Administration Review,2017,77(5):766-776.

[22] 刘丽杭,徐俊.公共服务合作生产如何创造公共价值——以C市帮乐帮互助养老服务项目为例[J].求实,2021(6):54-70+109.

[23] BOVAIRD T,LOEFFLER E.We’re all in this together:Harnessing user and community co-production of public outcomes//Making Sense of the Future: Do We Need a New Model of Public Services? [C].Birmingham:INLOGOV, University of Birmingham,2013:1-15.

[24] 柳倩. 从“逻辑”到“意义”的个案研究外推分析——通过与统计调查对比[J]. 社会学评论, 2017, 5(1): 62-75.

[25] 容志,张云翔.从专业生产到共同生产:城市社区公共服务供给的范式转型[J].甘肃行政学院学报,2020(6):91-101,127-128.

[26] 周俊.建构治理剧场:社会治理共同体何以形成——以嘉兴市“三治融合”进集贸市场为例[J].中国行政管理,2021(10):74-80.

[27] 熊易寒.国家助推与社会成长:现代熟人社区建构的案例研究[J].中国行政管理,2020(5):99-105.

[28] 张云翔.基层党组织如何助推社区共同生产?——基于S市L社区蔷薇项目的案例研究[J].行政论坛,2022,29(4):115-123.

[29] 严红.农村公共品的“赋能型供给”:价值内涵、逻辑机理与运作机制——以开镇小微项目的创新实践为例[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2023,24(1):74-85.

[30] 姜晓萍,吴宝家.人民至上:党的十八大以来我国完善基本公共服务的历程、成就与经验[J].管理世界,2022,38(10):56-70.

Mechanism of co-production empowering effective supply of rural environmental public services: A case study of lane environmental improvement in D Town, Sichuan Province

WU Baojia1, TANG Yinbin2*

(1.School of Public Administration, Sichuan University, Chengdu 610065, China; 2.School of Politics and Public Affairs Management, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510006, China)

The effective provision of rural environmental public services is the foundation for achieving rural ecological revitalization and promoting the process of common prosperity. However, in practice, the supply of rural environmental public services faces multiple effectiveness dilemmas, such as accessibility shortages, weak endogeneity, and insufficient sustainability under the “state paradox.” It urgently requires innovative mechanisms with joint participation of the "state" and “society” to address these challenges. Through a case analysis of the practice in D town, it was found that co-production, as an empowering supply tool, successfully achieved “good governance” of alleyway environments. The mechanism of this success is demonstrated as follows: By co-commissioning to construct a supply value field based on consensus, intrinsic motivation for subject participation in supply is activated through the promotion of vertical and horizontal value integration and responsibility correlation. By co-delivery of service resources, structured utilization, and information sharing are carried out, resulting in an orderly arrangement of resource allocation, thereby improving the accessibility of service provision. Through co-management, a “governance theater” is created, extending cooperative supply actions into daily life, and achieving sustainable governance of service provision outcomes. The research inspires that practice should strengthen organizational guidance and behavioral nudge, enhance resource empowerment and collaborative delivery, and promote institutional embedding and habit shaping to achieve effective supply of rural environmental public services.

co-production; rural environmental public services; empowering supply; human settlement environment improvement; rural revitalization strategy

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2023.05.011

D422.6;D630

A

1009–2013(2023)05–0095–11

2023-07-18

国家社会科学基金重大项目(21ZDA110)

吴宝家(1996—),男,河北保定人,博士研究生,主要研究方向为公共服务、基层治理。*为通信作者。

责任编辑:黄燕妮