他助与自助:北京龙泉孤儿院经费问题考述

2023-10-10梁家振

梁家振

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

创办于清末的北京龙泉孤儿院规模庞大,制度完善,凭借其公信力获得了当时政府和社会民众的资金支持。其经费来源复杂多样,大概有以下几种:出租庙产收取地租,警察厅及学务局等官方机构拨款,社会人士年捐、节捐、月捐等常规例捐。整体来讲,龙泉孤儿院的经费多数年份收支相抵:“每年平均支出,约八九千元,收入除政府津贴千余元外,该院尚有房租、军乐捐、利息及慈善捐等收入,每年收支,差可相抵。”[1]但是,遇到财政紧张的年份,“无如人口浩繁,开销甚巨”,孤儿院也会累积亏空,“以无本之水源应无穷之孤苦,曩虽丰腴,渐呈不足,势所难免”[2],由此便不得不登报募捐,请求政府和社会援助。民国时期北京慈幼事业的境遇往往如此,为维持生存多方开辟经费来源,聚水成河,聚沙成塔,最终使少有所安,少有所育,少有所教。

学界对于龙泉孤儿院开办情形以及北京孤儿的救助状况早有关注,然而对慈幼机构的经费来源问题还有待继续挖掘(1)相关论著有:[美]西德尼·D·甘博著,陈愉秉、袁熹等译《北京的社会调查》(中国书店出版社2010年版第313-314页),[美]霍姆斯·维慈著,王雷泉、包胜勇等译《中国佛教的复兴》(上海古籍出版社2006年版第101-105页),王娟《近代北京慈善事业研究》(人民出版社2010年版第199页),刘荣臻《故都济困:北京社会救助研究(1928-1937)》(社会科学文献出版社2016年版第143-146页),明成满《民国时期佛教慈善公益研究》(安徽大学出版社2018年版第152-163页),袁熹、杨原《近代北京慈善与公益事业》(中国社会科学出版社2019年版第190页),左松涛《近代中国佛教兴学之缘起》(《法音》2008年第2期),阳珺《20世纪初期佛教慈善的个案研究:以北平龙泉孤儿院为例》(《科学经济社会》2015年第1期),任超《从传统向现代的转型——民国北京佛教界慈善教育初探》(《史志学刊》2017年第2期)等。。本文拟根据北京市档案馆馆藏档案、民国报刊以及龙泉孤儿院纪念册、报告书等珍稀文献,着重对其经费收入作量化分析,以探究近代民办慈幼机构困中求生的时代境遇。不当之处,敬请方家指正。

一、寺款资助维系院务

佛教寺庙历来有办理慈善事业的传统,清代北京城的各大粥厂多在寺庙或道观中开办。如道光五年(1825),宣武门外南横街设圆通观粥厂;咸丰四年(1854),宣武门外土地庙斜街设长椿寺粥厂;同治元年(1862)分别在关帝高庙、普贤寺、广通寺设立粥厂;同治四年分别在关阳庵、白云观、宏慈寺、二圣庙、关帝庙等处设立粥厂,以赈济灾民、难民和贫民[3]。20世纪初,在庙产兴学[4](即庙观、僧道主动以个人或团体形式向教育事业的捐资活动)思潮的推动下,各大寺庙主事纷纷筹办学校或致力于慈善事业。在此社会风潮中,龙泉寺主事心学、道兴师徒二人在政府与绅商的支持下创办龙泉孤儿院。

正因以龙泉寺为依托,龙泉寺庙产及垫款就成为该院的主要经费来源之一。“该院向无基金,复少恒产,其所赖以维持者,仅少数院产房租及社会局每年补助费……不敷之数及特殊事项所需之款项,概由龙泉寺按月陆续设法筹垫。”[5]1928年国都南迁后,院产房租收项历年递减。1926年9月至1927年8月,房租尚能收取2 870元,到了1932年,则仅能收取1 662元。1949年,物价飞涨,房产缴租已不再收取钞票,而代之以收取粮食,仅可供院内孤儿吃喝用度。据载,“每月房产收租粮小米约计九百斤,因住房人贫户过多,每月平均仅收十分之五,玉米一千九百斤,本院附设小学本学期外附生收学费小米一千九百四十斤”[6]。当寺中垫款实在难以支持院务运行时,该院负责人就不得不开拓其他筹款渠道。如1923年龙泉孤儿院院长明净,在面临财政危机之时即发布了一则捐启,从几个方面描述了当时的经费危机。其一是物价飞涨,入不敷出。“百物昂贵,需款活繁,敝寺既无积储外缘,亦乏进项,所有收入仅敷日用而已,故对于该院之接济,已觉殊形维艰。”[7]其二是收入有限,长年累月积下外债。“该院经费,每月开支八百余元,所有房产捐项,每月仅入四百余元,出入相抵,尚欠三百余元,每年共亏三千余金。以是历年亏累,有八千余元之多。”[7]其三是遭逢火灾,毁房二十余间,灾后重建用资不菲。“去岁敝院食堂又遭祝融,毁去二十余间,赊工赊料,即行建筑,勉复旧观以致落成,又用去三千余元。”[7]如此般向社会公开募捐,是该院常见的筹款方式。

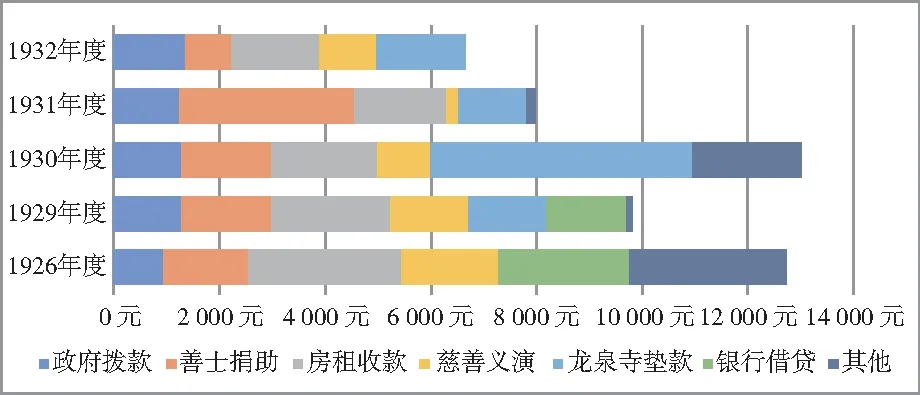

另外,由图1可知,龙泉寺的庙产资助,除房租收款占比较大外,寺院垫款的情况也较为突出。龙泉寺垫款构成了院务运行的兜底措施。1930年9月至1931年8月,龙泉寺前后五次垫款,总额竟达4 941元。加上该年收取房租1 989.5元和售卖和升粮店房产的2 000元,庙产资助金额共计近9 000元,几乎占当年总收入的70%。这一金额似乎不尽合理,应当注意的是,在该院账目的支出金额中,常有“还龙泉寺垫款”的开支,说明其支出数额不能单纯以开支为准,还应当减去所还垫款部分,余下金额才是纯粹的收入款额。仍以1930年度为例,其经费支出中有五笔皆为还龙泉寺垫款,总金额达4 909元,由此可见,收入中的公债票、银行贷款以及龙泉寺垫款这类借款应当属于借贷关系,最终都还回借贷处,可作为资产,但是不应计入实际收入和开支中去。事实上,国都南迁后的一段时间内龙泉寺收入的经费皆不足以支持龙泉孤儿院开支,“每月收入仅恃灵房租金及零星经资等项,统计其数不过三百元,而寺内开支虽极力樽节,每月总不下四百余元,出入悬殊,实系无法弥补,所有寺傍附近一带庙产,为数虽有三百余亩,然尽是苇塘碱地,不能耕种,频年荒芜,毫无收入”[8]。1931年,龙泉寺的垫款金额由1930年所垫4 941元锐减至1 281元,不足之数甚多。

注:据北京市档案馆馆藏《北平龙泉孤儿院关于扩建院址及举行游艺会等问题给社会局的呈文》(档案号:J004-001-00201)、北平龙泉孤儿院编《北平龙泉孤儿院廿三周年报告书》(全国图书馆文献缩微复制中心2004年版)等相关资料制成。图2-4相同。图1 1926、1929—1932年度龙泉孤儿院各项收入统计

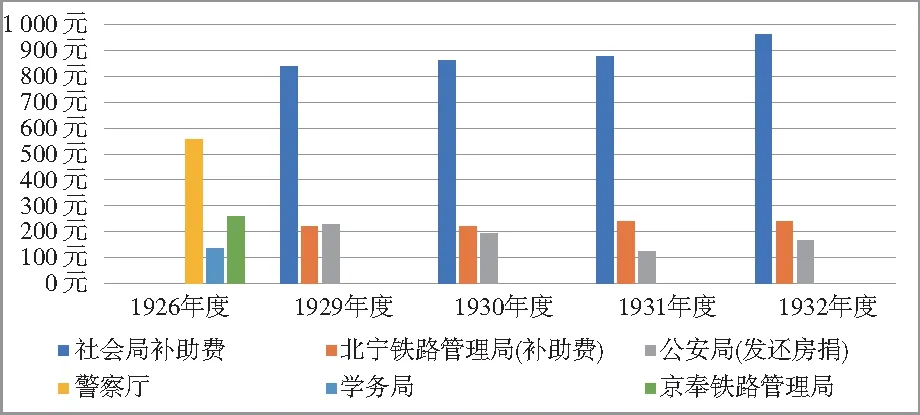

图2 1928年前后政府各机关为龙泉孤儿院拨发经费情况

二、政府拨款支持慈幼事业

慈善机构对贫弱群体的救助有利于减轻社会矛盾,缓解政府社会治理的压力,故长期以来历届政府大力支持民间慈善事业,当时的财政部、学务局和京师警察厅等政府机关常年给北京各大慈善机构拨助经费。“本市原受公费补助之慈善机关,共有北平育婴堂、龙泉孤儿院、济良所、中央医院、公善养济院、利仁养济院、新民辅成会、实善社、公益产科医院、理正医院十处,每月补助费共一千三百九十元”[9],约合每月补助各慈善机构100元。龙泉孤儿院因成绩卓著,先后受到了财政部和京师警察厅的资助,“每月并由财政部拨给公费若干,后因支配不周,改归警察厅按月拨给”[10]。有时,此种拨款会也因相关部门经费拮据问题,出现口惠而实不至的情况。1925年,龙泉孤儿院即以“现在每月饮食衣服等费,须在二千元之谱,而公家所拨之助款,因财政拮据,各机关欠薪累累。此种助款虽小,亦无法拨付,于是警厅久将此款搁置”问题,向财政部请求拨助善款,“历述该院绝粮之苦况,请求博施捐款,筹募善资,以救数百孤儿之眉急云”[10]。次年,政府拨款情况有所改善,据图2可知,该年度龙泉孤儿院经费收入,共计收到了京师警察厅拨助经费560元,学务局134元,京奉铁路管理局260元,总计994元,接近千元之数。总体而言,1928年以前,龙泉孤儿院虽然历经财政危机,院务依然能够维持下去。

1928年国都南迁,政府机构进行了一系列调整,慈善机构归入社会局管理,“以前京师警察厅,每月所捐小米二十石(后改为补助费八十元),学务局每月五十元,财政部每月一百二十元,至此均化为乌有”[2]。龙泉孤儿院再次陷入财政困难的境地:“敝院经费,从前本甚充裕,故一切事尚可顺利进行,不料比年以来,时局多故,收入日少,进行困难。”[11]在此之前,还有京奉铁路管理局每月拨助20元。1928年后,该局更名为北宁铁路管理局,其每月补助经费虽延续下来,但“市政府社会局皆无补助,现在所恃者房租每月收入二百余元,平奉铁路每月津贴二十元,再加龙泉寺补助之款,合计四百元耳,每月开支七百余元,入不敷出,相差甚远”[11]。如此看来,龙泉孤儿院每月开支约700元,经费却仅剩400元左右。1928年前后政府为其拨款的情况见图2。

1928年以前,由于北京的市政公所与京师警察厅“不相统属,故每一补助机关,有在警察厅请求补助费,复向前市政公所请求者,现该厅等已改隶市政府,前项补助经费亦已由市政府分别划归各关系局办理”[9]。而社会局成立后,对于北平龙泉孤儿院的补助方法是“由本局函请公安、教育两局,将补助费开送并派员到局,以便公议划一补助办法,旋准公安局函复龙泉孤儿院、公善利仁两养济院,曾经前京师警察厅应补助费之事经费米石,业于十一年十一月间停发”[9]。随后,社会局制定了对龙泉孤儿院补助经费的标准,每月拨助经费70元。“本局呈请市政府核拨该院每月补助费七十元,由往年十月份起支。唯该院从前补助之款为数尚大,但口惠而实不至,本局规定数目虽少,期能如数给发,课其将来之进步,以逐渐增加补助,为奖进之道”[9]。1931年院长明净再次与市政府联络,反复要求增加社会局所拨助之经费,“呈请市部增加津贴,市府据情,即令饬社会局设法匀拨,复据社会局呈复,在该局补助慈善机关,经费项下无从设法,请由财政局每月加拨十元”[12]。由于龙泉孤儿院较大的影响力和出色的成绩,在明净的努力下,自1931年6月开始,社会局拨助的经费由每月70元上涨至80元。“查该孤儿院开办有年,成绩素著,自应于可能范围内,酌予援助,以免已成事业中辍,现社会局补助各慈善机关,经费预算项下,既无法匀拨,应准照所请,着由该局自六月份起于该院补助外,加增十元,共为八十元,以资维持。”[12]至此,政府的经费补助大致有社会局、公安局和北宁铁路管理局三家,总计经费每年达到1 200元左右,约占龙泉孤儿院总体经费的十分之一。

以社会局为代表的政府机关,在经费上补助私立慈善机构的同时,也采取一系列措施审查账目以规范其经费使用。1931年6月,社会局在提高对龙泉孤儿院经费补助的同时,要求该院每月将收支账目上缴,以待审核:“前由该院呈请每月津贴增高为八十元,业由社会局呈奉市府指令照准,并闻社会局以本市办理慈善事业,受公家之补助者,如育婴堂等处,均于每月将办理情形及收支款项造册呈报,以备考核,该孤儿院事同一律,故昨饬知该院将收支款项,及收养孤儿情形,按月分别造册呈报到局,以凭查核云。”[13]社会局对龙泉孤儿院的内容和成绩做了调查和评估,最终得出结论,认为龙泉孤儿院“关于出品卫生虽欠完善,而音乐队能应社会需要,儿童训育亦属得法,确系极有组织之慈善机关”[9]。可见,社会局对于慈善机构的调查与评价,是判定政府向其拨发款额的重要依据。

三、绅商捐款与孤儿救济

以北京绅商为主体组成的董事会,是负责筹措龙泉孤儿院经费的核心机构。龙泉孤儿院董事会由名誉院长和董事成员组成,其人员身份涉及社会各阶层,“政、商、学各界善士与本院有所援助者,由院长商取同意,推为本院名誉院长、董事”[8],主要负责经费的临时筹募、日常基金管理、资金的决算和审查等事项。

京师总商会和北京市商会的历任会长如袁鉴、冯麟霈、王文典和邹泉荪都曾先后担任过名誉院长或董事长,其身份皆为北京绅商会董,号召力和影响力较大。由图3可知,龙泉孤儿院的另一主要经费来源即为北京绅商各界的捐资,“担负经常费者,则为在商会之数千家商号”[14]。这些捐款又分为年捐、节捐、月捐与特捐。院务初创时,“孤儿入院者寥寥,捐款极多,各慈善家皆有月捐,商界各公益会亦有年捐,后商会成立,各行皆有历年之捐款,外县商会亦有协助之资”[10]。其中年捐、节捐、月捐,都是常年捐项,数额相对稳定,“常年经费向无着落,除敝寺临时维持外,皆赖各界善士赞助而成”[7]。特捐则根据院内每年收支情况,向社会各界筹募而来。如1923年3月份和4月份,龙泉孤儿院收到特捐如下:“京奉路局十、十一、十二、一、二、三月特捐洋一百一十元,刘文贵先生特捐洋一元,陶德琨先生特捐三十元,泓静庵显亮经募特捐洋五元,无名氏特捐洋二元。”[15]由此可见,特捐中既有京奉路局这样的政府机构,也有泓静庵这样的寺庙庵堂,还有个人名义的捐助,甚至还有匿名的捐款进项。上述捐款金额往往会在《群强报》《实事白话报》《京话日报》等报纸上刊登,或以印制捐册、征信录和报告书等形式向公众公开。一方面是为了公开感谢善士们的倾囊赞助,“平时经常费用,悉赖各界善士,登高提倡,慨解仁囊,始得维持至今”[16]。另一方面,也是为了达到取信于人的目的,“捐款均已收讫……如有特捐遗漏而不见登出者,仅可来函指示为荷”[15]。此外,京、津各大商号在参与公益慈善事业、筹集善款盈余的情况下,会将盈余之资移助龙泉孤儿院,以作救助孤儿的经费。如1911年,北京各家盐业商号便将为救济华工所存善款的利息计190两移助龙泉孤儿院。1912年,天津华懋昌军衣庄执事史世甫在参观北京龙泉孤儿院之时,对于孤儿境遇深表同情,“特捐助该院孤儿皮靴头二百四十双”[17]。足见当时绅商各界热心慈善,积极承担社会责任,在民间慈幼事业的兴办过程中起到了重要作用。

图3 北京绅商各界为龙泉孤儿院的捐款

在孤儿院成立二十周年的纪念册中,龙泉孤儿院还为历年捐款1 000元以上的善士刊印赞诗以记载其贡献:“本院成立至今端赖各界善士热忱维持,始有今日之盛。兹届二十周年纪念之际,在纪念册中特将对于龙泉孤儿院具大功德及捐款在一千元以上者之芳名开列于后,并附赞诗以志不朽。”[18]如梁士诒、王芝祥、江朝宗和王文典等政治名流,都曾在龙泉孤儿院二十周年纪念之际题词,以示关注和祝贺之意。政治名流与绅商群体的参与,扩大了龙泉孤儿院的经费来源,他们不仅奔走于社会各界联系筹款事宜,还是直接的捐款人、慈善家。捐款征信录上不仅有这些商人所在行业的捐款,还有他们自己的捐款,“担负经常费者,则为在商会之数千家商号……在商会各商号分认捐款,无论年捐、节捐、月捐,均可随意认定,总期一岁之中,按时取给,确有着落,多而益善,少亦无妨”[14]。他们凭借政治权势或商会特权,成为龙泉孤儿院这类慈善机构与政府之间沟通的桥梁,“清光绪三十二年由前京师总商会会长袁公保三、冯公润田代表本院禀请前民政部奏准将龙泉寺东隅之园地三十余亩慨然捐助拨充院基”,甚至该院的院长也是“经前董事会呈内务部批准由龙泉寺住持僧充之”[9]。可见,以商会为代表的绅商在龙泉孤儿院的运转过程中发挥了重要作用。抗日战争爆发前,时任北平市商会主席、北平银行公会会长的邹泉荪担任了龙泉孤儿院最后一任董事长。1937年1月15日,“赵公瑾、封心傅、邸占江等政商人士三十余名”[19]汇聚一堂,共同参加了龙泉孤儿院董事会就职大会,声势壮观,社会影响颇大。

政要名流和绅商善士组成的董事会,既是龙泉孤儿院的赞助者,又是经费运行的监督者,同时还是日常事务的决策者,他们以经营近代企业的经验来运营龙泉孤儿院,经费捐纳、账目收支、核算一应俱全。由此可见,绅商群体在慈幼机构运营中所占分量之重。

四、广开渠道拓宽慈善资源

在院长和董事会的筹划下,龙泉孤儿院除了上述常规经费收入,也会采取临时性筹款措施。如1912年,道兴和尚曾率程启元与喜峰和尚到上海邀请艺人为其义演筹款,也曾率领院内孤儿到天津募集善款。自1922年起,龙泉孤儿院连续数年组织游艺会筹款,北京梨园戏界艺人也纷纷为其演戏筹款。此外,还有一些其他临时性募款方式。上述临时筹募而来的善款,虽然难以与庙产资助、政府拨款以及绅商捐款等项相比,但是在龙泉孤儿院经费紧张之际,确也在一定程度上缓解了该院的财政危机。

龙泉孤儿院处于首善之区的北京,又是民办慈幼机构,其公益性不仅得到北京绅商群体的资助,还赢得京师梨园行的有力支持。早在1910年,城里的各大戏院便有戏捐之说,“北京各戏园,文明、广德、同乐、三庆、庆乐、中和、福寿、燕喜、天乐、吉祥、丹桂、西安、同益、春仙十四家,每月均有提捐赞助龙泉孤儿院”[20]。其规则如下:“京师各戏园每日皆以上坐之多寡,捐钱若干,(记得是每一戏座除戏价外,另有孤儿院捐款一百文[合铜元一枚])每天由该院交际员李翰臣现取,于是该院日加扩充,孤儿亦日见其多。”[10]最初戏园所出的戏捐数目较大,仅仅一个月就能达到33元之多,以此推算,每年几乎能募得将近400元。(为了方便统计,此处将铜钱换算作银元,民国时期的惯例为40贯兑换大洋1元,每1 000文计为1贯)。1910年《顺天时报》曾对此情况有所披露,“经费今知上月份统计,共同协赞一千三百二十四吊八百文。孤儿院每月有这赞助的款,全活孤儿不少,可称大大公益”[20]。后来,随着时局的变动,仅仅剩下广德楼与广和楼两家戏园还保留着戏捐(如图4所示)。1930年,广德楼也不再戏捐接济,仅剩广和楼一家,且戏捐的金额也越来越少,截至1932年,仅剩下大约35元之数。

在经费拮据之时,龙泉孤儿院的主事人也会奔赴外地筹款。1911年至1919年间,龙泉孤儿院院长及董事曾先后三次到天津募款,在第三次赴津募捐时,该院主事人在《大公报》刊登捐启,一方面肯定先前天津各大善事的踊跃捐助,另一方面表示“牡丹虽好,尚需绿叶扶持,夙念我津人士好义急公,无分贫富,不论尊卑,风声一播,如火燎原”,传递出龙泉孤儿院在生存陷入困境之际,渴求天津各界善士再次“大发慈悲,解囊以助”的良愿[2]。1911年,天津移风乐会还编演《家庭教育》和《潘公投海》两部新剧,“扮演者皆系绅学界热心志士,所收进款,除经费外,余则捐助北京龙泉孤儿院以襄善举”[21]。在清末民国时期,京、津两地因相距不远,在政治、经济、文化等方面联系甚为紧密。因此天津成为龙泉孤儿院跨区域募捐的最佳去处,龙泉孤儿院的慈善资源实现了跨区域流动。

在社会外界捐助之外,龙泉孤儿院也会依靠院内儿童力量,如举办游艺会、出售院内儿童所制造的手工艺品等方式增加经费收入。每当经费不足时,该院便发起游艺会筹款。1922年11月在中央公园首次举办的游艺会是一次偶然。次年,在负债累累的情形下,龙泉孤儿院“万分不得已之中想出一个筹款的游艺会来……总望各界诸大善士对于我们这个救济孤儿问题的一个游艺会,务祈热心赞助,代劝售票,完全了这个善举”[22]。由此,游艺会作为一种新型的筹款方式被龙泉孤儿院引入并运用于经费筹措。这种方式的筹款活动多在孤儿院中举办,每次预留5 000张门票,每张售价2角。根据历次游艺会600元至900元不等的实际收款金额可以推算出,每次参会观众至少应在3 000人以上,一定程度上反映出此种方式筹集善款卓有成效。

在历年收入经费中,还有一种经费来源不可或缺,即出售龙泉孤儿院各工艺科制造产品的所得之款。这类收入总体占比并不算高,却是孤儿自食其力、教养结合的劳动产品所得。这一“即工即学”的教养模式非常值得学习和借鉴。

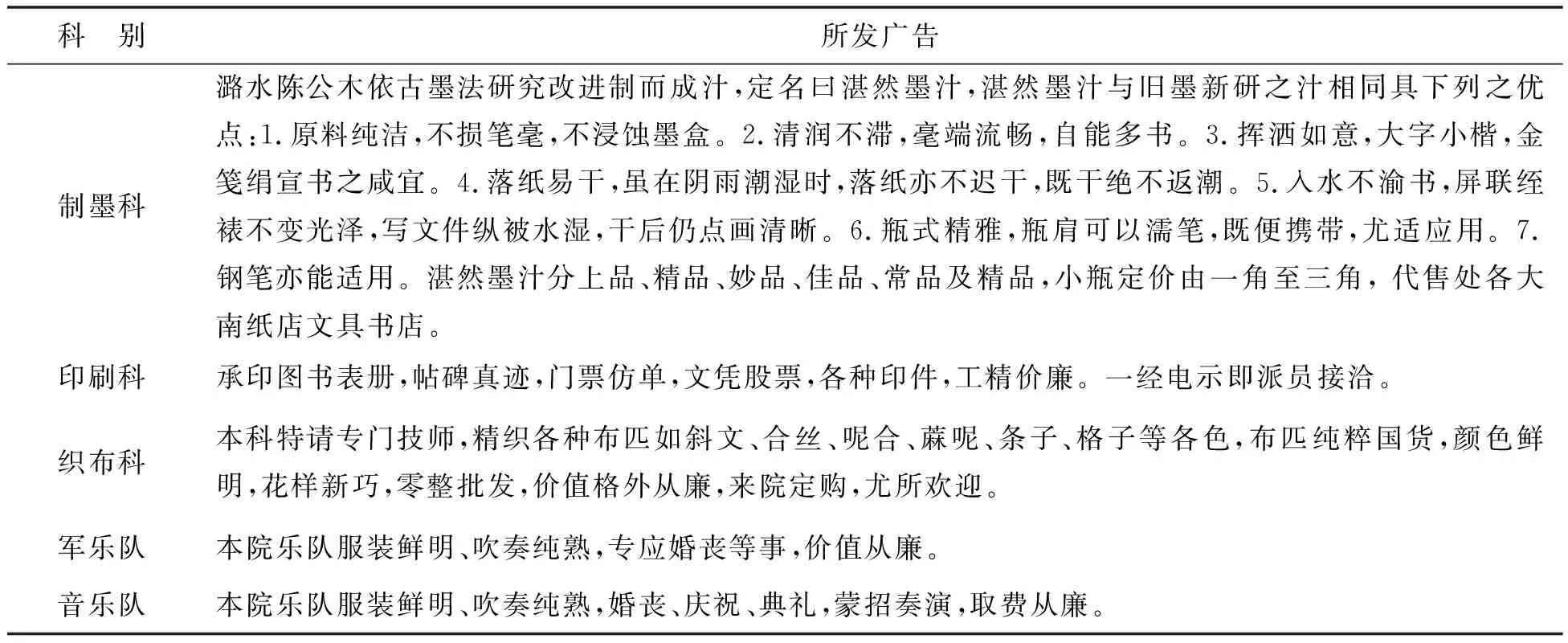

龙泉孤儿院的职志是:“收养无父无母孤儿施以相当工艺教育,使长大后得有自立能力。”[9]早在1915年该院就已开设织布科,至1920年时又增石印、编席、缝纫三科,到了1927年,扩充至织布、石印、木工、窑业、卷烟、织席、缝纫、鞋工、织帘、刻字、军乐等十余科。该院此举在于教授孤儿们以工艺,使其长大后有一技之长,以便自立于社会,同时,还可作为扩充孤儿院经费的途径。龙泉孤儿院曾对此主旨做出阐明:“敝院为收养孤儿慈善机关,教育责任,完全担荷,故学生除读书外,悉令其专习一艺以为将来立身社会之需,就敝院原来计划,以为学生衣食之费,全由本院供给,则数年后手工既熟,制品可观,自可酌量维持,以减本院负担。”[11]为打开销路,各科还印制公益广告介绍产品与技艺。其详情如下(见表1)。

表1 龙泉孤儿院印制报告书上的广告

尤其是1933年由当时工艺股主任陈公木先生发明的湛然墨汁,因制作精良,得到了社会认可,“北平龙泉孤儿院制墨科出品之湛然墨汁,为通县陈公木所发明,其性质完全与旧墨研汁相同。自出品以来,久为北平各界人士所称许”[23]。

出售孤儿生产的工艺品以增加院内经费的方式也存在较大的局限性。一方面因孤儿年幼,所制造的产品质量参差不齐,如“学生在学习之期,技艺不熟,制品多欠精美”[11],有时还会滞销。为此,时任龙泉孤儿院名誉院长的京师总商会要员冯麟霈曾向京师警察厅呈文,申请发行劝销票:“原具呈人等呈一件,报龙泉孤儿院织品滞销,负债甚巨,拟发行赠品劝捐票,请核批由。”[24]另一方面,当孤儿技艺学成时,却因年龄较大,出院在即,难以在院内工艺股继续做工。对于此种筹款方式的局限性,龙泉孤儿院也有客观的认识,并对院内这种教、养兼施的方式有清晰的定位:“惟愿学生中有一人毕业,即有一人之生计,而其空额又可另补一人,苟为营业谋利起见,将毕业学生慨行留院,则所得资为生活者不过此数十学生,永久占据工科,而其他孤寒遂令向隅。本院心良不忍,故本院工科永为学习机关,欲求工科之得利以自给,则万不能也。”[18]因此,龙泉孤儿院的工艺股各科虽然以出售其产品作为部分经费来源,但从本质上来说,依然是以教授孤儿技艺为目的。

综上所述,在政局动荡的民国,政府对社会的救助机能日渐式微,民间力量应时而起,无论是宗教团体、知识分子还是地方绅商,在夹缝中生存的同时,又都在以一己之力致力于推动国家发展和民族进步。体现之一就是,民间力量主导的慈幼机构逐渐取代官方的普济堂和育婴堂,成为慈幼事业发展的主体力量。龙泉孤儿院的存在即是其中一例。该机构作为清末乃至民国时期北京规模较大的孤儿院之一,收容众多孤儿,并存在数十载之久,与多元化的经费筹措息息相关。龙泉孤儿院的持久经营,除却庙产房租收入与政府持续补助两大基础收入作为稳定的经费来源外,一方面受到绅商各界年捐、节捐和月捐等固定形式的有力资助,另一方面得益于广开财源,如赴外地募捐、举行慈善义演筹款、出售孤儿手工艺品等募款形式。在时局不靖的社会环境中,该慈幼机构以“造成有用国民”[25]为宗旨,以教养兼施之法救助流离失所之孤儿,在政府出现职能缺位的情况下,积极承担起社会责任,苦心经营,克服时艰,相沿不辍,实属不易。龙泉孤儿院得以延续数十年,彰显出北京慈善家的仁善之风。