大数据驱动下的资源勘查工程专业储层地质专题实习教学思考

2023-10-09宋金民施泽进张小兵王佳蕊

宋金民 施泽进 张小兵 王佳蕊

摘 要:目前以互联网、人工智能、大数据为核心的信息技术融入教育教学行业势在必行。通过构建岩心薄片AI识别模块和孔隙结构三维可视化模块,实现“芯-片-电”学习、“电-岩-相”输出的智能化过程;在此基础上搭建开放式、沉浸式数字化网络教学平台,能够有效提升课堂趣味性,激发学习兴趣,推动教学方式的改革,实现从“灌输式”向“沉浸式”、从多媒体向富媒体的转变,推动中国高校实践教学智慧化探索,助力资源勘查工程专业的储层地质专题实习课程进行大数据驱动下的教学方式改革。

关键词:大数据;网络教学平台建设;储层地质专题实习;资源勘查工程;“双一流”学科建设

中图分类号:G642

文献标志码:A

文章编号:1672-0539(2023)03-0106-07

一、引言

人工智能是新一轮技术和工业革命的主要推动力,也是我国重大技术发展战略的重要支撑。2020年3月3日,我国教育部、国家发展和改革委员会、财政部共同印发《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》,推动人工智能相关学科发展,加快相关人才的培养。智能计算是人工智能系统的核心部分,内容包括神经网络、遗传算法、模糊逻辑等在图像识别、自然语言处理等前沿技术,目前已成为人工智能教学体系的重要分支[1]。

党的二十大把教育、科技、人才进行三位一体统筹安排、一体部署,首次将“推进教育数字化”写入报告[2],赋予了教育在全面建设社会主义现代化国家中新的使命,明确了教育数字化未来发展的行动纲领。当前,国内外高校正在经历着人工智能与大数据融合的教育教学范式转换,如耶鲁大学、东京大学和多伦多大学等多所世界知名大学已建立了共享的教育平台[3]。2020年3月,国家智慧教育平台正式上线,分为中小学教育、职业教育、高等教育三个次级平台,其中高等教育平台包含普通课程、虚仿实验、院士讲堂等多项内容。同年5月,华南理工大学与华为技术有限公司联合开展人工智能技术的机器人的开发,目前人工智能教育教学应用技术已覆盖教学活动的各个环节。新一代人工智能教學技术将数据收集、图像识别与深度学习等应用于教学和评价等教育场景,这将会重构传统教育教学中的各方配置关系[4-10]。

二、储层地质专题实习概况

成都理工大学资源勘查工程是国家级特色专业、教育部卓越工程师教育培养计划专业,2017年通过中国工程教育专业认证;2019年获批四川省一流本科专业,2020年获批国家级一流本科专业建设点。

储层地质学是成都理工大学最具特色的研究方向之一。储层地质专题实习是一门实践课程,选取鄂尔多斯盆地宁东地区延安组和四川盆地普光地区长兴组,针对碎屑岩和碳酸盐岩两大类储层,从宏观的岩心到微观的薄片,通过岩心编录、薄片鉴定和实习报告的撰写,进行沉积相、储层特征、成岩作用和储层控制因素分析。通过该课程的学习,旨在让学生了解储层评价的实验方法,熟悉储层地质研究的基本流程,掌握储层评价的基本方法。

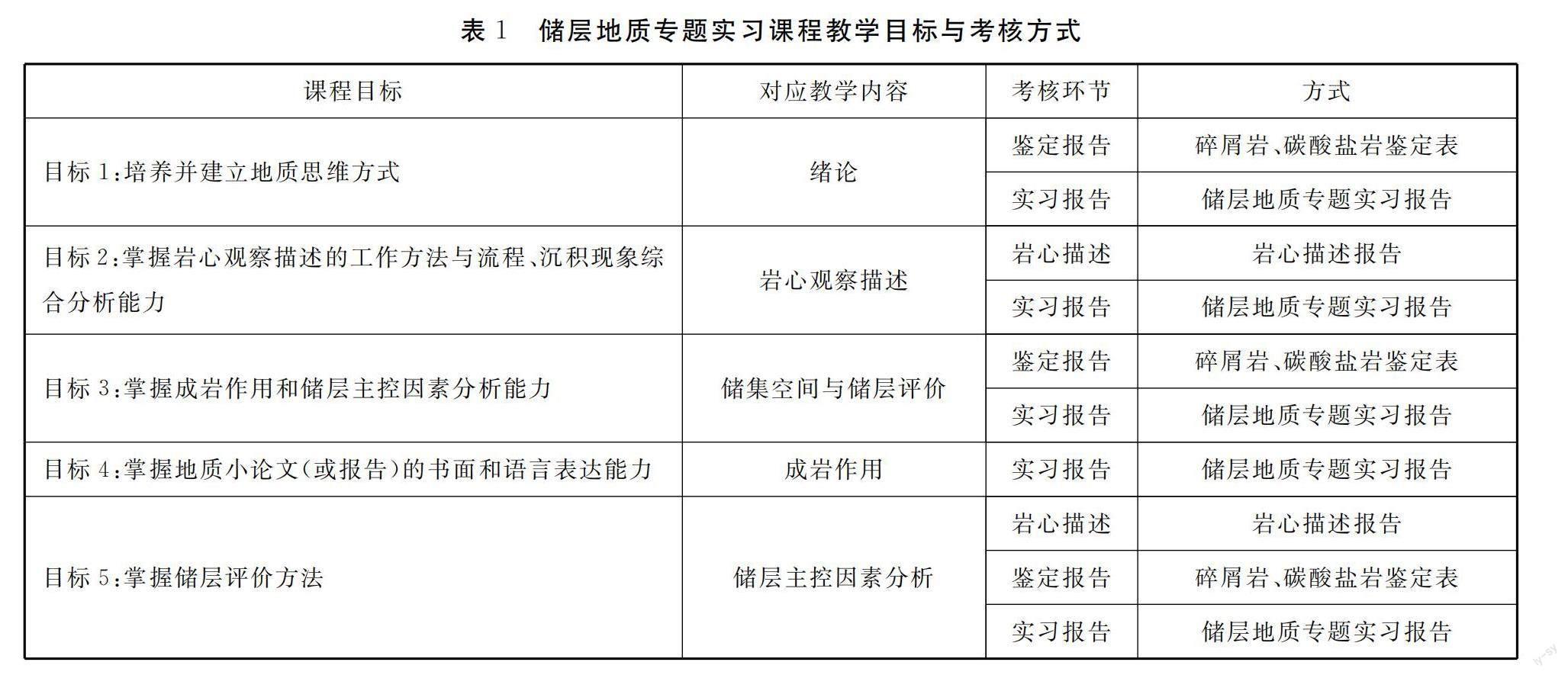

储层地质专题实习实行教师讲授、学生动手操作和课堂讨论相结合的教学方法,教学方式为课堂教学和实验室集中教学相结合,教学流程有如下五步:①理论知识讲解,教师使用多媒体进行理论讲解;②碎屑岩岩心描述,选取典型岩心照片让学生观察描述,进行沉积环境分析;③薄片鉴定,学生在显微镜下观察岩石薄片,填写鉴定报告,分析其储集空间特征、成岩作用和储层主控因素;④小组讨论,学生对岩心与薄片信息综合分析,进行储层岩石学、沉积相、成岩作用、孔隙类型及孔隙结构分析,对储层进行综合评价,分组讨论报告;⑤实习论文撰写,综合文献资料和实习材料,完成实习论文的撰写。因此,学生动手实践在本课程教学中占主导,目的是改变传统教学模式,促成学生为中心的教学范式转移,从而实现培养储层地质思维和掌握储层评价方法的教学目标(见表1)。

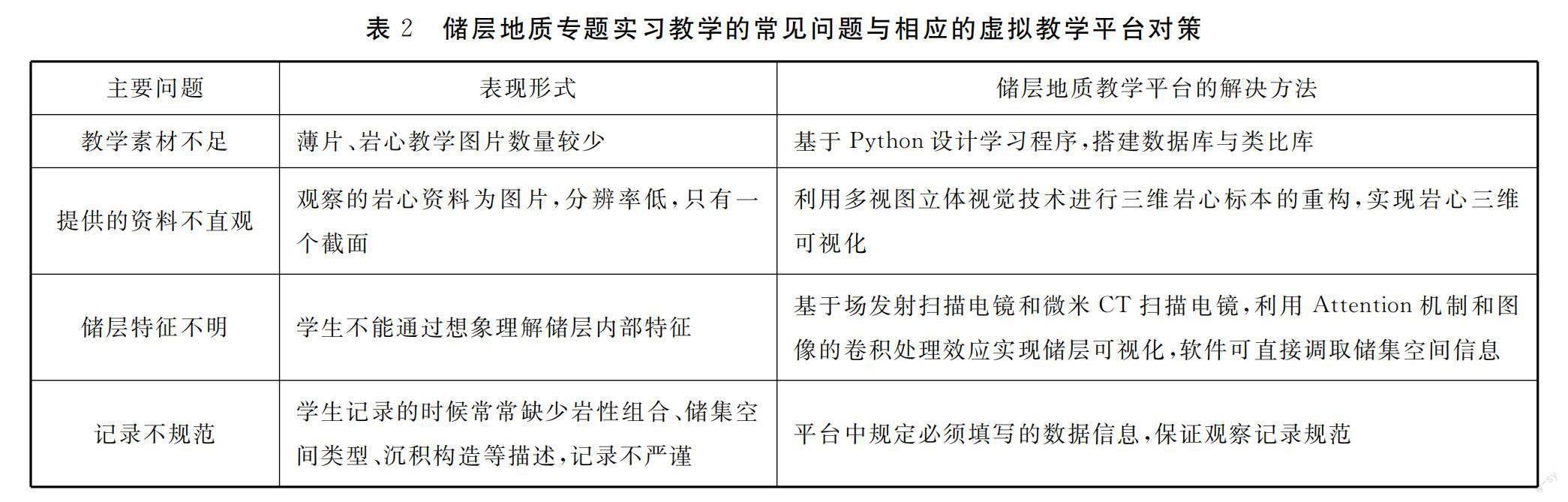

三、大数据背景下储层地质专题实习课程虚拟平台建设

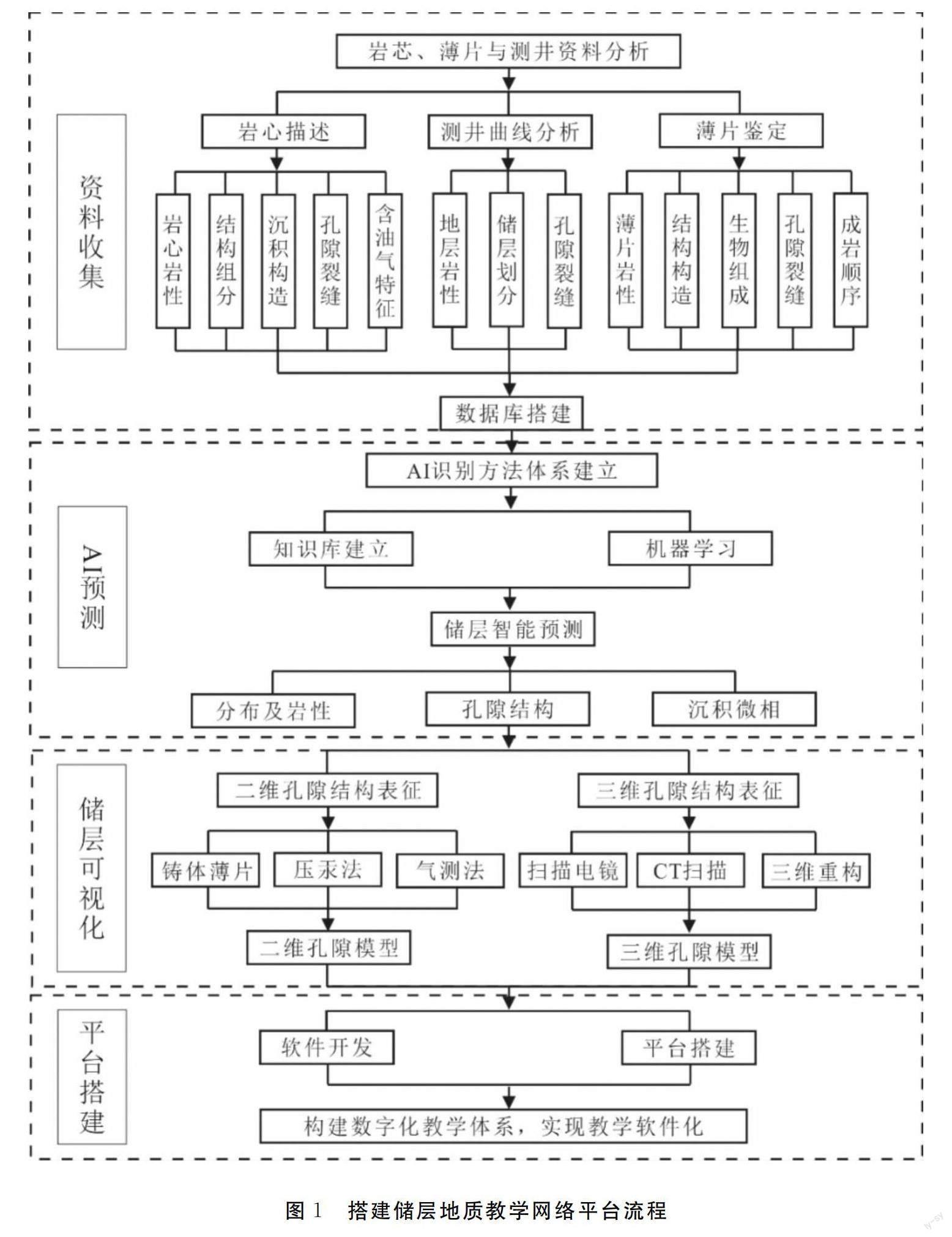

在教学实习开展的过程中,传统教学模式越发暴露出局限性,在创新性、严谨性和可重复性等方面存在不足,主要体现为:①单一的程序式资料储存方式对教学的限制,薄片实物资料的损耗与不可复制性、岩心资料与薄片照片的孤立、各种镜下现象的问题等;②教学资料之间缺乏多元交互的媒介平台,妨碍了实习的可循环性和可查阅性,科技感体现度不够(见表2)。

在大数据背景下建设储层地质专题实习的教学资料数据库,学生可以随时随地进入数据库查阅资料,开展线上巩固学习。通过岩心描述、薄片鉴定和测井数据的整合,完成信息的编录,而后进行AI智能学习与识别,实现“芯-片-电”学习、“电-岩-相”输出的智能化过程;构建储层地质教学的“看得到、摸得到、点击得到、巩固得到”的大数据驱动虚拟教学平台(见图1),实现全天候可循环教学过程。主要过程如下:

(1)资料收集。进行岩心观察与测井曲线分析,使用徕卡DM4500P偏光显微镜拍摄典型的镜下薄片照片,对照片进行分类梳理,录入岩石结构、成分、古生物与孔隙结构等信息。

(2)AI识别。基于Python程序设计语言的神经网络模型对薄片图像进行学习,加入监督学习模块,在深度学习与机器学习算法支撑下,对储层岩性、孔隙结构、沉积微相和储层段等信息进行AI高精度、智能化学习与输出。

(3)孔隙结构可视化。对于识别出的储层段,通过铸体薄片、压汞和气测孔渗等分析手段,完成其二维孔隙结构表征;通过场发射扫描电镜和微米CT扫描电镜分析,获取三维孔隙结构特征信息。对采集的坐标系x-y-z不同方向的图像进行二值化阈值分割,构建储层三维孔隙模型。

(4)虚拟教学平台建设。集成AI识别和孔隙结构三维重构模块,构建“沉浸式教学-智能化讲解-学习效果检验”的开放式教学平台,开发平台软件。采用模块化的设计理念,设置“岩心描述”和“薄片观察”一级目录,根据岩性设置次级目录和三级目录,在平台主页上设置模块导航,确保简明扼要与目标精准(见图2)。

四、基于虚拟教学平台的储层地质专题实习课程目标达成度评价

工程教育专业认证是国际通行的工程教育质量保障制度[11]。我国于2016年6月成为《华盛顿协议》的第18个正式会员,标志着我国工程人才培养正式迈入国际化和标准化[12-13]。2022年7月15日中国工程教育专业认证协会发布的《工程认证标准》提出了人才培养在知识、能力和素质上必须涵盖的基本要求,规范了培养目标、毕业要求、持续改进、课程体系、师资队伍和支持条件的通用标准。

课程目标达成度评价是指教师根据人才培养方案和课程教学大纲规定,对课程教学效果是否达到预期的教学目标进行合理性评价[14],是工程教育专业认证体系的重要评价指标。

储层地质专题实习课程目标达成度计算式如公式(1)所示:

其中:Ni表示课程所支撑的毕业要求第i个指标点的达成度评价值;n表示课程支撑该指标点的考核环节个数;j=1表示支撑该指标点的考核环节j的初始值为1;Mj表示第j项考核环节支撑该毕业要求指标点的得分率;Hj表示第j项考核环节在该指标点总考核环节中的百分比。

虚拟教学平台使用后,实现了线下线上教学的有机融合,在公平、合理选取样本的基础上,进行基于虚拟教学平台的储层地质专题实习课程目标达成度分析(见图3)。结果显示,五个课程目标均达成,目标达成度表现为目标2>目标5>目标1>目标3>目标4>预期值(0.7),平均值为0.796,课程总体达成度为0.926。目标1的达成度为0.787 4,表明通过课程学习,学生已建立地质思维方式;目标2的达成度为0.844 6,高于课程平均达成度,表明在岩心观察描述的工作方法与流程方面,学生具有较好的沉积现象综合分析能力;目标3的达成度为0.783 3,表明学生较好地具备了成岩作用和储层主控因素的分析能力;目标4的达成度为0.767 2,表明学生在小论文撰写时语言表达能力有待提高;目标5的达成度为0.798 7,高于课程平均达成度,表明学生对储层评价方法的掌握度较好。

五、大数据背景下储层地质专题实习虚拟教学平台的应用效果

(一)提升课堂教学的趣味性,改善传统教学难点

储层地质专题实习虚拟教学平台的建设,解决了教学素材不足的问题,增添了趣味性、科技性与可重复性,充分调动学生积极性,避免了教与学的过程中低效重复的现象,这进一步改善了教学范式和学习方式,达到了教学相长、温故知新的教学效果。通过两年课程目标达成度评价数据对比,上一年课程总体达成度为0.873,应用基于大数据背景的储层地质专题实习虚拟教学平台教学后,课程目标达成度增长到0.926,总体增长幅度达到6%,5个小目标的增长幅度均大于5%,有力体现出该虚拟平台能够促进教学模式创新,改善传统教学难点,显著提升教学质量。

(二)全新教学方式促进课堂改革

将AI学习引入储层地质专题实习的教学过程中,是对传统的教学方式的改革。通过交互式虚拟教学平台建设,实现教学的开放性和可持续性,达到学生学习的主观能动性和可循环性,推动了新时代高校实践课程的教学改革。

成都理工大学资源勘查工程专业储层专题实习虚拟教学平台的建设具有示范性和可推广性,平台中心数据库为教学提供了丰富的资料,将传统的岩心、薄片图像、成岩现象的面授教学模式转化为面向用户的虚拟教学模式,实现从“有芯”到“无芯”、从传统化到数字化、从二维参数描述向三维形态结构、从二维平面化向三维可视化、从“灌输式”向“沉浸式”、从多媒体向富媒体的转变。

(三)推进教育数字化,加速人才建设

党的二十大报告指出要深入实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑。高校应当深入贯彻落实党的二十大精神,努力开拓中国特色世界一流大学高质量发展新局面。基于大数据背景构建岩心薄片AI识别模块和孔隙结构三维可视化构建模块,构建开放、共享的教学平台,能够有力支撑新时代中国高校“观念更新、模式改革、关系重构”的教育体系转变。资源勘查工程专业人才培养计划进一步实现维度拓展,课外创新创业实践活動屡获佳绩。以此为依托,相关项目获得第七届四川省国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖;逐步实现了学生的专业知识体系立体化,专业实践能力提质化、专业教学体系开放化、教学过程全方位互动化。同时以该平台为合作纽带,推进与其他高校和科研院所的合作与交流。综上,大数据背景下储层地质专题实习虚拟教学平台较好地促进国家“双一流”学科的建设和发展,推动新时代创新型人才的培养。

六、结语

成都理工大学资源勘查工程储层专题实习课程,通过大数据资料收集、AI识别、储层可视化、平台搭建四个步骤,建设交互式虚拟教学平台。这增添了课程的趣味性、科技性与可重复性,有效地提升了教学质量、提高了工程教育专业认证体系的目标达成度,具有示范性和可推广性。大数据驱动的教学模式是精准教学2.0的典型代表,大数据驱动的交互式虚拟教学平台的建设,势必会引领教育创新的范式转换,推动高校实践课程的教学改革,助力国家“双一流”学科建设和新时代创新型人才培养。

参考文献:

[1]管青, 刁明光, 姚国清. 融合地球科学专业内容的“智能计算”课程教学与实践[J]. 中国地质教育, 2021, 30(3): 38-42.

[2]习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜, 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J]. 共产党员(河北), 2022, (Z1): 2-24.

[3]李辉, 赵月月, 孔令富. 大数据时代高等教育教学新模式探讨[J]. 计算机与网络, 2019, 45(17): 43.

[4]徐文婷. 信息技术课程中创新教育研究——以“数据收集与编辑”教学设计为例[J]. 科学大众(科学教育), 2019,(4): 50.

[5]朱振宇, 吴淑群, 顾亚楠,等. 基于STM32的高压放电图像识别系统开发与教学实践[J]. 实验技术与管理, 2022, 39(1): 178-181.

[6]李玉霞, 何磊, 徐永鑫. 基于图像识别的“无人机遥感概论”教学实验平台设计[J]. 实验室研究与探索, 2018, 37(5): 50-53.

[7]常瑞雪, 张思平. 图像识别技术在皮肤性病学教学中的应用[J]. 实用皮肤病学杂志, 2021, 14(1): 45-47.

[8]钟烨, 王琨, 王其军, 等. 具有图像识别功能的驱替模拟实验教学平台构建[J]. 中国现代教育装备, 2020,(11): 52-54.

[9]陈雯, 许鸿文, 江立华. 高校思想政治理论课堂注意力与教学模式改革的有效性研究——基于图像识别跟踪技术的Cox回归生存分析[J]. 思想理论教育导刊, 2018,(9): 84-89.

[10]顾添笑. 基于深度学习的高职院校课程思政教学设计的思考[J]. 职教论坛, 2022, 38(6): 122-128.

[11]陈益林, 何小其, 马修水. 应用型大学特色工程教育专业认证体系的探索与实践[J]. 现代教育科学, 2011,(3): 105-107.

[12]刘丽, 顾雪祥. 资源勘查工程专业认证及改革的思考[J]. 中国地质教育, 2015, 24(4): 83-85.

[13]叶益信, 方根显, 邓居智, 等. 工程教育认证背景下勘查技术与工程专业的课程体系构建——以东华理工大学为例[J]. 东华理工大学学报(社会科学版), 2018, 37(2): 189-191.

[14]吴汤婷, 卢立果. 面向测绘工程专业认证的课程达成度软件设计与应用[J]. 实验室研究与探索, 2022, 41(2): 188-192.

Reflections on the Teaching of Reservoir Geology Themed Internship for

Resource Exploration Engineering Majors Driven by Big Data:

Case study of Chengdu University of Technology

SONG Jinmin, SHI Zejin, ZHANG Xiaobing, WANG Jiarui

(college of Energy, Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610059, China)

Abstract:At present, it is critical to incorporate information technology, with the internet, artificial intelligence, and big data at its core, into the field of education and teaching. We have enabled the intelligent process of core-thin section-well log data learning and well log data-lithology-facies output through the AI identification module for thin sections and the 3D visualization module for pore structures. Based on this, weve developed an open and immersive digital internet platform for the specialized reservoir geology practice course, which can effectively enhance classroom engagement, stimulate students learning interest, and encourage the reform of teaching methods. This has enabled a shift from traditional cramming and multimedia methods towards immersive learning and the use of rich media. The goal is to foster intelligent exploration in practice teaching courses for Chinese universities and support the reform of teaching methods driven by big data, specifically for the reservoir geology special practice course at Chengdu University of Technology.

Key words: Big-Data; Internet Teaching Platform Construction; Reservoir Geology Internship; Resource Exploration and Engineering; Double First-Class Discipline Development

編辑:李春燕