数字乡村建设与城乡高质量融合:机制讨论与经验证据

2023-10-05陈洁梅

摘 要:数字乡村建设为城乡高质量融合发展带来新契机。基于2012-2020年中国30个省份面板数据,实证检验并探讨了数字乡村建设与城乡高质量融合之间的关系。研究发现:数字乡村建设可通过金融驱动效应和产业结构优化效应间接促进城乡高质量融合;数字乡村建设对城乡高质量融合的影响还受到地方政府干预行为的调节作用,即在地方政府合理的行政管理下,数字乡村建设对城乡高质量融合的积极作用更为明显;数字乡村建设对城乡高质量融合的促进作用在东部地区效果更为显著。实际工作中应加强乡村数字基础设施建设,增强政府引导效能,实施差异化数字发展策略等。

关键词:数字乡村建设;城乡高质量融合;固定效应模型;中介效应模型;调节效应模型

中图分类号:F3024 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2023)04-0085-09

收稿日期:2022-11-26

作者简介:陈洁梅(1981-),女,湖北武汉人,讲师,博士研究生,研究方向:农村社会学与社会转型。

基金项目:教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目“多元治理视角下新乡贤参与农村社区治理机制研究”,项目编号:18XJC840001。

一、引 言

数字乡村既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容[1]。2021年2月,中央“一号文件”强调“实施数字乡村建设发展工程”,并提出加强乡村公共服务、社会治理等数字化智能化建设要求。同年,“十四五”规划发布并特别指出“加快推进数字乡村建设”。随后,2022年中央“一号文件”再次强调“大力推进数字乡村建设”,鼓励推动乡村数字化标准建设,持续开展数字乡村试点。从一系列政策文件中不难看出,现阶段数字乡村建设已成为推动实现农业农村现代化、助力乡村振兴的战略方向和重要内容。

十九届五中全会明确提出,“到二O三五年基本实现社会主义现代化远景目标”,并在改善人民生活品质部分特别强调了“扎实推动共同富裕”。扎实推动共同富裕的核心在于解决发展的协调性、平衡性问题,促使共同富裕协同推进。面对当前我国城乡发展不均衡、不协调的现实困局[2],可以说促进城乡高质量融合是扎实推进共同富裕实现的关键所在。伴随信息技术的蓬勃发展,依托于大数据、人工智能、互联网等新一轮数字技术而提出的数字乡村建设,在推动城乡要素流动、强化城乡产业融合等方面具有突出优势,为城乡融合发展带来全新机遇[3]。然而,由城乡规则差异引致的数字技术差异、生产鸿沟、投资差距等因素,成为数字乡村良性发展的症结,阻碍了城乡高质量融合进程[4]。有鉴于此,立足于新时代国情农情,以数字乡村建设为抓手推进城乡高质量融合,对于进一步解放和发展乡村数字化生产力、重构城乡经济发展格局、化解社会发展不均衡矛盾具有重大意义。

二、文献综述

城乡关系是一个历久弥新的话题,亦是社会各界关注焦点。有关城乡关系的研究,与国外注重探讨城乡间要素互动过程、机理不同[5],国内学者多在梳理城乡融合基本概念内涵的基础上,立足宏观视角从城乡协调、城乡功能定位、城乡关系转型、城乡空间格局和演化机制等角度探讨了城乡融合协调发展问题。姬志恒等(2022)[6]从协调视角出发,发现2006-2020年中国省域城乡发展协调度总体呈上升态势。马志飞等(2022)[7]研究发现,长三角地区城乡融合发展水平呈现出“高低高”结构向“∑”转变的空间演变特征。贺艳华等(2022)[8]以长沙市望城区为例,提出从编制发展规划、保护生态环境、推动农业产业融合等方面促进城乡融合发展。陈姣姣等(2022)[9]基于当前城乡融合发展过程中的流动性困局,提出从推进农村集体经济组织成员确权改革、财产权入手还权赋能、提高农民组织化程度,以构建城乡融合发展格局。总体来看,学界关于城乡融合发展已积累较为丰富的研究成果,为本文研究奠定了一定理论基础。

数字乡村建设以互联网、大数据、物联网为技术支撑,有助于推动城乡关系向协调、融合方向演进,对于“十四五”时期乡村振兴的全面“布局”和重点“破局”具有重要意义。从现有研究来看,学术界对数字乡村建设与城乡融合的直接研究还相对不足,且研究重点也从数字经济或数字技术与城乡关系层面展开探讨。事实上,数字技术的发展不仅可有效增强对城乡资源的开发利用,亦能助推城乡经济关系、文化关系、治理关系重塑[10-11]。同时,数字技术的深入渗透、应用,可为城乡产业链融合注入数字动能,形成互动且实现1+1>2的协同整体,实现以驱动城乡产业链融合的形式带动城乡协调发展[12]。综上所述,学术界普遍认同数字技术、数字经济发展对城乡关系的正向作用,但鲜有学者立足数字乡村建设这一视角,探讨其对于城乡高质量融合影响效应,对二者作用机理的探讨更是极为匮乏。本文的边际贡献可能在于:(1)分别从理论和实证两个层面深入探讨数字乡村建设对城乡高质量融合的影响,弥补既有文献关于二者关系探讨的不足;(2)将数字金融、产业结构纳入研究框架,分析数字乡村建设对城乡高质量融合的作用黑箱,进一步深化对二者关系的理解;(3)实证探讨政府干预对数字乡村建设与城乡高质量融合关系的调节作用,补充相关研究领域空白;(4)针对研究结论,提出加强乡村数字基础设施建设、增强政府引导效能、实施差异化数字发展策略等建议,强化研究的实践意义,为助力数字乡村建设、驱动城乡高质量融合提供决策参考。

三、机制分析与研究假设

(一)数字乡村建设对城乡高质量融合的直接影响

高质量发展阶段,伴随新一代数字技术持续更新、发展,数字乡村建设已成为推动农业农村现代化进程、实现城乡深度融合、助力经济高质量增长的关键[13]。第一,数字乡村建设可有效推動农村地区信息基础设施发展,为城乡高质量融合筑牢物质基础。信息基础设施建设是数字乡村建设的重要内容。通过加强信息基础设施投入力度,数字乡村建设可有效促进千兆光纤等数字网络布局向乡村地区延伸,提升乡村公路、水利设施、电网等基础设施的信息化程度,驱动乡村传统基建数字化转型升级,为城乡高质量融合奠定发展基础。第二,数字乡村建设可有效优化城乡流通体系,深化乡村数字物流网点全面普及,完善乡村物流配送和服务机制,建成城乡一体化流通体系,打通城乡流通发展的“最后一公里”[14]。第三,数字乡村建设可有效强化乡村数字治理效能,为乡村治理提供数字支持,推进乡村治理现代化进程。细言之,通过数字乡村建设,有助于将“互联网+政务服务”深入乡村治理的各个方面,提升乡村治理水平和治理效率,实现城乡治理一体化,促进城乡高质量融合。基于上述分析,本文提出如下假设:

H1:数字乡村建设可显著促进城乡高质量融合。

(二)数字乡村建设对城乡高质量融合的间接影响

数字乡村建设为农村数字金融发展提供重要机遇。一方面,数字乡村建设为农村数字金融发展提供了必要的基础条件。农村数字金融的发展,高度依赖于农村信息网络的建设推进,尤其是在乡村开展助农取款、移动支付等金融业务时,均需要乡村具有良好的数字网络环境。推进数字乡村建设,可大幅度补齐农村数字发展短板,提升乡村地区手机、电脑等数字设备的普及程度,夯实农村数字金融发展基础[15]。另一方面,数字乡村建设有助于降低农村数字金融服务成本。数字乡村建设可通过数字化平台,可打破农村金融服务的时空限制,使农村居民能够随时随地获取金融支持,大幅减低金融服务成本[16]。而农村数字金融的发展,可有效促进城乡资本、技术、创新等要素的深度融合与自由流动,从而驱动城乡高质量融合。具体而言,农村数字金融为解决城乡产业发展不均衡、金融供给不协调提供有效解决路径,为加快农村提升生产效率、改善生产方式提供初始资本积累,打破乡村生产和发展的资金局限,推动城乡高水平融合发展。由上述分析可知,数字乡村建设可促进数字金融在农村地区服务广度和深度,而农村数字金融的发展又可以促进城乡高质量融合。因此,本文提出如下假设:

H2:数字乡村建设可通过金融驱动效应间接促进城乡高质量融合。

数字乡村建设不仅可改善乡村信息传递效率,亦可重塑乡村资源供需匹配和价值创造模式,改造传统产业生态规则。一方面,数字乡村建设可有效驱动城乡产业结构高级化。数字乡村建设加速了数字技术在城乡间、产业间转移、传播和吸收,从而驱动产业技术进步[17]。与此同时,数字乡村建设的推进,提升了乡村信息化水平,促使农村居民可更为方便地获取和掌握技术信息,加快乡村人力资本积累的进程。技术进步和人力资本积累的作用下,使得产业劳动生产率得以显著提升,促进产业结构高级化发展。另一方面,数字乡村建设可有效驱动产业结构合理化。作为一项数字化转型战略,数字乡村建设有助于加速城乡间人才、资本、技术等要素高效配置,完善产业资源配置模式,提升产业结构合理化水平。而产业结构的高级化与合理化发展,可进一步释放乡村市场潜力,优化城乡产业资源配置,拉动城乡市场深入对接,从而对城乡融合发展产生影响。基于此,本文提出如下假设:

H3:数字乡村建设可通过推动产业结构优化效应间接促进城乡高质量融合。

(三)数字乡村建设影响城乡高质量融合的调节作用

地方政府的政策引导和治理可对数字乡村建设产生较大影响。一方面,政府在科学认识数字乡村建设基本形态基础上,通过合理的干预可对城乡高质量融合发挥积极作用。政府可通过发布数字乡村建设土地、人才等相关政策,推动乡村数字基础建设项目实施,加速乡村建设进程。另一方面,政府不合理的干预行为,会对数字乡村建设形成制约。地方政府在数字乡村建设与城乡融合治理中一般通过财政补贴等手段发挥引导作用。若地方政府权力使用不当,过度干预或不干预数字乡村建设[18],均会导致数字乡村建设陷入发展困境,对城乡高质量融合发展造成负面影响。尤其是在数字乡村建设初期,地区数字产业链尚未成形之前,若政府干预过多,将可能造成地方政府压力增加、市场活力丧失等问题,不利于城乡高质量融合。由此可见,政府的干预行为会对数字乡村建设造成影响,进而影响城乡高质量融合进程。基于此,提出如下建设:

H4:地方政府干预行为对数字乡村建设与城乡高质量融合之间的关系具有调节作用。

四、研究设计

(一)计量模型

1.基准模型

为探讨数字乡村建设对城乡高质量融合的影响效应,构建如下面板模型:

lnURHIit=α0+α1lnDVCt+∑βjControlit+μi+vt+εit(1)

式(1)中,URHI表示城乡高质量融合程度;DVC表示数字乡村建设水平;a0为截距项,a1表示数字乡村建设对城乡质量融合的影响系统,如果a1>0,说明数字乡村建设能促进城乡高质量融合,反之则不利于城乡高质量融合;μi、vt、εit分别为个体效应和时间效应以及误差项;Controlit代表影响城乡高质量融合的一系列控制变量。

2.中介效应模型

为验证假设H2,进一步构建中介效应模型:

lnURHIit=α0+c1lnDVCit+∑βjControlit+μi+vt+εit(2)

Mediatorit=β0+α1lnDVCit+∑βjControlit+μi+vt+εit(3)

lnURHIit=y+b1Mediatorit+c′lnDVCit+∑βjControlit+μi+vt+πit(4)

其中,Mediator为中介变量,包括数字金融发展指数(DFI)和产业结构优化指数(ISO),其余变量的定义与前文一致。

3.调节效应模型

為了考察地方政府行为的调节效应,引入数字乡村建设与地方政府行为交互项,构建如下模型:

lnURHIit=γ0+γ1lnDVCit+γ2lnGovit+γ3lnDVCit·GOVit+ΣφjControlit+μi+vt+εit(5)

式(5)中,GOV表示地方政府干预行为,其余变量均与前文一致。

(二)变量选取

1.核心解释变量

核心解释变量为数字乡村建设(DVC)。基于国务院办公厅印发的《数字乡村发展战略纲要》中关于数字乡村建设重点任务要求以及相关研究[19],以2012-2020年各省市区农村居民手机拥有量指标予以衡量数字乡村建设水平。

2.被解释变量

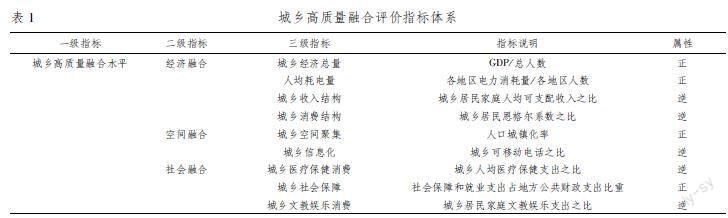

被解释变量为城乡高质量融合指数(URHI)。城乡融合是通过加速城乡间要素资源流动、产业深度对接、社会功能互补等方式,以实现城乡间经济、社会以及空间的互通交融、共同繁荣。因此,本文借鉴周佳宁等(2019)[20]的研究,构建包含经济融合(EI)、空间融合(SF)、社会融合(SI)的指标体系(表1)。研究采用熵权法对城乡高质量融合水平进行测算。

3.中介变量

数字金融(DFI)。选取北京大学数字普惠金融指数作为衡量指标。

产业结构优化(ISO)。研究从产业结构合理化指数(RSP)与高级化指数(AIS)两个方面测算产业结构优化水平。其中,产业结构合理化主要强调产业发展的协调情况。而产业结构高级化是产业向高级层次升级的过程,强调高附加值产品比重的提升。

关于产业结构合理化指数,借鉴干春晖等(2011)[21]学者的做法,通过如下公式计算产业结构合理化指数:

TL=∑nk=1(YkY)ln(YkLk/YL) (6)

式(5)中,k代表第一、二、三产业;Y、L分别代表产值、就业人数;TL代表产业结构合理化指数,该值越大表明产业结构合理化程度越低。同时,借鉴王鵬等(2019)[22]的做法,采用TL指数的倒数作为产业结构合理化的衡量指标。

借鉴付凌晖(2010)[23]的夹角余弦法测算产业结构高级化指数:

θj=arccos∑3i=1(xi,j·xi,0)(∑3i=1(x2i,j)12·∑3i=1(x2i,0)12) (7)

式(7)中,产业结构高级化水平SH=∑3k-1∑kj=1θj,该值越大说明高级化水平越高;j的取值为1、2、3。

4.调节变量

本研究调节变量为政府干预行为(GOV),采用财政补贴占GDP的比重予以刻画。

5.控制变量

考虑到遗漏变量会对回归结果造成误差,选取如下控制变量:(1)经济发展水平(GDP)。经济发展水平越好,越有利于将更多资源投入数字乡村建设中,充分发挥数字乡村建设对城乡高质量融合的促进效能,选取人均国民生产总值增长率衡量。(2)对外开放水平(AS)。对外开放水平的增强,有利于吸收和应用国外技术、资金,强化数字乡村建设能力,推动城乡高质量融合,采用地区进出口总额与GDP的比值衡量。(3)交通水平(TDL),交通水平的提高能够增强要素流动性、推动城乡形成一体化市场,有利于城乡差距的缩小,采用“公路客运量的自然对数”予以衡量。

(三)数据来源与数据说明

本文以2012-2020年中国30个省份(鉴于港、澳、台以及西藏地区数据获取较为困难,在研究过程中剔除上述4个省份)为研究样本,实证分析数字乡村建设与城乡高质量融合的关系。相关经济指标均以2012年为基期进行了消胀处理。研究数据主要来自《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国农业统计年鉴》以及各省、市以及县区公布的官方数据统计报告。考虑到数据量纲可能对研究造成影响,故而对所有变量均取自然对数。同时,对于少数缺失数据,采用前后两年的平均值作为补充。

五、实证结果分析

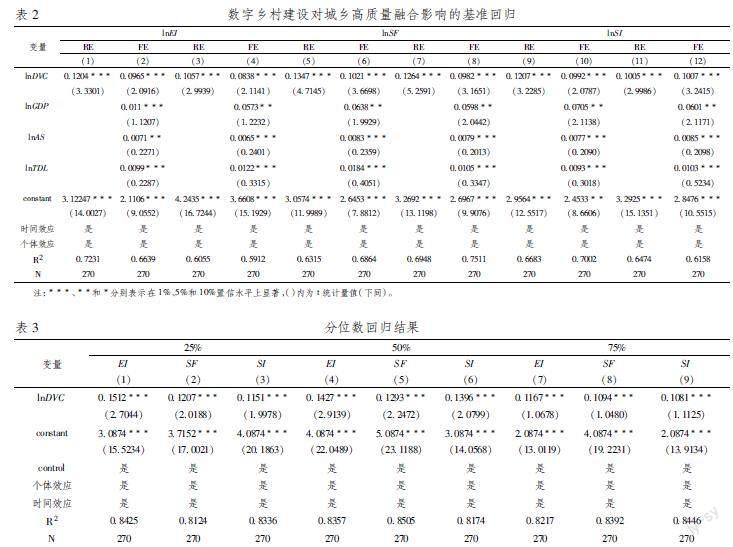

(一)基准回归

研究使用随机效应(RE)和固定效应(FE)模型测算数字乡村建设对城乡高质量融合的影响效应(表2)。Hausman检验表明应选用固定效应模型进行分析。其中,(1)-(4)列为数字乡村建设对城乡经济融合的回归结果。由表2列(2)和列(4)中数字乡村建设的回归结果显示,不论是否在模型中加入控制变量,数字乡村建设对城乡高质量融合的影响系数均显著为正。这表明数字乡村建设的发展能明显促进城乡经济融合;列(5)-列(8)为数字乡村建设对城乡空间融合的回归结果。列(6)和列(8)中数字乡村建设系数估计值均显著为正,表明了数字乡村建设能够显著促进城乡空间融合;列(10)与列(12)显示数字乡村建设对城乡社会融合的回归系数为00992和01007,且结果在1%的水平上显著。总体而言,数字乡村建设对城乡高质量融合三项子维度的影响均显著为正,即数字乡村建设可显著促进城乡高质量融合。由此,假设H1得以验证。

(二)稳健性检验

1.分位数回归

采用分位数模型对城乡高质量融合的三个子维度进行分组回归(结果见表3)。从系统显著性来看,数字乡村建设对城乡高质量融合的影响在各个分位数下均可促进城乡高质量融合,且系数至少在5%的水平下显著。由此可见,上文得出的结论较为稳健。进一步分析表中数据,数字乡村建设对于城乡经济融合、城乡空间融合、城乡社会融合的影响系统均伴随分位数提升而呈现递减趋势。由此可见,在城乡高质量融合水平较低时,数字乡村建设对于城乡经济融合的作用反而最大。总体而言,对于城乡融合程度不高的地区,数字乡村建设对于城乡高质量融合的促进作用更为强烈。

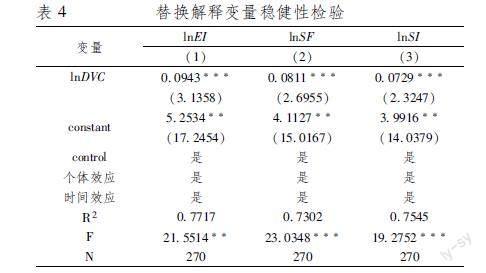

2.替换解释变量

为保证回归的科学性与准确性,重新构建数字乡村建设评价指标体系限于篇幅,指标体系未在文中列示,备索。,并运用熵权法重新计算数字乡村建设指数,再次代入模型中回归(表4)。分析可知,重新计算的数字乡村建设对城乡高质量融合的影响仍旧显著为正,表明数字乡村建设可显著促进城乡高质量融合,这一结论也与前文得出的结论基本相符,由此可进一步验证本次研究结论的稳健性。

3.内生性问题处理

上文分析到,数字乡村建设的推进会促进城乡高质量融合。事实上,城乡高质量融合水平的提升,也会反过来驱动数字乡村建设的深化。因此可以说,数字乡村建设与城乡高质量融合之间互为因果关系。而这可能导致研究过程存在内生性问题,造成研究结果上的偏误。

在处理内生性问题上,采用传统工具变量法具有操作难度较大等缺陷。故而本文参考白俊红(2011)[24]的研究结论,利用系统GMM方法处理内生性问题。在模型中引入被解释变量的滞后一期,并重新回归限于篇幅,不在文中列示,备索。。结果显示,数字乡村建设指标滞后一期对城乡高质量融合3个子维度的影响系数均在1%的水平上显著为正。这说明前一期数字乡村建設对城乡高质量融合有明显的促进作用,证明上述结论成立。

(三)中介效应检验

上述基准回归结果支持了数字乡村建设对于城乡高质量融合的促进作用。为进一步分析二者间的作用机制,检验假设H2、假设H3,采用中介效应模型进行回归(表5)。其中,列(1)-(4)为以数字金融指数作为中介变量得出的估计结果;列(5)-(8)为以产业结构优化作为中介变量得出的估计结果。中介效应检验第一步已在上述研究中得到验证;第二部检验数字乡村建设对数字金融、产业结构优化影响的显著性。结果表明,数字乡村建设对数字金融、产业结构优化的影响均为正,且在1%的水平下显著,表明数字乡村建设能够促进数字金融以及产业结构优化;第三步,将数字乡村建设分别与数字金融、产业结构优化同时加入回归模型中。列(2)、(3)、(4)与列(6)、(7)、(8)显示的数据表明,数字金融指数和产业结构优化的系数至少都在10%的水平上显著,且符号方向均为正,表明数字金融和产业结构优化的提高均能够促进城乡高质量融合。结合前文的分析,即可验证数字乡村建设可通过驱动数字金融与产业结构优化,推动城乡高质量融合。至此,假设H2、假设H3均得到验证。

(四)调节效应检验

表6汇报了进一步引入地方政府干预这一调节变量的回归结果。列(1)、(3)、(5)与列(2)、(4)、(6)分别为不加入和加入控制变量时的回归结果。由表可知,不论是否在模型中纳入控制变量,数字乡村建设与地方政府干预的交互变量对城乡经济融合、空间融合以及社会融合的回归系数估计值均显著为正。与此同时,结合数字乡村建设对城乡高质量融合的作用系数可知,地方政府干预行为确实影响了数字乡村建设对城乡高质量融合的作用。政府的管理能力越强、治理水平越好,越能够引导数字乡村建设平稳、高质量发展,充分发挥数字乡村建设的赋能效应。可见,地方政府干预行为在数字乡村建设对城乡高质量融合影响过程中具有调节作用。由此,假设H4得到验证。

六、区位异质性分析

由于中国幅员辽阔,不同城市在地理位置、城市规模等方面均存在较大差异,从而导致数字乡村建设对城乡高质量融合在不同地区的影响效应可能存在差异。故而依据国家统计局划分标准,将样本划分为东、中以及西部地区进行分组回归,结果如表7所示。分析可知,数字乡村建设对东部地区促进作用显著高于中西部地区,呈现出“东部>中部>西部”的特征。这可能是因为东部发达地区各项要素资源供给更为充足,在开展数字乡村建设过程中可更为有效地提供数字技术、资本支持,强化乡村建设效能,提升数字乡村建设对城乡高质量融合的作用效果。而对于中西部地区而言,由于经济发展水平、人才、技术等要素供给能力较弱,造成中西部地区数字乡村建设水平与东部地区差距较大,从而使得其对于城乡高质量融合的作用相对较弱。

七、结论与建议

党的二十大立足世情国情,提出“着力推进城乡融合和区域协调发展”要求,以推动经济实现“质的有效提升和量的合理增长”。新时代下,如何处理好城乡关系、解决好农业农村农民问题、破解城乡关系不协调困境,是摆在中国特色社会主义道路上的一项重要课题。本文基于2012-2020年中国30个省份数据,对数字乡村建设与城乡高质量融合的关系展开探究。研究发现:(1)数字乡村建设与城乡高质量融合呈正相关,且在一系列稳健性检验之后这一结论仍然成立。在实证过程中,数字乡村建设对城乡高质量融合三项子维度的影响均显著为正,这说明数字乡村建设可多维度、全方面赋能城乡高质量融合发展。(2)数字金融发展和产业结构优化在数字乡村建设与城乡高质量融合间发挥部分中介效应,即数字乡村建设可通过金融驱动效应和产业结构优化效应两条路径影响城乡高质量融合。(3)数字乡村建设对城乡高质量融合的影响还受到地方政府干预行为的正向调节作用。在地方政府合理的行政管理下,数字乡村建设对城乡高质量融合的积极作用更为明显。(4)数字乡村建设对城乡高质量融合的促进作用在东部地区比中、西部地区更为显著。这可能是因为东部地区较中、西部地区,在要素供给、经济发展、政策支持等方面均具有较大优势,在推进数字乡村建设的过程中能够更为顺畅地将数字要素与城乡建设相结合,从而助力城乡高质量融合。因此,各地政府应当认识到这种差异,并立足本区域发展实际,科学规划数字乡村建设布局,充分发挥自身特征优势,助力城乡高质量融合。

基于上述结论,提出如下建议:

第一,整合资源,加强乡村数字基础建设。融通城乡要素,发挥城乡资源整合优势,是实施乡村振兴战略和推动城乡融合发展的内在要求。具体而言,一是推动传统基建数字化转型。有关部门应当进一步推动基础设施数字化转型,积极构建农村交通数据信息网络,实施能源基建智慧化改造工程,加快推动农村地区传统基础设施数字化、智能化升级。二是完善乡村地区数字新基建。有关部门应当继续加强农村地区5G、千兆光网等数字基础设施建设力度,切实扩大数字基础建设的覆盖范围,使数字服务深入乡村、融入乡村,解决乡村地区数字技术“用不好”“不好用”问题。三是打通要素流通渠道,推动乡村资源与全国大市场对接,促进城乡流通运行体系畅通高效、流通保障体系坚强有力。同时,有关部门和主体应当探索建立城乡人才联合培养机制,注重农村数字人才培育,提升农村地区人力资本水平,为数字乡村建设夯实人才基础。

第二,强化治理,增强政府引导效能。前文研究发现,政府的合理引导是增强数字乡村建设、提升乡村数字发展水平、促进城乡高质量融合的关键。因此,在推进乡村建设过程中,各级政府应科学制定数字乡村发展规划,为数字乡村建设指明方向,充分发挥政府干预效能。中央政府层面,应做好数字乡村建设顶层设计,为数字乡村建设营造良好的生态环境,打造数字乡村建设政产学研用共同体。省级政府应将国家大政方针与本地区农业农村特色有效结合,做好本地区数字乡村建设的统筹协调工作,构建数字乡村建设全流程的考核、评估机制,推动数字乡村建设标准落地实施,着力促进数字乡村与智慧城市协同、融合发展。区县政府应积极响应相关政策和指示,围绕本区域城乡发展短板,针对性开展数字乡村建设相关项目,强化对数字乡村建设项目的监管和评估,驱动数字乡村建设稳步推进。

第三,因地制宜,实施差异化数字发展策略。前文研究表明,数字乡村建设对城乡高质量融合的驱动效应具有明显的地区差异,这就要求在建设数字乡村的过程中,应当因地制宜,实施差异化的数字乡村建设策略。对中西部地区而言,应当加大数字基础设施投入力度,广泛落实开展数字新基建项目,带动农村数字基础设施优化升级,缩减城乡发展差距,助力城乡高质量融合。于东部地区而言,考虑到许多东部发达地区已迈入城市群、都市圈协同发展阶段。因此,在东部发达地区可实施全域城市化的城乡融合发展战略。东部发达地区可依托产业发展、人口迁移和管理制度的变革,通过推进产城融合发展,逐步解决乡村产业发展匮乏以及城市產业发展空间问题,推进城乡经济、空间以及社会高质量融合。

参考文献:

[1] 刘少杰,周骥腾.数字乡村建设中“乡村不动”问题的成因与化解[J].学习与探索,2022(1):35-45.

[2] 韩保江.实现全体人民共同富裕:逻辑、内涵与路径[J].理论视野,2021(11):61-67.

[3] 侯雅莉,谭涛,周军.问题精准识别:技术赋能乡村治理的逻辑与现实枢轴[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021(4):50-58.

[4] 王佳元.数字经济赋能产业深度融合发展:作用机制、问题挑战及政策建议[J].宏观经济研究,2022(5):74-81.

[5] 方创琳.城乡融合发展机理与演进规律的理论解析[J].地理学报,2022(4):759-776.

[6] 姬志恒,张彦.中国城乡协调发展的时空差异及影响因素[J].中国农业大学学报,2022(7):235-249.

[7] 马志飞,宋伟轩,王捷凯,等.长三角地区城乡融合发展水平、演化及影响因素[J].自然资源学报,2022(6):1467-1480.

[8] 贺艳华,谭惠敏,康富美.大都市边缘区城乡融合发展模式及效应评价——以长沙市望城区为例[J].经济地理,2022(5):156-164.

[9] 陈姣姣,陈家泽,廖祖君.城乡融合发展的流动性困局与改革重点[J].农村经济,2022(4):9-15.

[10]文丰安.数字乡村建设:重要性、实践困境与治理路径[J].贵州社会科学,2022(4):147-153.

[11]余小燕.数字经济与城乡收入差距:“数字红利”还是“数字鸿沟”[J].商业研究,2022(5):123-131.

[12]温涛,陈一明.数字经济与农业农村经济融合发展:实践模式、现实障碍与突破路径[J].农业经济问题,2020(7):118-129.

[13]冯朝睿,徐宏宇.当前数字乡村建设的实践困境与突破路径[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2021(5):93-102.

[14]马萌.乡村振兴战略下农村智慧物流建设研究[J].农业经济,2022(3):133-135.

[15]李健.数字技术赋能乡村振兴的内在机理与政策创新[J].经济体制改革,2022(3):77-83.

[16]段世德,黄泽索.数字化发展与民族地区金融服务能力提升——以滇黔桂三省区为例[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2021(12):137-144.

[17]张辉.我国产业结构高度化的内在驱动机制研究[J].经济研究参考,2021(6):109-127.

[18]韩健,李江宇.数字经济发展对产业结构升级的影响机制研究[J].统计与信息论坛,2022(7):13-25.

[19]汪亚楠,徐枫,叶欣.数字乡村建设能推动农村消费升级吗?[J].管理评论,2021(11):135-144.

[20]周佳宁,秦富仓,刘佳,等.多维视域下中国城乡融合水平测度、时空演变与影响机制[J].中国人口·资源与环境,2019(9):166-176.

[21]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011(5):4-16,31.

[22]王鹏,吴思霖,李彦.国家高新区的设立能否推动城市产业结构优化升级?——基于PSM-DID方法的实证分析[J].经济社会体制比较,2019(4):17-29.

[23]付凌晖.我国产业结构高级化与经济增长关系的实证研究[J].统计研究,2010(8):79-81.

[24]白俊红.中国政府的R&D资助有效吗?——来自大中型工业企业的经验证据[J]. 经济学(季刊),2011(4):1375-1400.

Digital Rural Construction and High-quality Urban-rural Integration:

Mechanism Discussion and Empirical Evidence

CHEN Jie-mei

(School of Sociology,Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Abstract: The construction of digital rural areas brings new opportunities for the high-quality integration of urban and rural areas. Based on the panel data of 30 provinces in China from 2012 to 2020, this paper empirically tests and discusses the relationship between digital rural construction and high-quality urban-rural integration. Research has found that digital rural construction can indirectly promote high-quality urban-rural integration through financial driving effects and industrial structure optimization effects. The impact of digital rural construction on high-quality urban-rural integration is also moderated by local government intervention behavior, that is, under the reasonable administrative management of local governments, the positive effect of digital rural construction on high-quality urban-rural integration is more obvious. The promotion effect of digital rural construction on high-quality urban-rural integration is more significant in the eastern region. In practical work, it is necessary to strengthen the construction of rural digital infrastructure, enhance the effectiveness of government guidance, and implement differentiated digital development strategies.

Key words:digital rural construction; high quality integration of urban and rural areas; fixed effect model; mesomeric effect model; regulatory effect model

(责任编辑:赵春江)