幡画、仪轨图与敦煌绘画实践

2023-09-28胡素馨

胡素馨

内容摘要:通过对敦煌藏经洞中发现的幡画及仪轨图等有关案例的分析,并将这些可移动材料及其制作过程与壁画画工的做法加以区分。用于制作壁画的准备材料包含有限的、孤立的主题草图,他们可以根据可用空间进行修改,而菩萨、天王和其他辅助人物的幡画,通常是以两套及以上的形式制作的。幡画按真实尺寸制作,其特征和构成元素能准确呈现在绘画表面。此外,仪轨图的绘制可能是由不同阶层的从业者完成的。僧侣或法师,而非画室画工,负责执行仪式空间与活动时使用的仪轨图,或负责制作陀罗尼版画中复杂场景的草稿。此类仪轨图明显使用了其他技术,例如添加于曼荼罗之上的颜色标记,绘制工作中的方位标记以及添加的大段经文标记等。

关键词:幡画;绘画实践;仪轨图;画稿;粉本

中图分类号:J196.2 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)04-0083-16

Banners, Ritual Diagrams and the Painting Practices of Dunhuang

Sarah E. FRASER

(East Asian Art Research Institute, Heidelberg University, Baden-Württemberg 69118, Germany)

Abstract:This essay closely analyzes the banners and ritual diagrams discovered in the Dunhuang Library Cave by identifying the different types of these portable materials and by distinguishing the processes used to produce them from the techniques used in painting murals. While the preparatory materials used to make murals contain sketches for individual motifs, which can be modified according to the amount of space available, the drawings used for banners depicting bodhisattvas, the Heavenly Kings, and other auxiliary figures, which were often painted in sets of two or more, were typically made in“true-to-size” dimensions with all features and compositional elements positioned precisely. Furthermore, it can be concluded that drawings for ritual diagrams were likely executed by a different class of practitioners. Instead of atelier painters, monks or ritual masters were responsible for arranging ritual spaces, including the diagrams used in ritual events and drawings used to make complex tableau for prints of dharani, etc. This study further identifies several additional techniques that evidently belonged in this class of ritual drawings, namely: color codes added to mandalas, directions included for the placement of various motifs, and the inclusion of extensive sutra texts.

Keywords:banner; painting practices; ritual diagram; sketch; reference drawing

(Translated by WANG Pingxian)

敦煌藏經洞发现的画稿对壁画史研究意义重大,说明了在壁画大量创作的时期,画师是如何进行艺术实践的。本文将转而关注敦煌出土的另两种单色画稿。这一时期的绘画主要是壁画,但也有相当数量的幡画。幡画常被或卷或叠收检起来,只在特定场合展示。壁画和幡画的绘制过程区别较大,画师为两者准备的画稿也有所不同。绘制壁画时,画师们需要处理较大的空间,他们合作在墙面上绘制数以千计的图像。这些画师大多徒手作画,画稿也反映了这一点,以灵活多变的片段细节图和侧重于调度大面积全局的示意图为主。画师在绢上绘制小幅作品时,则以全然不同的方式使用草稿。他们多借助其描摹人物形象或界定尺寸大小,以在空白画面中画出单个人物。第三种类型的画师则将绘画作为宗教表达的形式之一,以图像指导经文的理解或记诵。本文将探讨后两种绘画(幡画和仪轨图)的草图,廓清这两种画稿的线条特点,以及专业画师和业余僧侣画师之间的区别。首先,我们来区分壁画和幡画的创作方法。

一 幡画的画稿

绢本或纸本的小件绘画,其画稿多为单个图像。与壁画画稿相比,这类画稿的笔触雅致精准,服装、姿势及布局等细节也较完整。此外,壁画画稿常将多个场景浓缩在一页或几页拼合的纸上,幡画画稿则相对简明而有条理。幡画的画稿或用于对临,或用于直接拓写。草图和底稿的笔触已相当洗练,这或许是因为起稿阶段画师身体和精神与物料之间的关系。幡画师多借助窗户或其他光源,临摹制作一系列相似的作品,需要专注于线条绘制;然而画师在石窟或寺庙里作画时,需要不断地移动以把握更大的空间。石窟大小有所不同,画稿又只能展现局部;画师必须随机应变,徒手作画。另一方面,幡画成品往往与画稿大小一样,而石窟或寺庙的人物大小则根据内部空间的尺寸进行变化。许多幡画在尺寸和形状上几乎相同,但在石窟中却找不出一模一样的两幅壁画。

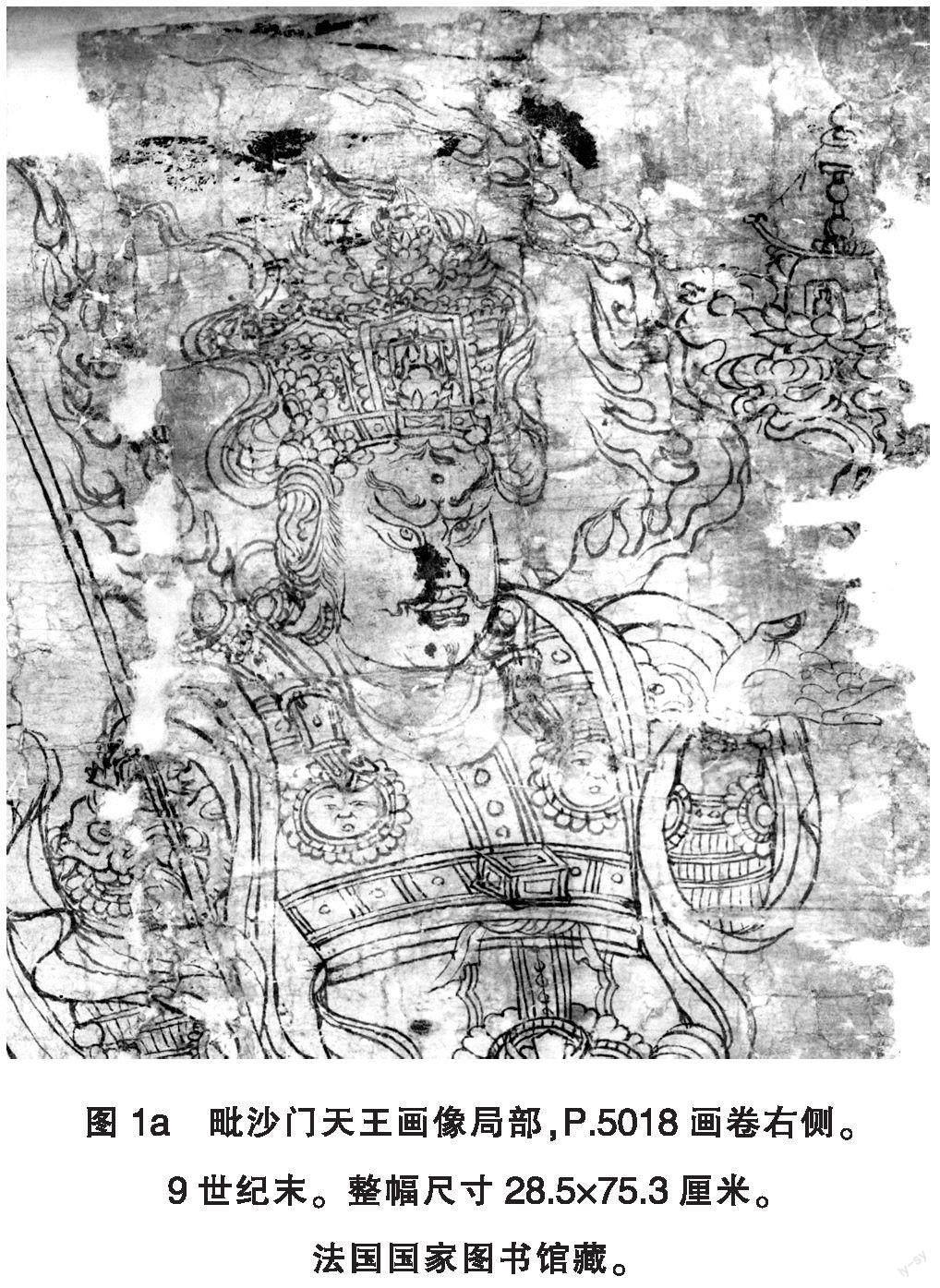

幡画画稿与壁画画稿相对随意的构图不同,通常构图严谨,人物大小与实际多少一致。幡画材料有几种类型,呈现的线条也优劣有别,墨线或匀整稳定,或些微发颤。最为人知的例子是一幅9世纪末的毗沙门天王画像(图1a),毗沙门即守护北方的天王。天王像几乎占据了整张纸幅,长戟置于对角线上。凝炼的线条勾勒出人物和服饰,细密描绘出饰有铺首的腰带、铠甲上的护胸及宝冠上的莲花。天王身后左侧有大批侍从和猛兽(图1a为局部图,未包含这部分),线条松散、勾勒微颤、服饰简洁。这幅作品令人印象深刻,它与斯坦因藏品中一件赋彩描金的幡画极为相近(图1b)[1-2]。这幅作品的服饰上许多细节都与画稿如出一辙,反映了画行在传移摹写时的高超技法。例如二天王的头冠上缯带飘动,将宝塔托至云间的右手以四分之三侧面角度进行描绘,以上皆一一对应。面部也几乎相同。然而有趣的是,尽管二者内容大致相同,画稿比幡画却要大得多。

据赵希鹄(活跃于1195—1242)《洞天清录》(1242)记载,“临”和“摹”是复制绘画的两种常见技法{1}。“临”是指画家将画稿置于空白纸的一侧,然后依样绘制;“摹”则是将白纸直接覆于原作之上勾勒轮廓线。还有一种技法是用熨斗将蜡汁熔化,滴在纸上,进行传移摹写,这一方法在前代也有使用②。“临”和“摹”两种技法绘出的线条不同。“临”的过程中可能会对原人物的位置进行修改,勾出的线条较为放松。毗沙门天王画稿中,侍从的线条和天王像相比看起来更放松,也许采用了“临”的技法。侍从的位置与最终成稿有所差别。另一方面,复制作品虽几可乱真,但线条可能会受拓写的影响略显呆板。虽然目前尚无法确定北方天王画稿与幡画的前后次序,但两者应出自同一画行。还有一幅吉美博物馆藏的作品(MG.17666),画稿中毗沙门天王正率领眷属渡河,许多细节与这两幅相同,如靴子后面的飘带、长戟及身体前倾的姿势[3-4]。这可能是一件出自同一画行但表现较自由的画稿,但显然不是上文中斯坦因藏品中幡画的直接稿本。

画师在绘制壁画时,不能像在作坊里画幡画那样临摹,因为壁画绘于墙上,无法移动。壁画画稿说明壁画描绘更随机和概略。从画稿来看,幡画与壁画创作方法显然迥异,各种局部情节被草草勾勒于壁画图稿上,而毗沙门天王画稿则以细线精绘而成。画面和创作形式的不同决定了线条的差异。壁画只要求在造型、表情及空间方面大略近似画稿即可,而幡画则要求精确再现,几乎不会轻易改动人物造型和服饰。空间也确是了这两种画稿的功能。由于壁画面积较大,画家常估算空间来调整人物数量,以此对画稿进行大致的模仿。对画稿场景进行编号,是在墙壁上创作人物群像的一个有效解决方案。现存大乘佛教幡画中(下文也包含了密教图像),有好几套包含单一造像的幡画,画家贴着作品表面细致描摹,这种方式更加精准。因此很容易识别纸本水墨画稿和幡画成品之间的关系,两者构图相似,相比壁画成品与画稿,其造型更为接近。

一幅菩萨像画稿采用了少见的四分之三背侧像(图2),尽管残缺不全,但仍可以想象出成品面貌。該画稿腰部以下已被裁断,因此我们无法确定其下半身姿势。而它的躯干、面部及头饰,都与一件斯坦因的藏品几乎无差(图3)。画面左侧出现了两幅小稿,一为手部,一为盛有莲花的琉璃碗;这些内容也出现在画面主体之中。幡画中菩萨也表现出相同的姿势,右肩向前探出,左臂略显笨拙地往后伸。除缠绕前臂的飘带略有不同外,其余区别不大。右肩或后背上的披帛下垂的形式相同,发型和头饰稍有差异,但头部皆微微倾斜,凝视琉璃碗,鼻梁高耸,嘴唇丰厚,该幅幡画应受到了前述画稿的影响。这尊菩萨的特征,与印度和喜马拉雅地区流行的古老的笈多艺术有关。尽管画家没有刻意摹画某些元素如绕过右臂回转的披帛,但鉴于幡画与画稿的其他元素相似、大小几乎相同,可以推测两者之间存在联系①。

另外两件描绘同一人物的作品说明,当临摹者没有完全理解原作或画稿中的线条时,摹线会过于简率,导致人物刻画扁平。在一件9—10世纪的绘画中(S.104),临摹者似乎将琉璃碗里的莲花误认成一种常在头饰上出现的扇形花朵简易版[5-6],发卷也不太自然,导致莲花附近大块图案的缺失。另外背部衣褶更添繁复,是为了回避以这种少见的角度描画身体。这种小心机在另一件菩萨四分之三侧身像中被发挥到极致(图4)。其后背上搭上了一块布,回避了难画的背部。脸部和以奇怪姿势弯曲的左臂则正对画面,说明轮廓线可能另有来源,画家也许并未准确理解原作。

绢画的画稿若是与成品有区别,通常体现在减少一些衣褶细节或人物肖像细节变化。一幅9—10世纪间的千手观音画稿,展现了画家如何在创作时修改人物(图5)。画家将手持物由竹枝换成莲花,这两种持物在现存幡画中都能见到(例如S.117,图6)。可以从多种角度来解读成品与画稿之不同处:其一,基本要素相同,头发在顶端结成扇形发髻,长发垂肩;身佩璎珞,垂至腹部;缯带自头部垂至后背,形成类三角的形状;均蓄有胡须;其二,二者可能绘制于不同时间,画稿也许是为完成另一件新作而绘,时间稍晚。这些画稿表明传移摹写及设计尝试中存在很多可能性。有时对图样呈现和内在流动性的犹豫不决,会贯穿到在绢上起底稿的阶段。最早纪年(729)的敦煌幡画作品上(图7),画面上方的残损揭示了很大的改动[7]。 画家一开始可能打算绘制僧侣的正面肖像,但最后改成了四分之三侧像。一般来说,幡画家会重新安排服装、面容及表情细节,但很少对整体设计进行重大改变。研究两套几乎相同的菩萨像可以说明,创作者能通过细微变化让人物面貌截然不同。

斯坦因藏品中的两幅菩萨像(S.125和S.136, 图8 a-b)互为镜像。这两尊菩萨不同于类似姿势的其他作品(EO1414和EO1399.153),其面部朝向不同。S.136中菩萨朝向观者右侧,而另一件朝向左侧。两尊菩萨均转向与持物(摩尼宝珠和熏炉)相反的一边,缯带前宽后窄,凸显了身体的扭转。两尊菩萨的尺寸几乎相同:从头光到莲花座的高度分别是52.7cm(S.136)和52.3cm(S.125),其余细节也表明二者源自同一画稿。如扭动的腰肢、身前飘带下的衣褶弧度及各色璎珞,等等。在保持轮廓相近的基础上,画家修改了衣饰,以丰富人物外观。左边菩萨彩带交错,右边菩萨的外衣则在单色织料上装点圆形图案。二者姿态互为镜像,持物和衣饰变化多样,说明画家把创作时间主要放在丰富造像细节上。可以想见,这两件作品应该摹自同一画稿,无论是将绢覆在画稿之上复制,还是把画稿放在绢后对光复制①。

敦煌藏品中可以找到诸多相似的成对幡画(S.123和EO1172b),其中吉美博物馆藏的两幅幡画(EO1414和EO1399.153)尤其值得关注。二尊菩萨形象相同但持物不同。此处同样,菩萨的尺寸和姿态也是相同的,画家巧妙地调整了服饰细节以区分二者,主要体现于服装的局部变化。一位菩萨是僧人装束,身披福田衣;另一位则身着典型的菩萨装,衣饰华丽。这两尊菩萨共有五件相似作品存世。它们的比例也几乎一样:每件如换算成相同尺寸,长宽上相差不过2厘米。此外在藏经洞至少发现了10套共24件几乎相同的作品,这说明了幡画复制的方法已得到广泛传播①。

这些几近相同的幡画大小一致,只在颜色、服装和持物稍有变化,说明画师进行了批量复制,至少两件起做。留意画师在这种生产体制中的实践和习惯,可知重复使用相同图样是最经济、最有效的经幡制作方法。画师受雇完成某一具体项目,生产一定量的画作,按议定的价钱取酬。而这些类同的作品应是同时绘制的。早期文献中虽曾提及如何进行临摹,但说得并不清楚。东晋画家顾恺之(约345—406)曾提到摹写,其他人也曾谈到如何通过画格临摹,不过这可能是更晚近时才开始使用的方法[8-9],如刘道醇(?—1056)在《圣朝名画评》中指出,绘制壁画会使用画格技术{2}。而清代画稿中有一种纸是半透明的,类似于蜡纸,它们可能用在木刻中摹写图样{3}。而如上所述,最直接的摹画方法可能是将图样置于画面下方或后面对光临摹,天气晴朗时,只要画面干净无损,则很容易能透过其看到图样的细节{4}。

有些画稿线条特别清晰浓重,这可能是作坊批量复制时的母本,用于大量生产幡画。现藏于大英图书馆的一幅大型千手观音画稿(图9),与S.14幡画颇似。这可能是一件关键草稿,画师以此为底本,根据不同的委托要求进行调整。因此S.14(图10)绢画中添加了榜题、璎珞和袍服。画稿与幡画的图像尊格一致,均命名为“大慈大悲观世音菩萨”。尤为关键的是菩萨神韵一致。他面如满月,头戴化佛宝冠;稍有些头重脚轻,身体微微倾向持宝瓶的手臂方向;衣饰略有不同——在幡画中披帛自肩而下缠绕在手臂上,在画稿中则是直接下垂。这个差别表明,幡画不是直接传摹画稿,后者可能最早只是小样,在绘制幡画轮廓时作为参考,最终画家还是改了手臂的位置。实际上,画稿允许小幅调整,仅是作坊的参考,委托人每次定制造像时都可以据此选择图样。画稿中省略了供养人的形象,更加灵活;根据不同的委托,供养人的数量和性别可能会有所调整。

这幅绢画是910年七月十五在盂兰盆会,由供养人张氏替逝去的四位家人——双亲、姐姐(画面左侧比丘尼)及弟弟(试殿中监张有成)——供养的[1]301,34-37。画中一则榜题道出了供养人的心愿:希望父母可去西方极乐世界,这个愿望亦与盂兰盆会这一特殊节日契合。据此来看,这类救苦救难观音像的画稿保存在作坊中,供画师参考和客人挑选,这位张氏便是一例。

有时画稿不一定都能与相同现存绘画直接挂钩,但仍可以关联类似主题作品,如一幅绘有年轻毗沙门天王的画稿(P.4518.34)①。其衣飾上的细节如饰有缯带的头盔、颈部甲胄上镶嵌的璎珞,也出现在一幅9世纪下半叶描绘持国天王的作品中。这两幅作品中的人物体态、装束及面容风格相似,说明出自同一时期{2}。需要注意的是,作为四方守护神的四大天王是作为一组图像存在的,完成时很可能是四个一组。这件毗沙门天王画稿也许曾与另外三件天王的画稿一起保存在作坊中。当作坊接受委托时,对应尊格的画稿会被拿来展示以供参考,并可用于复制订单,这些订单里也有可能要求绘制一组四天王。

现存一幅画稿为一佛二弟子二菩萨,可能是画坊在绘制幡画中净土图像之中心尊像的参照(图11)。佛陀身上那些修改过的痕迹表明,画家处处在描线上追求精准。这种匀整的线条是敦煌绘画轮廓线中最常用的。这些精细线条往往被颜色和上层轮廓线遮盖起来,我们一般看不到,其实在幡画绚丽的色彩下这类线条非常普遍{1}。如描绘弥勒净土的幡画中,居中的人物组合线条精细,显示了一种与工笔画稿类似的绘制方法。一幅罕有的未完成的地藏十王像幡画,呈现出幡画制作时如何勾勒草图{2}。所有的主要轮廓线都使用深色。从其他类似构图作品来看,这一步之后会上一层色彩,最后再用墨色精细地勾描一次轮廓线(这次墨线经常会覆于人物周身红色之上){3}。

对于某些特定形象如金刚力士,画家会大胆采用粗线凸显肌肉的强健,通常画家不会遮盖这些线条,反而会强调,以达到夸张的效果。现藏于大英博物馆和吉美博物馆的两幅风格一致的幡画,都保留了这种在画稿和起草阶段常见的粗线,如金刚力士稿本(图12、13){4}。有趣的是,三幅幡画(S.132, S.123,EO1172b[图14])中的人物虽细节各异,但高度和线条结构相同{5}。首先在S. 123中,用大量红棕色阴影来表现肌体,加深轮廓线,使得人物形象更威武,例如以块状棕色阴影表现肌群,让观者生出雄健之感。其他细节使得画面栩栩如生。在另外两件作品(吉美博物馆藏EO.1172b和MG.17774a)中,画家绘制的人物形象基本一致,但通过更改一些小细节来使图像有所差异。例如第一幅作品里,左脚大脚趾生动地向外翘出,缯带飞扬;而第二幅吉美博物馆藏幡画则人物脚趾微蜷、缯带内翻。我们再来看另一种画稿,这类画稿不仅用于起稿,亦用于筹备宗教仪式。

二 宗教仪式的草稿:仪轨图

僧侣为确保人物形象表现准确,会与画师一起工作。多数画师显然不通过阅读佛经来构思作品,而一般参考画稿。然而有一类画稿显然不仅是画师的参照。这些墨色或朱色的画稿是完整的仪轨图,会直接用于指导宗教活动。也就是说,回顾经文时这些画稿是直观的辅助说明。9—10世纪的中国绘画中,单色画只作草稿用,但这类作品是例外,它们专供仪式。在这些画作上,艺术行为及其衍生品被结合在一起。此类用于宗教实践的画稿大多以密教或大乘佛教为主题,水准远超画师绘制时的草稿。最常见的图像有曼荼罗和陀罗尼。在画面上,单色图案的四周缠绕着复杂的祈愿和仪式注解。与其他有关材料比,大量这类法书性质的注释显得极为不同。但是在密教绘画过程中,也有一类草稿区别于仪轨材料。敦煌遗珍里有此两种密教图像。后者有时用文字注记颜色,有时则会点上一点颜料。这些特征在其他敦煌单色画稿中十分罕见。说明这些画稿注释、金刚乘修行及密教造像的特殊需求之间相互关联。即幡画画稿必须绘制与成品尺寸类似的图像;务求线条精细、构图清晰。而密教稿本则要求画师进行更多步骤,以注记诠释完成品。这些稿本注释十分详尽、包含更多人物和画面。下文要研究这两种类型:密教主题幡画之画稿,以及仪式中使用的单色画。

首先,一些曼荼罗草稿显然是为创作而绘制。很容易将这种图像与其他密教素材区分开,因为对更关注视觉效果而非文本的画师来说,这才是有用的材料。从这个角度来看,曼荼罗画稿与其他幡画草稿无异。例如金刚界五佛曼荼罗(S. 173,见图15),对人物的描绘尤为细致。缜密的线条绘出画面中心的毗卢遮那佛以及周边呈放射形的八尊佛菩萨像,外围是空白方形,为其他图像预留了空间。画稿四周绘有守护四方门户的忿怒相金刚,金刚之间填充了各式法器。推论这件作品仅用于画坊起稿的原因有两点:

其一,画面中心偏左的位置(毗卢遮那佛的左下方)上有一块纸片补丁,绘有供花天女。从照片上很难辨识,但能看到第一条内环墨线被补丁遮挡,画师以更漂亮的形象遮挡了原先的笔误。通过粘贴纸片覆盖部分画面,以修正草图中的细小错误,这足以说明有技能娴熟的画师参与其中。显然画师极为在意细节精准,画面统一,也许是为了便于摹拓。在草图上贴补丁,是中国画院体系中常见的修正办法。例如现藏于北京故宫博物院,绘于1689年前后的《康熙南巡图》草图,在准备工作接近尾声时,画师用贴纸的办法盖住了画卷上一个画错的次要人物,并在其上重绘了一个新形象。纵然两件作品相隔800年,这种修补表明二者出自相似的画坊。上述例子与下文将要讨论的其他曼荼罗画稿差别较大。

其二说明这幅毗卢遮那佛像用于绘画而并非仪式的证据在于,其与一件曼荼罗设色幡画(EO. 3579,图16)非常相似。这件幡画的主尊是居于画面中心的四臂观音菩萨,周围辐射状三角形里为其从属。但在这幅曼荼罗的上方,五方佛、两侧的千手观音和持摩尼宝珠的六臂观音组成了另一个曼荼罗。除去两边的观音,这组画像与前述画稿中心布局相似。尽管幡画曼荼罗中的画像位置部分重置,但整体构图与画稿是一致的。带大象、狮子及其他两尊猛兽的是忿怒金刚,被置于长方形的通道上。四位手持花环的飞天填补了圆圈与方形之间的空间。四角分别绘有金刚杵、带鱼的托盘、带新月形底座的三叉戟。供养人一般被画在曼荼罗成品的下方,但画稿中并未出现供养人。正如前述观音菩萨画稿,S. 173可能也是作坊作画的参考。因此,笔者将画稿与作于910年的幡画联系起来,这些幡画中增加了题记和张氏家族的供养人形象。这些新增内容提供了创作动机等细节,填补了主体图像中缺失的内容。

因为这种内在的复杂性,曼荼罗可能需要由另一批受过完整教育的画师来完成。在一幅长卷画稿上,这类要求十分明确。正面包含四块曼荼罗,其间穿插着无关的押韵词句(P.2012,图17)[10]。 这些仪轨示意图可能用于忏悔[11]。 其重点在于图像体系,包括需要多少神祇、各自的持物和手印是什么;相比而言,构图布局和艺术水平倒成了次要问题。与五方佛曼荼罗中所有人物都在对应的位置上不同,这张画稿将人物绘于曼荼罗四周,通过题榜来区分。曼荼罗主体也只有大概轮廓。花、金刚杵等法器在成品中勾画精细,而在画稿中则较为粗糙。四面法轮的具体位置通过注记来标明,而没有具体图像体现。画稿的另一部分中,画师用文字标记颜色,在缩略的密教人物和持物上标注了“地黄”“地青”和“地五色”。这些画稿不同于前文讨论的幡画、壁画及窟顶壁画画稿,它们反映了一套用于制作宗教仪式图像的规则。这些仪轨起初用于指导观想而非创作{1}。画师使用文字代替图像来表达信息。

这种诠释图像素材的方法,可以与另一件功能不同的曼荼罗画稿作比较。这幅金刚界曼荼罗画稿(法国国家图书馆伯希和收藏P. 4518. 33,图18)不同于前文所述用文字标注仪轨图像的位置和色彩,而是真使用了少许颜料。在这幅曼荼罗和另外一幅可能为密教忿怒相明王的单色画稿上,间缀有蓝、红、绿、黄及棕色的色点,也许是为作坊画师或学徒提供的指示。密教图像中的配色方案非常关键,因为色彩传达的图像学信息十分重要,同时冥想也要显现具体的色彩。因此在绘制曼荼罗时,每个部分必须根据特定内容去绘制{1}。笔者大胆猜测,这些不同的色点可以确保即便主力画师缺席,图像也可以正确上色。这些不寻常的色彩提示也可能用于制作沙画,这是一种藏传佛教传统中常见但无法留存的绘画形式。总而言之,依据这些指示创作的艺术品,应该会被用于仪式。

还有一类曼荼罗图像涉及另一套可视的仪式。这类作品中有一件(S.172),画面中心是一朵莲花,花瓣则被抽象成法轮状。画师在画稿上为学徒做了注记,建议改变图案样式 (图19、20)。在画稿左侧(标有“南”字),画师标注:“此方画下头神,其手印移向西方。”画师标注应拿掉法器,腾出空间来加上与之相配的手印。相同的说明文字重复出现在另外三个方位基点的入口处。动词“用”意指并非作画,作画一般用“画”或“绘”。这种类型的草图很可能是用来指导沙画绘制,沙画通常是由僧侣来完成的一种仪式。

如前文所述,其他曼荼罗草图并非用于绘画,而是仪式。现藏大英博物馆的S.173是敦煌藏品中少有的朱墨画稿,它可能用于诵读陀罗尼经,因为在画面中心写有经文(参见另一件作品S.5656){2}。 画像、金刚杵、莲台都只是简单勾勒,但是画面绘制精确,表明这件作品是成品。其他与禅修实践有关的仪式文献是在宗教活动而非艺术实践中发挥作用。S.6348(图21)的边缘部分以及曼荼罗空白处写满了小字,这些文本综合了12种不同的祈祷和经文,推论它主要是为了满足识字信众的精神需求。在中古中国、吐蕃、龟兹及于闐地区,通过文本和图像向大日如来祈求,体现了佛教庇护平安的重要功能。另一件用于法会上的单色仪轨图(图22)被用作构建一个供奉陀罗尼经的仪式空间。在平面绘制的钵器、瓶子旁标注有汉字,以表明容器里应有的物品,如水、香或灯油。除咒师的座位和香炉的位置之外,四个基准方向也被标注出来。

仪式经文也可以是印制的。印有陀罗尼画及经文的印刷品便变成了加持品,它们可以大量快速复制。公元980年制作的大随求陀罗尼图像中(S.249,图23),即用形制相同的极小梵语字母写成环状文本,几乎无法用于仪式中念诵。这件陀罗尼及类似的其他作品被大量复制,以满足世俗信众不断扩大的需求,在敦煌藏经洞中就保留有一些类似的印本{1}。这些陀罗尼图像很可能不用于寺院仪式,而是作为护身符广泛传播。敦煌发现的这类陀罗尼经版画,时间上贯穿了10—11世纪[12]。但是我们可以推测,在精神层次更高的密法修行中,僧侣应该采用复杂的文本和仪轨图,依据特定仪轨手工制作,不同于大量印制的版画,后者代表了面向信众的通俗表达。然而,这些版画可能被赠予信众,作为其布施给寺院织物或粮食的回馈。

参考文献:

[1]Roderick Whitfield. The Arts of Central Asia:The Stein Collection in the British Museum:vols.3[M]. Tokyo: Kodansha,1982-85:314-315,pl. 16.

[2]Roderick Whitfield,Anne Farrer. Caves of The Thousand Buddhas:Chinese Art the Silk Route[M]. London:Thames and Hudson,1990:9.

[3]Hambis,Louis,Nicole Vandier-Nicolas. Mission Paul Pelliot XV: Bannières Et Peintures De Touen-Houang Conservées Au Musée Guimet:vols. 14-15[J]. Paris:Andrien-Maisonneuve,1974:pl. 192.

[4] Jacques Giès,Michel Soymié,Jean-Pierre Drège,et al. Les arts de l'Asie centrale:la collection Paul Pelliot du Museée national des arts asiatiques:Guimet:vols. 2[M]. Tokyo:Kodansha, 1994:pl. 77.

[5]Roderick Whitfield. The Arts of Central Asia:The Stein Collection in the British Museum:vols.3[M]. Tokyo: Kodansha,1982-85:pl. 49-2.

[6]Sarah E. Fraser. The Artist's Practice in Tang China, Eighth-Tenth Centuries[D]. Berkeley:University of California,1996:pl. 138.

[7]松本榮一.关于敦煌出土开元年间的绘画[J]. 国华. 1933(511):153-157.

[8]Bush,Susan,Hsio-yen Shih. Early Chinese Texts on Painting Cambridge[M]. MA:Harvard University Press,1985:33.

[9]Ecke,Tseng Yu-ho.A Reconsideration of Ch'uan-mo-i-

hsieh,the Sixth Principle of Hsieh Ho[G]//Proceeding of the International Symposium on Chinese Painting.Taipei: National Palace Museum,1972:313-350.

[10]Michel Soymié,et al.Catalogue des Manuscrits Chinois de Touen-Houang,Fonds Pelliot Chinois de la Biblio-