古琴音乐在中小学教学中传统文化的植入

2023-09-27韩蕊

韩蕊

摘要:古琴是我国传统音乐文化的瑰宝,是中国历史上最古老的乐器之一,它蕴含着我国古代文人们和作曲家们宝贵的音乐才华。本文以传统文化作为基点,选取古琴音乐作为传统文化的重要切入点,从五声音阶、减字谱、节拍、音色、演奏、琴文化六点研究古琴音乐的传统文化价值,论证了笔者选取古琴作为传统文化代表的原因,并以名曲《梅花三弄》为例从智育、美育、德育三个方面对古琴音乐传统文化进入中小学课堂的必要性做了充分的说明,文章的最后,提出把古琴等民族音乐文化融入到中小学教育的各个环节并做了教学设想,笔者选择《梅花三弄》为例不仅是因为这首曲目有着悠久的历史是久负盛名的古琴名曲,且其蕴含了古人借物咏志的自然主题,在曲目弹奏技法上有具有独特的时代特点,对传统文化在中小学课堂中的教学可以起到非常典型的范例作用。

关键词:古琴音乐;传统文化;中小学音乐教育

在中华民族悠悠五千年的历史中,传统文化凝结着一个民族自古以来的智慧的结晶,是民族生存与发展的动力。民族音乐是世世代代生活在这片广袤而富饶的土地上的人们所创造的具有民族特色的音乐,是反映民族文化和民族精神的音乐,具有独特的中国韵味和中国色彩。与语文、数学、外语这三大学科相比,民族乐器培养这一学科一直不够受重视。民族乐器课程教学内容缺乏,博大精深的中国传统文化没有得到充分的发展。同时,民族器乐中所包含的传统文化的引入,在传统的学校课堂中几乎没有涉及。在要求学生全面发展的教育背景下,古琴的知名度越来越低,甚至有人将古筝与古琴混为一谈。笔者认为,在这样的教育背景下,古琴应该得到重视。

一、古琴音乐的传统文化价值

古琴文化历史悠久,据古籍中记载,第一架古琴的诞生与中华文明之初的帝王有关,迄今为止,我国考古发掘的最早的古琴距今也有将近3000年的历史了。在魏晋时期,战乱四起,士族阶层涌现出了很多郁郁不得志的琴者借古琴抒发自己的政见以及感情,期间自然而然出现了很多流传于后世的琴谱。

(一)音阶里的五声性

宫、商、角、徵、羽是我国传统民族调式中最常见的五个主音,相当于西方乐音中的“ do、re、mi、sol、la”。在古代以音阶的第一级区分调式,共有五种不同的调式,即:宫调、商调、角调、徵调和羽调。古琴的所有曲目包括《梅花三弄》 均是由五声音階组成的曲目。

(二)减字谱的内涵性

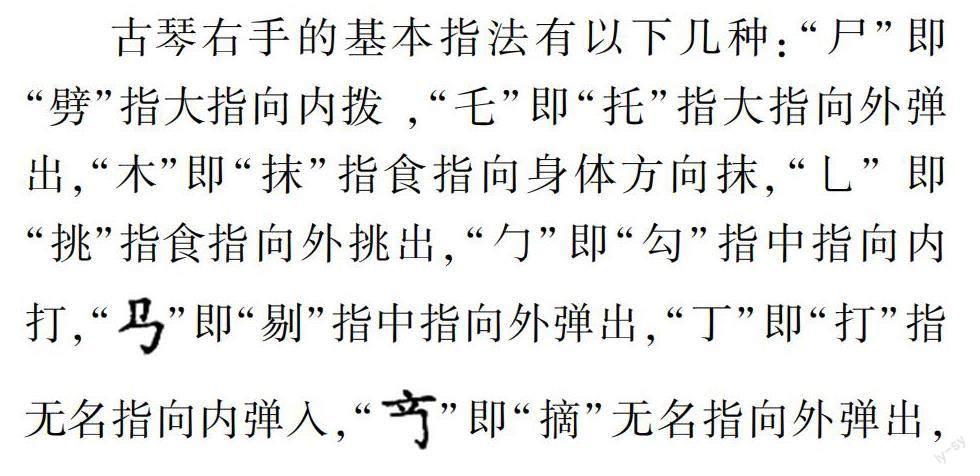

古琴右手的基本指法有以下几种: “ 尸” 即“劈”指大指向内拨 ,“乇” 即“托” 指大指向外弹出,“木”即“抹” 指食指向身体方向抹,“乚” 即“挑”指食指向外挑出,“勹” 即“勾” 指中指向内打,“ ”即“剔”指中指向外弹出,“丁”即“打”指无名指向内弹入,“ ”即“摘”无名指向外弹出,“厂”即“历” 食指向外连挑数弦,“早” 即“撮” 大指向外、中指向内同时弹弦。

古琴左手的基本指法为:“大”即“大指”指大指按弦,“亻” 即“食指” 指食指按弦,“中” 即“中指”指中指按弦,“夕” 即“名指” 指无名指按弦。左手指法的右侧通常会加上1到13之间的数字,分别代表13个徽位。

古琴音乐不仅浓缩了汉文化的精髓,将世界上最古老的文字之一———汉字融于减字谱,用来标记指法,也将古代许多著名诗人的佳作编写成歌曲,以琴歌的方式传唱于街头巷尾,也象征着中国人的内敛含蓄、谦和高雅的品格,是中华文化极具代表的传统民族乐器。

(三)节拍中的随意性

结合上文的减字谱,以前的古琴是没有标记节拍的,传授曲目全靠师生间的口口相授,指尖着力在弦的同时,要保持柔软放松的状态,相较一板一眼的节奏,与自己的呼吸相结合更为重要。以至于,同样的曲目在不同的派别中会有截然不同的演奏风格,给演奏者提供了极大的自由发挥空间。

(四)音色间的差异性

中国人在挑选传统乐器时比起技法会更注重它的音色,这一点乃至东亚也受到了影响,刚劲有力的散音、轻巧灵动的泛音和婉转悠长的按音是古琴的三大重要音色。散音为弹奏古琴时,左手不触琴,右手弹弦,发出的单弦音;泛音需要左右手配合弹奏,在右手弹奏的同时,左手轻触十三个徽位之一,才能发出的音质;按音是通过右手弹弦配合左手在十三个徽位之间上下滑动、按、揉的变化音,按音也是三种音色中最丰富最常用的,有跪、吟、猱、注、绰等多种指法。

(五)演奏时的协调性

在熟练掌握各种演奏技巧的基础上,古琴较为注重左手和右手的协调,在和谐的节奏方面达到了很高的艺术修养。演奏者的左手“按琴弦入木”指的是稳扎稳打、一丝不苟地按音;但另一方面,根据不同音乐的内容,也要注意手法的自然、轻松、敏捷和灵活。演奏者的右手则要“弹如断音”,这意味着正确的音调应该是有力、坚定和果断的。

(六)琴文化的包容性

孔子在四处游学时,十分推崇古琴音乐,是礼乐的创立者与推崇者,他在儒家思想中也渗透了中国古琴艺术的方方面面。然而,不仅儒家,道家乃至佛教的思想也融入在古琴的文化之中,这也恰恰体现了古琴文化的包容性。

在现代,虽然古琴音乐不显于显眼的地方,但仍然占据着重要的地位,最常见的莫过于古装影视剧中,不论是背景音乐还是剧情需要的演奏都可见古琴在古代的崇高地位。

由此可以见得,古琴音乐是中国传统文化的重要载体之一,本文选择古琴音乐作为传统文化的切入点十分贴切。

二、古琴传统音乐文化植入中小学的必要性——以《梅花三弄》为例

古琴是中国历史上最古老的乐器之一,自诞生以来,就因其小众的特质而被贵族阶级和文人墨客推崇备至,也正因如此导致了古琴长期以来脱离群众,至今很多琴曲都是经过后人改编从而流传下来,是否还原了真正的原曲我们不得而知。20世纪以来,中国的经济、政治、文化等经历了前所未有的冲击,社会的动荡不安也推动着从上到下的变革,西方音乐文化的“侵入”悄然改变着中国民族器乐甚至是中国传统文化的地位,加强中国传统文化的行动迫在眉睫!

(一)古琴音乐中的传统文化在课堂教学中的智育作用

汉字是世界上最古老的语言之一,至今已有六千年的历史,它不仅是万千中国传统文化的其中之一,也是肩负着承载中国传统文化的使命。纵观中国古代历史,为了适应和促进音乐的发展,传承珍贵的音乐文化,各种记谱法应运而生,文字谱就是其中之一,但由于其记法冗长,不便于音乐的教学与流传,故逐渐被淘汰,到了唐代由著名琴家曹柔修改为减字谱。

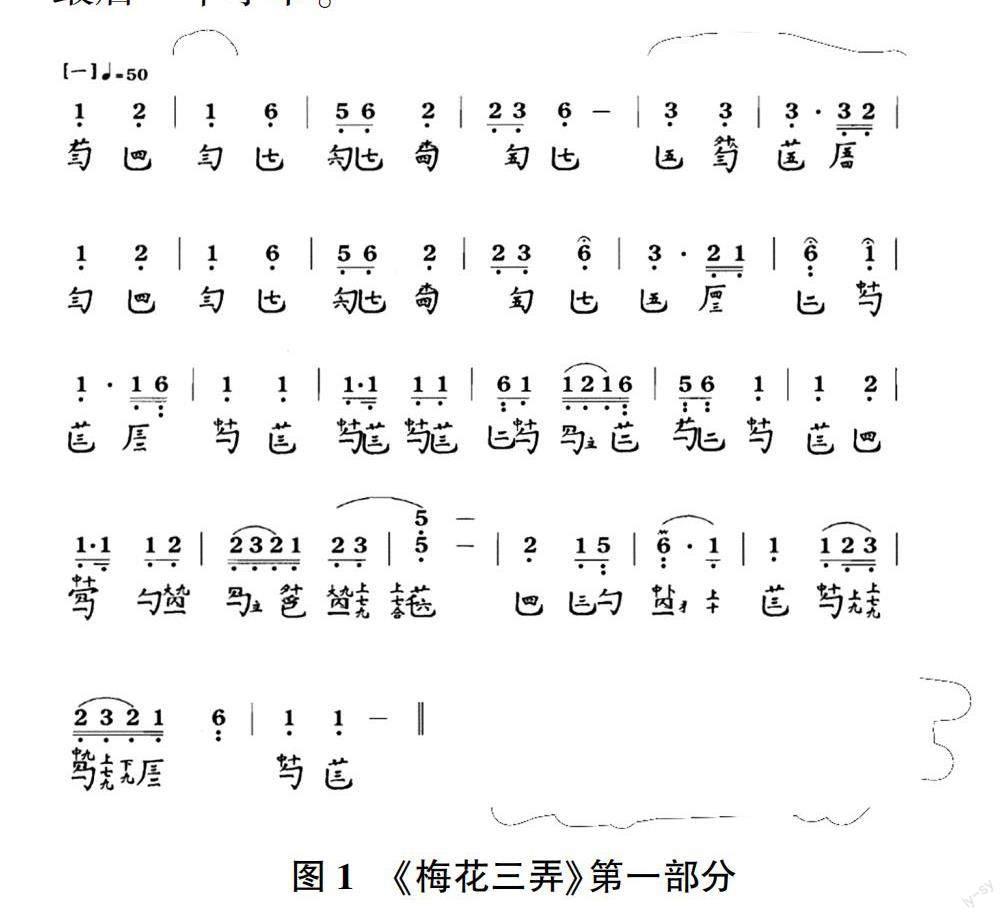

图1是《梅花三弄》 的第一部分也是开篇部分,下面一行为减字,上面一行为简谱,因为减字谱无法表达速度和节奏,所以在现代,琴者们通常看简谱来确定大致的节奏,通过减字谱来确定指法和音调。每一句的抑、扬、顿、挫都有着相应的轻、重、缓、急,对应着琴者的情绪、力度、呼吸、技法,绝对不是死板的固定节拍。

例如,如图1所示,第1至第4小节视为一句“话”亦或是“气口”,结合《梅花三弄》的情景,漆黑的夜里大雪飘扬,弹奏得缓慢而又铿锵有力,一个小节两个四分音符分别对应一呼一吸,通过第5至第6小节微快的过渡再转至第7小节,虽然这里依然是什么音乐符号都没有,但应该要较前面稍显急快,力度也要更强,最后收势于第一部分的最后一个小节。

减字谱中凝聚着我国传统音乐智慧的结晶,在那个大多数乐器都没有记谱手法的年代,古琴独树一帜,传承了千余年来六百多首琴曲,恰如一条细细的线,连结着民族的文化精神。

(二)古琴音乐中的传统文化在课堂教学中的美育作用

美育,即审美教育,是关于审美和创造美的教育。通过对艺术美、自然美、社会美的审美活动和理性的美育教育,使学生树立正确的审美观念,培养健康的审美趣味,提高对于美的欣赏力和创造力。

在古代,古琴作为高雅志士抒情感怀、悲歌叹息的重要乐器,有着十分重要的地位,它的美育作用可见一斑。在快节奏的社会中,这种能荡涤人心灵的质朴音色,有着独特的音韵美。

唐代的时候流行“三叠” 的唱法,从结构上看,曲子已经突破了原有民歌的形式,在经历了人们加工而成之后,向着更高的艺术形式发展了,这点和汉魏时期的“ 相和歌” 和“ 清商乐” 有相似之处。

在中小学中加入古琴的教学,可以让学生们拓宽视野、陶冶心性,提高音乐素养、提升学生们的音乐审美能力,使紧张学习生活中的压力得到释放,缓解疲惫、放松身心。

(三)古琴音乐中的传统文化在课堂教学中的德育作用

根據古籍所载,《梅花三弄》初做是为一首笛曲或萧曲,之后被后人改编为古琴曲,乐谱最早见于《神奇秘谱》,是为数不多的现存的古琴谱集。整首共分为十段两部分,音乐通过梅花的白香味和抗寒性,通过对象来表达自己的感情,以高尚的品格来赞美人。

世人常用“四君子”———梅、兰、竹、菊来寓意圣人高尚的品德,其中梅花常被用来形容高洁志士,虽身处恶劣的环境,但仍然蓬勃向上、洁身自好的情怀。

音乐的第六段即图2是对整首乐曲的进入高潮阶段的引言。音色优美流畅,泛音明亮轻快,节奏平稳舒缓,与前篇散音的深沉形成鲜明对比。一弄,宁静的夜空中,明月高挂,冰天雪地上的梅花晶莹剔透,仿佛在向梅花致敬。然后,节奏的变化使旋律充满了力量,就像梅花在微风中轻轻摇曳;二弄,冰天雪地,梅花飘飘荡荡,露出傲然的姿态;三弄,雪虐风饕,梅花不惧严寒。它生动地展现了梅花沉静、凝重、晶莹剔透的面貌。这个主旋律的三次出现都有清晰透明的弦外之音。

乐曲表达了梅花傲然立于暴雪之中、不畏严寒、不屈不挠的高尚品格,并借梅花的自然品格赞美与梅花一样虽深处环境艰险却迎难而上的可贵人格。节奏前调平稳舒缓又不失优雅,曲调清新活泼,后调慷慨激昂跌宕起伏,展现了风雪中梅花刚柔并济的形象。

三、古琴音乐在中小学课堂中的探索

得力于国家政策的支持和学校领导对民族乐器教学的重视程度,目前大多数的民族乐器在中小学课堂中已经得到了极大的发展,形成了独树一帜的教学方法与教学特色,家长们也很支持学校的民乐教育工作。但是古琴的推广程度仍然很低迷,绝大多数的中小学并没有条件和师资开展古琴教学课堂。

(一)古琴音乐在中小学课堂中的教学现状

集体授课是目前中小学古琴教学的主要模式,虽然拥有高效的效率但却很少能顾及每一个学生的学习情况与进度。长此以往,导致的结果就是学生们出现参差不齐的演奏情况,甚至于有的学生对古琴的基本认识都没有构建起来,这样通常无法达成教学目的。

关于中小学古琴教材的选择也尤为重要,教材作为教学课堂中学生与老师联系的纽带,是学生们了解古琴文化的首要方式,但是现阶段学校还没有专门的古琴教材,大都是统一的综合音乐教材。

(二)古琴音乐中的传统文化在课堂中的传承

古琴音乐教育并不是一蹴而就的,古琴音乐教育最有效的途径就是在学校进行教育,学生就是我们民族的未来,用古琴音乐塑造学生的音乐价值观就是为民族的未来做贡献。

1. 目的

通过授课,带领同学们聆听古琴曲目,感受古琴质朴、深沉的音色和优美的旋律,让学生们感受古琴中的优秀传统文化,增强民族自豪感。加强对古琴的了解,加深对古琴的认识,在音乐中体验美、优雅,并在由浅及深、由简入繁的教学过程中建立综合乐感和美感。进行减字谱教学,使同学们掌握基本的识谱能力,达到了带领同学们探索和研究古琴中的传统文化的目的。

2. 自我定位

作为音乐教师,应当做学生们的兴趣呵护者、审美培养者和特长探索者,以兴趣爱好为“敲门砖”,带领学生们在教学中逐步提升审美水平并不断开发探索自己的音乐特长。

(1)兴趣呵护者

兴趣的展现是一个渐进的过程,教师应当通过多样化的教学激发和呵护学生的兴趣,丰富中小学的古琴教学内容,例如移植经典曲目。一方面可以充分结合学生的心理特点和喜好,学生学习起来也会很有趣。激发学生们学习古琴的兴趣是带领学生们学习古琴技法、深入了解其中的传统文化的重要前提条件,教师们在教学过程中应当根据教学目标和教材以及学生的心理特点适时地调整教学方法和教学手段。例如,设计有趣的问题引起学生们的好奇心。再比如,在教师演示过后,可以让学生们之间相互指导,充分发挥以学生为中心的教学要求,让学生们在相互学习中对本节课的重难点加深印象。

(2)审美培养者

中国人对美向来有着无限的追求,五千年来崛起又被颠覆每个王朝都留下了宝贵的美学思想和数不胜数的非物质文化遗产。在古代哲学家们看来,美学是一种精神追求,是人生的终极奥义,对于当今社会的快节奏的社会来说,如果能够以审美的方式来感知古琴音乐中的传统文化的同时受古琴音乐方方面面的熏陶和感染提高审美能力是一举两得的事。教师在古琴教学中可以带入传统文化思想,使得审美情趣在古琴音乐中体现出来,比起单纯的古琴教学课,更应着重赏析这个方面,寓教于乐,在轻松的氛围中带领同学们了解古琴的历史、构成、演奏乃至琴文化,培养学生们对古琴传统文化的热爱之情。

(3)特长探索者

每个学生都具有个体差异性,教师需要擅于从不同学生的身上发现各自的“闪光点” 并不断地给予鼓励和关爱,充分挖掘学生们的潜能,才能最大化地发挥课堂和教师应有的功能与职责。教师们在教学过程中应该充分观察学生的状态,并根据不同学生的不同状态因势利导,创造平等、活泼的教学氛围,建立学生们在各自优势项的自信心,从而获得个性的自由发展。

3. 意义

中国古代传统民族乐器的繁盛景象与我们丰厚的历史文化和古代的雄厚经济基础有着密不可分的关系,我们应当在拓宽学生视野的同时,让学生们自觉树立起保护传统文化和传承古琴音乐的意识,通过所有老师们的努力,培養新一代的琴学人才,薪火相传,在现实和历史之间,绽放中华民族的独特传统文化。

笔者希望有更多人重视古琴音乐,也重视中国传统文化在古琴中的延续。中小学生是未来社会的栋梁,在传承古琴音乐等中国传统音乐文化的时候,把握好年轻的血脉就坚实了中国传统文化的根基。

(作者单位:常州大学)

参考文献:

[1]薄鸿宇. 论古琴音乐的传承—古琴进入中小学课堂的可行性研究[D]. 天津音乐学院,2017.

[2]丁岚. 古琴音乐文化融入学校教育[J]. 艺术评鉴,2021(15):117-119.

[3]陈韦廷. 中国古琴在数字媒体语境下的传播研究[D].上海音乐学院,2021.

[4]戴蕾. 《古琴初级入门》系列微课设计与开发[D]. 扬州大学,2021.

[5]李婷婷. 古琴艺 术 的 当 代 意 义 [D]. 云 南 艺 术 学院,2017.

[6]韩坤. 中国古代音乐传承研究[D]. 南京师范大学,2017.