两宋文人视域下隶书的觉醒

——以桂林隶书石刻为例

2023-09-27王江涛

⊙ 王江涛

引言

因时代的需要与社会环境的变化,文字在运用的过程之中不断变迁,从古文篆籀到隶草真行,或是聚变,或是骤变,都有其自身的历史性。其源流虽有着诸多的争议,但隶书源自篆书的删繁就简已经成为共识并被普遍接受。隶书的起源据《汉书·艺文志》载:“起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶。”[1]后许慎继承了这种说法,在《说文解字》序言中说:“官狱职务繁,初有隶书,以趣约易。”[2]站在今天的视角,去审视此类观点,它有自身的合理性。唐兰先生认为,春秋末年的陈尚陶釜已经有了隶书的风格,目前考古发现的简帛材料也印证了隶书的产生早于秦统一六国以后。“隶变”的发生至少在战国中期,并在西汉中期完成,之后隶书走向成熟,以敦煌汉简中比较标准的八分书为代表。到了东汉隶书的艺术水平达到了顶峰,一是新书体走向成熟之后的体现,二是与“自后汉以来,碑碣云起”的社会环境有关。这一时期的隶书石刻风格迥异,王澍评其“隶法以汉为极,每碑各出一奇,莫有同者”[3]。偶有风格相似者,如《石门颂》与《杨淮表记》、《西狭颂》与《郙阁颂》,仔细考察他们也是各有特色,绝不雷同。到汉末至魏晋之际,隶书趋于流俗,注重装饰性,逐渐走向了程式化。再到唐开元、天宝年间,因唐玄宗李隆基的喜好,隶书在这一时期得到推崇,获得了“中兴”的机遇,出现了像韩择木、蔡有邻等一批隶书大家以及大量的隶书碑刻,但是唐人隶书追求端正、华丽,远不及汉隶所取得的艺术成就。

一、两宋时期文人士大夫对于隶书的审美态度及转变

宋初基本延续了唐末五代的书风,但自公元10世纪开始,连年的动乱使得政府和民间对文化无暇顾及,盛唐所缔造的书法艺术高峰在此后逐渐走向衰落,以至于作为文坛领袖的欧阳修认为:

今士大夫务以远自高,忽书为不足学,往往仅能执笔。而间有以书自名者,世亦不甚知为贵也,至于荒林败塚,时得埋没之余,皆前世碌碌无名子。然其笔画有法,往往今人不及,兹甚可叹也。[4]

他还对蔡襄感叹道:“书之盛,莫盛于唐。书之废,莫废于今。”[5]北宋初年,主流书法依旧以楷、行草为主,虽因小学的兴起,曾出现过诸如徐铉、陶榖、刘温叟、袁正己、尹熙古、释梦英、句中正等以篆隶擅长的书家,宋太宗曾以“八分《千文》极大飞白数尺以颁辅弼”[6],但他们主要取法唐人,且当时隶书多用于碑榜、匾额,普及度不高,王著于淳化三年(992)始编次的《淳化阁帖》中也未有隶书收录,书法被苏轼称之为“本朝第一”的蔡襄也只是对分隶有所涉足而已,以此可见隶书在宋初常常处于一种被冷落的境地。

直到北宋仁宗时期,史学家王洙受到其父王砺的影响,晚年对于隶书尤为青睐,朱长文称赞其隶字尤得古法,以致使“当时学者翕然宗尚,而隶法复兴”[7]。此后几年,欧阳修开始编撰《集古录》,对于汉魏碑刻尤为重视,许多汉碑虽然已经磨灭殆尽,只剩下数字,但是也会不惜笔墨对其著录。虽然其著录的主要目的是考史纠史以备广览,但也关注其书法价值。他在跋《后汉杨震碑阴题名》时称其“隶法尤其精妙”。在跋后汉残碑时,对于保存完好的隶字,直言“体质淳劲,非汉人莫能为也”[8],甚至称赞《后汉秦君碑首》“独其碑首字大仅存,其笔画颇奇伟”[9],凡此种种。但欧阳修对待汉隶也并非一概认可,他在跋《后汉碑阴题》时,便认为其“隶字不甚精”[10]。在当时,不仅有关注汉隶书法价值的欧阳修,也有直接取法汉隶的书家。例如欧阳修在《集古录跋尾》中提到的杨畋,就直接取法《后汉稿长蔡君颂碑》,另外还有王洙的父亲王砺,蔡襄曾评其“隶字乃得汉世旧法”。在对待唐人隶书的问题上,欧阳修不仅认同唐代隶书名家有韩择木、李潮、蔡有邻及史惟则四人的观点,认为这四人“皆后人莫及也,不惟笔法难工,亦近时学者罕复专精如前辈也”[11],并对其他唐代隶书家亦有认可。他在跋郭谦光所书的《崔敬嗣碑》中说:“其事实文辞皆不足采。而余录之者,以谦光书也,其字画、笔法不减韩、蔡、李、史四家。而名独不著,此余屡以为叹也。”[12]对唐人隶书的肯定,可能与其身处宋初书坛凋敝的窘境有关,大概也与欧阳修嗜古尚法的书法观有一定关系。

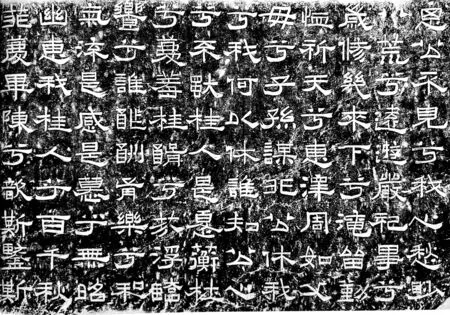

柯梦得 隶书《方公祠堂迎送神曲》拓片(局部)桂海碑林博物馆藏

朱长文作为欧阳修后辈,持有和欧阳修基本一致的观点。他在隶书上首推汉魏,重视唐人,只不过尤为推崇韩择木,并将韩择木隶书作品列入“妙品”,与欧阳询、褚遂良、柳公权以及同一时代的蔡襄并列,并评其隶书曰:“观其迹,虽不及汉、魏之奇伟,要之庄重有古法,而首唱于天宝之间,宜置妙品。”[13]这一时期的北宋文人在崇尚汉碑隶书的同时出现了另外一种倾向,那就是尤其推许蔡邕。黄伯思对此无奈感叹道:“犹东汉诸碑,流俗多以为蔡邕书,岂尽中郎笔迹哉!要当鉴以心目,而弗信耳传为佳。”[14]

由于欧阳修的《集古录》和赵明诚《金石录》等金石著录类书籍的问世,再加上受徽宗一朝“崇古”思潮的影响,文人士大夫越来越多地关注荒塚山林里的金石碑刻,使得古代金石拓本与书法绘画作品一起,被用来支撑宋代文人士大夫的日常生活。到两宋交替之际,北宋后期文人对于隶书“尊汉重唐”的态度发生了改变,姜夔曾在《绛帖平》中说:“国初以来多作唐体,自欧、赵著录汉刻,士大夫始重汉而贬唐。”[15]在对待唐人隶书的态度上,首先发生转变的是黄伯思,他同样是站在“崇古”的立场,却对唐人书法提出批评:

篆法之坏肇李监,草法之弊肇张长史,八分之俗肇韩择木。此诸人书非不工也,而阙古人之渊原,教俗士之升木,于书家为患最深。[16]

黄伯思虽重视法度,却不为法而法,而是崇尚汉魏碑的高古,有着更高的艺术追求。到宣和年间,皇家编撰的《宣和书谱》称:“至唐则八分书始盛,其典刑盖类隶而变方广,作波势,不古不严。”[17]这一态度到南宋时也为其他文人所广泛持有,洪适直言:“唐韩择木、蔡有邻以八分擅场,而结体妩媚,仅得《孙根》《夏承》之续余尔。”[18]此时,宋人主要通过汉碑来学习隶书,并且不只局限于蔡邕等名家碑刻,而是广泛取法普通汉碑。对于隶书的评判标准也不再是欧、赵等人用笔的工与不工、劲与不劲,而是逐渐转向了汉隶所体现的淳古与质厚,将汉人隶书作为评判的法则。洪适在《白石神君碑》后说道:“汉人分隶,固有不工者,或拙或怪,皆有古意。”[19]宋高宗也曾评价司马光的隶书似与汉人相近,为了追求汉隶的“古意”魏了翁曾尝试用篆法作隶,杜仲微为了追求汉碑的苍茫,甚至故意以秃笔作隶,南宋文人对汉隶精神的追求可见一斑。遗憾的是,由于时代的限制,这种追求只是流于形式,使得宋人的书法未能突破“帖学”的限制,即使如此,从现存的宋人隶书书迹上也能看出其艺术特征也有可取之处。

二、桂林隶书石刻艺术价值及书家群体

桂林石刻最早可以追溯到隋代,唐朝时因佛教的发展与官吏、文人的游历而逐渐发展。到971 年,宋军灭亡了南汉政权,完成了统一。统一之后,宋王朝极为重视边疆的治理,至道三年(997)为了岭南地区的开发与统治,设立了广南东路和广南西路,广西由此得名。因桂林开发较早,成为治所,相对于北方的动乱,较为稳定的社会环境为文化、教育等事业的发展提供了丰厚的土壤,也为桂林石刻的发展奠定了基础。桂林石刻因山水而生,文人墨客对于桂林山水的开发起了极大的促进作用。叶昌炽在《语石》中说道:“桂林山水甲天下,唐宋士大夫度岭南来,题名赋诗,摩崖殆遍。”[20]其中就包括黄庭坚、米芾、张孝祥、范成大等书法大家。这种文人的“好事”一直延续到了民国,桂林石刻历史跨度大、石刻内容丰富、遗迹保存较好,具有很高的历史价值和艺术价值。

桂林的宋代隶书刻石主要分布在龙隐岩、独秀峰、七星岩、象鼻山等地,以南宋时期的石刻居多。在内容上可分为碑刻、题记两大类。北宋时期的桂林石刻数量仅有南宋的一半,受唐人书法影响较大,所以刻石多以楷书为主。目前著录已知最早的北宋隶书题记是熙宁七年(1074)的《周应期陈大顺等六人龙隐洞题记》,风格基本是唐人隶书的延续,结体方正,不复死板呆滞,亦有趣味。此外还有1154 年所刻,寇准所题的“但知行好事,不用问前程”诗句,旁署:“寇忠憨公书,守器子上石。”[21]寇准虽作为宋初名臣,但不以书显,宋《宣和书谱》与明陶宗仪《书史会要》均无记载,此刻石可为研究其书法以及宋初隶书提供依据。

南宋建立之后,大量人口南迁,广西人口由之前神宗元丰三年(1080)的242109 户增长至宁宗嘉定十六年(1223)的528220 户,大多数的移民进入以桂林为中心的周边地区。人口的大量增加促进了桂林地区的发展,而交通的便利和经济增长,也使得其与外界的联系日益密切。桂林山水的不断开发,使其逐渐成为宋代文人所向往的精神家园,隆兴元年(1163)郁林知州王过就曾在题记中说:“饱闻八桂岩洞之奇,恨未能一到。”[22]桂林石刻此时在增速上达到最大值,由于大部分文人在经历了动荡之后,“他们不仅失去了家园和收藏,而且失去了研习书法的条件和氛围”[23],使得主流书法的发展受挫,这为篆隶的发展提供了一定的机遇。绍兴九年(1139),宋金议和之后,金将河南归还南宋,以此与南方通商,而来自长安等地的秦汉碑刻皆能在文人士大夫手里卖得好价,可见“崇古”之风在南宋不减反增,这也许是文人对中原的迷恋,也可能是对往日盛世的向往。“文人的关注、习隶之风的深入民间,隶书的研究著作的出现,使南宋隶书获得了良好的发展环境。”[24]因此,桂林石刻隶书在这一时期的数量倍增,一点也不逊色于其他书体。

桂林南宋时期隶书刻石表

伊秉绶 临《衡方碑》 选自荣宝斋出版社《玉莲斋藏画》

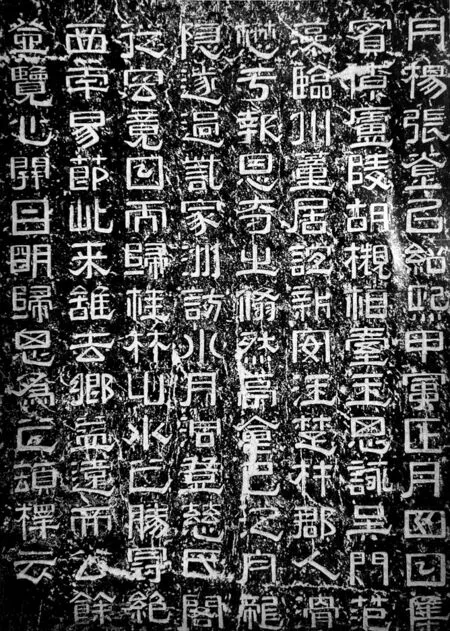

张釜 隶书《水月洞题记》拓片 桂海碑林博物馆藏

东汉 隶书《肥致碑》拓片(部分)选自荣宝斋出版社《中国书法全集·第8 卷:秦汉刻石2》

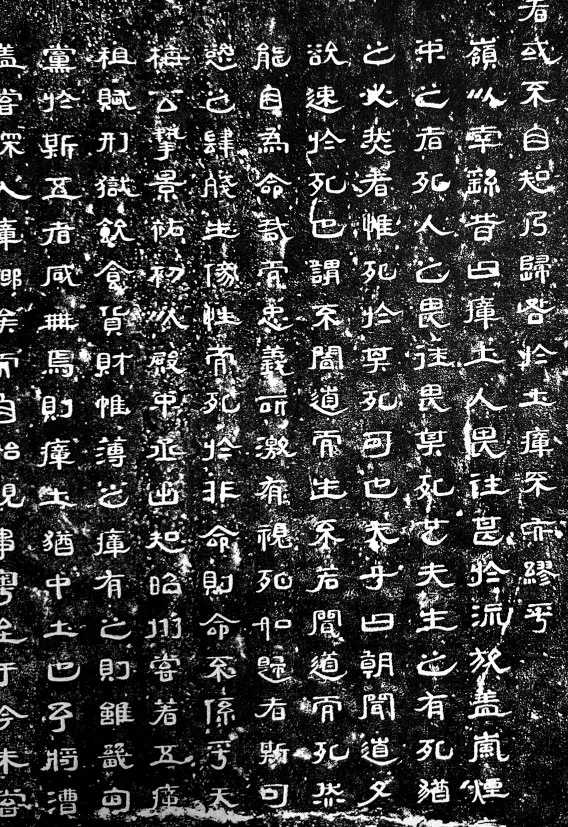

石俛 隶书《龙图梅公瘴说》拓片(部分)桂海碑林博物馆藏

从桂林所留存的南宋隶书刻石中都可看出明显取法汉碑的痕迹,风格可大致分为两类:一类是虽带有唐隶余绪,但明显区别于唐隶的八分书;另外一类则是基本脱离唐隶桎梏,以汉隶为根本,并融入自己对隶书理解的“尚意隶书”。此外上述隶书刻石除《柯梦得方公祠堂迎送神曲》《朱熹虞帝庙碑》《张公洞记》《龙图梅公瘴说》《李訦平亭诗碑》等碑以及《碧虚铭》《元祐党籍》等碑的碑额外,其余皆为文人的游历题记。受“经世致用”思想的影响,南宋文人已经将隶书同楷、行、草一样运用到了文人的日常书写当中,其地位不再是以往的“铭石体”,这对于隶书本身发展来看无疑是一种革命。同时,宋人在书法上“注重意趣的抒发和个人情感的宣泄,他们想写什么或怎么写,都表现出一种任情适性的自由”[25]。这与他们追求汉隶的崇古思想似乎又有着矛盾,但宋人的隶书正是在“摹古”和追求自我之间寻求表达,所以致使桂林石刻中的隶书在严谨端正的结体空间内出现了文人逸趣。

《方公祠堂迎送神曲》位于普陀山七星岩内,为柯梦得应方信孺之邀,为其家祠堂所书,曾受到郭沫若的称赞。此碑受唐人隶书影响较大,但在气韵上少了许多唐隶的装饰,多了几分汉碑的坚实,取法《西狭颂》的痕迹明显。结体方正宽博,且带有篆意和楷意,例如“不”“事”“修”等字。用笔娴熟遒劲,追求变化,捺角厚重而不轻佻,第六至八行顶端三个“兮”字的波挑刻意追求变化,或拙或巧,更为接近艺术的本质要求。整篇气势与《熹平石经》相近,端庄雅丽。刻于1167 年的《张公洞记》在风格上与之相近,但是缺少端庄之态,其长横或向右上倾斜,或向右下欹侧,且向上弧度较大,稍显活泼生动,另外用笔结字尚不成熟,楷意甚重,常有偏颇,如“之”“于”“来”等字最为明显。同时,还有《桂林盛事》碑额,“桂林”二字与《方公祠堂迎送神曲》中“桂林”极其相近,但是“桂林盛事”四字强调波挑,或呈雁尾状,极具装饰感,远不如《方公祠堂迎送神曲》自然。此类风格中艺术价值较高的还有《孙师圣、黄寿之等龙隐岩题记》和蒋时的《读书岩题名》,前者用笔沉稳肥厚而不呆板,结字工整,常以点代横,如“陈”“修”“龙”等字,严谨之中又有活泼之态。《读书岩题名》则曲线较少且瘦劲,字形变方为长,结构疏朗,平正而秀美,较《孙师圣、黄寿之等龙隐岩题记》更含古意。

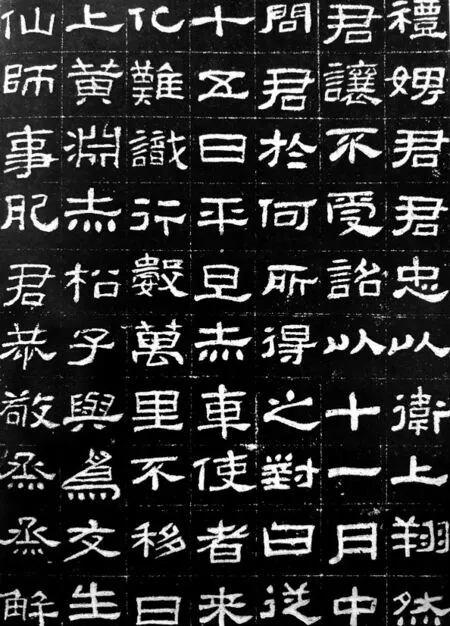

吕胜己 隶书《朱熹虞帝庙碑》拓片(部分)桂海碑林博物馆藏

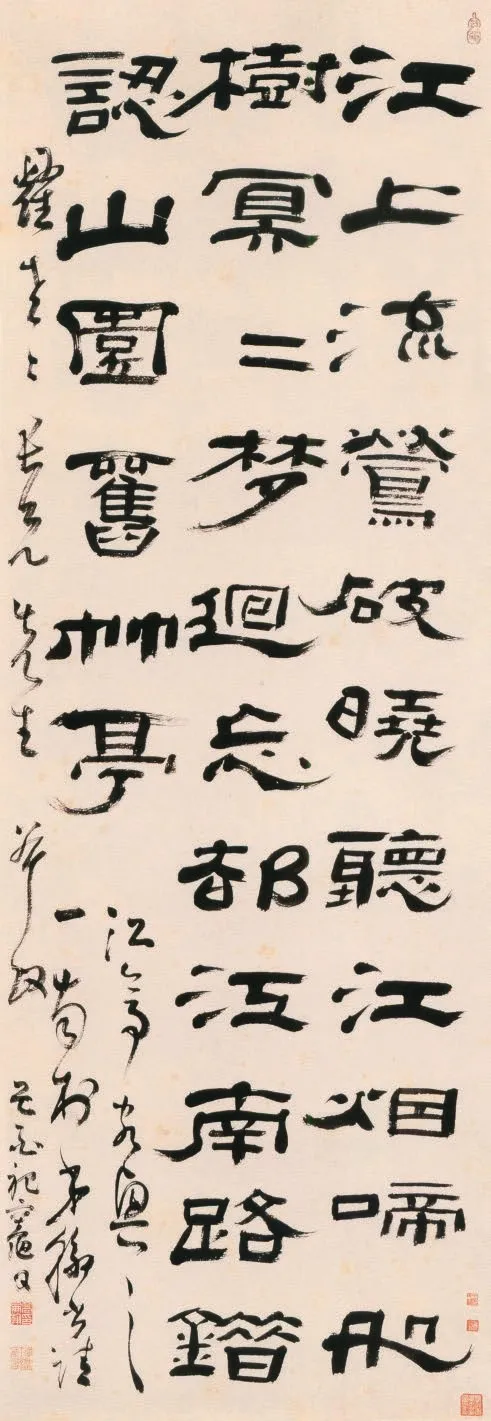

高凤翰 隶书《江亭客兴》 诗轴 上海博物馆藏

宋 隶书《元祐党籍碑》碑额拓片 桂海碑林博物馆藏

在诸多南宋的隶书刻石中,创造性最强的莫过于张釜的《水月洞题记》,该题记是宋人以篆作隶的典范,其章法有《郙阁颂》的茂密,结体端正饱满,外廓呈正方形,中宫疏朗,用笔以圆为主,泯去提按,横平竖直,笔画末端不强调波挑,着重把握住了汉碑淳朴古厚的特点,清代伊秉绶的隶书风格与其非常相近。以篆作隶的还有《李訦平亭诗碑》的隶额,线条硬而不柔,骨力十足,但是过于圆厚,显得生气不足。

吕胜己所书《朱熹虞帝庙碑》,在气息上最为接近汉碑,尤其与建宁二年(169)的《肥致碑》在体格上相近。结字以方为主,重心下移,时见憨态,意趣十足。用笔丰肥,捺脚含蓄出锋,全无修饰,清中期“扬州八怪”之一的高凤翰的隶书与之暗合。但在章法上,除前两列整齐之外,其余列则上下跳宕,打破了自汉以来隶书碑刻普遍横成列、竖成行的布局。

与《朱熹虞帝庙碑》书风明显相近的还有石俛所书的《龙图梅公瘴说》,此碑在用笔和结体上较前者更为可爱,用笔轻快洒脱,笔画柔美多姿,有几分《曹全碑》的秀逸之美。碑首“龙图梅公瘴记”六字圆厚冲和,在宋人隶书中也算风格独特。用笔虽稍显稚嫩,无复汉碑的淳古,但艺术价值不低于清初郑簠等人之作。与《龙图梅公瘴说》相比,吕愿忠的《读书岩题诗并记》在用笔上更接近《曹全碑》,线条秀美灵动,左右舒展,遗憾的是其在柔美之中缺乏劲健,秀逸有余,骨气不足,有姿媚之态,因此品格不高。此外还有《元祐党籍碑》题额“元祐党籍”四字,此碑额已经脱离了唐隶流俗的弊症,用笔比较沉稳坚实,但由于其追求横画收笔的装饰性,故意向右上角挑,脱离了自然的书写,因而显得有些造作。

值得注意的是,由桂林石刻可以看出南宋时期文人对于隶书的理解:他们不但将其运用到了隶书的实践当中,同时也把隶意嫁接到了楷书字体中,清初杨宾、姜宸英、何焯等人提出的“引隶入楷”与此不谋而合。绍兴乙丑(1145)的《陈杲、郑安恭等八人观梅记》虽是楷书,但用笔隶意明显,古意盎然。再如开庆元年(1925)的《李曾伯题隐诗》,“其用笔隶楷相间,端劲初似欧,宽厚处似颜,欹纵处似张猛龙,又以隶书笔法,伸展洒脱,风姿绰约。”[26]另外还有《张栻、周春等十四人冷水岩题名》《宋景通等七人饯别题名》等皆以隶意行笔。

从书家群体来看,桂林隶书石刻的作者多来自外省,如浙江、福建等,他们或和王过一样是慕名专程而来,但大多则是在桂林为官,闲暇之时间携友以游山水,题名于崖壁溶洞为后人所瞻。除此之外,还有一批以石俛、秦祥发为代表的本土文人书家,他们的出现得益于宋代中央对于广西地区的开发和桂林当时的科教事业发展,同时也说明了南宋时期隶书主要是在民间流行,而这一特点直接限制了宋代隶书的发展空间。

两宋之际隶书的觉醒与清前期隶书的中兴,究其根源都是受到“金石学”的影响,与搜集金石碑刻的活动有关。而两宋时期的隶书最终没能像唐中期和清早期的隶书那样走向真正意义上的中兴,其原因可归纳为以下几点:首先,宋代社会形态以文人作为主体,重视文人,崇尚科举,文人享有崇高的政治和社会地位,再加上较为宽松的社会氛围,对当时的文人艺术家的思想产生了重大影响,他们追求个性,崇尚新变,无论是欧阳修还是米芾、黄庭坚都倡导“自成一家”;其次,历史发展有其必然性。篆隶自身的特点限制了宋代文人的笔墨表达,若不能刻苦钻研,必定走向丑怪、靡弱,就连米芾这样的大家也未能避免。同时限制自己的表达是“尚意”所不允许的,这也就注定了在手札盛行的两宋,隶书难以成为主流书体的结局;最后,受宋代大兴刻帖的影响。《淳化阁帖》自问世以来虽饱受宋人的诟病,但是它确立了“二王”在书法史上的地位,代表了宋王朝对书法的审美态度,同时也引领了两宋时期的刻帖风尚。此后大量公、私刻帖的陆续出现,有利于自“二王”至宋代的名家书迹的广泛传播,并使得刻帖成为当时习书的首选,为“帖学”的发展赢得了广泛的群众基础,弱化了对于汉碑书法艺术的关注度。就连《集古录》之后的《金石录》《广川书跋》以及专门收集汉魏隶书的专著《隶释》《隶续》,都是只关注于文字内容的著录、考究,却极少提及其书法价值。

结语

总的来说,两宋是帖学大兴的时代。北宋主要以“宋四家”为中心,而南宋的整个书坛除了赵构、朱熹所倡导的“复古”观念闪耀过微妙的光芒之外,大多都为北宋书法所笼罩。同时,宋人在帖学上取得的辉煌足以遮盖隶书的微芒,因此宋人隶书更不为后人所重视,甚至有“宋人无隶”的说法。尽管如此,桂林石刻隶书所表现出的“尚意”特点不得不让我们重新审视这一观点。他们将文人的意趣与汉隶的严谨相结合,使得隶书没有走向怪媚,也不至于重蹈唐人的流俗。在尊重隶书法则的前提下,无论是对线条的处理,还是对结构的改造,都实现了文人的趣味表达,这对今天的隶书创作同样有着一定的借鉴意义。