探析社会文化变迁视角下的清代官服补子纹样设计

2023-09-25赵思晗延边大学美术学院

赵思晗/延边大学美术学院

0 引言

满族在中华文明发展中发挥重要作用,是中华民族不可分割的一部分。在清代,满族的服饰文化也和汉族的服饰文化不断融合。本文中提到的官服补子纹样,随着时代发展不断与各民族文化融合交流,形成的官服补子纹样独具满汉等民族风格,是清代民族纹样的宝贵财富。本文以社会文化变迁的视角切入,分析各民族文化与清代官服纹样的关联,探究在不同历史时期清代官服补子纹样发展上的各种变化,总结出补子纹样发展变迁的显著特点,为今天传承优秀民族纹样提供思考。在整合清代官服补子纹样发展历程的基础上,了解官服补子所蕴含的独特魅力,进一步探究这一时期的社会价值观念对官服补子纹样产生的影响。从官服补子纹样切入,有力地论证了这一时期补子纹样发展的独特性和艺术性,对传承中华优秀传统文化有着重要的意义。

1 官服补子纹样概况

1.1 清代以前的官服补子纹样特点介绍

在中国古代历史的早期,以动物纹样区分官员职能权力的服装形式就已经出现了。黄帝之子少昊统领东夷部族时,其部族便以鸟为图腾,少昊以鸟的名字赋予官员名称:“凤鸟氏,历正也:玄鸟氏,司分者也……”①魏晋学者杜预认为,这四种鸟的生活轨迹正好对应四季交替,故而让官员以此命名掌管历法。这说明在华夏文明早期,鸟图腾及动物纹样就已经在具备一定职能的官员中使用,并具有悠久历史,而且反映了当时社会的世界观和价值观。

封建王朝中开始用动物纹样区分官员职能和等级的是武周时期。武则天登基称帝后,给官员赐予的服饰上绣有不同的成对的禽类和兽类,以此区分不同官员,并不断完善。到元朝时,补子的前身“胸背”第一次正式出现在有关文献中。元代出土的胸背图案是织绣在官服上,装饰图案部分题材丰富,如龙纹、鹿纹等,还未将补子赋予较强的等级观念含义。

正式形成今人观念中的古代官服以及有代表性的补子纹样是在明朝。明太祖朱元璋在建立全国性政权后,宣布恢复汉唐旧制,官员服饰上也开始规范起来。文官补子以飞禽为主,形态飘逸;武官补子是以走兽为主,形态威猛。官服色调以红色为主,正好对应古代的五德学说,以红对应火德,强调天命所归。

1.2 清代官服补子纹样特点介绍

1.2.1 文官补子纹样

清朝入关之后快速建立起全国性政权,同时广泛地吸收明代制度特点,是为“清承明制”。清代的文官补子纹样主要分为九种,用以区分从正一品到从九品的官员。以文官中有代表性的前三品为例,仙鹤自古具有高雅超逸、安康长寿的寓意,②“鹤鸣于九皋,声闻于天”,即为“奏对天子”;③二品锦鸡又称为金鸡,古时在十二章纹中也出现过,名为“华虫”;三品孔雀,外形华美且聪明贤德,代表吉祥与智慧。

从上述梳理清代文官补子特点看出,文官补子皆为飞禽,象征着不同的美好寓意,包含着清代乃至中国古代对官员的要求和寄托,以及在此之中体现的传统文化对官员的道德约束。

1.2.2 武官补子纹样

[1]清代的武官补子纹样主要分为八种,用以区分从正一品到从九品的不同级别的官员,较之于明代稍有差别。以其中有代表性的前三品为例:[2]麒麟古时称为仁兽,崇尚勇武却不随意施展凶恶,也被认为体现了帝王“武备而不为害”的王道仁君形象;狮子,也叫狻猊,是猛兽中骁勇的代表;豹子,机敏勇猛反应迅捷,善于搏斗又富有智慧。

从以上的介绍中看出,武官补子纹样以走兽为主,并有融合人们想象的现实中不存在的动物,这也能看出武官补子纹样所代表的从国家治理和社会文化观念中体现的对武将的要求,包含着对武官锐意进取,守护疆土的深切要求。

1.3 清代官服补子纹样艺术特征

1.3.1 补子构图特点

清代官服的动物纹样不管是飞禽还是走兽都是居于画面正中的,补子的构图也变得稳定。主体纹样在图中的布局相对固化,基本依循主纹在图的正中央,立于岩石之上;[3]岩石通常处于补子图案下方中间位置,左上方或右上方,[4]红日高悬;日纹和主纹周边,祥云环绕。这也体现着儒家忠君爱国的思想;下方的辅助纹样中,有莲花纹、江水纹等纹样,象征着吉祥富贵、江山永固等思想观念,深受当时社会观念的影响,也都不同程度地流露出当时的社会意识。

1.3.2 补子色彩特点

清代满清八旗的旗帜和服装遵循了五行四象的原则,形成了一套完善的制度体系。入关后清朝以水德自居,官服颜色也多采用黑色、青色,在现存的清代宫廷绘画中,也可以看到与会官员服饰青色与藏青色为主,[5]清代的社会上层观念中将青色作为高级颜色和高贵的象征。

这种色彩特点的影响下,为突出纹样主体,官服主体动物纹样多采用棕色、白色、黄色等,辅助纹样则活跃得多,包括红色、绿色、蓝色等来表现莲花牡丹纹样,这使得在视觉冲击力上,画面主体更为明确,色彩搭配也更为活跃。

1.4 清代官服补子纹样体现的文化内涵

清代官服补子纹样发展不是一蹴而就的,而是经历了一个漫长的演变过程,其中民族文化融合对补子纹样产生了重要影响。在清代官服的历史中,补子纹样逐渐繁复起来,从早期简单的日纹到后期出现了亭台楼阁纹样造型,满汉民族文化融合趋势明显。

从造型上分析补子纹样在这一时期的情况,这种民族融合的文化内涵就表现得更为直观。在清雍正年间,来源于汉民族文化中的八宝纹、梅花纹等开始广泛出现在清代官服上,这些吉祥纹样从宫廷到民间深受喜爱,这些有利于延年益寿、消灾解难的物品都是吉祥的象征。无论来自哪个民族的纹样,都可以囊括在这块补子上。

2 社会变迁对官服补子纹样设计影响

2.1 不同时期满族的官服纹样设计分析

在清朝立国之初,官服补子纹样以突出主体物为主,重在身份的区分。而伴随国内日渐稳定,社会也开始繁荣起来。补子的样式开始从以身份职能属性划分为主变成彰显身份地位和个人权利为主。其主体在体现飞禽的洒脱和走兽的威猛之外,开始加入一些简单的装饰纹样。雍正时期,补子纹样已经出现了一些不同程度的变形设计,开始从简约走向繁复,表现出完全不同于前朝的特点,纹样中的元素也丰富了起来。清乾隆时期,清朝国力强盛。官服纹样上体现出来的就是不同立国之初的繁复绚丽;造型上特点是最突出的,纹样造型变得更为精细,平铺直叙的江崖海水纹变成了多彩的立水纹;从价值观念看,补子纹样开始呈现出了“求变”的思想,辅助纹样变化远超前代,反映出社会文化兴盛条件下对纹样的蓬勃发展。

2.2 纹样制作工艺对补子设计的影响

2.2.1 纹样中的织锦工艺

织锦工艺在中国古代有着悠久的历史,其制作精良,图案精美,有极高的审美和经济价值。清代织锦工艺对这些造型丰富补子纹样产生了重要作用。制作中比较突出的一点就是构图随意,不在过去的框架内束缚,进一步表现了补子的装饰功能。

从色彩上看,清代云锦补子用色逐步创新,以[6]在清代后期越来越明显,制作方式上采用深浅不同的色调多重织出,具体方法有“二晕”表现法以及“三晕”表现法,这种技法使得补子的样式上过渡更为自然,用色也更为艳丽大胆起来(图1)。

图1 二晕及三晕表现法(图片来源:网络) 图2 乾隆时期文官四品云雁缂丝补子(图片来源:网络) 图3 明代江崖海水纹(图片来源:网络) 图4 清代江崖海水纹(图片来源:网络)

2.2.2 纹样中的缂丝工艺

缂丝工艺作为服装工艺的又一传统技法,④在补子纹样上也得到了广泛应用。清代缂丝工艺经过百年发展技法也逐渐丰富,其制作产品之多世所罕见,达到了中国历史上的巅峰(图2)。

缂丝技术在补子制作中创造性地使用了缂绣混合制作法,用色上的对比不再突兀,出现了丰富的渐变颜色,利用多种工艺表现同一种颜色的不同深浅变化,这在乾隆时期的补子中体现得尤为明显。

2.3 官服补子纹样鼎盛期展现的艺术风格

从以上补子纹样演变和制作工艺的发展中可以看出清代补子纹样发展到鼎盛期的艺术风格。即补子纹样设计中体现的“求多”“求变”的艺术风格。相较于前朝,多种纹样的混合使用都使得补子的造型增加了更多的装饰特点,呈现出纹样设计“求多”的趋势。在盛世繁荣的大背景下,补子的各种题材和画风交相辉映,[7]加之满族文化一贯崇尚繁缛,造就了“华丽繁复”的艺术风格。乾隆年间补子中立水纹就是这一时期“求变”思想的显著代表。这种纹样设计的思想转变说明在表现官员品级功能之外,设计元素的丰富也成为了一个补子制作的重要考量。

3 影响官服补子纹样设计的不同因素

3.1 明代官服形制对清代官服纹样设计的影响

清朝入关前虽然已经有了较为完备的行政制度,但相较于中原的官僚体系仍不完善,入关后为尽快扩大统治区域,在一定程度上沿用了明朝旧制。

这种制度上的沿用也反映在补子纹样的形态上,除了少数品级的官员有所不同之外,其余并无较大区别;就实用属性来讲,补子在当时具备的功能就是区分官员身份进行有效治理,对于中原广大地区而言,如果官服形式上与明代完全不同,那势必会造成治理不力。在之后几百年内明代官服形制都保持着对清代官服造型和元素应用的影响。

3.2 满族萨满文化对官服纹样设计的影响

作为满族起源地的长白山,古代自然环境恶劣,居住于此的满族人要面临食物短缺、缺少水源等各种生存问题。面对自然压力,满族先民产生了丰富的神灵崇拜,这种万物有灵的信仰被称为萨满。

由于早期生活环境恶劣,满族人尤其讲究这种对天地神灵的崇拜和敬畏。在官服纹样设计上的体现,就是大量自然纹样元素的使用。大量的花卉纹、卷草纹、虫纹、鸟纹、山石纹、江水纹都应运而生,其中有不少还跟中原汉民族的审美观点相融合,呈现出新的审美观点(图3)。

以明清两朝的江崖海水纹为例,对比明清两朝的江崖海水纹,明代的纹样特点是精细,线条流畅,水纹精美,而清代的江崖海水纹,多体现出对自然的模仿与崇敬,颇有写实感,且在后期发展中水波荡漾极为逼真,更能体现出大海的波澜壮阔(图4)。

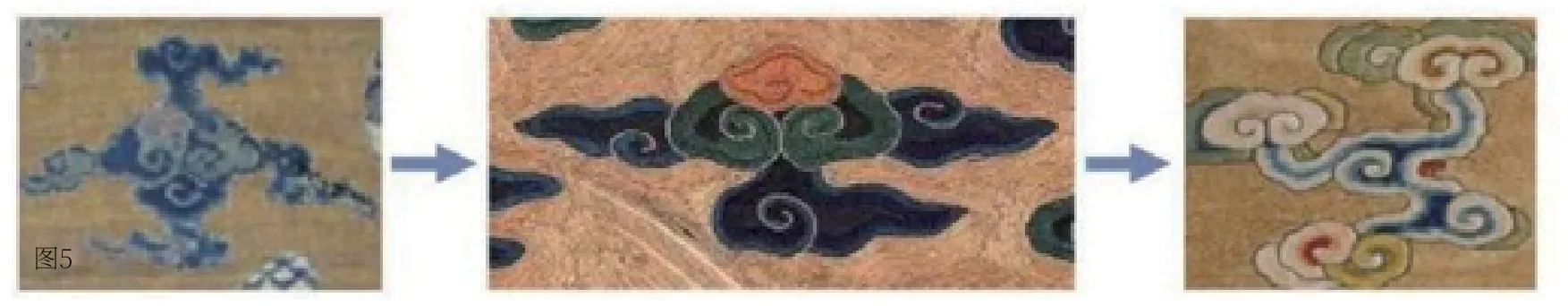

3.3 民间图案元素对官服补子纹样设计的影响

自清朝入关后,补子纹样中的中原民间元素开始不断增加,从顺治时期到乾隆时期,民间图案元素从边角纹发展为主要的辅助图形。在早期的补子中还是以崇尚萨满文化的花卉灵芝等纹样为主要辅助图形,到康熙晚期,民间的吉祥图案开始涌现在补子纹样上,比如云纹,早期的云纹是“壬”字形的,还没有放弃图文结合的说明功能,之后的云纹开始朝着民间艺术的表现形态发展,到乾隆朝,云纹变得与民间图案无二,造型也越来越复杂(图5)。

图5 清代补子云纹变化(图片来源:网络)

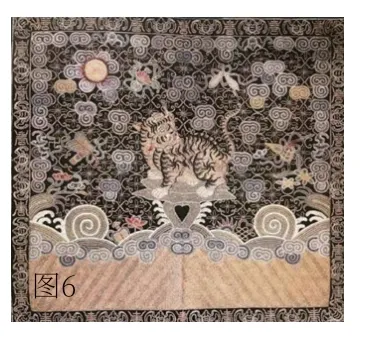

除此之外,原生于中国民间的暗八仙纹开始出现在补子纹样上,一改清初的沉闷。在经过了上百年的社会治理之后,汉族,满族以及其他民族的吉祥图案都已经相互交叉运用,而官服补子,成为了一个小型的观察样本,让我们得以一窥纹样设计情况(图6)。

图6 清中期 打子圈金绣暗八仙纹(图片来源:中国服饰《清代服饰》)

3.4 传统儒家思想价值追求和满族伦理道德观念融合的影响

不同民族文化信仰碰撞之外,儒家的思想价值追求和满族道德观念融合也在影响补子纹形态。

传统儒家思想观念中强调尊卑秩序的封建社会观念。官服上左上方都有象征着皇权的太阳纹,帝王的统治思想在官服纹样中完成了一次形式上的天人合一。在满族传统伦理道德观念中,其核心思想便是忠君爱国,讲究军民庶士团结在皇帝周围,对其绝对忠诚,这种忠诚形成了强大的社会凝聚力,形成对本民族和国家的强大责任感。这样一来官服补子就成了当时社会观念的集中反映。这种观念在审美上的体现就是追求和谐自然的构图之美,即布局整齐的“天人合一”思想。

4 官服补子纹样的发展变迁对民族纹样传承的启示

4.1 深入了解纹样中包含的民族文化和历史背景

在探究官服补子纹样的发展中,要求我们重视补子中民族文化的发展和审美趋势研究。任何一种文化都有其产生的独特历史背景,补子中所体现的发展趋势正是随着统一的多民族国家建立和兴盛表现出来的文化艺术上的进步,时代的大背景促进了民族文化的融合。要想传承优秀民族纹样,就必须考虑当时的民族文化和现在民族文化的异同,以及现今社会观念的发展趋势,不仅要牢记“民族的就是世界的”,还要搞清楚“民族的”是如何诞生的,今天的社会该如何去传承这种来自民族性的文化,只有在充分考虑这些内容之后,才能给传统纹样找到在中国社会的文化定位。

4.2 在设计中总结前人创作经验,并根植于时代的审美需求

在纹样的传承与设计中,我们也应当看到前人留下的创作经验。在清代后期的官服补子纹样设计方式就已经呈现出了更为活跃的特点,辅助纹样的多样化,主体纹样的简约化都是这种设计方式的表现。以官服补子纹样为例,前人的设计中都是在强调身份属性和等级观念,不管装饰多精美,身份识别的符号属性和职能属性仍然是最重要的,但在今天的社会条件下,官服补子中的等级观念是应该被抛弃的,而飞禽走兽元素则可回归到它们本身的美好祥和寓意中,更好地造福于人。让来源于人们生产生活中的精神财富回到人们手中去。在此基础上,我们才能“扬弃”地思考过去和现在的社会文化环境,让传统纹样表现出新的魅力。

5 结语

清代官服补子纹样造型各异,体现着清代的社会文化变迁和审美需求,并随着历史文化演进不断地给补子纹样赋予新的内涵,这体现了当时的民族融合和社会变迁等多个因素。社会文化的演变和制作工艺的进步对补子的艺术风格影响巨大,补子图案也做到了“图必有意、意必吉祥”,处处体现了美好祝愿。其中体现的正是一个时代的文化环境对艺术风格的巨大影响。

今天的纹样传承也务必要考虑社会文化的影响,要重视对其中民族性文化的挖掘,在符合今天审美观念的情况下总结前人优秀纹样创意,合理“扬弃”,将反映时代特点的优秀纹样保存下来,将适应时代变化发展的纹样有机结合创新保护下来,这对了解和传承民族优秀纹样,弘扬中华优秀传统文化有着积极作用。