急性脑梗死机械取栓技术流程优化对血管再通时间及临床效果的影响分析

2023-09-25冯贤荣唐宇姣

冯贤荣,唐宇姣

1.成都中医药大学附属医院神经内科,四川 成都 610072;2.内江市第一人民医院中西医结合科,四川 内江 641000

脑梗死是人体大脑在供血状态异常的情况下导致脑组织功能丧失的现象,对患者的生命健康安全存在严重威胁,可能会导致患者残疾或死亡。形成脑梗死最主要的原因是脑血栓对血液的阻塞,而脑血栓的形成又与动脉粥样硬化存在密切关系,在脑血管的分叉或弯曲处容易形成斑块,斑块破裂后在血液中沉淀、堆积,从而形成血栓,对大脑血液供给造成影响。急性脑梗死在各类脑卒中患者占比可达到70%,具有极高的致残率、死亡率。第一时间开通血管、恢复脑供血是急性脑梗死最主要的治疗目标[1]。目前,常用的恢复血流灌注方法主要包括静脉溶栓和机械取栓,其中,静脉溶栓时间窗较窄,因此大部分患者均不符合时间窗要求[2]。近年来,机械取栓的时间窗不断扩展,向组织窗转变,可扩展到16 h、24 h,可使患者有更多收益。但有研究[3-4]发现,机械取栓的预后与脑组织复流时间关系密切,因此,尽量优化流程、缩短血管再通时间是机械取栓治疗的关键。本研究旨在分析急性脑梗死机械取栓技术流程优化对血管再通时间及临床效果的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018 年12 月—2020 年12 月样本医院收治的108例急性脑梗死患者作为研究对象,入院后所有患者均接受机械取栓治疗,采取随机数表法分为观察组和对照组,每组各54 例。观察组:男性31 例,女性23 例;年龄46~87岁,平均年龄(69.73±4.30)岁;平均入院时神经缺损(NIHSS)评分(20.65±4.46)分,平均发病至入院时间(6.33±1.69)h。对照组:男性30 例,女性24 例;年龄47~86岁,平均年龄(68.98±4.42)岁;平均入院时NIHSS 评分(21.02±5.05)分,平均发病至入院时间(6.46±1.72)h。两组患者一般资料具有可比性(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会批准通过。纳入标准:(1)经磁共振确诊,临床表现为失语、意识障碍、肢体偏瘫、呛咳、四肢瘫痪、共济失调、偏身感觉障碍等症状。(2)发病至入院时间为3.4~19.0 h。(3)临床资料齐全。(4)对本研究知情同意。排除标准:(1)心肝肾功能不全。(2)免疫性疾病。(3)严重感染性疾病。(4)近期(2 个月)有外伤史或手术史等。

1.2 方法

对照组予以传统流程接受机械取栓治疗:使用6F 动脉鞘进行股动脉穿刺,使用5F 单弯造影管进行常规造影,确定责任血管,进行其余血管造影,了解侧支循环建立情况。将6F 引导管插入责任血管近端,进行支架取栓操作。在应用6F Navien 替代导引导管时,应先使用5F 造影管将泥鳅导丝引导到确定位置,再更换6F Navien 导管,进行支架取栓。观察组优化机械取栓技术流程:使用8F 动脉鞘完成穿刺,造影同样使用5F 单弯造影管,确定责任血管后,观察侧支循环建立情况。随后将其作为中间导管,与6F 长鞘套在一起,在泥鳅导丝引导下进入责任血管,将5F 管末端固定,向前推进6F 长鞘,使其末端与5F 管末端平齐,撤出5F 管,将长鞘送入责任血管近端,使用6F Navien 导管进行支架取栓。根据患者情况,灵活运用ADAPT、Solumbra、SWIM等技术。

1.3 评价标准

(1)比较两组患者的血管再通时间、取栓次数、术后2周NIHSS评分等指标。(2)比较两组患者的血栓逃逸率、术后再闭塞发生率、颅内出血发生率,90 d改良Rankin量表(mRs)评分为0~2 分,可判断为临床良好预后。(3)比较两组患者治疗前后日常生活活动能力(ADL),对患者预后状况进行评价。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验。计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者血管再通时间、取栓次数、NIHSS评分情况

观察组的血管再通时间明显短于对照组,取栓次数少于对照组,术后2 周NIHSS 评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者血管再通时间、取栓次数、NIHSS评分情况(±s)

表1 两组患者血管再通时间、取栓次数、NIHSS评分情况(±s)

组别观察组(n=54)对照组(n=54)t值P值血管再通时间(min)29.73±8.79 47.33±9.02 10.269<0.05取栓次数(次)2.30±0.67 4.46±0.71 16.259<0.05 NIHSS评分(分)5.35±1.34 7.27±1.60 6.760<0.05

2.2 两组患者预后情况

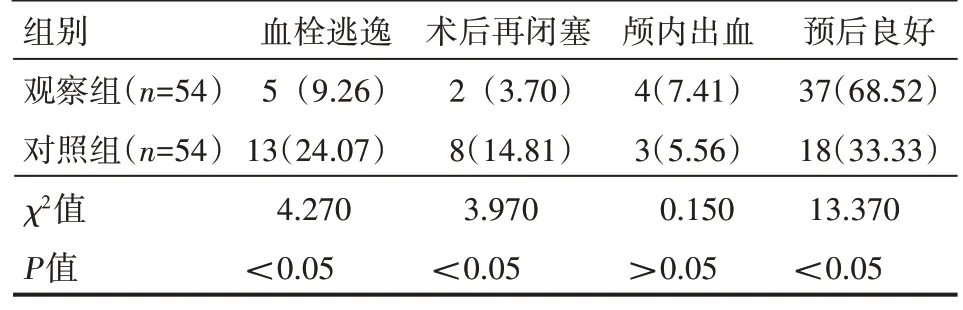

观察组的血栓逃逸率、术后再闭塞率均明显低于对照组,观察组的预后良好率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者预后情况 例(%)

2.3 两组患者治疗前后ADL评分情况

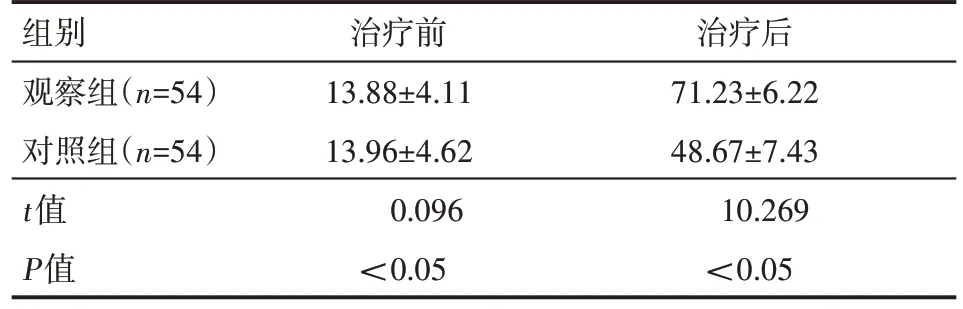

治疗前,两组患者ADL评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,观察组ADL 评分明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后ADL评分情况(±s) 分

表3 两组患者治疗前后ADL评分情况(±s) 分

组别观察组(n=54)对照组(n=54)t值P值治疗前13.88±4.11 13.96±4.62 0.096<0.05治疗后71.23±6.22 48.67±7.43 10.269<0.05

3 讨论

脑梗死是一种突发性的缺血缺氧性脑病,具有极高的致死率和致残率,患者出现脑梗死症状后其大脑功能会被明显破坏,脑组织神经出现严重功能障碍。随着缺血、缺氧状况的加重,患者脑组织出现梗死的面积会逐渐增加,进而出现脑组织坏死的症状。当患者出现脑梗死症状后,需要及时对患者进行溶栓治疗,减少血液阻塞。静脉溶栓是治疗急性脑梗死的有效手段,但其时间窗为4.5 h,受益患者较少。机械取栓以往的时间窗为6 h,虽然略长于静脉溶栓,但受益患者人数并无显著增加[5]。近年来,随着研究的深入,机械取栓的时间窗明显扩展,可延长至24 h,使越来越多的患者可得到机械取栓治疗的机会。但同时,尽管时间窗有所延长,尽快恢复脑组织血流灌注仍是治疗急性脑梗死的关键[6]。《急性缺血性卒中血管内治疗中国指南(2018 年版)》[7]建议,应优化机械取栓的技术流程,缩短血管再通时间,将住院治疗时间控制在90 min内,将血管再通时间控制在120 min 内,从而使患者有更多获益。

本研究结果显示,观察组的血管再通时间更短,取栓次数相对更少,术后2 周NIHSS 评分也更低,提示优化机械取栓技术流程对缩短血管再通时间、改善患者预后具有积极意义,多次取栓可能造成患者二次伤害,对患者机体具有一定损伤,影响预后效果。对于急性脑梗死患者而言,治疗除了要挽救其生命,还要改善其意识状态,使其能够尽快恢复正常生活。以往研究[8]显示,优化机械取栓技术流程后,血管再通时间由(48.69±13.71)min 降至(28.35±10.96)min,预后良好率由47.82%提升至65.29%,也证实了优化机械取栓技术流程的价值,与本研究结果相似。2004 年美国食品药品管理局正式将MERCI 机械取栓系统批准用于临床治疗,研究[9]结果显示,其血管再通率约为60.3%,与传统的静脉溶栓治疗相比更高,且症状性脑出血比例约为7.8%,血管再通患者神经功能恢复率、死亡率分别为46.0%、32.0%,未再通患者神经功能恢复率、死亡率分别为10.0%、54.0%。这表明颅内大血管闭塞、核心梗死灶较小、建立侧支循环的患者经机械取栓治疗后均能够有较大获益。因此,对于符合机械取栓适应证的患者,可尽快进行机械取栓治疗。与传统机械取栓技术流程相比,优化后流程具有以下优势:使用8F 动脉鞘进行穿刺,使用5F 单弯造影管造影,随后不更换动脉鞘,而是将5F 管与6F 管长鞘相连,将6F 长鞘送入责任血管近端,操作简单,单人即可完成,可节约5~10 min 的时间[10-11]。按照该流程进行操作,治疗通路良好,二次取栓时不必重建通路,也能够缩短操作时间,更快地实现血管再通[12-13]。同时,本研究结果显示,观察组的血栓逃逸率、术后再闭塞率均明显低于对照组,观察组的预后良好率更高,可见优化机械取栓技术流程能够减少血栓逃逸,防止术后再闭塞,改善患者临床预后。这主要是由于长鞘支撑性良好,能够使引导管末端更容易接近闭塞血管,在取栓时,可减少血栓逃逸,取栓效率更高[14-15]。本研究结果显示,治疗前,两组患者ADL 评分差异不明显,治疗后,观察组ADL评分升高更明显。脑梗死患者在接受治疗后如果不能得到良好的恢复,就会存在较高的致残率,对患者参与正常生活存在较大的影响。在操作时,由6F 长鞘支撑,5F 或6F 的Navien 能够更容易接近闭塞部位,能够达到良好的治疗效果改善患者预后[13]。这表明优化机械取栓技术流程对于患者尽快恢复正常生活具有十分重要的意义。

综上所述,优化机械取栓技术流程可缩短再通时间,减少取栓次数,改善患者预后。