比较胰岛素泵连续微量皮下输注与小剂量持续静脉滴注治疗糖尿病酮症酸中毒患儿的临床疗效

2023-09-23张艳芳韩雪李婕

张艳芳,韩雪,李婕

(开封市儿童医院 急诊科,河南 开封 475100 )

糖尿病酮症酸中毒(DKA)为小儿糖尿病常见并发症,主要表现为腹痛、脱水、意识障碍、食欲减退等症状,起病急且病情危重,严重者可引发血管病变、糖尿病肾病等,累及肾脏,威胁患儿生命健康[1]。现阶段,临床治疗DKA 主要以纠正酸碱失衡、水电解质紊乱等为基础,给予补充胰岛素的治疗方式,调控血糖水平[2]。不同的胰岛素给药方式对整体疗效有较大影响,持续静脉滴注方式给药,患儿可能发生局部红肿、温度升高等反应,引发程度不一的炎性应激反应,胰岛素滴注过多还可能造成血糖大幅波动,引发低血糖、低钾血症等不良反应[3]。胰岛素泵被称为“人工胰腺”,是一种通过软管向患者持续输注胰岛素的装备,可模拟人体自身分泌胰岛素的模式,依据人体血糖实时变化,调整胰岛素的输注剂量,稳定血糖,具有较好的可控性,在保证人体需要的胰岛素分泌量的前提下,可减少低血糖的发生风险[4]。本研究纳入开封市儿童医院收治的96 例DKA 患儿,比较胰岛素泵连续微量皮下输注与小剂量持续静脉滴注治疗DKA 患儿的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选取开封市儿童医院2019 年5 月至2022 年2 月收治的96 例DKA 患儿,按照胰岛素给药的方式不同,分为胰岛素泵组(n=48)、静脉滴注组(n=48)。静脉滴注组男22 例,女26 例;年龄2~14 岁,平均(7.91±2.57)岁;病程0.5~2.0年,平均(1.21±0.34)年;随机血糖12~35 mmol/L,平均血糖(23.11±5.23)mmol/L。胰岛素泵组男25例,女23 例;年龄3~15 岁,平均(8.75±2.50)岁;病程0.5~2.5 年,平均(1.30±0.29)年;随机血糖12~34 mmol/L,平均血糖(22.36±5.08)mmol/L。两组基础资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:符合DKA 相关诊断标准[5];年龄<18 岁;存在恶心、脱水、呕吐等症状;近期未接受抗凝、抗感染等治疗;患儿及家属同意本研究治疗方案,并签订同意书。

排除标准:具有血液系统相关疾病;伴有肾、肝等严重功能障碍;存在免疫性疾病;对本研究所用药物存在禁忌证;依从性较差,无法配合完成本研究。

1.2 方法

两组均给予抗感染、补液扩容等常规对症措施。

静脉滴注组:在对症治疗的基础上采用静脉滴注的方式给予小剂量胰岛素(生产厂家:酒泉大得利制药股份有限公司,批准文号:H62020715,药品规格:10 mL∶400 U),加入浓度为0.9%的生理盐水中进行静脉滴注给药,滴注速度调整为0.1 U/(kg·h),每2 h 监测1 次血糖,当血糖低于13.9 mmol/L 时,调整滴注方案,将胰岛素和浓度为5% 的葡萄糖以1 U∶4~6 g 葡萄糖的比例进行混匀继续静脉滴注,使患者血糖维持在7~10 mmol/L。待患者临床症状得到有效改善,且尿酮体转阴、pH 值恢复正常后,停止静脉输注,改为长效胰岛素皮下注射。

胰岛素泵组:对症治疗的基础上采用胰岛素泵[生产厂家:普林斯顿医疗科技(珠海)有限公司,型号:P-02,国械注准:20163141844]进行连续微量皮下输注治疗。胰岛素泵中加入胰岛素,进行皮下输注,输注速度控制在0.1 U/(kg·h),每2 h 监测1 次血糖,当血糖低于13.9 mmol/L 时,调整输注速度为0.6~1.2 U/h,使患者血糖维持在7~10 mmol/L。待患者临床症状得到有效改善,且尿酮体转阴、pH 值恢复正常后,停止静脉输注,改为长效胰岛素皮下注射。

持续治疗7 d 后,评估临床各项指标。

1.3 观察指标

疗效。显效:治疗24 h 内,血糖恢复到正常水平,尿酮体转阴,症状完全消失;有效:治疗48 h 内,血糖接近正常水平,尿酮体转阴,症状明显改善;无效:未达到显效和有效标准。总有效率=显效率+有效率。

症状改善情况。包括血糖达标时间、24 h 胰岛素用量、症状消失时间、pH 值恢复正常时间、尿胴体转阴时间、住院时间等。其中尿酮体采用尿分析仪(济南格利特科技有限公司,型号:GRT 2000)测定,pH 值采用血气分析仪(丹麦雷度公司,型号:ABL 800)测定。

血糖水平。治疗前、尿酮体转阴时、治疗后,采用血糖检测仪(德国西门子公司,型号:IMMULITE 1000)检测患者的血糖水平,包括空腹血糖、餐后2 h 血糖,并计算血糖下降速度,血糖降低速度=(治疗前血糖水平-尿酮体转阴时血糖水平)/尿酮体转阴时间。

炎性因子。治疗前和治疗7 d 后,采集3 mL空腹静脉血,离心取上清液,酶联免疫吸附测定(ELISA)法测定患者血清脂联素水平、C 反应蛋白(CRP)水平和肿瘤坏死因子α(TNF-α)水平。

酸中毒指标。治疗前和治疗7 d 后,使用全自动生化分析仪(美国贝克曼公司,型号:AU680)检测患者二氧化碳结合力(CO2CP)、血清硫胺素、血乳酸、β-羟丁酸水平;微量血气分析仪(丹麦Radiometer 公司,型号:ABL90)测定患者血液pH 值。

并发症。治疗期间,记录患者低血糖、低钾血症、脑水肿等发生情况。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 软件对数据进行分析。计量资料以均数±标准差()表示,用t检验;计数资料以百分率(%)表示,用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者疗效比较

胰岛素泵组总有效率(93.75%)高于静脉滴注组(79.17%),差异有统计学意义(χ2=4.360,P=0.037),见表1。

表1 两组患者疗效比较 [n=48,n(%)]

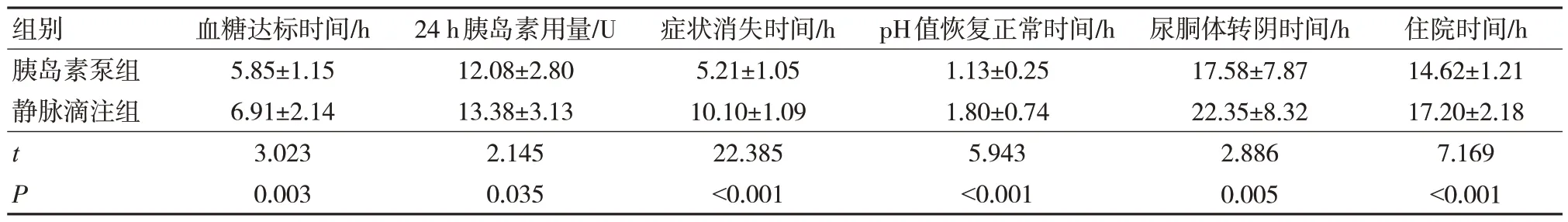

2.2 两组患者症状改善情况比较

胰岛素泵组血糖达标、症状消失、pH 值恢复、尿胴体转阴及住院时间均短于静脉滴注组,24 h 胰岛素用量少于静脉滴注组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者症状改善情况比较(n=48,)

表2 两组患者症状改善情况比较(n=48,)

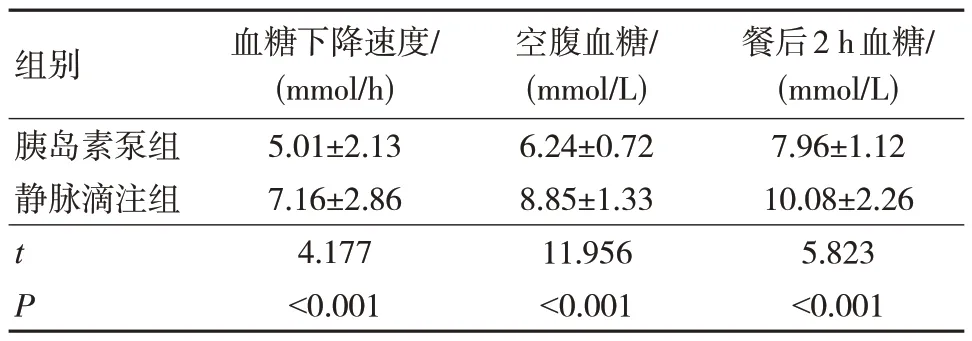

2.3 两组患者血糖水平比较

治疗后,胰岛素泵组血糖下降速度、空腹血糖、餐后2 h 血糖均低于静脉滴注组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者血糖水平比较(n=48,)

表3 两组患者血糖水平比较(n=48,)

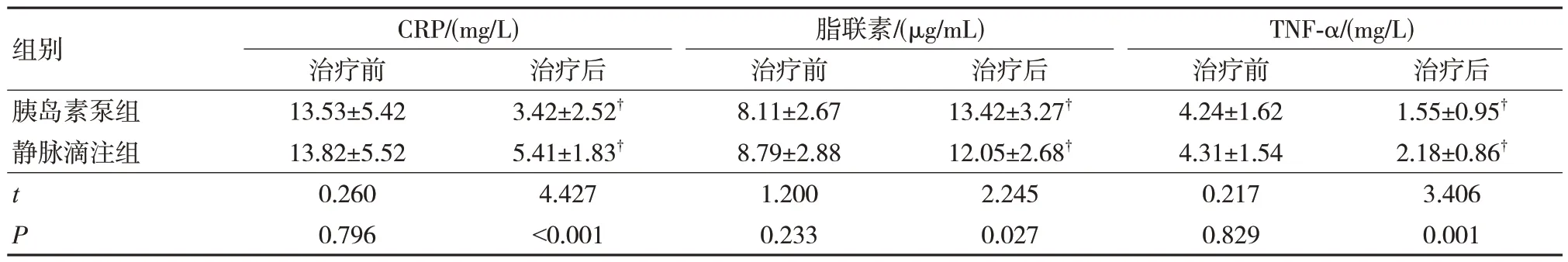

2.4 两组患者治疗前后炎症因子水平比较

治疗前,两组血清CRP、脂联素、TNF-α 水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组CRP、TNF-α 水平均低于治疗前,脂联素水平高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),且胰岛素泵组CRP、TNF-α 水平低于静脉滴注组,脂联素高于静脉滴注组(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者治疗前后炎症因子水平比较(n=48,)

表4 两组患者治疗前后炎症因子水平比较(n=48,)

注:†与同组治疗前比较,P<0.05。

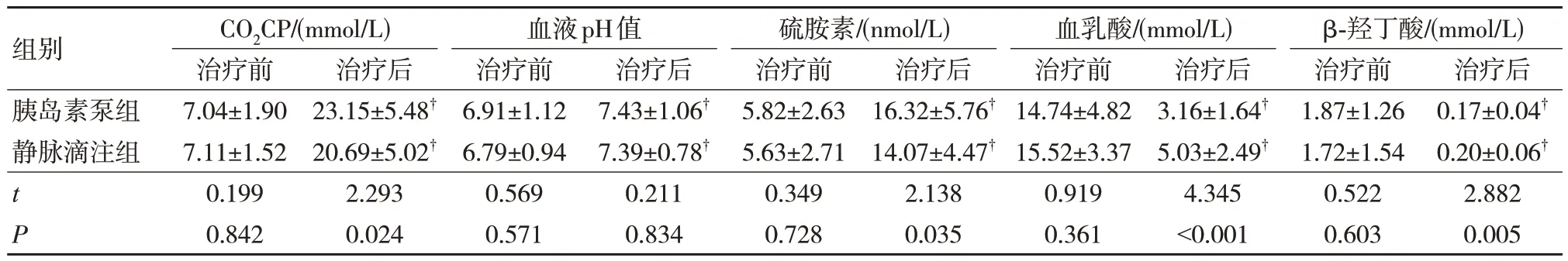

2.5 两组患者治疗前后酸中毒指标比较

治疗前,两组CO2CP、血液pH 值、硫胺素、血乳酸、β-羟丁酸水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组CO2CP、血液pH 值、硫胺素水平高于治疗前,血乳酸、β-羟丁酸水平低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05),且胰岛素泵组CO2CP、硫胺素水平高于静脉滴注组,血乳酸、β-羟丁酸水平低于静脉滴注组,差异有统计学意义(P<0.05),但治疗后两组血液pH 值比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 两组患者治疗前后酸中毒指标比较(n=48,)

表5 两组患者治疗前后酸中毒指标比较(n=48,)

注:†与同组治疗前比较,P<0.05。

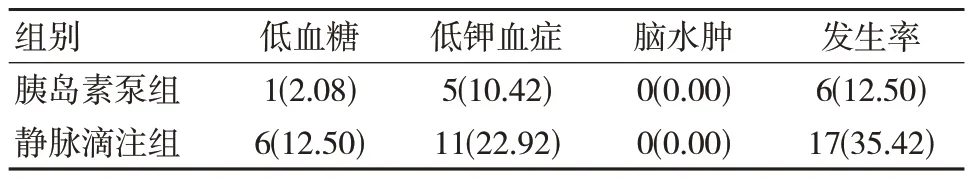

2.6 两组患者并发症发生风险比较

治疗期间,胰岛素泵组并发症发生率(12.50%)低于静脉滴注组(35.42%),差异有统计学意义(χ2=6.919,P=0.009),见表6。

表6 两组患者并发症发生风险比较 [n=48,n(%)]

3 讨论

DKA 发病主要因胰岛素分泌过少造成血糖水平过高、水电解质代谢障碍,血pH 值下降所致,是以代谢性酸中毒、血糖异常、电解质失衡等为特征症候群[6]。胰岛素属人体内促合成激素,具有促葡萄糖分解代谢作用,可通过抑制糖异生机制,减少肝糖原,改善DKA 患者高分解状态,促进蛋白、糖类物质合成,从而调节血糖水平,促进病情恢复[7];但胰岛素常规小剂量滴注无法与生理性分泌状态匹配,造成患儿机体血糖水平大幅波动,易引发脑水肿、低血糖等并发症[8]。因此,科学、合理控制胰岛素剂量对DKA 患儿病情恢复具有积极意义。

本研究比较胰岛素泵连续皮下输注与小剂量持续静脉滴注治疗DKA 患儿的临床疗效,结果显示,胰岛素泵组总有效率高于静脉滴注组(P<0.05),胰岛素泵组pH 值恢复、血糖达标、症状消失、胴体转阴及住院时间均短于静脉滴注组,24 h 胰岛素用量次数少于静脉滴注组,血糖改善优于静脉滴注组,低血糖、低钾血症等并发症发生风险低于静脉滴注组(P<0.05),可见胰岛素泵连续皮下输注方式治疗DKA 患儿的疗效更为显著,有利于改善临床症状,快速改善血糖,降低低血糖、低钾血症等并发症发生的风险。DKA 患儿临床治疗主要原则:增强胰岛素应用效果,在保证血糖控制效果的同时,最大限度维持水电解质、酸碱平衡,从而减小血糖波动幅度,降低低血糖等并发症风险[9]。常规通过静脉滴注方式给药,滴注量与生理性分泌的胰岛素量匹配度较差,患儿易出现明显的血糖波动,且较长时间的静脉输注,患儿的活动受限,输注依从性较差,影响整体的治疗效果。通过胰岛素泵是一种人工智能的输注胰岛素装置,可模拟正常人体胰岛素的释放,与人体自身分泌胰岛素的模式相匹配,进行持续微量的皮下输注,可实时调控胰岛素输注量,有效纠正紊乱的血糖状态,使血糖快速恢复到正常值;采用胰岛素泵进行连续微量皮下输注的可控性较强,可根据个体差异,有效控制胰岛素用量,可更为快速、稳定地控制血糖,有效避免因输注胰岛素引发的血糖波动,减少低血糖、低血钾症等发生风险[10];另外,胰岛素泵体积小,携带方便,输注过程患儿可适当活动,患儿的配合度较高,有助于病情的稳定和临床症状的改善[11]。

有研究显示,DKA 患儿伴有非感染性炎症反应,其血清炎症因子CRP、TNF-α 水平随病情进展呈升高趋势[12];脂联素为脂肪细胞因子,具有促糖脂代谢、抗炎等作用,有利于提高胰岛素敏感性[13]。本研究发现,治疗后胰岛素泵组CRP、TNF-α 水平低于静脉滴注组,脂联素高于静脉滴注组,且胰岛素泵组酸中毒指标改善情况优于静脉滴注组(P<0.05),提示胰岛素泵连续微量皮下输注有利于减轻DKA 患儿炎症反应,改善酸中毒指标,促进病情恢复。可能是因为,胰岛素泵是模拟人体正常胰腺分泌胰岛素的模式,具有可控、精准、持续、微量的特点,使胰岛素输注速度较为稳定,胰岛素输注量的精准度较高,按需给药,胰岛素用量较少,促进人体自身对糖类物质的使用,调控机体的酸碱平衡,纠正代谢失常;还可有效恢复部分胰岛B 细胞的功能,保护损伤的胰岛B 细胞,改善机体的应激性炎性状态和酸中毒[14]。

综上所述,与静脉滴注给药方式比较,胰岛素泵连续微量皮下输注治疗DKA 患儿疗效更显著,可有效调节血糖水平,减轻炎症反应和酸中毒,改善临床症状,降低低血糖等并发症的发生风险。