普通高中课程有效实施的“一核三维三体”实践探索

2023-09-20王明伟梁英辉程大海袁艳军王春宇闫士金刘春霞刘伟建王敏李宁

王明伟梁 英辉 程大海 袁艳军 王春宇 闫士金 刘春霞 刘伟建 王敏 李宁

摘要:在国家课程实施中,为充分发挥课程育人的核心功能,促进学生全面发展,哈尔滨市第三中学经过26年的长期探索与实践,形成了普通高中课程有效实施的“一核三维三体”实践成果。学校通过制定总体方案、建立课程评价等制度、进行定期反馈调查,不断优化课程体系;教师依托课程管理等制度和培训、共建学科课程体系、主动开发特色课程等提升个人专业能力;学生通过参与“学生讲坛”课程、开发社团课程、开展跨学科项目学习等促进全面发展。该成果在省内外30余所学校推广应用,获得黑龙江省基础教育教学成果一等奖,被教育部课程中心以主题专场形式面向全国展示,在首届“全球基础教育论坛”上交流分享。

关键词:普通高中;一核三维三体;学科核心素养;特色课程体系

一、问题的提出

(一)从教育任务落实看,落实“立德树人”根本任务需要完备学校课程体系支撑

落实“立德树人”根本任务要求高中学校课程实施既能体现国家意志,又能高质量完成普通高中教育任务,着力发展学生核心素养,进一步提升学生综合素质,加强正确价值观引导,重视必备品格和关键能力培育,夯实学生成长基础。

(二)从國家基础教育改革推进步骤看,需要学校对国家课程有效实施

《普通高中课程方案(2017年版2020年修订)》和各学科课程标准的正式颁布,标志着我国普通高中课程改革从整体的课程创建转向了具体的课程实施,学校作为课程实施的主体,有必要加速高中教育群体的课程领悟,提升校本化课程运作能力[1],这也是当下及未来一个时段高中学校教育改革的重心之一。

(三)从高中特色化发展看,需要研制构建特色鲜明的课程方案与课程体系

《中国教育现代化2035》提出鼓励普通高中多样化有特色发展,为学校课程实施提供更多空间。学校需要结合地域特点、文化传统,设计构建有特色的校本化课程方案、课程体系,特别是通过多样化的课程支撑彰显学校的特色[2]。

(四)从优化学校课程实践的运行机制看,学校管理者、教师、学生之间的关系,需要进一步明确和协调

在传统教学过程中,学校管理团队规划开发课程,教师团队实施执行课程,学生团队学习接受课程,教师落实国家课程的能力不足、学生学习兴趣不强的问题普遍存在。新课程新教材实施形势下,更需要调动师生共同参与,构建良好的课程实施生态。

二、解决的主要问题、解决问题的过程与方法

(一)解决的主要问题

1.学校实施国家课程路径不够清晰,统领性有待增强。

2.教师落实国家课程的途径不够畅通,能力不足。

3.学生的主体性和需求在课程实施中的关注度不够。

(二)解决问题的过程与方法

本成果的形成经历四个主要阶段:

1.第一阶段(1997-2004年):研发校本课程,开展校级课程领导实践。

一是进行课题研究。1997年,承担国家级课题“面向二十一世纪现代化高中课程教材改革”子课题“高中选修课体系的构建与内容设计”,为课程实施研究奠定了基础。《英语》《化学》《心理》《体育》四本选修课教材公开出版,《语文》《历史》《生物》《物理》《摄影技术》等八本选修课教材校内印刷,形成了37种校内讲义,成为学校开展校本课程研究的蓝本与基础。全国教育科学规划子课题“高中示范校课程教材开发与推进研究”结题并获一等奖。

二是尝试课程赋权。在校本选修课开发过程中,成立教师研发团队,为教师赋权,激发教师潜能和创造力,鼓励教师规划课程、开发教材。出版了《物理科技制作》《中学生物学实验技能》《化学与社会》等校本教材20余种,其中《中华古诗文阅读教程》获2005年哈尔滨市社会科学优秀成果一等奖。

三是丰富课程品类。1997年起,学校尝试开设校本选修课,先后开设了透视国际区域组织、环境化学、数据库基础、探索生命的奥秘等课程。积极开发“大地彩绘”等第二课堂活动课程。选修课程数量迅速增加,品类日益丰富。2004年,校本选修课程开发达到30余种,占总课时的7.5%。

四是优化教学管理。以2004年10月在学校举行的省教育厅“学生选课指导”课题第二次实验校会议为契机,尝试实行选修课走班制,体育课率先实行按选项教学,打破了行政班局限,开始教学组织管理形式新探索。

本阶段的标志性事件是1997年承担国家级课题“面向二十一世纪现代化高中课程教材改革”子课题“高中选修课体系的构建与内容设计”,以及2004年省教育厅在我校举行“学生选课指导”课题实验会议。前者标志我校的实践探索进入国家级课题研究序列,后者标志此研究获得省级教育主管部门的认可。

2.第二阶段(2005-2011年):构建课程研发体系和机制,突出教师与学生能动性。

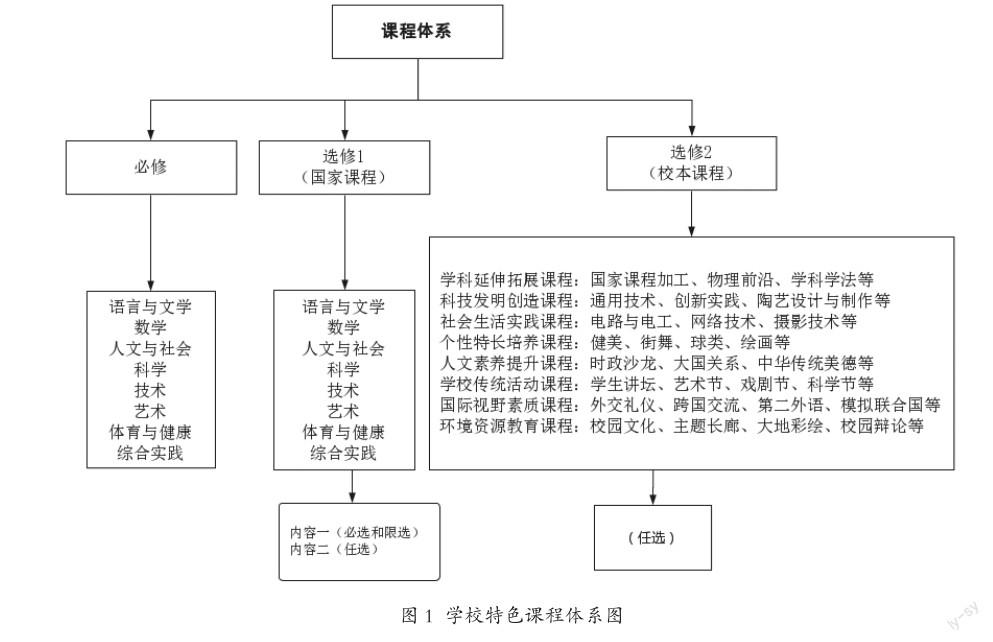

一是构建课程体系。承担全国教育科学规划普通高级中学特色学校研究专项课题“优化课程结构,促进学生全面化和个性化发展———构建学校特色课程体系”,优化原有课程结构,统筹必修课与选修课,形成学科延伸拓展、科技发明创造、社会生活实践等“八大类别”校本课程体系,在必修课程校本化、校本课程特色化、过程管理科学化等方面进行了研究和探索(见图1),开设探索人体奥秘、趣味化学史、有“理”有“具”等480余门校本选修课。

二是拓宽资源渠道。调动多方力量参与课程实施,强调教师课程实施的主体地位,重视学生的自发参与,学校、教师、学生初步形成课程开发共同体,共有950人次参与课程建设;引入北京大学、中国人民大学等大学资源,开设微积分、中国古代文学、通用学术英语、大学化学等大学选修课程,搭建校本学术课程金字塔;邀请150余位有学术专长和职业特长的家长走进课堂,涉及金融、法律、医学等领域,丰富了校本课程内容。

三是强化机制保障。为保证课程科学规划和有效落实,从开发、实施到评价全过程,逐步建立了课程设置、开发、申报、研究性学习评价、学分认定等指导方案,制定了选课办法、研究性学习实施流程、优秀校本课程评比细则等,有效保障了课程实施的规范、有序。

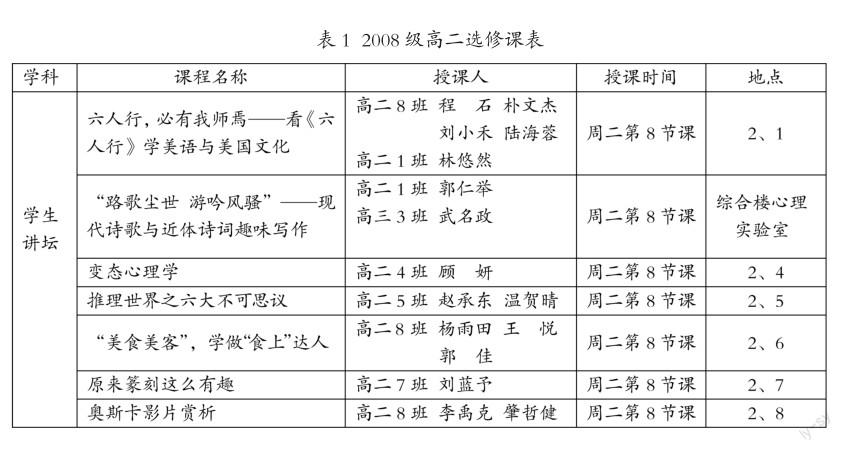

四是细化课程实施。艺术体育课程全面实行分类选项、选课走班;深入推进研究性学习、综合实践活动;配备专业教师指导社团活动,推动社团从一般活动走向规范课程;开展学生讲坛(见表1)、家长讲堂和院士课程,课程资源有效转化。

本阶段的标志性事件是2011年11月,省校本课程研讨现场会在学校举行,课程实施经验向全省辐射。

3.第三阶段(2012年-2016年):审视实践过程,完善凝练实践成果。

一是优化凝练课程体系。依据高中课程方案、标准,基于学校发展历史和办学目标,完善并凝练了普育筑基、个育延展、卓育提升的“三育课程”体系,优化了现有课程品质、结构。参加“中国高中六校联盟”的“课程开发研修活动”,制定了《校本课程纲要编写要求》,编辑了《“三育课程”体系校本课程纲要集》,涵盖15个学科,有效保障了课程的实施。

二是完善健全保障机制。构建了“三学六研”研修模式,“三学”指学科理解、学情评价、学理提升;“六研”指研讨教学内容、研赏学科故事、研磨例题习题、研创阶梯作业、研学教育理论、研习模式方式,通过个人初备、集体研备、形成个案、教学实践、反思交流、个人再备的方式,开展“每周一课”课例展示、“每周一科”校本课例研修活动,并进行云端分享,为教师参与课程实施、提升研发能力,提供了机制上的保障。

三是凝练课程论著。围绕课程实施,《用“大思政课”铸魂育人》等10余篇论文在《中国教育报》等报刊上发表,开发出版了全省第一部生涯教材《梦想·年华·使命———高中生涯成长手册》,社团课成果《各美其美共芳菲———学校社团发展中的问题及对策研究》《各美其美视域下高中学生社团建设研究》获省第二届基础教育教学成果一等奖,全省第一部学科故事教材《学科故事》、生涯课成果《为学生提供更多更好的成长选择》等都受到广泛好评。

四是凝练实践研究成果。形成了普通高中课程有效实施的“一核三维三体”实践模式,为提升课程育人功能提供了操作模型。该成果丰富了课程实施内涵,唤发了教师课程实施热情,保障了教师课程实施权益,学校通过课程有效实施获得了更强的可持续发展实力。

本阶段的标志性事件主要是2015年承担省新课程新教材实施探路项目,在“双新”(新课程新教材)基础上继续深化课程实施研究。

4.第四阶段(2017年-至今):检验、分享、交流,在全国推广。

一是校际推广。在“中国高中六校联盟”组织的教育教学活动中进行分享与研讨;一直坚持在30多所发展共同体学校、帮扶对子学校开展“每周一科”主题教学研修活动,研修近50场,参与人数达5000多人次;在11所“校长发展共同体”学校开展了以信念作风、队伍建设、课程教学、校办教研、知识管理和特色建設为主要内容的校际学科督导活动共25次,实现了资源共享,促进了共同体中各学校学科课程实施能力提升。

二是省内推广。2019年12月,学校承办全省普通高中高考综合改革现场研讨交流培训,并作课程实施经验汇报。

三是国内推广。2020年7月,学校被教育部确定为普通高中新课程新教材实施国家级示范校,学校的课程实施实践得到认可。2021年6月,在教育部基础教育课程教材发展中心、课程教材研究所主办的“学校课程领导力建设的内涵、价值与实践路径”课程展示主题活动中,通过课堂教学展示、活动课程展示、学校主旨报告、专家点评等,以学校课程领导力建设为核心对普通高中课程有效实施的“一核三维三体”实践探索进行了全面的展示与诠释。该主题活动是教育部基础教育课程中心、课程教材研究所年度重点工作之一,并通过中国教研网直播平台面向全国,全程直播,观看人数达数万人次。

四是国际交流。在东北师范大学举办的“第一届全球基础教育论坛”上,学校作课程领导力建设报告,通过网络形式与国内外同行相互交流、相互学习。

本阶段的标志性事件是承办教育部课程教材发展中心“学校课程领导力建设的内涵、价值与实践路径”主题专场,面向国内全方位展示实践成果,标志学校课程实施的“一核三维三体”实践模式完成并走向全国。

三、成果创新点

(一)构建了普通高中课程有效实施的理念

基于学生特点和成长需求,突出思想性、时代性、基础性、选择性特点,面向全体学生的全面发展与个性发展,个体学生的卓越发展,依据人本主义、建构主义的理论,形成了尊重、激发、协作、共进的课程实施理念。

(二)形成了追求卓越的“一核三维三体”课程实施模式

突出学校的统领功能、系统设计和保障能力;强化教师的主体作用,激发课程意愿,提高课程实施能力;重视学生课程参与,推动深度学习。三个方面构成一个有机整体,协同推进,共同履行课程职能,形成了良好的课程实施生态。

(三)创建了提升课程育人功效的课程实施长效机制

注重学校课程领导力的转化落地,强调以教师为主体的课程开发共同体的建设和运行机制构建,打造“三学六研”集体备课研修范式,提升教师专业素养与教育教学能力;持续开展“每周一科”校本主题研修活动,搭建课例研讨平台,促进优质课程资源共建共享。

四、成果主要内容

本成果以学校课程有效实施为根本,由认识、模式、策略三方面构成。

(一)提出了尊重、激发、协作、共进的学校课程实施理念

人本主义教育强调“以人性为本位”,主张从人的本性出发,把尊重人、关心人、解放人和发展人作为追求的终极目标,在教育实践中就是始终把人的全面发展作为教育的首要目标。建构主义教育理论则认为,教育作为一个系统,是由不同的要素(教学内容、教育者、学生、外部环境)组成的,每种要素都要尽可能充分实现其特殊的功能[3]。因此,学校的课程实施在突出课程育人目标前提下,必须尊重师生意愿,发挥其主观能动性,构建运行长效机制,注重激励与保障,整合学校、教师与学生三方面力量,协同发力,共同推进,保障课程实施的有效性。

(二)形成了课程有效实施的“一核三维三体”实践模式

学校课程实施的“一核三维三体”模式中,“一核”指向提升学生核心素养,强化课程育人功能,紧扣“立德树人”根本任务和奠定学生成长基础,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。“三维”强调课程体系构建的三个维度:基础性、延展性和提升性。基础性面向全体学生的全面发展,突出筑基作用;延展性针对学生的个性发展和兴趣爱好特长,指向选择性与拓展性;提升性针对个体学生的卓越发展,具有学术性、引领性特质。“三体”是指学校、教师和学生三个方面,突出学校课程实施的统领功能、系统设计和保障能力;强化教师的主体作用,激发其课程意愿,提高课程实施能力;重视学生的课程参与,推动其深度学习。

学校、教师和学生以核心素养为课程育人目标,以基础性、延展性、提升性三个维度为行动路径,整体谋划、系统推进,共同履行课程职能,强化课程实施过程中的科学性、综合性和实践性,提高了课程实施质量。

(三)构建了学校课程实施的运行机制和行动策略

在学校管理层面,学校对课程实施进行了总体性规划。一是制定规章制度,保障课程有效实施;二是制定总体方案,保证教育具体内容;三是每学期举行表彰活动,对优秀课程实施者进行表彰;四是举办教师座谈会,进行课程协商,加强教师主人翁意识;五是倾听学生反馈,通过问卷调查等形式,了解学生需求。

在教师发展层面,发挥教研组的保障与支持作用,为课程实施助力,激发和调动教师参与课程实施的积极性,增强其实现个人发展目标的内驱力、自信心和坚持力,促进教师的课程实施行为由自发走向自觉,由执行走向创造。通过学科文化建设,营造良好课程实施氛围;加强组内研修,提升教师课程实施能力;把课程实施作为教师评价重要标准;教研组定期进行总结筛选,保证学科课程体系优质。

在促进学生发展层面,使学生能基于自己的兴趣、爱好和能力水平,积极主动地参与到学校课程的实施中,满足学生对于学校课程体系丰富性的要求。同时,鼓励学生在具体课程学习和实施中,探索未知的领域,探寻事物的本真,在探索中发展自己。发挥团委作用,把社团活动课程化,列入正式课表;强化教务处的规范指导,加强检查与反馈;学生选修课与教师选修课一起参加学校课程评选,并进行奖励;把学生课程实施能力和成效纳入综合素质评价中。

五、效果与反思

(一)效果

1.学校课程实施水平大幅提高

(1)“三育课程”体系进一步完善。基于“一核三维三体”实践研究,学校优化重构了“三育”课程,形成了更为完善的课程体系。课程更加注重继承传统文化并体现时代特色,例如开设了《书法》《篆刻》《赤子初心》《龙江剧》《新闻进课堂》等课程。充分发挥学科教研组的课程开發作用,各教研组在学校“三育课程”体系下,统筹规划、分层设计,形成了以学科为单位的较为完善的课程结构与框架体系。每年底,15个学科形成学科年度报告,对学科建设特别是课程实施进行全面总结。学校课程种类更加丰富,学生对于课程的个性化需求得到了更大程度的满足,新课程的选择性、学生的生涯规划在课程方面得到了更好的落实和保障。出版了《学科故事》《为学生提供更多更好的成长选择》《梦想·年华·使命———高中生涯成长手册》等著作。

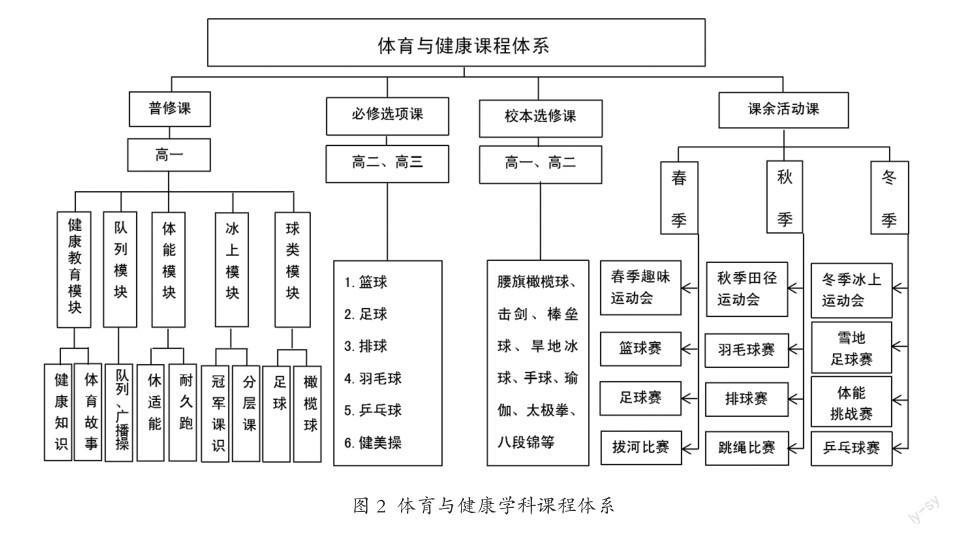

(2)课程保障进一步增强。学校通过制定相关制度与方案,增强了对课程实施的保障。一是时间上,实行长短课时相结合,为学生创造了更多自主活动的时间。音乐、美术课程面向高一高二学生,采取“大课时走班制+学科选项课”的教学模式,力求让每个学生高中期间获得一项音乐或美术艺术表现能力。二是空间上,让课程走出校园,让学生走进社区、博物馆等,每学期初组织学生开展以“勿忘国耻,牢记使命”为主题的博物馆教学,丰富学生的实践体验,强化爱国主义教育。三是形式上,实行分类选项课和传统教学模式相结合,丰富了课程内容,提升了课堂质量,满足了学生的个性需求。体育组自2003年开始,在所有学年进行选项课教学,目前已经形成必修选项课、选修课和活动课相结合的“三位一体”的教学模式(见图2)。四是资源上,学校出资支持聘请校外专家走进课堂。每年走进校园开设“科普大师课”“普育讲堂”的院士、专家学者达30余人次;与龙江剧院合作,邀请艺术家走进课堂,开设《龙江剧进校园———学唱龙江剧》特色选修课,提高了学生艺术修养,增强了学生热爱家乡与祖国的情感。

2.教师课程实施的能动性显著增强

教师每学期申报校本选修课数量增加。近三年,学校共开设近180门选修课,课程内容领域包含科学知识探究、人文素养提升、技术实践培育等十大类。物理组李冰教师在央视“太空课堂”展示DIY课程;音乐组卢庆泽教师开发《东北秧歌》的视频冲上网络热搜;政教处教师开发的清冰雪、班级大扫除、包饺子等劳动教育系列微课受到广泛欢迎。

教师基于国家课程的校本化转化能力显著提升。学校自2020年7月被教育部确定为普通高中新课程新教材实施国家级示范校以来,每学期初组织教师进行开课方案研讨,15个学科教师全员参与。带领“领航示范发展共同体”打造“每周一科”教学展示活动,与各成员校共同探索国家课程校本化。此外,学校还开发了学科生涯渗透课、学科初认知课,加强了对学生的选课指导。

教师科研能力显著提升。三年来,有关课程开发的课题有15项,出版学科书籍近50本,教师论文获奖达200余项。其中,语文组研究成果“个性化写作课程开发与实施研究”荣获省级基础教育教学成果二等奖。

3.学生的核心素养显著提升

在“一核三维三体”实践研究中,学生的课程主体地位被进一步唤醒和认可,学生参与课程实施的积极性、主动性大大提高。

学生参与开发的课程日益丰富。纳入教务处统一管理的“学生讲坛”课程,学生自主设计、制定教学计划,每学期至少有15门课程。学生社团活动课程,统一编入学校课表,每周达80余节,课程种类涵盖了传统文化类、科技创新类、艺术体育类等。

学生踊跃参与“研究性学习”活动课程和学科论文写作活动。学校研究性项目学习已持续开展了19年,总计近3000个研究课题。为落实课程标准,给学生提供一个充分展示自己的科研素养和发掘自己科研潜能的平台,学校组织了数学、物理、地理等学科开展学科论文写作活动,在此项活动中,数学学科撰写完成了533篇,物理学科完成了 425篇,地理学科完成了106篇。

學生把课程开发与志愿服务相结合。学生“支教联盟”社团积极开发公益课程,利用寒暑假为农民工子弟、留守儿童及偏远地区中小学生等提供免费义务教学辅导。截至目前,累计走访10余所偏远中小学,组织近百次支教公益讲座,听课人数近万人。

学科竞赛成绩突出。近五年,在国家级学科奥赛中共取得63枚奖牌,其中金牌6枚;石晓熠获亚洲物理竞赛金牌。

4.课程实施示范作用进一步扩大

本成果被海南中学、西北师大附中、哈尔滨市第十三中学等学校采纳,经创新实践,成效显著。通过教育部基础教育课程中心的课程展示、省市教学改革现场会、中国高中“六校联盟”以及“领航示范发展共同体”等活动,“一核三维三体”成果模式得到广泛认可。

(二)反思

1.如何借助课程实施,全面推动学校工作。

2.如何通过完善学校课程保障机制,让教师始终对课程实施抱有热情,不断推陈出新。

3.如何让学生通过参与课程实施达成全面发展的目标。

4.如何进一步发挥课程实施的应有作用,特别是新课程、新教材实施后,如何做好国家课程校本化处理,将是学校未来不懈探索和研究的问题。

参考文献:

[1]王明伟.强基育人视域下哈尔滨市第三中学课程领导力建设BASE模式的实践探索[J].黑龙江教育(教育与教学),2021(10).

[2]孙德芳.选考选课选学育人方式改革的逻辑理路、现实困境与优化策略[J].中国教育学刊,2022(7).

[3]杨丽茹.建构主义教育理论与现代西方结构主义理论的比较研究[J].外国教育研究,2002(11).

(编辑/李莉