基于文化传承的岭南乡村风水塘活态更新

——以南村爱莲塘公园为例

2023-09-14易帅谢丽仪蓝美静

易帅 谢丽仪 蓝美静

岭南乡村风水塘指在岭南乡村地区,通过人工营造而成或自然形成,常置于建筑前以表“聚财养人”风水寓意的水塘。其体现了“藏风得水”“负阴抱阳”等传统风水理念[1],也具有生活生产用水供给、小气候调节、环境美化等作用[2]。其是岭南地区重要的乡土文化遗产景观,承载了丰富的村落历史文化内涵,展现了乡村朴素的生态智慧[3],综合反映了乡村景观的文化、经济、社会、美学和生态价值[4]。但现今岭南乡村风水塘存在着如环境风貌不佳、基础设施落后、空间活力不足等问题[5],无法满足新时代需求,面临着被占用填埋、生态遭到破坏等危机[6~7]。这直接威胁着其承载的历史文脉和风土民俗的保护和延续,不利于乡村文化的传承创新。

党的二十大报告指出,要加强城乡建设中历史文化的保护传承。广东省“百县千镇万村高质量发展工程”要求保护好村庄特色和历史文化,保留乡愁,活化岭南民居及特色资源。岭南地区每村必有的风水塘是重要的乡村文化资源,如何让风水塘在新时代中兼顾文化的传承与创新,使其“活起来”,对于景观更新的理论和实践工作而言是一大挑战,也是极具指导意义的研究。

1 岭南乡村风水塘文化内涵

岭南乡村风水塘的文化内涵丰富,参考人类学家马林诺夫斯基所提出的经典文化理论[8]和相关学者研究[9],并结合岭南乡村风水塘的起源、含义及特征,将其文化内涵分解为物质文化、宗族文化和精神文化3个层面。

物质文化是岭南乡村风水塘的文化表层,其最直观的表现是农耕劳作的物质生产体系以及因地制宜的生态适应性举措,如风水塘紧依稻田,塘中种莲Nelumbo nucifera养鱼,以及风水塘置于居住区前,提供日常用水、消防、调节小气候等功能[10]。

宗族文化是中间层,反映和维系着文化的物质层面和精神层面。其影响着乡村人们的价值观和行为,对岭南乡村风水塘的景观空间布局具有较强的导向。如岭南风水塘前常留有广场,在客家和广府民系中被称为“禾坪”,供农作物晾晒、日常生活交流、年礼祭祀及供奉先祖等活动之用,是对族人进行教化、加强乡村凝聚力和稳定性的场所。宗族文化是岭南乡村风水塘的社会价值的体现。

精神文化层表现为村民的精神面貌和心理状态,为村民通过景观所反映、萌生和形成的思想观念,是文化内核层。岭南乡村人们丰富的精神文化共同催生了风水塘景观中众多的文化形态。如风水塘形状设置、选址和聚落景观格局,均体现了人们的生态智慧和“天人合一”思想。而风水塘及其周边元素也处处彰显村民的精神文化信仰,如塘边寓意着饮水思源的古井,展现道德教化和家族凝聚观念的禾坪等。岭南乡村风水塘所承载的深厚精神文化底蕴,打破了其单调的景观形态,丰富了其观感和文化层次。

2 活态更新策略

2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》,提出让历史文化遗产“活起来”,使其在保护中发展、在发展中保护,让历史文化和现代生活融为一体,实现永续传承。因此,在岭南乡村风水塘景观更新中可以注入“活态更新”理念,使其在生成和发展的环境中得到保护、传承和更新。

活态更新理念是基于“活态保护”和“有机更新”的复合概念[11]。活态保护是对岭南乡村风水塘所蕴含的丰富文化元素进行保护,并激发其活力,使其保持生机,并形成具有乡土文化特色的发展模式[12]。而有机更新是以开放的思维,发挥风水塘的文化价值,在保持原有风貌基础上,通过更新设施等方式,使其更为适应现代生产、生活、生态需要,得到“有机生长”[13]。因此,依据岭南乡村风水塘原有的格局肌理和文化内涵,活态更新可通过以下3个层面推进。

2.1 环境风貌提升

首先,对特色历史文化景观及具有乡土民俗特色的重要对象进行保护,实现对物质与非物质乡土文化遗产的保护。其次,将风水塘及其周边景观元素作为一个有机整体进行修复治理[6],消除景观的破败感,提升整体风貌以及文化、美学和生态价值,提高吸引力。

2.2 适应人居需求

风水塘及其周边环境是承载乡村仪式、教育、表演、生产、生活和生态等功能的复合空间[6]。因此,在其更新中应考虑现代居民的日常需求、年俗节庆活动需求和对美好生态的向往,通过改善落后的基础设施、优化功能布局等措施,使文化景观和人居需求融为一体,将其重塑为乡村的人员、文化聚集场所,实现永续传承。

2.3 活力特色运营

在上述基础上,通过深入挖掘风水塘特色运营文化资源,创新打造具有特色的小节点,适当开展可产业化的活动,来提高空间活力,实现风水塘文化内涵的传承发展。比如,打造能够提升文旅产业的研学活动、弘扬非物质文化的展示空间、促进传统工艺发展的商业模式等等。

3 南村爱莲塘公园更新

3.1 场地概况

南村位于广州市白云区太和镇的龙归片区,为周敦颐第九代孙于南宋中期创建,已有近800年历史,且为1949年禺北第一个新民主主义青年团“南村团支部”的诞生地,是一座具有深厚文化底蕴的古村落。爱莲塘公园位于南村西部,西侧为在建空港大道北部沿线,南临白云五线,东侧紧邻广州市文物保护单位——周氏大宗祠。公园面积约为5 hm2,是在南村风水塘基础上更新而成的乡村景观空间,场地56%为水体,其余为陆地。但公园存在风貌不佳、设施不完善、活力不足、乡村文化特色不明显的问题,亟待更新。

3.2 爱莲塘公园文化特质

爱莲塘公园具有丰富的特色文化资源(图1),有其专属的文化内涵(图2),尤其是在宗族文化和精神文化方面。

图 1 爱莲塘公园特色文化资源

图2 爱莲塘公园各层文化对应的景观要素及具体内涵

在宗族文化层面,南村风水塘体现了独特的大宗祠理念,由两房族人共同使用,而风水塘旁亦罕见的有两座由非亲兄弟所建的连体而立、规模形制相同的孖祠堂。南村村民一直以周敦颐后人为豪,在近代后更以传承革命先辈的红色基因为傲。宗族文化从“小家”升华到“大家”,成为爱莲塘公园的特色。

在精神文化层面,爱莲塘公园积淀了丰富的精神文化元素。南村乃周敦颐后人所建,风水塘中养莲,既具物质文化涵义,又体现先贤所倡导的廉洁修身精神;风水塘边建颐园,以纪念先贤和弘扬其美好的精神品质。风水塘旁边的孖祠堂凝结着村民和睦、谦让、仁爱的思想,祠堂中高挂的“仁风”牌匾,为历史上村民帮助夏茅村所得,亦是仁义思想的体现。风水塘边近370年历史的古井,树龄约235年的古榕(黄葛树Ficus virens)及树下的非物质文化景观“粤语讲古”(即用广州方言说书、讲故事,是一种语言艺术),见证和传承着南村的历史和精神文化。南村文化更是驱动了红色文化的发展壮大,云青学舍孕育了禺北第一个新民主主义青年团“南村团支部”。

3.3 景观更新策略

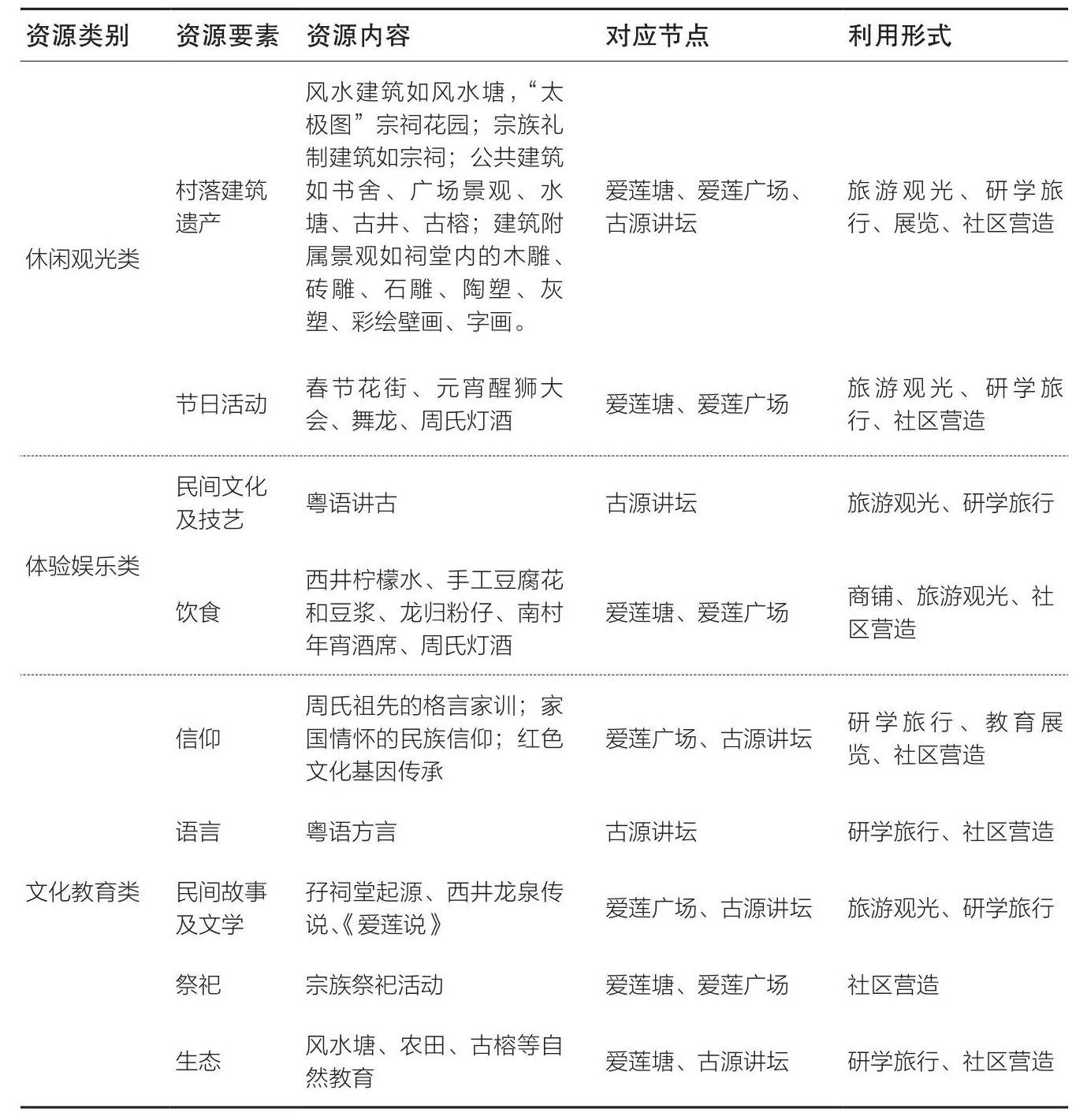

爱莲塘公园的景观更新保留和强化了其物质文化、宗族文化和精神文化特征,通过活态更新策略(图3)营造复合的乡土文化景观(图4),助增传统文化的韧性,吸引各类型人群以增加乡村景观热度,承续多层次的乡村文化印记,焕新乡村的时代风采。

图3 爱莲塘公园景观更新策略

图4 爱莲塘公园总平面图

3.3.1 基于文化传承提升环境风貌

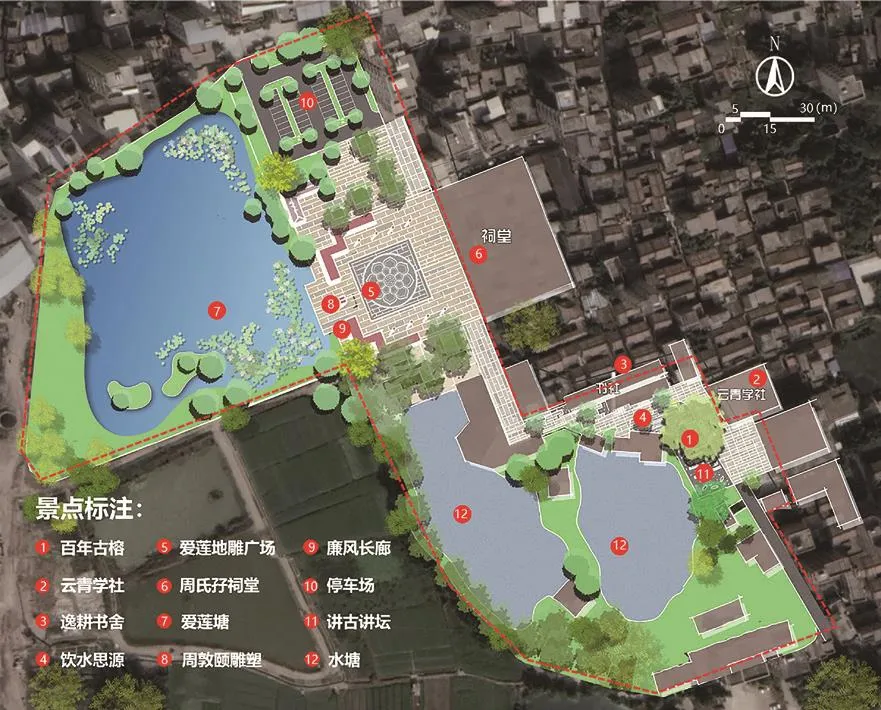

首先,根据爱莲塘公园各层文化,严格保护南村的文化景观格局,并从村域、村庄、单体建筑及植被、非物质文化4个层面划分和认定保护对象[14](表1),减少对保护对象的干预。比如,遵循南村风水塘方正平整的传统印记及其家族平安稳定的文化象征,保留当前风水塘的形态肌理,进行原貌提升。保护风水塘边235年的“蟠龙古榕”(黄葛树),延续村民在古榕树下“听古”的风俗,对古榕及周边石条凳做充分保护并设坛讲古,使村民重温南村特有的文化记忆。

表1 文化传承视角下爱莲塘公园景观保护分析

其次,将爱莲塘公园景观作为一个有机整体进行风貌提升。一是完善相应的基础设施,优化植物配置。如通过巩固水塘护栏等安全设施,优化景观铺装材料,补植榕树,增设运动休憩设施、照明灯光等,改善乡村公共交流和文体活动环境。二是对风水塘生态环境进行综合治理。清理水塘淤泥并疏通水塘与外水渠的联管,提高风水塘与外界水流交换能力;沿现有土堤边抛置不同大小的石块以抵御水体冲刷,石缝也可成为水生动物觅食与栖息场所;在水体中种植菖蒲Acorus calamus、粉美人蕉Canna glauca、莲等水生植物净化水体,打造水清岸绿的景观,恢复水塘的生态功能,继承先祖的生态智慧。

3.3.2 适应人居需求塑造复合空间

通过优化空间布局,改善配套设施,使得爱莲塘的各层文化与人居需求相适应,实现文化传承。整合南村人们传统节事仪式需求和生活、生产、生态需求,根据承载空间,营造爱莲塘、爱莲广场和古源讲坛3个重要节点,将爱莲塘公园塑造为一个复合空间,满足宗族文化和精神文化的传递发展。

对爱莲塘的更新主要为:1)在前述生态环境治理基础上,升华风水塘文化象征意义,打造莲主题,呼应诗词《爱莲说》,营造利于传承和发扬先祖周敦颐“出淤泥而不染”精神的景观空间,借此同时满足居民的生态和教育需求;2)雕饰莲花柱头与栏板,设置刻有周敦颐诗句的宣传饰板,强化文化教育。

对爱莲广场的更新主要为:1)将原广场中的停车场迁至外围,扩大广场文化活动空间,提升广场的功能性和利用率,满足村民仪式、表演、生产、生活等多元活动需求,创造兼容文化与活力的聚落交流空间。2)设置周敦颐石像、莲花造型石景以及莲花灯,传达直观的视觉形象,激发观赏者的精神共鸣,强化莲主题文化特色,传承和发扬周敦颐清廉正直的精神。3)承续并焕新南村精神文化,增设一组呼应古祠堂镬耳墙造型的休闲长廊,满足村民遮风避雨、乘歇纳凉等生活休憩需求,并在廊柱上阴刻周氏古训、廉政文化等词句,将其打造成宣传廉政廉洁文化的“廉风长廊”,作为南村和睦仁爱、廉洁修身的思想在新时代的延伸。

对古源讲坛的更新主要为:1)在冠大荫浓的古榕下增设休憩设施,形成植物风貌统一且小气候舒适的公共活动空间(图5)。2)延续云青学舍整体建筑风貌,采用麻石铺装,并在石材上印刻红色主题诗句,宣传红色文化。3)结合古井、古榕等元素,在街景中植入各类文化雕塑(图6),强化文化教育,弘扬南村优良文化。

图5 古源讲坛节点

图6 文化雕塑

3.3.3 依靠文化活力链开展特色运营

为实现文化传承,根据爱莲塘公园所包含的特色文化资源,开展运营活动。首先,为提升活动效能和文化活力,打造景观文化活力链,串联爱莲塘、爱莲广场和古源讲坛,构建文化特色明显的“莲—廉—源”景观空间格局,强化渲染景观中的文化内涵,实现有机更新。为避免动线过于迂回而不利于文化的直观呈现,迁除违建,整合零散空地,释放了更多的开放空间用于活力链的打造。同时,整合各层次文化资源,使得活力链中各景观要素更为集聚凸出。

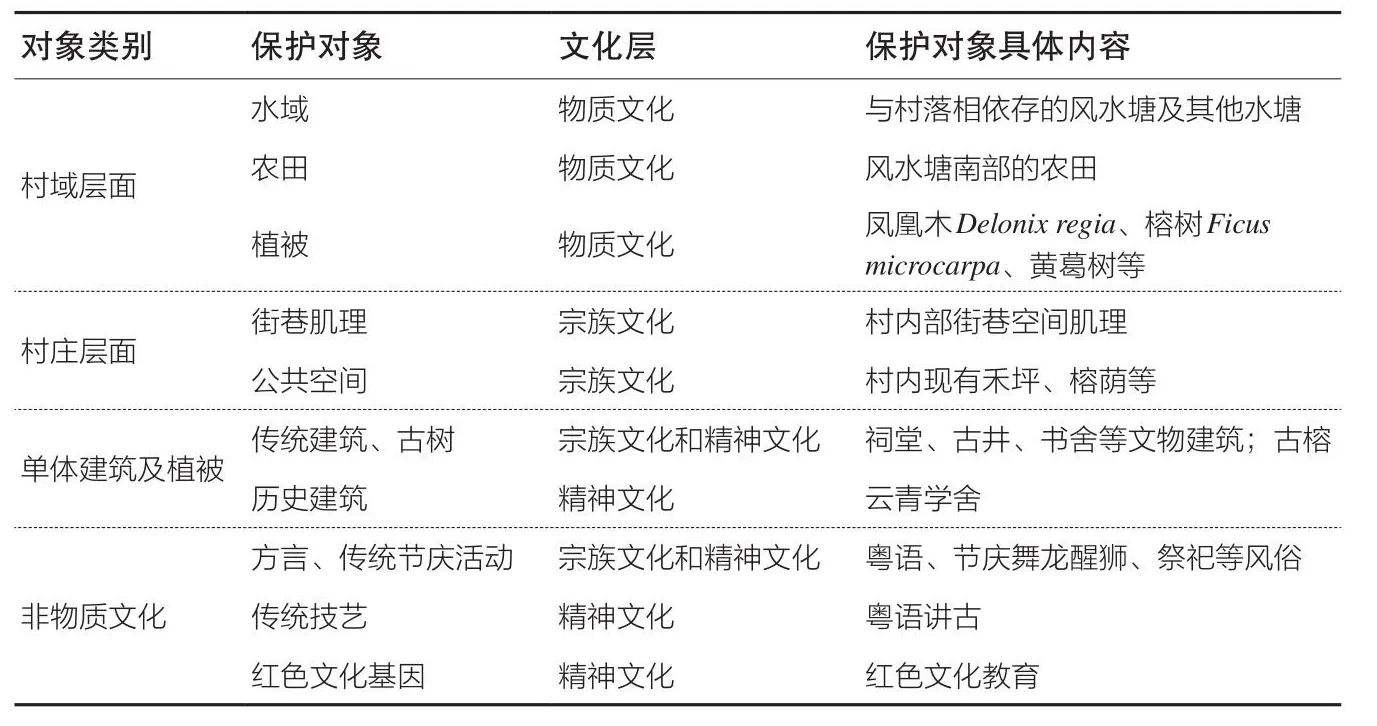

其次,充分挖掘活力链中的各类特色文化资源,利用不同形式开展运营,为南村文化传承引流。可积极运用休闲观光类、体验娱乐类、文化教育类3种资源,开展旅游观光、研学旅行和展览活动,并利用社区营造为这些活动提供内部生长力,助力文化传承(表2)。

表2 特色运营文化资源

4 结语

岭南乡村风水塘作为极具中国传统文化特色的景观,蕴藏着丰富的物质文化、宗族文化和精神文化内涵,是重要的乡土文化遗产景观,对其传承和活化是新时代岭南地区乡村振兴工作的重要内容之一。研究以南村爱莲塘公园更新为例,深入分析其文化内涵,提出环境风貌提升、适应人居需求、活力特色运营的活态更新策略,促进传统文化与现代需求的有机融合,并针对各类特色文化资源开展多样运营活动,以提高景观各层文化的有效利用,重塑乡土文化活力,实现文化的传承。

注:图片均由作者自摄自绘