城市滨海蓝色空间特征恢复性效应影响研究*

2023-09-14郑怡婧许先升潘璐

郑怡婧 许先升 潘璐

提升城乡居民的生活健康水平一直是现代城市规划建设的重要目标。目前,随着现代城市的生活节奏加快,社会竞争压力增大,加之不健康的生活方式,公众的心理健康问题日益严峻[1]。公众健康是风景园林学科研究的重要领域,营造舒适健康的环境也是学科研究的一贯追求。近年来,恢复性环境理论以人为焦点,为自然环境对人类心理健康的恢复性效应提供了理论基础与研究思路。其中,城市蓝色空间特别是滨海空间,在缓解人类心理压力等方面具有显著效果,成为恢复性环境的重要载体。

梳理国内外蓝色空间健康效益研究可知,随着国内恢复性环境理论等研究不断深入,多学科融合的研究方法不断创新,蓝色空间恢复性效应成为学科研究的热点内容[2]。但国内相关研究仍处于起步阶段,与国外相比,对于蓝色空间恢复性效应评价指标选取尚未形成体系,其影响机制实证研究相对匮乏,提升策略缺乏针对性建议[3]。因此,文章基于注意力恢复理论及蓝色空间的“人—环境契合度”理论构建评价指标体系,以海口市主城区滨海空间为研究对象,以蓝色空间特征与公众恢复性效应为主要研究变量,并据此探究不同蓝色空间的恢复性评价,以及蓝色空间特征对于公众恢复性效应的影响,以期为恢复性环境下热带滨海蓝色空间更新提供理论、实践参考,对于提升公众心理健康水平,推动健康城市公共空间建设具有指导意义。

1 研究方法

1.1 研究区域概况

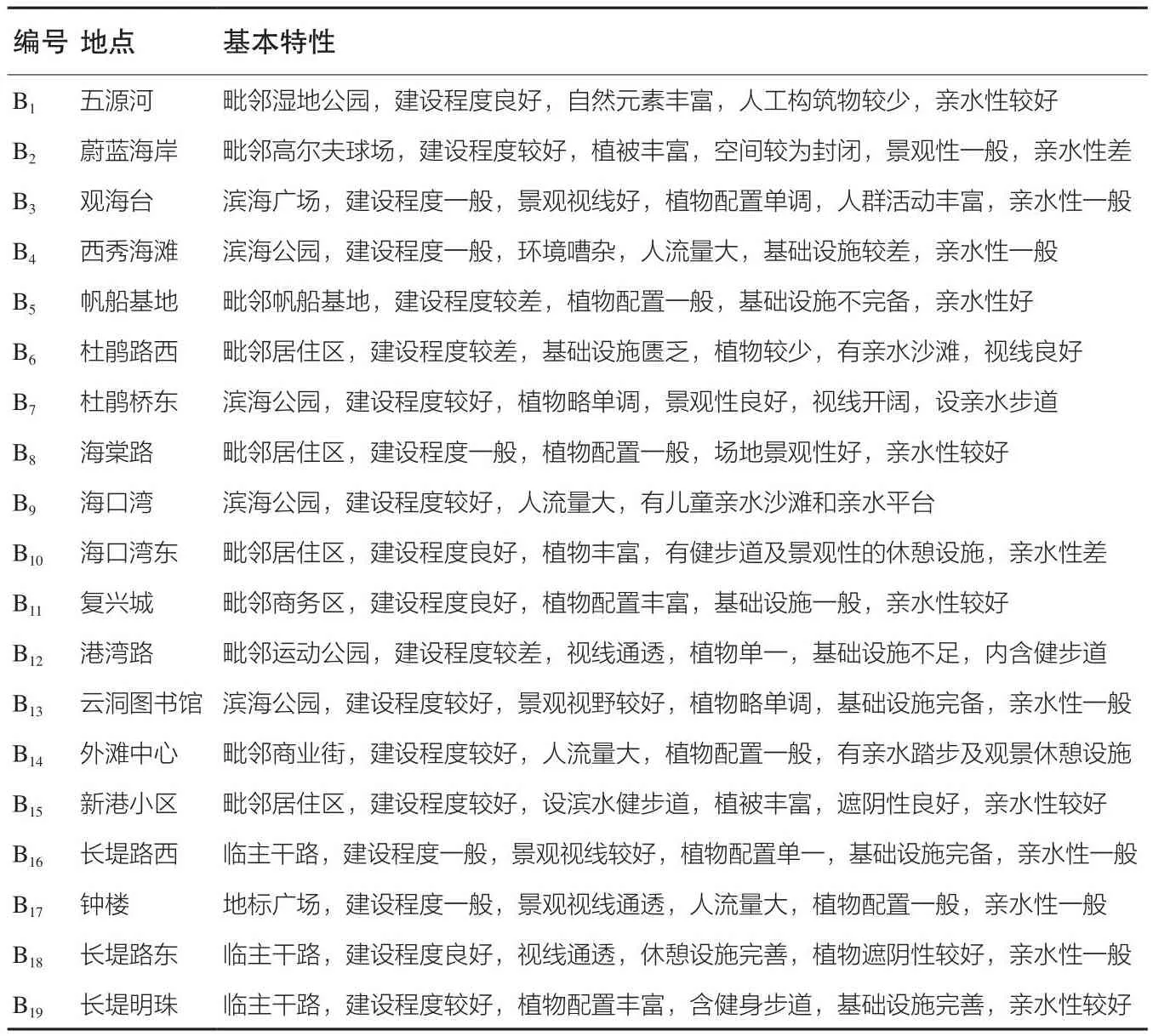

海口市位于海南省北部,北邻琼州海峡,自然水文资源丰富,岸线开阔连绵,是中国第一个被世界卫生组织选为“世界健康城市”试点地的城市。研究以海口市中心城区滨海蓝色空间为研究范围,选取涵盖多种空间特征要素、人工化程度不等、人流量丰富的滨水建成区[4],最终筛选出19个典型空间单元进行详细量化研究(图1,表1)。

表1 蓝色空间样本基本情况

图1 蓝色空间样本

1.2 蓝色空间特征提取与度量

本研究依据健康导向下热带城市滨水空间构成要素相关文献[5~15],结合恢复性环境空间特点,基于蓝色空间“人-环境”交互模型[16],对影响公众心理恢复性效应的蓝色空间环境特征进行整合,最终得到空间元素、空间特性、空间范围3类。其中,空间元素涵盖有绿视率、蓝视率、开敞度3项,空间特性涵盖有植物丰富度、遮阴性、场所美观性、人体舒适度、亲水程度、休憩设施、照明设施、安全设施8项,空间范围涵盖有可达性、形状指数2项,共13个评价指标。本文以此探究蓝色空间特征与恢复性效应之间的相关性与影响机制。

1.2.1 空间元素特征度量

空间元素特征中的绿视率、蓝视率、开敞度的度量是依据样本实景照片获取。拍摄时以中国成年人平均身高1.65 m为固定高度,采用与公众现场观感结果最为接近的28 mm镜头,以正对滨海方向为基准,对场地中正前、后、左、右4个方向各拍摄1张照片[17]。再利用计算机深度学习中卷积神经网络(convolutional neural networks)算法模型自动区分色素斑块,将从各场地4张照片中分析出的绿视率、蓝视率、开敞度及其他要素的数值取均值,得到研究样本空间元素特征占比汇总结果。

1.2.2 空间特性特征度量

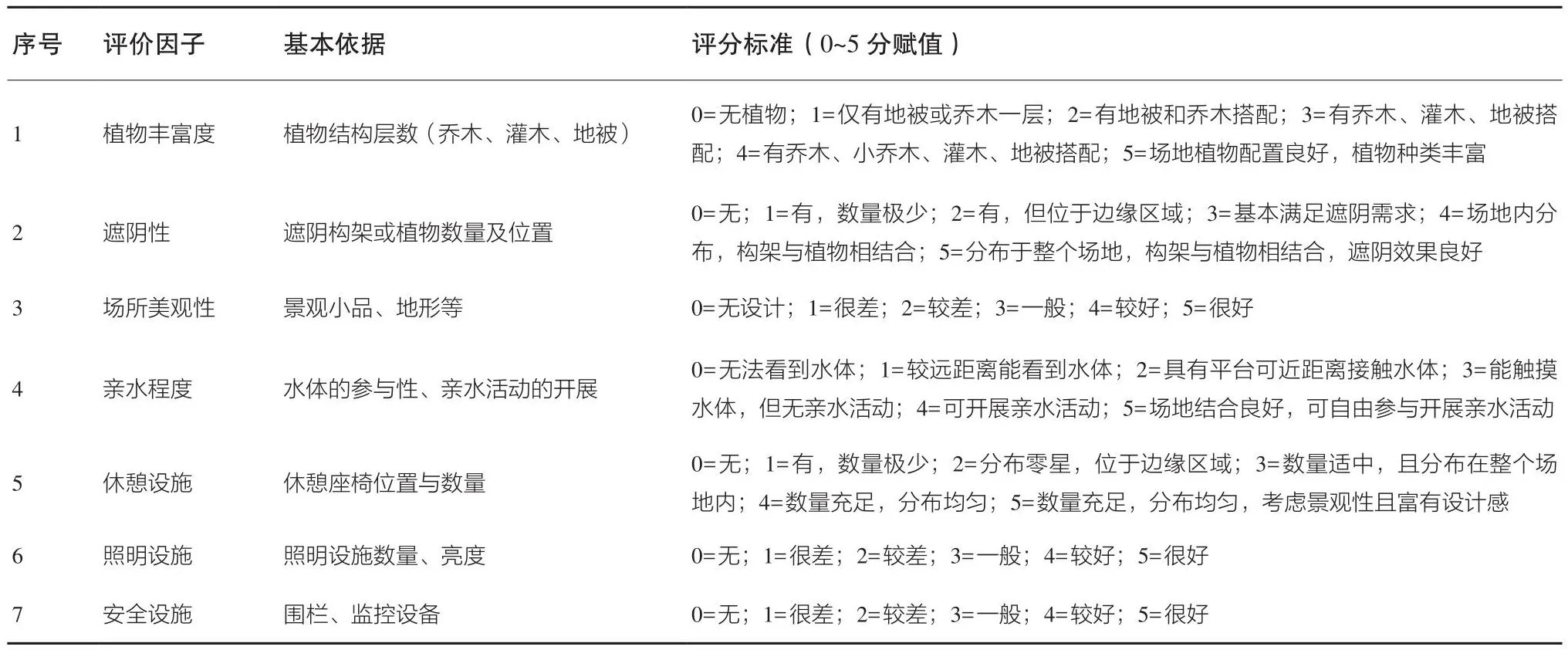

空间特性因子中的相关指标度量是通过邀请7名景观研究人员对每项内容进行打分(表2),汇总后再分别计算各项指标修剪平均值,作为相关空间特征因子得分。

表2 蓝色空间特性特征评价表

而人体舒适度指标是通过采集场地气温、空气相对湿度、风速,计算人体舒适度气象指数BCMI。公式如下:

式中,TC为气温,RH为空气相对湿度,计算时以分数表示,v为风速。BCMI为无单位量。根据计算结果转换成0~5分,其中0~3分为不舒适,4~5分为舒适状态。

1.2.3 空间范围特征度量

在空间范围特征因子中,可达性指数是通过Openstreet map开源地图网站获取城市路网数据信息,运用arc GIS计算市民到达研究场地道路的时间成本数据得到。可达性指数的数值越小,说明该空间可达性越好。形状指数是基于开源地图网站编辑研究样本范围,获取周长、面积数据,计算场地景观形状指数LSI,其值越大,样本空间形状越复杂。计算公式如下:

其中,E为景观斑块边界的总长度,A为景观总面积。

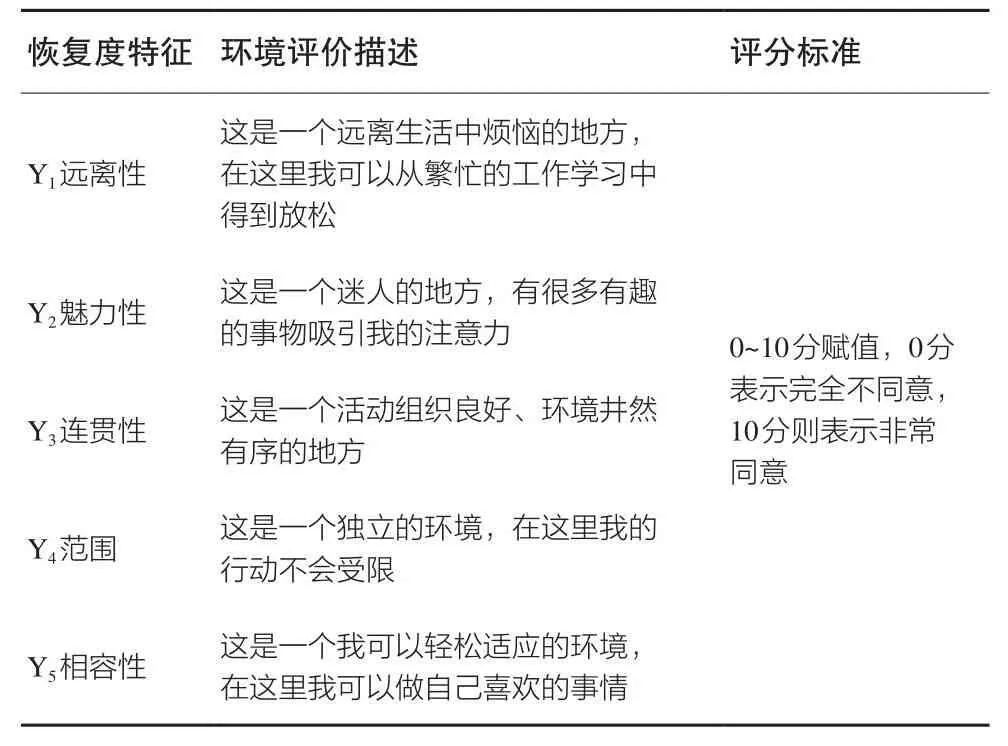

1.3 蓝色空间恢复性效应度量

恢复性环境理论是环境心理学中的重要理论之一,近年来在景观规划、环境科学、公共卫生等多个领域备受关注。其中,由美国环境心理学家Kaplan夫妇提出的“注意力恢复理论” (Attention restorative theory,ART)应用最为广泛,认为自然环境可以通过吸引人类非定向注意力,缓解由于长期定向注意力集中带来的心理疲劳和压力等消极情绪,有助于情绪的自我调节与恢复[18]。1996年,Hartig[19]以该理论为基础,开发了第一个知觉恢复性量表(Perceived Restorative Scale,PRS),用以测量自然环境恢复性效应。目前其在风景园林学、环境心理学、建筑学等领域被广泛应用。本研究结合调研实际情况,采用知觉恢复量表短版本(PRS-5)[20]对海口滨海蓝色空间恢复性效应进行评估,问卷从远离性、魅力性、连贯性、范围、相容性5个维度展开,采用李克特(Likert)量表评价法进行评定(表3)。该方法已被证实能够有效衡量不同空间恢复性效应[20]。

表3 知觉恢复量表(PRS-5)

于2022年4—5月进行问卷调查,基于热带滨海城市气候特点,在居民活动的高峰时段(7:00-10:00、16:00-21:00),采用主观问卷与半结构访谈结合的方式随机访问蓝绿空间使用者,收回后对问卷数据进行标准化处理与结果汇总。

2 数据结果与分析

2.1 滨海蓝色空间特征

调研数据汇总结果表明(表4),在空间元素特征方面,各样本具有差异性。绿视率占比最高的蓝色空间为B1五源河滨海空间(52%),占比最低的是B6杜鹃路西(10%),说明绿视率受到周边开发建设程度的影响较大,建设程度完善的空间绿视率较高。蓝视率占比最高的蓝色空间为B7杜鹃桥东(23%),最低为B2蔚蓝海岸(5%),表明蓝视率与场地亲水程度具有一定联系,无明显围栏遮挡、具有亲水设施的空间蓝视率较高。B5帆船基地的开敞度最高(50%),而B11复兴城的开敞度最低(13%),空间开敞度受场地植物配置影响较大,植物种类丰富、配置复杂的空间开敞度较低。

表4 滨海蓝色空间特征因子度量汇总

在空间特性特征方面,蓝色空间样本中植物丰富度、遮阴性、场所美观性的差异较大,B6杜鹃路西等早期建设的滨海空间在植物配置及场地景观建设方面明显不足。在舒适度方面超过半数的场地人体感受为闷热、偶尔不适,场地体感舒适度有待提高。此外,除B9海口湾外,调研空间中亲水活动设施建设普遍不足,缺乏与水体的互动设计。部分空间在休憩设施、照明设施、安全设施方面具有明显差异,B2蔚蓝海岸、B6杜鹃路西等场地相关配套设施较少,仍有待提升。

在空间范围特征方面,样本中大部分空间可达性较好,位于居民社区生活圈内,如位于西海岸片区的B1及海口中心城区的B7~B17,较差的为B2~B6、B18~B19等边缘城区空间,步行到达所需时间较长。这表明可达性受场地旁城市住宅区、交通建设情况影响较大,周边社区规模越大,道路密度越高,蓝色空间可达性越高。蓝色空间形状指数差异较大,从狭长至近正方形随机分布,B15外滩新港(3.58)等大部分场地呈狭长形,蓝色空间场地宽度受限。

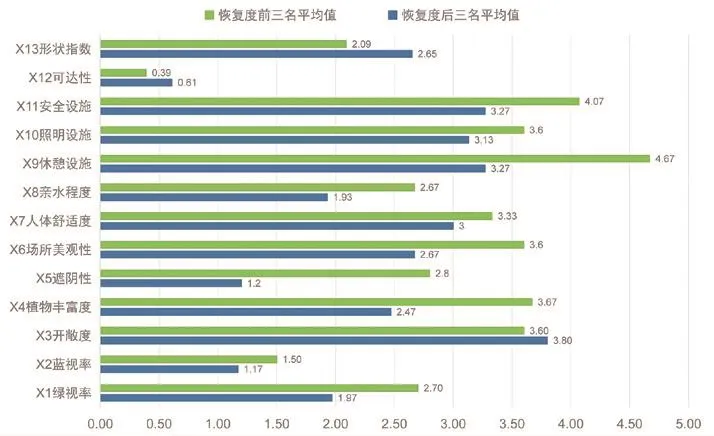

2.2 滨海蓝色空间恢复性效应

本次调研共回收问卷608份,其中有效问卷568份,问卷有效率为93.4%。样本个体属性分布较合理,数据代表性较好。结果表明,不同蓝色空间的恢复性效应具有较大差异性,受访者认为恢复性最好的3处蓝色空间为B7杜鹃桥东(44.03分)、B15新港小区(41.90分)、B10海口湾东(41.27分),恢复性最差的3处为B16长堤路西(36.07分)、B17钟楼(34.45分)、B6杜鹃桥西(32.30分)。由于各指标间单位不同,数值间存在差异性,为使结果更加直观,将恢复度前3名与后3名的各项指标进行量纲化处理后作比较。结果表明(图2),在空间元素方面,恢复度前3的蓝色空间的绿视率、蓝视率平均值高于恢复度后3名,而其开敞度平均值则较低;在空间特性方面,植物配置丰富、遮阴性良好、场所美观舒适、亲水程度较高、基础设施完备的空间的恢复性评价较高;在空间范围方面,恢复度前3名空间的可达性及形状指数的数值均低于后3名,说明可达性较好、场地形状简单的空间恢复性较好。综上,自然元素丰富、环境设施完善、交通便利的规整型滨海蓝色空间恢复性评价较高,其为广大市民提供了理想的恢复性场所。

图2 恢复度前三名与后三名各指标平均值比较

2.3 空间特征因子对恢复性效应的影响

2.3.1 相关性分析

将蓝色空间特征因子数据与恢复性效应数据导入SPSSAU中进行Pearson相关性分析,结果表明(表5):在空间元素特征中,蓝视率与恢复度呈低度正相关;在空间特性特征中,植物丰富度、场所美观性、休憩设施与恢复度呈中度正相关,遮阴性、亲水程度与恢复度呈低度正相关;在空间范围特征中,可达性与恢复度呈低度负相关。

表5 蓝色空间特征与恢复性效应相关性分析

2.3.2 逐步回归分析

将蓝色空间特征因子与恢复度总效应进行逐步回归分析,选择逐步筛选法(stepwise),即不具有显著性的自变量在分析过程中将被自动剔除,最终得到影响热带滨海蓝色空间恢复性效应Y的评价模型:

通过模型可知,影响热带滨海蓝色空间恢复性效应的主要空间特征因子是X2蓝视率、X4植物丰富度、X9休憩设施。其中,X2蓝视率的回归系数值为0.180(t=2.211,p=0.043<0.05),X4植物丰富度的回归系数值为1.370(t=2.770,p=0.014<0.05),X9休憩设施的回归系数值为1.764(t=3.087,p=0.008<0.01),R2值为0.751,意味着蓝视率、植物丰富度、休憩设施可以解释滨海蓝色空间恢复性效应的75.1%变化原因。

2.3.3 小结

综合上述分析可知:1)蓝视率与热带滨海蓝色空间恢复性效应呈正相关,蓝视率较高的空间能够提升场地恢复性效应中的魅力性与相容性,从而缓解使用者痛苦不悦的情绪。2)植物丰富度与恢复性效应呈正相关,能通过增强场地中远离性、连贯性、范围及相容性,提高蓝色空间恢复性效应。3)休憩设施是影响恢复性效应的重要特征因子,阴凉舒适、景观优美的休憩空间能有效提升场地连贯性、范围、相容性,缓解公众城市生活带来的巨大压力。

3 滨海型蓝色空间优化

研究证实空间元素、空间特征和空间范围3个变量中的各因子,构成了滨海型蓝色空间产生心理健康恢复性效益的重要因素,影响着使用者的情绪。依据以上分析结果,提出提升热带城市滨海蓝色空间特征恢复性效应的优化导则(图3)。

图3 滨海型蓝色空间优化策略

3.1 优化热带滨海空间元素配置

空间元素是影响景观视觉的基础,海洋作为一种古老的疗愈环境以及热带滨海城市的重要景观要素,成为公共空间视觉区域中最为突出的实体要素,能够快速吸引公众注意力。在海口市滨海蓝色空间优化中,应合理调控空间中蓝视率的占比,利用多种自然要素触发使用者多感官体验。对于B2蔚蓝海岸等蓝视率较低的空间,应在确保安全的前提下适当提高场地视线通透性,并对于滨水一侧空间留出景观视线廊道,在保证恢复性效果的基础上提升场地蓝视率,以最大限度发挥滨海蓝色空间的恢复性效应。对于B6杜鹃桥西等自然要素较少的空间,则可以通过地形设计,配以乔木、灌木等植物,使公众在触觉、嗅觉、听觉等方面与场地的自然元素互动,从而舒缓压力、放松心情。

3.2 提升热带城市蓝色空间品质

植物丰富度及休憩设施是构成滨海空间恢复性效应的重要影响因素。一方面,热带城市在植物资源上有着得天独厚的优势,丰富的植物配置不仅能够彰显热带城市特色,还可以提供层次丰富、舒适阴凉的休憩微空间,从而更好地发挥出空间恢复性效益。在后续环境优化中,应基于城市热带沿海气候特点,选用椰子Cocos nucifera、高山榕Ficus altissima、榄仁Terminalia catappa等高大乔木,与黄槿Talipariti tiliaceum、鸡蛋花Plumeria rubra‘Acutifolia’等小乔木,结合龙船花Ixora chinensis、光叶子花Bougainvillea glabra等灌木及地毯草Axonopus compressus等地被植物,形成具有热带风情的植物景观模块,通过控制乔、灌木比例,构建半开敞型、开敞性空间,营造具备康复效应的植物景观环境[21]。

另一方面,休憩空间关系着场地环境的优劣,决定着使用者是否停留。对于滨海蓝色空间来说,场地形态以沿岸条状空间为主,因此可通过休憩区域地面铺装颜色、材质的变化,或利用滨海地形的高差,构建兼具庇护性和观景性的休憩空间,增强空间的场所感。同时,海口市夏、秋季日晒时间长、雨水较多,冬季阴冷潮湿,因此应研究公众对于休憩设施的使用行为偏好及差异性需求,将休憩设施与可以调节微气候的设计要素相结合,对遮阴性植物、构架等进行整体布局、综合布置,并考虑石材或过漆防腐木等防潮、防霉的休憩设施材质,有针对性地设置舒适优质的休憩设施,提升场地恢复性效应。

3.3 调整恢复性环境空间布局

实地调研发现,由于热带城市中电动车类交通工具盛行,可达性较高的公共空间往往难以保证相对私密性及边界感,蓝色空间的划分与界定模糊,场地内功能交织、环境嘈杂,恢复性效应较差。滨海蓝色空间应兼具公共性及空间感。可利用海平面与城市之间的落差,结合植物、亲水平台,将蓝色空间与城市环境的干扰相隔绝,为公众提供一个井然有序、悠闲舒适的恢复性环境。此外,应结合热带滨海城市市民游憩行为特点及需求,将滨海蓝色空间布局与城市整体规划相融合,结合场地中南洋风情、商业港口等历史文化底蕴,构建独具特色的滨海蓝色空间组团,并统筹规划健身步道、亲水平台,满足不同人群滨水游憩活动,提升使用者行为需求的满足程度,从而推动公众恢复性效应的产生。

4 结论

本文以海南省海口市滨海蓝色空间为例,通过语义识别、量表评估法等方法,结合逐步回归分析等统计方法,对滨海蓝色空间的恢复性评价以及蓝色空间特征因子对恢复性效应的影响路径展开研究,得到以下结论:蓝色空间特征因子对于热带滨海城市公众恢复性效应具有显著影响,蓝视率、植物丰富度、场所美观性、休憩设施、遮阴性、亲水程度与恢复性效应呈正相关,可达性与恢复度呈低度负相关。其中,蓝视率、植物丰富度、休憩设施是构成影响热带滨海蓝色空间恢复性效应的重要特征因子。因此,合理配置蓝视率空间占比,营造丰富的植物景观,选取防晒防潮的休憩设施材质,统筹布局滨海恢复性空间,可以有效提高热带滨海蓝色空间恢复性效应。

研究为热带滨海城市蓝色空间恢复性量化评价指标体系构建提供了具体方法,对于未来城市更新、健康城市空间建设具有重要意义,为推动公众心理健康的景观规划设计提供范式。今后将进一步拓展研究量化维度,构建以恢复性景观为导向的城市滨水空间,以期提高城市蓝色空间恢复性效应,推动风景园林研究与健康城市建设良性循环互动。

注:图1底图来自高德地图;其余图片均为作者自绘自摄