基于认知地图方法的海口石山火山群国家地质公园空间意象研究

2023-09-14程恩起付晖

程恩起 付晖

空间意象是人类意识对于地理空间信息的主动和积极形象化反映结果[1]。“认知地图”(cognitive map)一词最早由心理学家托尔曼(Tolman)于1948年提出,是指关于某一局部环境及空间的综合表象[2]。认知地图在城市意象[3~5]中的研究最为丰富和成熟,其次是古镇[6~7]和大学校园[8~9]。旅游地空间意象研究也引入了认知地图,但目前仍使用城市空间意象的研究思路与方法,尚未完全从中延伸形成较为独立成熟的研究架构。

目前对于旅游地空间意象所采用的研究方法主要分为以下两类:1)以经典的认知地图为主要研究方法,辅以问卷调查、照片辨认等社会学调查方法;数据分析主要采用数频统计与比例分析。2)基于网络媒体大数据,以马蜂窝游记网站、大众点评、新浪微博以及国外的Flickr等网站中的图片、游记评论、带有地理位置信息的网络图片等为数据源,运用空间句法、内容分析等方法进行分析。张珍珍等[10]曾证实问卷调查数据和网络文本数据具有相对一致性。

在采用认知地图和问卷调查相结合的空间意象研究中,调查问卷的题目设置主要围绕2个方面展开:一是统计受试者的性别、年龄、职业、学历、收入等个人及社会属性,以此来进行感知差异与个人及社会属性的关系研究[11];二是调查受试者的情感偏好,以此弥补认知地图在感知评价方面的局限[12~13]。根据认知地图得到的空间感知情况与问卷调查获得的意象评价,往往被作为2个相对独立的体系进行分析,空间感知情况和意象评价之间的对比关系未被充分挖掘。

由于旅游地点的广泛性和独特性,旅游地意象具有明显的目的地指向特征[14]。寺庙、山岳景区、古镇、纪念园、森林公园、古典园林等旅游地的空间意象研究较为多见。火山口地质公园是公众了解火山文化、接受科普教育、欣赏火山地貌景观的重要窗口,具有丰厚的旅游资源和独特的旅游价值。但目前对这一特殊地貌的旅游景点的空间意象研究鲜少。因此,本文以海南省重要的旅游名片之一海口石山火山群国家地质公园马鞍岭核心景区为研究对象,除了采用认知地图法和问卷调查法,还结合IPA分析法,对其空间意象进行分析与评价,以期从游客感知视角为火山口地质公园的旅游规划提供数据支撑与针对性的参考建议。

1 研究对象概况

海口石山火山群国家地质公园位于海南省海口市西南部,是雷琼世界地质公园的重要组成部分,也是我国唯一的热带海岛火山型地质公园。其内的马鞍岭景区是目前重点发展的旅游核心,建于1996年,面积6.03 km2,包含一座主火山、一座副火山以及两座寄生火山,是珍贵的世界级地质遗迹资源,具有极高的观赏价值和科学价值。

2 研究方法

2.1 认知地图法

认知地图法可以将游客的空间意识直接、综合地表现出来,在空间意象研究中运用广泛。为了更加直接、准确地了解游客对海口石山火山群国家地质公园马鞍岭核心景区(以下简称“马鞍岭火山口景区”)的空间认知情况,本次调查选用自由描画法,即受试者在白纸上自由地尽可能多地描画出记忆中空间区域的情况。

考虑到认知地图的绘制对受试者的作图能力与文化程度有一定要求,因而此次试验的受试者为风景园林专业大三学生。具有专业背景的风景园林大三学生,绘图表达能力相对较强,认知地图更具高效性,对其进行调查具有可得性强、准确度高等优势;其次,风景园林专业大三学生具备更好的空间认知能力,在专业群体中尚且感知较差的意象元素往往更难被普通游客感知,专业群体能更加深刻地反映并诊断出景区空间建设存在的问题;此外,学生是火山口地质公园的重要游览群体,而火山口地质公园同时也是青少年重要的科普教育基地,因而,重点聚焦风景园林专业大学生的空间认知特征,具有特别的意义。

调查于2021年3月23日实施,天气多云。受试者为海南大学风景园林专业大三学生,在不知道有绘制认知地图的任务的情况下,在马鞍岭火山口景区以步行方式自行游览4 h,游览结束后默画马鞍岭火山口景区平面图。最终得到有效手绘认知地图样本61份。

2.2 问卷调查法

向上述受试者发放电子问卷,共收回有效问卷53份。调查问卷的内容包含以下2个方面:一是对单个景点的满意程度进行打分,以探究游客对空间意象的满意度评价;二是询问受试者是否有迷路的感觉,以进一步明确游客对空间意象的感知情况。

2.3 IPA分析法

IPA分析法即“重要性-满意度”分析方法(Important-Performance Analysis)。通过IPA分析法将认知地图与问卷满意度调查2种方法的研究结果结合起来,通过四象限矩阵直观对比各空间要素的空间认知强弱与满意度高低,探究各类型空间要素的提升策略。

3 认知地图分类及特征

本研究依据学者普遍认可并广泛使用的认知地图分类方法,将此次调查获得的61份手绘认知地图划分为序列型、空间型和混合型3大类(表1),其中空间型占比最大,其次是序列型,混合型占比最小,未出现单体型认知地图。序列型认知地图分为链型、支型和网型3个亚类,未出现段型,支型和网型占比较大。空间型认知地图分为马赛克型、连接型和空间格局型3个亚类,未出现散点型,连接型数量最多,空间格局型数量最少。

表1 认知地图分类统计

调查获得的手绘认知地图具有如下特征:

1)具有较高的等级结构。57.38%的受试者绘制出等级较高的认知地图(序列型认知地图中的支型和网型,空间型认知地图中的连接型和空间格局型),大多数受试者能够绘制出较多空间要素及景观设施。这表明马鞍岭火山口景区的空间环境具有较高的可意象性,能够给公众留下较为整体清晰的印象。

2)空间型认知地图在旅客对马鞍岭火山口景区的空间认知中具有较大优势。调查结果显示:以区域要素为主导的空间型认知地图占样本总数的50.82%,远大于序列型认知地图所占比例。马鞍岭火山口景区相对简单的线型轴对称空间结构,能够帮助旅客简化认知,使其从整体上把握景区空间意象。同时,此次调查的受试者为风景园林专业的本科生,他们具备更好的空间认知能力,这也是空间型认知地图占比较高的原因之一。

3)旅客所绘的以道路要素为主导的序列型认知地图存在明显的空间变形现象,具体表现为尺度失衡、方位颠倒、内容溢出等。受试者在绘制序列型认知地图时往往一边回忆着自己的游览路径,重点描绘感知强烈的意象元素,一笔带过感知较弱的意象元素,对于意象元素的相对大小、位置关系等空间布局缺乏整体把握。

4 空间意象分析

4.1 整体空间意象

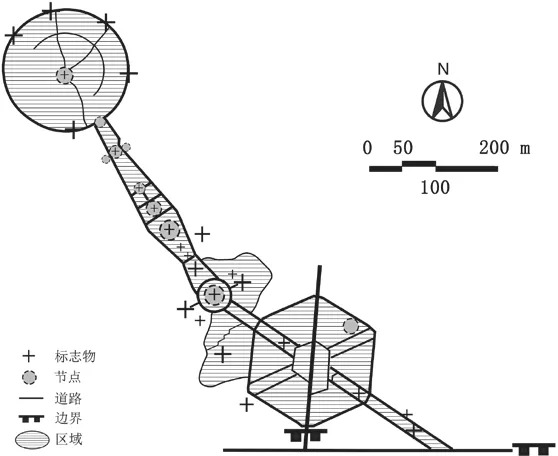

马鞍岭火山口景区的空间意象构成要素包括标志物、节点、区域、道路、边界5种(图1)。综合分析空间意象要素在61份手绘认知地图中的出现频率与其在每幅地图中的平均数量(表2),得出:受试者对火山口景区的标志物记忆最深刻,其次是道路、节点和区域,对边界的感知较弱,且空间意象要素的出现频率与其在每幅地图中的平均数量呈现出相对一致性。

图1 马鞍岭火山口景区空间意象要素分布

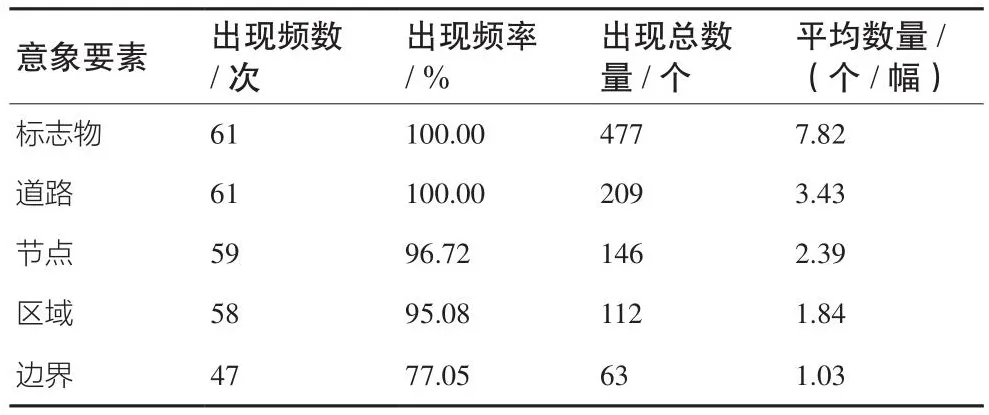

表2 空间意象五要素出现频率统计

结合各类空间意象要素中主要元素的出现频率(表3),对马鞍岭火山口景区的空间意象五要素进行具体分析。

表3 主要空间意象元素出现频率统计

1)标志物:火山口景区因火山锥的特殊地貌形态,无法修建可以控制全园的大体量标志物,多以具有鲜明火山特征、承载火山文化的景观小品来引起游客注意。“玄武池”是让游客印象最为深刻的标志物,其次是火山科普馆、“金鸡”“仙人洞”、火山底塌陷洞口;而本应作为景区重要标志和象征的地质公园主碑和图腾标志徽,却没有给游客带来强烈感知,有待进一步改善。

2)道路:马鞍岭火山口景区最具可意象性的道路是火山神道,其次是凤炉岭火山口区域的环火山口观光道。游客对于同是景区三级道路的火山雨林栈道和翠趣园栈道的感知有很大差异,究其原因在于木栈道周边环境不同:火山雨林栈道串联起了玄武池、仙人洞和科普广场,位于游客的游览密集区域;而翠趣园栈道所处的翠趣园则鲜有人问津。景区独特的线型结构,以及核心道路火山神道作为轴线贯穿全园,使得道路在马鞍岭火山口景区中具有较高的可意象性。

3)节点:节点要素多体现为广场,分布在景区轴线上,由火山神道串联。节点要素的可意象性因其承载功能的不同而有较大差异。科普广场在认知地图中出现频率最高,其次是山顶广场和火山石文化展示广场,山前广场出现频率最低。科普广场是2个科普馆和岩石环廊间的重要连通枢纽,山顶广场上开展免费拍照活动,火山石文化展示广场上设置了能够让游客参与互动的生活生产器具,而仅规划了观赏性玄武岩奇石“金蟾”的山前广场则很难让游客有强烈感知。

4)区域:区域要素由于在旅游活动中的重要性不同,呈现出明显的两级分化现象。凤炉岭火山口作为全园的游览核心,出现频率最高,而酒瓶椰子园、火山荔枝博览园、仙人掌园、根艺展示区等仅能观赏且独特性不强的非主要游览区域,出现频率则很低。

5)边界:受试者仅在尺度相对较小的马鞍岭火山口景区认知地图中体现了入口和出口2个边界要素,且对入口的感知明显高于出口。此外,有75.41%的受试者将整个游览过程中的道路作为景区的边界,而对于道路之外的植被,以及景区真正的红线边界感知较弱。而在理想效果中,没有物理边界分隔的马鞍岭火山口景区,本该通过借景园外来扩大景区的空间感。景区可于登山道路外侧增设旅游吸引物,将游客视线适当引至园外,提示游客正深处绵延不绝的火山群之中。

通过对认知地图中空间意象要素出现频率进行分析统计与整合,得到马鞍岭火山口景区公共认知地图(图2)。受试者以火山神道对称轴线为基本框架,玄武池、火山科普馆、金鸡等为标志物,科普广场为核心节点,凤炉岭火山口为核心区域,形成马鞍岭火山口景区空间环境意象。

图2 马鞍岭火山口景区公共认知地图

4.2 分区空间意象

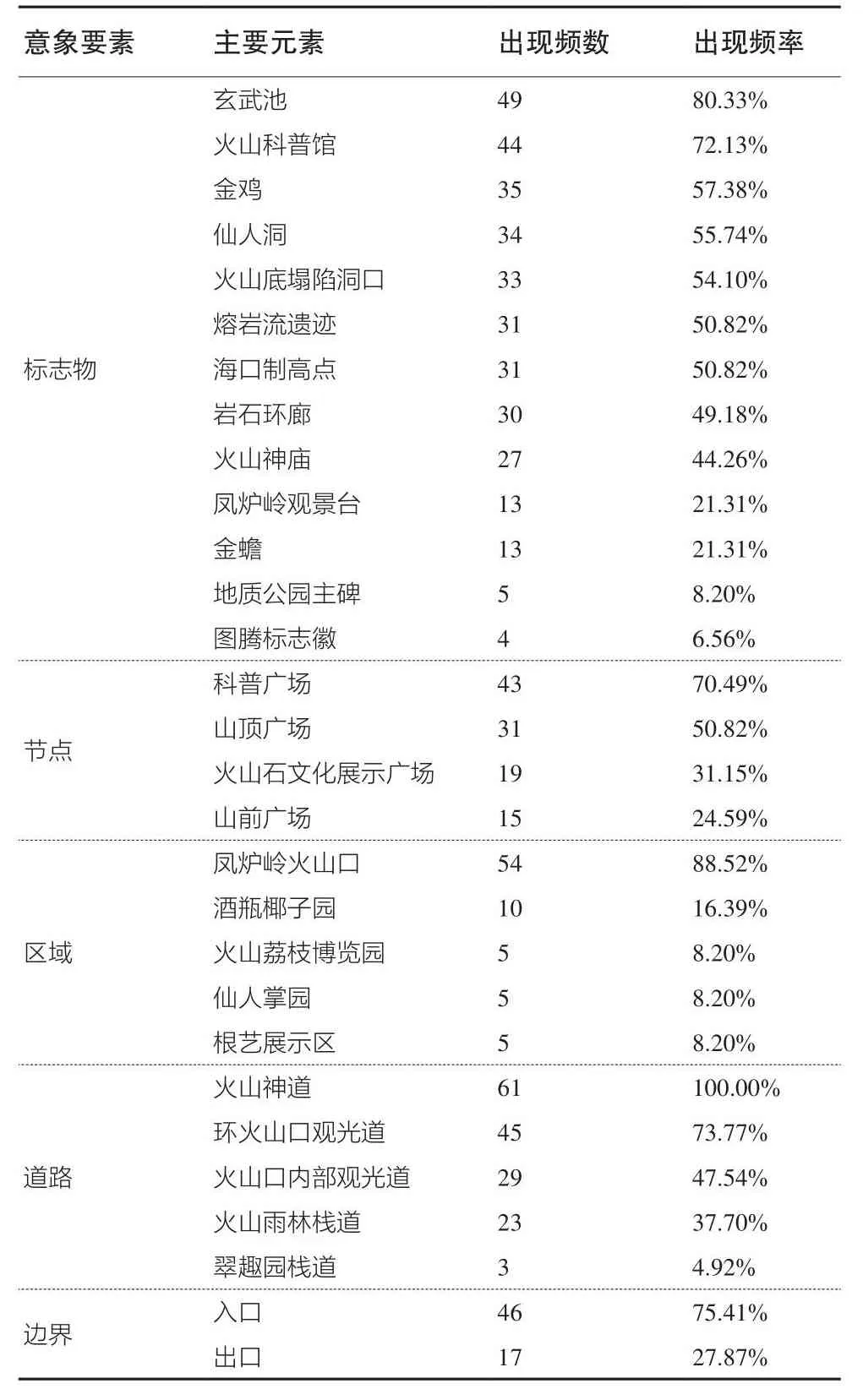

游客在目的地的空间认知是一种旅游需求驱动下产生的功用性认知[15~16]。为探究旅客对火山口公园各功能分区及不同功能意象的感知情况,依据功能进行景区的空间划分(图3)与意象元素分类(表4)。根据各空间中意象元素的平均出现频率可知,受试者对火山口核心空间的感知最为强烈,其次是火山文化体验空间,登山空间和休闲观光游览空间,对游客服务前导空间的认知最为模糊。

图3 功能分区图

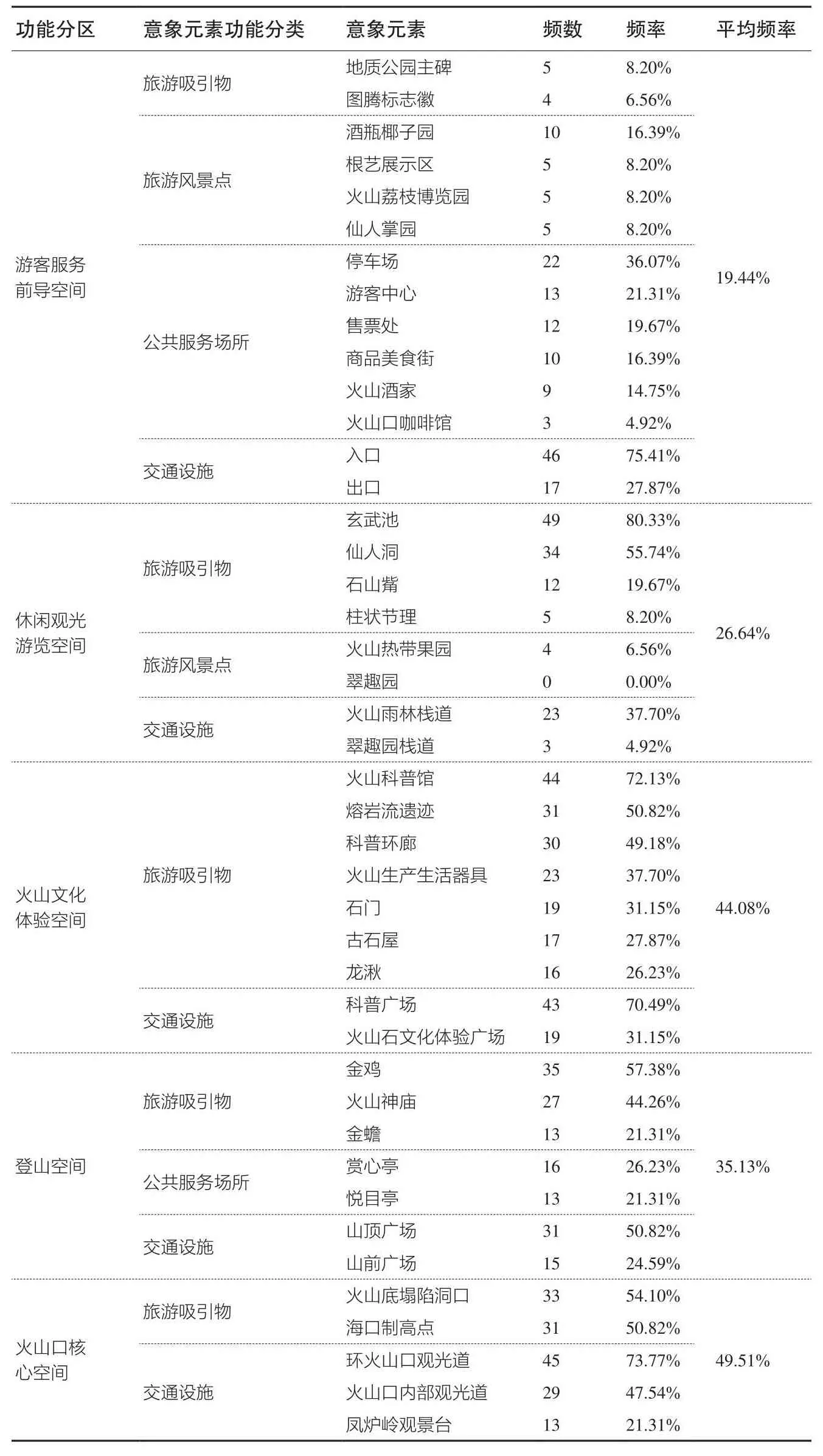

表4 基于功能的空间意象元素统计

在空间意象元素功能分类中,旅游吸引物分布在景区的各个功能空间,是景区最为核心的类别,各意象元素的出现频率存在较大差异;旅游风景点分布在游客前导服务空间和休闲观光游览空间,其各意象元素的平均出现频率只有7.92%,没有给游客留下太多印象;公共服务场所分布在游客服务前导空间和登山空间;交通设施贯穿全园,有着最高的平均出现频率(47.13%)。

游客服务前导空间作为旅客进入景区后最先接触的空间,决定着公众对景区的第一印象。然而统计结果表明,游客对该空间的认知较模糊,没有起到很好的“开门红”效果。此外,空间意象感知的问卷调查结果显示,83.02%的游客没有迷路的感觉,在有迷路感觉的9位受试者中,8位填写的迷路地点均位于游客服务前导空间,更有4位明确指出在出入口会迷路。游客服务前导空间的布局较混乱,需要改善。

休闲观光游览空间以玄武湖和仙人洞为核心,旅游风景点火山热带果园和翠趣园被绝大多数受试者遗忘。人们被大体量的玄武池吸引,按照“玄武湖-仙人洞-科普馆-岩石环廊-熔岩流遗迹”的路线游览,形成了翠趣园和火山热带果园的游览盲区。

火山文化体验空间以旅游吸引物为主要功能意象元素,火山科普馆的出现频率最高,其次是熔岩流遗迹和岩石环廊。2座火山科普馆分别位于科普广场的东西两侧,但在44份画出了科普馆的认知地图中,有12份只画出了其中1座。究其原因在于2座科普馆间距离较远,且建筑旁有大树遮挡。景区可于二者间建立清晰导视,来使科普馆的价值最大化。

登山空间以金鸡、火山神庙等为主要的旅游吸引物,辅以赏心亭等公共服务场所以及平台广场,来缓解旅客登山过程中的疲惫感。雕刻在基座上的金鸡被立于199级台阶之上,人们在山前广场上及在登山过程中更易将视线聚焦于此;而放置在山前广场上的玄武岩奇石金蟾则较难被旅客感知。因而,景区可将重要的标志物放在具有一定高度的地方,并可设置醒目的导览牌。

在火山口核心空间中,环火山口观光道的出现频率最高;景区独有的意象元素火山底塌陷洞口和海口制高点的出现频率刚刚过半,不甚理想;专门设置用于游客领略火山奇观的凤炉岭观景台的出现频率极低。此外,凤炉岭火山口虽作为景区的最核心空间,却只在54份认知地图中有体现,且其中5份仅勾画了一个圆圈,对具体细节没有任何描绘。鉴于以上情况,火山口核心空间景点的吸引力仍需提升,在如何让游客充分感知寄生火山、副火山以及火山群整体风貌方面还有很大的提升空间。

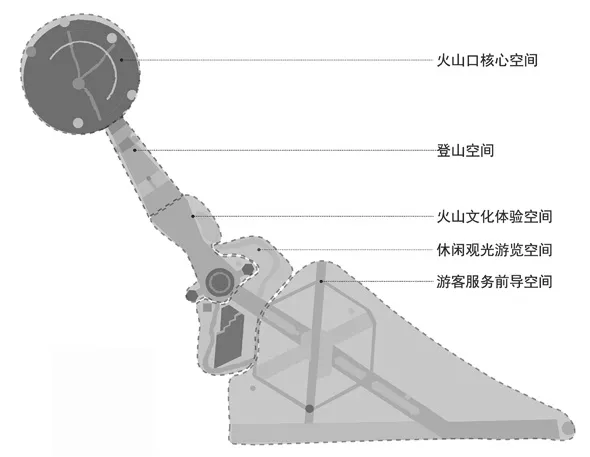

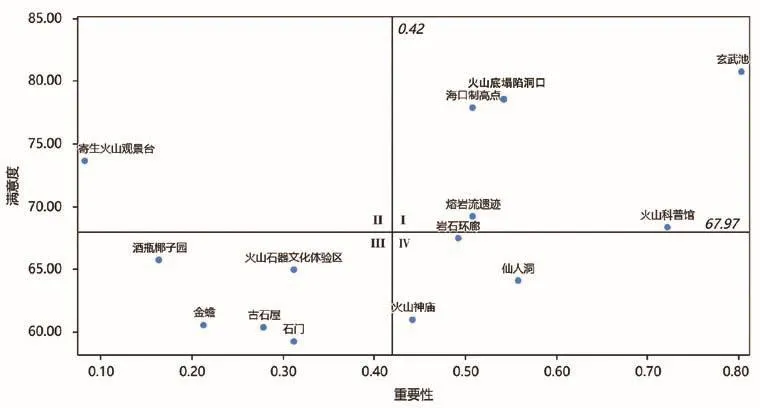

4.3 空间意象IPA分析

综合各意象元素在认知地图中的出现频率以及旅客对其的满意度评分,借助IPA分析方法,通过对比意象元素认知情况的强弱及满意度,明确应该采取的措施。以马鞍岭火山口景区各意象元素在认知地图中的平均出现频率0.42为横轴,以意象元素满意度评分的均值67.97为纵轴,构建四象限矩阵(图4)。

图4 IPA分析图

1)继续保持区(第Ⅰ象限):该区域的意象元素在受试者中获得了较高的满意度和较强烈的感知效果,可以继续保持。具体意象元素包括玄武池、火山底塌陷洞口、海口制高点、熔岩流遗迹、火山科普馆等。

2)潜在资源区(第Ⅱ象限):受试者对该区域的意象元素有较高的满意度,但对其感知并不强烈。位于该区域的寄生火山观景台在游客的空间认知中没有占据重要位置,但对其有认知的旅客则给出了较好的评价,说明寄生火山观景台有着很好的发展潜力,可以在提高游客关注度方面进行提升。

3)缓慢跟进区(第Ⅲ象限):受试者对该区域意象元素的认知和满意度都较差。需要对位于该区域的酒瓶椰子园、火山石器文化体验区、金蟾、古石屋、石门等意象元素进行逐步改进。

4)重点改进区(第Ⅳ象限):受试者对该区域的意象元素有较强烈的认知,但对其满意度评价却较低。需要对位于该区域内的仙人洞和火山神庙等意象元素进行重点改进。

5 结语与建议

海口石山火山群国家地质公园马鞍岭核心景区的旅客认知地图具有较高的等级结构,空间型认知地图占比较大,序列型认知地图存在明显的空间变形现象。旅客对景区的标志物的感知最强烈,其次是道路、节点和区域,对边界的感知较弱。空间意象要素在认知地图中的出现频率与其在每幅地图中的平均数量呈现出相对一致性。旅客对马鞍岭核心景区的火山口核心空间认知最为清晰,对游客服务前导空间的认知最为模糊,且认为其空间布局较混乱。旅游吸引物是景区最为核心的意象元素功能类别,各意象元素的出现频率存在较大差异;旅游风景点没有给游客留下太多印象;交通设施贯穿全园,有着最高的平均出现频率。有较多意象元素有较高的旅客满意度和比较强烈的旅客感知,寄生火山观景台需在提高游客关注度方面进行提升,仙人洞和火山神庙需重点改进。

基于上述结论,笔者提出以下建议:

对于马鞍岭火山口景区,首先应调整景区出入口位置,将游客感知最为强烈的入口设置在更为核心的轴线上,增强游客对图腾标志徽、国家地质公园主碑等核心标志物的感知。二是在入口处增设景区展示区域,通过导览平面图、LED显示屏、景区实物模型、智能互动设备等多种方式,提前向游客展示景区亮点与全景。三是根据集散、展示、餐饮购物、互动体验等主题,将游客服务前导空间进一步划分,并通过标识牌等建立区域间的导视系统。四是在游客感知较差的火山荔枝博览园、根艺展示区等区域增设互动体验项目,将“海南八音器乐”“火山山歌对唱”等文化遗产植入园区旅游之中。

对于海口石山火山群国家地质公园,应以马鞍岭火山口景区为核心,打造多条精品旅游线路,拓展景区游览维度,打造集火山地质遗迹与生态环境游览、动植物多样性游览、火山科普教育游览、火山文化游览等于一体的多功能旅游区,推进全域旅游发展。

对于火山口地质公园以及其他类型景区的建设,应当完善景区的解说与导视系统,在公园内各主要交通枢纽位置、游览步道、景点出入口设置醒目美观的导游全景图、公共信息标识牌、景点介绍牌,以幽默诙谐的标语来引起游客注意;同时配备专业导游人员,并配建完善的户内外解说系统。

注:图片均为作者自绘