王铎与衡山文氏后人

2023-09-14薛龙春

薛龙春

关键词:王铎 文震孟 文震亨 董其昌

在天启二年(一六二二)的进士中,有不少彪炳书法史的重要人物,如王铎(一五九三—一六五二)、黄道周(一五八五—一六四六)、倪元璐(一五九四—一六四四)等。我们其实还忽视了这个进士群体中另一重要人物——这一年殿试的状元文震孟(一五七四—一六三六)。文震孟字文起,号湛持,来自苏州府长洲县,他是文徵明(一四七〇—一五五九)的曾孙,文彭(一四九八—一五七三)孙,文元发(一五二九—一六〇五)子,文震亨(一五八五—一六四五)长兄。文震孟性格刚方贞介,有古大臣之风,他虽以状元入仕,却命途多舛。『惟时逆萌已动,就战方始,而公邪正消长之机,独为侃侃之诤,甚以圭组为辱,策蹇为荣,卒以见逐。』[1]

关于王铎与黄道周、倪元璐的研究,已经沉沉夥颐,本文将在钩沉王铎与文震孟、文震亨交往的基础上,考证《拟山园选集》中文震孟序的作者实为另一位同年进士张四知(?—一六四六),同时绍介文震孟兄弟的书学,并从文、王对董其昌(一五五五—一六三六)的不同态度,讨论晚明艺术领域复杂的生态环境。

王铎与文震孟兄弟的交往

一六二二年三月十八日,壬戌科进士放榜。文震孟自早年中举,此时已是十上公车,终于拔得头筹,被授予翰林院编修一职。他的同年王铎、黄道周、倪元璐、张四知、郑之玄(一五九〇—一六三三)、郑鄤(一五九四—一六三九)等人则被选为庶吉士。

其时魏忠贤已经开始专权,多位正臣见斥。当年十月十八日,文震孟上《勤政讲学疏》云:『贼氛正炽,寇祸方深。徐淮一震,则江北江南将为蹂躏之地。黔滇不守,则东楚西楚复虞恇扰之忧。济济班行,未见腹心爪牙之足寄。纷纷兵饷,惟闻疮痍沟壑之堪悲。蹙地丧师,无地不有。败军杀将,所在相闻。……(在廷诸臣)若仅仅揭帖一纸,长跪一喏,北面一揖,周旋进反,只毕朝仪,安取此鸳行豸绣、横玉腰金者为也?』[2]此疏为魏忠贤所得,并未即奏。趁着天启帝观剧,魏摘疏中『傀儡登场』一语,谓文震孟比帝于偶人,不杀无以示天下。终于在一日讲筵结束之后,魏忠贤传旨廷杖震孟八十,贬秩调外。文震孟第一次立朝仅八月而终。南归之时,郑之玄赠别诗有『三十年来众所推,常将侠骨拟要离』之句,代表了在京的同年进士对文震孟的高度评价。[3]

天启六年(一六二六),尚在家乡的文震孟与编修陈仁锡、庶吉士郑鄤,被斥为民。本年九月,文震孟重装文徵明书《归去来辞》卷并系跋文云:『吾祖归田三十年,具享林泉之乐,先君优游衡门亦二十载,而不肖三年以来忧谗畏讥,林樾之中日虞矰弋,幽居苦趣,备尝略尽,不知自今以往,能徼先世余庆,扫地焚香,高卧于北窗松菊间为太平倖民否?曾祖五十四入官,五十七致仕;不肖今年五十三,归来信未晚也。』[4]经历了两次官场的打击,文震孟此时希望能像文徵明那样优游林壑,从而摆脱忧谗畏讥的苦况。

次年六月,主考福建乡试的王铎经过苏州,由于行程促迫,他未及与家居的文震孟、郑鄤、陈仁锡、姚希孟、王心一等人相晤,[5]此时王铎已与文震孟暌违五年,在寄文氏的诗中,『回首旧游何日见,海风吹月上孤城』的苦涩之情溢于言表。[6]王铎对文震孟的思念,可能还出于遭到阉党迫害的共情,就在一六二六年正月,天启帝命开馆修为阉党歌功颂德的《三朝要典》,王铎与同年黄锦(一五七二—一六五四)、郑之玄相约辞修,触怒副总裁礼部左侍郎杨景辰。[7]此时乘王铎外出典试,魏忠贤派人伺尾载途,不过三千里来回,并未找到机会陷害王铎。[8]

十二月八日,王铎返程后经故乡孟津回到京师,有诗怀文震孟:『腊日怀君独掩扉,梦回无语自依依。开轩试问寒梅信,满树雪香到处飞。』[9]寒梅之信似乎是一个好兆头,果真两个月之后,也是就崇祯元年(一六二八)二月,吏部奏冤陷诸臣复原官,给还诰敕,文震孟以侍读召,改左中允,充日讲官。踌躇一年之后,文震孟就道前往京师,崇祯二年(一六二九)四月,舟次武城的文震孟再次展閱文徵明《归去来辞》卷:『戊辰之岁,三锡徵书,一载徊翔,百念灰懒,展转自筹,君恩难负,□成小草,北窗高卧,徒形梦寐,盖身未入及长安,而怀归之思已复殷殷,徒为柴桑翁齿冷也。』闰四月入都之后,文震孟目击时情,即有归志,不过因为秋侍讲筵,冬遇虏警,无从请归。至了第二年五月,文震孟感愤朝事,抗章论列,得罪阉党残余、吏部尚书王永光,遭崇祯帝斥责。后经首辅周延儒(一五八九—一六四四)调停,文震孟借出封益府的机会,于七月九日出都,便道回乡。第二次立朝,文震孟也仅待了十四个月。

文震孟南归之后,王铎多有诗作怀之,如一六三二年受命册封六合王途中,有《文文起》一诗云:『直节铮铮第一流,怀人迢递望长洲。何知天地重开辟,如此江山阻献酬。独树孤云吴苑晓,禁钟清漏汉宫秋。万年鳌柱无穷事,早慰苍生报冕旒。』[11]王铎为文震孟感到不平,并希望他早日复官。嗣后王铎短暂回到故乡孟津,得文震孟书札与诗箑,又赠『自是先朝毗倚重,九夷詟服更凭谁』之句。[12]在回信中,王铎亟盼这位天涯孤臣再度出山:『吴云越山,缅邈于怀想,光仪不减。春风参商数载,仆方滞情樊皋,图一聚未得也。今秋草木变衰,翘引闾门,如在天际,望足下出山洒润,神龙挟雨,昭苏人区,丈夫快事哉!插敌迤西一带,藏祸心,狡焉鸷伏,甚可忧念。如秦晋,本甥舅国耳,争郑小利,至河山之间,相寻以兵,况黠而无义者,更数倍乎?足下未之闻耶?监司诸公,必有豫道如襄城牧马之说。足下林泉间,以为若何?』[13]此时海内已是兵祸频仍,须有经济之才的能臣主持局面,王铎认为文震孟很难安守林泉。就在这一年,文震孟即加擢右庶子,后升少詹事。

约在一六三三年五月,王铎以资俸当升,时有书与侯恂(一五九〇—一六五九),恳求他向周延儒举荐南京国子监司业一职:『复有启者,铎资俸当有转移,然非敢望升也。南京司业缺将出,专恳老亲台草一函与中堂周阁下,鸿辞丽藻,恳恳焉,则铎得以承命而南,分毫皆明德造赐。』[14]有意思的是,此际文震孟因病亦有求南之意,倪元璐在写给文震孟的信中说:『以年翁求南,即是求升,且向何人声说乎?以弟再思,或约掌房过邸,告以实病,须归。□上再疏,仗其传致中堂,即准一假。万不可得,或以原官掌南院,亦便就医,何如?昨□公语,适亦漏一句,盖云「湛持亦要去,只是没人讲《春秋》,不然南边亦可安顿他」云云,以此知一相闻即得,非求非与。得则必不以南院,其在铨□之间乎?计莫便于此。孟津兄总求南司成,庶子、掌院非其所屑,其意唯恐人不据之也。数日来始知此兄营求可耻之状,不忍言之。年翁亦不必告人。』[15]此时文震孟身体不佳,希望转官南都,以便就医。恰好王铎也在四处托人,钻营于南京国子监祭酒一职,这令倪元璐深感不满。

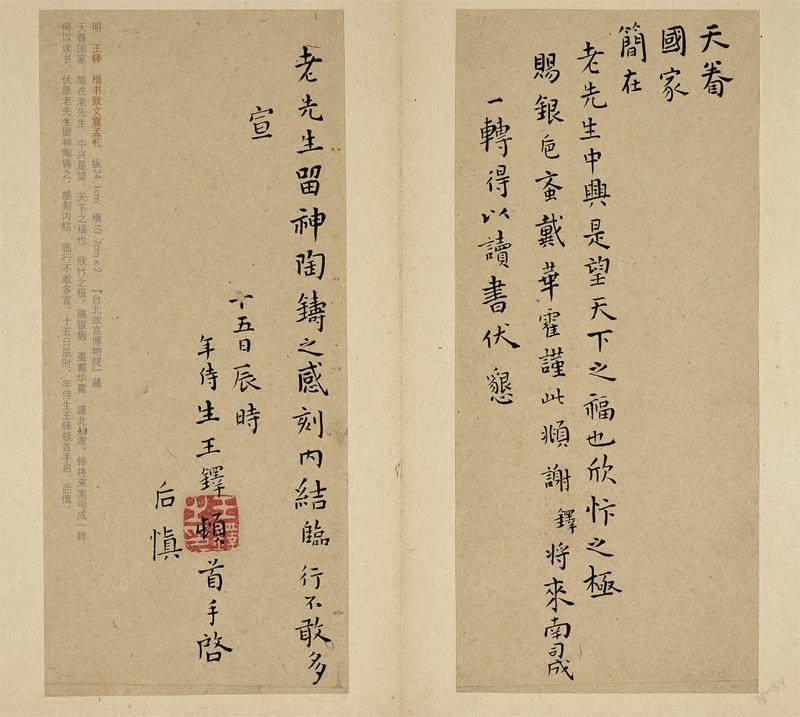

崇祯八年(一六三五)七月,文震孟擢礼部左侍郎兼东阁大学士,入阁预政,而稍后王铎即得到南翰林院掌院一职。八月十五日,王铎之任金陵前夕,有书与文震孟,希望未来在文震孟的帮助下升任国子监祭酒:『天眷国家,简在老先生,中兴是望,天下之福也,欣忭之极。赐银巵,蚉戴华霍,谨此俯谢。铎将来南司成一转,得以读书,伏恳老先生留神陶铸之。感刻内结,临行不敢多宣。十五日辰时。年侍生王铎顿首手启。』[16]不过因忤首辅温体仁(一五七四—一六三八),文震孟受到排挤,入阁仅仅三个月,即冠带闲住,王铎拜托之事遂堕虚空。一六三六年二月十五日,文震孟回到苏州,与钱谦益等人相聚于虎丘、支硎山,[17]四个月之后去世。正在南都任上的王铎有诗吊之:『别时孤棹赴清濆,秋老梧桐尚忆君。江海欻然上晦色,乾坤果尔丧斯文。同流范相祠边水,不借要离冢上云。鳌泣龙奔潮退后,风雷还向雨中闻。』[18]在诗中,王铎将文震孟形容为范仲淹一样的贤相,要离一样的侠客。

文震孟弟震亨字启美,能诗,善书画,天启五年(一六二五)贡生,崇祯间尝官武英殿中书舍人。国变之后曾短暂应南京朝廷之召,后寓居阳城,忧愤以死。文秉(一六〇九—一六六九)字孙符,文震孟长子,明诸生。国变后居山中,矢志肥遁,自署曰竺坞遗民。因为与文震孟的关系,王铎与他们也有交往。

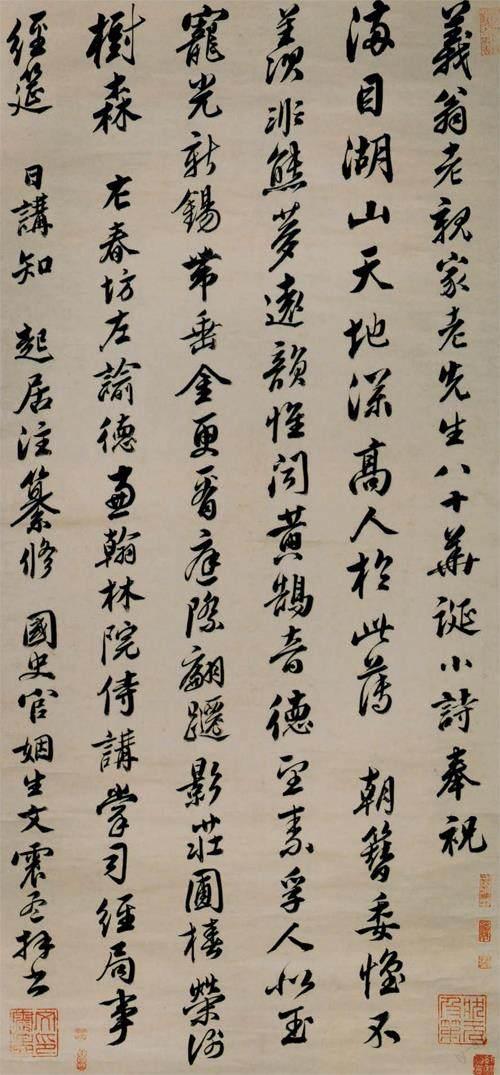

一六三五年冬,王铎赴任金陵一年有余,文震亨适与修《南垣志》,亦在金陵,常与相聚,并有书画方面的交流。[19]一六三七年二月,王铎升詹事府詹事,治行装北归,文震亨《赠王觉斯詹尹》云:『拟公当代总非伦,洛邑中天有异人。笔墨象心镕魏晋,文章结脉在周秦。能从雁序怜凡鸟,愧向龙门隐困麟。四气正逢将进候,片时吹拂有阳春。(是时公由南院转北,已治行装矣。)不因好古废今签,食寝犹能信手拈。但有片言经品藻,何殊七宝为庄严。瓯将贮卜枚先属,鼎贵调羹味始兼。若问救时名相业,丝纶阁下有缃缣。』[20]他将王铎视为『异人』『古人』,不仅对他的书法、文章情有独钟,也认为他终有一日可以成就名相的功业。所谓片言品藻,当指向王铎索诗集序言。一六三八年重阳,王铎在京为文震亨诗集作序,[21]序文不仅回忆了他在钟山下西亭与文震亨初次相见的情景,也指出文震孟、文震亨兄弟的不同遭遇,震孟『鸿蓄天下望,雷雨甲坼,而为嫉贤者齮龁山林以死』,而文震亨『浮沉金马,游心于金题玉,亦幸而浮沉下僚』,可谓人亦行其志耳。

王铎与文震亨再次相见,在其避难吴门期间。一六四二年十二月,王铎南行至于扬州,有诗寄问文震亨。[23]次年三月, 王铎至吴门,访李模、文震亨等人,《投灌溪、启媺》云:『故人坎壈缘何事,今又相逢茂苑边。遂使南山歌石烂,自应合浦得珠还。风波转眼红云里,事业惊心白虎前。我亦露苗筱簜客,时时□日太湖颠。』[24]旧友相见,各有坎坷,而王铎此时已无意于功业,希望隐居于太湖之滨。此际王铎还一度寓居文氏玉兰斋、停云馆,或即文震亨为之提供。

一六四四年五月,王铎结束了数年流离的生活,接受弘光小朝廷大学士的任命,本年秋日,文震亨亦应召至金陵。其时马士英、阮大铖与王铎矛盾日深,但他们又都是文氏的故友,深知事不可为,文震亨辞官而去。在本年冬日所作《谢孟津相公》一诗中,文震亨写道:『自为青山乞此身,非关莽莽畏风尘。朝贤未必求三折,执政皆能念一盆。许我成家诗律细,如公忧国论思真。不知臣朔言何事,恐有侏儒饱看人。』[26]国家危难之际,文震亨认为自己不过是一介文人,而王铎则是以国是为忧的重臣。不过颇为讽刺的是,仅仅数月之后,清军兵临城下,王铎作为南京城中最高级别的官员,与钱谦益(一五八二—一六六四)等人一道献城投降,成为仕清贰臣。

《拟山园选集》文震孟序言的真相

除了政治上的互相支持之外,文震孟等人所展现的苏州文风为王铎所歆羡。在写给文震孟外甥姚希孟(一五七九—一六三六)的信中,王铎称:『得足下近诗,不作近时一派尖弱无气。……仆虽二十余年黾勉于此道,嗒然自丧,瞠乎居后,安敢望足下肩臂耶?东吴四龙,文起、孟嘗、明卿、灌溪,执弭周旋。』[27]他将文震孟、姚希孟、陈仁锡与李模(约一五八六—一六六八)称为东吴四龙。在另一封写给文震孟与陈仁锡的信中,王铎也强调了与吴门友人的深厚友情:『二三兄弟一闲坐,一谭笑,亦是长安中一天台,一桃源。』

在京同官期间,文震孟与王铎常为友人的作品作序,或作评语,如倪元璐《代言选》,为文震孟、王铎评;姚希孟《薇天集》有王铎、文震孟、倪元璐序;郭之奇《宛在堂文集》,有文震孟、董其昌、王铎、蒋德璟、黄景昉等序。书画以外,王铎素有诗文的抱负,他刻意为文,不奇不休,在给钱谦益的信中曾说:『仆尝与文湛持、倪鸿宝、黄石斋数君子言之,读书作人一事,譬诸倚云之水之峰之茶,其趣味大异寻常,较之不倚云者,情性味香皆疑尘腻。』[29]自一六二七年开始,王铎即着手个人诗集的出版,一六三一年曾问序于大学士孙承宗。[30]不过他也希望得到吴门诸友的肯定,故『东吴四龙』也是他邀序的对象,同时诸人也是其诗集选、阅的责任人。在当年冬日写给文震孟的信中,他曾委婉求序,《答湛持》云:『向在瀛洲亭交足下,如夏云层松,能俾人瞻就。及大疏上,狒狒与貘被焰吐舕……近年章奏,天之赖足下实巨……江渚严程,不及过从,南朝四百八十寺,不能同游二三,惆望君子之林。嗟乎,此在未识交者,尚欲越境历畛,为宗社黎民先快臆目,况仆十年居足下汪顷中……仆猥性如昨,髭须日以长,劳劳长安,腹上之毳,跋疐于应给,随手鞶言,蔑有益于国家利病,既非?緎,又非?纤,自题为「天地间一纰物」而已。年将四十,奚措衡缩,衡缩之未理也,又奚鼓气厉步,以仿足下后尘耶?仆应世拙,诗文仍粝,不鼓不成列,倘徼惠,昼昼烜?之,《咸池》《大夏》,虽有他乐,罔敢以请。』[31]信中他一方面对文震孟上疏一节表达敬意,对自己前往福建主考经过苏州却未能于苏州勾留过从感到遗憾,另一方面表示自己于政事一无作为,但诗文一道却孜孜以求,希望得到文震孟的支持。

今所见清顺治十年刊《拟山园选集》卷首有文震孟一序,不过令人疑惑的是,此序竟然与同在卷首的何吾驺(一五八一—一六五一)序完全一致,何吾驺也曾任大学士,同样因为得罪温体仁而被罢官。序称:『觉斯于书无不窥,于作者之源流、宗派无不晰,而为文有韵无韵,于诸家之体靡不备,一往孤诣,直追《诗》《书》浑噩之遗,而置位于先秦、两汉之上。即其遐览乎后世者,间有推许,然诗惟少陵,文惟昌黎,兼之者明惟于鳞一人,即北地、弇州犹嗛嗛未满于怀,而世人一切软美卑靡、掇拾易构之语,又曷足邀其一盼。纵强以是进者,有掩耳而走耳。噫,其自立一何伟也!』序文赞扬王铎为文位置甚高,于人亦少所许可,明代以来所属意者仅李攀龙一人而已。也谈到王铎风格的宏阔与奇怪,并认为『世之为文,所谓当时不怪后世无传者也。若觉斯之立言逼古,斯诚弗朽也已。』

不过,无论是文还是何,都不是此序的真正作者。明崇祯刊本《拟山园初集》收张四知《初集叙》与文、何名下的序言也几乎相同,惟起首『觉斯覃精著作,意期千古,南掌翰篆,冰衙无事,益肆力于文辞』一句,『南掌翰篆』被改为『翱翔翰苑』,『兼之者明惟于鳞一人』被改为『兼之者明惟崆峒、于鳞』,『至德出俗』被改为『抗疏直谏』。按崇祯九年(一六三六)张四知任南京国子监祭酒,与王铎同官南都,交往甚夥,次年又同擢詹事府詹事,『南掌翰篆,冰衙无事』一句正点明王铎在南都任职冷曹,故有暇读书撰著,而何、文名下之序刻意改为『翱翔翰苑』,从而给人以此序作于天启初年的错觉。

值得注意是,王铎去世之前亲自参与编辑了《拟山园选集》,除文震孟序言之外,其他序言作者张冠李戴者亦夥,比勘《拟山园初集》与《拟山园选集》,可知『东吴四龙』中姚希孟《王觉斯先生诗序》与马之骏《王觉斯先生诗叙》完全相同,实为薛冈《王觉斯先生诗序》;李模《觉斯先生集序》,实为刘鼎《觉斯先生集序》。通过刻意的篡改,王铎精心设计了何吾驺、文震孟、马之骏、姚希孟、吕维祺、李模、倪元璐、蒋德璟、黄道周这样的清流与忠荩之臣为他的个人声誉背书,从而消释降清所带来的种种负面评价。[32]挑选文震孟作为背书者之一,足见王铎对他的敬重与信赖。

文震孟兄弟的书学

王铎自少年时代发愤学书,一生以《兰亭》《圣教》及《淳化阁帖》为书学潭奥,寝食与之。在书法上,他声称学之四十年,必有深相爱吾书者[33]。在绘画上,王铎自诩能变化五代以来诸山水大家,既能使荆浩、关仝、董源、范宽精神不死,[34]又能将董源、关仝、黄公望、吴镇等人合为一腕。[35]在晚年写给三弟王鑨的家书中,王铎深知名臣功业无望,『忆吾家乌衣青毡,或以政事传,或以书法传。倘吾兄弟他日得以诗文书法传,是亦不愧前人,勉乎哉!勉乎哉!造化小儿,纵能妒人,其复能争吾兄弟千秋权耶?』对后世书史声名充满寄望。

而文震孟作为名臣、文震亨作为鉴赏家与园冶专家的声名远播,但书法尚未得到充分的重视。文震孟《跋先太史草稿》云:『余尝谓王右军人品志操是谢东山以上一流,而后世仅知其为字学之祖,始知人生作字不必太佳,先公亦然,其诗文缘此不尽传,又直小小一端耳。』[36]他认同文徵明像王羲之一样人品大节为书法所掩的说法,不过他并非忽略书学,只是认为人不能以笔墨显,《题吴中翰墨册》云:『惟不徒以笔墨显,故笔墨之外,奕奕灵妙,能令后之览者想见流风,神清意爽。』[37]在《药圃文集》收入的大量题跋中,文震孟一直将书法中可见的仪刑、风节等作为观看与想象的中心。如《跋匏翁咏物》云:『不惟见词章翰墨之美,亦徵前辈心境闲适,意味雅澹。无一毫尘土,亦无一毫纷扰。清风穆如,真使人挹之神远也。』[38]同样,他认为旧帖的价值高于青铜器,正因为其中有文人的精神在,《跋十七帖残本/又》云:『阅旧帖如阅彝鼎,能使人古色映带,然鼎彝是当时工人手,旧帖是当时文人手,其韵致轻重自别。』[39]

虽然出身于书画世家,有一种『影响力的焦虑』,但文震孟、文震亨兄弟的书法却不受文徵明的束缚,不惟如此,文震孟对于文徵明膜拜的赵孟頫(一二五四—一三二二)极其轻视,《跋赵文敏雪赋》云:『赵书为艺林所珍,然余每观其笔,征其人之无骨。滑如脂,□如油,宁不能作一字,不可似渠一笔。余每举以示人,人皆谓余腐且褊也。丁巳四月,雨夜漫题。』[40]此说似已开傅山批评赵孟頫的先河。文氏兄弟学书最重苏轼(一〇三七—一一〇一),笔墨之外,他们为苏轼的胸次深深吸引。据文震孟回忆,他少年时曾对帖『妄意十年摹仿,可希形似』,此后尽管很少临摹,但时一把玩,犹复心开。他生平极喜苏帖,少时裒集数十种,后俱散去,十多年后,他在文震亨斋头偶然再见其中一本,喜出望外。这本法帖作于苏轼贬谪期间,文震孟认为,『万里投荒,凄凉苦雨,?笔和墨,挥洒不休,岂非至人哉?至人胸次,随遇委顺,因病得闲,病亦一适,更有何物可以苦之?』在另一则题跋中,他又说:『余乙巳年(一六〇五)读书南园,因此帖留南园,今夏取归,展玩如见故人,辄复十二年。人间甲子,何容易也。丁巳(一六一七)夏题于药圃。』此时陈继儒(一五五八—一六三九)集苏轼书,刻成法帖二十八卷,文震孟得知这一消息后,『喜极欲狂,亟觅观之,忾然短气,因取笥中所藏,循览一过,始觉清风披拂几案间也。』文震孟心折于苏轼,也有一种个人遭遇的代入感,[41]他声称自己束发从事名场,至己未岁(一六一九)已经八上公车,因为首场小讹一字,遂隔闱外。此时翻阅坡公法书,皆贬谪黄州、流离儋耳时期所作,其平生遭遇难堪难忍,而啸歌不废,从中可见至人胸次。有趣的是,文震孟南归时,特地留置此帖于长安,与坡翁作三年别。而三年后再战场屋,终于状元及第。

文震孟与王铎书法交往的资料,仅见于文尝赠王铎诗箑一件,王铎展玩嘉丽,喜而有诗:『虎丘泼墨飞金电,凤阁题诗见玉芝。』[43]文震亨书法亦从苏轼入,较之长兄更为端整。王铎《文启美诗集序》云:『湛持公與余交有年,留心经世,而谈及诗文字画,东南名山水,意兴飞动,曰吾弟启美君未交耶?』在谈论诗文字画时,文震孟向王铎推荐了他的弟弟,很显然,他认为文震亨对此更为专注。一六三六年,文震亨与王铎南京相见,相与饮于苞蕉苑。王铎称文氏『醉墨淋漓,诗与字画隐见光烁,又何其淡涵也』。他认为兄弟二人境况大不相同,震孟为人所嫉,故忧谗畏讥,震亨则吟咏徜徉,『因无嫉者,故得诗之字之画之兰蕙之壮也。』[44]也就是说,文震孟一直处于政治的旋涡,文震亨反而可以优游于艺事。

值得一提的是,文震孟对于篆隶也颇有兴趣,苏州五人墓的碑额,同年冯可宾《画竹石图卷》的引首『清风介节』,[45]皆为其所作隶书。文震孟与赵宧光(一五五九—一六二五)为挚友,文震孟服膺于赵宧光的文字之学,曾在赵去世后为其《说文长笺》作序。《题两赵画篆册》亦云:『吾友赵凡夫又集钟鼎虫鱼、大小诸篆,篇为题咏。凡夫,隐君子也,其人当在紫芝、和靖间,而工于六书之学,识者许其追驱史李,自阳冰、伯琦以下,方之蔑如矣。』[46]由于文震孟的祖父文彭开文人印章之先河,赵宧光亦擅名于篆刻,故文震孟《题印绘》亦云:『自先国博亡而印谱遂绝,今之沾沾摹古自命为秦章汉篆者,其于秦汉之绪俱尚在梦想间。即之弥似,去之弥远矣。友人赵凡夫精于六书,为余言印有章法,不传已久,欲以其法悉授能手,而惜未遇其人。……即正嘉间吴中如王吏部、许太仆、王雅宜先生辈,犹能精心此道,奕奕风雅,映带一时,而今邈然不可复得矣。』[47]不仅书画,文震孟对正德、嘉靖年间吴门的小学与篆刻成就也相当自豪。不过这些成就都只是过往的荣光。

文、王对董其昌的不同态度

晚明时期,盛极一时的吴门书画开始走向衰落,董其昌崛起之后,沈周(一四二七—一五〇九)、祝允明(一四六一—一五二七)、文徵明等人的地位遭到严峻的挑战。虽说文氏『世有笔砚缘,至今群从中能吮毫和墨者尚不下十余人』[48],但已经难以与云间派匹敌。对此,文震孟有着清醒的认识,在一则题跋中,他说:『明兴,翰墨一派海内独以吴门冠,当时若启南、伯虎诸老先生,暨先太史、两博士,艺既入神,而品复卓尔,相辅而传,乃其所以传耳。至董内翰嗣起,而有云间派。赵文度以布衣狎主,解衣盘礴,遂有目空一时之想。』[49]这里提到董其昌、赵左(一五七三—一六四四),当指绘画的云间派而言,然董其昌书法此时也风靡天下,同样动摇了吴门书家的统治地位。虽然文震孟自谦材质最钝,百无所解,但是山栖既久,烟云丘壑之态稍能领略,[50]他将吴门书画的衰落归结为赝品盛行,并认为他的曾祖难辞其咎,《跋董太史卷》云:『往时先待诏与唐伯虎先生有论画一书,古法具备,怪怪奇奇,穷幽极秘,晚年应酬日烦,大半出门下人手,遂开救济法门,赝品盛行而画品轻,吴门派乃出云间下。云间派盖自董太史重也,顾今赝者亦大不少,将来尚复成蹊径。如此卷则非赝笔所能效仿,秀色扑人,那能不令人珍爱耶?今天下无人不赝,无事不赝,字画真小小者耳。』[51]对于董其昌的『秀色』,文震孟持赞赏的态度,尽管董氏是一个挑战其家族权威的角色;他同时也抱憾于文徵明等人赝品流传,《题先太史慧山诗》云:『法书赝本之盛,未有如先太史者。至今尚有十余辈穷日夜为之,故流传人间,十不一真。』[52]他甚至还总结了辨别文徵明书法真伪的依据,《题石湖花游曲》云:『先待诏书翰满海内外,然真者往往不能当赝者什一。……或谓余真赝安辨,余指示之,神彩焕发者真,色泽浮游者赝;意态舒徐者真,结构忙迫者赝;钩折劲直者真,波撇绵软者赝。』[53]

文震亨是当时的书画赏鉴名手,在谈到本朝书法名家时,他提到文氏一门的文徵明、文彭与文嘉(一五〇一—一五八三),董其昌亦赫然在目;本朝画家,文氏一门有文徵明、文嘉、文伯仁(一五〇二—一五七五) 诸人, 但吴门派钱榖( 一五〇九—一五八四)、陆治(一四九六—一五七六)之后,文震亨并未提及任何其他名家,董氏自然亦不在其列。[54]文震亨认为宋代以来画家,下至嘉隆名笔,皆有奇观。文徵明、文嘉不藉师资,而穷工极致。但近时点染诸公,则未敢轻议。[55]对于董其昌等人的画作均为作评价,其态度似与其长兄有所不同。

在青年时代,王铎同样服膺于董其昌,在一件董氏山水的题跋中,王铎说:『余尝甚癖于此,恨不能如玄宰匝天無缝,象冥周神。此自钝器,絙系呶呶诸尘,与虚冲静远者不共一器也。』[56]其题董氏《草书册》亦云:『笔势矫矫不群,似钜鹿之战,诸侯观之气慑,□敢轻眡。』[57]不过在董其昌去世之后,王铎毫不客气地表达对董氏书画的轻视,如一六四九年十月七日夜,王铎在赵左《富春大岭图卷》上写道:『过三弟斋,然烛观僧珂雪山水卷及玄宰前辈一卷,俱不逮文度。闻文度为玄宰幕中客,床头捉刀,强半赵氏手也。赵厚董薄,赵大董隘,求其自辟局势,鸿蒙肇胎,落地结为五岳,自成生面,佗细碎平峦浅陀皆儿孙辈,不堪雁行比肩,譬之此,小大晰然,岂争一树一壑之琐琐乎?玄宰小楷有晋遗意,草行大书,予不敢议矣。文度大幅未见,惟此图,非华亭所能髣髴,岂但王与羊之谓乎?』[58]他不仅认为董氏画作气象不及为他代笔的赵左,董氏行草大书亦不在其眼角,而行草大书恰恰是晚明最具标志性的书法样式。不仅董其昌本人,王铎对于追随董氏的『时流』『近派』『松江派』也予以强烈的批评,《琼蕊庐帖》『临古法帖』跋云:『近观学书者动效时流,古难今易,古深奥奇变,今嫩弱俗稚,易学故也。』[59]一语道破古今的难易之别。与作画以『无近画习气』为高明一样,[60]王铎在书法上崇古也是与时流保持距离的一种姿态。王铎将松江派的书画与宋元文章、公安竟陵的诗歌视为同样卑下的格调,单薄嫩弱、酸薄浅隘。[61]

与董其昌欲树新帜而贬抑沈周、文徵明不同,[62]王铎对于吴门书画多所推重,如跋文徵明《小楷岳阳楼记》云:『衡山先生正书严密,垂绅搢笏立于廊庙,有不可犯之色。《岳阳楼记》晚年所书,法度罔忒,归然灵光,对之起敬,兵燹崩訇之后,犹鬼物呵护存此耶。』[63]在评论沈周时,也推其为明朝『奇幻第一腕』,其画如同明堂大乐,一奏而众音皆废。[64]在歌咏三弟所藏古画的诗作中,王铎再一次写道:『石田后起哜其胾,人中之仙画中虎。松江余派乃琐小,开辟大家瞠步武。』[65]沈周的宏大气象与松江派的薄浅琐小形成鲜明的对比。王铎一边推崇吴门画家的大家体度,一边将松江派作为反面典型加以鞭挞,与董其昌大唱反调。

结论

本文首先考察王铎与同年进士文震孟的交往活动,由于文震孟当年即被斥回乡,王铎和他的交往主要集中于崇祯年间。一六三五年冬,王铎前往南翰林院任职,曾寄望于文震孟帮助他未来升迁。在南都,王铎与其弟文震亨也有所互动。在文震孟去世之后,王铎与文震亨、文秉保持了长久的友谊,国变前后他流寓苏州时,还曾暂居文氏故宅。在王铎担任次辅的弘光小朝廷,文震亨与之仍有交集。

王铎歆羡于吴门的文化,在诗文方面,他和苏州友人文震孟、姚希孟、陈仁锡、李模等都相互欣赏。他曾为姚希孟、文震亨的诗集作序,并请陈仁锡、文震孟、姚希孟、李模等为他的诗集作序,不过《拟山园选集》卷首所收文、姚、李三序,皆张冠李戴。

在书法方面,文震孟作为衡山文氏的后人,并未受到家族与地方风气的束缚,他和文震亨都学习苏轼法帖并取得较高成就。虽然文震孟不像王铎那样,将书画的后世声名作为追求,但观摩鉴赏法帖仍是其业余生活的重要内容。在赏鉴前人法书时,文震亨重视用笔结构,而文震孟更为重视笔墨之外书法主体的胸次与仪刑,二人不同的社会身份决定了他们不同的观看趣味。

值得注意的是,晚明时期董其昌与松江派的崛起对于吴门派构成了巨大的挑战。文震孟一方面欣赏董其昌的『秀色』,另一方面在应对这种挑战时显现出一种无力感,他将吴门派的失势归因于人们对文徵明的无厌模仿,而赝品的大面积流行影响到外界对于吴门书画的判断。而王铎虽然曾经推崇董其昌,但明清鼎革前后,他却猛烈批评董其昌与松江派,在他看来,文运与世运同升降,明代的积弱与亡国,诗文书画元气破碎、单薄嫩弱难辞其咎。在明末清初特殊的社会背景下,王铎评论书画有着强烈的反思性。如果说文震孟代表了吴门派风尚的延续,董其昌代表了晚明全新的时尚,王铎则借助对吴门派的鼓吹,试图颠覆松江派在书画领域一统天下的地位。在此过程中,我们也看到了艺术史复杂的运动以及晚明文化多元的面向。