福多司坦治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期的系统评价Δ

2023-09-13阮俊文周建荣袁小亮刘惟优曾田莉赣南医学院第一临床医学院江西赣州4000赣南医学院第一附属医院呼吸与危重症医学科江西赣州4000江西中医药大学临床医学院南昌0004

阮俊文,周建荣,袁小亮,刘惟优,曾田莉,颜 颢(.赣南医学院第一临床医学院,江西 赣州 4000; .赣南医学院第一附属医院呼吸与危重症医学科,江西 赣州 4000; .江西中医药大学临床医学院,南昌 0004)

慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)是全球范围内最常见的慢性呼吸系统疾病之一,其特征为持续存在的气流受限[1]。目前,全球COPD统计数据由全球疾病负担数据库和世界卫生组织提供及分析,流行病学调查结果显示,各国各地区COPD患病率各不相同,但其总体患病人数呈增长趋势[2-4]。西欧、北欧和中欧≥40岁人群的COPD患病率分别为14.2%、11.5%和14.1%[2]。我国的流行病学调查结果显示,2007年,我国≥40岁人群的COPD患病率为8.2%;2018年,我国≥20岁人群的COPD患病率为8.6%,≥40岁人群的患病率为13.7%,我国COPD患者约有1亿[3-4]。因此,全球COPD防治依然面临严峻形势。急性加重期是COPD病程的主要特点,慢性阻塞性肺疾病急性加重期(acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease,AECOPD)患者的气道黏性分泌物异常增加,气道炎症增强,肺功能降低,临床主要表现为胸闷气喘、咳嗽咳痰,严重者会发生难以控制的肺部感染、呼吸衰竭等[5]。因此,有效减少痰液量、减轻气道炎症及提高肺功能对防治AECOPD及改善COPD患者预后具有重要意义。福多司坦是一种半胱氨酸衍生物,其可通过抑制黏液高分泌、降低气道高反应性、减轻炎症和改变气道重塑等多重机制治疗慢性呼吸系统疾病[6-7]。相关临床研究结果表明,福多司坦在治疗AECOPD患者方面具有较好的疗效,且尚未出现严重不良反应。然而,各研究的样本量较小,研究设计方法不一,所得结果缺乏循证医学证据支持,鉴于此,本研究运用Meta分析方法,系统评价福多司坦治疗AECOPD患者的临床疗效和安全性,以期基于循证医学指导临床合理用药。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

1.1.1 纳入标准:(1)研究类型为随机对照试验(RCT)。(2)研究对象符合《慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2021年修订版)》[8]中的AECOPD诊断标准;无地区、种族、性别等限制;无肝肾功能异常等其他系统疾病。(3)观察组干预措施为常规治疗联合福多司坦,对照组干预措施为常规治疗,常规治疗包括吸氧、平喘、维持电解质和酸碱平衡、抗感染等疗法;两组患者临床资料具有可比性。(4)结局指标包括临床总有效率[临床总有效率=(临床有效病例数+临床显效病例数)/观察组或对照组总病例数×100%]、第1秒用力呼气容积占用力肺活量百分比(FEV1/FVC)、第1秒用力呼气容积占预计值百分比(FEV1%Pred)和不良事件(腹胀、恶心、声音嘶哑、口干)发生率。

1.1.2 排除标准:稳定期COPD、支气管哮喘、支气管扩张、间质性肺疾病等研究;病例报道、综述等;重复发表的文献;不能获取完整的文献资料;检索文献不能提供有效数据进行分析。

1.2 检索策略

检索中国知网(CNKI)、万方数据库(Wanfang Data)、维普数据库(VIP)、中国生物医学文献服务系统(SinoMed)、PubMed、the Cochrane Library、Web of Science和Embase等中英文数据库,检索时间限于建库至2022年12月10日。使用主题词和自由词联合检索,中文数据库检索以CNKI为例:福多司坦 AND (慢性阻塞性肺疾病 OR 慢性阻塞性肺病 OR慢性阻塞性肺气肿 OR 慢阻肺 OR COPD);英文数据库检索以PubMed为例:[fudosteine OR 2-amino-3-(3-hydroxypropylthio) propionic acid] AND (chronic obstructive pulmonary disease OR chronic obstructive lung disease OR COPD OR COAD)。

1.3 文献筛选与数据提取

由2名研究者独立根据纳入与排除标准筛选文献,并通过NoteExpress 3.5管理系统剔除重复发表的文献,然后依次阅读文献标题、摘要进行初筛,再阅读全文完成复筛,最终将符合标准的文献纳入定量合成(Meta分析)。在文献筛选过程中,若研究者产生了不同意见,则由第3名研究者介入讨论以达成一致。采用Excel软件提取文献数据,包括第一作者、发表年份、观察组与对照组信息(样本量、平均年龄、干预措施)、疗程、结局指标。

1.4 文献质量评价

使用Cochrane系统评价手册偏倚风险评估工具评价纳入文献的质量,内容涵盖随机序列的生成、分配方案的隐藏、对受试对象和实验人员施盲、采用盲法评估研究结果、数据完整性、选择性报道结果以及其他偏倚。由2名研究者独立进行文献质量评价,若期间出现意见分歧,再由第3名研究者协助判断。

1.5 统计学方法

运用RevMan 5.4软件对各结局指标行Meta分析。连续性变量采用Inverse Variance法,效应指标为均数差(MD)和95%CI,检验水准为α=0.05。二分类变量采用Mantel-Haenszel法,效应指标为风险比(RR)和95%CI。采用Q检验和I2统计量检测分析各研究间的异质性,若统计学异质性较小(P≥0.1,I2≤50%),使用固定效应模型对结局指标进行分析;若统计学异质性较大(P<0.1,I2>50%),则使用随机效应模型分析,同时采用亚组分析或敏感性分析评估异质性显著的研究,以此判断Meta分析结果的可靠性与稳定性,并分析其异质性的主要来源。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 文献检索结果及纳入文献的基本特征

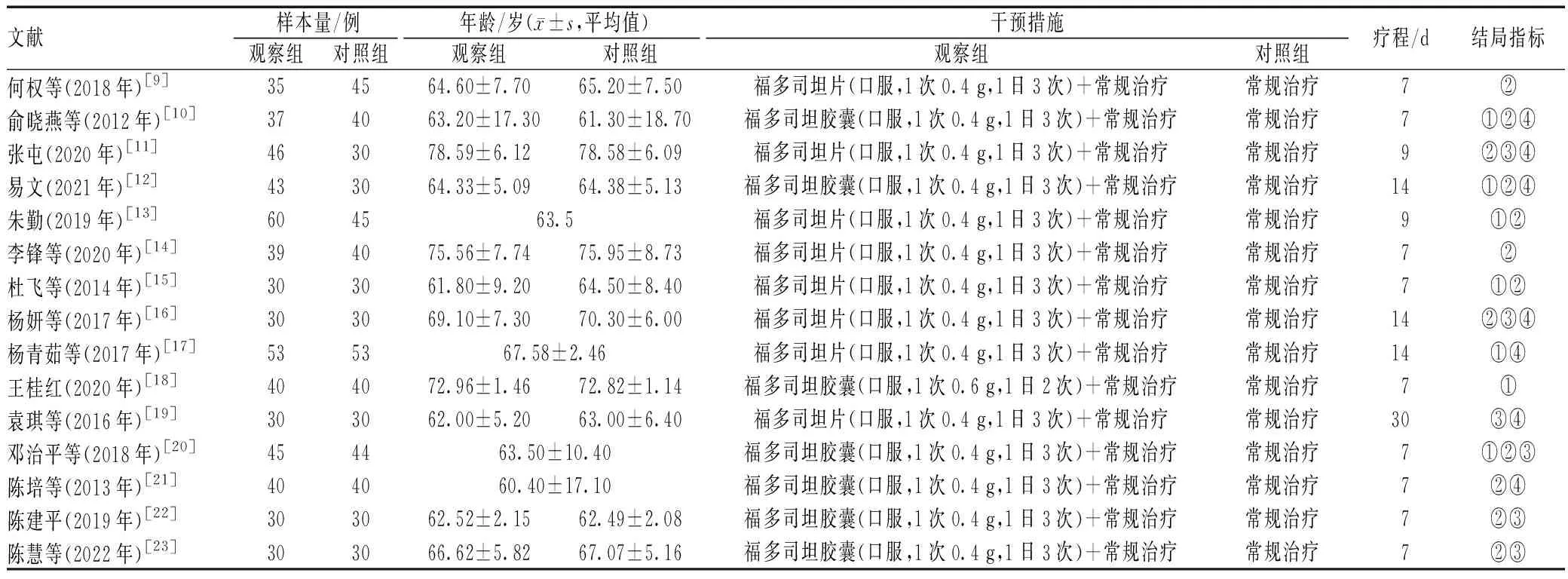

检索得到文献240篇,依据纳入与排除标准分层筛选,最终纳入定量分析的文献共15篇[9-23],见图1。纳入文献的发表时间为2012—2022年,总样本量为1 145例,其中男性748例,女性397例;观察组588例,对照组557例。纳入文献的基本特征见表1。

表1 纳入文献的基本特征Tab 1 General characteristics of included literature

图1 文献筛选流程Fig 1 Literature screening process

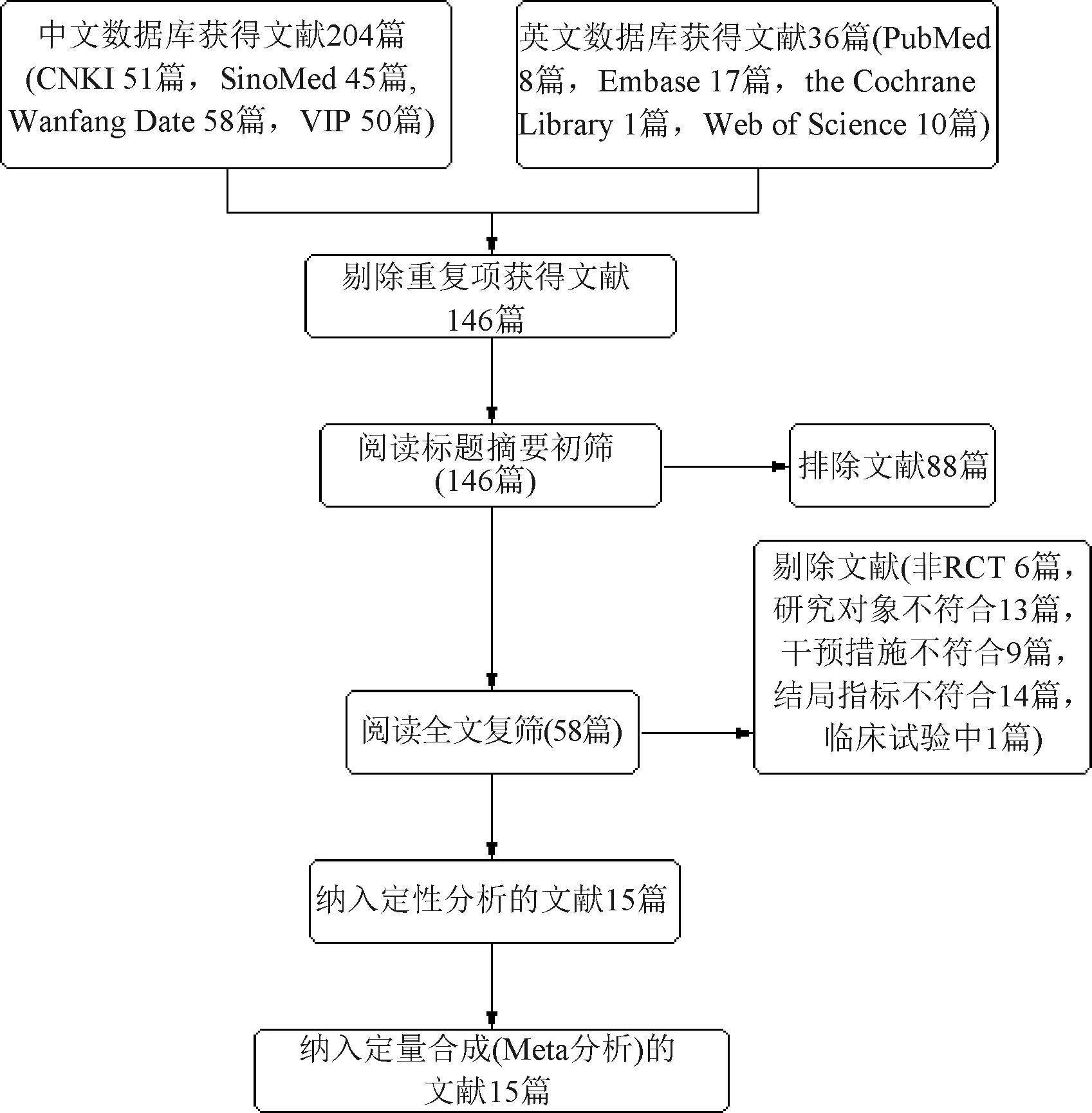

2.2 纳入文献的偏倚风险评估

纳入文献的偏倚风险见图2。在对受试对象和研究人员采用盲法、结果数据的完整性方面均存在一定的高偏倚风险,其余均为中低偏倚风险;纳入的15项RCT中,4项存在高偏倚风险,其余均为中低偏倚风险。

图2 纳入文献的偏倚风险Fig 2 Bias risk of included literature

2.3 Meta分析结果

2.3.1 临床总有效率:7项研究[10,12-13,15,17-18,20]报告了临床总有效率,各研究间的统计学异质性较小(P=0.68,I2=0%),采用固定效应模型进行分析,结果显示,观察组患者的临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(RR=1.24,95%CI=1.14~1.35,P<0.000 01),见图3。根据福多司坦剂量进行亚组分析,福多司坦0.4 g剂量亚组中各研究间统计学异质性较小(P=0.82,I2=0%),采用固定效应模型进行分析,结果显示,观察组患者的临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(RR=1.21,95%CI=1.12~1.32,P<0.000 01);福多司坦0.6 g剂量亚组仅纳入1篇文献[18],分析结果显示,观察组患者的临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(RR=1.43,95%CI=1.06~1.94,P=0.02),见图3。

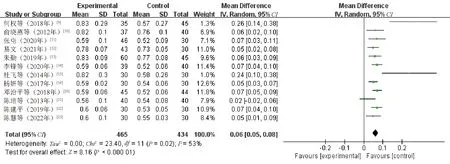

2.3.2 FEV1/FVC:12项研究[9-16,20-23]报告了FEV1/FVC水平,各研究间的统计学异质性较大(P=0.02,I2=53%),采用随机效应模型进行分析,结果显示,观察组患者的FEV1/FVC水平高于对照组,差异有统计学意义(MD=0.06,95%CI=0.05~0.08,P<0.000 01),见图4。

图4 两组患者FEV1/FVC水平比较的Meta分析森林图Fig 4 Meta-analysis of comparison of FEV1/FVC between two groups

2.3.3 FEV1%Pred:6项研究[11,16,19-20,22-23]报告了FEV1%Pred水平,各研究间的统计学异质性较大(P=0.01,I2=67%),采用随机效应模型进行分析,结果显示,观察组患者的FEV1%Pred水平高于对照组,差异有统计学意义(MD=7.00,95%CI=4.79~9.22,P<0.000 01),见图5。

图5 两组患者FEV1%Pred水平比较的Meta分析森林图Fig 5 Meta-analysis of comparison of FEV1%Pred between two groups

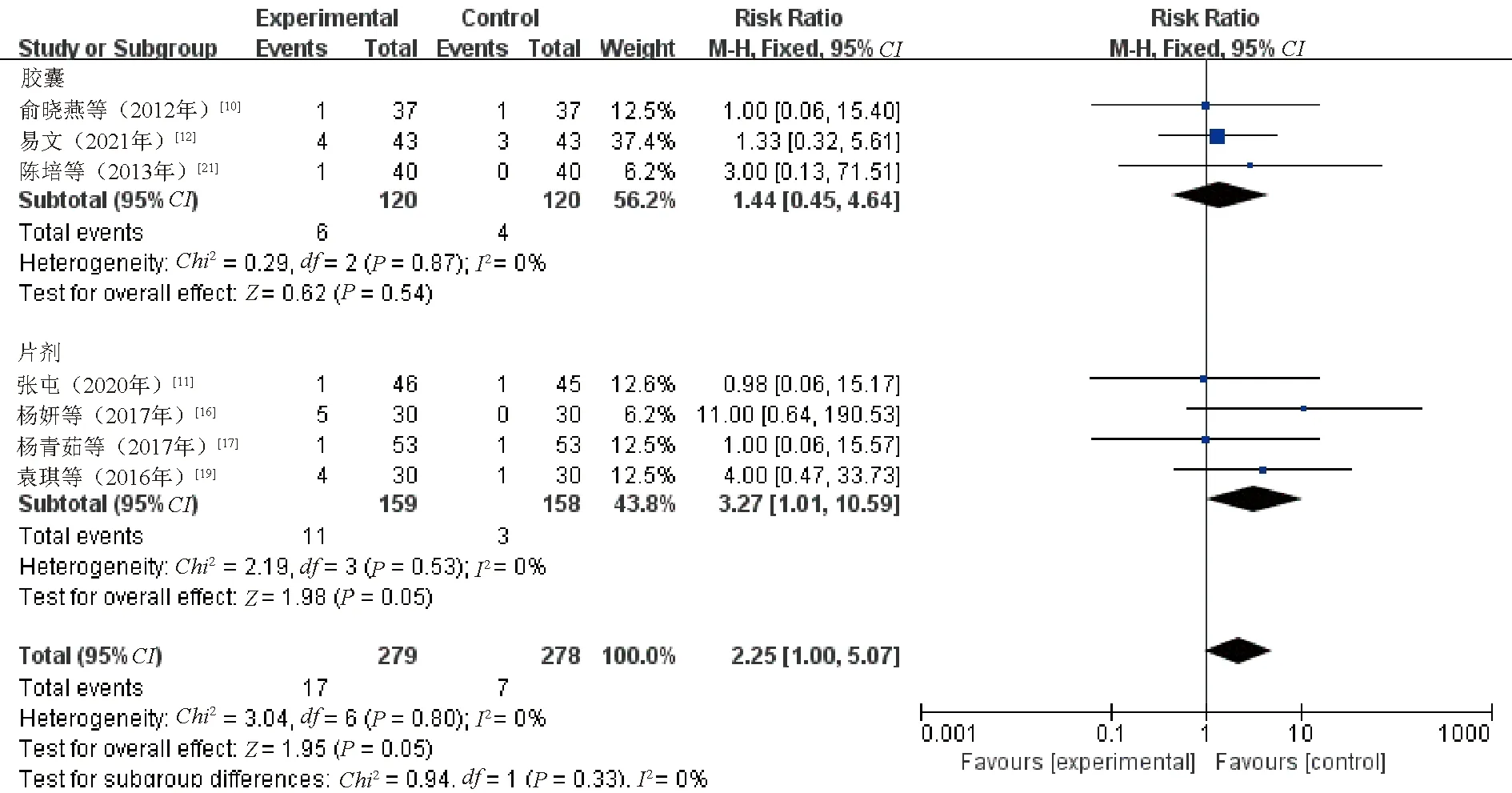

2.3.4 不良事件发生率:7项研究[10-12,16-17,19,21]报告了不良反应发生情况,各研究间的统计学异质性较小(P=0.80,I2=0%),采用固定效应模型进行分析,结果显示,两组患者不良事件发生率的差异无统计学意义(RR=2.25,95%CI=1.00~5.07,P=0.05),见图6。根据福多司坦的剂型进行亚组分析,福多司坦胶囊亚组中,各研究间的统计学异质性较小(P=0.87,I2=0%),采用固定效应模型进行分析,结果显示,两组患者不良事件发生率的差异无显著统计学意义(RR=1.44,95%CI=0.45~4.64,P=0.54);福多司坦片剂亚组中,各研究间的统计学异质性较小(P=0.53,I2=0%),采用固定效应模型进行分析,结果显示,两组患者不良事件发生率的差异无显著统计学意义(RR=3.27,95%CI=1.01~10.59,P=0.05),见图6。

图6 两组患者不良事件发生率比较的Meta分析森林图Fig 6 Meta-analysis of comparison of adverse events between two groups

2.4 敏感性分析与漏斗图

对统计学异质性显著的FEV1/FVC%、FEV1%Pred进行敏感性分析。在定量分析FEV1/FVC%中,分别剔除权重最小的文献[15]和权重最大的文献[16],所得Meta分析结果分别为“MD=0.06,95%CI=0.05~0.07,P<0.000 01”和“MD=0.06,95%CI=0.05~0.08,P<0.000 01”;在定量分析FEV1%Pred中,剔除权重最小的文献[19]和权重最大的文献[23]后,Meta分析结果分别为“MD=7.09,95%CI=4.67~9.51,P<0.000 01”和“MD=7.64,95%CI=4.98~10.30,P<0.000 01”,数据显示两组患者上述结局指标的差异均有统计学意义,表明Meta分析结果稳定可靠。FEV1/FVC的漏斗图显示,各散点图为非对称分布,其中包括2项权重最小的研究[9,15],说明存在一定的发表偏倚;此外,漏斗图不对称也可能与小样本研究、选择性偏倚、语言偏倚等相关,见图7。

图7 FEV1/FVC的漏斗图Fig 7 Funnel plot of FEV1/FVC

3 讨论

COPD是由气道炎症、氧化应激、蛋白酶-抗蛋白酶失衡、黏液高分泌等多种机制共同参与的慢性炎症性疾病[24-25]。感染、烟雾是导致COPD进展为AECOPD的常见诱因,当病原菌和烟雾破坏AECOPD患者气道黏膜上皮后,黏液分泌增加与中性粒细胞聚集生成大量活性氧,导致Muc5b与Muc5ac等黏液基因异常表达和氧化应激反应增强[26-27];同时,中性粒细胞分泌的基质金属蛋白酶(MMP)破坏肺细胞外基质,导致气道重塑[28]。在AECOPD患者的肺泡内,淋巴细胞分泌的γ干扰素与受体结合会触发一系列信号级联反应,使巨噬细胞激活、分化,产生白细胞介素4(IL-4)、转化生长因子β(TGF-β)等细胞因子,诱导弹性蛋白酶和氧自由基生成,加重肺组织破坏[29-31]。有研究结果表明,肺内的中性粒细胞、淋巴细胞和巨噬细胞减少与核苷酸结合寡聚化结构域样受体蛋白3(NLRP3)表达下调有关,抑制NLRP3的表达能有效减轻肺部炎症和改善免疫系统功能[32]。福多司坦作为治疗呼吸系统疾病的辅助药物,其作用机制为降低肺内嗜酸性粒细胞趋化因子、IL-4、TGF-β、MMP2和MMP9等水平,阻遏黏蛋白基因表达,抑制气道上皮杯状细胞增生和气道上皮胶原化[7]。此外,福多司坦可通过作用于效应细胞内的半胱氨酸分子生成还原型谷胱甘肽,降低肺泡和血清中促炎细胞因子和丙二醛水平,发挥抗炎、抗氧化作用[7,33]。还有研究发现,福多司坦可通过抑制消皮素D(GSDMD)蛋白和半胱氨酸天冬酶-1蛋白的活性下调硫氧还蛋白相互作用蛋白(TXNIP)和NLRP3的表达,作用于TXNIP/NLRP3/GSDMD通路,抑制细胞焦亡,减轻肺组织损伤[34]。

目前,福多司坦已被临床广泛用于呼吸系统疾病的治疗。本研究基于循证医学,纳入相关临床RCT以评价福多司坦治疗AECOPD患者的疗效和安全性,结果表明,福多司坦可有效提高AECOPD患者的临床总有效率,改善肺功能,且具有较好的耐受性。但是,本研究仍存在不足之处:(1)缺少相关国外临床研究,且纳入的大部分研究均未在中国临床试验注册中心进行注册,研究结论的普遍性受到限制;(2)部分研究质量较低,很少描述随机化分配隐藏的具体细节及双盲法,不排除研究设计不规范及论文撰写不规范等问题,可能会产生选择性偏倚和混杂偏倚,因此,后期相关研究需提高方法学质量以减少偏倚;(3)常规疗法缺乏剂量、剂型、频次、给药方式和时间等具体描述,仅概括为“平喘”“维持酸碱平衡”和“抗感染”等,这是临床异质性的来源之一,且难以对此进行亚组分析以判断不同治疗措施的效果;(4)纳入研究的样本量偏小,研究结果仍需更多大样本研究验证;(5)在15项RCT中,仅有7项报告了不良事件,其余研究均未报告药品不良事件及其并发症,因此,福多司坦治疗AECOPD患者的安全性仍有待进一步评估。

综上所述,福多司坦在治疗AECOPD患者方面具有较好的疗效和安全性,但因受原始研究样本大小、方法学质量等影响,该结论仍需更多高质量、大样本、多中心的临床研究进一步验证。