岩浆接触带高变质煤化学结构FTIR定量表征

2023-09-11田泽奇王志勇姚建国李鸿豆郭文牧石志祥赵存良刘帮军

田泽奇, 王志勇, 姚建国, 郭 旭, 李鸿豆, 郭文牧, 石志祥, 赵存良, 刘帮军*

1. 河北工程大学地球科学与工程学院, 河北省资源勘测研究重点实验室, 河北 邯郸 056038

2. 中国矿业大学资源与地球科学学院, 江苏 徐州 221116

引 言

岩浆侵入体对煤物理和化学性质等影响近年来受到广泛关注。 岩浆侵入对煤化学组成的影响总体表现为逐渐芳构化、 稠环化、 拼叠作用, 最后逐渐演变为石墨晶体[1]。 傅里叶变换红外光谱(Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR)作为一种快速有效地测试技术, 可以有效地分析煤中有机质的化学结构组成及其变化特征[2], 特别是对于可溶有机质含量很低的高变质煤, 采用FTIR能够很好地研究其大分子有机组成和演化过程。 郭德勇等[3]采用红外光谱发现, 煤中的缩合度和脂肪比随煤级逐渐增加, 脂肪侧链受构造应力影响逐渐脱落, 煤中的各官能团随煤级呈阶段式和跃迁式变化。 刘国根等[4]发现煤中芳环的缩合度随变质程度增加而增高, 变质程度对分子中脂肪族影响很大。 陈庆儒等[5]对早奥陶世热液变质煤进行红外光谱分析后发现, 受热液影响的高变质煤中高波数区段的芳烃和烷烃均已消失。 郝盼云等[6]等采用红外光谱定量分析了3种不同变质程度煤的化学结构, 结果表明随着煤阶升高, 煤中苯环二、 五取代含量增加, 而苯环三、 四取代含量减少, 认为这与煤中脂肪链的环化和苯环的脱羧反应有关。 冯杰等[7]采用FTIR对8种不同变质程度煤的官能团进行了定量分析, 发现随着变质程度加深, 煤中芳香体系含量逐渐增加, 且醚键成为芳环缩合的重要接点。 岩浆接触带的煤具有受热迅速且变质程度高等特点, 可能表现出与正常埋藏变质煤不同的地球化学组成特征[8-12], 然而以往对其有机成分组成和演化规律研究较少。 华北盆地南部, 特别是邯邢矿区(邯郸邢台矿区)岩浆岩广泛分布, 随着煤炭资源的开采, 深部受岩浆侵入影响的煤层正逐步被开发利用, 为研究煤的理化性质对岩浆侵入作用的响应提供了良好的载体。 以河北省邯邢矿区云驾岭煤矿岩浆侵入接触带高变质煤为研究对象, 采用傅里叶变换红外光谱手段, 分析讨论了岩浆侵入体对煤中有机质大分子组成的影响, 阐明离侵入体不同距离煤中官能团的演化规律, 为煤中有机质高温热演化规律提供理论支持, 为深部高变质煤的利用提供实际指导。

1 实验部分

1.1 样品采集

实验中四个煤样采自邯邢矿区云驾岭煤矿被岩浆侵入的8#煤, 云驾岭煤矿含煤地层主要包括石炭系下统本溪组、 石炭系上统太原组和二叠系下统山西组, 8#煤位于太原组下部, 零星分布天然焦, 沉积环境以海陆过渡相为主。 矿区内断层和构造活动较为强烈, 燕山期岩浆侵入体对煤层影响剧烈, 侵入岩岩石类型以蚀变角闪闪长玢岩为主, 多表现为碳酸盐化、 绿泥石化和绢云母化[13]。 煤层厚度为0.40~4.78 m, 平均厚度1.26 m。 结合井下实际开采条件, 根据岩浆侵入体和煤层的接触关系, 在剥离的新鲜面上分别采集距离侵入体不同位置的四个样品, 1号样品为夹矸, 岩性为泥岩, 其余三个为煤样为典型的高变质无烟煤, 采样位置以及样品与侵入体的关系见图1。

1.2 方法与基础数据

将新鲜的煤样经空气干燥后粉碎研磨至200目, 为减少水分对傅里叶变换红外光谱测试的影响, 实验前将样品放置在90 ℃的烘箱中干燥12 h。 测试在河北工程大学河北省资源勘测研究重点实验室的布鲁克INVENIO傅立叶变换红外光谱仪上进行。 将干燥处理后的煤样与溴化钾按1∶100的质量比混合, 置于玛瑙研钵中, 充分研磨均匀后放在压膜具上, 并施以约10 MPa压力加压2 min, 将样品压制成厚约0.1 mm的薄片, 固定在红外光谱仪的样品架中。 先测定空气背景红外光谱, 以便得到扣除空气背景值的红外光谱, 再将固定好的样品放入样品室测试, 扫描范围为450~4 000 cm-1, 分辨率1 cm-1累计扫描次数64。 煤样的工业分析和全硫含量分别依据国标GB/T212—2008及GB/T214—2007测定, 平均反射率(Rm, %)依据GB/T6948—2008《煤的镜质体反射率显微镜测定方法》测定。 实验在河北省资源勘测研究重点实验室完成, 测试结果见表1。

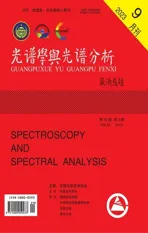

表1 样品的工业分析与反射率

2 结果与讨论

2.1 样品的傅里叶变换红外光谱图

运用Origin2018软件对样品红外光谱进行平滑和基线校准后如图2所示。 在侵入体与煤层的接触带附近, 由于煤层受热不均, 可能形成热异常带, 离岩浆侵入体不同距离的样品峰形有明显差异。 图谱中1 000 cm-1附近为灰分吸收峰, 可以明显看出夹矸中的灰分含量较高。 1 350和1 700 cm-1附近为酚羟基、 羧酸引起的吸收峰, 距离岩浆侵入体最近的201号样品的吸收强度明显降低, 分析认为夹矸样品中含有这两种官能团的有机物含量较低, 且二者性质较为活泼所致。 2 800~3 000 cm-1的脂肪烃部分受岩浆侵入作用导致吸收峰的强度很低。 3 400 cm-1附近的峰变化较明显, 分析认为距离岩浆侵入最远的209号样品中羧基、 羟基等含氧官能团含量较高; 距离侵入体越远, 样品中芳香族稠环缩合程度降低, 氢键的吸收峰逐渐增强。

图2 样品的红外光谱图

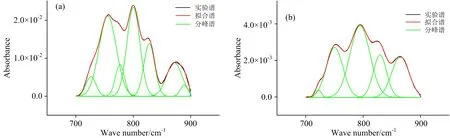

2.2 样品不同化学结构的红外光谱图

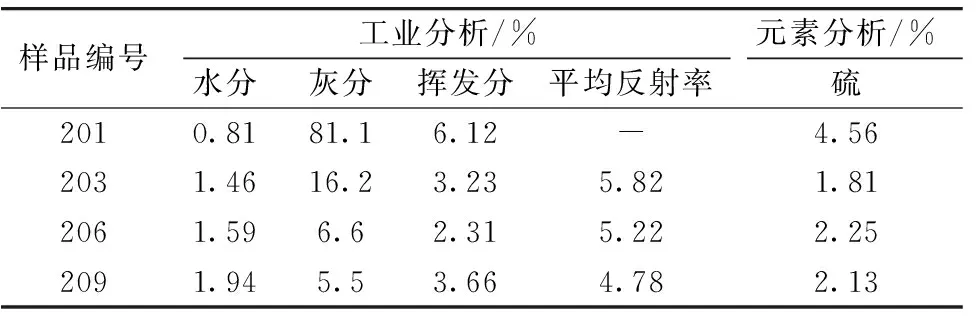

将样品的红外光谱进行分峰拟合及合并后, 整个图谱可划分为700~900 cm-1的芳香结构[图3(a)]、 1 000~1 800 cm-1的含氧官能团[图3(b)]、 2 800~3 000 cm-1的脂肪官能团[图3(c)]和3 000~3 600 cm-1的羟基官能团[图3(d)]。

图3 不同波段的FTIR图谱

2.2.1 芳香烃结构的变化特征

图谱的700~900 cm-1表征样品的芳香基团, 将该部分拟合了5~8个峰, 相关系数均大于99.8%, 拟合图分别见图4(a—d)。 夹矸和煤中的苯环有以下取代方式[14]: 苯环上有四个氢原子的苯环二取代(730~760 cm-1)、 苯环上有三个氢原子的苯环三取代(760~820 cm-1)、 苯环上有两个氢原子的苯环四取代(820~860 cm-1)和苯环上有一个氢原子的苯环五取代(860~900 cm-1)。 从图4(d)中可以看出苯环三取代为所有样品的主要取代方式, 在夹矸中的含量最高, 达到67.48%, 且距离岩浆侵入体越远的样品该取代方式占比越低, 209号煤样其占比为45.07%。 苯环二取代在夹矸中的含量为4.68%, 在煤样中从203号样品的1.14%逐步升高到209号样品的15.48%, 分析认为夹矸中的矿物质对其有一定保护作用。 苯环四、 五取代均呈先增后减的变化规律, 分别由夹矸中的13.66%和14.14%先上升到206号样品中的24.29%和30.72%, 然后下降至209号样品中的10.47%和25.56%。 相建华等[15]运用XRD与核磁共振相结合的方法, 对5种不同变质程度煤样的结构进行了研究, 认为随着变质程度的加深, 样品中芳碳含量增加, 芳香核缩聚程度加深。 整体上看, 距离岩浆侵入越远, 煤中苯环三取代逐渐降低, 其他取代方式则逐渐升高, 表明岩浆热液的侵入导致芳香烃的取代方式发生了明显的改变, 但夹矸和煤样中保留的芳香结构存在一定差异。 马宏涛等[16]对大同煤田的接触变质煤进行了煤岩学分析和元素分析、 发现距岩墙1.1 m处的样品中间相物质含量最高, 其余位置的样品中间相物质含量较低, 表明岩浆侵入对煤质的热影响是一个复杂且不均匀的过程。 实验206号样品表现出不同的变化规律, 该样品的苯环四、 五取代均高于其他样品, 苯环三取代含量最低, 造成这种异常的原因可能与研究区局部热变质有关。

图4 不同样品芳香烃FTIR拟合图谱及苯环取代的相对含量

2.2.2 含氧官能团的变化特征

表2 样品中含氧官能团峰归属

图5 不同样品含氧官能团FTIR拟合图谱

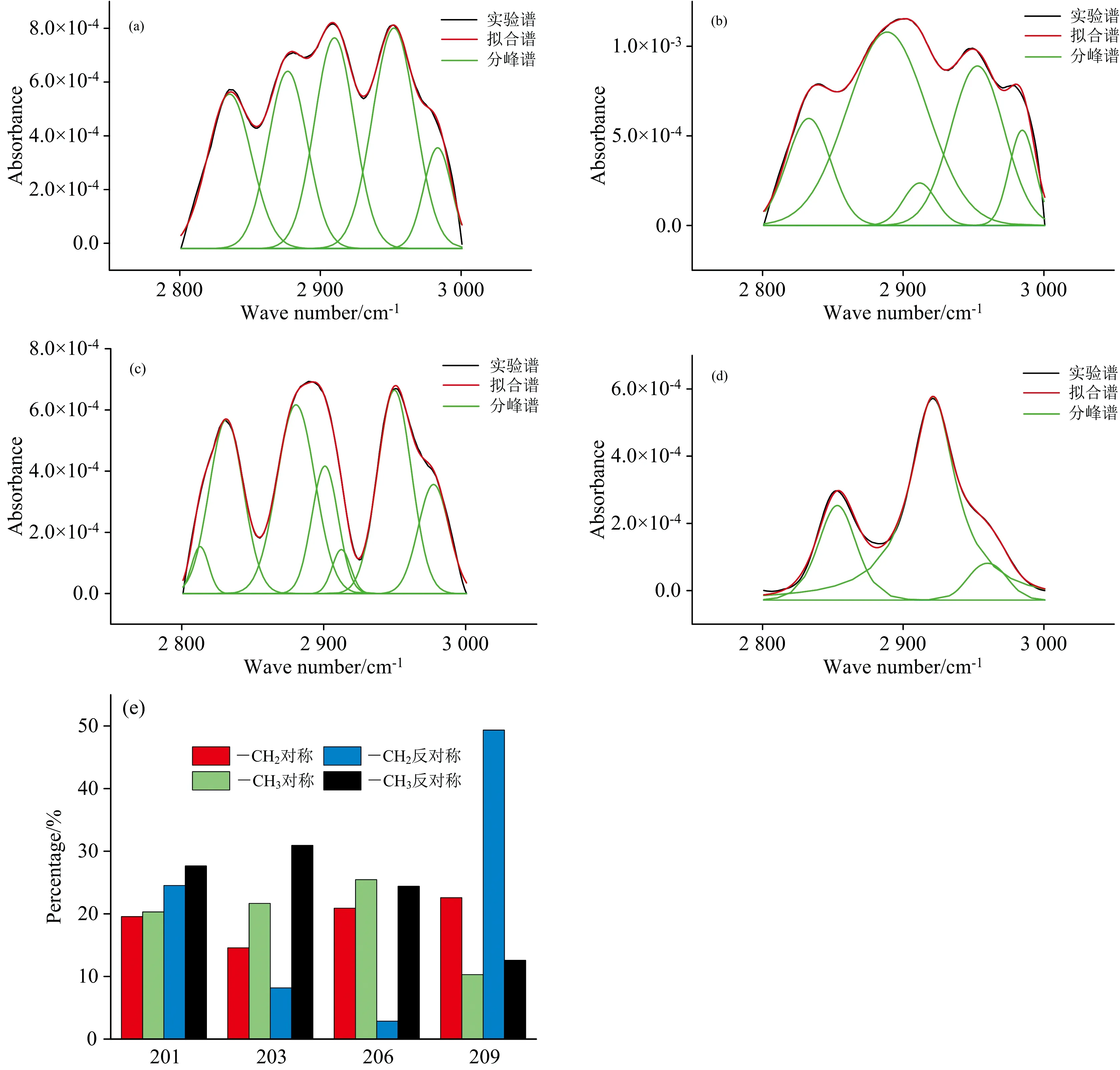

2.2.3 脂肪类物质的变化特征

样品的脂肪烃结构位于图谱的2 800~3 000 cm-1区间, 将该段图谱拟合了5~7个峰, 相关系数大于99.9%, 拟合结果见图6(a—e)。 受岩浆侵入影响样品中的脂肪类物质含量较低。 由图5可知夹矸和煤样在此区段有三个明显的峰, 位于2 850、 2 920和2 960 cm-1附近。 分别为2 870与2 950 cm-1附近的甲基对称和反对称伸缩振动, 2 852和2 922 cm-1附近的亚甲基对称和反对称伸缩振动。 从图6(e)中可以发现, 亚甲基伸缩振动的比例从夹矸到19.56%先降低到14.58%再逐渐增高到209号样品的22.59%, 甲基伸缩振动的比例从夹矸的20.32%先上升至25.47%随后降至10.29%; 亚甲基的反对称伸缩振动的比例由夹矸的24.53%降低到2.86%后又上升到49.36%。 甲基的反对称伸缩振动的比例由夹矸的27.66%先上升至30.93%随后逐渐降低至12.59%。 整体分析, 夹矸中的各脂肪烃结构比例相对较为稳定, 可能是夹矸本身含的脂肪族物质很低, 而夹矸中含量较高的粘土矿物可能对脂肪结构也有一定保护作用; 煤中的脂肪烃含量分布极不均匀, 亚甲基反对称伸缩振动比例差异较大, 分析认为由于样品距离岩浆侵入体越近, 受热影响越大, 样品脂肪结构逐渐脱落, 裂解出大量的脂肪烃, 到206号样品, 由于大量的脂肪烃都已从有机质中脱离出去, 因此其脂肪类物质含量与距离更近的203号样品差别不大。

图6 不同样品脂肪烃FTIR拟合图谱及相对含量

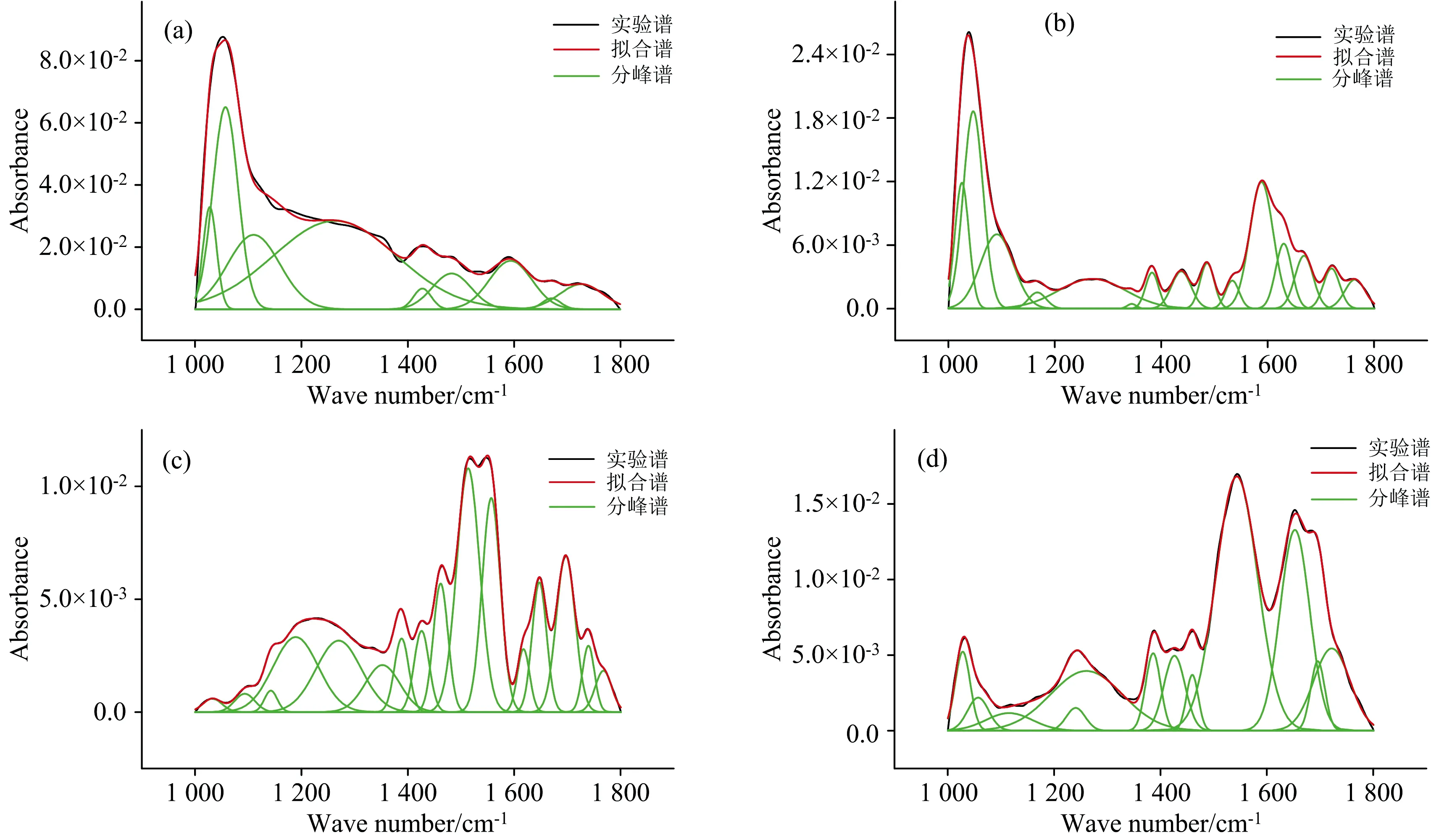

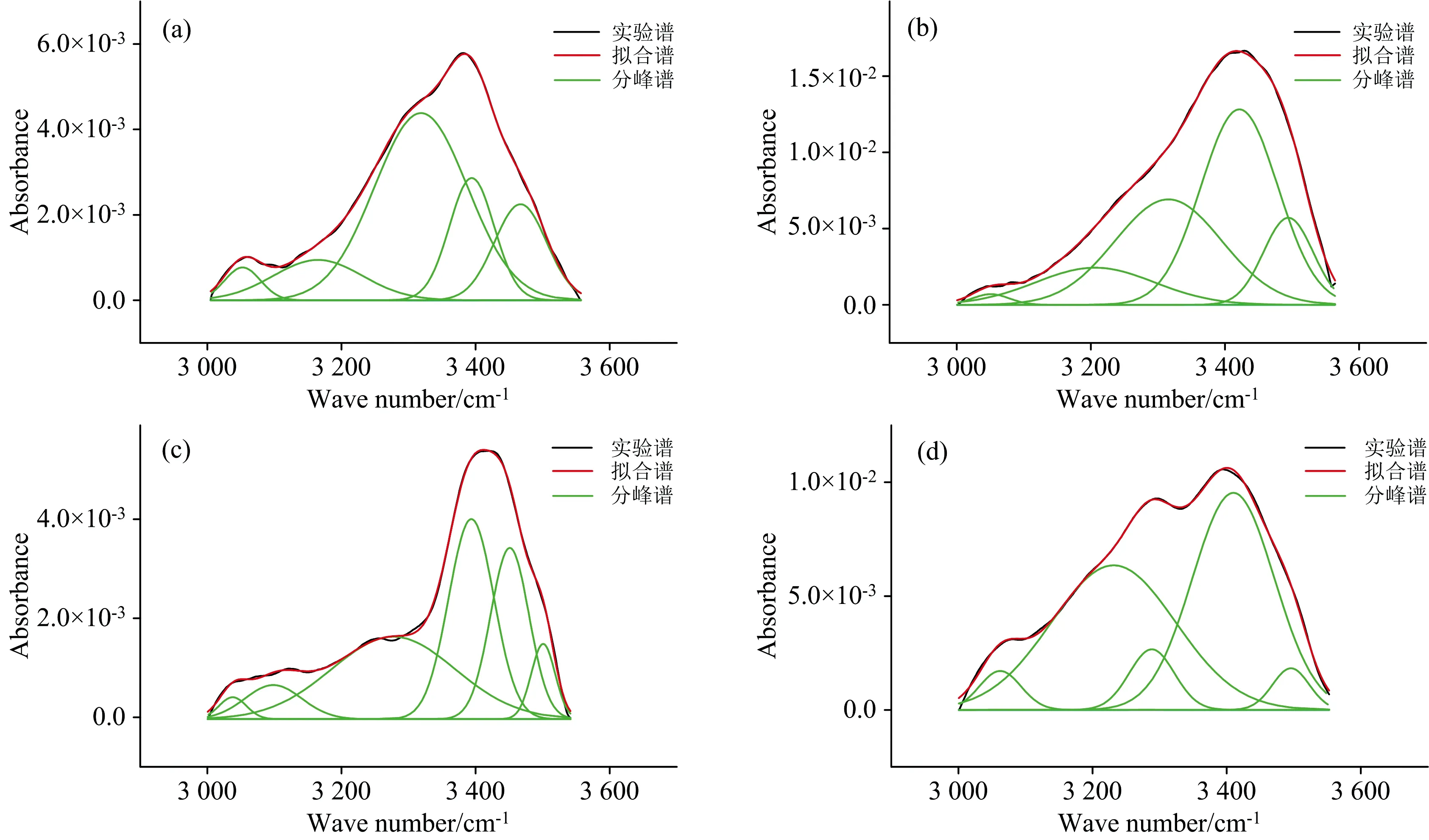

2.2.4 羟基的变化特征

各样品的羟基拟合图分别见图7(a—d), 将3 000~3 600 cm-1部分解叠了5~6个子峰, 相关系数均大于99.8%。 煤结构中存在的大量氢键对其化学结构和性质具有重要影响[17], Painter等[18]对煤中羟基形成的氢键进行了分类, 包括OH—π氢键、 OH—N氢键、 羟基醚氧氢键、 羟基自缔合氢键和环状氢键等。 根据图谱将夹矸和煤样吸收谱带的位置归纳为5种, 分别为3 050 cm-1附近羟基和氮原子形成的氮氢键、 3 220 cm-1的环状缔合羟基氢键、 3 300 cm-1附近羟基和醚中的氧形成的醚氧氢键、 3 410 cm-1附近自缔合羟基形成的氢键和3 516 cm-1附近羟基和π键形成的氢键。 由图7(a—d)可知, 所有样品的氢键中以醚氧氢键为主, 羟基自缔合氢键含量较高。 醚氧氢键在样品中分别占比53.48%, 32.06%, 33.76%和43.21%, 高含量的醚氧氢键可能与煤中其他有机物如醇等受高温影响生成较为稳定的醚所导致。 羟基自缔合氢键在样品中分别占比16.81%, 42.5%, 30.14%和42.68%, 其含量与煤中的醇、 酚、 羟酸等含氧官能团有关, 其变化与芳香环缩合程度有关。 羟基氮氢键与煤中氮原子含量有关, 在夹矸和煤样中均约为3%, 所有样品中该类官能团含量相对稳定, 表明其几乎不受岩浆作用影响。 环状缔合氢键在夹矸和201号样品中分别占比10.97%和12.41%, 而206和209号样品中无此键, 分析认为距离岩浆侵入体较远的样品受热影响不足, 尚未形成闭合氢键。 羟基—π氢键含量随着岩浆侵入程度加深而逐渐增加, 在夹矸中达到最大(15.24%), 表明在岩浆侵入过程中煤中有机质芳构化作用加强, 增加了羟基与芳环上π电子云间的氢键作用。

图7 不同样品羟基FTIR拟合图谱

3 结 论

红外光谱测试结果表明, 虽然岩浆接触带煤变质程度很高且表现出局部受热不均, 但煤中的化学结构变化存在一定规律, 随着岩浆侵入程度的加深, 可以得到以下结论:

(1)苯环三、 四取代含量逐渐加大, 苯环二、 五取代含量降低且两者间的转化并不存在单一的量变关系, 在岩浆侵入过程中稠核芳香系统不断增加。

(3)夹矸中的脂肪烃结构保存相对较好, 煤样中的甲基对称与反对称振动呈上升趋势; 亚甲基对称与反对称振动呈下降趋势, 随着岩浆侵入程度加深, 煤样大分子高度发达的脂链结构逐渐缩短, 有机质基本结构单元的支链不断减少。

(4)岩浆侵入使样品中的醚含量升高, 从而导致醚氧氢键含量增大, 而煤样中羧酸、 羟基等含氧官能团含量逐渐降低; 羟基π氢键则含量上升, 表明煤大分子单元结构逐渐紧凑, 羟基与芳环上的π电子云形成的氢键作用增大。

(5)岩浆侵入作用下, 夹矸与煤中的有机大分子组成和变化规律具有差异性, 夹矸中的粘土矿物对部分有机质可能起到了一定的保护作用, 煤中的有机分子受岩浆侵入影响侧链逐渐变短, 分子结构排列趋于规则化。