皮肤真皮层厚度对近红外光谱法无创血糖测量影响的仿真

2023-09-11刘文博韩同帅

刘文博, 刘 瑾, 韩同帅, 葛 晴, 刘 蓉

天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室, 天津 300072

引 言

基于近红外漫反射光谱法的无创血糖测量被认为是一种有发展潜力的方法。 由于短波近红外光(1 000~1 700 nm)具有高穿透性[1], 因此可用于检测皮肤真皮的组织间液中的葡萄糖浓度, 用于间接反映血糖浓度。 已有文献表明, 皮肤中真皮组织液中葡萄糖浓度可替换静脉血糖成为有实际临床意义的生理参数[2]。 1 100~1 300 nm波段有葡萄糖的二级倍频吸收, 其吸收很小, 但葡萄糖引起的组织液折射率变化较大[3], 可被用于血糖测量; 而1 500~1 700 nm波段, 葡萄糖吸收增强, 是C—H的一级倍频吸收区, 而且葡萄糖引起的折射率变化也引起较大的光强变化[4]。 因此, 两个效应可共同用于血糖测量。

近红外漫反射光谱法测量血糖的原理已经被充分地验证, 包括大量的仿体实验、 离体实验和活体实验[5]。 但目前限制该方法在临床上实际应用的最主要原因是测量模型无法长时间使用, 因为在长期测量中可能出现各种随机干扰, 使测量产生偏差。 在测量中, 血糖信号微弱, 而同时发生的一些人体变动干扰可能远大于血糖信号本身, 如体温、 姿势变化、 皮肤血流灌注等。 因此, 目前, 无创血糖测量研究大多集中在降低这些干扰因素方面, 以推动该方法的实际应用。 消除干扰的方法除了可以运用人工智能、 多变量分析等外, 更重要的是在理论上逐渐厘清这些干扰的来源, 并找到有物理依据的应对措施。 在这些干扰中, 皮肤血流灌注是与皮肤中水分流动紧密联系的生理参数, 是影响血糖测量的重要因素[6]。 皮肤血流灌注无法像温度、 压力那样通过外加手段进行控制和干预。 因此, 研究它对血糖测量的影响机理变得非常重要。

皮肤可简化为表皮、 真皮、 皮下组织三层结构的模型, 真皮层是常用的目标检测区域。 真皮主要是以成纤维细胞及其分泌的胶原纤维为主体的液态胶状环境, 包含弹性纤维、 网状纤维、 基质及丰富的毛细血管层等, 其水分含量高达70%左右[7]。 影响真皮的血流灌注的因素有很多, 包括环境温度、 外界压力、 血压、 血氧、 心率、 姿势、 代谢状态和心理压力等[6]。 皮肤血流灌注的改变影响着水的重新分配, 当有3%水分流失会产生7~9 μm皮肤的变薄[8]。 人在干燥、 寒冷、 疲惫等状态下都会发生水分的流失, 这种改变需要较长时间才能恢复至初始状态。 这些水分含量的改变都会改变皮肤光谱, 进而影响无创血糖测量的准确性。 在针对弹性皮肤的测量中, 水分含量将改变真皮层的厚度。

人体皮肤厚度受年龄[9]、 BMI指数[10]这些基础指标的影响。 Tsukahara等研究发现昼夜皮肤组织间液受重力影响, 厚度也存在差异[11]。 Forst等通过人为改变室温, 监测健康人及糖尿病患者皮肤温度及皮肤厚度的变化, 发现健康人及糖尿病患者皮肤温度每升高一度, 皮肤厚度分别增加约122及125 μm[12]。 Kuranov等对猪皮进行葡萄糖注射, 得出当增加(277±56) mg·dL-1的葡萄糖浓度值, 皮肤厚度减小(10±7.5) μm[8]。 Groenendaal等阐述了真皮层厚度的变化会影响真皮层组织间液葡萄糖浓度与静脉血糖之间的滞后时间及表皮层与真皮层之间葡萄糖浓度的梯度[13]。 蒋景英等采用蒙特卡洛模拟研究了耳垂组织真皮层厚度变化浮动基准点位置的变化, 发现在真皮层厚度增加的过程中, 每个波长的葡萄糖浮动基准点都有上升的趋势[14]。

本工作针对真皮层厚度变化所引起光谱变化的特点进行理论分析, 从不同皮肤组织层的光学参数差异、 光的穿透深度、 光程变化等多方面找到光谱变化的原因。 并针对近几年课题组提出的差分漫反射光谱测量法, 找到最适宜的差分距离(source-detector separation, SDS), 即两个光源-探测器距离, 消除真皮层厚度变化对测量的影响。 采用蒙特卡洛模拟, 仿真了真皮层厚度变化时在1 000~1 700 nm波段三层皮肤组织的漫反射光强、 光子穿透深度与平均光程, 分析了这些波长下的漫反射光谱变化特点, 并分别给出了最适宜的差分光谱测量距离。 本研究为无创血糖测量的波长和差分测量距离优选提供了借鉴。

1 实验部分

1.1 差分漫反射光谱测量法

采用自然对数定义漫反射光的衰减度, 并假定两个源探距离为ρA、ρB(且满足ρB>ρA), 两源探距离下衰减度可表示为[15]

(1)

式(1)中,I0为入射光强,IρA、IρB分别为ρA、ρB源探距离下的漫反射光强, 若在漫反射光强中存在一个随时间变化的光源漂移f(t), 可定义差分衰减度即

(2)

差分可以有效的消除长时间测量中漂移等因素带来的共模干扰。

当真皮层厚度从t1变为t2时, 可根据两个厚度下的差分衰减度AD, t1及AD, t2计算出差分衰减度的变化量ΔAD, t, 即

ΔAD, t=AD, t2-AD, t1

(3)

同理, 也可以采用衰减度变化量监测血糖的变化, 即

ΔAD, Cg=AD, Cg2-AD, Cg1

(4)

式(4)中, ΔAD, Cg为葡萄糖浓度变化引起的差分衰减度变化量。 由文献[16]可知, ΔAD, Cg正比于葡萄糖引起的组织的有效衰减系数变化量Δμeff, 也正比于葡萄糖浓度ΔCg。

若在血糖测量中, 同时存在真皮层厚度的变化, 则差分衰减度由两个因素共同决定

ΔAD=ΔAD, t+ΔAD, Cg

(5)

因此, 需要选择适宜的波长及差分距离, 使得ΔAD, t≪ΔAD, Cg, 即厚度变化引起的差分衰减度小于待分辨的葡萄糖浓度的信号。

1.2 蒙特卡洛模拟及参数设置

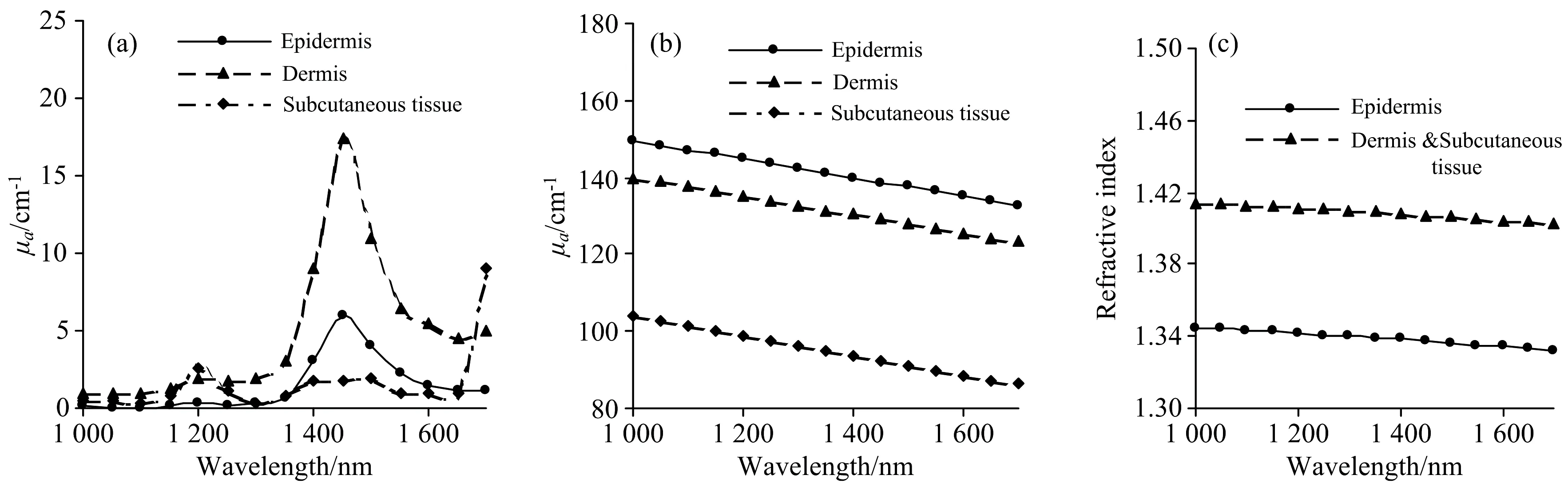

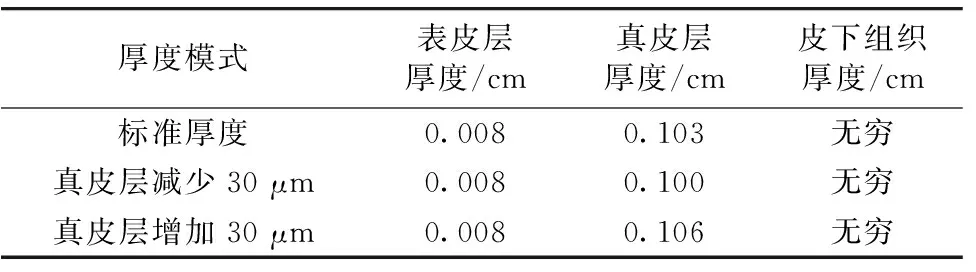

蒙特卡洛模拟广泛应用于工学、 经济学、 医学等多学科领域, 是以随机抽样理念来逼近真实情况的概率模型。 本工作使用蒙特卡洛模拟光子在多层人体皮肤组织的输运, 仿真以接近真实人体皮肤的输运状态[17]。 模拟了漫反射光强、 光子穿透深度与平均光程三方面内容。 三层皮肤光学参数参考了文献[18-20], 包括表皮层、 真皮层、 皮下组织层的吸收系数μa、 散射系数μs、 折射率n及各项异性因子g; 波长范围设置在1 000~1 700 nm, 且波段间隔为50 nm。 三层皮肤厚度参考自文献[21], 选择上臂伸侧部位作为仿真部位。 因此, 建立三种皮肤厚度模式及对应的模拟皮肤厚度参数设置见表1。 图1为三层皮肤组织的光学参数。

图1 蒙特卡洛模拟三层皮肤光学参数

表1 蒙特卡洛模拟皮肤厚度参数设置

2 结果与讨论

2.1 蒙特卡洛模拟结果

图2以8个波长为例, 给出了真皮层厚度变化引起的衰减度变化量随源探距离的改变。 从图2中可以看出, 在8个波长中, 1 200 nm波长下皮肤厚度变化引起的衰减度变化幅度最小, 且在各个源探距离下的相值都相近; 而1 400~1 500 nm波段, 即水的吸收峰附近, 衰减度变化较大, 且随源探距离增加而急剧增大。 另外, 1 200和1 700 nm这两个波长下的衰减度变化符号与其余波长相反, 如图2(a)中, 这两个波长处的衰减度变化为正, 而其余波长为负。

图2 不同真皮层厚度下衰减度变化量随源探距离分布

若采用两个源探距离的衰减度进行差分处理来削弱皮肤厚度变化产生的影响时, 需要合理选择源探距离。 由于1 200 nm波长下衰减度几乎不受源探距离改变的影响, 因此, 可以在仪器可检测的源探距离范围内任意选取, 差分效果均不错。 而对于其余波长, 则需要谨慎选取, 应尽量避开0.1~0.4 cm这个范围, 因为此处衰减度随源探距离的改变而剧烈变化, 差分效果不佳。

真皮层厚度变化的实质是本来属于真皮层的一层组织变为了皮下组织层, 或者反之。 图3(a)给出了不同波长下真皮层与皮下组织层光学参数(吸收系数、 散射系数)的差值, 其中1 200 nm处吸收系数差别最小; 图3(b)和(c)分别给出了厚度变化后衰减度ΔA、 平均光程的变化量, 可以看到不同波长下衰减度变化与吸收系数变化波形类似, 说明吸收变化是衰减度变化的主导, 而越小的源探距离真皮层厚度对衰减度影响越小。 从光程变化来看, 绝大部分波长呈现光程增加的趋势, 且越大的源探距离光程增加越多。 标准厚度下光子平均穿透深度模拟见图3(d)。 图3(e)为不同波长在各源探距离下真皮层内光子所占的百分比, 若采取80%真皮光子百分比为界限, 则源探距离小于0.02 cm、 大于0.3 cm不宜采取。 图3(f)为1 200 nm波长下四个源探距离的穿透深度所含光子的百分比, 可以发现光子百分比的峰值随着源探距离的增加而右移且降低。

图3 三层皮肤组织理论差异及相关模拟结果

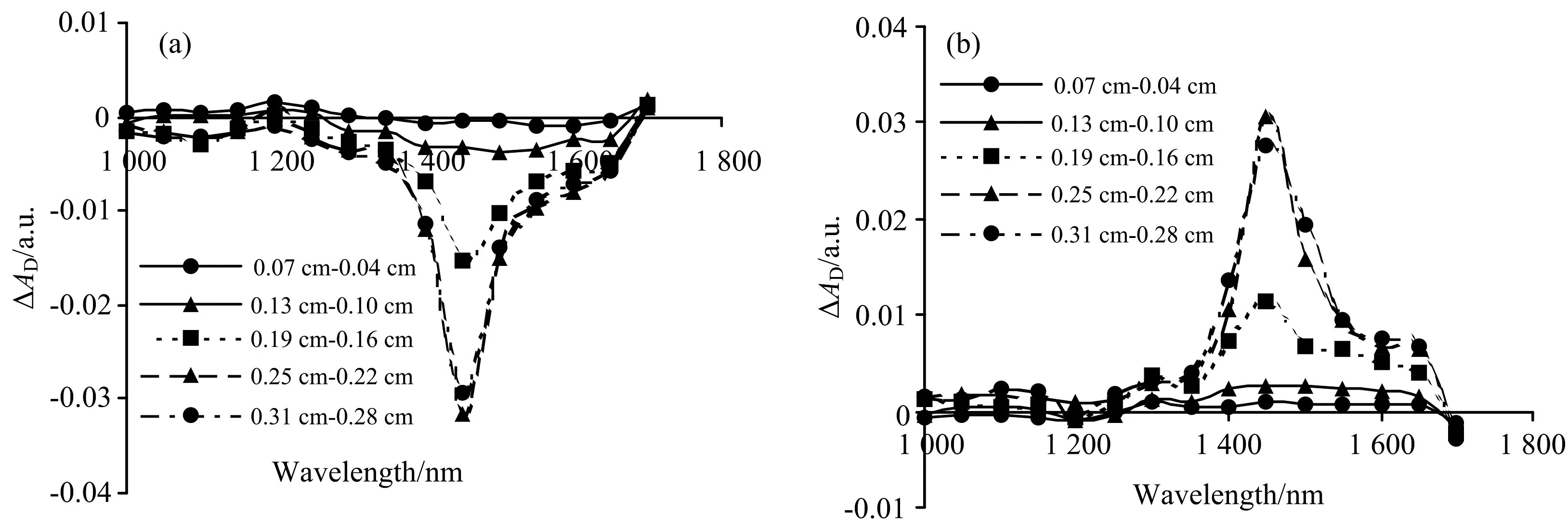

图4给出了不同厚度模式下的差分衰减度变化量(差分距离为0.03 cm), 差分光谱波形与衰减度波形类似, 在1 200 nm波长下对厚度变化也不敏感, 在1 450 nm附近出现峰值。 图5为不同波长下差分衰减度变化量随着差分选用的第一个源探距离ρA变化的分布, 可以看到各波长随着ρA均呈现先增加后减小的趋势。 因此, 从差分衰减度变化量的角度下可以优选出真皮层厚度变化影响小的源探距离位置,ρA选取范围可以集中在小于0.1 cm及大于0.4 cm。

图4 真皮层厚度变化引起的差分衰减度变化量(差分距离固定为0.03 cm)

图5 不同波长下差分衰减度的变化量随着差分选用的第一个源探距离ρA的变化(差分距离固定为0.03 cm)

2.2 无创血糖测量中的波长与差分距离选择

无创血糖测量常用波长为1 200、 1 300及1 600 nm附近的波长。 其中1 200和1 300 nm主要利用葡萄糖引起的折射率变化进行测量; 1 600 nm利用葡萄糖引起的吸收变化和折射率变化的综合效果进行测量[22-23]。

在测量距离的选择方面, 由图2、 图5得出, 在小于0.1 cm及大于0.4 cm的源探距离范围内真皮厚度变化对应的衰减度影响较小且差分消除效果较好。 但是由图3(e)可以看出, 小于0.02 cm及大于0.3 cm源探距离下来自真皮层的光子数比例较小, 不适宜作为血糖测量。 在0.03~0.1 cm源探距离范围, 1 200、 1 300和1 600 nm波长对应的平均穿透深度为0.058 3、 0.066 2和0.053 cm, 均在真皮层范围内。 因此, 我们可以在0.03~0.1 cm范围内选择测量差分距离。 由图4可以看出, 这三个波长中, 1 200 nm受真皮层厚度变化的影响最小, 1 300和1 600 nm受到了一定的影响。 对1 300 nm, 0.07~0.1 cm差分距离下进行测量, 真皮层厚度增加30 μm引起的ΔAD仅为2.097×10-4a.u., 满足测量要求[24]; 而1 600 nm, 0.05~0.08 cm差分距离进行测量, 真皮层厚度增加30 μm引起的ΔAD仅为5.027×10-4a.u., 满足测量要求[24]。 若采用较大的差分距离, 真皮层厚度的影响将增加, 因此, 可依据仪器能达到的水平来优选测量距离。

3 结 论

针对三层皮肤组织仿真了真皮层厚度变化时在1 000~1 700 nm波段三层皮肤组织的漫反射光强、 光子穿透深度与平均光程。 给出的1 000~1 700 nm波段的光谱规律可指导测量波长和测量距离的选择, 这些结果对基于近红外光谱法的无创组织成分测量都具有参考价值。

在测量波长方面, 可以看出1 200 nm可较好作为消除真皮厚度变化影响的最优波长, 原因在于真皮层厚度的变化实际是改变了光学参数, 而其中1 200 nm波长下真皮层和皮下组织层的吸收系数及散射系数差异均很小。 因此, 对于1 200 nm的波长而言, 其行走的路径为真皮层或是皮下组织层, 并没有太大影响; 由于真皮层和皮下组织层的含水量存在较大差异, 因此在水的吸收峰1 450 nm附近的波长对真皮层厚度变化比较敏感。 在测量距离选择方面, 依据本工作的结果, 可以选择最适宜的穿透深度, 以及受真皮层厚度变化影响较小的区域。 对于血糖测量而言, 我们优选的距离为0.03~0.1 cm范围内的差分距离。

血流灌注对水的重分配体现在真皮层厚度变化, 而其本质是影响了光谱的穿透深度及光程的大小。 其中1 200 nm是一个可选择的波长, 它受真皮层厚度变化影响非常小, 而且可以采用它监测葡萄糖通过影响折射率而引起的散射变化; 而对于1 300和1 600 nm而言, 它们的葡萄糖信号的灵敏度比1 200 nm稍大, 但需要谨慎地选择测量距离以及距离之差, 以防引入较大的真皮层厚度变化的影响。