甘肃省暖季小时降水变化特征

2023-09-07黄武斌王研峰段伯隆郭润霞王一丞

黄武斌,王研峰,刘 娜,段伯隆,郭润霞,王一丞

(1.兰州中心气象台,甘肃 兰州 730020;2.甘肃省人工影响天气办公室,甘肃 兰州 730020)

近年来,气候变暖使得强降水事件趋于增多[1],因强降水引发的气象灾害造成的经济损失和社会影响越来越大,气象灾害的社会敏感性越来越高。降水受季风、地形等诸多条件影响,具有明显的区域性和时空分布[2],降水区域变化特征得到了国内外众多学者的关注,并开展了大量研究。

姚莉等[3]研究指出我国南部沿海地区夏季雨强频数最多,春季是安徽南部与江西地区,秋季是海南岛和云南南部。熊明明等[4]研究表明天津地区降水小时数及小时平均降水强度空间差异明显。杨萍等[5]研究指出北京地区降水季节和日分布不均。董旭光等[6]研究表明山东汛期小时降水存在区域空间差异及明显的日变化。方德贤等[7]研究表明重庆地区年降水量呈西低东高分布,存在一定季节差异,夏季西部降水增强明显。侯淑梅等[8]基于加密观测资料分析指出山东省鲁东南地区的极端短时强降水强度、日最大降水量及夏季降水量、年降水量均为全省最大。杨霞等[9]指出伊犁河谷四季均以短历时降水为主,春、夏和冬季累计降水量日变化呈单峰型,秋季呈双峰型。刘佩廷等[10]分析得出华中地区极端小时降水频次日变化特征较为明显,存在明显的区域差异。

甘肃省地形呈狭长状,地处黄土高原、青藏高原和内蒙古高原交汇地带,境内地貌复杂多样,气候类型从东南向西北包括了半湿润区、半干旱区和干旱区[11],生态系统脆弱。强降水引发的山洪、山体滑坡、泥石流等地质灾害,给人民生命财产安全带来巨大影响。甘肃省短时强降水空间分布不均匀,年变化和日变化明显[12-14],强降水分布与东亚夏季风和竖切变线关系密切[15-16]。

受观测资料限制,过去甘肃省强降水研究主要集中在气候或单一强降水个例的分析[17-21]。多是利用区域自动站资料,对甘肃省加密气象站小时降水量气候特征的研究较少。本文基于加密站小时降水资料对2013—2019 年甘肃省暖季小时降水(平均降水量、强降水极值及频率)时空分布特征进行分析,揭示精细降水结构及分布特征,为进一步改进数值模式中与降水相关的参数化方案、机理研究提供参考。

1 资料来源和方法介绍

1.1 资料介绍

采用甘肃省气象信息与技术装备保障中心提供和经过质量控制的2013—2019 年4—9 月1 678 个地面加密降水观测站点逐时降水数据(图1)。

图1 甘肃省气象站点分布(红色三角形为国家气象站,黑色点为加密气象站)

1.2 方法

降水资料统计方法和定义[7,22]为:(1)小时降水量>0.1 mm 为降水事件;(2)统计时段内平均降水量(简称PA),为总降水量/总时次,用于描述单位时间内降水的多少;(3)统计时段内降水频率(简称PF),为降水的时次×100%/总时次;(4)统计时段内降水强度(简称PI),为总降水量/总的降水时次,即降水强度=降水量/降水频次,用于描述实际有降水发生时降水的平均强度;(5)区域内最大小时降水量为小时降水极值;(6)区域内站点在统计时段内出现小时降水量≥20 mm 的小时强降水次数为小时强降水频次。

甘肃省地形呈狭长状,气候差异大,地貌形态复杂,不同地区降水区域差异明显,因此本文参考《甘肃气候》[23]中区域的划分,将甘肃省划分为5 个区域,为河西(酒泉市、嘉峪关市、张掖市、金昌市、武威市)、陇中(白银市、兰州市、临夏州、定西市)、陇南(陇南市和天水市)、陇东(平凉市和庆阳市)及甘南高原(甘南州)地区(图2)。

图2 甘肃省区域分布

2 结果与分析

2.1 降水分布特征

2.1.1 降水空间月分布特征

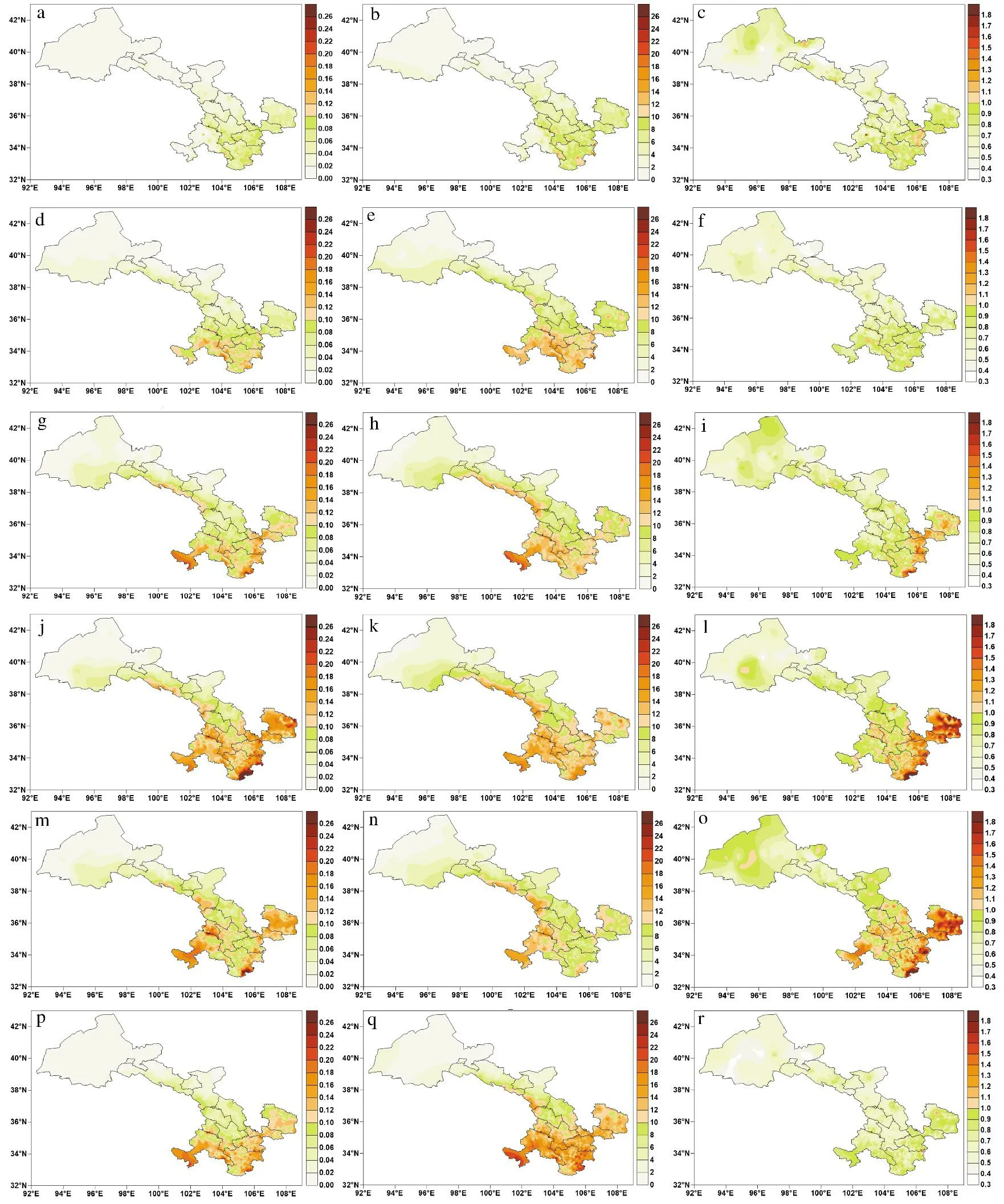

图3 为甘肃省2013—2019 年暖季逐月平均降水量、降水频率和降水强度空间分布。从平均降水量月空间分布(图3a、3d、3g、3j、3m、3p)可知,平均降水量5 月开始明显增大,7 月最大,大值区主要分布在陇中、陇南、陇东及甘南高原地区,陇南地区东南部的徽县>0.26 mm/h,为大值中心,8 月开始减少。

图3 甘肃省2013—2019 年4—9 月平均降水量PA(a、d、g、j、m、p,单位:mm/h)、降水频率PF(b、e、h、k、n、q,单位:%)和降水强度P(Ic、f、i、l、o、r,单位:mm/h)空间分布(a、b、c 为4 月,d、e、f 为5 月,g、h、i 为6 月,j、k、l 为7 月,m、n、o 为8 月,p、q、r 为9 月)

从降水频率月空间分布(图3b、3e、3h、3k、3n、3q)可以看出,降水频率分布特征与平均降水量相似。5 月陇南、陇中和甘南南部地区降水频率增加。6—7 月河西地区的祁连山区域、甘南高原、陇中地区、陇南地区东南部较高,陇南地区东南部的徽县最高,为22%。8 月陇中地区和陇南地区的降水频率减小。9 月降水频率最高,祁连山地区及河东地区,甘南高原的玛曲和陇南地区东南部最高,>24%。

从降水强度月空间分布(图3c、3f、3i、3l、3o、3r)可知,6 月陇南地区东南部降水强度>1.3 mm/h。7—8 月陇南地区东南部和陇东地区降水强度明显增大,降水强度>1.6 mm/h。

甘肃省逐月降水强度与平均降水量和降水频率空间分布特征存在较大差异,究其原因,4—5 月影响甘肃省的东亚大槽东移减弱,西风带槽脊尺度和强度减小,副热带高压北移[23],降水量增加。6—8 月副热带高压西北侧形成暖湿气流输送带,导致甘肃省大范围降水。同时西风带低槽或低涡移动,在系统性上升运动和不稳定能量释放共同作用下,甘肃省东部地区降水强度明显高于其他地区。9 月东亚大槽增强西移,副热带高压减弱南撤,甘肃省南部地区进入秋雨期,降水频率高,但强度不大。

2.1.2 降水月变化特征

分析甘肃全省以及河西、陇中、陇南、陇东和甘南高原5 个区域的暖季逐月降水变化特征,结果显示,平均降水量全省及各区域均呈单峰型分布,7 月最大,4 月最小。降水频率河西地区呈单峰型分布,峰值出现在7 月,其余地区均呈双峰型分布,峰值出现在7 和9 月。8 月为降水频率低值期,其原因为8月副热带高压北抬至河东地区,易出现连晴高温天气。降水强度呈单峰型分布,峰值主要出现在7—8月,与7—8 月对流性降水有关,其中全省、陇南及陇东地区峰值出现在7 月,河西、陇中和甘南地区峰值出现在8 月。

2.1.3 降水日变化特征

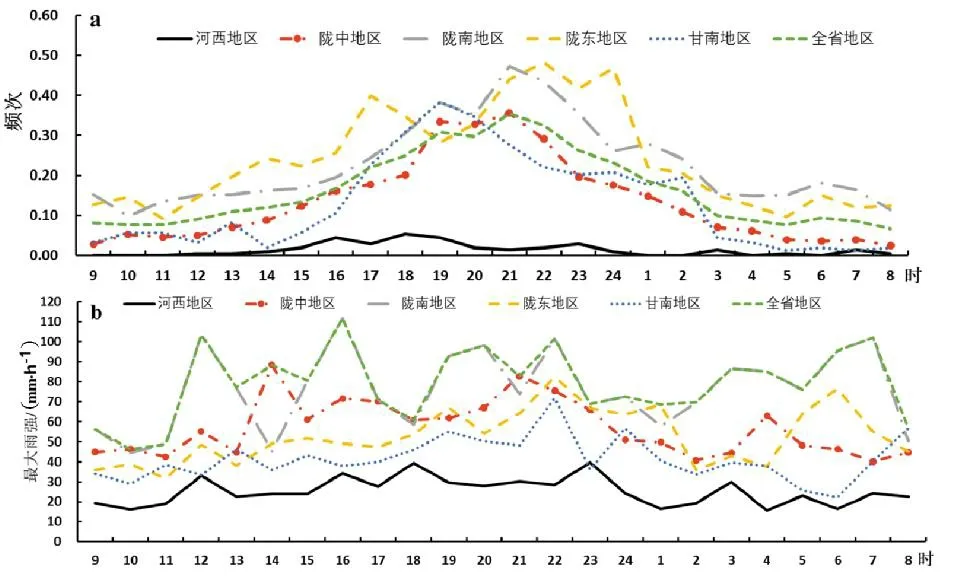

由甘肃全省以及河西、陇中、陇南、陇东和甘南高原5 个区域暖季降水日变化特征(图4)可知,河西地区平均降水量、降水频率、降水强度日变化特征不明显且最小。平均降水量陇东地区日变化呈双峰型分布,峰值主要集中在17 和24 时;全省及其余地区呈单峰型分布,峰值均出现在20—22 时,甘南地区在18 时—次日01 时平均降水量明显高于其余地区。降水频率全省及各地区呈单峰型分布,峰值主要集中出现在21—22 时,其中甘南地区、陇南地区的降水频率较其他地方略高,主要原因是6—8 月甘南高原、陇南地区的对流活动较其他地区更为频繁[24]。降水强度陇东地区呈双峰型分布,峰值主要集中出现在17 和24 时左右,原因是该地区不仅受午后热对流影响,还受其他天气系统触发和维持的对流活动影响。全省及其余地区降水强度呈单峰型分布,峰值主要集中出现在20—22 时,表明这些区域主要受天气系统对流活动影响。需要指出的是,陇中地区、甘南地区、陇南地区的夜雨特征明显。

图4 甘肃省2013—2019 年各区域平均降水量PA(a)、降水频率PF(b)和降水强度PI(c)的日变化

2.2 小时强降水分布特征

甘肃省地形复杂,生态系统相对脆弱,小时强降水造成灾害更严重,上述分析是针对甘肃省降水的气候变化特征,但小时强降水(≥20 mm/h)才是造成灾害的重要原因,尤其夏季的强降水容易造成洪涝、泥石流、山体滑坡等灾害,因此,需要进一步对小时强降水的变化特征进行分析。

2.2.1 小时强降水空间分布特征

从小时强降水极值及频率的空间分布可知,降水频次呈现一高一低(河东高河西低)的分布,主要存在2 个高频率中心,分别为陇南地区的东南部(武都、康县、成县、徽县和两当地区)和陇东北部(镇原、西峰、庆城及合水地区),最大值在陇南地区东南部,为29 次。小时降水极值分布特征与降水频次相似,陇中以南地区为高值区,陇中以西地区为低值区,≥40 mm/h 的降水极值均出现在强降水频次高值区。

对逐月小时强降水极值及降水频率进行分析可知,小时强降水极值7—8 月最强,主要出现在陇南地区东南部、陇东地区北部及陇中地区太子山,其次是6 月,主要出现在陇南地区东部及陇东地区和甘南高原地区。4—5 月、9 月仅在陇南地区零星区域出现20 mm/h 强降水。小时强降水频次分布与小时强降水极值类似,7—8 月出现最大值,主要在陇南地区东南部、陇东地区北部及陇中地区太子山,6 月陇南、陇东地区逐渐增多,4—5 月、9 月仅在陇南地区零星区域发生。

2.2.2 小时强降水贡献率

小时强降水量和降水频次对总降水量和降水频次贡献率的地区差别显著,在空间分布上基本相似(图5)。降水量贡献率(图5a)最高为20%,降水频次贡献率(图5b)最高为0.8%,说明小时强降水出现频率虽不高,但降水强度大,对降水贡献率高。小时强降水贡献率最高为陇南地区东南部(武都、康县、成县、徽县和两当),>18%。陇东、陇中、甘南高原地区贡献率在4%~6%,河西地区降水贡献率<2%,说明河谷地区、喇叭口地形容易出现小时强降水。

图5 甘肃省2013—2019 年小时强降水降水量对总降水量的贡献率(a,单位:%)和小时强降水频次对总降水频次贡献率(b,单位:%)

2.2.3 小时强降水月变化特征

由甘肃全省以及河西、陇中、陇南、陇东和甘南高原5 个区域的暖季逐月小时强降水变化特征可知,陇东地区强降水频次明显高于其余地区,陇南地区次之,河西地区最少。强降水频次呈单峰型分布,峰值主要出现在7—8 月,陇南地区出现在7 月(1.76),陇中、陇东及甘南和河西地区均出现在8月,分别为1.52、2.40、1.19、0.18。小时降水极值陇南地区最大,陇中地区与陇东地区次之,河西地区最小。小时降水极值呈单峰型分布,峰值在陇南和陇东地区出现在7 月,其余地区出现在8 月,说明7—8月出现极端强降水概率最大。

2.2.4 小时强降水日变化特征

由甘肃全省以及河西、陇中、陇南、陇东和甘南高原5 个区域的暖季小时强降水日变化特征(图6)可知,全省及各地区小时强降水频次日变化呈双峰或多峰分布(图6a),全省峰值出现在21 时(0.35次),河西地区最低,峰值在18 时(0.05 次),其余地区主要集中在16 时—次日02 时,其中陇中和陇南地区峰值分别为0.36、0.47 次,出现在21 时,陇东地区在22 时(0.48 次),甘南地区在19 时(0.38 次)。由小时降水极值(图6b)可知,降水极值呈多峰分布,午后时段出现强降水的频率较少,但小时最大雨强较强,其原因为受局地对流影响,降水雨强较强。

图6 甘肃省2013—2019 年不同区域多年平均小时强降水频次(a)及小时降水极值(b)日变化

3 结论

利用2013—2019 年甘肃省4—9 月逐时降水资料分析了甘肃不同区域平均降水量、频率和强度,强降水极值及频率的时空变化特征,主要结论如下:

(1)陇东地区平均降水量日变化呈双峰型分布,全省及其余地区呈单峰型分布,其中甘南地区在18时—次日01 时平均降水量明显高于其余地区。降水频率全省及各地区均呈单峰型分布,降水强度陇东地区呈多峰型分布,全省及其余地区呈单峰型分布。

(2)小时强降水频次呈现一高一低(河东高河西低)的分布,存在2 个高频率中心,分别为陇南地区东南部和陇东地区北部。小时降水极值呈现一高一低的分布,陇中及以南地区为高值区,陇中以西地区为低值区,≥40 mm/h 的降水极值均出现在强降水频次高值区。小时强降水频次和强度主要出现在7—8 月,尤其是陇南地区东南部、陇东北部及太子山地区。小时强降水频次和雨强在17—24 时最强,峰值为21 时,其空间分布具有较大差异。

(3)平均降水量主要集中在6—9 月,呈单峰型分布,7 月达到峰值。降水频率呈递增趋势,在8 月为低值期,这与8 月副热带高压北抬至甘肃河东地区,易出现连晴高温天气有关。降水强度呈单峰型分布,峰值主要出现在7—8 月,与对流性降水有关。