2022 年初冬伊犁河谷一次极端暴雪过程诊断分析

2023-09-07祝小梅范宏云乔丽盼别肯

祝小梅,范宏云,乔丽盼·别肯

(1.中国气象局交通重点开放实验室,江苏 南京 210041;2.伊犁州气象局,新疆 伊犁 835000;3.新疆人工影响天气办公室,新疆 乌鲁木齐 830002)

暴雪是北疆冬季常见的灾害性天气之一,由降雪引发的雪灾对交通、电力、通信和农牧业造成严重的影响。研究表明,在增湿变暖的气候背景下,新疆各季降水量均有所增加,新疆北部冬季降雪量增幅最大,暴雪日数呈显著增加趋势,暴雪中心主要位于伊犁河谷和塔城地区北部[1-4],因此新疆的暴雪天气受到广泛关注。近些年,新疆的学者对暴雪的流型配置、影响系统、热力和动力结构、水汽输送及中尺度特征等进行了研究。杨霞等[3]通过对1961—2018 年新疆北部冬季暴雪研究指出,暴雪的主要环流形势是锋区波动型。新疆的暴雪通常由冷锋引起,其中冷锋前部的暖区更易形成暴雪,而低空急流、辐合线和切变线则是导致新疆北部暴雪的关键因素[5-6]。北疆暴雪区上空存在300 hPa 极锋急流、500 hPa 强西风锋区和700 hPa 低空西风急流配置,暴雪区处于极锋急流入口区右侧辐散区和低空急流出口区右侧辐合区的高低空配置[5,7-8]。北疆暴雪的形成与水汽输送息息相关,张俊兰等[9]指出,北疆暴雪的水汽源地主要分布在地中海附近、红海或波斯湾两个海域附近;中低纬度的水汽主要通过地中海—里海—咸海经中亚地区以接力方式输送至暴雪区[10-11]。暴雪的形成受到多种因素的影响,其中最重要的是动力条件,中低层的辐合作用和高层的辐散作用都有助于暴雪区的上升运动[12-14];暴雪区上空θse锋区陡峭和条件的不稳定也是导致暴雪的主要原因[15]。针对新疆暴雪的中尺度系统也有一些研究成果[7,16-17]。这些研究揭示了新疆暴雪的成因,为暴雪预报提供了很好的借鉴。在过去50 年[18],北疆地区的降雪量呈现显著的地域性变化,伊犁河谷是北疆暴雪主要发生区,其暴雪发生频次仅次于天山山区。然而,目前关于伊犁河谷暴雪的研究有限,尤其是初冬出现的暴雪。

2022 年11 月22—24 日伊犁河谷的极端暴雪天气过程是以500 hPa 强锋区、700 和850 hPa 偏西低空急流为环流背景的锋区降雪。本文对此次极端暴雪天气过程进行天气动力诊断分析,研究伊犁河谷暴雪发生时天气形势和物理场特征,为今后极端暴雪预报提供重要参考。

1 研究区概况及资料

研究区位于北疆西部的伊犁河谷,北、东、南三面环山,形成向西开口的喇叭口地形。选用的资料包括:2022 年11 月22—24 日伊宁探空、伊犁河谷10个国家站逐时降水观测资料;NCEP/NCAR(水平网格为1°×1°,时间分辨率为6 h)用于对温度平流、垂直速度、散度、湿位涡等物理量分析。运用天气学诊断方法深入探究暴雪的形成机制,包括水汽、动力、对称不稳定等因素。根据新疆的标准,24 h 过程降雪量在6.1~12.0 mm 为大雪,12.1~24.0 mm 为暴雪,≥24.1 mm 为大暴雪。

2 雨雪实况及极端性

2.1 雨雪概况及极端性

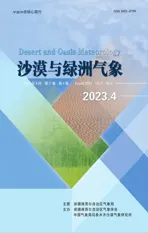

2022 年11 月22 日03:00—24 日20:00(北京时,下同),伊犁河谷出现大范围雨转雪过程。降水自22 日03:00 从西部开始,24 日降水量>25 mm,最大过程降水量出现在霍城站,为50.2 mm(图1a)。23日有9 个站的日降水量位于建站以来历史同期第一,8 个站达到新疆暴雪标准,暴雪主要分布在河谷西部和东部,伊宁市达到大暴雪(23 日00:00 之后转雪,至24 日00:00 累计降雪量为26.1 mm)。

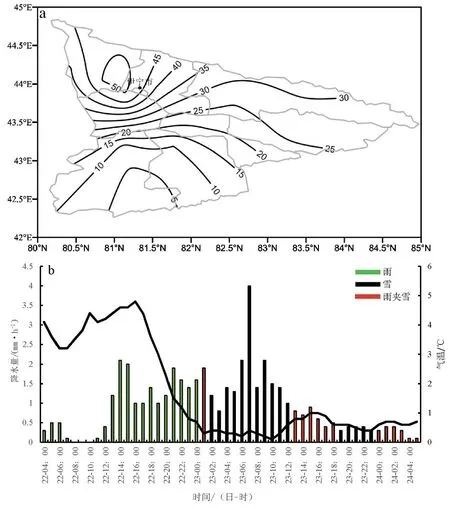

图1 11 月22 日03:00—24 日20:00 伊犁河谷累计降水量(a,单位:mm)和伊宁市站点小时降水量(b,柱状)和地面气温(b,折状线)及降水相态演变分布

降水分为2 个阶段,第一阶段为22 日03:00—20:00,海拔低于1 000 m 的平原地区为降雨,其他地区为降雪或雨夹雪;第二阶段为22 日21:00—24日20:00,平原地区自西向东随着海拔的升高,先后出现雨转雪,这一阶段也是强降雪和最大积雪深度的主要时期。

2.2 降水相态

22 日21:00 巩留县转为降雪,之后随着海拔的升高自西向东先后转雪,大部地区的降雪主要出现在22 日夜间—24 日白天。河谷东部和南部山区的降水相态较为简单,为雪或雨转雪;河谷西部平原地区则经历了雨—雨夹雪—雪—雨夹雪的转换。

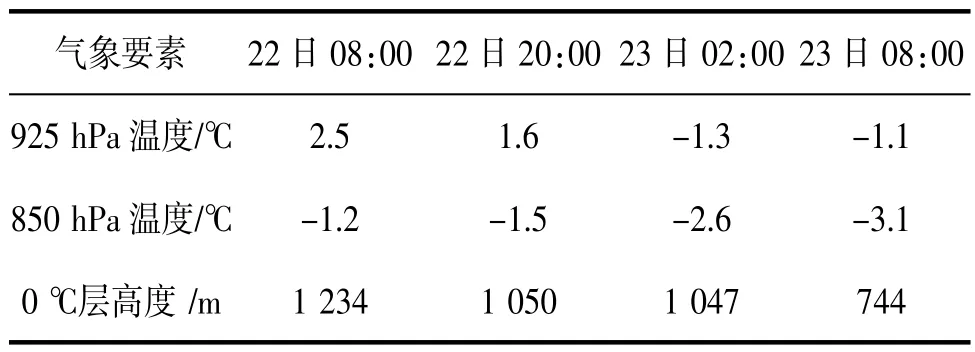

以河谷西部的伊宁站为例(图1b),22 日03:00—23 日00:00 伊宁站的降水相态以雨为主,在23 日00:00—01:00 转为短暂的雨夹雪后,快速转雪,23日01:00—12:00 以降雪为主,23 日12:00—24日12:00 又出现雪或雨夹雪的相态。根据图1b、表1,降雨开始时,0 ℃层的高度在1 100 m 左右,850 hPa 的温度保持在-2.0 ℃以上,而925 hPa 的温度>1 ℃,此外地面气温>1 ℃。第二阶段,850 hPa 温度和地面气温持续下降,23 日02:00,850 hPa 温度下降至-2.6 ℃,地面气温下降至0.4 ℃;08:00 温度下降至-3.1 ℃,925 hPa 的温度在-1 ℃以下,地面气温基本维持在0.5 ℃以下,0 ℃层高度下降至744 m。此时伊宁站已出现降雪天气,23 日08:00 新增积雪7 cm。国内已有研究表明,0 ℃层高度的变化可导致降水性质转变,一般在雨转为雨夹雪或雪之前会有明显降低[18],与本次过程相符。祝小梅等[19]研究表明,当850 hPa 温度< -2.5 ℃、925 hPa 气温< -1.0℃,伊宁市会出现降雪,而这次降雪时伊宁站的温度条件与该指标相吻合。从地面气温与降水相态的关系可以得出,当地面气温>1.0 ℃时降水相态以雨为主;<0.5 ℃时,以雪为主;地面气温为0.5~1.0 ℃时,降水相态为雨夹雪。

表1 2022 年11 月22 日08∶00—23 日08∶00伊宁站地面和高空要素

3 环流形势

11 月21 日08:00(图2a),500 hPa 中高纬度里海以北为高压脊,地中海为长波槽,西西伯利亚地区为深厚的低涡,且低涡稳定少动,咸海至北疆为强的西风锋区。北风带在乌拉尔山地区建立,引导新地岛冷空气南下。21 日20:00(图2b),地中海长波槽向南加深,槽前暖平流使里海脊向北发展,地中海处的暖湿气流沿着里海脊后的西南气流向北输送并东移,与稳定维持的西西伯利亚低涡引导南下的冷空气在里咸海以北交汇,使得咸海至北疆的西风锋区继续加强,冷暖空气温差达8 ℃以上,之后西风锋区不断分裂短波东移。降水期间,700 hPa 中亚至北疆的偏西急流(≥12 m/s)不断加强,21 日20:00,中心向东移动,并迅速增加至26 m/s,为暴雪形成提供了持久而丰富的水汽条件。在雨雪过程期间,850 hPa 从中亚至伊犁河谷也一直保持着西风急流(≥12 m/s),21 日20:00,西风急流中心值东移并增加到22 m/s,使得伊犁河谷成为偏东风和偏西风的交汇点,有助于水汽聚焦,最终形成强降雪。

图2 11 月21 日位势高度(实线,单位:dagpm)和温度场(虚线,单位:℃)分布(a 为08:00,b 为20:00)

里海脊发展,地中海处暖湿气流沿槽前西南气流向北输送,并与西西伯利亚低涡引导南下的冷空气交汇,在西西伯利亚低涡底部中亚地区形成强西风锋区,并分裂短波东移,是此次暴雪天气的大尺度环流背景。低空偏西急流为暴雪区提供了持续充足的水汽条件。此次天气具有典型北疆暴雪的高低空急流配置[5],300 hPa 极锋急流(中心值>40 m/s),500 hPa 强西风锋区,700 hPa 低空西风急流(≥12 m/s),暴雪区位于300 hPa 极锋急流入口右侧辐散区和低空急流出口区前部的辐合区内。

4 水汽和动力特征

4.1 水汽特征

北疆暴雪的水汽来源主要是地中海、红海或波斯湾[9],这些地区的水汽可以从西方、西南和西北3个方向输送到暴雪区,水汽的供应对暴雪的形成和发展起着至关重要的作用。此次暴雪过程的水汽主要来自地中海,水汽从地中海沿槽前西南急流输送至黑海以北,然后沿偏西急流经里海北部、咸海加强后,最后经巴尔喀什湖南部进入伊犁河谷。

21 日08:00 偏西急流在咸海至巴尔喀什湖之间建立,且急流中心偏向于咸海,自西向东的水汽通量高值带与偏西急流中心相吻合,水汽通量为6~9 g·cm-1·hPa-1·s-1,此时伊犁河谷暴雪区上空水汽通量在2 g·cm-1·hPa-1·s-1左右,不存在明显水汽辐合。随着偏西急流向东推进加强,水汽向东输送,水汽通量高值带东移。22 日02:00(图3a),水汽通量达显著增加,并移至巴尔喀什湖以南,中心值达10 g·cm-1·hPa-1·s-1,此时暴雪区上空水汽通量略有增加,达3~4 g·cm-1·hPa-1·s-1,并形成水汽辐合中心,中心最大水汽通量散度为-1.5×10-5~-2×10-5g·cm-2·hPa-1·s-1,03:00 以后伊犁河谷西部出现降水。20:00(图3b),水汽通量增加至5~6 g·cm-1·hPa-1·s-1,暴雪区上空维持水汽辐合,且辐合中心东移至河谷东部,水汽通量散度中心值增加至-2×10-7~-2.5×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1,20:00 以后是降水最强时段。24 日08:00暴雪区上空水汽通量减小,水汽通量散度转为正值,降雪逐渐减弱并停止。

图3 11 月22 日02:00(a)和20:00(b)700 hPa 水汽通量(矢量,单位:g·cm-1·hPa-1·s-1)和水汽通量散度(阴影区,单位:10-5g·cm-2·hPa-1·s-1)水平分布

从大暴雪区(伊宁站)地面~300 hPa 水汽通量和水汽通量散度的时间—高度剖面可知,水汽辐合主要集中在700 hPa 以下。值的关注的是,中层出现强水汽辐合中心时并不是降水最强时段,而是在低层出现水汽的辐合中心时,强降雪才出现。

综上所述,中亚至伊犁河谷的偏西急流不仅将大量的水汽输送至暴雪区,还在暴雪区的上方形成强的水汽辐合中心,为本次暴雪天气提供了有利的水汽条件。随着水汽输送的增加,水汽辐合随之加强,但强降雪出现在中层强水汽辐合中心之后、低层出现水汽强辐合时,这是否可以成为预报强降雪时段指标,还需要一定的个例检验。

4.2 动力特征

从沿暴雪中心伊宁站的散度场垂直剖面(图4)可看出,22 日08:00 低层辐合加强且向上抬升至200 hPa,在200~100 hPa 出现中心强度为3×10-5s-1的强辐散中心,低层辐合、高层辐散使得整层大气的垂直上升运动加强,暴雪区上空上升运动明显加强,最高发展到350 hPa,中心值达到-4.0 hPa·s-1,位于600~500 hPa,此时伊犁河谷开始出现降水,伊宁市以降雨为主。强降水时段(22 日14:00—23 日14:00),暴雪区上空并不是单纯的低层辐合、高层辐散结构,而是出现了双辐合—辐散结构,表现在500或700 hPa 以下为辐合区,以上到300 hPa 附近为辐散区,300~200 hPa 又为辐合区,200 hPa 以上为辐散区。而且随着低层的辐合区向上抬升,中高层的辐散区也向高层抬升并加强,从垂直运动场上可以看出,此阶段暴雪区上空整层都维持上升运动,500 hPa 以下上升运动也增至-1.0 Pa·s-1。上升运动的长时间维持及加强有利于降水的维持和加强。23日04:00—09:00 累计降雪量达12.3 mm(暴雪),小时降雪≥1.0 mm,06:00—07:00 小时降雪量达4.0 mm。24 日14:00 之后双辐合—辐散结构减弱,高层的辐散中心消失,从垂直运动场上可以看出,此时暴雪区上空中低层为下沉运动,降雪趋于停止。双辐合—辐散的散度场结构,以及低层的辐合区抬升,中高层的辐散区的加强,有利于暴雪上空上升运动的维持和加强,并出现大降水。因此双辐合—辐散结构的散度场特征可以作为预报降雪加强的指标。

图4 11 月21—24 日暴雪中心(伊宁站)散度场(单位:10-5 s-1)和垂直速度场(单位:hPa·s-1)剖面(阴影为散度场,等值线为垂直速度)

4.3 对称不稳定条件

湿位涡ξMPV可以反映大气的稳定性[20],在暴雨诊断中对强降水的落区具有较好的指示意义[21-22],近年来在暴雪也应用较广[23-26]。湿位涡由涡度矢垂直分量(ξMPV1)和涡度矢水平分量(ξMPV2)组成,前者是正压项,主要表征大尺度水平方向的惯性稳定性和对流稳定性;后者是温斜压项,主要包含温斜压性和水平风垂直切变的贡献。当ξMPV1>0 时,大气处于对流(或惯性)稳定状态,反之不稳定;当ξMPV2<0 时,大气处于对称不稳定状态,反之稳定;当ξMPV1>0 且ξMPV2<0 时,表示大尺度上大气处于层结对流稳定状态,但在中尺度上发展出斜升气流,存在对称不稳定能量,有利于气旋性涡度发展和暴雪的发生。

21 日20:00 伊犁河谷整个区域ξMPV1>0,但在暴雪区没有出现ξMPV1>0 且ξMPV2<0 的配置,说明此时大气处于对流稳定状态。22 日20:00,伊犁河谷整个区域仍维持ξMPV1>0 的状态,说明在大尺度上是对流稳定状态,但在暴雪区出现了ξMPV1>0 且ξMPV2<0 的配置,此时相应区域降水加强,23 日01:00 小时平均降水在1.7 mm 左右。23 日02:00(图5),ξMPV1>0 且ξMPV2<0 的配置仍维持,暴雪区的ξMPV1由4.2 PVU(1 PVU=10-6m2K kg-1s-1)减小到2.4 PVU,但ξMPV2中心绝对值由0.25 PVU 迅速增至1.8 PVU。08:00 降雪明显增强,从自动站观测到最大小时降雪达到4 mm,这与李如琦等[26]研究是一致的。

图5 11 月23 日02:00 700 hPa 湿位涡(单位:PVU,1 PVU=10-6 m·2K·kg-·1s-1)(阴影为湿正压项(ξMPV1),等值线为湿斜压项(ξMPV2),灰色阴影表示地形)

5 结论

(1)本次极端暴雪天气过程是发生在西西伯利亚低涡底部强锋区中的锋区降雪,具有典型北疆暴雪的高低空急流配置,暴雪区位于300 hPa 极锋急流入口右侧辐散区和低空偏西急流前部的辐合区内。

(2)当地面气温>1.0 ℃时,降水相态以雨为主;<0.5 ℃时,以雪为主;地面气温为0.5~1.0 ℃时,降水相态为雨夹雪。

(3)中亚至伊犁河谷的偏西低空急流不仅将大量的水汽输送至暴雪区,并在暴雪区的上方形成强的水汽辐合中心,为本次暴雪天气提供了有利的水汽条件。随着水汽输送的增加,水汽辐合随之加强,强降雪出现在中层强水汽辐合中心之后、低层出现水汽强辐合时,这是否可以成为预报强降雪时段指标,还需要一定的个例检验。

(4)双辐合—辐散的散度场结构,以及低层的辐合区抬升,中高层的辐散区的加强,有利于暴雪上空上升运动的维持和加强,并出现大降水。因此双辐合—辐散结构的散度场特征可以作为预报降雪加强的指标。

(5)暴雪过程发生时大气处于对流稳定状态,但存在对称不稳定能量的释放。暴雪区主要发生在ξMPV1>0、ξMPV2<0 且绝对值迅速增加区域。暴雪区域随着冷空气自西向东的楔入和ξMPV1>0 且ξMPV2<0 配置区的东移而东移。