广义配价模式下的现代汉语教学

2023-09-06张云峰

张云峰

(阜阳师范大学文学院,安徽 阜阳 236000)

引言

伴随大数据、人工智能等信息技术的迅速发展和广泛应用,数字化、网络化、个性化的学习空间建构具有极大的便捷性,“人人皆学、处处能学、时时可学”已成为现实,人们获取知识的途径发生了翻天覆地的变化。如何适应新文科建设、顺应时代发展,高校教学面临着前所未有的挑战,深度实施教学改革势在必行。“现代汉语”是高师院校中国语言文学专业的基础课程,近些年来,其教学改革从未停止,并取得了诸多令人欣喜的成果,积累了许多宝贵的经验,但存在的问题亦有不少,主要有以下两点:一是形式有余而内容不足,即重视教学方法、轻视教学内容;二是多着眼于外延式扩大,忽视内涵式发展,即课堂内容多倾向于量的增多、面的扩大,而忽视学科内在规律性的探索,缺乏理论深度,不利于学生高阶能力的培养。新文科背景下如何重构、创新“现代汉语”课程教学内容体系,促进知识间的有效融通,是实现其内涵式发展的必由之路,而教学内容的创新有赖于科学的理论和方法,因此教学中借鉴一定的学科前沿理论势必事半功倍[1]。基于汉语的语义型语言类型[2],本文拟以广义配价模式语义学前沿理论为指导,积极探索并践行“现代汉语”课程的内涵式发展,推动高等教育的“四新”建设。

一、广义配价模式

(一)配价理论

“价”借自化学,原指一个原子能同其他原子结合的能力,结合的数目就是它的原子价数。后由法国语言学家特斯尼耶尔(Lucien Tesniere)引入现代语言学领域,表示动词对一定数量的名词性或谓词性成分所具有的支配能力,被支配的成分称作动词的“配价成分”,简称“价”,能支配几个成分,就称该动词为几价动词。配价语法就是基于词语的配价能力而形成的语法理论。最早把配价理论引入我国的是朱德熙先生,其在《“的”字结构和判断句》(1978)一文中首次运用“向”(即配价概念)对“的”字结构的歧义现象作了解释,之后学者纷纷响应,取得了令人瞩目的成就(参见周国光1994、陆俭明1995、韩万衡1997、袁毓林1998、吴为章2006)①。与以往对国外语言学理论的引介类似,配价理论也经历了一个本土化的过程。由于汉语具有语义型语言的特性, 因此以单纯探索形式上的成分组配规律为宗旨的原样态配价理论就必须进行改造。学界的做法是将格语法理论同配价理论在共时平面上横向嫁接,以格语法理论对语义范畴的细致划分来弥补配价理论在语义层面上的苍白,所以现行配价理论在来源上其实应被称作“格价理论”[3]161。事实上,“无论配价语法还是格语法,其关注重点都是句中的动词和相关的名词性成分的关系,在这一点上,两者是一致的。但就研究思路来看,两者又是不同的。配价语法以动词为中心,从动词的角度来研究如何对名词的成分进行选择。而格语法则恰恰相反,它从名词性成分出发,让名词提供一定的格框架,从而选择和限制动词。实际上它们是从不同的角度来研究同一个问题。从分析的角度看,它们各有特点,但并不抵触,它们之间存在相通之处。”[4]广义配价模式就是这种“格价理论”的具体体现。

(二)广义配价

广义配价模式是Valency-based Chinese Semantic Dictionary (简记为VCSD)关于语义知识表达的一个框架,由于该框架采用了融合格语法语义角色系统的配价理论模式,故称之为“广义配价模式”[5]38。该模式具体包括以下四方面内容。

1.语义分类体系。基于操作的实用性,广义配价模式强调语义分类与句法分类保持较高的对应性,同时尽量把语义层级的深度和宽度置于一个比较简单的水平。比如,跟名、形、动三大语法类相呼应,语义分类体系最上级也分为“事物”“性状”“运动”三个类别,然后在三大类别之下分出若干次类,次类之下再细化为各个小类。如运动类动词又可以分为静态关系动词、心理活动动词、行为动作动词三个次类,行为动作动词之下则又有自变、促变、自为、对待、遭受、 创造、消除、自移、搬移、给予、获取、相互等多种小类[6]。

2.动词、形容词、名词的配价数。配价数指的是词语在上下文中所能搭配的名词数目,取值范围为0~3之间。以动词为例,如“咳嗽”仅能跟一个名词发生关联,那么该词的配价数就为1,依此类推,“吃”的配价数为2,“给”的配价数为3,“例如”的配价数为0。

3.实词对其论元成分的语义选择限制。这里的实词主要涉及名词、动词和形容词。以动词为例,其可能搭配的语义角色(论元)分为核心论元和外围论元,前者主要包括“主体”(动作行为的发出者或性状的承当者,即一般所谓的“施事”“当事”等语义格)、“客体”(动作行为所涉及的直接对象或性状的关涉对象,即一般所谓的“受事”“对象”“目的”“结果”等语义格)、“与事”(动作的受益者或受损者)、“工具”“处所”等,后者主要包括“时间”“空间”。

4.动词配价成分的变化情况。该部分主要描述动词跟补语成分(通常是形容词或动词)的搭配能力。如“跑”是一价动词,可以有一个“人”或“动物”类主体配价。如果考虑其主体变化,不难发现,经历了“跑”这一过程,主体很可能会发生位移、性状等变化,而这些刚好与汉语“跑远了”“跑累了”等述补结构相互对应。

综合上述内容,汉语实词语义信息[5]40一般可以描述为表1情状。

表1 广义模式下的实词语义信息

表2 汉语“NP1+P+NP2+V2”句型

(注释: 表1中“*”表示通配符;“-”表示逻辑“非”;“1”表示逻辑“或”。为简化起见,省略了“处所”“工具”等角色类型。“原形”跟“汉字”不同,是指某个特定的词本身。“汉字”指包含某个字的所有词。)

三、广义配价模式与现代汉语教学

广义配价模式创建之初衷主要是用于词典编撰及自然语言的计算机处理,较为注重语言的静态分析,尽管带有若干局限,但稳定性较强,反倒更易于初学者学习和掌握。再者,动名组配关系既然是配价理论的首要特征,那也就说明了配价理论具有先天成熟的体系性,与“新文科”建设所要求的综合性、系统性、融通性等要素互为吻合,对其加以合理运用自然意义重大。以下我们将以动词为例具体阐释该模式下的现代汉语语法、语义等方面的教学。

(一)动词中心与汉语句法成分教学

传统句子观认为一个典型的句子就是一个二部分句,即主谓相对, 谓语部分含有动词及动词宾语这一结构组,主语和宾语不在同一级层面上,而配价理论一反传统,认为句型范畴的原型并非二部格局,而应是“原子句”。具体说,就是以动词为句子的唯一核心,主、宾为代表的名词性成分则属于从属成分,是围绕动词按照自身的语义属性从时间、地点、对象、原因、工具、手段等方面对其加以说明, 因此,从配价观来看, 主语、宾语的层次地位并无不同, 都是用来解构、说明动词的价语, 所异者只是语义角色的类别[3]160。

据此,我们可以以二价动词“看”为例,展开汉语基本句法成分教学。事实上,学生一看到“看”,自然会引出与此最为相关的两个对象,即“谁看”“看什么”,然后根据自己的主观意图对这一中心事件进一步选择细化,可能会涉及“何时看”“何地看”“怎样看”等,也可能跳出这一中心事件,而关注该事件所造成的影响及变化等等,由此形成一个相对比较典型完善的句法成分框架,具体如图1所示。

图1 汉语句法成分及其分布基本状况

(1)弟弟主语看书宾语。

(2)弟弟【在家里】状语看书。

(3)弟弟【昨天下午】状语1【在家里】状语2看书。

(4)弟弟【昨天下午】状语1【在家里】状语2【安安静静】状语3地看书。

(5)弟弟【昨天下午】状语1【在家里】状语1【安安静静】状语1地看<完>补语了(一本)定语书。

(6)弟弟看书看<累>补语了。

(7)弟弟把书看<脏>补语了。

通过以上层层拓展,“看”的配价成分(如主体、客体、空间、时间、方式、状态等)及其所对应的句法成分(主语、宾语、状语、补语)纷纷呈现,让人一目了然,特别有利于学生对汉语基本句法成分及其句法分布的学习和把握。

(二)配价成分变化与汉语语义指向教学

与配价模式有所区别,广义配价模式对配价成分的变化予以充分的考虑,包括语义层面主体、客体变化及具体词层面概括程度不同的变化,这对汉语句法成分尤其是补语成分的语义指向教学具有重要的实用价值。如上述例(5)中的补语“完”是根据“看”这一具体动作行为的概括程度而言,例(6)、例(7)中的补语“累”“脏”则是从语义层面分别指向主体、客体的,即“弟弟累”“书脏”。再如:

(1)孩子写累了。(指向“孩子”)

(2)孩子写坏了一支毛笔。(指向“毛笔”)

(3)孩子写完了作业。(指向“写”)

(4)孩子把作业写得又快又好。(指向“写”)

如此一来,学生不仅能够掌握补语的语义指向,而且可以进一步掌握状语、定语等句法成分的语义指向。如以下句子状语(用“[ ]”标记)的语义指向。

(1)我[经常]打乒乓球。(指向动词中心“打”)

(2)四凤[胆怯]地望着大海。(指向主体“四凤”)

(3)花也很多,[圆圆]地排成一个圈,不很精神,倒也整齐。(指向客体“圈”)

(4)我把王群[满意]地打发走了。(指向客体“王群”)

定语句法成分的分析与此类似,如以下句子定语(用“( )”标记)的语义指向。

(1)那个(白白净净)的年轻乘务员真下车走了。(指向定语中心语“乘务员”)

(2)他度过了一个(愉快)的夜晚。(指向主体“他”)

(3)我看了(两个小时)的电视。(指向动词“看”)

(三)配价成分与汉语句子多样化教学

1.配位方式与句子多样化

配价观认为“一个动词核心句代表了一个事件, 充当配价成分的名词则代表了构成事件的诸多要素, 每当不同类属的语义角色、不同数量的语义角色间形成一次新的组合关系, 就为审视整体事件构建了一个新的透视域。”[3]160也就是说,配位方式不过是观察动词的语义场景的某种透视域的句法实现[7]。如“摆”为三价动词,一般需联系三个动元,即“主体+客体+摆+处所”(她把鲜花摆在桌子上),但实际话语中,这些配价成分并非全部在句中出现。

从透视域角度看,例(1)聚焦于“客体受事”,例(2)聚焦于“客体结果”,例(3)则聚焦于“处所”,完全是动态语用选择的结果。

再如汉语常用二价动词“吃”,其基本句子格局为“施事(人)+吃+受事(食物)”,但在具体实践中常会出现如下种种状况。

上述“包月(方式)、食堂(地点)、大碗(工具)、情趣(目的)”等都是“吃”潜在的语义配价成分,只是出现频率有别,一旦需要,都会在一定的语境下实现为常态化句子。

由此可见,从语义角色到句法实现与人们的语言运用密切相关,是语用促使人们对潜在的语义角色进行选择,从而形成各种各样的句子。可见对该理论的学习,不仅有助于学生对语言各个层面及其互动关系的初步掌握,而且也有助于学生对其他语言学理论的学习和运用,如上述现象也可以用认知语言学中的“原型范畴”理论、构式语法等予以解释。就“原型范畴”而论,“食物”类就是“吃”的原型配价(典型成员),其他的则为非原型配价(边缘成员);从构式出发,“吃食堂”与其说是就餐“处所”,倒不如说就是一种就餐方式,如“你是自己做饭还是吃食堂?”

2.配价价数与句型多样化

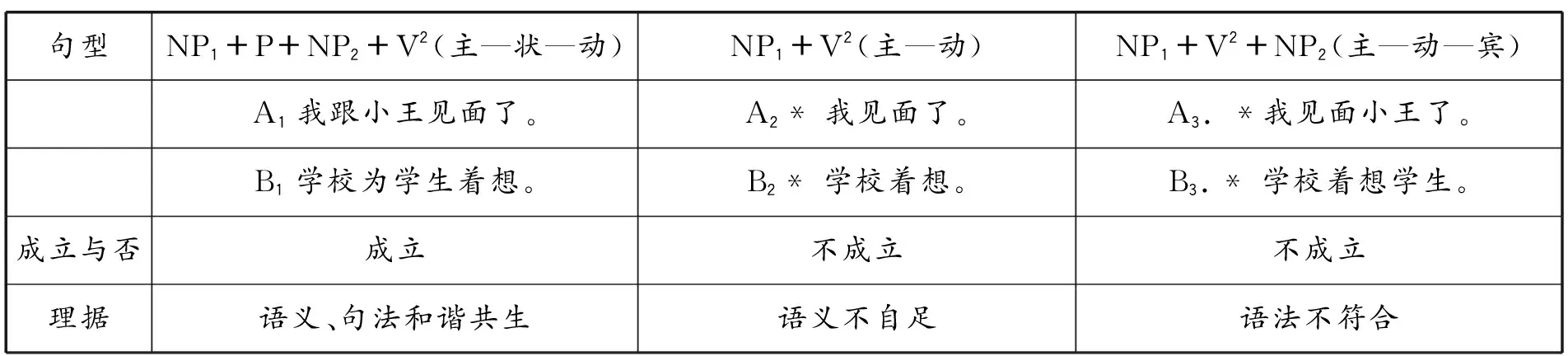

鉴于二价动词类型的丰富性,该类动词一直备受关注,由其所形成的句型也成为学界讨论的热点话题。虽多有分歧,但亦有统一,普遍认为一价动词、二价动词、三价动词所对应的基本句型分别为“NPV1(他笑了)”“NP1V2NP2(孩子吃香蕉)”“NP1V3NP2NP3(他借给我一本书)”,但实际上有些动词一旦进入具体的句子常会发生种种变异。就某些二价动词而言,常会以“NP1+P+NP2+V2”这样所谓的特殊句型出现,如下表中的A1、B1。

根据语义特征及其与语义成分间的关系,朱晓亚(2001)把二价动作动词分为六个小类,即涉受动词、结果动词、定位动词、致使动词、互向动词、针对动词。“见面”“着想”分别属于其中的“互向动词”和“针对动词”。这两类动词均需要两个参与者,其中“互向动词”(也称“协同动词”)需要两个参与者(NP1、NP2)协同才能实现某种动作行为的动词,在两个参与者之间,如果NP1对NP2有某种动作行为,相应的NP2对NP1也有同样的动作关系[8],语义上具有相互性。“针对动词”指的是动作参与者一方对另一方发出指向动作的动词[9],语义上具有针对性。尽管这两类动词学界颇多争议,但我们认为针对这样的句子,在教学时完全没必要纠结,因为根据学生的语义知识,这两类动词必须联系两个动元,但由于动词本身为不及物动词,后面不能带宾语,因此其中的一个动元必须借助一定的手段予以呈现,而汉语最常见的手段就是利用介词加以“成全”,由此形成上述“NP1+P+NP2+V2”句式。也可以这么理解,这种句式既满足了动词的配价要求,又符合动词的语法特征,从而达到了一种“和谐共生”。从这一角度看,与其说“NP1+P+NP2+V2”是一种特殊句模,倒不如把它看作这两类动词的基本句模反倒更合乎汉语事实。

(四)配价成分的不同处理与汉语词义教学

1.配价成分与汉语词义特征教学

广义配价模式严格区分“空间”和“处所”(见表1),认为前者只是动作相关物体所在的位置,处于外围角色类型,在句法上往往以“在+宾语”介词结构做状语来标示,一般可以省略,后者则属于动词动作过程,是核心角色类型,在句法上除了可以和介词组成介词结构充当状语外,还可以直接用作处所宾语,一般不能省略。能充当宾语的,一定是“处所”,而非“空间”②,如“我刚到上海”中的“上海”是“处所”,“我在上海工作”中的“上海”是“空间”。事实上,汉语组词造句的若干规律与动词不无关系,“动词的性质决定它可以跟哪种名词联系,不能跟哪种名词联系,反过来,这种那种联系的可能与不可能又帮助人们给动词分类”(吕叔湘,1987)[10]。如下面一些动词[11]均具有“[+处所]”这一语义特征,因此在实际运用中,一般要求“处所”类词语与之共现。

放、摆、镶、挂、铺、嵌、摊、安、关、塞、贴、装、晾、存、盖、搁、浸、

套、罩、盛、搭、揣、戴、埋、藏、泡、陈列、寄存、储存、佩戴、倾注、

屹立、矗立、停泊、散落、充满、布满、充塞、悬挂、笼罩、聚集、输入……

处所宾语处所状语处所主语(存现句)

我把人参泡酒了。⟺ 我[在酒里]泡了人参。⟺ 酒里泡了人参。

我把书放桌上了。⟺ 他[在桌上]放了一本书。⟺ 桌上放着书。

我把衣服晾绳子上了。⟺ 他[在绳子上]晾了几件衣服。⟺ 绳子上晾着衣服。

这种处理遵循动词的个体特点,不仅有利于汉语语义特征方面的教学,而且有利于深化对某些句式的认识,不难看出上述具有“[+处所]”语义特征的动词往往与存现句保持着高度的一致性。

2.配价成分与多义词及其相关知识教学

广义配价模式在语义分析尤其是多义词教学方面也具有较为明显的作用。如上文表1中出现的“走1”“走2”,通过对配价成分差异的描述,我们很容易发现,“走1”表示“移动行走”,“走2”表示“离开”,因为只有前者才能造成位置或性状变化,如“走远了”“走累了”等,而后者关注的是“是否在场”及其相关数量的变化,因此“走光了”“走了五个”等之类的表达就显得极为自然。再如动词“找”,其在基于广义配价模式研制的SKCC③中的语义信息如表3所示[12]。

表3 动词“找”的语义信息

“找”有“寻找”“退还”两个义项,分别标记为“找1”“找2”,前者在句中只带一个宾语,由表示具体事物的名词充当,后者在句中可以带两个宾语,一个是“钱”,一个是“人”。根据语义信息及认知经验,学生便能很快作出判断,从而与汉语句式建立起对应关系。

某人找1某物→ 她在找钥匙→ 一般主谓句

某人找2某人××钱→收银员找我5元钱。→双宾句

三、广义配价模式下现代汉语教学方法的有效性

同单纯运用配价理论相比,广义配价模式下的现代汉语教学在以下几个方面具有明显的优势。

1.简洁性。广义配价模式教学最为显著的特点就是简洁性,突出表现在以动词事件为中心展开教学,主干清晰,延伸有度,有利于学生整体把握汉语句子格局。上文已有详尽论述,在此不再赘述。

2.通俗性。该模式精于选择配价理论研究成果,宽松有度,尤为适合大学生学习。如对语义角色分析多采用“主体”“客体”等之类的泛概念,而对某些方位词语则严格区分“空间”“处所”,之所以这样处理,就是为了尽可能抓住语言本质,深入浅出,化繁为简,更易于学生理解、消化和吸收。

3.启发性。由于国外语言学理论的大量涌入,使得语言研究异常活跃,新理论、新方法层出不穷,令人目不暇接,仅上文提到的“吃食堂”除了本文采用的广义配价模式分析外,还有来自生成语法[13]、转换生成语法[14]、构式语法[15]、认知语法[16]等不同理论的探究,更有一些成果则综合运用构式、认知等多种理论予以阐释[17],这就要求我们在吸收引入先进语言理论的同时,立足于汉语事实,探求更适合汉语教学的路径。尽管配价语法理论若干问题至今尚未统一,如配价性质、价数确定等,但其在语义分析方面对汉语初学者所起到的作用是值得肯定的,一定程度上有助于培养学生的语言理论素养,启发学生对语言现象进行深入思考,进一步发掘汉语特色。

结语

融格语法、配价理论为一体的广义配价模式,其构建本身就具有一种创造性。它符合汉语语义型学科类型特点,适应学生知识水平结构,不仅能加深学生对句子搭配项及搭配形式之间内在关系的认识,更重要的是,它以动词事件为中心,化繁为简,延伸有度,形成有序的知识系统,易于学生整体把握,从而更大程度地提高了教学效率。广义配价教学模式下,学生不仅能迅速掌握汉语基本句法成分及其语义指向,而且能初步领悟语义、语法、语用等之间的互动关系,意识到汉语句子的多样性、复杂性,从而不断提升自主学习能力和创新思维能力。

注释:

①周国光.汉语配价语法论略[J].南京师大学报, 1994 (4);陆俭明.现代语配价语法研究[M].北京:北京大学出版社,1995;韩万衡.德国配价论主要学派在基本问题上的观点和分歧[J].国外语言学,1997 (3) ;袁毓林.汉语动词的配价研究[M].南昌:江西教育出版社,1998;吴为章.动词的“向”札记[M]//马庆株.二十世纪现代汉语语法论著指要.北京:商务印书馆,2006.

②实际表达中“空间”跟“处所”也可能重合,如:鲜花摆在大厅里。

③1996年,北京大学计算语言学研究所与北京大学中文系联合研制的《现代汉语语义词典》(Semantic Know ledge-base of Contemporary Chinese,简称SKCC )。