中华优秀传统文化融入小学美育实践研究

2023-09-04陈芳

陈芳

摘要 弘扬中华美育精神,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人是学校的责任。美育是以艺术实践为内容的生命教育,不仅渗透在各个学科中,更流淌在传统文化的血脉中。美术课堂不仅要培养学生审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解的核心素养,还需要打通学科边界,培养学生的综合素养。本文立足于中华优秀传统文化的时代背景,以“寻美《诗经》植物”跨学科项目化学习为例,以《诗经》中的植物为研究对象,将优秀传统文化与美育精神融入课程、将美育活动与多学科知识联动,聚焦美术核心素养、关注课程综合活动、变革学科育人方式。

关键词 中华优秀传统文化 项目化学习 美育 学科综合 核心素养

一、开发背景:美育政策、传统文化与本土资源的共鸣

2020年,国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出,弘扬中华美育精神,加强各学科有机融合,整合美育资源;大力开展以美育为主题的跨学科教育教学和课外校外实践活动;让学生触摸中华文化脉络,汲取中华文化艺术精髓。以美育人、以美化人、以美培元,把美育纳入学校人才培养全过程,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。《义务教育课程方案(2022年版)》强调义务教育课程要聚焦核心素养,面向未来;加强课程综合,注重关联;变革育人方式,突出实践。习近平总书记非常重视美育,他在讲话中指出,要挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范,把艺术创造力和中华文化价值融合起来,把中华美学精神和当代审美追求结合起来,激活中华文化生命力。

《诗经》被称作“中国第一部诗歌总集”,汇集了极富生活气息的诗句,为我们描绘了一幅幅诗意的古代生活画卷。《诗经》中描绘了很多美好的植物,它们是中国自然之美的象征,充分体现了古人借物抒情的人文情怀。如何让现代的儿童通过诵读《诗经》了解鸟兽、辨识草木,亲近自然、尊重自然,在探究中体悟真挚的情感和丰富的美感呢?上海市嘉定区实验小学做出了良好的示范。

北水湾分校的校舍居于城区一隅,三面环水,良好的自然生态环境吸引了白鹭、戴胜、乌鸫等鸟类流连其间,该校师生时常浸润在如《诗经》所描绘的“蒹葭苍苍,在水一方”这样诗情画意的美景中。学校建有“北水湾美术馆”,已持续开发“美术馆内外”课程12年。由学生担任美术馆小馆长、策展人、讲解员,实现了以馆育课程、以馆拓眼界、以馆炼才能的育人目标。此外,学校在市级课题“开发社会公共文化资源提高学校美育实效的实践研究”的引领下,不断深化美育特色课程建设,并运用项目化学习推动课程、课题、课堂的系统性变革,“寻美《诗经》植物”作为其中的特色课程,能够激活学生在真实情境下发现问题和解决问题的能力。

二、问题提出:“寻美《诗经》植物”的核心概念、本质问题和驱动性问题

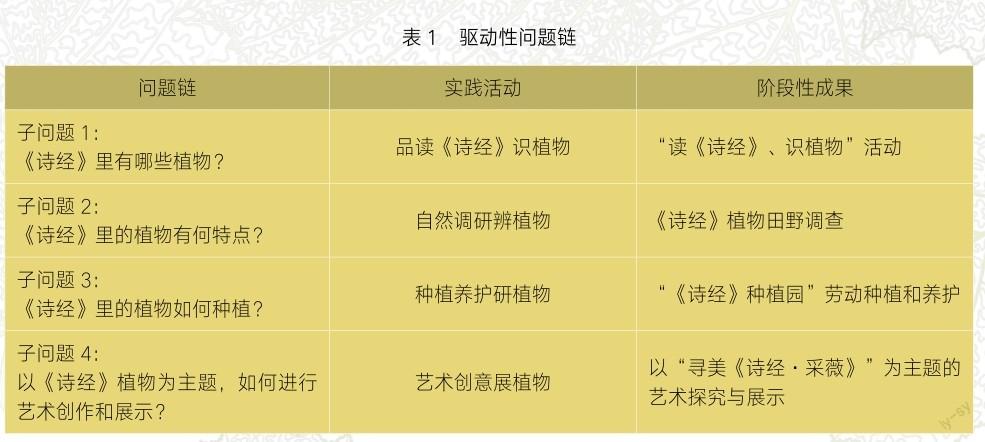

围绕《诗经》中的植物这一特定对象,我们整合了自然、语文、美术等学科,抽取出各学科的关键能力,即科学探究、劳动实践、审美创造和文化传承,提出了跨学科教学的核心概念——融合。另外,我们通过探究“如何在现代创造性地复现传统文化中的美好事物”这样的本质问题和“如何打造《诗经》植物展”这样的驱动性问题,形成了一系列具有挑战性的问题链。(表1)学生在探究活动中找到了美的真谛,通过阅读赏析《诗经》的意境之美,利用调研辨析《诗经》植物生存之美、投身种植实践探究《诗经》植物生长之美、艺术创意展示《诗经》植物生命之美。

三、实施策略:品读《诗经》、自然调研、种植养护与创意展览

(一)品读《诗经》识植物

师生共读《诗经》,融合视觉、听觉、语感、语境等学习要素并找出《诗经》中的植物,对驱动性问题进行分解,形成思考路径。

初读《诗经》,须识读字词,了解《诗经》中的植物。《诗经》中有很多生涩难懂的生僻字,能读准字音和读通字句就显得尤为重要。因此,教师需要带领学生开展多种形式的诵读,体会文本意境。对于低年级学生来说,《诗经》的内容有一定难度,在初读的过程中可通过查字典、教师讲解、家长协助等多种方式帮助学生掌握字词发音,理解词意和整首诗的深层含义。学生可根据教师范读、音视频品读、画面联想等多维度来感知、理解、体会诗中意境。

再读《诗经》,圈圈画画,感悟《诗经》植物的诗意。我们从《诗经》的风、雅、颂三部分中梳理出有植物名称或有相关描写的篇目共计153篇,根据教学需要进行相关内容汇总,方便学生诵读学习,厘清《诗经》植物的名称。通过搜索,同学们发现,《诗经》中出现次数最多的植物是桑、黍、枣,还有小麦、大豆、稻、芦苇等。同学们恍然大悟,原来看似遥远的《诗经》植物,其实仍然与我们的生活息息相关。

复读《诗经》,走近自然,探寻生活中的《诗经》植物。通过多次诗歌品读活动,学生們不知不觉认识了不少《诗经》中的植物,在潜移默化中逐渐感知《诗经》植物之美,知道了《诗经》中的植物就在我们身边,拉近了学生与《诗经》典籍之间的距离。同学们循着先人的智慧,走进了《诗经》的美好世界。

(二)自然调研辨植物

通过品读《诗经》、查阅资料,师生共梳理出51种植物。学生通过认字活动,了解到有些《诗经》中的植物在古代与现代的名称差异很大,比如葫芦被称为“匏”、大豆被称为“菽”、猕猴桃被称为“苌楚”、木槿被称为“舜”等;也有些植物的古今名称差别不大,甚至字、词、音都高度一致,如枸杞、荷、桃、李、枣等。在进一步了解的基础上,学生自行选择感兴趣的植物进行探究。在教师和家长的帮助下,学生通过阅读书籍、网上查阅、田野调查(图1)等多种方式,了解《诗经》中植物的外形特点、繁殖方式、生命周期等植物生长规律,还从自然科学的层面分析了适合植物生长的季节、气候、环境、土壤等条件,更从生命科学的层面探讨了植物对人类的作用和贡献,通过不断学习,进一步了解了与《诗经》植物相关的跨学科知识。

(三)种植养护研植物

学生对《诗经》植物有了初步了解之后,我们组织了多种形式的《诗经》植物种植和养护探究活动。在这样的活动中,融入种植的学问和守护的责任意识,使学生认识劳动的意义,培养学生产生“劳动创造美”的责任感与幸福感。

1.用心记录《诗经》植物的生长过程

我们开展了“家庭《诗经》植物种植初探”活动。在种植过程中,学生们会提出疑问:为什么种子不发芽?每一种《诗经》植物所需的水分一样吗?我们邀请农技专家指导学生解决植物养护过程中碰到的各种问题,项目小组根据意见修订下一步的探究方案。学生们用自己擅长的方式,以文字、图形、摄影、日记、四格漫画等不同的形式,记录植物从种子破土而出的一刻开始的整个生长过程中的每一个微小变化,感悟生命无穷的魅力。摄影社团的吴逸航同学用延时摄影的方式制作了《小小豆子生长日记》纪录片,他在多次失败后仍然坚持探究,直到豆子成功发芽,长出绿苗,最终茁壮成长。阳光下身姿摇曳的小豆苗让观者真切感受到生命的力量,师生也被这种坚持探究的精神所感动。人成长的韧劲和小豆子的逆境生长何其相似,这是吴逸航同学的探究折射出的育人价值。

2.用心探究《诗经》植物的多种用途

我们在校园开辟了“《诗经》植物园”,并开展种植活动,同学们选种了贝母、花椒、芍药、艾草等品种。

同学们见证植物种子在不同季节发芽、开花、结果的全过程,在守护的过程中,他们发现艾草的生命力最旺盛、长势最好,一年四季散发着独特的香气。在了解了艾草的功效后,同学们迫不及待地讨论应该如何把艾草的香气留存下来。为了满足同学们的小心愿,教师们开启了“艾草护小手”的项目化学习之旅,并分解成三个核心任务:艾草探寻、纯露提取、护手霜制作(图2),串联起自然、数学、劳技等多门学科的跨学科知识连接点。学生们在种植、养护中发现《诗经》植物生长的奥秘,在探究和实践中感悟植物成长的变化,在劳动创造中体验奉献的意义。我们还通过教学引导学生利用蛋壳等废弃材料,尝试利用《诗经》植物制作微景观、体验漆画蛋壳镶嵌工艺、制作植物驱蚊香包,发现了很多《诗经》植物的用途。

3.用心探究《诗经》植物的养护过程

学校还在校舍屋顶花园开辟了“《诗经》植物实验园”,并成立科创实验小组,结合国际生态学校创建项目,利用屋顶雨水收集功能,将《诗经》植物与水生态研究有机融合,为学生的综合探究提供实践平台。在探究中,有学生提出“放暑假了,《诗经》植物会不会干死?《诗经》植物园应怎样养护?”等一系列现实问题。经过头脑风暴,学生想到了很多解决方案:比如,是不是可以利用毛细现象自动给植物滴灌浇水?然而,考虑到毛细现象浇水速度慢并且水量不够,还是需要人工补水。于是引发出有没有电动浇水器实现自动浇水,雨天不用浇水的问题又怎样解决,怎样定时给植物浇水,利用Arduino编程、传感器监测可否解决等问题。(图3)学生在发现问题、探讨问题、解决问题的过程中提升了学习能力,用自己的智慧守护了校园中的《诗经》植物,还提升了自身的自豪感与荣誉感。

4.用心品味《诗经》植物的胜利果实

《诗经》植物园里的果实成熟后,在采摘活动中,学生不仅亲身体验了劳作的辛苦,培养了共同劳动中的合作互助意识,还体会到了劳动的光荣和收获果实的喜悦之情。在采摘的过程中,他们感受到了植物生命的顽强与韧劲,领会到了劳动创造幸福的滋味,更意识到了要珍惜劳动果实,自觉养成了不浪费食物的好习惯。

(四)艺术创意展植物

学生们见证着植物的生长过程,体会着生命的美好,教师运用设计思维融入《诗经》植物之美的创意表现和视觉传达中。

1.体验生活艺术化成果

学校邀请当代工笔画家高茜和上海大学美术学院王文杰教授来校指导,同学们以《诗经》植物为艺术表现对象,开展了写生、中国画创作、画瓷、蓝晒、木叶盏制作、漆画传习、美食制作、香氛萃取、护手霜制作、香包制作等形式多样、内容丰富的艺术实践活动,共同探索《诗经》植物的生命之美,体验不同艺术的创作之美,在传统文化、民族艺术和现代生活交织的语境中愉悦心灵。(图4、图5)我们还与宝山区联动,开展“植物插画展”,为学生的艺术成长搭建了更多平台。

2.体验艺术生活化成果

策划北水湾“寻美《诗经》植物”师生国画作品展(图6),实施美术观展、策展、讲评等一系列活动,赏析《诗经》植物创意之美。“寻美《诗经》植物”策展项目是继刘海粟美术馆“‘美术馆奇妙日北水湾巡展策展”项目后的又一实践项目。在整个策展项目中,无论是创作者,还是策展人、讲解员,同学们在扮演不同角色时能力都得到了锤炼,都能在欣赏评析中发现美、在探索实践中表现美、在创意活动中创造美、在艺术传达中传播美。同学之间相互学习、相互欣赏、相互点评,在切磋、交流、倾听、接纳、建议、合作等方面的综合素养得到提升,学生们从新的角度认识了《诗经》植物,对大自然也多了一份敬畏之心,領会到人与自然和谐共生的含义,生态文明意识在他们幼小的心灵里生根发芽。

四、项目收获:学习质量、教学评价与教学模式转变

(一)“融合”——提升学习品质

“寻美《诗经》”跨学科学习活动融合真情境、真任务、真探究、真体验,使学生在探究、实践、体验的过程中,综合各学科素养,学生的创新精神、实践能力、责任意识得到有效提升。学生在发现问题、解决问题的过程中建构学习态度、学习方法、学习能力,在爱学、会学、乐学的过程中提升学习品质。同时,课程融入中华优秀传统文化基因,培养学生爱探究、会合作、善创美的巧智与能力。

(二)“融合”——研究学习评价

融合项目评价量表、北水湾“梦想存折”和“小思综评”等多种评价方式,对学生“寻美《诗经》植物”系列课程的学习参与度、学习合作、自然探索、美术创意、劳动态度等不同板块之间的探究过程呈现出来的学习品质进行评价,并融合自评、互评、教师评价、家长评价等评价方式,增强学生学习兴趣、完善家校协同和多元评价等激励方式。

(三)“融合”——萌生教育智慧

整个跨学科课程开发过程中,不断融合各学科知识与技能,强化学生的系统性思维方式,提升学生跨学科学习迁移能力。在跨学科学习的过程中,为凸显素养导向下的立德树人和创新育人目标,老师们也在不断更新观念,在不断推进学生深入体验的同时,反思自身不足,萌生新的教育智慧。

五、项目反思:持续挖掘传统文化基因,深化五育融合

党的二十大精神进中小学美术课堂,需要我们不断激活符合新时代发展要求的美育创新思维,触发在美育目标指引下的美育课程资源开发,推动评价、育人方式等方面的整体思考和系统性变革。

立德树人,在课堂中进一步注入中华优秀传统文化基因。美育是以艺术实践为内容的生命教育,需要不断挖掘中华优秀传统文化来滋养童心,聚焦核心素养,研究搭建跨学科学习支架,以项目化学习方式推动美育变革,助力学生融通古今并面向未来。

协同育人,进一步打通美育校內外共育的边界。挖掘各学科所蕴含的丰富美育资源,有机整合相关学科的美育内容,推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合的课程模式,让学习在更广阔的真实情境中发生,让学生在美育实践中观照内心、关联他人、连接世界。学校应统筹各项资源,形成学校、家庭、社会协同育人格局。

立美育人,进一步深化五育融合下的课程创生。扎根时代生活,凸显以美育人、以美化人、以美润心、以美培元的美育价值,不断完善美育的系统设计、课程开发,拓展美育的实施路径、强化美育的组织保障。不同学科的教师进行跨界融合、合作备课、打破边界、互为补充,确保课程各环节之间有效衔接,深化五育融合下的课程创生,实现立美育人。

参考文献:

1.中共中央办公厅、国务院办公厅.《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[J].中华人民共和国国务院公报,2020(30):20-26.

2.中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京师范大学出版社,2022.

3.陈子展.诗经直解[M].上海:复旦大学出版社,1983.

4.夏雪梅,等.项目化学习的中国建构丛书[M].北京:教育科学出版社,2018.