唐宋燕乐实践中宫调数目的变化及原因分析

2023-09-03张红梅

张红梅

(鲁东大学艺术学院,山东 烟台 264000)

唐宋燕乐宫调理论即“燕乐二十八调”,也称“俗乐二十八调”,是中国古代乐学体系的重要组成部分,它不仅产生并应用于隋唐宫廷歌舞及民间音乐实践,而且对宋元之后的戏曲、说唱、器乐等各类音乐体裁的发展都产生了深远影响。正如丘琼荪所言:“今日之乐,不论昆、弋、皮、黄,管弦杂曲,其乐调无一不是隋唐燕乐调之遗。”[1](P251)

唐宋燕乐宫调体制一脉相承,但由于不同朝代的文献记载及社会文化差异,燕乐调在不同历史时期呈现出不同的面貌,如调名称谓体系、调式音阶体制、角调之“正、闰”位置以及实用宫调数目等,都在历史发展与流传应用中产生历时性演变。本文将梳理唐宋间燕乐调实用宫调数目的变化,并分析导致其变化的原因。

一、实用宫调数目的变化

有关唐代俗乐二十八调的记载主要见于《唐会要》《乐府杂录》《新唐书·礼乐志》,宋代文献对燕乐二十八调的记载较唐代更为详细,主要见于沈括《梦溪笔谈》《补笔谈》、赵桢《景佑乐髓新经·释十二均》、蔡元定《燕乐书》及张炎《词源》等。从这些文献记载可知,宋代燕乐宫调系统是对唐代俗乐二十八调的继承,但因唐宋两代相隔半个多世纪,二十八调的实际应用随着燕乐的产生发展、盛衰兴亡发生了许多变化。

1.隋代之俗乐调——三十五调

俗(燕)乐调是应用于隋唐宫廷燕乐与民间俗乐的宫调乐学理论。《新唐书》曰:“自周、陈以上,雅郑淆杂而无别,隋文帝始分雅、俗二部,至唐更曰‘部当’。”[2](P473)隋代俗(燕)乐部指隋文帝所置七部乐,隋炀帝所定九部乐;唐代所谓“部当”也主要指九部乐、十部乐、坐立部伎。《通典》卷146载:“宴乐,武德初,未暇改作,每宴享,因隋旧制,奏九部乐。”[3](P762)可知唐初燕乐完全承袭隋制,燕乐所用宫调也应与隋代俗乐调一致。

而隋代俗乐调源于古代龟兹乐调理论基本是学界共识。《通典》云:“自周、隋以来,管弦杂曲将数百曲,多用西凉乐,鼓舞曲多用龟兹乐,其曲度皆时俗所知也。”[4](P761)西凉乐乃吕光等据有凉州时,变龟兹声为之。显然周、隋时俗所知的乐调皆来源于龟兹。《隋书·音乐志》对龟兹乐调理论有详细记载。《隋书》卷十四之“郑译论乐”清楚记述了龟兹音乐家苏祇婆传入中原的“五旦七声”:“一均之中间有七声。……然其就此七调,又有五旦之名,旦作七调。以华言译之,旦者则谓均也。其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑冼五均,已外七律,更无调声。”[5](P345-346)龟兹“五旦七声”构成的三十五调系统成为隋唐燕乐宫调的基础。林谦三称:“隋代之俗乐调大抵是借用着以龟兹乐调为中心的胡调稍稍汉化了的。”[6](P7)他认为唐燕乐调脱胎于龟兹乐调,“以龟兹乐调为唐燕乐调之原型或母胎,决不会是不妥当的”,所以隋唐之俗乐“不外乎龟兹乐调之苗裔”。[7](P14)既然龟兹乐调有三十五调,那燕乐调最早也应该具备三十五调。唐之俗乐调,唐书称为宫商角羽二十八调,其实宫商角徵羽各七调,通共三十五调当是见诸实用的,大约其后七徵调灭亡,故成为了二十八调。[8](P69)林谦三认为燕乐调最初只是“稍稍华化了的龟兹乐调”,故唐初燕乐实践中的宫调数目应该与龟兹“五旦七声”一样,共有三十五调。

当代学者赵为民认为龟兹乐是隋唐胡乐的代表,其使用的“七调五旦”理论来自印度乐调,“实际成为二十八调体系形成的理论基础”[9]。二十八调作为成熟规范的燕乐宫调体系必然是在隋唐音乐实践中不断被选择、整理和归纳的结果。按照一般事物的发展规律来看,燕乐调不可能一经出现就是完美且系统化的二十八调。正如郑祖襄先生所言,唐俗乐调是“郑译‘八十四调’理论在经实践后筛选出来的一个较为稳定的俗乐调乐理。‘开皇乐议’(582—594)是俗乐二十八调产生的上限时间”[10]。郑译八十四调是他在苏祇婆的“五旦七声”龟兹乐调基础上结合中国十二律推演得出的雅乐乐调体系,而隋代俗乐调应该就是采用“五正声”为调头与“七均”旋相而得的三十五调。

2.唐代之燕乐调——二十八调

最早记载燕乐调名的文献是《唐会要》(卷33)“诸乐”,天宝十三年(754)改诸乐名中出现了十四个燕乐调名(1)十四调分别是:太簇宫(时号“沙陀调”)、太簇商(时号“大食调”)、太簇羽(时号“般涉调”)、太簇角;林钟宫(时号“道调”)、林钟商(时号“小食调”)、林钟羽(时号“平调”)、林钟角调;黄钟宫、黄钟商(时号“越调”)、黄钟羽(时号“黄钟调”)、中吕商(时号“双调”)、南吕商(时号“水调”)、金风调。。李玫对其只有十四调的看法是:“十四调的格局可以理解为当时的情况是二十八调尚未完形,‘沙陁调’‘水调’‘金风调’这些《教坊记》《乐府杂录》没有出现过的调名,正折射出二十八调命名规则化后,这些不规则的调名就不再用了。”[11]显然她认为天宝十三年的二十八调尚未规范和完备,即唐初燕乐调数目可能不足二十八个。而岸边成雄根据这一史料断定“俗乐二十八调”产生于天宝十三年,“不过在天宝十三载,设定了专用于俗乐的二十八调制度,同时许多胡乐曲改为中国名。……胡乐和俗乐以这一年为界,在制度上、形式上均成为同一的东西”[12]。但黄翔鹏认为天宝十三载太乐署供奉曲名及改诸乐名事件的记载“只是个礼仪时用的节目单,只是一小部分曲目”[13](P193)。郑祖襄也认为《唐会要》中记录的十四调“显然是俗乐二十八调的一部分,那么它(二十八调)的形成自然要早于天宝十三年”[14]。

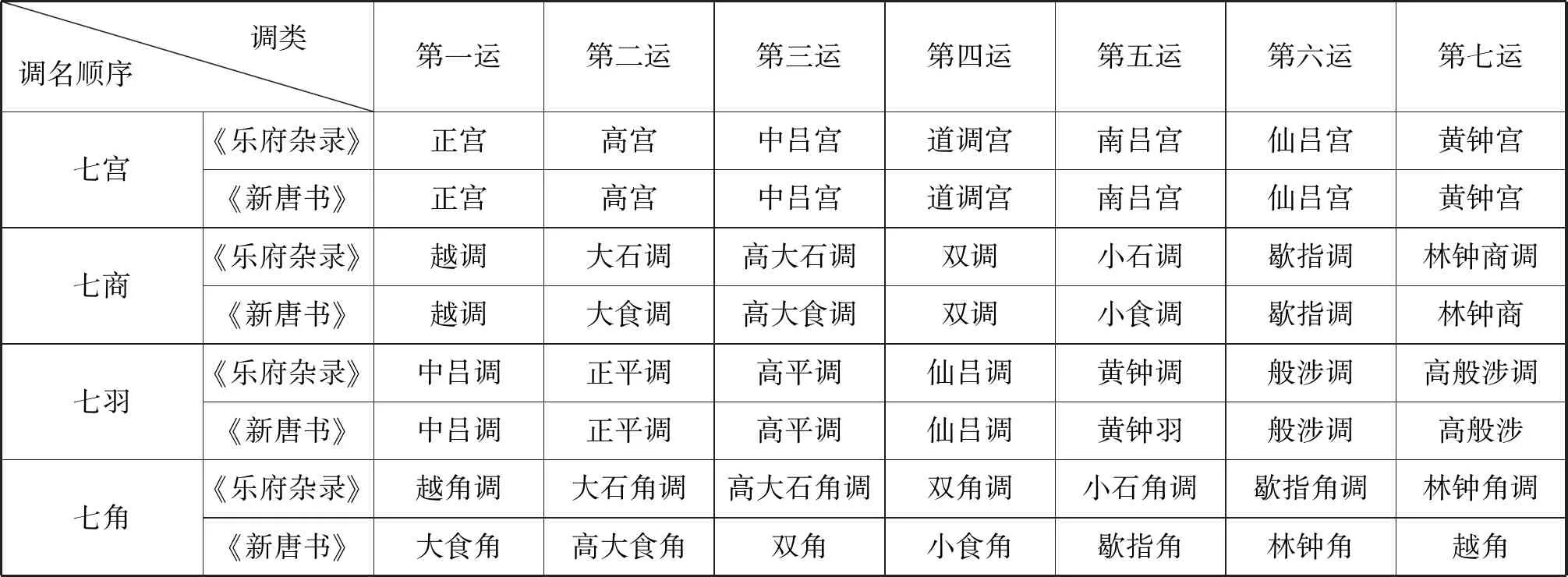

晚唐时期段安节的《乐府杂录》中“别乐仪识五音轮二十八调图”记载了完整的俗乐二十八调调名。其二十八调以调头为分类依据,按“羽、角、宫、商”四调首顺序,分别从“第一运”至“第七运”,各列七羽、七角、七宫、七商各调调名。另外,《新唐书·礼乐志》也记载了俗乐二十八调,由浊到清,分别列出七宫、七商、七角、七羽各调调名。现将两种文献所载调名列表如下:

表1 《乐府杂录》《新唐书》之燕乐二十八调表

由上表可以看出,两种文献的二十八调调名基本一致,而七角调的先后次序也与《乐府杂录》有异,将原本位列“第二运”的“大食角”排在了七角调之首,且《乐府杂录》列于七角“第一运”的“越角调”成了七角调之尾。此外,《新唐书》中七个角调按调头顺序排列于商后羽前,其余差异基本可忽略不计。

虽然不同学者对二十八调产生的确切时间有不同判断,但唐时文献中已明确记录了二十八调调名,故唐代燕乐实践中应用二十八调是不争的事实。

3.宋代燕乐调实用数目的减少

北宋沈括《梦溪笔谈》《补笔谈》中记载了北宋初年的燕乐二十八调,基本属于唐代燕乐调的继承。不过虽然宋代文献理论记载中二十八调俱全,但在音乐实践中应用的宫调数目却与理论记载不符,北宋初年词乐创作及宫廷音乐实践中实际运用的宫调数目已大大减少。

《宋史·乐志》载:“宋初循旧制,置教坊,凡四部。……所奏乐凡十八调,四十大曲。……不用者有十调,一曰高宫,二曰高大石,三曰高般涉,四曰越角,五曰商角,六曰高大石角,七曰双角,八曰小石角,九曰歇指角,十曰林钟角。”[15](P2239)已不再使用的“十调”之前3个(高宫、高大石、高般涉)属大吕均的宫、商、羽调,后面4至10则是7个角调,均已在宋初退出二十八调。之后《乐志》又载:“太宗洞晓音律,前后亲制大小曲,及因旧曲创新声者,总三百九十,凡制大曲十八。……”[16](P2241)他所制大曲18首,分别用了正宫、南吕宫、中吕宫、黄钟宫、道调宫、仙吕宫、小石调、林钟商、歇指调、双调、越调、大石调、南吕调、仙吕调、般涉调、中吕调、黄钟羽、平调。上述调名分别是六宫、六商、六羽,总共只用18个调,与教坊所用相同,亦无7个角调。可见宋初宫廷燕乐实际用调已减至十八调,其中除了七角调不用外,还淘汰了宫(高宫)、商(高大石)、羽(高般涉)各一调。

自太宗朝直至宋真宗乾兴(1022)以后,乐坛通用的是十七调。虽然史书录有太宗亲制曲破29首、小曲270首和改编旧曲58首,表面上所用宫调二十八调俱全,但从教坊实际演奏情况看已减至十七调。太宗所制曲,乾兴以来通用之。凡新奏十七调,总四十八曲。[17](P2244)其中除7个角调式不用,又淘汰了大吕均的宫、商、羽3调及仲吕均的羽调(正平调)。

至南宋,根据姜夔《大乐议》的记载,二十八调在实际应用中则有七宫十二调,“若郑译之八十四调,出于苏祗婆之琵琶,……且其名八十四调者,其实则有黄钟、太簇、夹钟、仲吕、林钟、夷则、无射七律之宫、商、羽而已,于其中又阙太簇之商、羽焉”[18](P2062)。即七宫、六商、六羽,总共19个调。张炎《词源》(卷上)“宫调应指谱”记载的也是七宫十二调。这七宫是:正宫、高宫、中吕宫、道宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫。十二调分别包含6个商调和6个羽调:大石调、小石调、般涉调、歇指调、越调、仙吕调、中吕调、正平调、高平调、双调、黄钟羽、商调。由此可见,从北宋初年至南宋末期,雅、燕乐坛上实际从未用齐二十八调,两宋燕乐、俗乐、词乐不出七宫十二调。

二、燕乐宫调数目减少的原因分析

(一)宋代宫廷燕乐的衰落与雅化

宋代音乐实践中所用宫调数目之所以日趋减少,首先是由于宫廷燕乐的衰落。

唐代燕乐极为繁盛,其内容包括隶属宫廷的九(十)部乐、坐立部伎、清乐、胡乐、道调、法曲、散乐及民间俗乐等。《新唐书》曰:“太常阅坐部,不可教者隶立部,又不可教者,乃习雅乐。”[19](P475)白居易的长诗《立部伎》亦云:“立部贱,坐部贵。坐部退为立部伎,击鼓吹笙和杂戏。立部又退何所任,始就乐悬操雅音。雅音替坏一至此,长令尔辈调宫徵。”[20](P1363)唐代挑选技艺最精的乐工集中于燕乐表演,而“不可教者”一退再退只能去演奏雅乐,唐代重燕乐轻雅乐的时代风气、宫廷燕乐之隆盛由此可见一斑。

但宋代燕乐已不复唐时盛况。据《宋史·乐志》记载,自唐代安史之乱后,很多乐曲、乐书几近失传,甚至乐器、乐工也“十不存一”。代表着唐代燕乐最高成就的歌舞大曲、法曲至北宋已所剩无几,即便尚有留存,也难以完整演奏。沈括《梦溪笔谈》卷5载:“所谓大遍者,有序、引、歌、、嶉、哨、催、攧、衮、破、行、中腔、踏歌之类,凡数十解,每解有数叠者。”[21](P30)“大遍”即唐宋歌舞大曲的别称,从头至尾完整演奏的大曲又叫做“大遍”,裁截其中片段表演者则谓之“摘遍”。沈括称“今人大曲,皆是裁用,悉非‘大遍’也”[22](P30)。显然宋代燕乐衰落已久,已没有能力通奏规模庞大的整套大曲,仅能裁截大曲片断,演奏“摘遍”。

另外,《宋史》述及“燕乐”时称:“宋初置教坊,得江南乐,已汰其坐部不用。自后因旧曲创新声,转加流丽。政和间,诏以大晟雅乐施于燕飨,……然当时乐府奏言:乐之诸宫调多不正,皆俚俗所传。……乾道继志述事,间用杂攒以充教坊之号,取具临时,而廷绅祝颂,务在严恭。”[23](P2237)可知宋初教坊已淘汰唐燕乐之坐部伎形式。到了政和年间(1111—1118),开始以大晟雅乐施于燕飨,用雅乐改造燕乐,使俗乐愈渐凋蔽;南宋初,渡江旧乐皆复毁散,后来只能在教坊乐表演时以民间杂耍来充数,参与燕乐表演的乐工也多属临时拼凑,要求尽可能像雅乐一般严肃恭敬,形式上则务求简俭。由此可见两宋时期宫廷燕乐在逐渐被雅化的过程中,日趋衰落。

宋代燕乐实用宫调数的减少正是燕乐衰落的表征,燕乐衰落还表现在宋代宫廷最重要的燕乐机构——教坊的几度兴废及其规模与功能的变化上。

北宋时教坊尚有一定实力,“四方执艺之精者皆在籍中”[24](P2239),但已不可与唐教坊同日而语。如《唐会要》载天宝十三年(754)太乐署供奉曲名及改诸乐名所录燕乐大曲名200余首(2)郭茂倩《乐府诗集》(卷79)称著录222首;清代《钦定续通志》(卷127)载“唐乐署供奉226曲”;李玫在其《唐乐署供奉曲名所折射的宫调理论与实践》中统计共209首;郑祖襄《〈唐会要〉“天宝十三载改诸乐名”史料分析》中统计有212首。,崔令钦的《教坊记》卷末载教坊大曲名325首,南卓《羯鼓录》也录有羯鼓曲名128首,可见唐代教坊及燕乐之盛况。但宋代教坊能演奏的大曲曲目仅宋太宗新制的十八调40首大曲,加上其因旧曲造新声者58首,常奏者不足百首。靖康之耻后,北宋教坊随着北宋政权的灭亡而终了。

到了南宋,教坊的命运更是坎坷。“高宗建炎初,省教坊。绍兴十四年复置,凡乐工四百六十人,以内侍充钤辖。绍兴末复省。……乾道后,北使每岁两至,亦用乐,但呼市人使之,不置教坊。……绍兴三十一年有诏,教坊即日蠲罢,各令自便。”[25](P2246)可知南宋教坊几废几复,即使在它存在之时,其乐队的规模、乐工的能力也都是每况愈下。教坊的内部组织也由北宋的“四部”(3)即分大曲部、法曲部、龟兹部和鼓笛部。改为“十三部色”(4)即筚篥部、大鼓部、杖鼓部、拍板色、笛色、琵琶色、筝色、方响色、笙色、舞旋色、歌板色、杂剧色、参军色。,在十三部色的多种表演形式中,唐代盛行的宫廷歌舞大曲、法曲却无法完整呈现,只能从中摘取部分段落表演“摘遍”;宋教坊以杂剧色为“正色”,可知唐代教坊以歌舞为主的表演形式逐渐被宋代杂剧表演代替。教坊功能及规模的改变正是燕乐衰落的体现,因此宋代燕乐实践中所用宫调数目的日趋减少也是无法挽回的现实。

(二)唐宋燕乐应律定调乐器的改变

宋代燕乐宫调减少的另一个直接原因是应律定调乐器的改变。燕乐调的源头是苏祇婆传于郑译的龟兹乐调,而郑译则听着苏祇婆演奏的琵琶音乐,习而弹之,学会“五旦七调”,又在琵琶上推演,“因其所捻琵琶弦柱相饮为均”[26](P346),最终以十二律与七声音阶旋转相交,得出八十四调。所以姜夔《大乐议》曰:“若郑译之八十四调,出于苏祇婆之琵琶。”钱熙祚在其“乐府杂录跋”中,针对“别乐仪识五音轮二十八调图”之“语不可解”作了评论,并指出:“《直斋书录解题》有段安节《琵琶故事》一卷,晃伯宇《续谈助》钞作《琵琶录》,实即此书。”[27](P47)这说明书中“二十八调图”是段安节《琵琶录》所载的琵琶调理论。《辽史·乐志》更清楚地点明:“燕乐四旦二十八调,不用黍律,以琵琶弦叶之。”[28](P891)因此研究者大都认同隋唐燕乐调以琵琶为应律定调乐器,凌廷堪《燕乐考原》、陈澧《声律通考》、林谦三《隋唐燕乐调研究》、邱琼荪《燕乐探微》等均持此论。如凌廷堪云:“盖乐自郑译而后,乃一大变更。……隋以来之乐,以苏祗婆琵琶为根……唐宋以来之雅乐,及燕乐宫调字谱,皆琵琶之遗产也。”[29](P111-112)邱琼荪虽反对凌氏二十八调源自苏祇婆琵琶的主张,但也称二十八调源于琵琶调是肯定的,“二十八调实在是中外所共有,是琵琶调的一个总体,其中有龟兹琵琶调,也有秦琵琶调,即就是有清乐与法曲等多种乐调在内,而且不独用于琵琶,也用于可以和琵琶合奏的诸般乐器,惟主体是琵琶,且出于琵琶,故谓之琵琶调”[30](P482)。

当代一部分学者认为隋唐燕乐二十八调出自管乐实践,以管色应律定调(5)参见:陈应时.燕乐二十八调为何止“七宫”[J].交响,1986,(3),P10—17;吕建强.“燕乐二十八调”是四宫还是七宫[J].中央音乐学院学报,1993,(4),P48—52;郑荣达.唐宋宫廷礼乐之“中管调”的成因和学理[J].中国音乐,2012,(4),P5—12+54;周天星.唐代定调管色形制之研究——兼论“燕乐七宫”在笛上排列之次序[J].音乐研究,2019,(3),P40—55。。如陈克秀认为笙是唐俗乐二十八调的应律乐器[31];李宏锋提出“以隋唐燕乐实践为基础的俗乐二十八调体系,以筚篥等管色作为建构乐律理论的应律乐器,似乎是无可置疑的事实”[32]。但古今绝大多数研究者还是赞同唐代燕乐二十八调立足于琵琶。如庄永平提出“隋唐燕乐调产生于当时的琵琶乐器上是肯定无疑的。不管是五弦琵琶还是四弦四相琵琶,这些具有固定音位的拨弹乐器是产生当时乐调体系的基础”[33]。关键是古代文献非常清楚地记载着唐俗乐二十八调出自琵琶,如《乐府诗集》中引五代人陈游《乐苑》关于五弦琵琶的解释:“五弦未详所起,形如琵琶。五弦四隔孤柱一,合散声五,隔声二十,柱声一,总二十六声,随调应律。”[34](P1350)这段记载与《乐府杂录》中所言“琵琶八十四调,方得是五弦五本,共应二十八调本”[35](P44)恰好呼应,均表明了五弦琵琶可作为二十八调的应律乐器,即五弦琵琶在旋宫转调时有随调应律的功能。另外,现存唐代燕乐曲谱皆是以琵琶谱为主的燕乐半字谱(弦索谱),如发现于敦煌藏经洞的《敦煌琵琶谱》及保存于日本的《五弦谱》《三五要录谱》。日本藤原师长(1138—1192)编撰的《三五要录》之《琵琶诸调子品》(6)参见:[日]林谦三.东亚乐器考[M].北京:音乐出版社,1962,P269—271。中还记录了武则天敕元万顷编撰的《乐书要录》第8卷所载琵琶十二均定调之法,《琵琶诸调子品》正是日本遣唐使藤原贞敏从大唐带回日本的,其重要内容就是琵琶二十八调及其调弦。因此,从文献记载上看,琵琶作为唐代俗乐二十八调最重要的应律定调乐器是比较可靠的。

但北宋以后,筚篥逐渐成为“众器之首”,取代琵琶成为应律定调乐器。北宋陈旸《乐书》中称它为“头管”。“筚篥,一名悲篥,一名笳管,羌胡、龟兹之乐也。以竹为管,以苇为首,状类胡笳而九窍。……后世乐家者流,以其旋宫转器以应律管,因谱其音,为众器之首。至今鼓吹教坊用之,以为头管。”[36](卷130)至于采用筚篥作为旋宫实践中的应律乐器的原因,陈旸引用唐人李冲的话可作解释:“管有一定之声,弦多舒缓之变。故舍旋宫琵琶,制旋宫双管。法虽存于简易,道实究于精微矣。”[37](卷148)有学者把这段话作为唐代燕乐调出自管色的证据(7)参见:李宏锋.唐宋俗乐二十八调的管色实践基础[J].音乐与表演,2015,(2)。,但本文认为,虽然琵琶之类弦乐器本身并无“一定之声”,但“应律”并非“定律”,只要在演奏开始前,用具有绝对音高的律管校准好琵琶的定弦,那么琵琶自然可以作为乐队之首,帮助其他乐器明确各调用音。至于筚篥等管色乐器有“一定之声”的说法,事实上,笛、箫、管等乐器的发音与吹奏的技巧方法以及气息、口舌的控制等有紧密关系,所以这些管乐器极易于吹奏滑音、摇声等带有明显游移的音高。但弦乐器经过校准后的空弦音,无论演奏法是弹拨还是拉奏,无论力度强还是弱,它只能奏出“直声”,即振动频率稳定,不会有任何上下滑动的音高。因此,弦乐器虽不适合用于定音,但完全可以应律。况且,李冲原话中清楚说明“故舍旋宫琵琶,制旋宫双管”,这不就是说原来采用琵琶旋宫应律,后来改制旋宫双管的意思吗?显然唐燕乐调是以琵琶作为旋宫转调时的“随调应律”之器,而宋代俗乐则变成以筚篥作为旋宫转调的应律乐器。

筚篥是九孔管,而其他传统管色乐器的音孔更少,这类管乐器本身构造上的缺陷,使很多音在管上几乎吹不出,即使相对平均孔距的管子可以用于旋宫,但转调后各音的准确高度无法保证,不像拨弹乐器上有固定音位那样明确。传统管乐器的旋宫当然不如弦乐器便利,这就致使二十八调的应用发生了极大的困难。庄永平指出:“燕乐的发展原本在拨弹乐器上,可以逐步扩大乐调运用的范围,使中国音乐的调性发展逐渐丰富起来。然而,正是由于强化了管乐器的运用,使乐调的发展产生了断裂,后世燕乐调名也就明显地出现了错位,直至不得不在吹管乐器笛上‘另拟宫调’。问题是笛上原就缺少固定的五律,不能不使中国音乐发展就此遇到了极大的瓶颈。”[38]可见,宋代燕乐实践中采用筚篥取代唐代的琵琶作为应律定调乐器,造成了宫调的减少及二十八调理论与实际应用的脱节。[39]

结语

综上所述,唐宋燕乐调在实际应用中宫调数目逐渐减少,隋代到唐初已由三十五调减至二十八调,七个徵调最先退出;五代至两宋时期燕乐调数目继续变化,从废去七角调(大石角、小石角、越角、双角、林钟角、高大石角、歇指角)、两高调(高大石、高般涉),至张炎书写《词源》时,音乐实践中主要使用七宫十二调,即七个宫调、六个商调和六个羽调,由一均四调减少到一均三调。燕乐宫调数目不断减少的趋势一直延续到后世,元初据燕南芝庵《唱论》及周德清《中原音韵》所载已减至六宫十一调,元末南曲仅存十三宫调;至于明清时期,则只余九宫了。尽管元代之后的燕乐调调名依然保持原有称谓,但是燕乐宫调的内涵及其乐学理论性质已发生了改变,出现宫调标记“声情”或宫调标记“换韵”等与乐理本质关联不大的学说,在此不一一赘述。

作为音乐实践中的乐学基础理论,唐宋间的燕乐调实用数目之所以呈现减少的现象,主要原因有二:其一是时移世易,曾经盛极一时的唐代宫廷燕乐,到了宋代无论机构规模、人才技艺、作品数量还是对燕乐的重视程度,都已不复当年。唐人重燕轻雅,而宋人重雅轻燕,以致两宋将燕乐调纳入雅乐系统,并把大晟雅乐用于燕飨,以雅乐改造燕乐,最终燕乐日渐衰落,实用燕乐调数目的减少正是燕乐衰败的表现。其二是燕乐应律定调乐器由唐时的琵琶改变为宋时的筚篥,乐器本身的形制构造及发音特点,使二十八调的旋宫实践变得极为困难,直接造成实际应用中的宫调数目不断减少。