山东地区民间星座知识调查*

2023-08-31孙媛媛刘宗迪吴蕴豪

孙媛媛 刘宗迪 吴蕴豪 张 超

一、作为民族志研究对象的民间天文星象知识

1922 年到1930 年间,国际天文学联合会推出了一套标准星座体系,对全部88 个星座的名称、编号和边界做出正式规定。这个体系主要基于西方天文学传统,吸收了从4000 年前美索不达米亚的星象岩画到开始于16 世纪的大航海时代对众多南天星座的观察和命名,作为全世界的标准星座。另一方面,在东方世界中,三垣四象二十八星宿的星官系统至迟在战国时期已经大体形成,两千多年来长期稳定存在,被东亚各国广泛采纳,在中国本土,历经多个朝代的修改补充,在清代确定为三百余星官。国际星座系统为世界天文学界所公认,东方星官系统则为中国历代司天官员所公认,这两个系统都可以称之为“官方系统”。不过,在这些得到知识阶层确认的、因此成为大传统构成部分的星座系统之外,在各个地区的民间都存在着丰富多彩的、非标准化的星象知识。苍穹高悬,群星璀璨,有目共睹,根据星星的运转,可以划分季节、标定时间,根据星星的位置,可以判断方向、标定空间,对于生活于大地上的人类而言,星空就是天然的钟表和罗盘,因此,关于星空的知识,自古就是各民族传统知识的重要组成部分。不同地方的民众,从其特定的风土环境、生活方式、文化风俗出发,观照、想象、筹划、命名星空,从而形成各具千秋的星象体系:不同地区的人们会把同一组星想象成不同的事物,赋予不同的名字,甚至会关注不同的星星,对同一片星群做出不同的分组和构图,从而形成千姿百态、参差多端的“民间星座”传统。

相对于官方星座体系,民间星座一般有如下几个特点。第一,民间星座的整体系统性较低,民众只会关注那些容易显眼的亮星,因此一般不存在将全天恒星全部囊括其中的民间星座系统。第二,民间星座的功能性较强,很多民间星座的出现都与季节、时令、农时、狩猎、捕鱼、航海等活动有关。第三,民间星座的象形程度很高,通常采用形状明显的亮星组合而成,被想象成各种为人们常用的、熟悉的工具、动物等的形象。第四,民间星座可追溯的历史较短,大多数民间星座的名称只能追溯到一两百年的历史,此类星座往往以民间故事、传说、歌谣、谚语等口头传统为载体,只有少数民间星座可以追溯上千年乃至数千年的久远历史,此类星座名称往往在古代诗歌、史书中就已经见诸记载,至今仍以口头知识的形式流传民间。

民间天文知识作为地方性知识和传统知识的一部分,久已引起西方天文学史、人类学、民俗学、文化史等领域研究者的关注,天文学界将研究民间天文学(包括民间星座)的学科称为民族天文学。民族天文学关注天文学传统的多元化、地方性,因此,在全球化时代,与民族植物学、民族动物学、民族药物学、民族地理学、民族生态学等民族志学科并为后现代、后殖民语境下的重要研究领域。中国幅员辽阔,少数民族众多,文化丰富多彩、源远流长,原本是从事民族志天文学研究和民间星座知识调查的沃土。但是,实际情况却大为不然。我国因为有着源远流长的官方天文学传统和丰富的天文学典籍和天文观察记录,因此中国学者的研究兴趣一直都专注于传统主流天文学的研究。不过,由于中国是统一的多民族国家,很多少数民族都有自己自成一体的天文学传统和星座体系,藏族、彝族、傣族等有文字民族更有大量的天文历法典籍流传下来,因此,中华人民共和国成立以来,仍有几位天文史学者和少数民族学者投身于对少数民族天文学传统的发掘、收集与研究上,但这方面的研究还主要侧重于少数民族天文文献的研究,而对于流传于民间口头的天文知识和星座知识的研究,即真正民族志意义上的民族天文学的研究,还远远不够。①陈久金先生是中国少数民族天文学研究领域首屈一指的学者,他(与卢央合著)的《彝族天文学史》(昆明:云南人民出版社,1984 年)是中国民族天文学领域的第一部重要著作,他的《中国少数民族天文学史》(北京:中国科学技术出版社,2008 年)作为“中国天文学史大系”之一种,则是中国民族天文学研究的集大成之作,这两部著作都有侧重民族天文文献史料而忽视民间口头传统的倾向。

中国学界尽管严重忽视民族志天文学和民间星座知识的调查研究,但这方面的研究也不是绝无仅有。20 世纪80 年代初,中国科学院自然辩证法研究所和南京大学等单位的天文学史研究者在云南的几个少数民族地区对民间天文学知识进行了初步考察,通过考察发现各族人民的天文与星象知识与当地的生活方式、自然环境密不可分。②见陈宗样、邓文宽、王胜利《凉山彝族天文历法调查报告》以及卢央、邵望平《云南四个少数民族天文历法情况调查报告》,均载《中国天文学史文集》(第二集),北京:科学出版社,1981 年。1980 年,北京天文台的天文学者李启斌、李竞和华南师范大学的刘南威结合对《郑和航海图》中牵星图的研究,对我国东南沿海渔民的航海天文知识作了大范围的调查,这次调查的范围以江浙沿海为起点,一直到海南岛,覆盖了我国东南沿海的大部分地区。在调查中,学者请教了近百名有丰富航海经验的民间航海家,记录了北辰星、子午星、子未星、定盘星,小北斗、北斗星、北辰舵、北舵、北舵头、天罡星、子午带、南门星、水平星、水门星、流平星、南挂星、七星、七夜、七簇、姑星、南斗星、帆船舵、南船,南帆,织女星、榄核星、牛郎星、宝鸭、扁担星、稻桶星、犁尾星、犁耙星、三枝浆、东星、西星、五更晓、黄昏晓、安更星,光星、大星、东斗、西斗、落错米、煮笼饭、钟星、偷牛星等数十个星座,证实我国沿海渔民有丰富的航海天文经验。这些民间航海天文知识,继承了我国古代航海家的传统,说明民间航海天文、星座知识基于航海实践,因此能够在航海者中世代流传。③刘南威、李启斌、李竞:《我国最早记载牵星术的海图》,载姚明德编:《郑和下西洋研究文选(1905—2005 )》,北京:海洋出版社,2005 年,第561—569 页。在民俗学、民族学、民间文艺学研究领域,富育光、黄任远等从20 世纪60 年代起,对东北各民族的宗教、神话、民间故事及其蕴含的地方知识作了长期的调查研究,东北萨满为了在通神时神游天界,需要对灵魂在天界经由的道路有所了解,因此,天文星象知识是萨满传统知识中不可或缺的一环。①参见富育光:《富育光民俗文化论集》,长春:吉林大学出版社,2005 年;黄任远:《通古斯—满语族神话研究》, 哈尔滨:黑龙江人民出版社,2000 年。

国内已有的民间天文学调查主要侧重于少数民族地区,对于汉族地区尤其是北方农村地区的民间天文学调查尚付阙如,那么,在科学的天文历法知识已经高度普及的今天,在北方农村地区是否还有民间天文知识的遗存呢?这是我们进行这次调查的最初动机。之所以将调查地区选在山东,则是受李竞、李启斌、刘南威三位学者在20 世纪80 年代对于东南沿海航海者星座知识的调查的启发。山东省有着漫长的海岸线,山东沿海有着久远的航海捕捞传统,航海者离不开星座的指引,往往有着丰富的天文知识。李竞等学者在80 年代的研究只调查了江浙以南的沿海地区,而并未对山东沿海进行调查。在查阅相关材料后我们还发现,已被记录下来的几个山东地区民间星座,有几个在全国普遍存在,如牛郎星、牛锁头星、梭子星、三星、勺星等,另有几个则为山东地区所特有,如参门星(猎户座的主要部分)、攒把星(昴星团)等,也表明山东的民间星座有其地方特色。因此,我们这次调查决定从山东地区开始。

现在网络交流发达,利用网络搜集资料方便,因此,本次民间星座调查,我们采用了传统的田野调查和线上调查相结合的方式。田野调查主要通过问卷和访谈的方式,依靠各地天文组织或天文爱好者深入民间进行调查,填写问卷。线上调查方式分为数据库和互动传播平台两部分,活动的组织方《中国国家天文》杂志社建立了名为“家乡的星星”的数据库(网址:http://mystar.china-vo.org/mystar/User/Login.aspx),统一管理数据,并利用《中国国家天文》新媒体平台(包括微博、微信、线上群等形式)进行线上传播,搜集数据,并有专人进行资料整理和回访。

二、山东民间星座调查的收获

本次山东民间星座调查的问卷设置了如下一些问卷项目:(1)“星名或星座名”;(2)“信息来源地”;(3)“所属民族或人群”;(4)“星座的基本形状”;(5)“星座出现季节”;(6)“星座天空中的位置”;(7)“星座由哪些星构成”;(8)“星座名称的含义”;(9)“对应的中、西方星座”;(10)“是否有相关故事或说明”,并注明信息提供者的姓名、年龄、联系方式等。其中,关于星座的基本形状、出现的季节、在天空中的位置、由哪些星构成等问题,旨在星座证认,这主要考虑到很多民间星座在证认上困难较大,需要收集尽可能多的相关信息。为了保证信息的准确性,在条件允许的情况下,还让信息提供者现场指认星空,或者绘图说明。

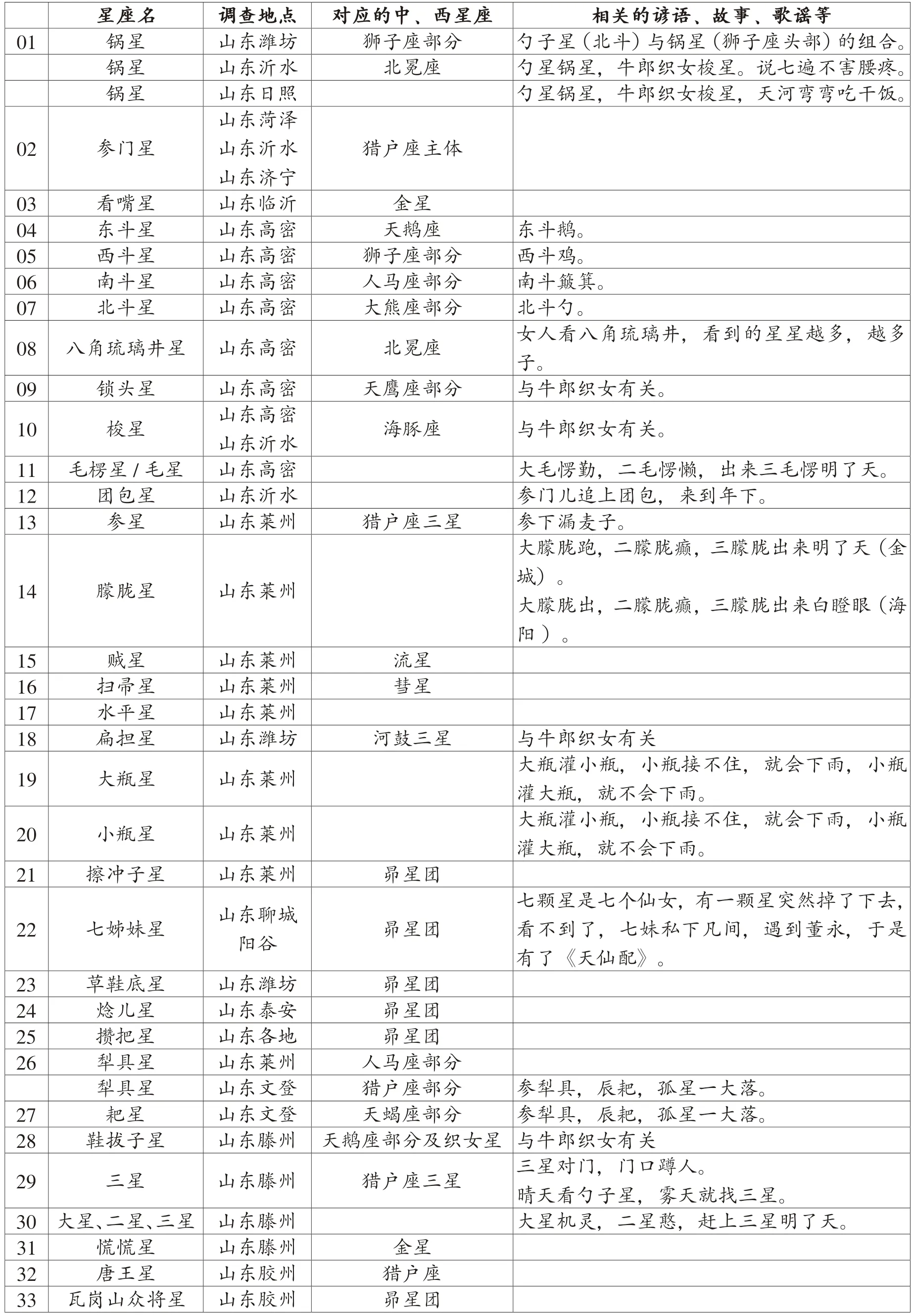

本次调查从2015 年开始,到2019 年告一段落,综合问卷调查结果和网上互动收集到的资料,共收集到了33 个不同的民间星座名称,但通过指认发现,其中有两个星座名,即锅星和犁具星,在不同的地方尽管同名,其所指的星却各不相同,因此,实际上共收集到36 个民间星座名,兹将这些民间星

座名列表如下:

综合本次调查结果,我们对于山东当代民间星座知识初步得到如下几方面有意思的认识:

1.昴星团的多样性称谓

昴星团在中国官方星官体系中被称为“昴宿”,位于西方白虎七宿中的第四位。在西方的星座体系中,昴星团位于金牛座,没有单独进行划分。肉眼观看可见模糊的一簇小星聚拢在一起,似有云气感。而现代研究表明,昴星团是银河系银盘附近的一个疏散星团,距离我们较近,其中主要为年轻的蓝色大质量恒星,周围存在反射星云,蓝色恒星的光将这些云气照亮,故看起来仿佛其中有一团云气。其亮星主要有六颗,眼力好的话可以看到七颗星。昴星团在冬季夜空中非常显著,在秋季的后半夜、冬季的深夜、早春的前半夜,都可以看到,昴星团形态特别,引人注目,整个冬天的夜空都可以看到,因此,自古就被人们作为冬天的标志,在《尧典》中就有“日短,星昴,以正仲冬”的记录,以昴宿黄昏南中作为仲冬季节的标志。

在各地区中国民间星座调查中,昴星团是最常出现的星座之一,广东一带称之为“七姑星”或“姑星”,也有时讹为“孤星”,这是一个广为流传的民间星座名称。江浙一带则称昴星团为“七簇星”,仍为当地民众广泛认知。昴星团在希腊被称为七兄弟星,在中国的藏族、蒙古族地区也被视为天上的七个兄弟,但在中国大部分地区,由于七仙女故事的脍炙人口,昴星团更多是与七仙女的形象相配,被称为“七姐妹星”。七仙女故事说的是天上的七个仙女来到人间,其中最小的一位留在人间的故事,有的民间故事说,天上的昴星团原本有七颗,之所以现在只能看到六颗,是因为最小的那位留在了人间。七仙女的故事,最早见于晋代干宝《搜神记》,其文谓:“豫章新喻县男子,见田中有六七女,皆衣毛衣,不知是鸟。匍匐往,得其一女所解毛衣,取藏之。即往就诸鸟。诸鸟各飞去,一鸟独不得去,男子取以为妇,生三女。其母后使女问父,知衣在积稻下,得之,衣而飞去。后复以迎三女,女亦得飞去。”①干宝:《搜神记》,汪绍楹校注,北京:中华书局,1979 年,第175 页。郭璞《玄中记》所言略同。不过,在古代文献记载的这个故事中,始终没有明确地将七仙女与昴星团联系起来,相反,由于七仙女故事在流传过程中与牛郎织女故事粘合,因此七仙女故事常常被与另一颗明星,即织女星联系起来。

称昴星团为七姐妹星和七姑星的说法,在本次山东地区民间星座调查中也有出现,但调查表明,山东地区昴星团的称谓不止七姐妹星一种,而是有多种以前未曾见于记载的称谓。本次调查到的山东关于昴星团的民间称谓,最常见的是“攒把星”的说法, 与“攒把星”相近的写法还有“船把星”“权把星”“攒毛星”“攒昴星”“泉坝星”等,但“攒把”究竟为何物,受访者都说不出所以然来。经对山东方言用语的调查,“攒把”“权把”等当指昴星团是由数颗星紧紧挤作一团组成的意思。山东即墨方言说:“把这把菜攒巴攒巴”,意思是把这把菜攥紧成一团(将其中的水分挤出来),“把这把谷秸权巴权巴”,意思是说把长条形的谷秸折断弄成紧凑的一团。另外,“昴”通“卯”,“卯”在口头用语中也有挤压、紧凑的意思,“卯足劲”,就是把力气都集中在一起,“铆”,意为把两片金属用铆钉紧紧拼接,在山东民间,威胁揍人,会说“小心我卯你”,意为攥紧拳头打人。若此说不差,则“攒把星”“船把星”“权把星”“攒毛星”“攒昴星”“泉坝星”都是对昴星团的形态的描述,指昴星团数颗星星紧紧挤作一团的样子。

沂水县则称昴星为团包,当地流传一条谚语:“参门追上团包,来到年下。”参门即参宿,团包即昴星。昴星升起在前,参星升起在后,春节前后,昴星开始向西方夜空降落,而参星则升上南方夜空,故说“参门追上团包,来到年下。”据资料提供者解释,昴宿星团七颗星肉眼可辨,形成一团荷包状,故沂水人称为团包。可见,称昴星为团包,也是源自对昴星团形态的描述,这可以佐证昴星名为“攒把”的来由。

除了“攒把星”或“团包星”外,昴星团在山东地区还有多个名称。其一,“捻星”。“捻星”的“捻”字,信息提供人不知道写作何字,此为记音。“捻”作动词,指将多股线条拧成一股,作名词讲,指多股线条或片状物拧成的绳状或条状物,如灯捻儿、纸捻儿等。所谓“捻星”,可能也是指昴星数颗星紧挨一起的样子。其二,“草鞋底”。潍坊地区则称昴星团为“草鞋底”,据调查者描述:“金牛座的昴星团,用肉眼看大约是围成一圈的,记得大约有7—8 颗星的样子,我们老家的老人说那是草鞋底星。至于什么来历也说不清,估计用肉眼看去那一圈星星有点像鞋底的样子。”草鞋底具有明显的形态轮廓,与昴星团七颗星斗状的形态确有类似之处。不过草鞋底还有其他一些含义。在中医药典里,草鞋底是菊科苦地胆的别称。①中国中医研究院、广州中医学院:《简明中医辞典(修订本)》,北京:人民卫生出版社,1979 年,第391 页。在山东地区,草鞋底还是一种虫子的别称,在山东济南、潍坊等地方言中,“草鞋底”指一种体短而扁、灰白色、足易脱落、毒颚很大、行动敏捷的虫子。②董文斌:《俗说济南话》,济南:济南出版社,2013 年,第263 页。此外,蚰蜒亦称“草鞋虫”,属多足纲,蚰蜒科。③《辞海》编辑委员会:《辞海》,上海:上海辞书出版社,1979 年,第80 页。可见山东地区的草鞋底是一种与蚰蜒类似的多足纲动物,从形态短而扁、灰白色、多足等形态特征看来,与昴星团在形态上确有类似之处。考虑到草鞋底虫是山东地区特有的一种别称,因此可以断定昴星团的民间名称“草鞋底”,实际上是指的蚰蜒。其三,“擦冲星”。调查中收集到两例“擦冲星”“擦冲子星”的记录,来源均为山东烟台莱州,其中一位调查者还记录到当地的民谣“擦冲星,数不清,擦萝卜,擦土豆”。擦冲是山东农村常见的将红薯、土豆擦成丝的厨房用具,由木柄、木板和多眼的金属片组成。因擦冲多眼,故山东民众将它与多颗星星簇集的昴星团联系起来,从而名之为擦冲星。

2. 参宿称为参门

调查中收集到多例关于参门星的记录,因方言缘故,也有“时门星”“申眛星”等,来自济宁的调查者说,当地有一种“申昧星”的民间星座,具体哪两个字并不清楚,但与猎户座相关。当地有“申昧晌,把麦播,申昧落,把麦割”。晌、落,指清晨时申昧星所在的位置,“晌”指星在正南方,“落”指星在西方即将降落地平线。沂水县的调查者提供的资料称该星座为“时门”,也与猎户座相关,调查者解释称参宿为时门的缘由:“猎户座参宿四到七形成了一个巨大的天门,而金腰带就是扼守门户的关键所在。这扇门就是冬夜的时钟,有各种谚语描述时令与时辰的对应关系,以时门儿来标记。”参门、时门、申昧显然都是参宿的不同叫法,联系到参宿的名字来历久远,广为人知,可以断定这个民间星座称谓原本当作“参门”。据文献记载,河北也有称参为参门的情况,河北新和县有民谚说:“参门正南,家家拜年。”④丁世良编:《中国地方志民俗资料汇编》第1 册,北京:国家图书馆出版社,2014 年,第602 页。

参宿是西方七宿中的最后一宿,参宿由三颗一字排开的亮星组成,周边还有数颗亮星,这些亮星组成西方星座体系中的猎户座。参宿在夜空中非常容易辨认,在整个冬天一直挂在夜空,因此自古即被作为冬天星空的标识。参星在春节前后的前半夜正好运行到南方夜空,因此很多地方都有“三星在南,家家过年”的谚语。关于参宿,最为中国读书人熟知的是“参商不相见”的神话,见于《左传·昭公元年》:

昔高辛氏有二子,伯曰阏伯,季曰实沈,居于旷林,不相能也,日寻干戈,以相征讨。后帝不臧,迁阏伯于商丘,主辰,商人是因,故辰为商星;迁实沈于大夏,主参,唐人是因,以服事夏商,其季世曰唐叔虞。当武王邑姜方震大叔,梦帝谓已:余命而子曰虞,将与之唐,属诸参而蕃育其子孙。及生,有文在其手曰虞,遂以命之。及成王灭唐而封大叔焉,故参为晋星。

高辛氏的两个儿子阏伯和实沈,见面就打架,高辛氏只得把兄弟分开,让阏伯住在商丘,让实沈住在大夏,分别主管辰和参。辰即心宿,又称大火星,属东方七宿,相当于西方天文学的天蝎座,跟属西方七宿的参宿正好一东一西,春天的黄昏,心宿升起时,则参宿正好降落,秋天的黄昏,参宿升起时,则心宿正好降落,两个冤家对头从此天各一方,不再吵架。杜甫在《赠卫八处士》一诗中说:“人生不相见,动如参与商”,用的就是这个典故。在河北新和县,流传一条“参门不见辰门,姐夫不见姨子”①丁世良编:《中国地方志民俗资料汇编》第1 册,第602 页。的谚语,则是参、商不相见典故的通俗版。

有意思的是,在山东青州还流传着一个与参商不相见类似的故事:

参门是一个孩子,为给母亲治病,去京城找当御医的舅舅晨,但晨并没治好参门母亲的病,参门在背着母亲回家的路上,误打误撞遇到偏方,治好了母亲的病。参门以为舅舅不想给母亲治病,从此记恨舅舅晨,从而不再和他来往。②李建华主编:《青州民间文学集成》,济南:山东文艺出版社,1989 年,第2—3 页。

故事中的舅舅名叫“晨”,显然就是“辰”。《左传》参商不相见神话里的参与辰是兄弟俩,在这个故事里,变成了外甥与舅舅。同样在鲁北地区,在利津县几个相邻的村落,都叫望参门村,包括中望参门村、东望参门村、西望参门村、南望参门村、北望参门村、小望参门村等。关于望参门村的来历,当地流传传说:

三国时期曹军一位将领至此(一说是唐太宗征高句丽),迷失了方向,便搭建了一个门,用来望北斗星,于是这个门被称为望参门。③东营市利津县文化局:《利津民间文学选集》,资料本,1989 年,第34 页。

这个传说认为望参门是用来望北斗星的,但北斗星并无参门的称谓,当是传说在流传中发生的讹误。参宿在冬夜长时间位于南方夜空,非常引人注目,因此也可以用来标定方向。

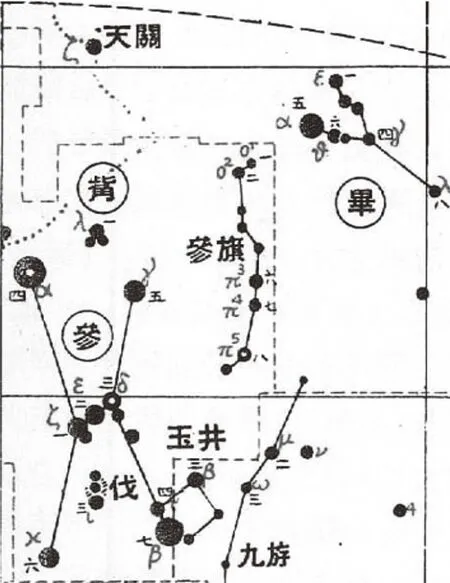

民间为何称参宿为参门?调查中有人认为猎户座四角的四颗亮星,即参宿四、参宿五、参宿六、参宿七,连起来构成门的形状,故有参门的说法。实际上,参门的来历可能还有别的解释,在猎户座的正上方,银河边上,有一颗叫天关的星(即金牛座ζ),此星被称为天关,说明在古人心目中,猎户座所在的一片明亮的星区,是天关所在,天关亦即天门,中国古代神话中所说众神由以上下于天的天门,即与参宿有关。④刘宗迪:《神话与星空:“绝地天通”的天文学阐释》,《中原文化研究》,2020 年第4 期。参宿所在既然是天门,则参星称为参门星可能与此有关。

图一 参宿与天关

3.织女及其附属星座

牛郎织女会天河的故事,在中国可谓家喻户晓, 《诗经·小雅·大东》说:“维天有汉,监亦有光。跛彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成报章。皖彼牵牛,不以服箱。”这是牛郎织女神话传说最早的雏形。①刘宗迪:《七夕》,北京:三联书店,2013 年,第34—35 页。织女星的名字起源很早,保存西周天象观察记录的《夏小正》云:“七月,初昏,织女正东乡。”可见早在西周时期的先民就已经注意到织女与银河的关系了。中国民间一直有七月七日拜织女的风俗,关于七夕节与织女的关系,以及牛郎织女传说的发生和演变,刘宗迪在《七夕》一书中有详细的考证和论述,此不赘述。

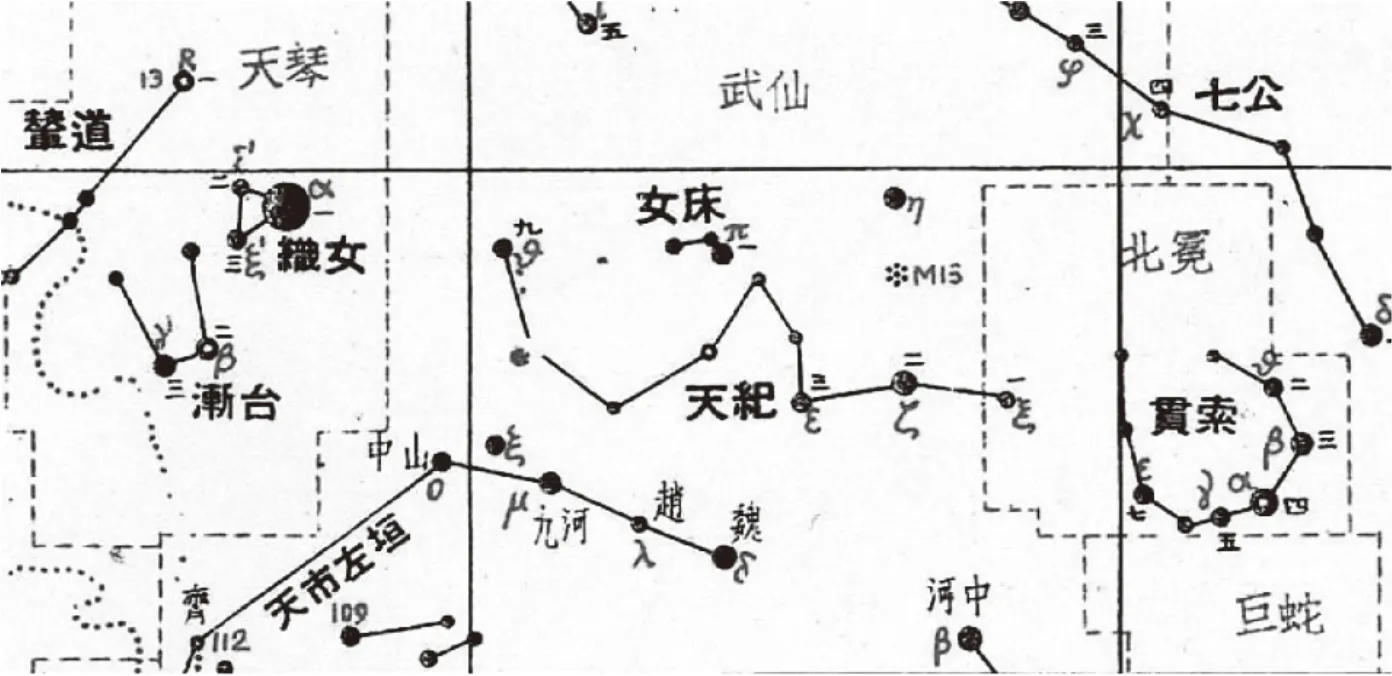

中国人将织女星想象为天上的纺织女,将与她隔河相望的天鹰座α 星想象为织女的丈夫牛郎,称为牵牛,又名河鼓。在民间星座观念中,与织女、牵牛(河鼓)相邻的一些星,也被与牛郎织女故事联系了起来,比如织布用的梭子,扔到河岸,变成了梭子星(海豚座四颗星),牛郎使用的牛锁头成为锁头星,使用的扁担成为扁担星(即河鼓一、河鼓三),在七夕之夜为牛郎织女架桥的喜鹊成为喜鹊星(天津星官中的几颗星)。本次调查中,在滕州一带征集到一个叫“鞋拔子星”的民间星座名,民间的说法也与牛郎织女神话有关,鞋拔子是织女为牛郎所制,很可能指织女边上的辇道。在中国传统星官图中,织女星的西边是女床(相当于西方的武仙座),即织女的床,女床的西边是贯索(相当于西方的北冕座),贯索一共有九颗星,连接起来像是一条环形的索链,也像一口开口向上的饭锅。本次调查发现,山东沂水民间所说的饭锅星,就是指北冕座。当地的说法认为,北斗七星是牛郎织女的饭勺,北冕座则是织女的饭锅,织女的边上还有一只织布梭在她身边。同时还收集到一条来自沂水的民谣:“勺星锅星,牛郎织女梭星。说七遍不害腰疼。”关于北冕座,在山东民间还有一个名字,叫“八角琉璃井星”,将贯索的一圈想象为一口井,这种说法我们不仅在山东收集到,在河北地区也收集到几例。关于八角琉璃井星,民间有个说法,认为它本来有八个角,王母娘娘上井打水时踩掉了一个角,故剩下七个角,河北省平乡县的一首民歌《星星歌》说:“八角琉璃井星七个,王母娘娘来打水,一脚蹬下去星一个。”①中国民间文学集成全国编辑委员会:《中国歌谣集成·河北卷》,中国ISBN 中心出版,2004 年,第305 页。之所以会出现这个说法,是由于贯索九星,两端的两颗星比较暗,只有七颗星比较亮,所以民歌里说八个角变成了七个角。

图二 织女和贯索

结 语

中国地域辽阔,民族众多,地域文化丰富多彩,这决定了中国的民间传统天文知识和星座知识一定丰富多彩,参差多端。民间天文知识是民众长期生产生活实践的结晶,蕴含着丰富的传统文化内涵,是一笔值得珍视的文化遗产,对于科学史、天文学史、民俗学等领域的研究都有着重要的价值。随着城市化进程的加快,民间传统天文知识也跟所有传统文化一样,正面临着消失的危险。本次调查的动机之一,就是要赶在这种独具灵韵的知识消失以前,将它记录、保存下来。

本次对于山东地区民间星座知识的调查,验证了此前对于山东民间星座较为丰富的判断,发现了几个从未被记录过的新民间星座,在一定程度上达到了认识、发现、抢救民间星座文化的目的。此外,本次调查也发现,民间天文知识和星座知识有着鲜明的地方性,尽管同属山东地区,但不同市、县对于同一星座的构想、命名可能呈现出明显的差异,胶东地区和鲁西南地区的民间星座系统就存在着很大差异,这种差异形成的原因,还需要更多的调查数据进行分析。

本次调查表明,民间天文星座的调查是一个兼跨天文学、民俗学、民族学、方言学的研究领域,需要各方面学者通力合作才能顺利进行,而最重要的是,研究者需要通过田野调查的手段获取可靠的第一手材料。由于神话传说、故事、歌谣、谚语等民间口头传统往往包含各种民间传统知识,因此,这些材料是民间星座知识研究的重要素材,20 世纪80 年代以来,陆续出版的各地民间文学三套集成资料,可谓民间知识的宝库,其中不乏与民间天文星象知识相关的内容,有待于研究者的挖掘。由于本次调查的参与者主要是天文爱好者,而较少民俗学界的参与,因此,在调查中虽然利用了一定的民间文学资料,但这方面的工作还远远不够,中国民间星座知识的调查期待着民俗学者、民族学者的加入。