蛇毒血凝酶治疗肺结核咯血的临床效果及对其肺功能的影响

2023-08-31陆小玲

陆小玲

作者单位: 214500 江苏省靖江市第二人民医院结核科

我国肺结核疾病有着较高的发病率,由于其存在一定传染性,近些年来随着经济发展,人口流动以及居民年龄结构发生变化,肺结核的临床发病率逐年上升[1]。肺结核的病理机理为患者感染结核分枝杆菌,未及时治疗干预,病菌长时间对呼吸系统进行侵袭,导致呼吸系统出现不同程度的坏死,随着病情加重对血管造成一定损伤,致使血管破裂,诱发咯血等临床表现[2]。肺结核并发症中咯血是最常见的,同时具有较大的危害性,若治疗不及时将导致患者窒息或失血性休克,甚至威胁生命安全[3]。肺结核咯血临床止血有手术止血和药物止血两种方式,其中手术止血有着较好的止血效果,但存在一定禁忌证,特别是该病患病人群中以中老年患者居多,其自身伴有一定基础性疾病,手术风险较大。药物治疗无创伤且没有过多禁忌证,临床针对肺结核咯血患者多通过药物保守治疗[4]。垂体后叶素联合硝酸甘油是临床对于咯血患者常用的治疗药物,有较好止血效果,但用药后均出现不同程度的不良反应,且起效慢,药效在机体内持续时间相对较短,从而限制了其在肺结核咯血患者中的应用[5]。研究资料显示,蛇毒血凝酶最快能够在5 min内起到止血效果,且不良反应相对较少。本研究观察蛇毒血凝酶治疗肺结核咯血的临床效果及对其肺功能的影响,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年3月—2021年3月靖江市第二人民医院收治的肺结核咯血患者44例,按随机数字表法分为观察组和对照组,各22例。观察组男13例,女9例;年龄46~72(60.12±1.37)岁;肺结核类型:空洞型14例,浸润型8例;咯血症状:痰中带血块10例,痰中带大量血9例,痰中有血丝3例。对照组男12例,女10例;年龄45~71(59.52±1.42)岁;肺结核类型:空洞型13例,浸润型9例;咯血症状:痰中带血块9例,痰中带大量血10例,痰中有血丝3例。2组患者临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会核准开展,患者及家属已知晓研究内容并签署知情同意书。

1.2 病例选择标准 纳入标准:经病理诊断确诊,有咯血等临床表现。排除标准:(1)肝肾功能衰退;(2)不能自主呼吸,需进行机械通气;(3)合并免疫系统疾病;(4)合并心脑血管疾病;(5)合并恶性肿瘤;(6)临床资料缺失;(7)对本研究相关药物有过敏史;(8)入院前接受过其他治疗;(9)存在认知障碍与沟通交流障碍。

1.3 方法 对照组予垂体后叶素联合硝酸甘油治疗:垂体后叶注射液(上海上药第一生化药业有限公司生产),每次24 U,以0.1 U/min的滴速静脉滴注给药,每天1次;硝酸甘油注射液(山东圣鲁制药有限公司生产)根据患者个体差异控制用量,以10~200 μg/min微泵泵注,每天1次,用药期间监测患者血流动力学参数变化。每天1次。治疗期间密切留意患者临床表现,若咯血症状消失,则垂体后叶素给药量缩减1/2。观察组予蛇毒血凝酶治疗:注射用白眉蛇毒血凝酶(锦州奥鸿药业有限责任公司生产)1 000 U肌内注射,每天1次。2组均以3 d为1个疗程,治疗1个疗程后比较疗效。另治疗期间嘱患者绝对卧床休息,减少活动量。

1.4 观察指标与方法 比较2组患者治疗效果,临床指标(用药起效时间、咯血症状消失时间、咯血量),治疗前后凝血功能指标[凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(Fib)以及凝血酶时间(TT)]、肺功能指标[1 s用力呼气量(FEV1)、FEV1/FVC、1 s率(FEV1%)、最大呼气流量(PEF)]、血气指标[动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)、pH]以及不良反应(感染、休克、皮疹)发生率。治疗前及治疗3 d后采集患者晨起空腹外周静脉血3 ml,采用血凝分析仪检测其凝血功能指标。采用肺功能仪检测患者肺功能。采用血气分析仪检测血气指标。

1.5 疗效判定标准 显效:患者生命体征平稳,凝血功能指标恢复正常,咯血等临床症状完全消失;有效:患者生命体征基本稳定,凝血功能指标以及咯血等临床症状均明显改善;无效:患者病情无明显好转,凝血功能异常且仍然有咯血表现。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

2 结 果

2.1 治疗效果比较 观察组患者治疗总有效率为95.45%,高于对照组的72.73%,差异有统计学意义(χ2=4.247,P=0.039),见表1。

表1 对照组与观察组治疗效果比较 [例(%)]

2.2 临床指标比较 观察组用药起效时间、咯血症状消失时间和咯血量均短于或少于对照组,差异均有统计学意义(P均<0.01),见表2。

表2 对照组与观察组临床指标比较

2.3 凝血功能指标比较 治疗前,2组患者PT、APTT、Fib、TT比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗3 d后,2组PT、APTT、Fib、TT均较治疗前缩短或减少,观察组短于或少于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01),见表3。

表3 对照组与观察组治疗前后凝血功能指标比较

2.4 肺功能指标比较 治疗前,2组患者FEV1、FEV1/FVC、FEV1%、PEF比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗3 d后,2组FEV1、FEV1/FVC、FEV1%、PEF均较治疗前升高,且观察组升高的程度大于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01),见表4。

表4 对照组与观察组治疗前后肺功能指标比较

2.5 血气指标比较 治疗前,2组患者PaO2、PaCO2、pH比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组PaO2与pH均较治疗前升高,PaCO2下降,且观察组升高或下降的程度大于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01),见表5。

表5 对照组与观察组治疗前后血气指标比较

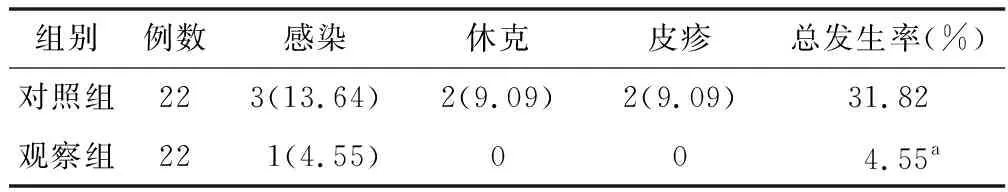

2.6 不良反应比较 观察组不良反应总发生率为4.55%,低于对照组的31.82%,差异有统计学意义(χ2=5.500,P=0.019),见表6。

表6 对照组与观察组不良反应比较 [例(%)]

3 讨 论

肺结核作为慢性感染性疾病,近些年来有着较高的发病率,且发病人群向着年轻化方向发展,这与当前人口流动性大存在一定关联[6-7]。其中咯血是最为常见的并发症,若咯血症状未得以有效干预,随着咯血反复,为病灶传播带来有利契机,从而加重病情,甚至威胁到患者的生命安全[8-10]。肺结核少量咯血患者,主要为病理机理影响下患者毛细血管通透性不断提升;中等量咯血患者主要为病情加重,病变对小血管带来一定侵蚀,导致血管破溃;大量咯血患者主要是由于病情进一步加重,病变位置动脉瘤破裂所致[11]。中量咯血以及大量咯血,患者普遍会表现出窒息或休克,并且扩散结核致病菌,因此肺结核咯血患者首先应当开展止血治疗[12]。

临床对于肺结核咯血的治疗可分为手术治疗和药物保守治疗,手术治疗虽然有着较好的治疗效果,但对患者身体情况有着较高要求,当前肺结核咯血患者以中老年人群居多,其多伴有心脑血管等慢性疾病,手术治疗存在较大风险。传统药物治疗多通过硝酸甘油联合垂体后叶素治疗,药物成分中的加压素在患者血管平滑肌位置发生药理作用,提升血管平滑肌兴奋度,促进肺动脉及血管收缩,从而控制出血量[13]。同时二者联合用药还起到一定的促进血小板凝聚效果,易于形成血栓,从而达成止血的效果。但临床发现二者联合用药后,加压素会诱导血压升高,患者出现不同程度的胃肠道不良反应,这对于存在心脑血管等慢性疾病的肺结核咯血患者而言是明显禁忌证,因此限制了其在临床肺结核咯血治疗中的应用。

蛇毒血凝酶作为冻干蛇毒中分离提取的主要物质,其含有类凝血激酶以及凝血酶,对血小板因子Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ起到一定活化作用,对血小板凝集起到一定刺激作用,同时在血小板因子Ⅲ的作用下,类凝血酶会向凝血酶转化,活化因子Ⅴ并在凝血因子Ⅹ上发挥作用,提升止血效果[14]。与此同时蛇毒凝血酶还能够直接在内源性凝血系统中发挥作用,促进降解纤维蛋白原链中的Arg16-Gly17链,使纤维蛋白原得已释放,促进可溶性纤维蛋白单体生成,进而促进纤维蛋白Ⅰ多聚体生成,其在血管破溃位置能够有效凝聚血小板,促进形成血栓,发挥快速止血的作用。另外,从用药安全性分析,蛇毒血凝酶在发挥凝血作用的同时,并不会致使血小板凝聚在正常血管壁而形成血栓。

本研究结果显示,观察组患者治疗总有效率高于对照组;观察组用药起效时间、咯血症状消失时间和咯血量均短于或少于对照组;治疗后,2组PT、APTT、Fib、TT及PaCO2均较治疗前缩短或降低,FEV1、FEV1/FVC、FEV1%、PEF、PaO2与pH均较治疗前高,观察组改善程度均大于对照组;观察组不良反应总发生率低于对照组。这与易江等[15]的研究结论相一致。进一步证实了蛇毒血凝酶在肺结核咯血患者治疗中的应用价值。

综上所述,蛇毒血凝酶治疗肺结核咯血的临床效果较好,可有效改善患者咯血症状,降低咯血量,促进其凝血功能及肺功能恢复,同时用药安全性高,值得临床推广应用。

利益冲突:所有作者声明无利益冲突。