《麦田守望者》主人公霍尔顿的创伤叙事分析

2023-08-30张成羽周明

张成羽 周明

摘 要:《麦田守望者》是美国作家杰罗姆·大卫·塞林格创作于20世纪50年代、描述青年一代成长的著作,被称为“垮掉的一代”的宣言书。小说主人公霍尔顿·考尔菲尔德在叙事过程中所呈现的非线性叙事、语言规范的缺席与语义断裂等反常规的叙事特征结合在一起,共同构成文本创伤叙事特征的有力证明。而造成上述创伤叙事的成因,则在于创伤记忆的异乎寻常性。细读小说文本可以发现,结合自身创伤经历的言说,霍尔顿探索、完成了对于自己创伤故事的重建与创伤记忆的转化。同时,小说还体现出霍尔顿为摆脱自身创伤经历、重拾对未来生活的希冀所做出的种种努力。

关键词:创伤文学;创伤理论;创伤叙事

中圖分类号:I106.4 文献标识码:A 文章编号:1674-5450(2023)02-0070-07

《麦田守望者》(The Catcher in the Rye,以下简称《麦》)是美国作家杰罗姆·大卫·塞林格(Jerome David Salinger)发表于1951年的一部长篇小说。小说采用第一人称主观视角回述主人公——来自纽约中产阶级家庭的16岁少年霍尔顿·考尔菲尔德(Holden Caulfield)在上一年圣诞节前所过的那段“荒唐”生活。在霍尔顿意识流式的叙事话语中,“沮丧”“糟糕透了”及“沮丧至极”等词汇的频繁重复,难道仅仅是为了体现他极不稳定的精神状况吗?非线性叙事、语言规范的缺席与语义断裂这些后现代叙事特征的呈现,难道仅仅是言说者考尔菲尔德(抑或是作者塞林格)的无心之举吗?从实质来看,言语是人潜意识的表达。笔者认为,上述负面词汇的重复使用与反常规叙事方式相结合,共同构成霍尔顿创伤叙事有力佐证。本文依托于美国学者、创伤理论家凯西·卡鲁斯(Cathy Caruth)所提出的创伤理论,通过对小说《麦》的文本分析来论述,正是由于创伤经历所特有的无法言明性,形成小说主人公霍尔顿叙事过程中所体现出的种种不同寻常性。

一、霍尔顿创伤叙事特征在文本中的体现

作为一个病理学术语,“创伤”(trauma)一词由来已久。其词源为希腊语trōma,是词语titrōskein(wound意为“伤口”)与tetrainein (pi-

erce意为“割伤”)的变形[1]1331。近现代的创伤研究则以19世纪80年代法国神经学家让-马丁·沙可(Jean Martin Charcot)对女性歇斯底里症的研究为起点。此后,沙可的高足、现代创伤理论的奠基人——奥地利心理学家西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)将“创伤神经官能症”(traumatic neurosis)与创伤症状的强制性重复(compulsive repetition)联系在一起,并在此基础上提出治疗师应指导创伤患者充分了解其过往的创伤经历,继而找到那些“被遗忘在记忆中的真相”[2]57。而上述观点也成为弗洛伊德此后所推崇的“谈话治疗”(talk therapy)的雏形。随着两次世界大战后反战运动的兴起,与20世纪70年代大批越战参战士兵回国后所表现出战争创伤神经性官能症状的急剧增多,1980年美国精神医学会首次将“创伤后应激障碍”(PTSD,post-traumatic stress disorder)作为一个全新的精神疾病类别纳入其诊断手册中。至此,心理创伤症候群开始进入大众的视野,并且很快进入文学、社会学等其他研究领域。20世纪90年代末,以苏珊娜·费尔曼(Shoshana Felman)、杜里·劳伯(Dori Laub)的《证词:文学、精神分析和历史中的见证危机》(Testimony:Crises of Witnessing in Literature,Psychoanalysis,and History,1992)与凯西·卡鲁斯的《不可言说的经历:创伤、叙事和历史》(Unclaimed Experience:Trauma,Narrative,and History,1996)的问世为代表,标志着“创伤理论”(trauma theory)开始形成。卡鲁斯认为,创伤是“受创者对于突如其来的、灾难性事件的一种无法回避的经历,其中对于这一事件的反应是延迟的,无法控制的,并且通过幻觉或者其他侵入的方式反复出现”[3]11。通常情况下,创伤主体在经历创伤事件后会表现出诸如闪回(flashback)、规避(avoidance)及幸存者愧疚感(the feeling of guilt)等一系列的创伤症状。上述创伤症状在《麦》的叙事者霍尔顿身上均有所体现。

在“创伤理论”中,“闪回”是指“创伤事件的记忆或画面不断地出现在梦境中,或即使在清醒状态中也不断地在脑海中重现因而使受害者经常处于惊恐和痛苦中不能自拔,好像创伤事件就发生在刚才”[4]2。值得注意的是,生活中的很多事件都可以成为诱发创伤记忆的“扳机点”,从而造成创伤主体再次回到创伤事件发生时的原初情绪中,即“闪回”症状的出现[5]163。当霍尔顿得知自己行事猥琐的室友斯特拉德莱塔的新约会对象竟是自己“念念不忘”的琴·迦拉格时,他自述道:“我心绪十分不宁,都快疯了。我已经跟你说过,斯特拉德莱塔是个多么好色的杂种。”[6]39在这种痛苦情绪的折磨下,霍尔顿“不自觉”地想起了自己已经过世的弟弟艾里。“他已经死了,是一九六四年七月十八日我们在缅因州的时候患白血病死的。……他死的那天晚上我睡在汽车房里,用拳头把那些混账玻璃全都打碎了,光是为了出气。”[6]43创伤理论学者朱迪斯·赫尔曼(Judith Herman)认为,心理创伤的不同寻常之处就在于创伤主体对于创伤经历的再体验。“正因为创伤经历的再体验导致如此强烈的情绪折磨,受创者都会极力避免。……如果经常刻意避免这种创伤的再体验,会导致觉察力受限和从人际互动中退缩,徒然耗费生命。”[7]42也就是说,虽然受创者是出于自我保护的需要而去尽力避开“闪回”症状的侵扰,但这种行为却会进一步恶化创伤后应激障碍,从而导致“规避”症状的出现。

根据“创伤理论”,创伤事件不但会引发创伤主体的恐惧和愤怒,颇为诡异的是,某些人可能会呈现出一种麻木(numbness)、疏离(dissociation)的状态。这种意识上的疏离状态类似于催眠的出神状态(trance states)。“它们拥有一些共同的特质:放弃自主行动,……以及主观的疏离或平静等。”[7]43在小说的第一章,霍尔顿决定在离开潘西前与自己的历史老师斯宾塞见上一面。然而,面对斯宾塞对其历史课考试的试卷提出诸多指责的时候,霍尔顿的思想却开了小差,“但奇怪的是,我一边信口开河,一边却在想别的事。我住在纽约,当时不知怎的竟想起中央公园靠南边的那个小湖来了。……我一个劲儿琢磨,湖水冻严以后,那些野鸭到底上哪儿去”[6]16。这种“规避”状态的出现可视为创伤主体在面对创伤事件时,一种自求解脱的本能反应。

正是由于创伤事件带给亲历者的情感冲击异常的强烈,所以事件中幸存者在极力逃避相关刺激的同时,也会产生一种对于已逝者的愧疚感。作为典型的创伤症状之一,“创伤者愧疚感”会让创伤主体陷入一种生不如死的情感沼泽中而无法自拔。具体到《麦》的文本中,霍尔顿在打发走女人桑妮之后自述道:“我当时干了些什么呢,我开始大声跟艾里讲起话来。有时候我心情实在沮丧得厉害,就会这么办,我口口声声叫他回家取自行车去。……那倒不是我出去的时候总不带他一起去。我是带的。可是那一天我没带他去。他倒没生气——他从来不为什么事生气——可我只要心里十分沮丧,就老会想起这件事。”[6]110尽管这只是一件在外人看来微不足道的小事,但对于创伤主体霍尔顿来说却足以成为将其灵魂禁锢在痛苦之中的意念之索。

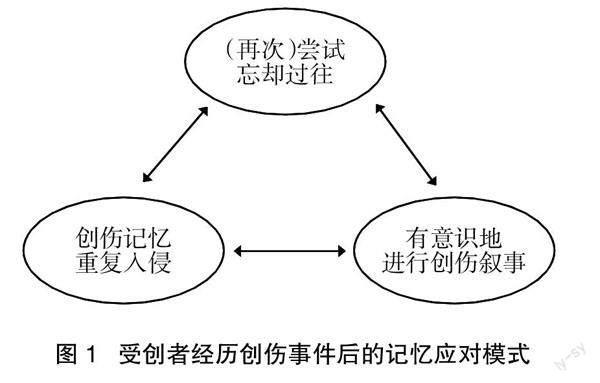

根据“创伤理论”,创伤症状会对人脑的叙事功能造成影响。这从另一个侧面间接验证了为什么霍尔顿在行为方式上表现出上述创伤症状的同时,其叙事用语也呈现出语言规范的缺席、非线性叙事及语言、结构上的重复性等创伤叙事特征。首先,口语体的大量使用历来被认为是《麦》这部小说的一大文体特色。通读小说可以发现,叙事者霍尔顿所使用的叙述用语多为简短的口语体。“老菲苾”“假模假式”及“糟透啦”等该时期街头俚语的使用,不但暗合了叙述者霍尔顿这个14岁纽约少年的身份特征,同时也为文本中语言规范的缺席提供了可能和空间。其次,插叙、倒叙的不断出现打破了常规的线性叙事结构,使得整个文本都呈现在一种意识流的状态中。支离破碎的故事情节、反传统的情节设置模式与叙事方式,既呈现出20世纪50年代美国青少年的思想状态,也反映了叙事者霍尔顿在精神与肉体上所承受的双重折磨。最后,通过文本分析,还可以发现《麦》这部小说的另一个重要文本特征——重复性。它不仅体现在霍尔顿叙事语言中叠加用词的使用上,同时以弟弟艾里为代表的相关创伤意象的一再重复,也使得小说主人公霍尔顿零乱的创伤叙事得以统一于特定的叙事框架中。值得注意的是,叙事主体的上述言语、行为与创伤记忆所固有的强制性重复不无关系。借由创伤重复,创伤记忆将幸存者逐步禁锢于过往创伤事件中,迫使其成为“过去的囚徒”。创伤记忆这种吊诡(haunted)的性质特性,也会使受创者逐步脱离与现实生活的联系,进而形成关于创伤记忆的闭环应对模式,如图1所示。

其最终结果,就是导致“过度警觉”(hyperarousal)、记忆入侵(intrusion)与“禁闭畏缩”(constriction)等类别的创伤症状反复显现,甚至是逐步加重。而文学叙事被认为是转化记忆的有效方式。“文学作品的灵活性以及自由度恰好可以表达出受难者在遭遇创伤事件后所承受的阻力和影响。”[8]87由此可见,无论是对于主人公霍尔顿叙事用语的选择,还是文本叙事架构的搭建上,都体现出作者塞林格高超的文学功力,而这一切也正是《麦》这部小说的艺术魅力之所在。

二、霍尔顿创伤叙事形成的原因

面对浑浑噩噩的霍尔顿,作为他的历史老师,斯宾塞曾经不无忧虑地询问:“你离开潘西,有什么特别不安的感觉吗?”“哦,倒是有一些不安的感觉。当然啦……可并不太多。至少现在还没有。我揣摩这桩事目前还没真正击中我的要害。不管什么事,总要过一段时候才能击中我的要害。我这会儿心里只想着星期三回家的事。我是窝囊废。”[6]17创伤理论学者凯西·卡鲁斯认为,受创者对于创伤事件的反应通常具有滞后性。造成创伤主体记忆延迟的原因可归结为创伤记忆到叙事记忆转换过程中所遇到的障碍。在弗洛伊德看来,“创伤的心灵现象——或者更具体地说,创伤的记忆——就好像一个进入身体多年的异物,必须视为一个持续生效的动因”[9]19。弗洛伊德将这种现象称之为“创伤固定”(trauma fixation)。简而言之,在一定阶段,创伤记忆与创伤事件之间存在断裂,创伤主体不能记得、不愿意记得到底发生了什么,或者不能理解所发生的事件对自己意味着什么。“有的事情很难回忆。我是说我怎么也记不起我听到他混账的脚步声从走廊传来时我到底在干什么。……我发誓说我怎么也记不起来了。……我甚至记不起他进来的时候我到底坐在什么地方——坐在窗边呢,还是坐在我自己的或者他的椅子上。我可以发誓,我再也记不得了。”[6]46对于霍尔顿这个事件的亲历者来说,记忆中的某些片段却在叙述过程中莫名其妙地“缺失”了。至于造成这一现象的原因,王建会认为,创伤事件通常会损害创伤主体的语言系统和认知能力,从而使得创伤主体无法理解创伤事件的意义,也无法清晰、完整地叙述创伤事件和创伤体验。在这样的语境下,创伤叙事会呈现出重复性、非线性、非逻辑性、断裂性、无条理等特征[10]149。

此外,值得注意的是,创伤记忆之所以难以转化为叙事记忆也同创伤记忆自身所具有的某些不同寻常性相关联。创伤理论学者朱迪思·赫尔曼(Judith Herman)提出,“正常记忆应是可以言词述说的线性故事,并融入生命进程中”[7]37。但“创伤记忆难以用言词叙述,也缺乏前后脉络,而是以栩栩如生的感受和影像方式储存起来”[7]38。而造成创伤记忆这种特征的原因主要是“创伤在本质上将我们逼到了理解力的边缘,我们无法用日常体验中的发展而来的语言描述创伤。……当语言无力描述时,图像就会以噩梦或者闪回的方式萦绕着我们的大脑”[11]44。换言之,如果創伤经历无法为受创主体所吸收或同化,与创伤有关的记忆碎片会以图像的方式转存于受创者的潜意识当中;如果时机成熟,这些有关创伤经历的记忆碎片会以闪回或者噩梦等形式重新回到创伤主体的意识当中[12]75。这也为小说叙事者霍尔顿在小说叙述过程中所呈现出的图像化和碎片化的叙事特征,提供了理论上的依据与说明。在《麦》这部小说,霍尔顿对弟弟艾里的记忆即呈现出了明显的图像化和碎片化特征。“我跟你说他的头发红到什么程度吧:我十二岁那年的夏天,正准备开球,我觉得我要是突然转身,就会看到艾里。……他的头发就是红成了那样。天哪,他真是个好孩子。他经常在饭桌上想起什么事,笑的几乎从椅子上溜了下来。天哪,他真是个好孩子。他经常在饭桌上想起什么事,笑的几乎从椅子上溜了下来。”[6]44而造成霍尔顿这种碎片化创伤记忆特征的原因,主要是因为“有关创伤性事件的记忆是凌乱化的” [11]193。基于“创伤理论”,造成创伤记忆上述这些不同寻常的特性,主要是由于我们大脑的中枢神经系统受到创伤影响所致。“丘脑的部分功能受损可以解释为什么创伤无法像一个有始有终的普通故事一样叙述,而只能以一些碎片的方式(例如图像、声音、身体感觉)携带强烈的情感(多是恐怖或无助)一同呈现。”[11]70法国精神病学家皮埃尔·让内(Pierrre Janet)曾指出,与我们在日常生活中所形成的“外显式记忆”(explicit memory)有所不同,这种由创伤事件所造成的“内隐式记忆”(implicit memory)没有正常时间概念,无法区分过去、现在和将来。这种记忆无须刻意,会自然输入并储存,也无须意识的作用便可输出。简而言之,“内隐式记忆”是无意识的。因此,其表现形式亦会是反常的、非常规的。具体到创伤叙事的过程中,言说主体在他的讲述方式上也将呈现出明显的片段化、无序化与意识流等倾向性。由此可见,小说主人公霍尔顿在叙事过程中所体现出来的种种创伤叙事特征,正是对自身创伤症状的间接性关照。

与此同时,小说作者塞林格曾以战地情报员的身份参与了1944年6月6日盟军登陆欧洲大陆的诺曼底战役。塞林格研究专家坎尼斯·斯拉文斯基(Kenneth Slawenski)认为,战争、恐怖、痛苦、教训,这些在塞林格人格的方方面面打上了无法抹掉的烙印,又一次次从他的作品里显现出来[13]79。斯拉文斯基甚至认为,“霍尔顿在中央公园找到的灵感,与最后抚平塞林格战争创伤的灵感是相同的。……因此,我们心里想着塞林格和第二次世界大战,才能读懂《麦》里霍尔顿临别的那句话:‘你千万别跟任何人谈任何事情。你只要一谈起,就会想念起每一个人来。所有阵亡的战士们”[13]122。对于塞林格来说,《麦》这部小说不单单是为缅怀战争中故去的战友。更为重要的是,塞林格通过写作这一方式来进一步实现其对过往创伤记忆的进一步整合、完成创伤记忆的转化,最终走出过往创伤的阴霾。因此,“霍尔顿·考尔菲尔德的挣扎让人联想到作者的精神之旅”[13]189。

综上所述,小说中非线性叙事、语言规范的缺席与语义断裂等非传统叙事方式的运用,不仅仅是对后现代语境的一种呼应,更为重要的是,它也是叙述者霍尔顿与作者塞林格心理状态的真实写照。美国学者多米尼克·拉卡普拉(Dominick LaCapra)曾指出,创伤叙事具有创伤“重演”(acting out)和“消解”(working thro-

ugh)功能。通过创伤经历的重复体验,帮助受创者逐步转化、平息记忆中的创伤痕迹[14]41。具体到创作中,创伤叙事不单可以展现相关创伤主题与人物,“它(创伤叙事)还可以将创伤经历中的节奏、过程以及不确定性内化在受创者潜在的叙事情绪以及叙事结构中”[15]3。基于此,创伤叙事成为转化创伤记忆过程中至为关键的一环。具体到小说文本中,创伤使得霍尔顿的记忆“凝结于受创当时、无法言说”(unsp-

eakable),而这赋予了《麦》这部小说以独特的叙事特征与文体特色[3]33。

三、霍尔顿为摆脱创伤所做出的努力

孔瑞指出:“创伤主体如果能在一个自感安全的环境中向他认为可信任的人分享创伤经历,外化自己的创伤记忆,而倾听者在倾听的过程中有意识地帮助创伤主体重新外化创伤事件并重新评价创伤经历,引导创伤主体对自己做出公正判断,将会有效地帮助去重新建构正面的自我观念,从创伤中逐渐复原。”[16]32反之,“如果没有倾听者,创伤将无法宣泄,进而无法被治愈”[17]90。由此可见,创伤叙事不仅仅是创伤主体对于创伤事件在语言符号上的操演,同时也是其自发的演说行为。而在这一过程中,读者或听众的参与及见证(witness)也至为重要。“我下了潘恩车站,头一件事就是进电话间打电话。我很想和什么人通通话。”[6]66通过文本分析可以发现,从霍尔顿离开潘西到其独自游荡纽约的一天两夜里,霍尔顿无时无刻不在努力着找到一位“可以交谈的对象”。离开潘西以后的霍尔顿迫切地希望从自己的亲朋身上获取可以帮助自己走出沮丧情绪的鼓励与精神支持。尽管霍尔顿对女友萨丽·海斯并无太多的好感,认为她是“天底下最最假模假式的女子”[6]130,但他还是选择向她吐露心事,阐明自己所痛恨的“不仅仅是学校,我痛恨一切”[6]145,甚至还寄希望于萨丽能够理解自己和自己一起到西部去。由于萨丽无情的拒绝,使得他“当时对一切一切实在他妈的厌倦透了”[6]149。之后,霍尔顿选择和自己本来就不是太喜欢的胡敦中学时的同学卡尔·路斯聊聊。因为“他有时候极能启发人”[6]151。相对于霍尔顿的急迫,老同学路斯的态度十分冷淡。“听着。咱们把话说清楚。今天晚上我拒绝回答任何一个标准的考尔菲尔德问题。你他妈的到底什么时候才能长大?”[6]161在老同学路斯的眼里,霍尔顿所遇到的问题皆是因为“他的头脑还没成熟”[6]163。向朋友求助无果之后,霍尔顿无奈之下选择冒险回家和非常喜欢自己的妹妹菲苾谈谈。虽然,霍尔顿也知道“我说的那些话老菲苾到底听懂了没有,我不十分肯定。我是说她毕竟还是小孩子。不过她至少在好好听着。只要对方至少在好好听着,那就不错了”[6]191。创伤理论学者赫尔曼将霍尔顿的上述行为定义为创伤患者对于自己所受创痛的哀悼。“创伤患者在哀悼自己的创痛时,需要别人的帮助以渡过难关。”[7]69而小说的情节发展似乎也侧面暗合了她的上述观点。当霍尔顿看到妹妹菲苾将全部的过圣诞节的钱都给了他时,“一霎时,我哭了起来。我实在是情不自禁。我尽量不哭出声,可是我的确哭了”[6]198。读者可以发现,这是小说文本中霍尔顿第一次真正意义上的哭泣。至此,叙事者的叙述语言开始出现明显的转折与变化。也正是在这次坦诚、直率的交流之后,霍尔顿第一次感觉到“我真的不怕了”[6]198。他开始正视并接纳现实的“不完美”。“麻烦就在这里。你永远找不到一个舒服、宁静的地方,因为这样的地方并不存在。”[6]224与此同时,这也为霍尔顿在全文叙事行将结束之时的转变埋下了伏笔。

对于小说主人公霍尔顿的最终结局,各界学者看法虽不尽相同,但普遍认为霍尔顿自始至终都没有找到一个行之有效的方法来应对自己的心理危机。而这也最终导致其心理崩溃,只能入院接受治疗。基于上述分析,笔者对此却有一番不同的看法。美国文学理论家朱迪斯·巴特勒(Judith Butler)認为,“只有一种方法可以去掉语言中的创伤残留(traumatic resides),消解(working through)创伤,那就是在语言重复的过程中艰难地引导它的方向”[18]38。虽然创伤记忆难以做到完全的客观、真实,创伤叙事却是创伤主体走出创伤的必由之路。受创者对于整个创伤事件的言说,使得创伤记忆得到同化(assimilation),进而将与创伤事件有关的“隐性记忆”逐步转化为日常的“显性记忆”。创伤理论学者赫尔曼甚至认为,“在创伤叙述的每个部分,患者不仅须重建事实,而且须重建自身的感受,情感状态的描述亦应像事实的描述般巨细靡遗”[7]177。这不禁为《麦》的主人公霍尔顿在整个文本中所曾现出的意识流式的叙事方式提供了理论化注脚。与此同时,我们还应该注意到,作为主人公霍尔顿走出创伤努力的一部分,整个叙事文本都可视为是其对于自己过往创伤史的重建。这就是为何叙述者霍尔顿最终的结语会是:“我很抱歉我竟跟这许多人谈起这事。我只知道我很想念我所谈到的每一个人。甚至老斯特拉德莱塔和阿克莱,比方说。我觉得我甚至也想念那个混账毛里斯哩。说来好笑。你千万别跟任何人谈任何事情。你只要一谈起,就会想念起每一个人来。”[6]234赫尔曼强调,“当这些故事已经成为创伤患者的阅历,不过也仅仅是阅历中的一个部分,它们会保留在记忆里,但就像记忆中的人和事物,它们开始褪色、渐渐淡去”[7]195。换言之,只有当受创者可以坦然面对自己的“过去”,他才能正视自己的过往,从而达到“你只要一谈起,就会想念起每一个人来”[6]234,即使那些人,曾给自己带来过某种难以言说的创痛。

四、結语

《麦》作为一部发表于20世纪50年代的后现代小说,其特点鲜明的叙事方式历来为人所称道。作者塞林格用略带夸张的叙事笔触将14岁少年霍尔顿及其同代人的境况,精炼地浓缩在他一天两夜的见闻中。可以说,小说主人公霍尔顿不仅仅是在讲述着他自己的创伤故事,同时也可视为二战之后出现的“垮掉的一代”所发出的第一声呐喊,深刻揭示了战后美国社会,尤其是年轻一代面临的精神危机及其他问题。细读文本读者可以发现,无论是“糟糕透了”“沮丧至极”等负面词汇的反复使用,还是非线性叙事、语言规范的缺席与语义断裂这些叙事特征的呈现,都不再是作者的“无心之举”。探究其成因,正是在于与创伤事件相关联的内隐式记忆的异乎寻常性。通过文本分析可以发现,为了摆脱过往创伤记忆的纠缠,霍尔顿采取向自己的妹妹菲苾倾诉来重拾自己的安全感。在此基础上,他进一步完成了重建创伤故事、转化创伤记忆等关键性环节。小说的末章,在完成了对自己创伤经历的言说与哀悼的同时,霍尔顿也做好了与自己的过去和解并重新面对生活的准备。卡鲁斯曾用“难以言明的经历”[3]10来概括创伤主体对于自身创伤经历的复杂心态。对于《麦》的主人公霍尔顿来说,将自己无法言明的过往转化为一段欲以明言的经历,是一次具有里程碑意义的人生蜕变。

参考文献:

[1] Frederick C. Mish. Merriam-Websters Collegiate Dictionary(11th Edition)[M].Massachusetts: Merriam-Webster,Inc., 2018.

[2] Sigmund Freud. Beyond the Pleasure Principle and Other Writings[M].Trans. John Reddick. London: Penguin Books,2003.

[3] Cathy Caruth. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History [M]. London: The Johns Hopkins University Press,1996.

[4] 薛玉凤.美国文学的精神创伤学研究[M].北京:科学出版社,2016.

[5] Cathy Caruth. Trauma: Explorations in Memory[M].Mary Land: The John Hopkins University Press, 1995.

[6] J. D. Salinger. The Catcher in the Rye[M].New York: Little, Brown and Company, 2014.

[7] Herman Judith. Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-From Domestic Abuse to Political Terror[M]. New York: Basic Books Group, 2015.

[8] Anne Whitehead. Trauma Fiction[M].Edinburg: Edinburgh University Press[M].2004.

[9] 西格蒙德·弗洛伊德. 癔症研究[M]// 金明星,译.弗洛伊德文集.长春:长春出版社,2010.

[10] 王建会.“难以言说”与“不得不说”的悖论:《特别响,非常近》的创伤叙事分析[J].外国文学,2013(5):147-155.

[11] Bessel A. van der Kolk. The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma[M].New York:The Penguin Group, 2014.

[12] Christa Sch?nfelder. Wounds and Words: Childhood and Family Trauma in Romantic and Postmodern Fiction[M]. Bielefel: Transcript Verlag, 2013.

[13] 坎尼斯·斯拉文斯基.守望麦田:塞林格传[M].史国强,译.北京:现代出版社,2014.

[14] Dominick LaCapra. Writing History, Writing Trauma[M].Baltimore: The John Hopkin, University Press, 2014.

[15] Laurie Vickroy. Trauma and Survival in Contemporary Fiction[M].Virginia: University of Virginia Press, 2002.

[16] 孔瑞.“后9.11”小说的创伤研究[M].北京:北京交通大学出版社,2015.

[17] Kristiaan Versluys. Out of Blue: September 11 and the Novel[M].New York: Columbia University Press, 2009.

[18] Judith Butler. Excitable Speech: A Politics of the Performance[M].New York: Routledge, 1997.

Unclaimed Experience: An Analysis of Holden Caulfields Traumatic Narratives in The Catcher in the Rye

Zhang Chengyu, Zhou Ming

(Shenyang Normal University, Shenyang Liaoning 110034)

Abstract:The Catcher in the Rye, written by the American novelist Jerome David Salinger, is an odyssey of the youth of 1950s. It also has been taken as the declaration of the Beat Generation. The non-linear narrative, the absence of linguistic norms and the semantic fracture and other unconventional narrative features presented by the novel's protagonist Holden Caulfield in the course of the narration constitute a strong proof of the texts traumatic narrative characteristics. The cause of the above-mentioned trauma narrative lies in the unusual nature of trauma memory. Through a close reading of the novel, it can be found that Holton explores and completes the reconstruction of his own trauma story and the transformation of his trauma memory through the narration of his own trauma experience. At the same time, the novel also reflects Holtons efforts to get rid of his traumatic experiences and regain hope for his future life.

Key words:trauma; trauma theory; traumatic narratives

【责任编辑:赵 践 责任校对:刘北芦】

收稿日期: 2022-12-10

基金项目: 辽宁省教育厅高校基本科学研究项目(LJKMR20220410)

作者簡介: 张成羽,男,辽宁沈阳人,沈阳师范大学副教授,主要从事英美文学与族裔文学研究;周明,女,辽宁辽阳人,沈阳师范大学英美文学硕士研究生,主要从事英语文学研究。