新工科背景下提升高校研究生创新能力的“三协同”路径

2023-08-30王秀梅梁传杰

王秀梅 梁传杰

摘 要: 国家“新工科”发展战略的实施对我国工科人才创新能力提出了新的要求,迫切需要优化与之相适应的高校工科研究生培养的协同路径。推进科教协同提升拔尖创新人才原始创新能力,推动课程教学与数字建设相融合,改革教学内容与考核方式,不断优化研究生知识结构;聚焦实践应用推进产教协同,发挥行业特色,加快成果产业化,提升产教融合创新实践能力;聚焦共同发展推进国际协同,全面提升研究生国际合作能力。

关键词: 科教协同; 产教协同; 国际协同; 创新能力

中图分类号: G643 文献标识码: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2023.03.016

2021年9月27-28日,習近平总书记在中央人才工作会议上强调,深入实施新时代人才强国战略,加快建设世界重要人才中心和创新高地。党和政府进一步明确了我国在从人才大国向人才强国转变的进程中,培养创新型人才是国家、民族长远发展的大计。站在主动服务国家重大战略的出发点,对接并满足产业和行业需求的落脚点,我国在“卓越工程师计划”发展的基础上,调整和转变学科专业建设思路,提出“新工科”发展规划。在数字大发展和教育改革的浪潮中,“新工科”建设就是要通过组织和实施“新工科”的研究与实践项目,多方位、多角度地扎实推进研究生创新能力的培养路径。“新工科”背景下研究生的能力要“新”,卓越工程研究生科技人才的创新能力,体现在己有知识结构的掌握上,获取知识、运用知识和掌握创新知识的能力,体现在对问题寻求新的突破方法,探索和开拓新领域的能力,体现在从不同角度对概念的理解、用举一反三的方式尝试新的解决办法的非逻辑思维能力。“新工科”背景下研究生的培养要“新”,利用校企融合创新实践平台,实施结合企业生产实践需求设置的实践环节,引入企业标准和企业师资,实行校内校外“双导师”联合培养制,为卓越工程研究生科技人才科技成果转化提供有效指导,通过创新实践平台,培养研究生全方位的专业知识以适应职业岗位的不同需求,培养研究生运用专业知识解决实际问题的能力,感受企业氛围,强化创新意识,培养创新精神。“新工科”背景下研究生的合作要“新”,高等教育国际合作需要先进价值与理念的引导,人类命运共同体理念对卓越工程研究生科技人才合作具有规范和引领作用,关注不同组织和国家的整体利益,并且吸收各自优点作为交流的基础,通过不断的沟通与交流,推动各国参与主体之间知识、信息和技术等资源的共享,保持知识创新渠道的畅通。因此,高校特别是以工科为主的高校,需要基于信息革命和产业革命的深入发展,面向世界科技前沿,通过聚焦核心技术攻关聚焦科技成果转化、聚焦同频共振推进人类命运共同体,共同推进科教协同、产教协同、国际协同,提升“三种能力”,胸怀“两个大局”,牢记“国之大者”,着力提升研究生创新能力的培养路径,为我国科技创新人才培养储备后备军,为世界高层次人才培养作出积极贡献。

一、 推进科教协同,提升拔尖创新人才原始创新能力

当今时代,在以大数据、云计算、移动互联网等为代表的新一代信息技术驱动下,世界已迈入以信息产业为主导的经济发展时期。中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书(2020年)》显示,2019年我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元,占GDP比重达到36.2%。面对“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运,从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉”[1],从党的十八大报告正式提出实施创新驱动发展战略,到国家“十四五规划”制定“强化国家战略科技力量”建设目标,党和政府高度重视在重要科技领域实现跨越式发展,跟上甚至引领世界科技发展新方向。但是,在互联网创新能力、基础设施建设、信息资源共享、产业实力等方面,中国与世界先进水平还存在着差距,“其中最大的差距在核心技术上。”[2]为缩小我国在关键核心技术与世界先进水平间存在的差距,必须“坚决打赢关键核心技术攻坚战”[3]。为此,适应新时代加强原创性、引领性科技攻关的需求,针对研究生跨学科培养力度不足,有必要聚焦核心技术攻关推进科教融汇,在夯实研究生的知识结构、激发研究生的问题意识和培育研究生的创新思维中,挖掘新工科背景下研究生创新能力培养的深度。

(一) 加强课程教学的学科协同,夯实研究生技术攻关的知识结构

由于核心技术攻关的根基在于基础学科,而课程教学是基础理论学习的主渠道。与此同时,课程设置与教学方法也深刻地影响着研究生创新能力的培养。课程内容前沿性不足,陈旧、过时、重复,课程更新率低、无特色,不能够反映出学科领域的最新进展和科研成果[4],极大地制约了研究生了解和掌握学科发展及行业前沿动态的时效性和积极性,以讲述为主的本科化、教案式的教学方式,与数字时代科技飞速发展的趋势严重脱节,导致许多现代化的教学手段与讲授方法不能及时运用到课堂中去,也不利于培养研究生的创新思维和创新能力。针对课程教学内容相对滞后于科技发展速度,特别是针对“研究生在校期间的创新成果在很大程度上取决于知识体系的构建和思维特征的增强”[5]需求,需要在如下几方面着力:

一是将课程教学内容与新工科建设紧密结合,紧跟人工智能、互联网+、大数据等数字建设,开设智能制造、机器人、物联网等跨学科课程,关注因互联网的超强跨界渗透能力而带来学科融合性发展所产生的新知识和新内容,使研究生能够通过系统学习进而把握科技知识的交叉与融合。二是将最新学术研究成果转化为课程教学内容,使研究生通过课堂学习了解学科发展动态和研究热点,掌握最新的学科前沿理论与动态。在课程教学的学科协同中,通过理清课程基础知识与前沿热点、传统工科与新工科的关系,推动学生构建多维的知识结构体系。三是构建适合创新人才培养需要及能力为重的考核评价体系。结合各学科专业培养方案的修订,将创新课程融入到学科专业人才培养方案的课程体系之中,可推行各学科专业至少设置1门与学科专业结合的创新创业教育必修课程、1个创新创业实践实训环节,以及每个学生在通识选修课中至少选修1门创新创业类课程,逐步将创新创业教育融入专业教育。

(二) 加强项目研究的学科协同,激发研究生技术攻关的问题意识

由于核心技术攻关的重心在于“奔着最紧急、最紧迫的问题去”[3],而项目研究是解决最紧急、最紧迫问题的关键举措。新工科背景下,工程应用型人才既要掌握本专业知识,了解自身所从事学科专业的发展趋势,通过不断学习,了解最新科学成果,又要具备较强的工程实践能力,还应具备从经济、生态等角度寻求解决方案的能力[6]。而当前研究生中普遍存在的问题是自主获取知识的能力相对不足,自身的终身学习意识和能力还需进一步提升和加强。针对研究生参与项目的主动性不强、科研团队各自为政以及“学徒式”培养模式仍居主流,特别是针对“发现问题是研究生创新的起点”[7]需求,需從两方面着手:一是坚持问题导向。面向信息通信技术领域的基础前沿技术、共性关键技术,围绕新一代信息网络技术的发展,根据“十四五规划”中“加快数字化发展”之要求,设定课题指南,通过招投标方式,确定研究课题,引导研究生关注需要解决的实际问题。二是坚持学科交叉。根据投标项目,组建校内或校际及科研院所的跨学科、跨专业的综合交叉科研团队,以优势互补整合学术资源的同时,通过将具有不同学科背景、不同思维模式的人组织在一起,为研究生培养提供丰富且广博的专业知识训练。在项目研究的学科协同中,通过跨学科交流、多专业协作,有助于研究生在探究中形成发现问题的敏锐洞察力。

(三) 加强参与创新竞赛的学科协同,培育研究生技术攻关的创新思维

由于核心技术攻关的主旨在于技术应用,而参与创新竞赛是技术应用的有效尝试。虽然我国研究生教育着重培养学生的创新能力,但学生在创新能力的表现上却不尽如人意,高校创新氛围不足。一是高校提供的实践机会较少,教师缺乏创造型教学,导师在研究生创新能力的培养上力不从心,也在一定程度上不利于创新型人才的培养。研究生自身专业知识掌握不扎实,跨学科知识学习不够,同样也会导致个人的创新动力削弱。此外,研究生对创新能力培养的认识与实践严重脱节,研究生虽有创新意识但知行合一不够、付诸实践不够。针对研究生创新意识和技术应用意识的淡薄,特别是在“大众创业、万众创新”的背景下,高校要把握教育部和中国科协等相关部门联合举办“中国研究生创新实践系列大赛”国家级十六项学科竞赛,切实抓好两方面工作:一是引导研究生紧紧抓住创新竞赛的学科前沿性,根据竞赛题目,聚焦国家战略需求,依托行业企业攻关技术,展开对前沿知识的追踪性研究,提出方案并进行论证,着力探索新技术和新方法,创造全新的新兴科技参赛作品。二是紧紧抓住创新竞赛的多学科交叉性,根据竞赛题目组建多学科参与的竞赛团队。引导研究生在互动式的探究中,将对具体问题的研究扩展到整个领域的研究,从而推进不同学科知识的相互渗透,创造不同学科融合的新生科技参赛作品。在参与创新竞赛的学科协同中,通过参赛作品创新点的形成,有助于培养研究生对已有知识和信息进行加工组合并形成新的方法和理论,不断扩展学习空间和范围。

二、 推进产教协同,提升产教融合人才创新实践能力

校企合作人才培养模式是专业学位研究生培养的必由之路,在某种意义上也可以说是新工科建设成为校企合作的新起点[8]。2015年我国政府工作报告提出“促进工业化和信息化深度融合,开发利用网络化、数字化、智能化等技术”,2020年我国政府工作报告提出“发展工业互联网,推进智能制造,培育新兴产业集群”,党和政府高度重视加快科技创新成果转化与应用的步伐,以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级,推动实现制造业产业模式和企业形态根本性转变。但是,“我国技术研发聚焦产业发展瓶颈和需求不够,科技成果转化能力不强。”[1]为推进核心技术成果转化应用,防止科研和经济的“两张皮”现象,应努力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。为此,适应新工科背景下产业变革的需求,针对人才培养“重理论、轻实践”的顽疾以及“制造人才结构过剩和短缺并存、企业用工荒与毕业生就业难并存的局面”[9],有必要聚焦科技成果转化推进产教融合,大力推进工程硕博士改革,在培养造就一大批熟悉市场需求、拥有工程实践能力、具备科技知识的卓越工程师人才中,提升新工科背景下研究生创新能力培养的质量。

(一) 强化企业出题者作用[1],为研究生科技成果转化提供方向目标

高校受“学院式”封闭办学老路子的影响,通常以学院为基本单位进行研究生培养,而忽视与社会、行业产业的沟通交流[10],与此同时,以市场为需求、服务行业发展的人才培养观念尚未深入人心。在研究生培养的顶层设计中,企业往往扮演着不能切实参与其中工作的边缘角色,高校禁锢于以往研究生培养中积累的有限经验上探索发展人才培养模式、制定培养计划,将企业隔离在外。校企合作的方式仅仅流于一般意义上的实习实践,企业所能发挥的作用仅仅是提供实践基地场所,高校与企业之间缺乏密切长效的交流互动,校企合作的载体和平台尚不完善,进而影响到企业参与研究生创新能力培养的积极性和效果。随着互联网+、人工智能、大数据等的发展,新兴产业的发展与传统产业的升级转型对人才培养提出新的需求。针对我国高校人才培养相对落后于市场需求的现状,校企合作培养创新型研究生人才应从以下两方面着手:一是在第一时间掌握企业需求,将企业需求转化为研究生的论文选题和自主科研项目,充分利用校内人才、设备、信息等科技资源,引导研究生集中力量进行研究,探索订单式人才培养。二是依托企业的大型实验平台以及科研项目进行研究。企业发挥出题者作用,是在解决企业前瞻性产品开发不足、新产品研发困难中,有助于锻炼学生的研发能力,使科研成果能够真正转化为现实生产力。

(二) 推进产学研资源协同共享,为研究生科技成果转化提供实践保障

由于科技成果转化需要借助平台进行实验再推广,特别是需要能够积极应对信息革命带来的工业制造模式变革的人才培养新趋势。针对我国高校人才培养的实践能力不足,高校与企业合作培养创新型研究生人才应从以下方面着手:

一是充分利用以行业特色为主的科研院所优质资源,发挥“协同创新联盟”和“高水平产学研合作基地”的优势,结合高校内国家级、省部级、校级科研基地和实验室对学生开放,以科研团队吸纳学生参与的方式培养拔尖创新人才,并通过专利技术零费用或低费用转让给创业学生的方式支持在校大学生利用学校的科技成果进行创业。通过与地方政府共建技术研究院,进行开放式创新合作,在技术研发过程中培养创新人才。继续推进与高校所在地省政府、市政府在各级各类创业计划或项目中的合作,争取政策支持。二是龙头企业与高校共同建立研发中心,以共同承担国家重大课题的研究或开展生产一线的应用对策研究,指导研究生在研发中心参与技术设计和产品研发,借助企业的设备和劳资优势,不断改进完善研究成果,这是基于实践操作的研发,有益于开发学生的研究能力。龙头企业牵头,是在验证研究生所学习的知识和技术中,有助于研究生在实践操作中深化个人的专业技能素养,在解决实际问题中推进科研成果转化。三是建设工程学科综合性大学生创新实践训练基地,形成高校专业实验平台(专业实验室)、学科创新创业训练(创客空间)、交叉融合的创新创业实践(创业园/大学生创新创业梦工场)、创业孵化(孵化器/加速器)四级链接的大学生创新创业教育体系,实现创新创业教育实践平台和社会对接。探索建设以梦工场为载体的赋能高校创新创业人才培养的新思路和运营大学生创新创业梦工场的新机制,系统地解决梦工场建设定位问题、创新创业人才培养动力问题和创新创业资源整合模式问题。搭建以梦工场为核心的创新创业人才培养物理空间载体,以科学创新和科技创业为抓手开展创新创业人才培养活动,专业创业互动,融通学科专业群,打造多层次创新创业课程体系,校内外联动,融通学校与社会资源,构建多元协同的创业教育资源矩阵;突出断鳌立极、别出机杼的创新模式,多元协同的大学生创新创业梦工场建设机制创新,打造“有示范性”的大学生创新创业实践核心平台,科学创新与科技创业“双擎”驱动创新创业人才培养的理念创新,激发学生基于创新与创造的创业能力素养自我培育,做到行业特色与学科优势融通、多学科专业融通、高校资源与社会资源融通的创新创业教育资源矩阵架构创新,完善“学科特色融合”的创新创业人才培养实践体系,实行多层次创业教育课程体系创新,重构融入创业意识和创业能力的多专业人才培养计划。

(三) 实行双导师制,为研究生科技成果转化提供有效指导

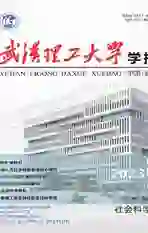

实施“双导师制”的根本目的在于将校内导师和校外导师的优势结合起来,打造产教协同导师育人共同体,共同培养学术素养和教学能力兼具的高层次人才。[11]但在“双导师制”落实的过程中,往往由于校内导师固守传统教育观念,片面强调学生科研能力和学术思维的培养,导致校外导师参与度不高,作用发挥有限,容易发生因时间与精力问题无法充分参与教育研究生指导的情况,以及校内外导师缺乏沟通交流的渠道,导致研究生的职业素养和实踐应用能力得不到长足提高。由于科技成果转化是以引导相关产业的技术更新和进步为目标,特别是针对数字时代科技的快速变革,面对高校教师解决工程实际问题能力的缺乏,有必要设计灵活高效的聘任机制,聘请高新企业一线高级技术人员作为研究生的指导导师,实施以“校内外平台支撑+团队指导+三阶段进阶”为内核的硕士研究生培养模式(如图1所示)。该培养模式具有四大特征:一是将区域经济社会发展、

图1 “校内外平台支撑+团队指导+三阶段进阶”硕士人才培养模式

企业技术升级、导师成果转化、研究生能力提升的利益诉求有机结合;二是地方研究院、行业企业(研究生工作站)和导师团队指导捆绑衔接;三是研究生专业实践体系实现规模化;四是研究生工程知识学习、工程实践能力提升、打通就业渠道有机结合。该模式在落实“双导师”制中,可从以下方面着手:一是与高校教师一起共同承担研究生培养方案、课程设计、论文选题、论文研究等工作,将行业实践中最需要的知识、理论、技术、管理方法等融入研究生的培养进程,实现优质教学资源和实践资源的共享。二是以专题讲座的形式开设系列实践应用课程,邀请企业导师介绍企业生产或技术服务领域的新变化,交流实践工作经验,及时为研究生解答专业发展的困惑,使研究生对本专业发展趋势有着基于实践应用的深入了解。三是加强导师队伍建设,完善导师选拔、聘任、退出机制,同时开展双方互派交流,保持培养全过程的密切沟通,形成培养合力。

三、 推进国际协同,提升创新人才国际合作能力

伴随着经济全球化和国际化,卓越工程研究生人才培养不仅要在本国内得到认可,还要得到国际上的认可。[12]我国于2016年加入《华盛顿协议》,2017年提出新工科发展战略。高等院校应以此为契机,树立国际化视野,在总结自身办学经验基础上,积极借鉴吸收其他国家先进的教育培养理念,以创新能力培养为主线,推进教学改革,以国际化标准完善和规范卓越工程研究生科技人才创新能力培养体系。与此同时,在信息革命引发世界经济结构的大调整中,发达国家因掌握先进信息技术而赢得发展先机,造成发达国家与发展中国家“数字鸿沟”的同时,加剧了世界发展的不平衡。主导商品、资本、信息全球流动的本质力量“是人才、是科技创新能力”[13]。面对某些西方大国实行限制科技、学术交流等政策以维护自身在数字科技竞争中优势的行为,“要以更加开放的思维和举措推进国际科技交流合作”[14]。为此,适应新工科背景下人类命运与共的共同发展需求,针对世界各国的数字技术人才荒,有必要立足全球视野推进国际协同,在培养具有国际视野的创新型工程技术人才中,拓宽新工科背景下研究生创新能力培养的广度。

国际化课程设置还有待建立和完善,教育资源的国际化水平不够高等,都是研究生培养国际合作与交流过程中的阻碍。[15]整体来看,我国高校与国际上的合作关系比较松散,紧密度较低,合作时间较短,培养质量不高,文化差异较大,体制机制尚不完善。要解决上述问题,必须要从更加宏观的视角,更加开放的视野,打造我国的国际协同创新体系,建立协同创新人类命运共同体。

(一) 与发达国家协同,培养研究生的吸收再创新能力

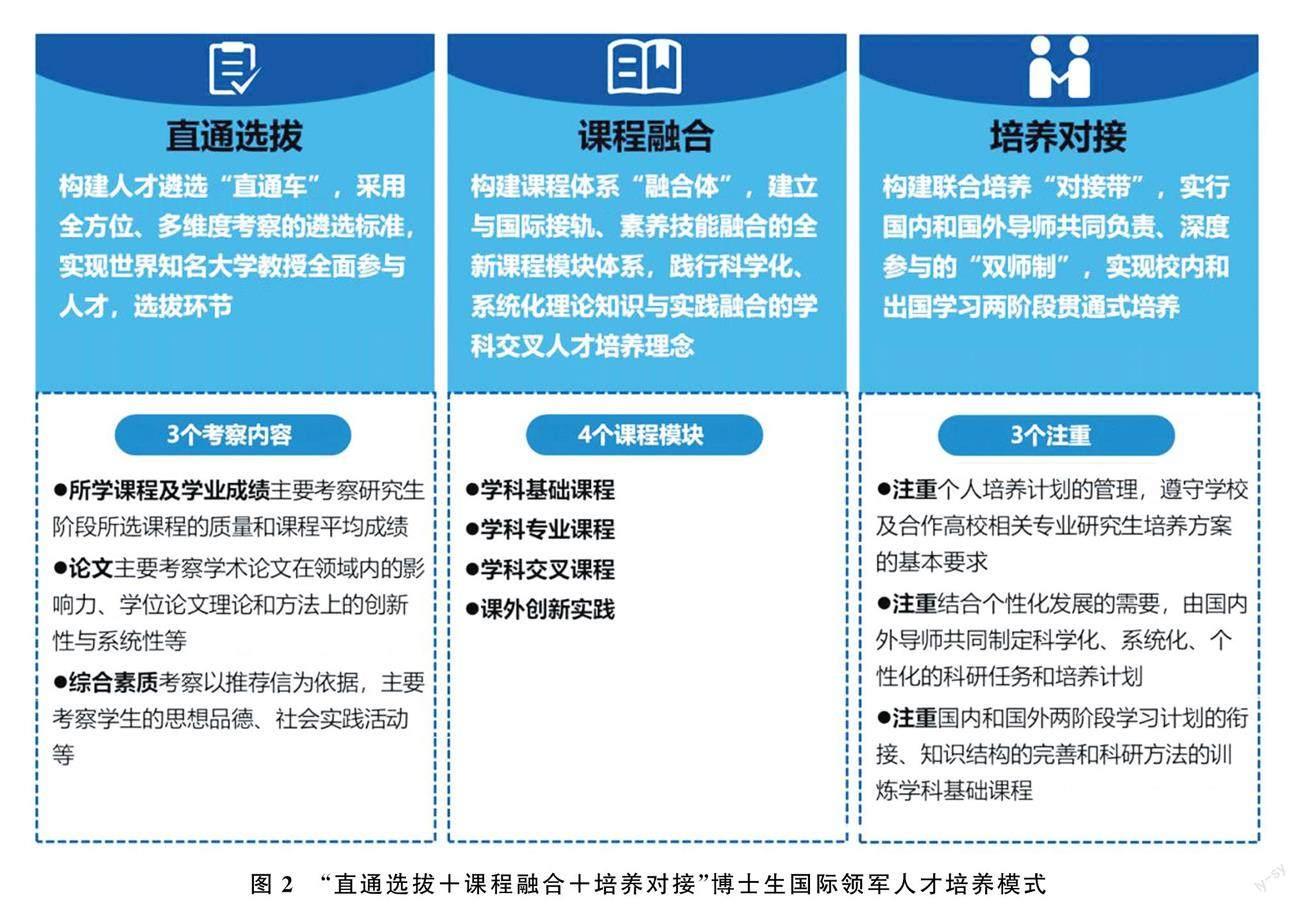

尽管我国在数字技术能力方面取得重大成绩,但我国在核心技术领域与世界先进水平存在的差距表明,引进—消化—吸收—再创新,依旧是我国科技创新的必由之路,需要深化与发达国家合作进行创新人才培养。一是继续推进中外联合培养研究生计划,优先选派新工科领域优秀研究生到国外高校访学、攻读博士学位或与实施联合培养博士计划。依托高水平科研基地,集成高端国际创新资源和高水平师资,以改善相关领域国际领军人才供给严重不足的瓶颈,突破国际协同培养体制机制问题。在人才选拔方面,构建人才遴选“直通车”,采用全方位、多维度考察的遴选标准,实现世界知名大学教授全面参与人才选拔环节;在课程建设方面,构建课程体系“融合体”,建立与国际接轨、素养技能融合的全新课程模块体系,践行科学化、系统化理论知识与实践融合的学科交叉人才培养理念;在培养指导方面,构建联合培养“对接带”,实行国内和国外导师共同负责、深度参与的“双师制”,实现校内学习和出国留学两阶段贯通式培养(如图2所示)。二是举办学术论坛,开展学术沙龙等活动,聘请国外具有影响力的专家、学者、教授、科学家等到国内高校进行学术报告,使研究生能够及时了解国际先进技术、研究方法以及最新学术研究成果。同时,在高校科研团队中,扩大海外留学归国人才作为研究生导师的比例,在“传帮带”的科研合作中,推进研究生快速吸收先进科技知识并进行创新。三是推进高校或研究生导师的跨国科研合作项目,将研究生的学术研究纳入到跨国科研合作项目研究之中,直接在国际科研平台上进行国际先进科学技术的吸收与创新。

图2 “直通选拔+课程融合+培养对接”博士生国际领军人才培养模式

(二) 与发展中国家协同,培养研究生的技术推广应用能力

相对于众多发展中国家的数字技术劣势,以共建“一带一路”为平台,中国愿以自身数字发展成绩惠及“一带一路”沿线国家,以推广应用创新能力培养为导向。一是将为沿线国家数字建设提供技术支持融入研究生培养的职业规划之中,或利用国家援外培训计划,或开展专题培训,或进行发展中国家信息技术的专项研究,培养到“一带一路”沿线国家从事信息应用与服务的人才。二是鼓励研究生到“一带一路”沿线国家高校或学术机构进行学术交流,参与中资企业的科技志愿服务活动,帮助沿线国家解决实践中的信息技术问题。三是根据“一带一路”沿线国家的重大科技需求,以项目立项的方式鼓励高校与沿线国家高校及相关机构进行合作,成立国别区域研究基地和高端智库,鼓励并引导研究生作为团队成员从事相关技术研究,进一步了解沿线国家的科技发展现状。

(三) 与国际组织协同,培养研究生的全球科技服务能力

国际组织是以全球治理为职责,致力于汇聚世界各国科技之力解决全球性问题。国际组织主导的国际性科技合作研究项目也被视为培养研究生创新能力的重要载体。一是参与以联合国为主体的国际科技创新合作。高校积极参与联合国教科文组织、国际学术联合会议等机构的项目合作研究,或通过联合国教科文组织引进外国专家来校进行学术交流,或通过联合国附属空间科学与技术教育亚太区域中心、亚太空间合作组织(APSCO)教育培训中心等机构开展线上线下结合的数字技术与应用培训。以上合作,将研究生创新能力培养融入全球多边合作之中,为全球层面的科技发展提供智力支持。二是参与区域多边合作机制的科技创新合作研究。近年来,包括二十国集团、亚太经合组织、金砖国家会议、上海合作组织等国际机构机制提出一系列科技创新规划并设立科研合作项目,通过鼓励高校争取与相关国际机构机制合作,开展包括6G、虚拟现实、量子计算等前沿性数字技术的研发与合作,将研究生创新能力培养纳入区域化多边合作之中,为区域层面的科技发展献计献策。

[参考文献]

[1] 习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话[N].人民日报,2018-05-29(02).

[2] 习近平在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话[N].人民日报,2016-04-26(02).

[3] 习近平在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话[N].人民日报,2021-05-29(02).

[4] 姜立新,吴岳忠.面向工科研究生创新能力培养的研究生课程教学模式探索[J].科技资讯,2021(17):123-126.

[5] 朱红,李文利,左祖晶.我国研究生创新能力的现状及其影响机制[J].高等教育研究,2011(2):74-82.

[6] 黄新,胡鸿志,胡聪.产教融合科教协同创新实践平台的研究[J].大学,2021(02):156-158.

[7] 董泽芳,何青,张惠.我国研究生创新能力的调查与分析[J].学位与研究生教育,2013(2):1-5.

[8] 胡永生.新工科背景下校企合作人才培養模式改革研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2019(09):143-148.

[9] 钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[10]卞嘉慧.全日制工程硕士研究生培养质量及其影响因素研究[D].上海:华东理工大学,2021.

[11]张芳玲.“双导师制”在我国教育硕士培养中的实施现状与改进策略[J].高教学刊,2019(24):150-152.

[12]林健.工程教育认证与工程教育改革和发展[J].高等工程教育研究,2015(02):10-19.

[13]习近平,为建设世界科技强国而奋斗:在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话[N].人民日报,2016-06-01(02).

[14]習近平在科学家座谈会上的讲话[N].人民日报,2020-09-12(02).

[15]查远莉.研究生教育的国际合作与交流研究[D].武汉:华中科技大学,2012.

(责任编辑 文 格)

Ways to “Three Collaborations” to Improve the

Innovation Ability of University Postgraduates

in the Context of New Engineering

WANG Xiu-mei, LIANG Chuan-Jie

(Graduate School,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,Hubei,China)

Abstract:The implementation of the national “new engineering” development strategy has put forward new requirements for the innovation ability of engineering talents,and it is urgent to optimize the corresponding collaborative path for the cultivation of engineering postgraduates in colleges and universities. The current study promotes the collaboration of science and education to enhance the original innovation capacity of top innovative talents,promotes the integration of curriculum teaching and digital construction,reforms the teaching contents and testing methods,and constantly optimizes the knowledge structure of postgraduates. The current study focuses on the practical application to promote the collaboration of industry and education,gives full play to the industry characteristics,accelerates the industrialization of achievements,and improves innovation and practice ability on the integration of industry and education. The current study focuses on common development to promote international collaboration,and improves the international cooperation ability of postgraduates.

Key words:collaboration of science and education; collaboration of industry and education; international collaboration; innovation ability