为什么我们还在用“痴呆”命名疾病?

2023-08-29张彦

张彦

1 引言

上海某三级甲等医院的记忆力障碍门诊来了一位六十多岁的退休男性患者。他姓张,自述曾在上海另外一家医院做外科医生。问诊过程中,张先生神情紧张,不停擦汗。经过神经和精神测试并对比脑部核磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)影像,林医生告诉张先生,他患上了“痴呆早期”。瞬间,张先生几近崩溃,他还想追问,但是林医生似乎没有更多的时间留给他,诊室外还有很多患者在排队。

离开门诊后,我知道患者有很多话想说,于是将他带到了咨询室。张先生依然紧张,不停擦汗。落座后,他开始质疑医生的诊断。跟其他患者一样,他接受不了这个诊断。我问道:“如果真是这个病,你打算怎么办?”张先生不假思索地说:“我会自杀。”我一边安慰他,一边分享了一些患有“痴呆”但境况不错的患者案例。待他情绪平复后,我问道:“你是医务工作者,按说对这个病的了解不少。怎么对诊断结果反应这么强烈?”张先生说:“我觉得痴呆意味着一个人没有了灵魂,没有了决策能力,是世界上最糟糕的疾病。”

很多患者跟张先生一样,当被医生用“痴呆”之类的贬低性词汇来诊断他们的疾病时,会觉得自己被剥夺了人格,被当作另类,甚至成为大众嘲讽的对象。因此很多患者和家属拒绝接受诊断结果,也拒绝和周围人谈论病情。少数愿意讨论病情的患者也很少使用“痴呆”来描述自己的病情。

自2014 年至2017 年(共约20 个月),作者通过对上海市某三级甲等医院(采访182 名受访者)和某居民社区(采访38 名受访者)共计220名处于“痴呆”不同阶段的患者及其家属的调查发现,即便患者的认知功能出现了部分或者严重受损,一些人仍然生活得很好,即其基本生活能力(activities of daily living,ADL)和工具性的日常生活能力(instrumental activities of daily living,IADL)仍旧保持。

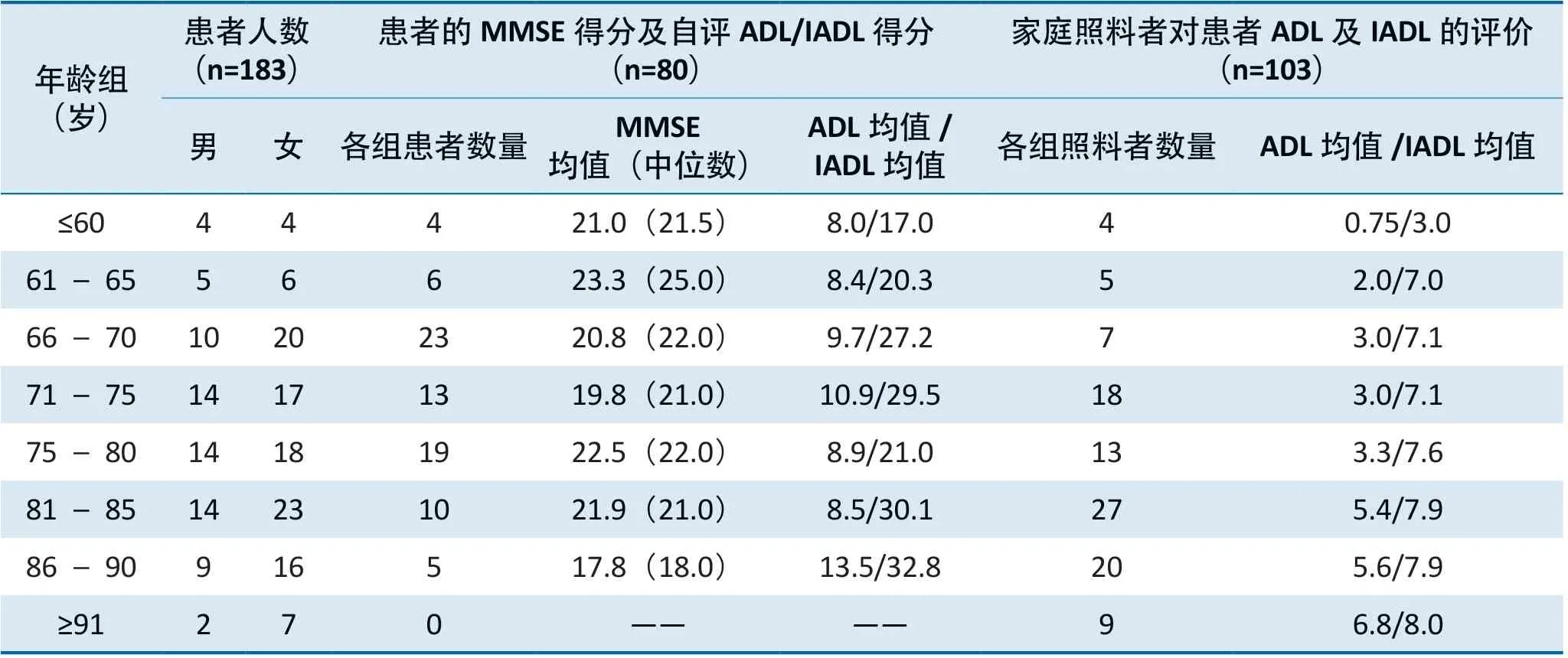

研究人员向受访者发放了220 份问卷,回收有效问卷183 份。其中80 名患者填写了简易精神状态量表(Mini Mental State Examination,MMSE)及ADL 及IADL 量表,103 名不能完成MMSE 评定的患者由其家庭照料者报告ADL 及IADL 情况。从表1 大致可观察到,年龄越大或认知功能受损越严重的患者,其日常生活功能受损也会越来越严重。即便趋势如此,在低年龄组或者MMSE 得分相对较高的年龄组,患者ADL 和IADL 功能并非完全丧失。比如65 岁及以下的患者通常都保持了全部或者大部分ADL 功能,IADL 功能也只是出现轻微受损或部分受损。即便在高年龄组或MMSE 得分较低的患者中,大部分受试者也表示患者仍旧可以完成一些工具性的日常生活活动,比如做简单的家务。

表1 不同年龄组患者MMSE、ADL 及IADL 得分

研究过程中,几乎所有受访患者和家属都表达了对“痴呆”这个疾病名称的不满。有的患者抱怨“痴呆”让他们觉得自己“一无是处”,是“家庭和社会的累赘”“没有活下去的希望”。还有患者表示,他们年轻时曾是工程师、老师、行业专家,现在老了,被人叫“痴呆”,不仅是对他们人生价值的否定,更是极大的侮辱和贬损。既然“痴呆”一词给患者带来了强烈的负面心理反应,即学术上通常所说的病耻感或者污名化(Goffman, 1963),为什么大众甚至医学界还要继续使用这个词来命名疾病呢?

国外研究发现,产生病耻感或者污名化的原因有很多种,包括个人心理层面、文化环境、社会结构和道德体验层面(Link & Phelan, 2001; Yang et al., 2007)。本文旨在挖掘我们仍在使用 “痴呆”这一负面词汇命名疾病的各种原因,包括历史文化因素、公众对该病的有限认识、媒体的选择性宣传以及我们相关部门对人文医学的忽视。继而,作者希望使得更多人客观了解该疾病,接纳其患者和家属,杜绝使用 “痴呆”来称呼他们的疾病,避免带给患者和家属“二次伤害”,并期待医学相关部门对“痴呆”的污名化给予重视,推动对该疾病的正名程序。

2 历史文化因素

在中国,“痴呆”一词拥有漫长的历史。两千多年前,华佗首次使用“痴呆”来描述偏执、妄想、癫狂、神情呆滞、淡漠等症状(华佗, 1982)。宋元时期,又有医家将该病命名为“呆”或者“痴”。明代张景岳首次立“癫狂痴呆”专论,对“痴呆”的病因进行阐释。后代医者沿用了“痴呆”一词来命名疾病和凸显其精神行为症状。

中医学对“痴呆”的认识深刻地影响着中国精神病学专家对疾病的命名和划分。在民国时期,早期的精神病学专家在翻译日文相关专著时,将“痴呆”用于命名某些精神疾病,比如“先天性痴呆”“早老性痴呆”和“老年性痴呆”(陈慰堂, 1937; 盛佩葱, 1951; 粟宗华,陶菊隐, 1951)。

在中国传统文化里,“痴呆”一词长期用于指代具有明显精神疾病症状的人,因此,在大众观念中,它不单是一个疾病名称,也包含着对人的能力和品德的贬低。被标记为“痴呆”的人常被认为具有疯癫、狂躁、破坏性、愚钝、呆滞等特征,因太过于“反常”而不能被大多数人接受。进而,社会和家庭对他们的忽视、虐待、歧视等都是“理所当然”的,因为他们“不正常”。

值得注意的是,中国传统文化中,人们并不将发生在老年人中的记忆力下降、思维反应变慢、对周围事物不关心当作一种疾病对待,有的古代典籍里也记录“健忘”或者“遗忘”,区分于“痴呆”这一极端的精神行为症状(王永炎 等, 1997)。早期的精神病学专家认为老年人的记忆力下降属于正常的老化,而非疾病范畴,这一观点符合当时很多国外医家的看法。“痴呆”更多的是指那些因先天不足或者后天因素而导致神志失常的人。

新中国成立之后,精神病学专家继续使用“痴呆”来命名认知功能障碍类疾病并沿用至今。特别注意的是,随着医学诊断技术的发展,早期被认为是正常老化的“健忘”和“遗忘”的症状被也被纳入了“轻度认知功能障碍”(mild cognitive impairment,MCI)范畴。同时,随着对“痴呆”的认识更加深入,神经精神病学专家将其分为“早、中、晚”三期。在早期阶段,有时患者虽然无任何精神行为症状,但却被诊断为“痴呆早期”。

因此,现代医学中“痴呆”的概念既包含了中医学历史里“痴呆”的症状,也包含了在中国文化传统中被认为是正常老化的“健忘”症状,同时还包括了尚未出现明显症状的情况。被诊断为“痴呆”的人群范围不断扩大,但与此同时,大众对于“痴呆”的理解依然停留在传统中国文化中“失智、愚钝、癫狂”等具有贬损性的狭义印象中。最近十几年,随着人们预期寿命的增长和老年人口的增加,出现记忆力问题的老年人越来越多,这些人大部分都被诊断成了“痴呆”,因“痴呆”命名而遭受歧视的群体正不断扩大。

3 公众对疾病的无知或误解

医学诊断技术的发展改变了医学界对“痴呆”病理机制和发病原因的认识。比如,现代MRI 影像技术可以将产生“痴呆”的大脑结构性变化非常清晰地呈现出来。“痴呆”不再仅仅局限于精神科,也已成为神经科常规疾病。导致记忆力下降的脑部病理变化也改变了医学界对“痴呆”早期的认识,并在一定程度上塑造了一种跟“痴呆”紧密相关的疾病——“轻度认知功能障碍”。原来被视作正常机体功能退化的现象,如记忆力下降,现在被修订为一种需要医学干预的疾病(Lock, 2013)。虽然目前的药物尚不能有效地抑制该疾病的进展,但是国内外药物研究的进展,如安理申、银杏叶片以及国内最新的药物“九七一”等,在积极推动着学界对它的探索,同时也给公众认识“痴呆”带来了新挑战。

医学的新研究、新发现并不能有效地转化为大众能够接受的信息。在中国,公共健康知识传播还不够完善,尤其是缺乏用于慢性疾病管理的医疗资源。很多临床医生不仅要诊断和治疗疾病,同时也要给患者、家属以及大众科普疾病相关知识。由于各种原因,并不是所有医生都有时间和耐心用朴素的语言解释清楚“痴呆”,再加上受众的文化水平、接受和理解能力存在巨大差异,很多人最终也无法理解医学语境下的“痴呆”。

快速发展的医学和滞后的公众认知之间的鸿沟,往往会造成很多人用民间知识来阐释复杂疾病的情况。本次调查涉及的上海患者和家属中,大部分人认为“痴呆”是一种脑部疾病,但不是“精神病”,即便他们搞不清楚复杂的发病机制,患者仍拒绝被当作“精神病”来看待。但与此同时,很多社会人士则认为“痴呆”患者表现出来的狂躁、不认识人,或者呆滞、缺乏必要的社交功能等特征就是“精神病”。一些人认为,得这种病是“某种神秘力量的惩罚”,是一种“报应”。还有一些人通过朴素的观察,认为“痴呆”跟过度的脑力劳动、脾气秉性、家族基因有关,甚至跟城市的环境污染和人情冷漠有关。在目前尚没有有效治疗“痴呆”的方法,而医学知识也不能有效传达给大众的情况下,这些民间认识长期存在于社会中,成为了人们理解“痴呆”这一疾病的重要依据。

民间知识不单单作为一种解释力量存在,也造成了对患者的污名化和异化。这背后,暗含着一种大众与患者划清界限,进而保护自我的意图。在实践中,我们常将一些不好的、有破坏力的东西用负面的词汇描述,用来警示别人,即标签效应(Link et al.1989)。这些负面词汇,比如“痴呆”,使我们一旦听到就很自然地想到患者可能愚钝、具有攻击性,进而让我们警觉起来,远离患者,免受伤害。这种趋利避害的心理,在人类社会漫长的进化史中,扮演着重要的角色,保护了大部分人的利益(Kurzban & Leary, 2001)。但是,当我们强调群体利益时,特殊个体所付出的代价也不可忽视。伴随“痴呆”诊断和界定范围的不断扩大,越来越多人正因为被确诊为“痴呆”而倍感受辱,这一社会效应显然与医学诊断的目的和保护人民利益的发展目标不一致。

值得指出的是,“痴呆”这一疾病名称不仅污名化了患者群体,更误导了大众对疾病的理解。在不具备足够的医疗知识的情况下,人们对某个疾病的理解往往有赖于疾病的名称,如高血压患者意味着血压比较高,心脏病患者说明心脏出现了问题,而“痴呆”一词显示出个体大脑出了问题,难以胜任其社会角色,甚至其人格也会出问题,这并不符合大部分患者的实际情况,但囿于“痴呆”这一命名,大众对于该疾病的认识又不可避免的局限于此。

4 媒体的选择性宣传

公众对“痴呆”的误解也与媒体的选择性宣传有关。文学、广告、影视作品,甚至社交媒体等总是将“痴呆”与老年联系在一起,“痴呆”患者被描述为记忆力障碍,失去定向力,并且经历机体功能退化甚至痛苦地死去,而对患者所经历的治疗和其生命里积极的一面却很少提及。Low 和Purwaningrum(2020)在一篇综述中介绍了流行文化对“痴呆”负面描述的几种叙述模式,包括生物医学模式、自然灾害和流行病模式、与疾病抗争模式、社会性死亡模式、照料负担模式以及其他文化背景里的叙述模式。除了最后一种模式外,其余几种都在中国大众媒体中时有出现。下面我将结合比较普遍的几种叙述模式,阐释媒体选择性宣传如何误导我们理解“痴呆”。

生物医学模式将“痴呆”解释为脑部结构性变化带来的一组精神行为症状,目前,这种模式主导着全球医学界对“痴呆”的认识。我们常常见到医学专家被邀请参加各类媒体节目来讨论“痴呆”,而很少见到患者和家属被邀请参与讨论,极少了解他们真实的疾病经历。公众往往被误导,认为医学的发展可以解决我们目前遇到的一切身体问题,比如“痴呆”,甚至死亡。医学发展的确延长了人的寿命,带来了希望,但医学技术目前,乃至未来很长一段时间里并不能治疗所有的疾病,也不会让人“长生不老”。媒体应该帮助大众树立正确的生命观和医学观,正视和关注患者实际经历的困境和需求,而非宣扬一种忽视了人文关怀的“科学至上”论。

在自然灾害和流行病的叙述模式下,“痴呆”被描述为一场“海啸”,正无情地吞噬着现代人类,甚至被描述为“世纪性的疾病”或者“世界末日的景象”(Goldman, 2017)。在这样的叙述模式下,患者是被动的受难者,对疾病无能为力。还有媒体将“痴呆”描述为一种“无声的流行病”,具有传染性,尤其当一个家族的不同人员都患上“痴呆”时,他们的家族基因仿佛受到污染,不配享有正常的社会生活,比如结婚生子。这样的叙述模式剥夺了患者和家属的积极能动性,过度放大了“痴呆”的悲剧性与宿命论意义。

还有的媒体将“痴呆”描述为“敌人”,在涉及新冠、癌症等疾病的报道中亦是如此。患上这些疾病的人需要有一种“战斗”精神,彷佛他们尚未战胜疾病是因为意志脆弱。很多“痴呆”患者在描述个人经历的时候,也不经意地会使用这样的叙述模式,觉得自己在跟病魔做斗争。这样的疾病描述模式显然是有失偏颇的,患者的疾病缠身并非因其意志不够强大造成的。应该认识到,即便患了某种不治之症,患者的每一天都是有价值的,他们仍旧可以做有意义的事情。

将“痴呆”患者描述为社会性死亡的叙述模式同样不可取。在国内外的大众文化里,社会性死亡意味着一个人失去了社会功能,是多余的。人们将“痴呆”患者描述为“行尸走肉”“没有灵魂的躯壳”,甚至“植物人”等(Behuniak, 2011; Leibing & Cohen, 2006;Ramsay, 2008, 2013; Sweeting & Gilhooly, 1997)。这种社会性死亡的叙述模式在西方特别普遍,因为受笛卡尔哲学的影响,很多民众认为产生意念的大脑是决定个体人格的最基本的存在。当疾病影响人的思考和意识的时候,这种病就剥夺了一个人的社会功能,从而导致社会性死亡。中国文化同样强调个体的社会功能和角色,当一个人,特别是年轻人,不能履行适当的社会功能时,其就成为了家庭和社会的累赘。“痴呆”一词暗指患者丧失了认知能力,亦宣判了患者的社会性死亡。

照护压力的叙述模式同样也给患者造成了不可小觑的影响。在大部分的媒体报道里,患者不能完成基本的日常生活功能,需要依靠照料者的悉心照顾。照料者要帮助患者吃喝拉撒,还需要时刻确保他们不能走丢,照料者往往比患者更痛苦。媒体会赞美照料者高尚的品德,强调其为家庭和社会做出的牺牲,不少报道还会凸显照顾料者的经济压力。在这样一种叙述模式下,患者被描述为家庭和社会问题的制造者,他们的存在是家庭和社会的负担,而对他们的照料就像是一种被迫的“苦修”。这种叙事模式显然抹杀了患者过往对社会的贡献和作为社会和家庭成员所具有的情感纽带价值。

5 医学教育等相关部门的渎职

大学时,《医学诊断学》的第一节课上,我清楚地记得授课的戴老师给我们讲医生要知道自己有诊断疾病的权力,但不能滥用这种权力。当医生让患者脱下衣服接受各种身体检查时,医患间的关系是不平等的,患者在就诊过程中的体验,特别是不良的体验,往往被忽视了。“那一刻,不管你是有钱人还是有权人,在医生面前,你就是一个病人,是一个几乎没有了尊严的病人。”戴老师的话,多少年以后仍然在我脑海里回荡。

事实上,对患者的人文关怀并不是我们医学教育的主流。医学关注更多的是“病”而不是“人”。实际诊疗中,医生很少会有时间和精力关注医患互动,患者被不断地剥夺“权利”,可能会导致医学越发展,医患关系越紧张。大部分精神疾病和神经系统疾病的患者迫切需要这种人文关怀,因为他们会带病生存很多年,疾病给他们造成的心理困境往往超过疾病本身。但是医生在门诊和病房很少有时间倾听患者哭诉,因为他们有更危重的患者要救治,有大量的病案要整理,有很多文章报告要写,还要应对医疗机构的程序性事务。在不停歇的忙碌中,有多少医生还会放慢脚步细心倾听,真正关心患者作为人的权利呢?

使用“痴呆”命名疾病折射出医学界缺乏足够的人文关怀。实际上,很多医生也表示他们使用“痴呆”诊断患者时感到尴尬。他们尽可能避免使用“痴呆”一词,而改为使用“脑萎缩”“记忆力下降”“阿尔茨海默病”等更中性的词汇间接地指出患者的认知功能减退。但“痴呆”一词的出现依然不可避免,例如药物的使用说明书上写着“用于痴呆早期患者”。患者也会向医生打听他们的病是不是“老年痴呆”。最重要的是,我们的医学教材里均使用“痴呆”来命名这一类疾病。不管是神经科学,还是精神病学,或者中医学,都使用“痴呆”这一病名,从这种教育背景中诞生的医生,必然绕不开“痴呆”这一病名。

一个理想的疾病名称,不仅要反映疾病内在的本质或者外在表现,同时也要考虑人文因素,考虑患者的接受程度。我们不能仅仅考虑疾病的特质,而忽略疾病名称本身的污名化。在过去漫长的中国历史里,我们的前辈在命名疾病时并未将之考虑在内,但是,这并不意味着其做法就是正确的。在经济快速发展,人民不断提高自身教育素养的情况下,在患者和家属普遍要求人文关爱的情况下,在以人为本的基本国策下,我们不能因循守旧,继续使用歧视性的词语来命名疾病。这不仅与患者的利益相悖,更与医学发展的目的背道而驰。

6 结束语:人文的医学,包容的社会

对“痴呆”的更名和正名,有利于构建一个更具包容性的社会。当下,我们在经历医学模式变革,疾病不单单局限于身体机能的变化,更包括社会环境因素。因此,治疗模式也应由原来的生物医学模式转换为生物-心理-社会医学模式,对患者进行全方位的干预(Engel, 1977)。社会医疗体系需要将疾病名称带给患者和家属的二次伤害,比如将污名化的影响考虑在内,体现以人为本的治疗理念。

在日本,chihô(对应英文dementia,中文痴呆)患者带有强烈的病耻感,相关部门在2004 年将此病名称修改为ninchi-shô(英文cognitive disease,中文认知症)(Ikeda & Roemer, 2009)。在中国香港,相关医学专家将精神分裂症这一疾病名称改为“思觉失调”以减少给患者和大众带来的负面心理效应(Chan et al.,2017)。在内地,为应对艾滋病的社会歧视,相关医学部门及时纠正了大众文化传播中使用的“爱滋病”,因为这一翻译会导致人们对该病传播方式产生错误认知。如今,我们需要用什么词汇来替代“痴呆”呢?医学专家是时候倾听患者、家属以及大众的意见和建议了。最后,纠正“痴呆”的名称就能消除歧视吗?未必。修改名称只是医学教育部门完成了他们应该做的一部分,即更名。正确认识疾病,即正名,需要将社会文化因素、媒体报道以及公共健康教育等都考虑在内,全面构建更加包容的社会,使患者和家属不再感受到歧视和排斥,并享有更多的社会关爱和接纳。

致谢

作者首先感谢参与本研究的患者和家属,其次感谢复旦大学陈虹霖教授、合肥工业大学安宁教授、认知症好朋友中国团队袁晓冬、上海幸福海马为老服务中心张秋霞和很多匿名的社会工作专业的学生参与前期讨论。同时,作者也感谢两位匿名的稿件评审人,《心理学通讯》编辑部老师,以及哈佛大学Dr.Arthur Kleinman后期对文章的完善所提出的意见和建议。文中所出现的任何错误为本作者负责。