128排螺旋CT重建同层显示对腰骶神经根变异的诊断价值

2023-08-26薛强弘潘洁娜

薛强弘 潘洁娜

腰骶神经根变异(lumbosacral nerve root animalise,LSNRA)是引起腰腿疼痛、下肢麻木、瘫痪的重要原因之一[1]。人类尸体解剖结果发现,LSNRA的发病率为14%,但是由于临床检测方法的局限性,很多患者难以被及时确诊[2]。文献报道,核磁共振MRI的诊断的发生率相对较高,为6%~17%;但常规CT、脊髓造影等手段的发现率极低,报道发现率为2%~6%,难以满足临床的诊断需求[3-4]。随着影像学不断进步发展,神经同层显示技术能更加清晰显示腰椎、骶椎神经的行走,可提高对LSNRA的诊断。本研究在常规CT的基础上,应用128排螺旋CT重建同层显示技术观察腰腿疼痛患者的神经根变异情况,以期为LSNRA的临床诊断提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以2021年12月—2022年12月在福建中医药大学附属第三人民医院因腰腿疼痛就诊的69例患者为研究对象。其中观察组男性37例,女性32例;年龄28~75岁,平均(48.27±5.27)岁。本研究经医院医学伦理委员会批准同意。

1.2 纳排标准

纳入标准:(1)所有患者有明确腰腿疼痛症状。(2)与患者沟通获得知情同意。(3)年龄≥18岁。

排除标准:(1)因肿瘤或其他非神经类疾病造成腰腿疼痛的患者。(2)有腰椎、骶椎手术史患者。(3)脊柱弯曲畸形患者。(4)幽闭恐惧症患者。

1.3 方法

1.3.1 CT扫描重建

采用128排美国GE公司的Optima CT680E CT进行扫描:取仰卧位,将头部稍垫高,去除身体上的金属物体,保持身体与仪器平面呈30°角,双手抱头,扫描胸椎(T12)上缘至骶椎体(S2)下缘,管电压120 kV,管电流160~300 mA,层厚5 mm,层间距5 mm,扫描时间8~10 s。获得原始数据上传至Extended Brilliance Workspace 4.0工作站,在对腰椎和骶椎进行常规三维断面解剖图像处理后,调整窗宽、窗位至软组织窗,观察腰椎和骶椎解剖结构。薄层重建:调整层厚1 mm,层间距:0.5 mm;根据每一段神经调整切面、移动层面、旋转角度,使重建的神经位于同层显示,对窗宽和窗位进行微调,提高神经显示对比度和清晰度。对腰骶椎神经和神经根进行重建,由影像科2名高年资的医师分别进行诊断。如果2人结果存在差异,则由2人协商判定。

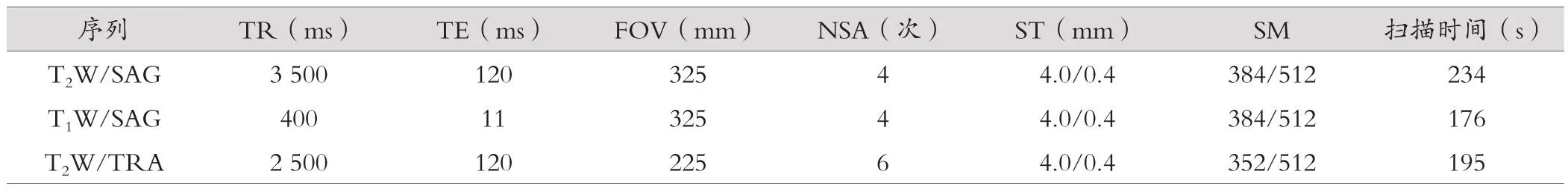

1.3.2 MRI扫描

所有患者采用西门子1.5T MRI进行扫描,包括矢状位TSE序列T1W、T2W以及横断位序列T2W,参数包括:重复时间(repetition time,TR)、回波时间(echo time,TE)、视野(contraction of visual field,FOV)、平均次数(average time,NSA)、层厚(slice thickness,ST)、矩阵(scan matrix,SM)、扫描时间(scan time,ST)。见表1。

表1 MRI扫描参数设置

1.3.3 LSNRA分型标准

LSNRA分为6型,分别是Ⅰ(硬膜内神经根走向异常)、Ⅱ(神经根起点异常)、Ⅲ(硬膜外神经根吻合)、Ⅳ(硬膜外神经根分叉)、Ⅴ(直径变异)、Ⅵ(神经节畸形)[5]。其中Ⅱ型又分为Ⅱ-1型、Ⅱ-2型、Ⅱ-3型、Ⅱ-4型4种亚型,分别对应高起点、低起点、高低混合、神经根融合。

1.3.4 价值评价

采用受试者工作特征曲线(receiver operating characteristiccurve,ROC)分别评价MRI、常规CT、CT重建神经同层对LSNRA的诊断价值。

1.4 统计学方法

所有数据均采用SPSS 19.0统计学软件分析。计数资料以n(%)表示,采用χ2检验,采用ROC曲线图评价诊断价值。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 MRI对LSNRA的诊断结果

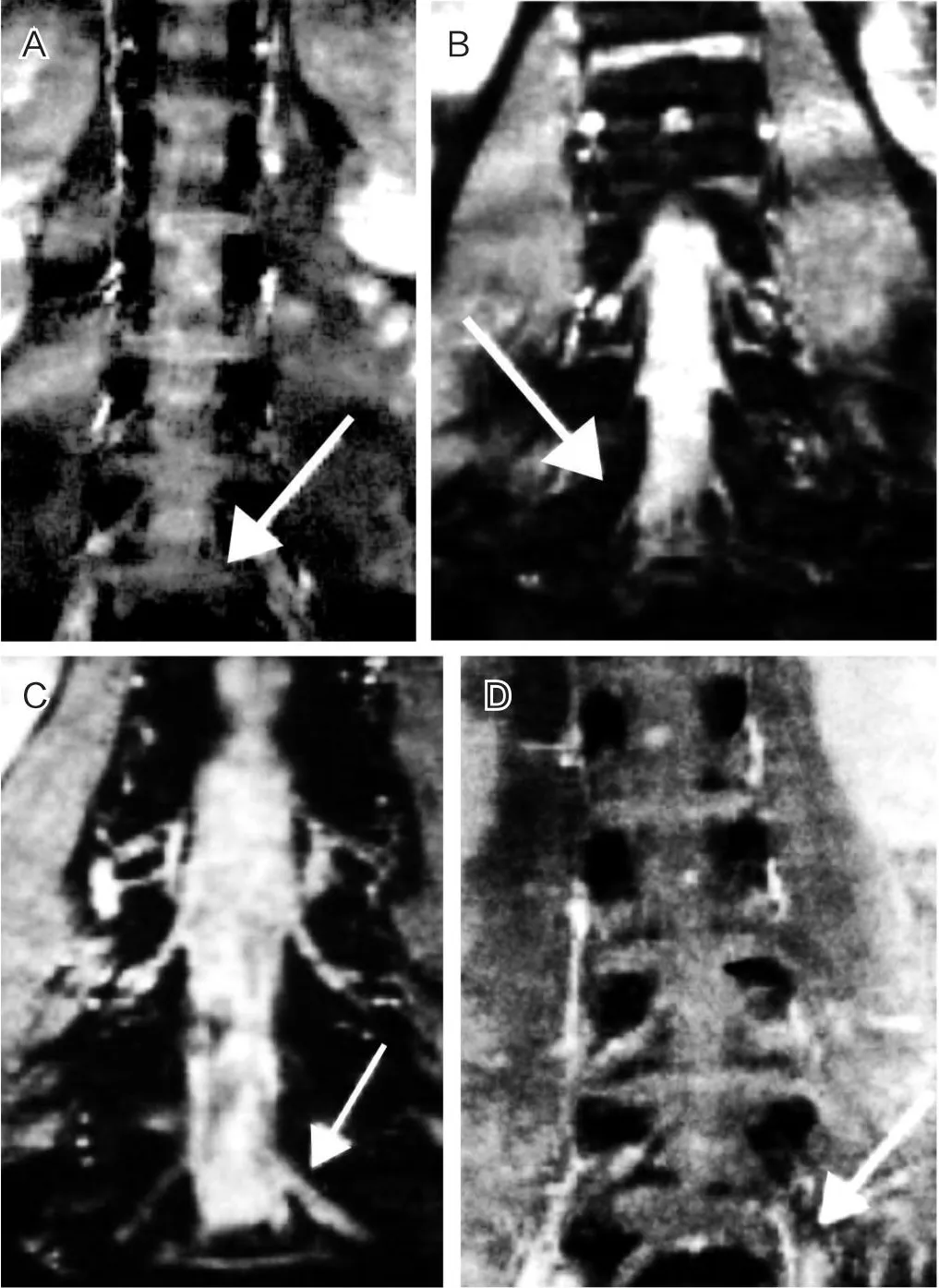

69例患者神经根在CT和MRI下L2~S2均获得较好显影。其中MRI扫描功能发现5例神经根变异患者,发现率为7.25%(5/69)。分别是Ⅱ-1型(1例)、Ⅱ-2型(2例)、Ⅱ-3型(1例)、Ⅱ-4型(1例)。MRI扫描诊断LSNRA分型见图1。

图1 MRI扫描诊断LSNRA分型

2.2 CT对LSNRA的诊断结果

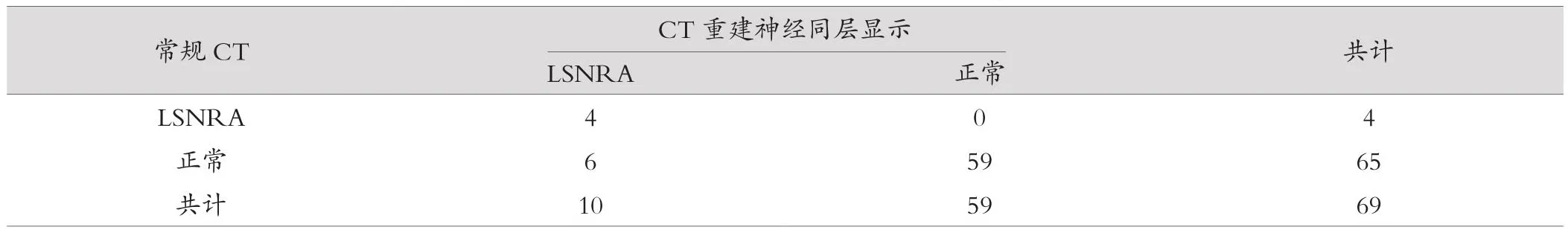

其中经常规CT扫描共发现4例神经根变异患者,分别为Ⅱ-1型(1例)、Ⅱ-2型(1例)、Ⅱ-3型(1例)、Ⅱ-4型(1例),发现率为5.80%(4/69),其中2例患者于轴位发现,1例患者于冠状位发现,1例患者于矢状位发现。

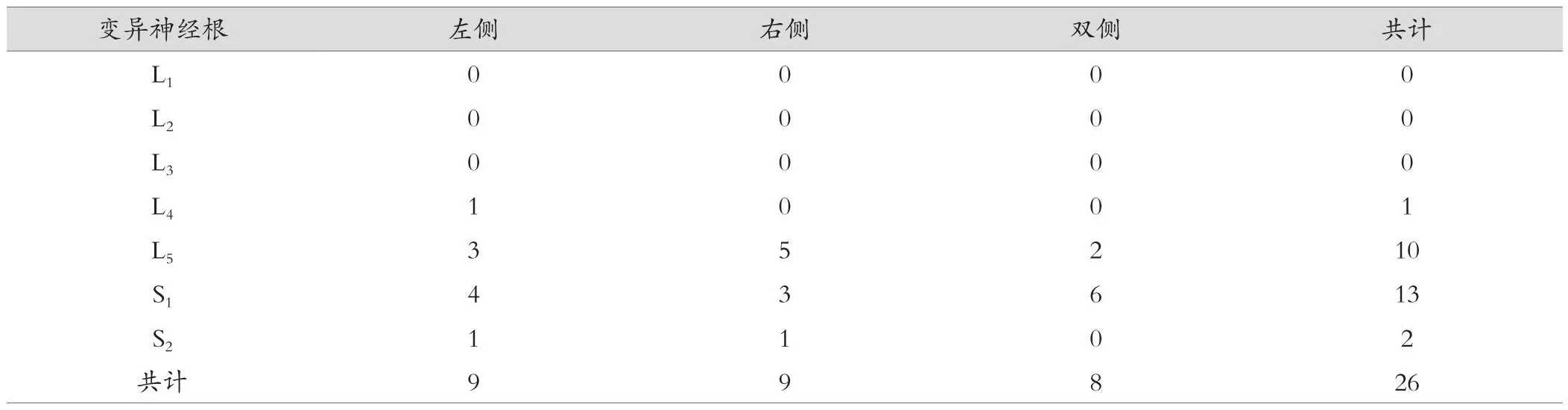

经CT重建神经同层显示后,共发现10例神经根变异患者,分别为Ⅱ-1型(2例)、Ⅱ-2型(2例)、Ⅱ-3型(2例)、Ⅱ-4型(3例)、Ⅴ型(1例),发现率为14.49%(10/69)。高于常规CT扫描发现率(χ2=2.862,P=0.907);常规CT和同层显示CT检出情况见表2。在重建神经同层显示图像中,10例患者中有7例患者为单侧变异,3例患者为双侧变异(共计8根神经根),共检测出26根变异神经根。见表3。CT重建神经同层显示LSNRA分型见图2。

表2 常规CT扫描和重建神经同层显示对LSNRA的检出情况(例)

表3 CT重建神经同层显示检出的LSNRA分布(根)

2.3 诊断价值

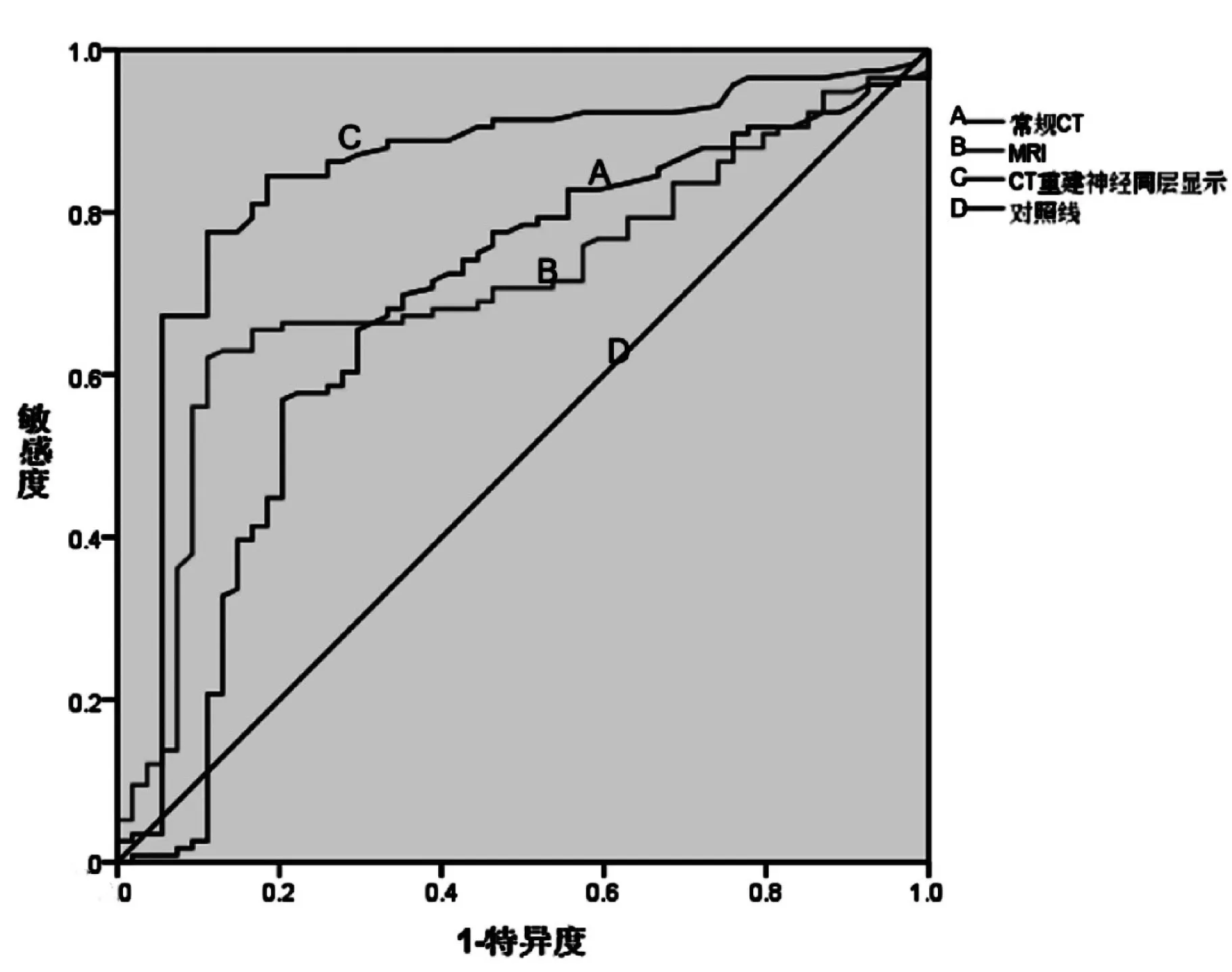

MRI、常规CT、CT重建神经同层的发现率为7.25%、5.80%、14.49%,三者差异无统计学意义(χ2=3.593,P=0.166),两两比较:MRI与常规CT(χ2=0.119,P=0.730),MRI与CT重建神经同层神经(χ2=1.870,P=0.172),常规CT与CT重建神经同层差异无统计学意义(χ2=2.862,P=0.907)。采用ROC曲线判定MRI、常规CT和CT重建神经同层显示对LSNRA的诊断价值,三者的ROC曲线下面积分别为0.676、0.710、0.847。见图3、表4。

图3 MRI、常规CT、CT重建神经同层诊断LSNRA的ROC曲线

表4 MRI、常规CT、CT重建神经同层的诊断价值

3 讨论

腰骶神经变异可由多种原因引起,除先天性因素外,外力损伤、腰椎间盘突出、骨质增生、肿瘤压迫等都可能对腰骶神经产生直接或间接的压迫,导致神经根变异,临床表现为腰痛、下肢麻木、放射性疼痛、运动障碍等,严重时可导致下肢瘫痪,严重影响患者的生活质量[6]。发自脊髓的脊神经由前根和后根汇合而成,然后经过神经根管和椎间孔抵达脊柱椎间管外口,脊神经从硬囊膜至椎间孔中间的一段即是神经根,其远端呈彭大状即为神经节。在正常情况下,神经根即对应的神经节均在脊柱神经通道内,当但上述疾病发生或外力损伤对脊柱造成压迫时,即可改变神经通道结构,对神经根造成压迫,导致其发生变异,引发一系列临床症状[7]。

常规的MRI可以通过T1WI、T2WI矢状位及T2WI横断位序列扫描,可显示神经的横断面或斜断面,以及腰椎间盘的形状变化、腰椎间隙高度的变化、神经根受压迫情况、神经的走向等。本研究中MRI常规序列扫描共发现5例LSNRA,发现率为7.25%。MRI可以通过矢状位观察到椎间盘变形信号、髓核信号、椎管内脊髓信号等,通过横断位可观察到变形的椎间盘与邻近神经根的相对关系,由此来判断神经根情况[8]。但是,虽然横断位和矢状位对椎间盘的变异可以有明确的诊断,但其无法对通道内神经根微细结构得到直观清晰的显示,即使椎间盘变形,但并不能直接判定神经根是否遭受压迫。这是因为脊柱神经通道对神经根具有一定的容纳性,因此临床有许多患者MRI扫描显示椎间盘突出或变形,但是并未有明显的临床症状,但同时有部分患者椎间盘仅发生轻微变形或者未发现变形,其临床腰痛、坐骨神经痛以及下肢症状等却非常明显,因此MRI对LSNRA的临床诊断仍然还有待提高[9-10]。

由于人体脊柱腰骶神经特殊的解剖学特点,常规MRI序列扫描难以获得清晰的神经根走行,难以明确神经与周围的椎间盘及组织结构的压迫关系以及神经根受压迫程度,临床易造成误诊、漏诊。神经的形态主要为条索状结构,且神经在椎管外分为许多细小的分支,这些细小的分支常穿行在周围血管以及软组织间隙间,与MRI类似,常规CT虽然能通过横断面及三维断面重建,但仍然难以显示复杂的神经的整体解剖结构[11]。CT重建神经同层显示的优点是能够通过调整旋转角度将一条或多条神经的完整结构呈现在同一平面上,能显示神经在硬膜外的完整走行,有利于观察神经的起点终点以及具体走向,尽可能还原神经的实际解剖形态[12]。本研究中CT重建神经同层显示对LSNRA的发现率为14.49%,显著高于MRI和常规CT,所有经MRI或常规CT检出的病例在神经同层显示中均被检出,其ROC曲线下面积0.847也说明其具有较高的诊断价值。常规的CT或MRI扫描只能显示神经的其中一个截面,但是神经的具体走行与脊柱轴存在复杂的角度交错,因而无法全面地观察到神经网络,在CT重组时影响对神经的观察。本研究中发现的LSNRA主要发生在L5和S1,这可能主要是因为L5和S1的位置在腰椎和骶椎连接交界处,周围的解剖结构较为复杂,神经在椎管外的走行距离较长,且容易受脊柱的生物力学影响,以及腰椎和骶椎的退行性变化都会导致L5和S1神经受到压迫而发生变异或损伤[13-15]。

综上所述,128排螺旋CT重建神经同层显示技术能显示腰骶神经的走行,对LSNRA具有较高的诊断价值,可作为LSNRA临床诊断的手段之一。