基于血栓风险预测模型的预防性护理联合目标循环管理在小儿先天性心脏病术后的应用

2023-08-23庞秋贺高青青张媛媛

庞秋贺,高青青,张媛媛

(阜外华中心血管病医院 河南省人民医院心脏中心 河南郑州 450000)

先天性心脏病属于常见先天畸形,在所有先天畸形中占比30%左右。小儿先天性心脏病是指在胚胎发育时期,患儿心脏及周围血管发育异常,导致心脏出现解剖结构异常或本应患儿出生后自行关闭的通道未能正常关闭导致的异常[1-2]。目前,临床上治疗先天性心脏病主要有药物治疗、手术治疗、介入治疗3种。手术治疗是临床最主要的治疗方式,而中心静脉导管置入在先天性心脏病术中应用广泛,是监测、治疗和抢救的通路,但容易发生相关静脉血栓形成,一旦发生肺部或脑部等重要器官栓塞,将严重影响患儿预后[3]。有研究显示,科学有效的护理方式可改善患儿预后,降低并发症发生率并提高护理满意度,因此患儿术后采用有效护理干预方式预防血栓形成等风险十分重要,对患者预后有重要意义[4]。目标循环护理是由美国质量管理学家提出的管理理论,将管理步骤分为4个阶段,分别为计划(P)、执行(D)、检查(C)、处理(A),目前在临床护理中广泛应用,能显著提高护理质量[5]。预防性护理可对患者可能出现的状况提前采取相应措施预防,减少或避免患者出现问题,有利于患者术后快速康复[6]。鉴于此,本研究对先天性心脏病患儿术后采用基于血栓风险预测模型的预防性护理联合目标循环管理干预,旨在探讨临床小儿先天性心脏病术后护理效果,为改善患儿预后提供最佳方案。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2021年4月1日~2022年4月2日行先天性心脏病手术治疗的98例患儿为研究对象。纳入标准:①符合《实用儿科学》[7]中对先天性心脏病诊断标准;②术前经胸部X线、心电图、超声心动图确诊;③单纯先天性心脏病行外科手术治疗;④术后行深静脉置管;⑤年龄<14岁;⑥家属签署知情同意书。排除标准:①凝血功能障碍;②术前患有全身性感染疾病;③途中转院或术中死亡;④无监护人;⑤有静脉血栓形成史。将2021年4月1日~10月1日行先天性心脏病手术的49例患儿分为对照组,男25例、女24例,年龄1~12(6.9±1.3)岁;体质量8.3~47.2(38.2±4.2)kg;病因类型:房间隔缺损16例,室间隔缺损16例,动脉导管未关闭9例,法洛氏四联症8例。将2021年10月2日~2022年4月2日行先天性心脏病手术的49例患儿分为观察组,男27例、女22例,年龄1~13(7.2±1.4)岁;体质量7.6~46.7(37.8±3.8)kg;病因类型:房间隔缺损17例,室间隔缺损15例,动脉导管未关闭8例,法洛氏四联症9例。两组患儿及家属一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合《赫尔辛基宣言》相关伦理原则。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予术后常规护理。患儿转入儿童心脏中心重症监护病房,待病情稳定后,转至普通病房;密切监测患儿各项生命体征,若出现异常,及时告知主治医师,并遵医嘱采取相应措施;护理过程中采取基本抗感染、呼吸道护理等措施。

1.2.2 观察组 在对照组基础上给予基于血栓风险预测模型的目标循环管理干预,具体如下。

1.2.2.1 组建护理管理团队 包括1名监护医生,1名ICU护士长,2名主管护师,6名心外科护士。组长由ICU护士长担任,主要负责团队管理协调事务,审核护理方案,组织开展护理总结组会等。主管护师负责制订护理方案及流程并交与组长审核,通过后予以监督执行。6名心外科护士负责收集患儿资料的收集以及整理,协助制订护理方案,并执行护理方案。

1.2.2.2 计划(P) ①分析原因:分析患儿先天性心脏病术后血栓形成风险原因,护理人员对既往行先天性心脏病术的患儿中出现的血栓或并发症等进行分析与讨论,总结影响因素,包括患儿个体差异、导管型号、导管留置时间、药物使用等方面。②制订计划:基于《现代儿科护理学》《儿科护理常规》《心血管内科护理手册》等中基本护理要求及要点,结合本院实际情况、先天性心脏病术后风险因素以及患儿个体差异等情况,制订完善的护理计划。

1.2.2.3 执行计划(D) ①基础护理措施:评估中心静脉导管的功能及穿刺点局部情况,严密观察患儿血压或中心静脉压等生理指标是否正常,若出现异常及时告知主治医师并处理。根据患儿体重和出入量情况,做到量出为入。患儿手术时受到创伤,术后容易出现疼痛,导致患儿出现哭闹、焦虑不安等现象,不利于预后。护理人员在护理过程中,可播放动画片、儿歌等,积极主动和患儿沟通交流,以转移患儿注意力,减轻患儿痛苦。转回病房后,护理人员可叮嘱或引导家属在患儿出现哭闹等情况时轻抚患儿头部或背部。②并发症风险护理干预:a.血栓形成。由于先天性心脏病患儿年龄偏小、血管纤细,术中中心静脉导管穿刺较成人困难,反复穿刺也会导致血管壁受损,再加上术后镇静剂及血管活性药物的应用等,极易引发静脉血栓形成,进而导致全身多器官出现血栓形成风险增高。在护理过程中,护理人员每天检查中心静脉导管的通畅性,如果发现中心静脉导管推注有阻力或穿刺点周围有渗液,应注意患儿是否出现血栓,可通过床旁血管超声,查看有无血栓形成,检测患儿纤维蛋白原与D-二聚体含量判断是否存在血栓风险,同时护理人员在患儿镇静期间,每天唤醒患儿,逐渐减少镇静药物的使用剂量,减短镇静时长,并依据患儿情况适当进行适当被动肢体运动。护理人员关注护理期间使用血管收缩药物的患儿,加强对其四肢组织灌注的监测,待患儿循环稳定后告知主治医师,遵医嘱减少血管收缩药物的使用;针对护理中需要长时间置入中心静脉导管的患儿,护理人员应每日对导管进行维护,包括输液结束后采用10 ml左右浓度为10 U/ml以内的肝素液脉冲封管,输注血液制品、营养液或其他高浓度的液体后,采用生理盐水冲洗导管残留液体;同时每日评估导管留置必要性,在保证患儿治疗情况下,尽早拔除导管。b.其他。患儿经受麻醉或不适应床上排尿等因素,长时间无排尿反应时,护理人员应及时诱导患儿排尿;对年龄偏小的患儿,每2 h更换体位、刺激咳嗽1次,给予叩背加强排痰,对年龄较大的患儿由护理人员教导正确咳嗽及深呼吸。③出院前指导:患儿出院前,护理人员告知患儿家属先天性心脏病术后相关注意事项,并嘱家长遵循医嘱用药,减少患儿外出及剧烈运动,以免患儿呼吸道感染。护理人员在患儿出院后2周内进行电话随访,指导家属对患儿进行护理,告知家属患儿出院4周后进行复查,遵医嘱是否继续用药等。

1.2.2.4 检查(C) 小组组长不定期监督抽查护理计划执行落实情况,小组成员在护理过程中关注、总结护理计划执行中出现的问题并做好相应护理记录,并针对问题加以改进。

1.2.2.5 处理(A) 小组组长组织召开护理管理小组会议,会议内容根据检查中出现的问题进行分析、讨论与总结,一同讨论改进整体方案,形成流程制度,并以此循环。

1.3 质量控制 ①干预方法:干预研究开始前,护理人员均已接受为期3个月的相关护理方案培训。培训结束后参加理论与操作考核,本组所有护士均考核合格。②资料收集:分派2名护士负责每日检查护理记录等资料,并检查患者问卷填写完整情况。

1.4 观察指标 ①临床指标:护理人员观察并记录患儿手术时间、卧床时间、住院时间。②疼痛程度:于干预后采用儿童疼痛评估量表(FLACC)评分评估患儿疼痛程度,包括表情、肢体动作、行为、哭闹及可安慰性5项,每项评分0~2分,分值越高疼痛程度越严重。③并发症:护理人员记录患儿术后住院期间血栓栓塞、感染、心律失常、胃肠胀气、呼吸障碍等并发症发生情况。④患儿家属负担情况:于干预前后采用Zarit照顾者负担量表(ZBI)评分衡量患儿家属负担情况,量表包括责任负担、个人负担、心理负担3个方面,共22个条目,采用0~4分5级评分,评分越高患儿家属负担越重。⑤家属护理满意度:于患儿出院时采用本院自制护理满意度调查表评估患儿家属护理满意度,总分100分,分数>85分为十分满意、60分≤分数<85分为满意、分数<60分为不满意。共发放问卷98份,回收率100%,总满意率(%)=(总例数-不满意例数)/总例数×100%

2 结果

2.1 两组临床指标比较 见表1。

表1 两组临床指标比较

2.2 两组干预后FLACC评分比较 见表2。

表2 两组干预后FLACC评分比较(分,

2.3 两组并发症发生率比较 见表3。

表3 两组并发症发生率比较[例(%)]

2.4 两组干预前后ZBI评分比较 见表4。

表4 两组干预前后ZBI评分比较(分,

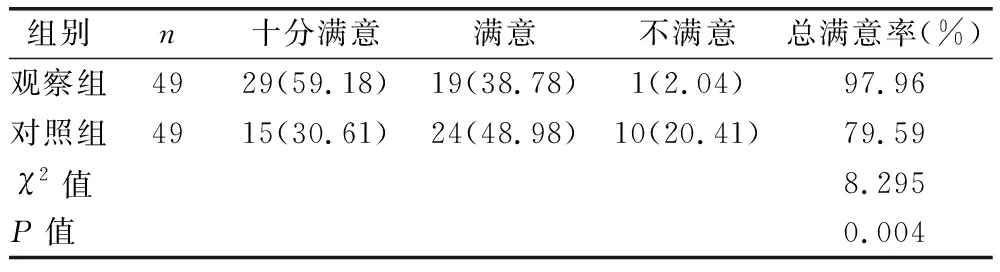

2.5 两组干预后家属护理满意度比较 见表5。

表5 两组干预后家属护理满意度比较[例(%)]

3 讨论

小儿先天性心脏病的主要原因是胎儿出现部分发育停顿或缺陷[8]。随着心外科技术的发展,小儿心脏病患儿治疗年龄逐年降低,手术适应证也越来越广泛,但是其术后并发症频发,小儿先天性心脏病术后的护理成为重中之重[9]。因此,为保障患儿预后效果,使患儿尽快康复,应采用科学有效的护理方案。

患儿由于年龄小,术中深低温停循环、心肌缺血再灌注损伤、血小板功能障碍及活化等因素,极易导致静脉血栓形成等并发症[10]。基于血栓风险预测模型方案,针对患儿在先天性心脏病术后可能出现血栓的风险因素,如镇静剂、血管收缩剂、导管置入时间等进行预测,在患儿出现血栓之前进行预防性干预,术后依据患儿恢复情况适当减少镇静剂以及血管收缩药物的使用,尽早拔除导管,在保证疗效的情况下,最大限度降低患儿并发血栓风险[11]。目标循环管理遵循计划(P)、执行(D)、检查(C)、处理(A)4个步骤。计划方面,联合基于血栓风险预测模型的预防性护理,分析患儿术后可能出现的诸多风险因素并汇集,由组内制订相应术后护理计划。执行方面,主要通过基础护理、饮食干预、疼痛干预、并发症风险干预及出院前指导方面。基础护理对患儿的基本生理指标进行监测以及中心静脉导管的维护管理等;饮食干预则通过量出为入,做好液体管理,促进患儿康复;疼痛护理主要通过对患儿注意力的转移以及安抚,减轻患儿痛苦,减少焦虑等;并发症风险干预主要通过对血栓形成及其他并发症风险进行预防性护理,依据患儿康复情况调整,以免用药量过多或导管留置时间过长导致血栓形成[12]。针对患儿呼吸状况分年龄段与时间采用不同护理方式,调整卧位或引导深呼吸,可避免患儿呼吸困难发生风险;出院指导可使家属给予患儿更好居家护理,如避免患儿外出及剧烈运动、降低患儿呼吸道感染风险等[13]。检查方面,由组长监督抽查护理计划的执行,小组成员在护理过程中关注、总结护理计划执行中出现的问题并做好相应护理记录,既可保证护理质量也可对护理过程中出现的问题进行汇总。处理方面,由组长召集组员开展组会,针对检查中出现的问题进一步总结并对方案进行改进,优化护理方案,形成完整的护理流程,持续按照顺序循环,以保证后续护理计划的效率。

本研究结果显示,观察组卧床时间、住院时间均短于对照组(P<0.05);干预后,观察组FLACC评分低于对照组(P<0.05);表明采用基于血栓风险预测模型的预防性护理联合目标循环管理干预的患儿恢复情况更佳,可减轻患儿疼痛程度,有利于患儿恢复。进一步对患儿并发症情况统计发现,观察组血栓形成发生率及总并发症发生率低于对照组(P<0.05);表明基于血栓风险预测模型的预防性护理联合目标循环管理可有效减少先天性心脏病患儿术后并发症发生,在血栓形成发生情况上改善情况良好。此外,本研究对患儿家属的负担情况及满意度进行分析发现,干预后,两组患儿家属ZBI评分均低于对照组(P<0.05),总满意率高于对照组(P<0.05);表明基于血栓风险预测模型的预防性护理联合目标循环管理可有效降低家属的负担,使家属能更好照料患儿,并且提高家属对护理的满意度。

综上所述,基于血栓风险预测模型的预防性护理联合目标循环管理在患儿临床指标、疼痛程度等方面均有改善作用,可有效降低并发症发生风险,减轻家属负担,提高护理满意度,值得临床推广应用于小儿先天性心脏病术后护理中。