中共“二大”上海代表考辨

2023-08-17代先祥

[摘要]学界关于中共“二大”上海代表有不同说法,涉及杨明斋、张太雷和陈望道三人。杨明斋出席“二大”没有足够的文献依据,他可能是列席人员。种种因素表明张太雷参加了“二大”,但不是正式代表。陈望道以上海党组织负责人的身份出席了“二大”,因人事纷争在会议结束后辞职。

[关键词]中共“二大”;上海代表;考证

[作者简介]代先祥,安徽理工大学马克思主义学院副教授,安徽淮南 232001。

[基金项目]安徽省高校优秀青年人才基金重点项目(gxyqZD2021009);安徽省高等学校省级教学研究一般项目(2020szjyxm042);安徽省高校“三全育人”试点省建设暨高校思想政治工作能力提升研究项目(sztsjh-2022-1-9);安徽理工大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究课题(sxzx2021-20)。

[中图分类号] D231 [文献标识码] A [文章编号] 1006-8031(2023)03-0046-05

1922年7月,中国共产党第二次全国代表大会在上海召开,出席大会的代表共计12人,分别来自中央局、工团组织以及地方党组织,代表着全党195名党员。上海作为党员数量最多的地区,①当然也派遣代表出席了会议。然而,学界至今尚未确定出席“二大”的上海代表究竟是谁,争论主要集中在杨明斋、张太雷、陈望道三人身上。

1922年12月9日,出席共产国际“四大”的中共代表团向共产国际提交了一份报告《关于我们党的组织问题》,提到有七个地区(上海、北京、山东、湖北、湖南、广州)的七个代表参加了“二大”,每个地区各一人。②尽管这份报告存在疏漏,只列出了与会的六个地区,但明确指出每个地区只有一位代表参加。因此可以断定杨明斋、张太雷、陈望道三人中,应该只有一位以上海代表的身份出席了“二大”。这一位上海代表是谁呢?另外两人有没有参加会议呢?如果参加了又是以什么身份与会呢?本文依据相关文献资料和学界已有研究成果,拟对这三个问题进行分析,以期对辨清“二大”上海代表有所裨益。

一、杨明斋是“二大”代表吗?

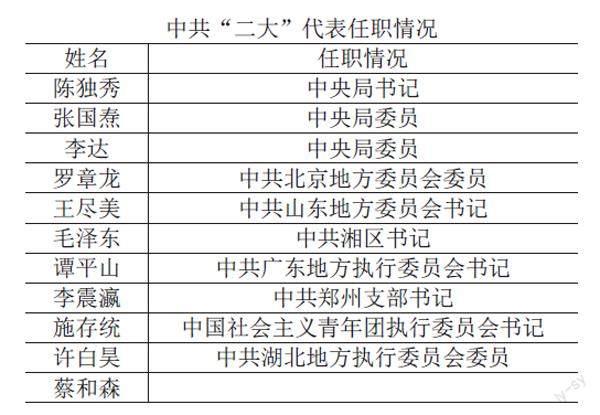

杨明斋出席“二大”的最主要依据是1928年6月“六大”代表回忆整理的《中共历次大会代表和党员数量增加及其成分比例表》(以下简称“六大”统计表),内中载明出席“二大”的代表有:陈独秀、张国焘、李达、杨明斋、罗章龙、王尽美、许白昊、毛泽东、蔡和森、谭平山、李震瀛、施存统,共12人。③其中,陈独秀(中央局)、张国焘(中央局)、李达(中央局)、罗章龙(北京)、王尽美(山东)、毛泽东(湖南)、谭平山(广东)、李震瀛(郑州)、施存统(青年团)等九人的代表归属地已基本确定,蔡和森、许白昊的代表归属地虽然有争议,但都不可能代表上海。这样,杨明斋自然就是上海代表。中共中央组织部、中共中央党史研究室、中央档案馆2000年联合编纂的《中国共产党组织史资料》就采纳了这种观点,认为杨明斋是上海代表。④但有研究者对杨明斋出席“二大”的资格提出质疑,认为杨明斋党内地位不高,不大可能是“二大”代表。⑤根据李达的回忆,“二大”代表没有经过民主选举,而是中央和地方党组织指派的,都有一定的身份地位。为节约篇幅,笔者将“二大”代表的任职情况通过表格来呈现。

从表中可以看出,除了蔡和森,出席“二大”的代表要么是中央局成员,要么是工团(地方)党组织的负责人或重要成员。蔡和森虽然在党内没担任要职,但当时颇受陈独秀重视。1921年10月,蔡和森从法国回到上海,并于年底加入中国共产党。据张国焘回忆,蔡和森对于中共中央所发表的第一次对时局的主张有不同看法,认为没有把“中国无产阶级和其先锋队的中共的作用完全表明出来”,陈独秀很重视他的意见,准备在“二大”上“草拟另一个宣言,来补充前一个文件的不足”。⑥事实上,蔡和森在“二大”上的确发挥了重要作用,不仅参与了“二大”宣言及多个决议案的起草工作,还当选为中央执行委员会委员。反观杨明斋,“二大”召开前,他主要从事党的理论教育和新闻宣传工作,未曾担任过上海党组织的负责人,因此不大可能代表上海出席“二大”。

既然杨明斋没有出席“二大”,那为什么“六大”统计表所列的“二大”代表名单中会有杨明斋的名字呢?“六大”统计表是出席“六大”的代表在会议期间回顾了历次代表大会的情况,整理出一份关于“一大”至“五大”的代表名单。因为是集体回忆的结果,再加上时间相隔不久,所以具有很高的史料价值。但是这份文件也存在一些问题,需要和其他文献资料进行对照,不能盲目采信。例如,根据文件毛泽东是“二大”代表,而毛泽东却多次提到自己因为找不到会议地址未能到会。何叔衡和邓恩铭是“一大”代表,可是文件中“一大”代表名单根本没有他们,而且何叔衡出席了“六大”,按说应该参加了对“一大”至“五大”代表的集体回忆,不可能将自己的名字遗漏在名单之外。

有鉴于此,一些党史著作认为杨明斋不是上海代表,出席“二大”的上海代表另有其人。中共上海市委党史研究室编著的《中国共产党上海史》记录的“二大”代表名单就没有杨明斋,而张太雷则名列其中。⑦

二、张太雷是正式代表还是列席会议?

《中国共产党上海史》认为张太雷是“二大”代表,可能是因为1922年6月前后张太雷接替陈望道担任中共上海地方执行委员会书记。据笔者所见,这是目前能证明张太雷“二大”代表身份的唯一一条证据。由于文献资料的缺失,张太雷的代表身份饱受质疑,有研究者甚至认为张太雷没有参加会议。史料表明,张太雷于1922年6月30日致信在上海的团中央书记施存统,向其汇报广州青年团改组情况。在信的末尾,张太雷还提出要回上海:“高尚德(即高君宇)如来,我将有事回申,中局能否允准。”⑧研究者推算,按照當时的通讯情况,从广州邮寄信件到上海至少需要十天半月。因此,如果加上中央回复的一来一往,人在广州的张太雷不可能赶赴上海出席“二大”。研究者还进一步指出,张太雷信中所说的“有事回申”,不一定是参加“二大”,很可能是接替6月辞职的陈望道。⑨不过,根据2012年《党的文献》第1期披露的一组青年团档案,1922年7月26日,张太雷在上海参加了青年团中央执行委员会第14次会议。⑩“二大”闭幕的时间是7月23日,也就是说,“二大”结束后第四天张太雷已经在上海。当然,考证张太雷何时从广州来到上海是一件很困难的事。“二大”开幕前一天(7月15日),团中央执行委员会召开第13次会议,张太雷没有出现。他可能是没赶到上海,也可能人在上海但另有他事,或者是在“二大”结束后才抵达上海。

笔者倾向于当事人张国焘的说法,即张太雷是以非正式代表的身份列席会议。?尽管张太雷列席会议同样缺乏直接的文献证据,但并非无迹可循。

其一,当事人的回忆可以相互印证。陈公博在《我与共产党》中提到,陈炯明炮轰总统府后,谭平山想离开广州这个是非之地,于是广州党组织便委派他为代表赴沪。期间,“张太雷衔了上海中共之命,并携了仲甫先生手书来粤见我。希望我立刻离粤赴上海,因为上海盛传我有帮助陈炯明的嫌疑”。为此,陈公博说自己非常愤怒,指责陈独秀误会了他和陈炯明之间的关系,并抱怨谭平山在上海没有向中央解释清楚。?对于此事,张国焘也有相应的表述,他说:“中共中央再致函广州支部委员会,严厉指责他们对陈炯明的态度的不当;并严重警告陈公博、谭植棠二人,如不立即改变态度,将受到开除党籍的处分。”?“二大”通过的宣言及《关于“民主的联合战线”的决议案》,主张邀请国民党等革命团体举行联席会议,同资产阶级建立联合战线。张太雷到广州见陈公博,是向陈公博传达“二大”会议精神,表明中共中央支持孙中山、反对陈炯明的政治立场。由此可见,张太雷应该参加了“二大”,否则又如何“衔命”“携书”来到广州?

其二,张太雷作为“共产国际的中国第一人”,在建党初期是共产国际与中共沟通的重要联络员。从“一大”到“六大”,唯独“二大”没有共产国际代表参加。张太雷是中共早期组织派往共产国际的第一位红色外交使者,出任共产国际远东书记处中国科书记,相继参加共产国际“三大”、青年共产国际“二大”,并担任过维经斯基、马林、达林等共产国际代表的翻译和秘书。因此,正如研究者所言,在“二大”的与会代表中,张太雷具有特殊的身份和独特的经历,“‘二大讨论的许多问题需要张太雷进行解释、建议,甚至引导”。?

其三,“二大”起草和通过的文件有不少与张太雷相关。“二大”提出要联合资产阶级民主派,组建民主的联合战线。而“一大”通过的决议却提出:“对现有其他政党,应采取独立的攻击的政策。……我们应永远站在完全独立的立场上,只维护无产阶级的利益,不同其他党派建立任何相互关系。”?中共在联合战线上的态度为什么会发生如此大的变化?这其中就有张太雷的推动。据包惠僧回忆,“一大”闭幕后,回到上海主持中央工作的陈独秀与共产国际代表马林的关系一度非常紧张,只有张太雷一人能够居中调停。陈独秀被捕时,张太雷协助马林设法营救。这次遭遇让陈独秀逐渐改变了对马林的态度,在国共合作、加入共产国际等问题上接受了马林的意见。随后马林南下与孙中山会晤,以翻译兼助手身份随行的张太雷参与了国共合作方案的谋议。?“二大”作出了加入共产国际的决定,在没有共产国际代表的情况下,对共产国际比较了解的张太雷的意见就比较重要,而且张太雷很早就主张接受共产国际的领导。“二大”通过了《关于少年运动问题的决议案》,提出中国青年运动的先锋,要在青年共产国际的领导下,为青年劳动者的经济和文化利益而奋斗。?联系到张太雷曾参加青年共产国际“二大”,并奉命回国恢复、整顿青年团,随后又主持青年团“一大”,这份决议的起草和通过应该有张太雷的参与。

当事人的回忆以及“二大”上与张太雷相关的种种因素都表明,张太雷虽然不是大会正式代表,但列席了会议。如果张太雷不是“二大”代表,那么中共上海地区执行委员会书记陈望道出席大会的可能性就很大了。

三、陈望道有没有出席“二大”?

陈望道是中共早期组织上海发起组的成员,与陈独秀往来密切,并参与“一大”的筹备工作,后因不满陈独秀家长制作风,虽然被推选为“一大”代表,陈望道却没有参加会议。1921年11月,中共上海地区执行委员会成立,陈望道任书记。不过,陈望道任职时间并不长。关于他提交辞呈的时间,学界说法不一。由于这个问题关系到陈望道是否出席“二大”,因此就有探讨的必要。一种说法认为陈望道于1922年5月上海地委改组时提出辞职,并就此离开了党组织。?这显然是错误的,陈望道脱离党组织的时间是中共“三大”后。1923年8月5日,在上海地方兼区执行委员会第六次会议上,毛泽东代表中央建议:对陈望道、邵力子、沈玄庐的态度应缓和,劝他们取消退出党,并提议把他们编入小组。随后,党组织指派沈雁冰去做三人的工作,沈雁冰说服了邵力子,但陈望道坚持己见,他对沈雁冰说:“你和我多年交情,你知道我的为人。我既反对陈独秀的家长作风而要退党,现在陈独秀的家长作风依然如故,我如何又取消退党呢?”?还有一种说法认为陈望道辞职的时间是1922年6月,《中国共产党组织史资料》和《中国共产党上海史》即持此论。这个时间正好在“二大”召开前,也就意味着不再是上海党组织负责人的陈望道不大可能出席“二大”,《中国共产党上海史》就将陈望道排除在“二大”代表名单之外。第三种说法认为陈望道于1922年下半年辞去书记职务?,陈望道之子陈振新则进一步指出陈望道出席了“二大”,是在“二大”后辞职。

陈望道辞职究竟在“二大”前还是在“二大”后?要搞清楚这个问题,笔者认为应该了解陈望道辞职的原因。对此,学界已经有深入的研究,一方面如陈望道自己所言,因为陈独秀的家长制作风,另一方面则和党内的人事矛盾有关。李汉俊之女李声馥曾回忆说,李汉俊生前与张国焘关系最差,“一大”期间,因为张国焘的打击,作为会议筹备者的李汉俊未能当选中央执行委员,而张国焘则顺利上位,做了中央组织部长。她还提到,“有一次,张国焘询问我父亲,‘你怎么尽介绍一些大知识分子进入党内,像沈雁冰、董必武、杨献珍,这样下去,我们这个工人阶级的党岂不要变成知识分子的党吗?我父亲回答说:‘马克思列宁都是大知识分子,你能说他们不能代表工人阶级吗?知识分子一旦信仰了共产主义,会对革命有更大的帮助,张国焘接着毫无道理地指责我父亲‘违背了党的路线,如不改正,就要开除!我父亲也毫不示弱地说:‘不是你要开除我,而是我要脱离你的党!”李汉俊和张国焘之间的意见不合,实际上反映了建党初期党内的两条工作路线。以李汉俊、李达、陈望道为代表的一部分党员侧重理论研究,更多从事理论宣传教育工作。而以张国焘、蔡和森、邓中夏、高君宇为代表的一部分党员则侧重实际斗争,更加关注劳工运动。这种思想认识上的差异逐渐演化为派别之争。蔡和森在1926年回顾党的历史时,就提到了“二大”上因为派别之争而引发的“小组织”问题。他說:“第二次大会时,因为旅莫同志回国,以为上海太消沉,多数主张积极活动,但望道非常消极,这时中央显然分两派,所以在第二次大会发生竞选问题,结果这次委员为独秀、国焘、君宇、和森、中夏等同志,因此望道对中央更加不满意。”从蔡和森的话语中可以看出陈望道应该是出席了“二大”。笔者认为,“二大”的人事纷争进一步刺激了陈望道,最终让他萌生退意。蔡和森讲得很清楚,“二大”上先是“旅莫同志”批评上海工作消沉,而上海党组织的负责人正是陈望道,因此陈望道“非常消极”。接着又发生竞选问题,当选的五位中央执行委员中有四位都是张国焘“小组织”的成员,导致陈望道“更加不满”。于是,陈望道在“二大”结束后提交辞呈,不再担任上海地委书记。也就是说,陈望道代表上海党组织出席了“二大”,在会上经历了与张国焘“小组织”的派别之争后,作出了辞职的决定。

综上所述,杨明斋应该不是“二大”代表,他可能列席了会议。“二大”出于安全考虑,减少了全体会议的次数,为期八天的大会只开了三次全体会议,其余时间采取小组活动的形式,在一些党员家中开会。杨明斋也许参加了这些小组讨论,给与会人员留下了印象,因而在事后被误认为是“二大”代表。张太雷同样是以列席人员的身份参加了“二大”,张国焘和陈公博的回忆是有力的证据,“二大”起草和通过的决议也是重要的参考。陈望道作为上海地委的负责人,代表上海党组织出席了“二大”。因为会议上的人事矛盾以及陈独秀的家长制作风,陈望道在“二大”结束后辞去书记职务,并于一年后脱离党组织。

[注释]

①据1922年6月30日陈独秀给共产国际的报告,上海共有党员50人,党员数量在地方党组织中位列第一.

②“二大”和“三大”——中國共产党第二、三次代表大会资料选编[M].北京:中国社会科学出版社,1985:56.

③中国共产党第六次全国代表大会档案文献选编(上)[M].北京:中共党史出版社,2015:190.

④中国共产党组织史资料(第一卷)[M].北京:中共党史出版社,2000:19.

⑤肖甡.对于中共“二大”、“四大”部分出席代表的存疑[M]//上海革命史资料与研究(第8辑).上海:上海古籍出版社,2008:295-306.

⑥张国焘.我的回忆(第一册)[M].北京:东方出版社,2004:233.

⑦中共上海市委党史研究室.中国共产党上海史:1920—1949(上册)[M].上海:上海人民出版社,1999:171.

⑧春木致文亮兄信[M]//青运史资料与研究(第1集).北京:中国科学院出版社,1982:116.

⑨乐基伟.关于中共二大代表的考证与思考[J].上海党史与党建,2012(07):26-29.

⑩中国社会主义青年团一大及其筹备会议和第一届团中央执委会会议记录[J].党的文献,2012(01):3-35.

?张国焘.我的回忆(第一册)[M].北京:东方出版社,2004:220.

?陈公博.我与共产党(节录)[M]//“二大”和“三大”——中国共产党第二、三次代表大会资料选编.北京:中国社会科学出版社,1985:575-577.

?张国焘.我的回忆(第一册)[M].北京:东方出版社,2004:236.

?丁言模,李良明.张太雷研究新论[M].武汉:华中师范大学出版社,2016:66.

?“一大”前后(一)[M].北京:人民出版社,1980:14.

?包惠僧.回忆张太雷烈士[M]//包惠僧回忆录.北京:人民出版社,1983:418-421.

?中国共产党第二次代表大会决议案[M]//“二大”和“三大”——中国共产党第二、三次代表大会资料选编.北京:中国社会科学出版社,1985:82.

?宁树藩.陈望道退党原因[N].光明日报,2011-12-19.

?沈雁冰.我走过的道路(上)[M].北京:人民文学出版社,1997:267.

?中共党史人物研究会编.中共党史人物传(精选本):14卷[M].西安:陕西人民出版社,2010:261.

陈振新.陈望道在建党初期[J]党史博览,2011(04):11-13.

李声馥.我的父亲李汉俊[M]//武汉文史资料(选辑):第3辑.武汉:中国人民政治协商会议武汉市委员会文史资料研究委员会,1981:35.